Je n’ai pas d’imagination. Alors je passe beaucoup de temps à me documenter pour écrire mes livres. Ancien journaliste, j’ai besoin de m’ancrer dans la réalité. Pour L’Homme qui aimait les chiens, j’ai mené des recherches pendant plus de deux ans, notamment sur le héros du livre, Ramón Mercader, assassin de Trotski. Il fallait que je connaisse sa vie en détail pour le comprendre. Pour Hérétiques, dont l’intrigue tourne autour d’un tableau de Rembrandt disparu dans le port de La Havane en 1939, il me fallait absolument visiter l’atelier du maître à Amsterdam et ressentir dans quel espace de liberté il travaillait. Une histoire se déroule toujours dans un certain lieu. J’ai besoin d’aller m’en imprégner physiquement pour donner vie à mes personnages, les mettre en mouvement, avec la vraisemblance qu’exige le roman.

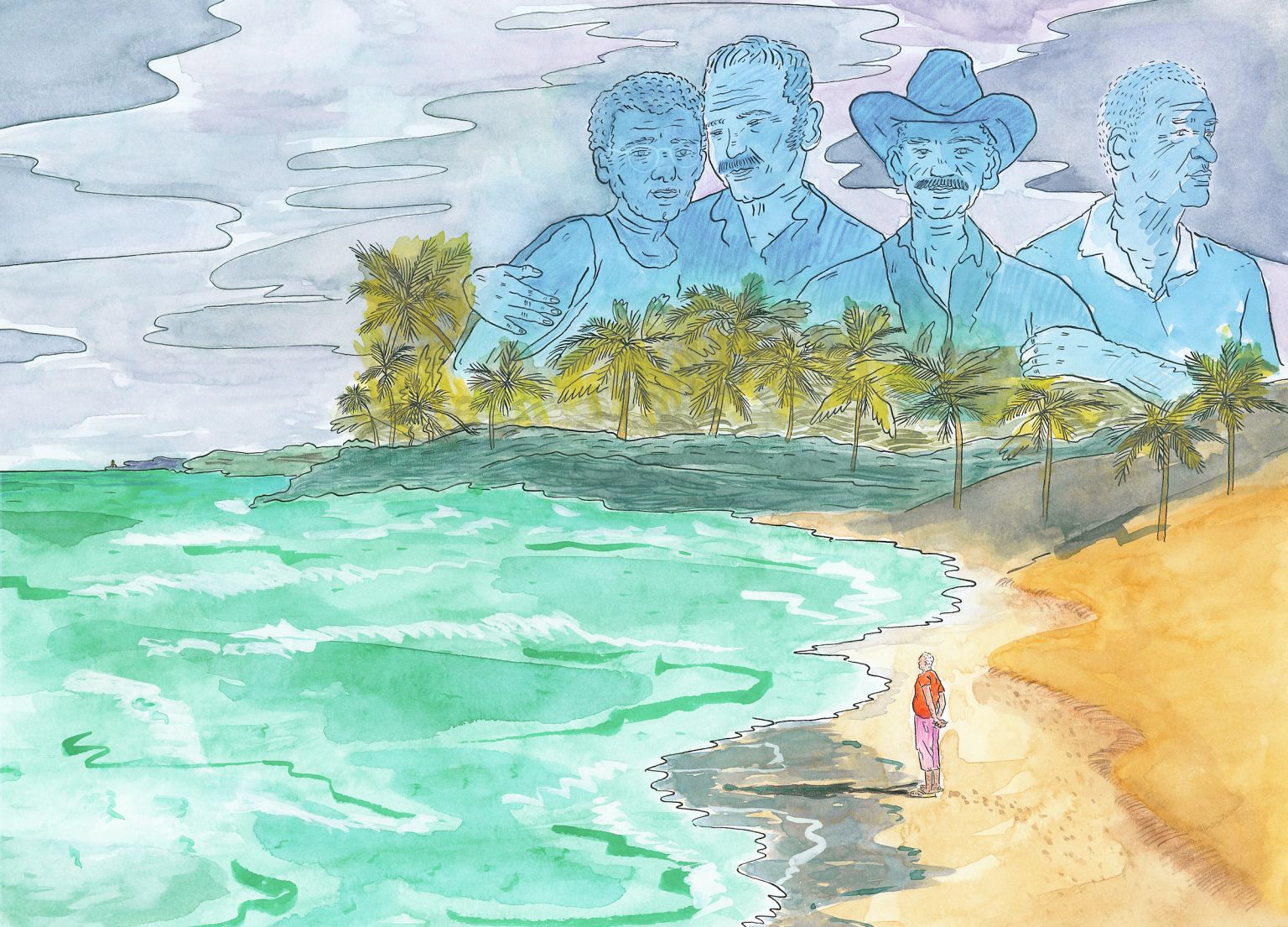

Pour le livre que j’écris en ce moment, aucun voyage n’est nécessaire. Tout le matériau est là, autour de moi, à La Havane. Il me suffit d’interroger mes amis, mes voisins, ceux de ma génération. Pas ceux qui ont émigré dans les années 1990 aux États-Unis ou en Espagne, dont l’expérience a nourri les personnages déchirés entre plusieurs cultures de Poussière dans le vent. Non, ce qui me pousse à écrire aujourd’hui, c’est le drame que vivent mes amis restés à Cuba et qui décident de s’exiler à leur tour, à plus de 60 ans.

Le départ des vieux amis

Mon vieil ami Eduardo par exemple. Il habite depuis toujours, comme moi, à Mantilla, un quartier situé à la périphérie sud de La Havane. Aujourd’hui, il part rejoindre ses deux enfants à Lima, au Pérou. Il a pris sa retraite il y a deux ans, après des décennies de travail comme géologue, spécialiste de l’étude des sols. Le montant de sa pension – 2 000 pesos cubains par mois (environ 78 euros) – ne lui permet pas de vivre ici. Une boîte de trente œufs coûte 3 000 pesos à Cuba.

À 78 ans, Kike s’en va lui aussi. Il s’installe en Espagne avec sa fille et ses petits-enfants. Son départ m’affecte énormément. Cet ami, c’est quelqu’un sur qui j’ai beaucoup compté pour l’entretien de notre maison. Il cumule tant de talents : charpentier, peintre, maçon, plombier… Après s’être retrouvé à la retraite – il perçoit 1 500 pesos par mois –, il a continué à bosser. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Je pourrais multiplier les exemples. Ces personnes ont travaillé pendant quarante ou cinquante ans. Et elles finissent très pauvres, dépendantes financièrement de plus jeunes, exilés avant eux.

Depuis deux ans, 600 000 Cubains – presque 6 % de la population – ont émigré aux États-Unis, selon les autorités américaines.

La crise économique actuelle est si forte qu’elle génère la plus grande vague migratoire de notre histoire. Depuis deux ans, 600 000 Cubains – presque 6 % de la population – ont émigré aux États-Unis, selon les autorités américaines. D’autres sont partis en Amérique latine, en Europe. La plupart ne reviendront jamais. Ils emportent avec eux des pans entiers de souvenirs partagés. Au-delà de leurs difficultés financières, ces vieux amis s’en vont parce qu’ils sont fatigués et que leurs proches leur demandent de les rejoindre. Une fatigue historique d’avoir si longtemps attendu un avenir radieux qui n’est jamais arrivé.

Ma génération a grandi dans l’exaltante première décennie révolutionnaire, celle des années 1960, qui promettait l’avènement de l’homme nouveau. Pour ça, nous étions prêts à tous les sacrifices, supporter les longs travaux d’été dans les champs, faire la guerre en Angola… Nous sommes devenus adultes dans les sombres années 1970, quand la répression des intellectuels pour déviance idéologique a atteint son maximum. En 1971, le Congrès national de l’éducation et de la culture a défini les limites qu’un intellectuel cubain ne devait pas dépasser. À partir de ce moment-là, la politique culturelle s’est durcie, la censure renforcée. Beaucoup d’écrivains ont été marginalisés, interdits de publication. Le roman policier, genre qui m’a passionné dès ma jeunesse, s’est alors vidé de toute substance : il fallait qu’il soit « révolutionnaire », simpliste et didactique.

Déviance idéologique

Au moment où je finissais mes études de littérature, en 1980, la politique culturelle s’est un petit peu assouplie. J’ai trouvé un travail de correcteur à la revue culturelle de la jeunesse communiste El Caimán barbudo (« Le Caïman barbu »). Quelques mois plus tard, j’ai été nommé rédacteur de critiques littéraires. Mais au début de 1983, on m’a rétrogradé au poste de correcteur pour cause de déviance idéologique. Et en juin de la même année, on m’a débarqué pour la même raison. À l’époque, dès qu’on avait une manière un peu différente de penser, peu importe laquelle, on pouvait être attaqué pour raisons idéologiques. À l’annonce de la nouvelle, ma fiancée Lucia a fondu en larmes. J’avais 28 ans et cette sanction pouvait sonner le glas de mes ambitions littéraires. Romancier en herbe, je rêvais d’écrire sur les conflits existentiels de l’être humain, sur les éternels défis de sa condition, non de louer les actes héroïques ou militaires de mes compatriotes.

Paradoxalement, cette punition allait m’ouvrir les voies de la littérature. Pour me rééduquer, on m’a tranféré à Juventud rebelde (« Jeunesse rebelle »), le quotidien de la jeunesse communiste. Je n’avais aucune formation de journaliste. Pourtant, durant les six ans où j’ai écrit dans cet organe du parti, je suis devenu l’un des rédacteurs les plus lus du pays. Avec un style plus littéraire que journalistique – qui a marqué une rupture dans le ton de la presse officielle –, je racontais des histoires différentes de la propagande habituelle. Des histoires dont les gens avaient entendu parler sans les connaître vraiment et qui font partie de la culture cubaine, comme celle du quartier chinois de La Havane ou celle de ces Franco-Haïtiens qui ont fondé les grandes exploitations de café dans l’est de Cuba après avoir fui la révolution haïtienne des esclaves en 1791.

J’ai même écrit à la place d’un mort pour raconter la disparition d’un village au centre de l’île !

C’étaient des histoires très documentées écrites avec un ton léger, comme des contes. Il s’agissait peut-être d’une forme d’autocensure mais j’éprouvais surtout une libération : je pouvais écrire comme je le voulais sur des sujets inédits cachés sous les oripeaux de l’histoire officielle. J’ai même écrit à la place d’un mort pour raconter la disparition d’un village au centre de l’île ! Ces années furent essentielles pour moi. Certaines de mes histoires ont alimenté plus tard mes romans, comme celle d’Alberto Yarini : le plus célèbre proxénète cubain, qui fut aussi un homme politique en vue au début du XXe siècle, est devenu l’un des personnages principaux de mon dernier livre, Ouragans tropicaux. Et puis j’ai appris à chercher des informations partout où je pouvais en trouver – archives, vieux journaux, interviews. J’ai appris à inventer un style, à mettre en scène des personnages, à construire une histoire structurée. Bref, j’ai appris à devenir écrivain.

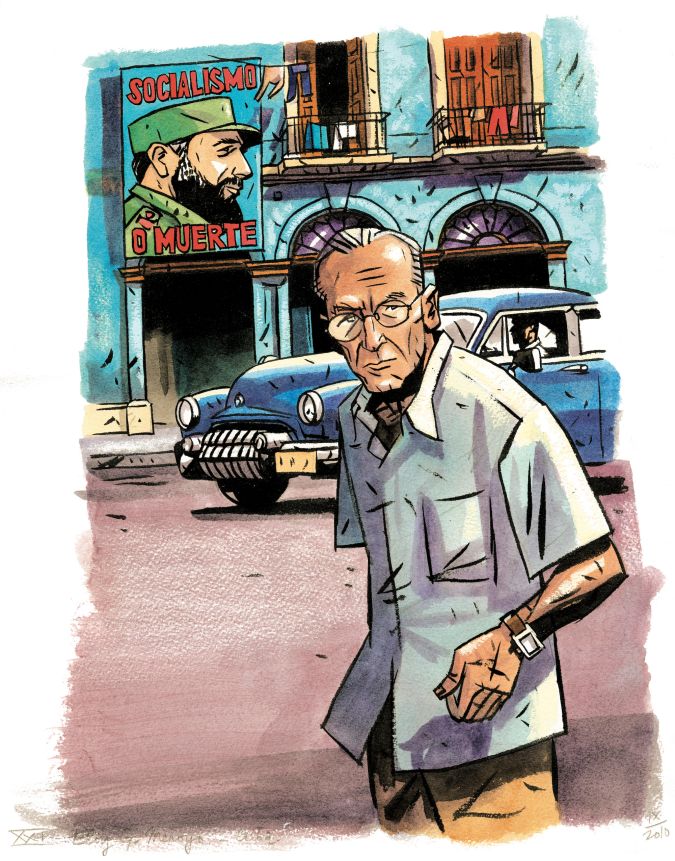

Finalement, c’est la décision de me consacrer à la littérature qui m’a permis de rester à Cuba malgré les pénuries de papier, de nourriture, de médicaments, les coupures quotidiennes d’électricité et les exils successifs de mes meilleurs amis. En 1989, alors que la chute du mur de Berlin venait de changer le cours de l’histoire, j’ai pris une décision radicale, quitter Juventud rebelde pour me donner le temps et la capacité mentale d’écrire mon premier polar. Je voulais raconter la réalité cubaine, celle du désenchantement, des difficultés économiques, des vétérans revenus invalides d’Angola, mais aussi celle de ces parfaits serviteurs de l’État qui utilisaient leur position pour mieux masquer leur corruption.

Je cherchais à dresser un panorama humain de ma génération : les vaincus et les opportunistes, les honnêtes et les corrompus. Refléter l’état de la société cubaine à travers ce panorama. Mais je ne savais pas comment m’y prendre pour le faire.

Mario, mon double littéraire

Peu de temps auparavant, j’avais eu la chance de découvrir le courant du néo-polar lors de la Semaine du roman policier de Gérone, en Espagne, où j’avais été envoyé pour rédiger des comptes-rendus de livres. Le genre était inconnu à Cuba, où la diffusion de la littérature policière étrangère s’était arrêtée aux années 1960. Des auteurs comme les Français Jean-Patrick Manchette et Thierry Jonquet, l’Italien Leonardo Sciascia ou l’Espagnol Manuel Vázquez Montalbán, abordaient avec une réelle qualité littéraire des problèmes de société, comme la violence, la pauvreté, la drogue. C’était ce que je voulais faire. Ainsi est né mon double littéraire. J’ai inventé un personnage d’inspecteur de police, même si j’ignorais tout de ce métier qui ne m’inspirait guère de sympathie. J’ai créé une sorte d’anti-policier, impensable dans le contexte cubain mais crédible en littérature. Un homme de ma génération, avec une expérience de vie proche de la mienne, habitant dans un quartier semblable au mien, ayant le culte de l’amitié et l’amour des livres.

Mario Conde apparaît dans dix de mes quatorze romans. Son caractère a évolué pour devenir plus humain et plus proche de moi. À la fin du quatrième polar, L’Automne à Cuba, il quitte définitivement la police pour se lancer dans le commerce de livres anciens. Il fête son départ le 9 octobre, jour de son anniversaire… et du mien. Mais il va continuer à mener des enquêtes criminelles en indépendant. Au fil des ans, il est devenu ma voix, mes yeux, mes obsessions. À travers ses doutes, ses attentes et ses désillusions, j’exprime ce que je perçois et ressens de Cuba. Dans Ouragans tropicaux, il observe avec méfiance le « dégel » promu par l’administration Obama à partir de 2014, avec ses espoirs de changement social et économique… Tant de promesses nous ont, lui et moi, déjà déçus.

Conde formule les tourments de ma génération : la sensation d’échec personnel, le désenchantement social, la crainte de la mort.

De toute façon, les romans ne suivent pas la réalité. Ils la regardent, de près ou de loin, et cherchent – du moins c’est ce que je fais – à raconter une époque historique, vue par ceux qui l’ont vécue. En vieillissant avec moi, Conde formule les tourments de ma génération : la sensation d’échec personnel, le désenchantement social, la crainte traumatisante, croissante et inévitable de la vieillesse et de la mort. Il me permet également de chercher des réponses à des questions aussi complexes que la perversion de l’utopie égalitaire du XXe siècle, le droit des hommes à exercer leur libre arbitre, ou les sources de mon identité cubaine.

Mario Conde m’a aussi permis de continuer à écrire. Cela remonte à 1991. J’avais réussi à faire publier mon premier polar, Passé parfait, par un petit éditeur mexicain. Lorsque j’en ai rapporté quelques exemplaires à Cuba, mes amis ont plébiscité ce personnage qui leur ressemble. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’écrire une tétralogie composée de quatre polars avec Mario Conde. Le deuxième, Vents de carême, a été publié à Cuba, où les autorités se montraient un peu plus tolérantes. Le troisième, Électre à La Havane, a changé ma vie.

Le 31 décembre 1995, je quittais mon poste de rédacteur en chef de La Gaceta de Cuba, pour devenir le premier artiste indépendant de Cuba, statut qui venait d’être créé. J’étais donc sans travail, sans revenus. Mais, treize jours plus tard, Électre à La Havane a remporté le premier prix du Café Gijón en Espagne, qui s’élevait à 2 millions de pesetas, soit environ 12 000 euros. Peu après, Beatriz de Moura, la directrice des éditions Tusquets, une grande maison de Barcelone, m’a contacté. Elle avait aimé mon roman, et voulait le publier. Ce fut le début d’une relation intense et solide, qui dure toujours aujourd’hui. Tusquets a publié tous mes livres. Beaucoup sont parus aussi à Cuba parce que mon éditrice a accepté de céder les droits à un éditeur local : un livre publié en Espagne ne peut être diffusé directement à Cuba pour des raisons tant politiques – pour qu’il le soit, il doit être publié par un éditeur institutionnel local – qu’économiques – le papier est tellement rare et cher ici, que les éditeurs ne s’en sortent pas.

Diable cuisinier

Aujourd’hui, je vis grâce aux droits d’auteur de mes ouvrages. Le fait d’avoir un éditeur étranger me garantit une totale liberté. Dès que j’ai fini un manuscrit, je le lui envoie pour qu’il soit finalisé et imprimé là-bas. Mes romans ne sont soumis à aucun filtre de censure cubaine. Sans cette liberté, je n’aurais pas pu raconter les idées de Trotski sur l’utopie pervertie du communisme dans L’Homme qui aimait les chiens, par exemple.

Aurais-je pu écrire la même chose en exil ? Je ne sais pas, je n’ai pas essayé. À Cuba, malgré les mauvaises conditions, j’ai pu écrire, comme il y a des gens qui écrivent en Haïti ou au Burundi… Il ne faut pas voir notre île comme un enfer où l’on ne vous fait cuire que dans de l’huile bouillante. Parce que, ce qui est bien, c’est que parfois il n’y a pas d’huile, ou il n’y a pas de gaz pour le feu, ou le diable cuisinier des damnés n’est pas venu, et vous pouvez écrire.

Mes livres ont gagné de nombreux prix, dont plusieurs fois le prix Hammett, qui récompense les meilleurs romans policiers. Hérétiques, qui raconte notamment le refus par Cuba d’accueillir les 937 passagers juifs du paquebot Le Saint-Louis en 1939, a reçu en 2014 le prix international du roman historique de Saragosse. Sur mon île, j’ai gagné huit fois le prix de la critique de l’Institut cubain du livre. Mais, revers de la médaille, ma promotion littéraire y est censurée. Certes, mes ouvrages sont traduits dans 31 langues – c’est une source de fierté personnelle et je pense que cela devrait être une source de fierté pour la culture de mon pays. Mais les médias officiels cubains m’ignorent. Je ne suis jamais interviewé par la radio ni la télévision. Mes trois derniers romans n’ont pas été publiés par les éditeurs institutionnels. Les deux derniers l’ont été par une petite maison d’édition alternative, en mille exemplaires seulement, à cause des pénuries de papier ici. Mais les gens ont accès aux livres par la voie numérique. Une semaine après leur sortie, ils circulent sur des sites pirates.

Je ne signe jamais de contrat avant qu’un livre soit terminé. Car je ne veux pas subir la pression psychologique qu’induit une avance financière. Un romancier doit choisir avec circonspection son modèle économique. S’il gagne beaucoup d’argent, il peut acheter un yacht, mais en achetant un yacht, il achète des problèmes. Or, ce qui est essentiel pour un écrivain, c’est de gagner assez d’argent pour écrire son prochain livre. J’ai cette chance depuis presque trente ans.

Je ne peux donc pas dire quand sortira mon prochain roman. Il faut d’abord que je finisse de l’écrire ! On y retrouvera Mario Conde. Mais il n’y fera qu’une apparition furtive. Pour le reste, j’ai des doutes, beaucoup de doutes. J’ai devant moi une infinité de chemins à emprunter et je me demande toujours si je suis sur le bon. La seule solution est de réfléchir, d’essayer, d’écrire et de décider. C’est un processus très complexe, parfois angoissant. J’essaie d’écrire avec un détecteur de conneries pour éviter d’en proférer malgré moi dans mes livres. C’est un instrument très utile, s’il fonctionne bien.