On aurait pu se croire à l’Institut Jefferson de Los Angeles, avec les personnages de la série américaine Bones, spécialistes de l’identification des corps. Sauf qu’on est à Verdun, et avec beaucoup moins de moyens. Ici, pas d’hologramme, pas de reconstitution faciale ni de laser balistique et encore moins de test ADN. Trop cher. Trouver l’ADN d’un os, c’est possible, mais encore faudrait-il pouvoir le comparer à quelque chose de vivant, comme un membre présumé de la famille. Lorsque le corps n’est pas identifié, comment faire ? Alors on travaille avec les moyens du bord, l’observation et l’empirisme.

Dans les grandes salles désaffectées du site Désandrouins de l’hôpital Saint-Nicolas, d’immenses tables recouvertes de tissu vert hôpital sont constellées de milliers d’ossements terreux disposés en vrac. Parmi eux, le squelette dispersé de Jean Peyrelongue, né le 23 avril 1881, simple soldat du 49e régiment d’infanterie, déclaré mort en mai 1916 et porté disparu en juillet 1920. Avec lui, Jules Letellier, Jean Caillou, Albert Le Bœuf, Charles-Louis Desplanques, « un gars du Nord », Albert Hennequin, André Giansily, originaire de Haute-Corse, et dix-huit autres inconnus qui, près de cent ans après leur volatilisation, viennent de ressortir de terre. Tous font partie de ces centaines de milliers de soldats de la Grande Guerre qui ne sont jamais rentrés chez eux, et que les familles continuent de rechercher.

Jean Peyrelongue aurait aujourd’hui 132 ans. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Briscous, son village natal dans les Pyrénées-Atlantiques. Famille de cultivateurs, les Peyrelongue ont toujours habité le Pays Basque. C’est là que Jean a épousé Célestine, quelques semaines avant de partir pour le front avec ses deux frères, Michel et Sauveur. La « guerre de 14 » venait de commencer.

Un déluge de feu, des milliers de disparus

Printemps 1916, la bataille de Verdun fait rage. Dans le village de Fleury-devant-Douaumont, c’est l’enfer. Le 23 mai, Jean est blessé comme plus de deux cents de ses compagnons d’armes. L’officier en charge du journal de marche et des opérations du régiment décrit une journée meurtrière. Il parle d’un déluge de feu, d’une percée des ennemis, de lourdes pertes, de déferlement d’artillerie, de tirs de barrage, d’obus et de gaz asphyxiants, de confusion après la mort de nombreux gradés.

Alors que l’ordre est donné de transformer les boyaux en tranchées, le journal de marche relate : « Le 23 mai à 23 heures, la 7e compagnie dont l’effectif était de vingt hommes reçoit l’ordre de renforcer les 2e et 3e compagnies du 129e commandé par le capitaine Guyot qui se trouve en bordure du boyau de La Fontaine. Elle y arrive presque à l’heure du matin. La 5e et la 8e compagnies restent sur leurs emplacements, mais un trou existant entre le 29e et le 36e par lequel l’ennemi s’était infiltré en masse pousse le capitaine Guyot du 129e à se replier sur la tranchée Douaumont. » Transféré dans un poste de secours, Jean est déclaré mort le 31 mai.

Il n’a jamais connu son fils, Léon, conçu lors d’une permission en 1914, ni sa petite-fille, Josette, âgée de 68 ans. Célestine, sa femme, se remarie en 1926 avec un rescapé de la guerre, un chanceux. Jean s’efface de la mémoire familiale. Son absence pèse sur son fils, Léon, et sa petite-fille, Josette. « Quand j’étais petite et que j’allais chez ma grand-mère dans le Pays Basque, on n’en parlait pas du grand-père. On n’en parlait qu’avec mon père. On voyait son nom sur le monument aux morts, ma grand-mère était remariée et le grand-père était oublié… Mais moi, je voyais ce nom et je me demandais toujours où était mon grand-père. »

Dans un trou de dix mètres carrés, deux randonneurs allemands tombent sur des ossements humains : vingt-six corps entassés les uns sur les autres.

À deux, le fils et la petite-fille consacrent une partie de leur vie à rechercher Jean. En vain. À la mort de son père, Josette poursuit sa quête comme un vœu pieux, un sacerdoce. Passionnée de généalogie, elle épuise les documents consacrés aux disparus de la Grande Guerre. Et arpente, inlassablement, comme elle l’a fait maintes et maintes fois avec Léon, les cimetières militaires et les nécropoles. Pendant de longues années, Jean reste introuvable… Jusqu’au jour où le soldat Peyrelongue refait surface.

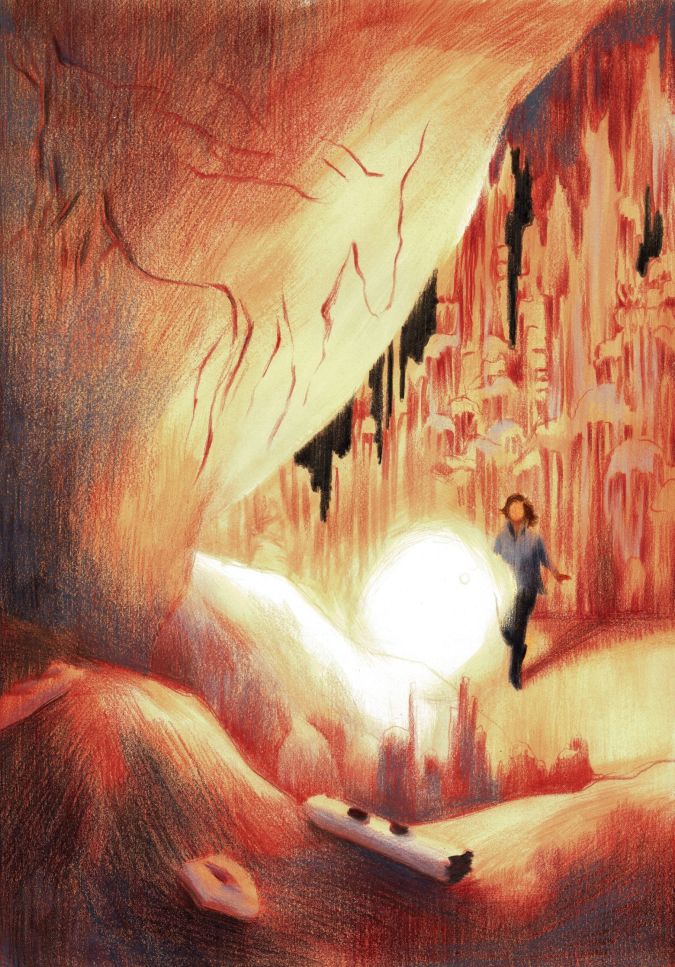

Fin mai 2013, des pluies diluviennes arrosent le village meusien de Fleury-devant-Douaumont. L’eau ravine la terre, la fait dévaler, la creuse. Dans un trou d’à peine dix mètres carrés, deux randonneurs allemands tombent par hasard sur des ossements humains de la Première Guerre mondiale : vingt-six corps entassés les uns sur les autres. Certains sont complets, d’autres ont été démantelés sans doute par l’explosion qui les a tués.

L’annonce de la découverte provoque une grande émotion. Jean-Pierre Laparra, le maire de Fleury-devant-Douaumont : « J’ai tout de suite pensé à ceux à qui on allait dire qu’on avait retrouvé leur parent. Vous imaginez… Des gens que les descendants recherchent pendant près d’un siècle ? Et tout d’un coup… La guerre de 14 a marqué les familles. Toutes ont eu un mort, un blessé ou un disparu. La Grande Guerre, dans la symbolique, c’est Verdun. Retrouver un disparu, c’est le Graal. »

Des centaines de lettres affluent de toute la France, pleines d’espoir et de doutes. « Je vous adresse ce courrier à la suite d’une information du journal télévisé de ce jour. Mon oncle a été porté disparu lors de la Grande Guerre de 14‑18. Ses frères et ses sœurs étant actuellement décédés et au vu des nouvelles découvertes relatées aux informations, j’ai décidé de vous contacter. Mon oncle, dont la famille a longtemps espéré avoir des nouvelles, s’appelait Pierre-Henri Sahores, domicilié au bourg à Audaux (64). Il est né le 12 septembre 1896 à Audaux. Soldat du 51e d’infanterie, il est porté disparu le 17 juillet 1917 à la côte 304. Je m’en remets à vous. Dans l’attente de votre réponse. »

Fleury-devant-Douaumont, le village fantôme

De passage quelque temps plus tard à Fleury, je tombe sur Jean-Pierre Laparra. Le maire explique au directeur de l’ossuaire de Douaumont, Olivier Gérard, les travaux engagés dans le cadre de la préparation du centenaire : « Nous sommes en pleine restructuration. Nous venons de refaire la rue principale pour la rendre accessible, notamment aux personnes à mobilité réduite. »

Je cherche la rue dont parle le maire. Je suis au bord d’une route, en pleine forêt. Je ne vois pas de village, juste un chemin de gravillons menant à une petite chapelle au milieu d’une clairière. De quelle rue parle-t-il ? Je l’interromps : « Dites-moi, monsieur le maire, j’imagine que la découverte des corps a été commentée par vos administrés ? » La question le fait sursauter : « Quels administrés ? À part les morts autour, j’ai personne, moi. J’ai zéro habitant. Fleury, c’est Oradour, mais sans village reconstitué. »

L’adjectif « disparu » accolé au nom de Fleury-devant-Douaumont m’avait échappé. Jean-Pierre Laparra est maire d’un village dont les habitants et les maisons ont totalement disparu au printemps 1916. « Le préfet m’a nommé, mais je ne suis ici que le porte-parole de l’histoire. Le terrain est géré par l’État et par l’Office national des forêts. »

inquante tonnes de munitions sont récupérées chaque année. Pour dépolluer le terrain, il faudrait près de cinq cents ans.

C’est en juin 1916 que les Allemands passent à l’offensive à Fleury. Deux régiments attaquent. 180 000 tonnes d’obus, un obus au centimètre carré, ont raison du village. La commune désolée de 15 000 hectares est décrétée « zone rouge » en 1919. L’Office national des forêts y plante des essences choisies, à même de pousser sur une terre bouleversée et pulvérisée. Sur le terrain, tout en crevasses et cratères, la nature reprend ses droits.

Près de 300 000 « poilus », feldgrau et autres alliés – Néo-Zélandais, Anglais, Australiens – sont morts dans la bataille. Seuls 90 000 disposent d’une sépulture, 135 000 inconnus et disparus reposent pêle-mêle à l’ossuaire de Douaumont dans quarante-deux tombeaux de quatorze mètres cubes chacun, 80 000 parsèment les forêts. Pour dépolluer le terrain, il faudrait près de cinq cents ans : cinquante tonnes de munitions sont récupérées chaque année par les services de déminage. Près du tiers des obus tirés pendant la bataille n’ont jamais explosé.

Mais le temps fait son œuvre. Et l’érosion naturelle exhume peu à peu les ossements des disparus. Comme le 31 mai 2013, avec la découverte des vingt-six corps. Les autorités sont aussitôt alertées. Trois jours sont nécessaires pour excaver les restes. « Après la découverte du troisième corps, les gendarmes et le procureur de la République ont décidé d’apporter de plus gros moyens sur place », explique Olivier Gérard, le directeur de l’ossuaire de Douaumont. La zone est bouclée. Un à un, les ossements sont retirés de la cave d’une maison détruite, transformée en poste de secours ou en centre de tri de blessés. Sept plaques d’identité sont découvertes.

« Debout les morts ! »

Jean Caillou est le premier identifié, Jean Peyrelongue le dernier déterré. Le maire en a encore la « chair de poule » : « Il est le symbole de ceux qui voulaient ressortir de terre avant le centenaire. Ici, on dit souvent : “Debout les morts !” Parfois, je me demande si ces soldats n’ont pas voulu se libérer de l’anonymat. Si eux l’ont fait, d’autres vont vouloir le faire. »

Les employés de l’ossuaire sont accompagnés de « garants du travail bien fait » : les techniciens d’investigations criminelles de la cellule d’investigations criminelles de Bar-le-Duc, à qui il revient d’établir qu’il s’agit bien d’ossements de la Grande Guerre. « Nous sommes dans un village qui a été totalement détruit. L’amoncellement d’ossements et d’objets est considérable. Nous avons fait venir une minipelle mécanique. Il fallait éviter les pillages. » Pas moins de trois mille fragments osseux, des morceaux de squelettes disséminés par le processus de décomposition des corps, sont exhumés et disposés dans des sacs numérotés.

Autour des tables de la morgue improvisée de Verdun, c’est l’effervescence. Brunot Frémont, médecin légiste, et Frédéric Adam, ethnoarchéologue, tous deux réquisitionnés par le procureur, entament un long et fastidieux travail d’enquête scientifique. Objectif : individualiser chacun des vingt-six squelettes découverts, faire parler les ossements. Une routine pour le légiste, à qui des « reliques » sont régulièrement apportées par les gendarmes, une réminiscence pour l’ethnoarchéologue. En 1991, Frédéric Adam avait participé à l’identification des restes d’Alain-Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes disparu à l’âge de 27 ans, le 22 septembre 1914, avec vingt de ses hommes du 288e régiment d’infanterie de Mirande, dans la forêt des Éparges au sud de Verdun.

Cette découverte d’une tombe collective avait été la première du genre. L’officier Alain-Fournier et ses vingt compagnons étaient tombés au même moment, dans un même combat et au même endroit. Leurs corps avaient été disposés dans une sépulture, creusée par les Allemands qui l’avaient ensuite refermée. Le mystère de la disparition de l’écrivain avait tenu soixante-dix-sept ans.

Comment les disparus avaient-ils pu s’évaporer, alors que leurs camarades les ont vus morts ou blessés et qu’ils ont été ramenés à l’arrière ?

Depuis, Frédéric Adam a exhumé une cinquantaine de corps, « ce qui est peu, d’où le caractère historique de la découverte de Fleury-devant-Douaumont, la plus grande tombe en nombre d’individus mise à jour ». Jean Peyrelongue reposait dans une sépulture avec des soldats de différents régiments, morts à des moments différents, mais regroupés dans un poste de secours.

Comment les disparus avaient-ils pu s’évaporer, alors que leurs camarades les ont vus morts ou blessés et qu’ils ont été ramenés à l’arrière ? « Quand les familles viennent à Fleury et qu’elles voient le terrain, elles comprennent. Ici, les soldats de passage finissaient inéluctablement par recevoir un obus », explique le maire. Sur la fiche d’identité MPF, « mort pour la France », des sept soldats identifiés sur le groupe de vingt-six, une rubrique précise le « genre de mort ». Les énoncés sont vagues : « Blessure de guerre », « Tué à l’ennemi »… Que s’est-il passé ? La science devrait pouvoir en dire plus. C’est le début de l’enquête.

Le légiste, Bruno Frémont, est le premier à œuvrer. « Il a d’abord fallu déterminer si nous avions bien affaire à des ossements humains. Ici, les chevaux sont morts en nombre, plus encore que les hommes. Ensuite, il a fallu vérifier si l’état des os était compatible avec la bataille de 1916. Cela acquis, nous avons entamé les procédures d’identification grâce aux effets personnels trouvés autour des ossements, comme les boutons d’uniformes qui permettent de déterminer la nationalité du soldat. Enfin, nous avons cherché la plaque d’immatriculation que les soldats portaient au poignet ou autour du cou. »

Deux montres arrêtées, à 11 h 07 et 11 h 14

En s’extirpant de la terre tourmentée, les morts ne parlent pas que de la guerre : l’étude de leurs ossements et des objets retrouvés raconte leur vie. Plusieurs des vingt-six n’avaient plus de plaque d’immatriculation. Sans doute s’en sont-ils débarrassés : « Les soldats pensaient que cela pouvait leur porter malheur. » D’autres avaient été déchiquetés par les obus, et leurs restes projetés à des centaines de mètres alentour. À la différence de la fosse préservée d’Alain-Fournier et de ses vingt compagnons, le site de Fleury-devant-Douaumont, au cœur de la bataille de Verdun, fut haché par un déluge ininterrompu d’obus pendant des mois. « C’est pour ça qu’on y trouve des fragments épars et des squelettes incomplets. »

Première phase donc, trier les objets qui entourent les corps : les morceaux d’uniformes, les munitions, les balles de Lebel et de Mauser, les éclats d’obus, les brodequins, le clou de la porte de la maison, les fragments de porteries, les vêtements civils conservés dans la glaise, les deux montres arrêtées l’une à 11 h 07, l’autre à 11 h 14 (ou 23 h 07 et 23 h 14), les porte-monnaie, les morceaux de pipes, les médailles religieuses, les crayons, les calepins, un petit livre, les portefeuilles, les bouteilles d’alcool de menthe Ricqlès distribuées aux soldats, la fourchette du poste de secours, les peignes, les bagues, les clefs, des ouvre-boîtes, les couteaux de poche, les pièces de monnaie…

Plutôt que d’être des soldats, les hommes morts étaient surtout des civils en uniforme. En 14-18, c’est une armée de conscription qui est lancée dans la bataille. « Les hommes emportent avec eux leur quotidien », explique Frédéric Adam, l’ethnoarchéologue. Certains prennent leurs outils pour fabriquer de petits objets qu’ils vendent à leurs compagnons de tranchées ou à l’arrière. Un autre porte une croix de guerre, il a été décoré peu avant.

Les ossements parfaitement conservés sont désenchevêtrés, lavés pour en décoller la glaise et classés à la manière d’un puzzle complexe.

« Nous n’avons trouvé ni arme ni casque. Ce qui veut dire que les vingt-six étaient bien des soldats ramassés sur le champ de bataille. Quand on récupère un blessé ou un mort, on ne s’encombre pas de son fusil et de son casque. On le prend et on le transporte à l’arrière avec ce qu’il a d’accroché à sa ceinture. » Un étui de baïonnette de chassepot de la guerre de 1870 est découvert à côté d’eux : « Seuls les infirmiers et ceux qui travaillaient dans les postes de secours en étaient dotés, cela prouve que le lieu de l’explosion était bien un poste de secours. »

Seconde phase : l’étude des corps. Comment et de quoi sont morts les vingt-six ? Pour trouver les réponses, les ossements parfaitement conservés sont désenchevêtrés, lavés pour en décoller la glaise et classés à la manière d’un puzzle complexe. « Un individu possède vingt-quatre vertèbres. Nous en avions plusieurs dizaines, tous les corps étaient mélangés. Les vertèbres sont des pièces mécaniques qui s’assemblent. J’ai séparé les vertèbres thoraciques des cervicales et des lombaires, ce qui a permis de déterminer le nombre d’individus. J’ai ensuite reconstitué individu par individu les colonnes vertébrales. C’est comme un Meccano. Après on passe aux autres articulations, aux clavicules, aux omoplates. À partir des omoplates, on passe aux humérus, on redescend vers les mains et ainsi de suite. »

Souvent, la nature s’en mêle

Jean Peyrelongue a été blessé trois fois avant de finir dans la cave de Fleury-devant-Douaumont. La cave n’a pas fait l’objet d’une fouille minutieuse, l’ethnoarchéologue n’a pu observer la disposition des ossements et des objets découverts. En revanche, il a déterminé si les fractures avaient été faites avant ou après la mort : « Le type de fracturation est différent. Un os frais ne se brise pas de la même façon qu’un os décharné, resté longtemps sur un champ de bataille sous les intempéries. »

Les traumatismes – balle, éclat d’obus, arme blanche ou coup de crosse – sont également identifiables. Ils renseignent sur les circonstances générales. « Jean a été déposé au fond d’une cave qui a été bombardée. En raison des explosions, on observe des fractures et des traumatismes post mortem. Un de ses compagnons, le soldat Giansily, a eu un tibia fracassé par un shrapnel, un éclat. Il n’en est pas mort, mais il a très bien pu mourir d’un impact qui aurait touché un organe vital. Et ça, nous ne pouvons le voir sur les os. » Faute de chair, le légiste Bruno Frémont est coincé dans ses investigations : « C’est comme si on retrouvait un squelette dans l’eau. Impossible de dire si l’individu est mort noyé. »

Le seul moyen de poursuivre l’enquête, précise Frédéric Adam, l’ethnoarchéologue, est « de tomber sur des corps qui n’ont jamais bougé ». Mais souvent, la nature s’en mêle : « Les racines produisent de l’acide citrique qui ronge l’os, ce qui leur permet de s’insinuer dedans. En grossissant, la racine brise l’os. Et puis, il y a les rongeurs, les travaux de terrassement… Il faut établir si les fractures sont liées aux combats ou sont post mortem. »

Lorsque la tombe d’Alain-Fournier et de ses vingt compagnons a été retrouvée, les os avaient été déplacés par les racines. « En observant une mâchoire grande ouverte, les gens disent souvent que le soldat a dû souffrir à sa mort. Ce n’est pas le cas : l’articulation a lâché et la mâchoire est tombée. Plusieurs camarades d’Alain-Fournier avaient la mâchoire déconnectée du crâne, mais on ne leur avait pas coupé la tête : des racines s’étaient insinuées dans la bouche, avaient soulevé le crâne et abandonné la mandibule sur le sol. Si nous avions encore attendu une dizaine d’années, une racine aurait ramené des crânes de cette tombe en surface. »

L’avancée ne change pas le cours de l’histoire, elle éclaire un fait de guerre. Comment le soldat a-t-il combattu ? Que lui est-il arrivé ?

Pendant des décennies, la mort d’Alain-Fournier et de ses vingt compagnons, dont six portent des traces de balle dans la tête, a fait l’objet de nombreuses controverses. C’est qu’après les premiers combats de 1914, la fleur au fusil fane vite. Et la propagande des deux camps s’emploie à maintenir l’ardeur des troupes. Deux histoires sont écrites.

Côté allemand, on dit qu’Alain-Fournier et ses hommes auraient sciemment attaqué et massacré le personnel d’une ambulance venue ramasser les morts et les blessés. Un carnage. À leur départ, ils auraient été pris en chasse, arrêtés et exécutés pour crime de guerre et barbarie.

Côté français, on dit qu’Alain-Fournier et son escouade seraient tombés dans une embuscade. Les officiers auraient été tués d’une balle dans la tête, et les soldats auraient tenté une retraite. Des renforts arrivés sur place auraient trouvé les officiers morts et les soldats alignés sur le sol, massacrés à coups de crosse.

Les travaux anthropologiques de Frédéric Adam rétablissent l’exactitude des faits. « C’était un combat au fusil. Alain-Fournier et ses hommes ont été encerclés. Ils se sont réfugiés dans un fossé insuffisamment profond. Plusieurs soldats ont été touchés par une balle à la tête. Ils sont morts, beaucoup étaient criblés de balles. Certains blessés ont peut-être été achevés d’une balle dans la tête. Ce n’est qu’une hypothèse, nous ne pourrons jamais la vérifier. Nous n’avons trouvé aucun traumatisme lié à un coup de crosse, aucune marque d’arme blanche, aucune trace de fil barbelé. C’était une fusillade d’encerclement. »

L’avancée ne change pas le cours de l’histoire, elle éclaire un fait de guerre. Comment le soldat a-t-il combattu ? Que lui est-il arrivé ? Comment est-il mort ? A-t-il été soigné ou pas ? Quel était son quotidien ? « Dans la tombe d’Alain-Fournier, plusieurs soldats avaient emballé chaque pièce de monnaie dans des bouts de carton pour faire le moins de bruit possible lors des déplacements. C’est une petite anecdote, mais elle nous renseigne sur la façon dont ces civils s’adaptaient à la guerre. Ces observations permettent de confronter la réalité du terrain avec les archives militaires. »

Parfois, des aberrations

Le travail est minutieux. Pour identifier et reconstituer au plus près l’histoire des vingt-six de Fleury-devant-Douaumont, la tâche est conséquente : il faut définir le sexe des squelettes par l’étude des bassins, déterminer l’âge de l’individu par la dentition, vérifier la maturité biologique des 25 ans – moment où le squelette est totalement constitué – en examinant l’extrémité sternale de la clavicule, le dernier os à se souder définitivement. Vient alors l’étude de la stature. Les os longs, bras et jambes, sont mesurés et les paramètres intégrés dans une équation prenant en compte la disparition des cartilages. Le résultat est comparé aux documents militaires d’incorporation, les soldats ayant tous été toisés. Un écart de plus ou moins six centimètres est admis.

Une fois la fiche biologique établie, les traumatismes sont relevés. Et les traces d’activités recensées : perte de dents, signes d’arthrose, éléments de sénescence, usure du squelette… Il s’agit d’affiner l’âge du décès et l’activité professionnelle du défunt. Les soldats de la Grande Guerre étaient essentiellement paysans et ouvriers.

L’étude des ossements raconte les maladies dont les soldats souffraient, et leurs mœurs. La tuberculose et les carences en vitamines laissent des traces sur les os. Les orbites criblées de petits trous révèlent que les individus avaient des carences en fer et souffraient d’anémie. La syphilis, maladie qu’on ne savait pas traiter, attaque tout le squelette dont l’aspect ressemble à celui d’une bougie fondue.

Alain-Fournier n’était ni paysan ni ouvrier. Il avait une belle dentition, mais seulement en façade !

Frédéric Adam, ethnoarchéologue

Les examens permettent de corroborer l’âge des soldats. Dans le groupe de Jean Peyrelongue, « certains avaient 20 ans, d’autres étaient proches de la quarantaine » : « Les plus vieux présentaient déjà des signes avancés d’arthrose avec des ponts osseux et des becs de perroquet, mais on observe souvent l’apparition d’arthrose chez des hommes de 26‑28 ans. » Frédéric Adam relève parfois des aberrations militaires : « J’ai observé une claudication due à une entorse aggravée sur un fantassin décédé le 22 septembre 1914. Pour aller au combat, l’homme avait dû marcher des dizaines de kilomètres avec son paquetage sur le dos dans des conditions difficiles. Il s’était retrouvé fantassin dès le début de la mobilisation. »

L’origine sociale est déterminée avec l’observation des altérités physiques. « Alain-Fournier n’était ni paysan ni ouvrier. Il avait une belle dentition, mais seulement en façade ! En lavant ses dents, je me suis aperçu qu’il avait de nombreuses caries, soignées par des plombages. Sa famille m’a fourni une lettre dans laquelle il raconte à un de ses amis qu’il sortait de chez le dentiste et qu’il venait de se faire soigner sa dixième dent. J’ai vérifié, c’était exact : il avait treize caries, mais dix dents soignées ! Les soldats de base avaient des dents abîmées et cariées et ne bénéficiaient d’aucun soin. »

Les vingt-six exhumés de Fleury-devant-Douaumont portent des traces de shrapnel, de balles, de fractures liées aux éclats d’obus qui ont brisé et pulvérisé certains os. On trouve des embarrures au niveau crânien, de nombreux éclats métalliques caractéristiques des blessures de 14-18, première guerre où l’on eut une telle intensité de mitraille. Les services médicaux, débordés, ne savaient pas soigner ces blessures. Les soldats qui ne mouraient pas des éclats mouraient des infections provoquées par les éclats. « Il n’y avait pas de vaccin contre le tétanos, la gangrène était mortelle dans les jours ou les semaines qui suivaient », précise Bruno Frémont, le légiste.

Le retour à la lumière de Jean Peyrelongue

Les marques sur les ossements recoupent les indications données par le matériel retrouvé sur place. « Les cartouches que nous avons récupérées dans l’infirmerie de fortune sont blastées, totalement déformées par le souffle de l’explosion. Ces cartouches étaient portées par les combattants. On voit bien que les explosions ont été suffisamment puissantes pour tuer les soldats », ajoute l’ethnoarchéologue.

Les incertitudes sur la date précise de la mort des exhumés de Fleury sont grandes. La fourchette est de plusieurs semaines. « Entre le moment où l’officier trouve le temps de remplir les documents après avoir interrogé les survivants d’un assaut, celui de l’arrivée de l’ambulance pour récupérer les corps et le jour de la mort, il peut y avoir de grands décalages. Dans un conflit, les survivants pensent surtout à sauver leur peau. Ils sont souvent traumatisés, ne se souviennent plus de grand-chose, ont perdu beaucoup de copains et donnent des informations approximatives. Les papiers sont donc rédigés bien plus tard et il peut y avoir des incohérences sur les dates et les lieux de décès. Il y a eu tellement de blessés, de morts et de disparus… »

Frédéric Adam se souvient avoir identifié des corps éloignés de cinq communes du lieu mentionné sur les documents officiels : « La bataille s’était étendue. Quand les survivants ont été interrogés, l’officier a inscrit le nom d’une commune mais plus aucun soldat ne savait vraiment. »

Jean Peyrelongue a été déclaré blessé le 23 mai, pris en charge par une ambulance, et déclaré mort le 31. Mais il a peut-être succombé quelques heures ou quelques jours après le 23 mai. Les combats étaient intenses, les blessés affluaient : l’officier responsable du journal de marche du régiment était débordé. La date du 31 mai 1916 correspond au moment où l’officier a eu le temps de s’occuper des formalités.

Les documents militaires des sept soldats identifiés à Fleury-devant-Douaumont ne permettent d’affirmer qu’une chose : deux mois se sont écoulés entre le premier décédé et le dernier. « Il y a une telle profusion de documents liés aux pertes… Il y a des cas où des disparus ont refait surface deux jours après une bataille, sont repartis au combat après avoir été soignés, et sont morts quelques jours après. La quantité de données est gigantesque, l’administration était débordée. Des documents se sont perdus, d’autres sont approximatifs. Pendant et après la guerre, les imprécisions sont légion. »

L’an dernier, dans la Meuse, j’avais trois plaques d’identification militaire pour un squelette.

Frédéric Adam, ethnoarchéologue

L’histoire du soldat Peyrelongue n’échappe pas à ces aléas. Difficile d’imaginer qu’il ait été laissé à l’agonie pendant une semaine en zone de combat. Blessé, il a été transporté au poste de secours, où il est mort peu après. S’il avait survécu plus de deux jours, il aurait été envoyé à l’arrière pour être soigné. Les enquêteurs n’ont qu’une certitude : le crâne de Jean a été endommagé par un éclat d’obus alors que son corps n’était pas décomposé.

Pour les dix-neuf corps non identifiés de Fleury-devant-Douaumont, des recherches complémentaires n’apporteraient rien. La probabilité d’aboutir à un résultat est proche de zéro. D’autant qu’avec la guerre de 14 « de nombreuses familles se sont éteintes » : « Quand tous les frères sont tués, il n’y pas de descendants et il devient impossible de retrouver des collatéraux, même lointains », précise Bruno Frémont.

Frédéric Adam ne poursuit les recherches que lorsqu’il y a hésitation entre plusieurs identités pour un même individu. « L’an dernier, dans la Meuse, j’avais trois plaques d’identification militaire pour un squelette. Le problème, c’est que je ne savais pas où le soldat était né. J’ai donc lancé une recherche d’isotope d’oxygène 18 sur l’émail dentaire et sur un fragment d’ossement. Chaque région est caractérisée par le taux d’oxygène 18 présent dans ses eaux et cet élément marque le squelette de façon indélébile. À l’époque, la France était rurale et les gens plutôt sédentaires. Cette technique m’a permis de restreindre le champ de recherche et de retrouver le lieu de naissance et l’identité du soldat exhumé. »

« Petit à petit, on bouche les trous »

À la fin du travail d’enquête, les noms des sept soldats identifiés à Fleury-devant-Douaumont ont été diffusés dans la presse. La réaction a été presque immédiate, se souvient le maire, Jean-Pierre Laparra : « Le neveu d’André Giansily, le Corse, m’a aussitôt envoyé une photo. J’ai alors mis un visage sur le squelette. Un beau jeune homme… Pour Jean Peyrelongue, la femme d’un ami de Verdun lui a fait remarquer qu’il avait des cousins qui portaient le même nom : nous venions de découvrir le grand-père de Josette Morel. »

Le 1er juin, le téléphone sonne dans le pavillon cossu des Morel, dans la banlieue de Nantes. Josette décroche. Son cousin de Verdun annonce la nouvelle à Josette, bouleversée et soulagée. Combien de fois avait-elle foulé la nécropole de Fleury sans savoir que son grand-père était là, à quelques centimètres ? « On ne parlait que de l’absence de mon grand-père, on passait nos soirées à écouter les récits de guerre et de ceux qui manquaient. La liste des morts, ça voulait dire quelque chose. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de disparus… Petit à petit, on bouche les trous. Je n’avais de mon grand-père qu’une médaille militaire remise à titre posthume le 18 février 1921 à Bayonne. »

Elle passe la journée à prévenir les six descendants de Jean Peyrelongue, ses frères et ses cousines du Pays Basque. Dès le lendemain, le 2 juin, la petite-fille du disparu prend la route, direction Verdun.

Pour Josette, une question s’est posée : que faire désormais du grand-père retrouvé ?

« Lorsqu’on a vu arriver Josette, l’émotion était grande », raconte Bruno Frémont. « Elle a fait venir un prêtre pour bénir le corps de son grand-père et de tous ceux qui avaient été retrouvés. Côté français comme côté allemand, la guerre de 14 est aussi une guerre du pourquoi : pourquoi est-ce qu’on meurt ? Pourquoi tant de souffrance ? Cette guerre, qui se caractérise par une masse incroyable de cadavres réunis sur de petits territoires, est ancrée dans nos mémoires comme le plus grand massacre qu’on ait subi. »

Pour Josette, une question s’est posée : que faire désormais du grand-père retrouvé ? Au conseil de famille, plusieurs ont proposé que Jean repose aux côtés de sa femme, Célestine, dans le caveau familial de Bayonne. Josette a refusé : hors de question que son grand-père côtoie dans la mort celui qui l’avait remplacé dans la vie de son épouse. Et puis, « il venait de passer quatre-vingt-dix-sept ans à Verdun, pourquoi le faire redescendre à Bayonne ? Il connaît mieux la Meuse que le Pays Basque ».

Ses restes sont entre les mains de Sépultures de guerre, un organisme sous la tutelle du ministère de la Défense. « J’ai reçu un courrier me demandant de confirmer notre choix de voir notre grand-père inhumé dans un cimetière militaire. Je sais qu’il est actuellement dans un cercueil recouvert du drapeau tricolore. » Jean Peyrelongue « bénéficiera d’une tombe individuelle entretenue à perpétuité aux frais de l’État ».

Mille ans de recherche

Josette espère pouvoir obtenir son matricule. « Je ne sais pas s’il était petit, grand, brun ou blond, la couleur de ses yeux… Je n’ai aucune photo de mon grand-père. J’en ai une d’un de ses frères disparu, mais pas de mon grand-père. Une cousine de Bayonne possède une photo d’un mariage : on y voit ma grand-mère avec un monsieur à côté, la main sur l’épaule. Est-ce lui ? On ne le saura jamais, il n’y a plus personne pour le dire. »

Les milliers de familles de disparus ne peuvent compter que sur la chance et sur les découvertes fortuites. « Il est difficile d’expliquer aux familles qu’on ne peut se lancer dans la recherche d’autres disparus. La législation et le manque de moyens nous empêchent de faire des fouilles. Et puis, vu le nombre de disparus de la Grande Guerre, ce n’est pas réalisable. Sur tout le front qui va de la mer du Nord à la Suisse, on compte encore 350 000 Français et alliés disparus. Même si on ne mettait qu’une journée par corps, ça ferait 350 000 journées de recherche, près de mille ans », explique Frédéric Adam.

Josette se souvient de sa mère, jeune mariée, qui fleurissait les tombes des soldats : « Elle n’aimait pas les voir abandonnées. » Mais, du côté de Fleury, il y a tellement d’ossements sous terre : « Il faut laisser faire la nature. Pourquoi tout retourner ? Ça ne sert à rien, la nature redonnera vie à ces morts. »

Frédéric Adam, l’ethnoarchéologue, sera là pour accompagner leur retour à la lumière : « Depuis que je m’occupe des soldats de 14, je ne fouille plus les squelettes de la même façon. Ce n’est plus possible. Quand on fouille un squelette de sept mille ans, on travaille sur un anonyme. On ne connaîtra jamais son nom et je ne saurais jamais rien sur sa famille, sa femme, ses enfants. Avec les squelettes de la Grande Guerre, on peut finir par tout savoir d’eux. On passe d’un squelette à un homme au sens charnel. Parfois je leur demande : “Alors qu’est-ce que tu as à me dire ? Qu’est-ce que tu me réserves ?” Avant je fouillais des squelettes, maintenant je fouille des populations humaines. »