À perte de vue sur la route d’Afrin, ce sont d’abord les oliviers qu’on voit. Plantés en lignes irrégulières sur les monts vallonnés de cette région kurde du Nord syrien, proche de la frontière turque, ils dessinent un paysage immémorial sous le soleil brûlant de juillet. Mais, depuis la guerre civile, les collines ont changé de mains. Et les arbres centenaires, qui firent longtemps la fortune des locaux, de maître.

Dorénavant, la récolte de chaque olivier est taxée 8 dollars, 30 dollars lorsque le vrai propriétaire a été contraint à l’exil. À la tête de cette mécanique d’extorsion parfaitement huilée, un nom revient sans cesse : Mohammed al-Jassem, alias Abou Amcha. « Cet homme n’a qu’un seul Dieu, l’argent » : voilà ce que disent, quand ses sbires ne sont pas dans les parages, les Kurdes d’Afrin.

Enlèvements, viols et exécutions

Abou Amcha est craint, pour de bonnes raisons. Le chef de guerre est même sous sanctions américaines et européennes pour une litanie d’exactions – enlèvements contre rançon, viols, expropriations, exécutions arbitraires – infligées à la population kurde sous son joug, et attribuées à sa milice, voire à sa personne même.

L’opprobre occidental ne semble pas troubler son sommeil. « Vous voulez dire que je ne pourrai jamais faire de tourisme en Europe ? » demande-t-il, tout en déception feinte. Son ironie vient compléter une stratégie de communication millimétrée. Car Abou Amcha est désormais un général, celui de la 62e brigade, au sein de l’armée du nouveau président syrien, l’ex-jihadiste Ahmed al-Charaa.

Sa barbe est soignée, son phrasé se veut diplomatique. Le milicien s’efforce de redorer son image, surtout aux yeux des Occidentaux, au diapason du nouveau maître de Damas depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Alors, Abou Amcha, du haut de ses 38 ans, joue la partition du général affable et absorbé par ses lourdes et nouvelles responsabilités, à commencer par la lutte contre l’État islamique dans la partie orientale de Hama, chef-lieu de sa région natale et cinquième ville du pays. Ses hommes, assure-t-il, traquent quotidiennement des militants de Daech.

En treillis et chaussettes

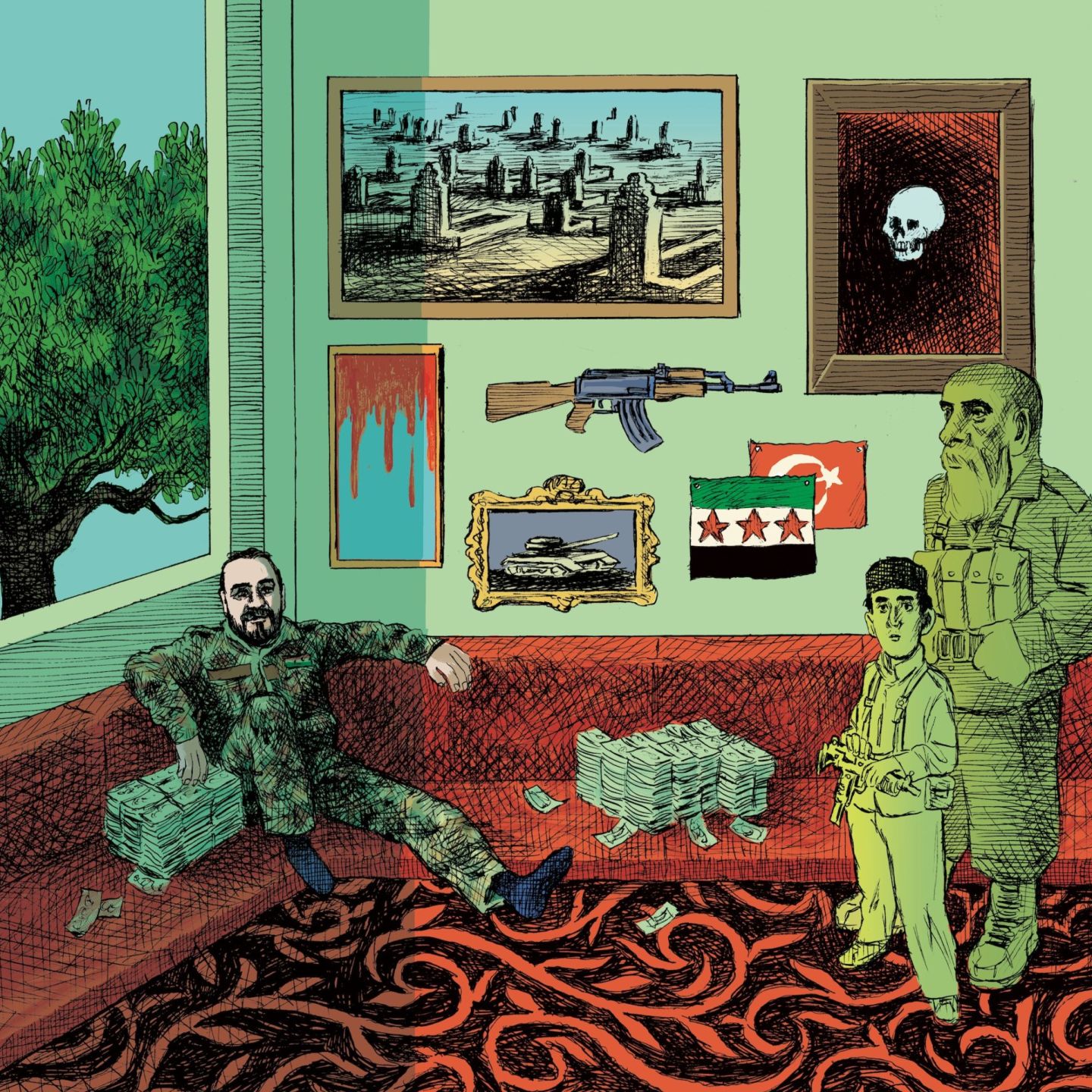

C’est à ce titre qu’il nous reçoit dans une villa anonyme à la sortie de l’agglomération. Rien ne trahit l’importance du lieu, caché au bout d’un chemin de terre, hormis les hommes lourdement armés postés à l’entrée. L’intérieur, quasi vide de tout mobilier, donne l’impression d’une maison témoin. Dans le salon où le chef reçoit en treillis camouflage et chaussettes, assis sur une banquette cramoisie, deux gardes veillent.

Le premier, un soldat au visage juvénile, arbore un pistolet-mitrailleur Uzi d’origine israélienne. « Cela fait quatre ou cinq ans qu’il travaille pour moi », précise Abou Amcha – le garçon semble à peine majeur. À ses côtés, un dénommé Dragon, colosse de deux mètres à la longue barbe blonde, écrase de sa stature son patron d’à peine un mètre soixante. Sur l’uniforme du général, un seul insigne : le nouveau drapeau syrien aux trois étoiles rouges, emblème de la révolution. Pourtant, jusqu’ici, c’était à la Turquie et à son étendard écarlate que le milicien prêtait allégeance.

Jeté en prison pour avoir manifesté contre le dictateur, Abou Amcha en sort transformé et fonde sa propre brigade.

Mohammed al-Jassem est né à la fin des années 1980 à Joussa, un village agricole à la périphérie de Hama, ville connue pour son conservatisme religieux. En 1982, la forte présence des Frères musulmans dans la cité entraîne une répression brutale de la part du régime, faisant des dizaines de milliers de morts. Lors des printemps arabes, la région redevient l’un des foyers majeurs de la contestation contre Bachar al-Assad, violemment réprimée là encore.

C’est à ce moment-là, avec la révolution de 2011, que celui qui n’est alors qu’un conducteur d’engins agricoles comme son père voit son destin basculer. Jeté en prison sept mois pour avoir manifesté contre le dictateur, il en sort transformé : il fonde sa propre brigade, combat le régime dans sa région natale, puis gagne la région d’Idlib.

Le Front al-Nosra, alors lié à Al-Qaïda avant de devenir le futur Hayat Tahrir al-Cham (HTC) d’Ahmed al-Charaa, l’en chasse en 2014, lui et les autres milices guerroyant dans la zone. Dans la campagne au nord d’Alep, il intègre l’un des innombrables groupes armés d’opposition qui prolifèrent alors. Ses hommes affrontent les forces du régime et les Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), auxquels il voue depuis une haine tenace.

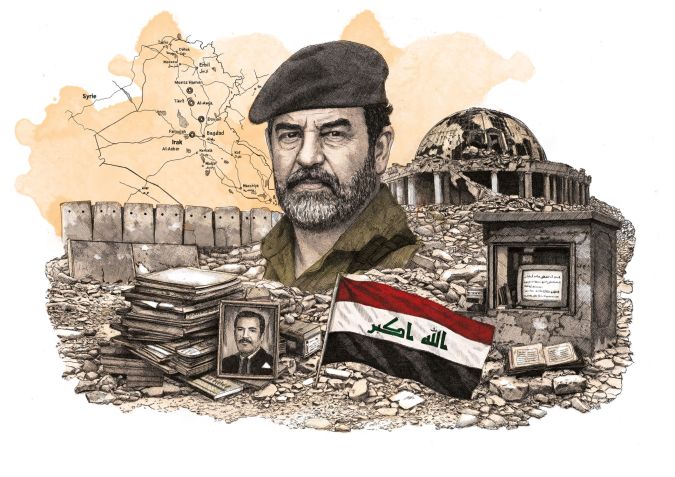

Porte-flingues d’Erdogan

La réapparition d’Abou Amcha en 2016 à la tête de la brigade Sultan Suleiman Shah marque un tournant. Le nom même de l’unité – emprunté au grand-père du fondateur de l’Empire ottoman – proclame sa fidélité à la Turquie. Ankara lui rend cette allégeance au centuple : passeport turc, armes, blindés, influence grandissante. Il se rapproche du MHP, le parti ultranationaliste allié du président Recep Tayyip Erdogan, et consolide sa position.

En 2018, il prend part, avec ses porte-flingues, à la conquête d’Afrin au sein d’un patchwork de brigades pro-turques regroupées sous le sigle quelque peu trompeur d’Armée nationale syrienne (ANS) dans le cadre d’une opération cyniquement baptisée « Rameaux d’oliviers ». Officiellement, Ankara veut chasser les combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) de la zone. Dans les faits, la Turquie prend pied en Syrie et y installe des combattants syriens d’opposition et leurs familles, provoquant l’exode massif des populations kurdes.

Le racket des oliviers

Depuis, cette occupation est à la fois militaire et économique. À Afrin, la livre turque est devenue la monnaie principale. Le drapeau rouge au croissant et à l’étoile blanche flotte sur le bâtiment du gouverneur – un Turc, naturellement, même si un Syrien devrait être nommé prochainement, promet-on. Jusqu’en juin 2025, date du début du retrait progressif d’Ankara, cette quasi-colonisation a reposé sur des seigneurs de guerre. Abou Amcha s’est imposé comme l’un des plus violents, et des plus prospères.

Le racket des oliviers rapporterait à lui seul 30 millions de dollars par an, selon l’association Syrians for Truth and Justice, sans compter l’exportation de l’huile des précieux fruits. Le tout, évidemment, avec la bénédiction turque : l’empire économique d’Abou Amcha s’étend ainsi des deux côtés de la frontière. En Turquie, son frère Fadi, alias Abou Malik, gère des bureaux de transfert d’argent, une concession automobile, une société immobilière et même un restaurant.

Ponction sur les salaires des soldats

Le business de la guerre, le bon vieux mercenariat, est tout aussi lucratif. Abou Amcha revendique 15 000 combattants sous ses ordres. Un chiffre certainement gonflé, mais en soi révélateur de ses ambitions. En comparaison, les anciennes forces du HTC, aujourd’hui colonne vertébrale de l’armée gouvernementale, comptaient entre 30 000 et 50 000 hommes à la chute d’al-Assad.

Reste qu’en Azerbaïdjan, lors du deuxième conflit du Haut-Karabagh en 2020, Abou Amcha a su déployer près d’un millier d’hommes à la demande turque. Les salaires promis – 2 000 dollars mensuels par combattant – ont été largement détournés : les recrues n’en touchaient qu’un tiers, le reste alimentant la fortune du chef. Même schéma en Libye, où il prélevait 200 dollars sur les paies de ses mercenaires syriens envoyés, là encore, par la Turquie.

Mais ce sont d’abord ses agissements en Syrie durant la guerre civile qui ont fait sa réputation, du genre sanguinaire. En août 2023, le Trésor américain le sanctionnait pour les violences et les déplacements forcés visant les populations kurdes d’Afrin, lui reprochant même nommément le viol, en 2018, de l’épouse d’un membre d’une autre brigade sous la menace d’une arme, la victime et sa famille réduites au silence sous peine de représailles.

Éteignez les caméras, tuez tous les hommes : leur sang est aussi sale que celui des porcs.

Un membre de la milice d’Abou Amcha, sur Facebook

L’Union européenne emboîtait le pas aux Américains en mai 2025. Cette fois, la brigade Sultan Suleiman Shah était visée pour sa participation « aux violences perpétrées sur la côte syrienne contre les civils et en particulier la communauté alaouite, à travers des exécutions arbitraires ». Un « nettoyage », selon les mots mêmes d’un officier d’Abou Amcha sur les réseaux sociaux, lors de la vague de massacres revanchistes ciblant la minorité pro-Assad, en mars 2025. « Éteignez les caméras, tuez tous les hommes : leur sang est aussi sale que celui des porcs », avait ainsi scandé l’un des membres de la milice dans une vidéo partagée sur Facebook. Un autre combattant s’était filmé à côté d’une dizaine de cadavres de civils, proclamant la victoire de la brigade Sultan Suleiman Shah sur « les vestiges de l’ancien régime ».

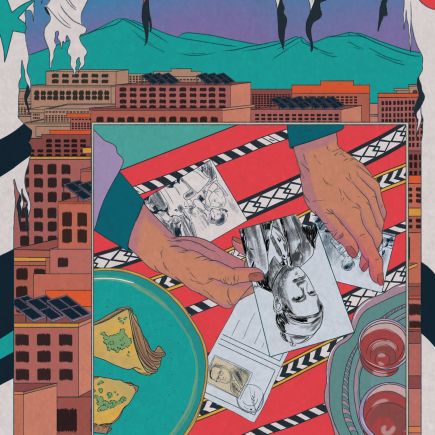

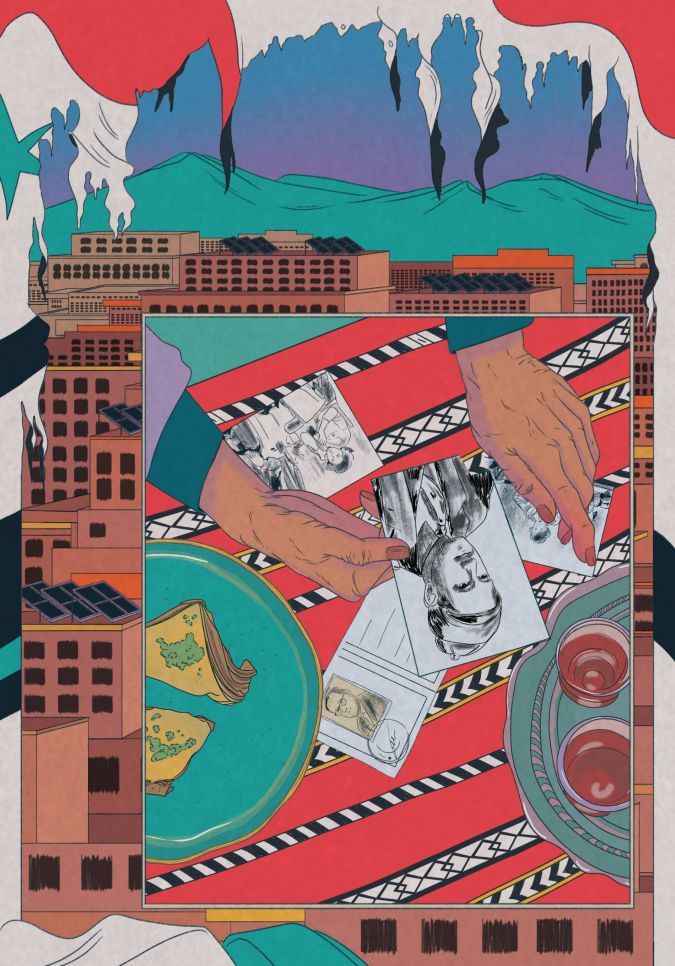

Mais ce n’est pas ce visage que veut montrer Abou Amcha lors de notre visite à Hama. Ce jour-là, son aide de camp a même préparé une présentation PowerPoint en guise de défense. À chaque question, une image vient répondre. Voilà une photo du chef dans un hôpital turc, présentée comme alibi lors des massacres sur la côte. En voici une autre, juché sur un tracteur dans les décombres du séisme de 2023, censément en train de distribuer de l’aide aux Kurdes d’Afrin. Ou encore une vidéo de manifestants scandant son nom après l’annonce des sanctions internationales. Pure mise en scène ou soutien authentique ? Le milicien ne s’embarrasse pas de telles distinctions. L’essentiel est que le rassemblement soit vu et commenté.

Costume civil fraîchement repassé

Le tout est vendu avec un sourire d’homme d’affaires au naturel déconcertant. C’est que le nouveau haut gradé aspire à la respectabilité, et veut apparaître comme le serviteur dévoué du régime, loin de son passé de soudard. Pour les rendez-vous officiels, il conserve d’ailleurs un costume civil fraîchement repassé, exhibé comme un trophée.

Une métamorphose, a minima de façade, qui ne va pas sans son lot de contradictions. Il dénonce ainsi le « retour en force » des Frères musulmans et leur conservatisme en Syrie, tout en servant Recep Tayyip Erdogan, dont le parti reste proche de l’organisation islamiste. Plus étonnant, il salue même le rôle d’Israël dans la chute d’al-Assad, semblant oublier qu’il commande une armée officiellement en guerre contre l’État hébreu. Des contorsions rhétoriques réservées à ses interlocuteurs occidentaux.

Dites-lui que nous le respectons et que nous avons dit du bien de lui.

Louis Iskaf, prêtre orthodoxe

Localement, le général soigne un autre personnage, celui d’homme du peuple et de rassembleur, par delà les divisions ethniques et religieuses. Depuis l’arrivée au pouvoir d’Ahmed al-Charaa, la minorité chrétienne se méfie des éléments radicaux du nouveau régime. L’attentat du 22 juin 2025 contre l’église Saint-Élie à Damas – qui a fait 26 morts et plus de 60 blessés – a ravivé ces craintes. Y voyant l’opportunité d’étendre son influence politique, Abou Amcha capitalise sur ces peurs, en jouant les protecteurs.

Sur les réseaux sociaux, il multiplie les apparitions avec des dignitaires chrétiens, visite ostensiblement les églises près de Hama et se pose en garant de la coexistence religieuse. Le père Louis Iskaf, prêtre de la plus importante paroisse grecque orthodoxe d’al-Suqaylabiyya, l’a rencontré à plusieurs reprises. « C’est un enfant du pays », dit-il prudemment, évoquant une « relation de bon voisinage ». Mais alors que nous prenons congé, il glisse, dans une forme d’urgence inquiète, une demande : « Si vous revoyez Abou Amcha, dites-lui que nous le respectons et que nous avons dit du bien de lui. » Une autre figure locale préfère philosopher pour éluder le sujet : « Je regrette le jour où j’ai parlé, je ne regrette jamais celui où j’ai gardé le silence. »

« Venez voir par vous-mêmes, tout se passe très bien avec la population », promet le général, proposant une visite de Cheikh al-Hadid, son bastion de la région d’Afrin, à seulement deux kilomètres de la frontière turque. À l’approche de la bourgade, les barrages se multiplient. Notre présence en ces lieux reculés surprend les miliciens au comportement presque décontracté, témoignant de leur assise sur le territoire. Avoir rencontré leur chef facilite le passage des nombreux checkpoints. Mais à l’entrée de la petite ville, apprenant que nous sommes des journalistes, un soldat monte sans prévenir dans notre voiture. Direction le poste de police militaire.

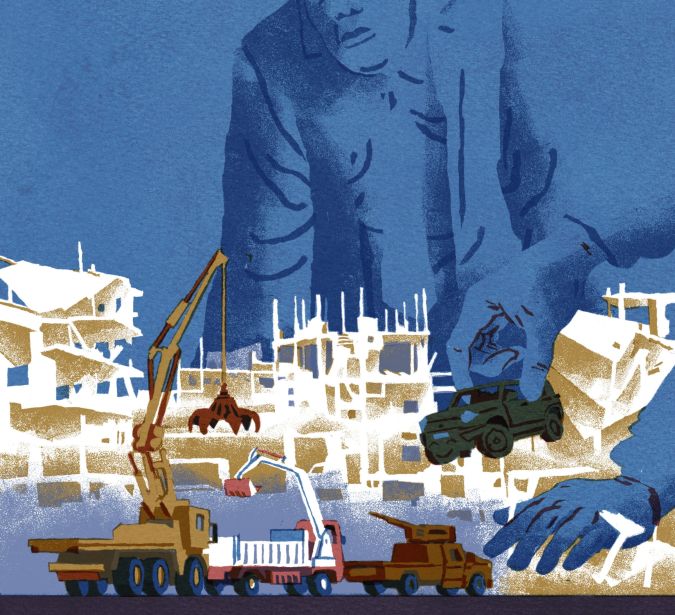

Le fossé se creuse avec al-Charaa

La mainmise du voisin turc, dont on aperçoit la frontière, saute aux yeux. Les drapeaux rouge et blanc sont omniprésents. « Les habitants n’ont aucun problème avec Abou Amcha et ses hommes », assure le chef de la police, dans un bureau saturé de symboles turcs. Dehors pourtant, les rues sont désertes, les commerces comme abandonnés.

Le quartier général de la brigade, orné du blason de Suleiman Shah, marie prétentions militaires et luxe ostentatoire, avec son faux marbre et ses lustres en cristal. Les commandants présents sont des fidèles de la première heure, majoritairement d’origine turkmène, attachés à Abou Amcha par des liens tribaux. Comme leur chef à Hama, ils arrivent en voitures blindées, précédés de gardes du corps. Tous récitent la position officielle : le nouvel allié s’appelle Ahmed al-Charaa, l’ex-rival devenu président. Un communicant en civil, seul parmi les militaires, veille au respect du message.

Pourtant, depuis les sanctions européennes, le fossé se creuse avec le chef d’État. Al-Charaa fait de son mieux pour ne pas être pris en photo aux côtés de son général, même si ce dernier continue à assister aux rendez-vous officiels. La prière de l’Aïd-el-Kébir, le 6 juin 2025, s’est déroulée sans le général à Damas. Exclusion discrète, mais éloquente. Plus grave encore : fin août, des affrontements auraient opposé la brigade Sultan Suleiman Shah aux forces de l’ordre du nouveau régime près de Cheikh al-Hadid. Ces dernières voulaient entrer dans la ville ; les hommes d’Abou Amcha les en auraient empêchées par la force.

En Syrie, juger le passé, c’est risquer de faire s’effondrer le présent.

Pour Gregory Waters, chercheur au Middle East Institute, cette défiance profonde subsiste entre toutes les composantes de la nouvelle armée syrienne : « Ils ne se font pas vraiment confiance et ils sont loin de constituer un bloc uni. » Abou Amcha et ses hommes paieraient notamment leur passé de supplétifs turcs et leur absence lors des combats décisifs contre le régime d’al-Assad. Parmi les troupes de la brigade Suleiman Shah, le discours est d’ailleurs moins formaté. Un soldat montant la garde devant la base militaire confie au détour d’une phrase : « Ça n’a pas toujours été facile avec les autres factions. On s’est pas mal battus les uns les autres, surtout avec le HTC. »

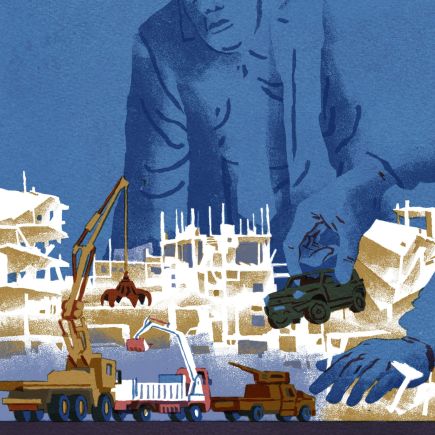

Malgré les obstacles qui s’accumulent, le chef milicien conserve son ascendant. Ses troupes sont nombreuses, et il dispose d’un arsenal sophistiqué, qu’il exhibe à l’instar de ces tanks stationnés bien en vue autour de Cheikh al-Hadid. En outre, le limoger aujourd’hui reviendrait pour Ahmed al-Charaa à reconnaître les crimes de guerre commis par ceux qui composent aujourd’hui l’ossature militaire du nouveau régime. Une vérité que les autorités de transition préfèrent occulter. Juger le passé, c’est risquer de faire s’effondrer le présent.

Un rempart face aux Kurdes

Surtout, malgré son lourd passif, les liens d’Abou Amcha avec la Turquie en font le parfait rempart contre le « séparatisme kurde » aux yeux de nombreux Syriens. Cette position sert opportunément Ankara, qui redoute l’émergence d’un territoire kurde autonome à sa frontière sud, au moment où Ahmed al-Charaa cherche une solution négociée.

Dès décembre 2024, le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, plaidait auprès d’al-Charaa à Damas pour l’intégration des factions de l’Armée nationale syrienne (ANS), ces groupes rebelles affidés à la Turquie, au sein de la véritable et embryonnaire armée syrienne. La nomination d’Abou Amcha avait suivi de peu, comme un gage de bonne volonté du nouveau président envers Erdogan. Car, même devenu général, le milicien reste avant tout un homme d’Ankara.

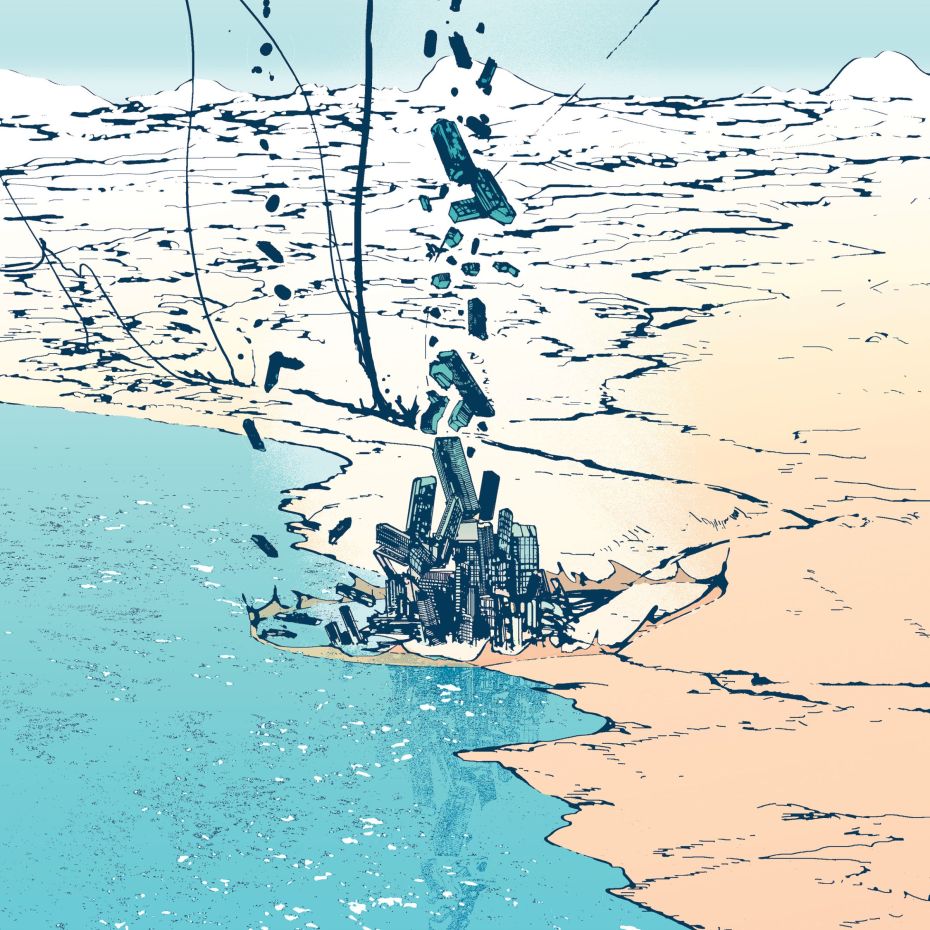

Villas grand luxe avec piscines

Pendant ce temps, dans la plaine pauvre du Ghab, coincée entre le massif du Jabal al-Ansariya et la ville de Hama, un chantier pharaonique défigure Joussa, le village natal d’Abou Amcha. « Cinq villas grand luxe de trois étages, avec piscines, salles de jeux et salles de réception », détaille le maître d’œuvre. Ici aussi, il faut montrer patte blanche : l’oncle paternel du général filtre lui-même les visiteurs.

Dans une salle de réception flambant neuve, construite à côté de la modeste maison qui vit naître le chef de guerre, il nous montre un tableau : l’écusson de Suleiman Shah y surplombe deux mains enlacées – l’une aux couleurs de la nouvelle Syrie, l’autre de la Turquie. C’est ainsi que le général bâtit son empire, un pied dans chaque camp, assis sur un tas d’or acquis dans le sang, et jouant de ses relations pour le conserver dans le temps.