De très haut, les meurtrissures d’une guerre se remarquent à peine. Sur Google Earth, Damas s’étend, pareille à une coulée grise, le long d’une montagne au drapé ocre. Mais, au milieu du paysage urbain, l’image satellite montre distinctement une grosse tache blanche. Au sud de l’« Autostrade », la quatre-voies qui file vers la frontière libanaise et, au-delà, vers Beyrouth, la zone de Bassatine a été effacée, comme par un coup de gomme. Ce n’est plus qu’un vaste terrain vague, un espace vide quadrillé par des tranchées de canalisations et le tracé de futures artères. Pas un arbre, pas un mur.

Samia* ne peut contempler son ancien faubourg que sur l’écran de son ordinateur. La jeune femme au corps frêle hésite à en parler. « Elle est terrifiée », confiera son époux. Même ici, à Chtaura, au pied du mont Liban où elle vit réfugiée depuis cinq ans. La Syrie qu’elle a fuie avec sa famille n’est distante que d’une vingtaine de kilomètres. Âgée de 29 ans, elle travaille dans une association qui vient en aide à des dizaines de milliers de Syriennes échouées comme elle, avec leurs enfants, dans la Beqaa, une longue vallée encadrée par deux lignes de crête saupoudrées de neige.

« Ne jamais rien dire contre le régime »

Elle arpente fiévreusement le foyer aux allures d’école, avec ses tableaux à chevalet et ses ribambelles de gamins, fait mine de téléphoner, disparaît dans une pièce et resurgit dans une autre. « Il faut faire très attention à ses propos, y compris au Liban, et ne jamais rien dire contre le régime des Assad », explique l’une de ses amies qui s’occupe de la bibliothèque. Toujours la peur d’une dénonciation, de représailles, même à distance. Le régime syrien ne manque pas d’alliés dans les environs, à commencer par le parti chiite Hezbollah qui, plus loin sur la route, placarde à chaque réverbère des portraits de ses martyrs et de ses imams.

La jeune femme finit par sortir de son silence en échange de la promesse de ne pas donner son nom, ni même son vrai prénom. Rien qui puisse l’identifier. À mesure qu’elle plonge dans son passé, elle se détend. Elle garde un souvenir enchanteur de son quartier aux allures de village, à l’ouest de Damas, baptisé Bassatine, les « jardins » en arabe, à cause de ses vergers et de ses figues de barbarie à la chair juteuse, vendues à la fin de l’été sur de petits lits de glace. « Mes grands-parents étaient paysans. Je suis née dans une vieille ferme en terre, avec un toit en bois, entourée de cultures. Durant mon adolescence, mon père a tout refait en béton et ajouté un étage. » Elle sourit : « C’était une vie merveilleuse. Mes oncles habitaient aux alentours. Bassatine, c’était une grande famille. »

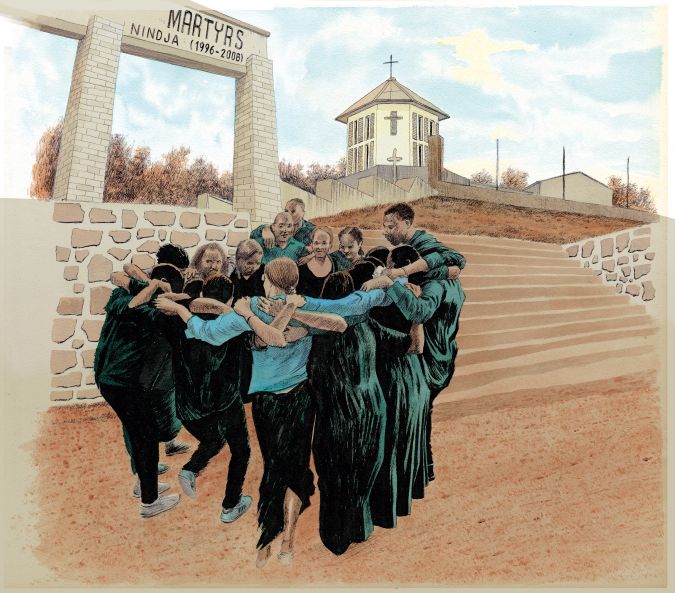

En mars 2011, en plein « printemps arabe », Bassatine se soulève, à l’instar de nombreuses banlieues populaires de la Ghouta, cette « oasis » autrefois fertile qui entoure la capitale syrienne. À cause de son emplacement stratégique, à deux pas des ministères, l’armée s’empresse d’écraser la révolte. Après un massacre – 150 morts en une journée –, le pouvoir reprend la maîtrise des lieux en août 2012. Six mois plus tard, Samia doit se cacher. Son mari craint d’être arrêté. L’un de ses frères a été tué au cours d’une manifestation, un autre, capturé à un barrage, a disparu. Le couple franchit clandestinement la frontière.

« Tout est détruit, mais pas à cause des bombardements »

Huit ans après le début du soulèvement, les combats approchent de la fin et la question du retour se pose. À eux, comme à l’ensemble des 5,6 millions de Syriens exilés dans le monde. Au Liban, où ils sont plus de 1,5 million, les pressions ne cessent de s’accroître. Interdiction de travaillerou même d’ouvrir une boutique, titres de séjours non reconduits, harcèlements policiers. En cinq ans, le mari de Samia a été interpellé à quatre reprises par la sécurité libanaise pour des broutilles, détenu parfois quelques heures, avant d’être relâché. Depuis deux mois, les Nations unies ne lui versent plus les 25 dollars d’aide mensuelle accordés aux réfugiés. Il ignore pourquoi. Regagner la Syrie ? Le couple y pense, bien sûr. Mais comment savoir si leur nom ne figure plus sur les listes des personnes recherchées ? Et surtout où aller ?

De leur maison à Damas, il ne subsiste rien. « Tout a été détruit. Mais pas à cause des bombardements », précise Samia. Aucun rapport avec la guerre sans merci livrée aux insurgés à quelques kilomètres de là, à coups d’obus et de barils d’explosif. Loin d’être un rebelle, son père, un modeste garagiste resté en Syrie, soutient jusqu’à maintenant le régime et ne cesse de pester contre les jeunes révolutionnaires. « Il passe son temps à dire que tout est de notre faute. » En juin 2014, il a reçu un avis d’expulsion. « Deux semaines après, des bulldozers aplatissaient notre immeuble. » Un processus mené par étapes jusqu’aux derniers départs en 2017. L’ensemble des 4 000 familles de Bassatineont perdu leur logement.

Grand, massif, une barbe bien taillée, une paire de Ray-Ban pendue au col de sa chemise, son époux – appelons-le Abou Ali – conserve dans son iPhone des photos des démolitions. « Ça, c’était mon école, s’écrie-t-il devant le cliché d’un bâtiment attaqué à la pelleteuse. Ils ont aussi utilisé de la dynamite. Le régime a voulu punir la population. Bassatine, c’était le dernier quartier de Damas où il n’exerçait pas un contrôle absolu. » Sur leur terrain, les autorités ont prévu d’élever « une tour », croit savoir Samia qui ajoute : « Ils ne veulent plus d’un quartier populaire. »

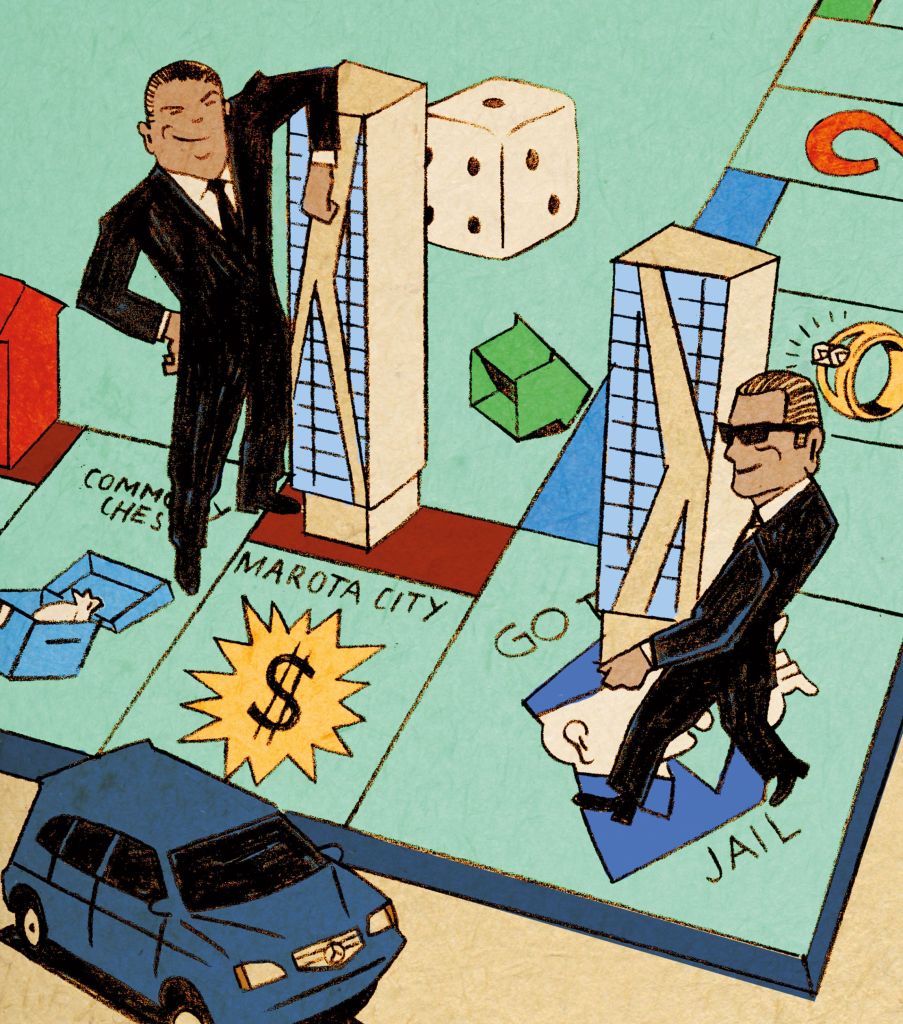

Un petit Dubaï

Ce n’est pour l’instant qu’une ville numérique, visible en ligne. Des gratte-ciel étincelants, bordés de palmiers et de pièces d’eau, une arche digne de La Défense, des immeubles en marbre avec piscine intérieure, des parkings souterrains encombrés de Mercedes dernier cri, des avenues rectilignes et vides, d’immenses centres commerciaux parcourus par des escalators, des appartements aux meubles design, avec vue sur les montagnes avoisinantes, un parvis où déambulent des hommes en costume cravate et des femmes vêtues à l’européenne. À la vitesse d’un jeu vidéo, les images de synthèse dessinent les contours d’une skyline de verre et d’acier prête à pousser à quelques kilomètres du vieux souk et des remparts.

Une musique d’hôtel et des formules ronflantes accompagnent le clip de promotion en 3D de ce petit Dubaï prévu aux portes de l’antique capitale des Omeyyades. Le film aligne une litanie de chiffres : 214 hectares, 168 tours, 12 000 unités de logement, 60 000 résidents, 4 stations essence, 28 000 mètres de pistes cyclables, 27 000 emplois permanents… Exit Bassatine et ses habitants qui réclamaient la fin de la dictature. Bienvenue à Marota City, la cité de la « nation » en syriaque, la langue préislamique. En dépit de son nom, cet ensemble résidentiel ne sera réservé qu’à une poignée de privilégiés. « Le prix moyen des appartements tournera entre 500 000 et 1 million de dollars », affirme un expert onusien.

Les chefs de milice ont accumulé des fortunes en liquide, grâce au pillage et au racket. Ils cherchent aujourd’hui des moyens de blanchir leur argent.

Joseph Daher, professeur de science politique à l’université de Lausanne

Un tel étalage de luxe surprend dans un pays en ruine qui compte 12 millions de déplacés. Marota City est le plus grand projet immobilier lancé à ce jour par Bachar el-Assad. Le raïs l’a inauguré en personne, en posant la première pierre en 2016. La cité nouvelle doit devenir la vitrine de son pouvoir retrouvé, le symbole d’une Syrie renaissante. Diligenté par la municipalité de Damas et chapeauté par une holding, la Damascus Cham Company, ce vaste plan d’aménagement est conduit par des sociétés privées à la tête desquelles se trouvent de nouveaux hommes d’affaires syriens. De parfaits inconnus, avant le soulèvement, devenus richissimes à la faveur de la guerre civile.

Des centaines d’hectares changent de main. Des terres très recherchées que les promoteurs s’emploieront à développer d’une façon ou d’une autre. Le cash ne manque pas, malgré la misère générale. « En Syrie, les chefs de milice ont accumulé des fortunes en liquide, grâce au pillage et au racket. Ils cherchent aujourd’hui des moyens de blanchir leur argent », explique Joseph Daher, qui enseigne la science politique à l’université de Lausanne.

De nombreux seigneurs de guerre achètent des stations-service et tant pis si l’essence fait défaut. D’autres ouvrent des bars. À Damas, ils étalent leur fortune dans des boîtes de nuit dont ils sont bien souvent les propriétaires. Sous les lasers du Mazzika ou du VIP Club, il n’est pas rare de voir des clients claquer 400 000 livres syriennes (800 dollars) en une soirée. D’autres enfin optent pour la pierre, une valeur sûre qui permet des gains rapides. « Elle ne meurt jamais », dit un dicton syrien.

Trois tours géantes à Marota City

Parmi ces profiteurs, un nom revient, toujours le même. Parti de rien ou presque, Samer Foz est à la tête d’un empire. Sur sa propre chaîne, Lana TV, où il apparaît régulièrement, cet homme de 45 ans, petit et trapu, aux yeux bleus, légèrement dilatés, arbore des cheveux plaqués en arrière, une barbe de trois jours, un costume italien de couleur sombre, et l’inévitable montre en or. « Quand vous amassez beaucoup d’argent, vous finissez par vous demander ce que vous pouvez faire pour votre pays », déclarait-il en août 2018 au Wall Street Journal, sa seule interview accordée à un média occidental. « Si vous n’essayez pas de le reconstruire, qui le fera ? » Sollicité par différents canaux, il n’a pas répondu à notre demande d’entretien.

Les activités de son groupe, Aman Holding, vont de la pharmacie à l’acier, en passant par l’agroalimentaire et, bien sûr, l’immobilier. En mars 2018, Samer Foz a racheté pour 115 millions de dollars à un prince saoudien le plus grand palace de Damas, le Four Seasons, fréquenté par le personnel de l’ONU et les diplomates de passage. À Marota City, il prévoit d’ériger trois tours géantes, de 50 à 70 étages, les plus hautes de la ville, ainsi que cinq ensembles résidentiels. Coût des travaux : 300 millions de dollars.

D’où provient son argent ? Interrogé sur l’origine mystérieuse de sa fortune, il explique avoir « bossé pendant quatre ans sans être confronté à la moindre concurrence » du fait du conflit et de l’exil d’une bonne partie de l’élite économique du pays.

La confiance de Bachar

Samer Foz est né en mai 1973, dans une famille sunnite, à Lattaquié, sur la Méditerranée, un bastion des Assad. Son père tient une pharmacie et milite dans les instances locales du Baath, le parti au pouvoir. Au début des années 1990, le jeune Samer suit des cours à l’université américaine de Paris, revient sans avoir décroché de diplôme et se lance dans les affaires. « Quand je l’ai connu, avant 2011, il était plus ou moins dans l’immobilier. C’était un type normal qui se débattait pour obtenir des prêts bancaires », se souvient, sous couvert de l’anonymat, l’un de ses compatriotes qui dirige plusieurs entreprises à Damas.

Jusqu’au moment où le général Dhu al-Himma Shalish le remarque. Cet oncle du président Bachar el-Assad, davantage versé dans le business que dans l’art de la guerre, le prend sous son aile et l’associe à ses manœuvres financières. Son influence décuple avec le soulèvement en mars 2011 et l’entrée en vigueur des sanctions internationales, l’année suivante. Il faut alors des hommes neufs, inconnus des chancelleries, frappés d’aucun interdit.

Est-ce un legs de sa jeunesse parisienne ? Samer Foz se flatte d’avoir d’excellents contacts en France. Cette histoire, il la raconte à tout le monde : fort de ses relations, il dit avoir négocié le dégel d’une partie des avoirs syriens bloqués à Paris, soit plusieurs centaines de millions d’euros déposés à l’Ubaf, l’Union des banques arabes et françaises. Cette opération, effectuée en 2012 sous un motif humanitaire afin de permettre au gouvernement syrien d’acheter du blé et de l’orge auprès de gros minotiers de l’Hexagone, aurait signé le début de son ascension. « C’est comme ça qu’il a acquis la confiance de Bachar », assure ce même entrepreneur qui, comme de nombreuses personnes rencontrées pour cette enquête, ne peut pas donner son nom.

Alors que les combats font rage, Samer Foz multiplie les investissements en Turquie : une usine d’eau minérale, des silos à grain, une mine d’or, un hôtel cinq étoiles…

Dans le même temps, alors que les combats font rage dans son pays, Samer Foz multiplie les investissements en Turquie : une usine d’eau minérale à Erzurum, des silos à grain à Iskenderun, une mine d’or au sud d’Ankara, un hôtel cinq étoiles sur la côte… Encore une fois, avec quels capitaux ? Les siens ou ceux de ses protecteurs ? Il obtient au passage la nationalité turque et une soudaine notoriété dont il se serait volontiers dispensé.

Sur les images de la seconde chaîne publique turque, TRT Haber, datant de décembre 2013, on le reconnaît aisément, avec son blouson noir et sa barbe de trois jours. La tête basse, encadré par deux gardes en uniforme, il descend menotté les marches de la sûreté d’Istanbul, suivi par ses complices présumés. Le voilà impliqué dans l’assassinat de Ramzi Matta, un businessman égypto-ukrainien, dont le corps a été retrouvé quatre mois plus tôt, à moitié mangé par les chiens, sur une colline rocailleuse dominant la mer de Marmara.

Les caméras de vidéosurveillance permettent vite aux enquêteurs de reconstituer les déplacements de la victime, depuis son arrivée à l’aéroport Atatürk, le 14 juin 2013, jusqu’à sa disparition le lendemain, dans une usine désaffectée de Bagcilar, un faubourg situé sur la rive européenne. La police identifie ceux qui l’accompagnent et arrête onze personnes, dont Samer Foz. Il est accusé d’être le commanditaire d’un crime dicté par la vengeance. Ramzi Matta lui avait soutiré 14 millions de dollars contre une cargaison de céréales qu’il ne lui a jamais livrée. Foz reconnaît son différend avec le négociant égyptien, mais affirme tout ignorer du meurtre. La justice turque le condamne à quatre ans et deux mois de prison, puis le libère en mai 2014, contre le paiement d’une caution de 3 millions de dollars.

Une faible dépense au regard du magot qu’il s’apprête à amasser. Depuis 2014, l’État islamique contrôle la plupart des champs de pétrole du nord-est de la Syrie. Le régime a un besoin vital en fuel et en carburant, mais ne peut négocier directement avec les djihadistes. Il préfère passer par des intermédiaires. Comme Samer Foz, et son partenaire de l’époque, Houssam Katerji, un député, issu d’une grande tribu de Raqqa. Le premier apporte les fonds, le second fournit les camions-citernes. Ils paient le baril de brut entre 8 et 10 dollars et le revendent trois fois plus cher à la raffinerie de Homs. Un industriel du secteur estime entre 500 000 et 1 milliard de dollars les profits réalisés chaque année par ce commerce illégal. Une somme, selon lui, partagée entre les deux hommes et les Assad.

Avec ce pactole, Samer Foz participe à l’effort de guerre en finançant des milices, comme les très redoutés Aigles du désert, qui l’aident à sécuriser ses convois. Les autorités lui permettent en retour de racheter pour une bouchée de pain des biens qu’elles menacent de confisquer à de grands patrons en disgrâce. L’ancien président de la chambre d’industrie, Imad Ghreiwati, concessionnaire de Kia, Land Rover, Ford et LG, a dû ainsi lui céder l’ensemble de ses actifs, après avoir fui à Dubaï.

Pourquoi rentrer ?

Des affairistes d’un côté, des sans-logis de l’autre. Samer Foz et les réfugiés de la Ghouta racontent la même histoire, celle d’une reconstruction de la Syrie menée contre une partie de son peuple, d’une guerre poursuivie par d’autres moyens, à coup d’études de marché, de plans d’occupation des solset d’expropriations. Car Bassatine n’est pas un cas isolé. Plusieurs faubourgs de Damas sont menacés par des opérations immobilières analogues. Tous ont en commun d’avoir été des foyers du soulèvement.

Une pluie torrentielle balaie l’autoroute qui dévale la montagne en direction de la Beqaa, au Liban. À mi-pente, le ciel se dégage et, en bas dans la vallée, apparaissent les premiers cubes blancs, pareils à des morceaux de sucre. Les tentes carrées, fournies par l’ONU, aux toits lestés par des pneus usagés afin de résister aux vents, sont parfois recouvertes de bâches publicitaires, réputées plus solides, des réclames aux couleurs criardes, vestiges d’une société de consommation inaccessible à ses occupants. Il s’agit plutôt de bivouacs, d’abris de fortune, dispersés à travers la campagne, nichés à la lisière des villages, au milieu des champs ou entre deux immeubles inachevés, hérissés de fers à béton. Les Libanais prohibent toute installation en dur, tout ce qui pourrait rappeler les camps palestiniens qu’ils tiennent pour responsables de leur propre guerre civile, quarante-quatre ans plus tôt.

À cinq kilomètres de Chtaura, dans la bourgade d’Al-Marj, le campement se trouve en retrait de la route, au-delà d’un ruisseau asséché, transformé en décharge. Entouré d’un grillage, il est formé d’une soixantaine de caravanes, don d’un mécène saoudien. Ici, comme ailleurs, interdit d’entrer sans permis. Un bout de papier réclamé en vain à la municipalité, puis au siège local des renseignements militaires, et obtenu enfin au ministère de la Défense, à Beyrouth. Le responsable du camp à la barbe poivre et sel scrute avec inquiétude mon autorisation et l’envoie par SMS à un officier, le même qui trois jours plus tôt avait refusé de me la délivrer. Malgré le froid, il marche pieds nus sur des tongs fatiguées et flotte dans ses vêtements. Interrogé sur son âge, il grimace : « J’ai 47 ans, mais on a tous vieilli prématurément. »

Abou Ammar tient une minuscule supérette réservée aux réfugiés, près de la grille d’entrée. Il cède sa chaise en plastique, s’assoit sur une bouteille de gaz, et, tout en parlant, vend ses conserves à une clientèle composée d’enfants. Cet ancien ouvrier en bâtiment vient de Daraya, la banlieue voisine de Bassatine, à 7 kilomètres au sud de Damas, « comme les trois quarts des gens qui sont ici », dit-il. Un bastion d’une révolte au départ pacifique, célèbre pour ses partisans de la non-violence, de jeunes protestataires qui défiaient les soldats avec des roses, un mouvement très vite noyé dans le sang. La ville a ensuite été encerclée et bombardée durant quatre ans, jusqu’à l’évacuation de ses derniers habitants. Abou Ammar s’est sauvé avant le début du siège, en août 2012.

Il a deux fils de 20 et 22 ans. « Si nous rentrons, ils seront enrôlés de force dans l’armée. C’est pour eux que j’ai décidé de partir. » Pourquoi regagnerait-il son pays ? En Syrie, il ne lui reste que des tombes. Abou Ammar déplore vingt-cinq morts dans sa seule famille. « Sans compter ceux qui ont disparu. » Soit « sept ou huit personnes », compte-t-il. Sa petite maison n’existe plus. « Elle a été pulvérisée par un missile. » Son jardin, planté d’arbres fruitiers, ses carrés de menthe et de persil qu’il vendait le vendredi sur les marchés gisent sous un tas de gravats.

Le régime prétend vouloir le retour des réfugiés. Mais où sont-ils supposés vivre ? Les édifices encore debout, les soldats les font sauter, les uns après les autres.

Abou Ammar, commerçant

Depuis sa chute, « Daraya est fermée ». Des checkpoints disposés tout autour en interdisent l’accès. « Le régime prétend vouloir le retour des réfugiés. Mais où sont-ils supposés vivre ? » Dans la ville fantôme, l’armée poursuit son œuvre de destruction. « Les édifices encore debout, les soldats les font sauter, les uns après les autres. » Pourquoi ? « Mais parce que nous sommes des terroristes ! s’écrie-t-il, en souriant. Des régions entières sont devenues des déserts. » Il y a quelques mois, d’anciens riverains ont pu, pour la première fois, lui envoyer des photos du quartier.

Le 25 août 2018, la population a été autorisée, exceptionnellement, à entrer dans Daraya, l’espace de quelques heures, le temps de voter à des élections locales aux résultats connus d’avance. Un exercice de propagande destiné à prouver le retour du pays à la normale. Sur Internet, les médias officiels montrent une foule en liesse, agitant le drapeau tricolore syrien. Ils n’ont pas filmé, en revanche, tous ceux qui, une fois leur empreinte digitale apposée en bas du bulletin, erraient ce jour-là, au milieu des ruines, à la recherche de leurs anciens logements.

« C’était incroyable. Les gens n’arrivaient même pas à retrouver leur rue », raconte Zouhour. Des yeux clairs, un voile noir qui lui masque le menton, cette femme, rencontrée au centre de Chtaura, a été alertée par une amie qu’elle ne possédait plus que des décombres, elle aussi. Âgée de 45 ans, cette ancienne enseignante d’arabe est partie de Daraya le 12 novembre 2012, trois mois après le décès de son fils aîné, un étudiant en mathématique tué lors d’un rassemblement. Un drame dont elle préfère « ne pas parler » par« peur pour les deux enfants qui [lui] restent ».

Zouhour a tout perdu. « On a laissé nos titres de propriété là-bas. On pensait revenir deux jours plus tard. » Même si elle les avait conservés, elle ne pourrait pas les utiliser car, depuis, elle a divorcé. Quand, par hasard, ces réfugiées syriennes détiennent des actes juridiques, ils sont établis au nom du mari souvent mort ou disparu. De toute façon, leurs biens ne figurent généralement pas au cadastre et ne sont pas reconnus par les autorités. Avant-guerre, près de la moitié des habitants de Damas et de ses environs logeaient dans des zones déclarées inconstructibles.

Rêve futuriste

D’où l’émoi suscité par les offensives immobilières du régime. Cette fois, la cible est Daraya la rebelle, Daraya la ville martyre. Encore un rêve futuriste sorti des cartons d’un émirat du Golfe. Encore un joli nom syriaque et une arabesque en guise de logo. Quatre fois plus grande que Marota, Basilia City s’étendra sur 880 hectares et englobera également les banlieues limitrophes d’Al-Qadam et de Hajar al-Aswad, ainsi qu’une partie du camp palestinien de Yarmouk, autre théâtre d’affrontements acharnés.

Ces deux mégaprojets s’appuient sur un ordre signé de la main de Bachar el-Assad, datant du 20 septembre 2012. Le décret 66 autorise les gouvernorats à raser ces zones (désignées sous les numéros 101 et 102) déclarées « en infraction collective », parce que bâties sans permis, à poser de nouvelles infrastructures, définir un plan d’occupation des sols et trouver des promoteurs. Les propriétaires peuvent être dédommagés ou entreprendre eux-mêmes les travaux, à condition d’enregistrer leurs titres dans les trente jours. Un délai impossible à respecter dans un pays en guerre, surtout quand les ayants droit sont morts, détenus, en fuite, ou simplement déclarés « terroristes », donc privés de l’ensemble de leurs droits.

Les compensations évoquées par les autorités sont ridicules. Distribuées sous forme de parts dans les futurs complexes résidentiels ou versées en livre syrienne, une monnaie qui ne vaut plus rien, elles atteignent tout au plus l’équivalent de quelques milliers d’euros et ne permettent pas de racheter un appartement où que ce soit à Damas, une ville encaissée, surpeuplée avec l’afflux des déplacés, déjà inabordable avant le conflit. Aucune des personnes interrogées pour cet article n’a pour l’instant touché la moindre indemnité.

Effacer les champs de morts

Le gouvernement de Bachar el-Assad prétend lutter contre l’habitat illégal, un phénomène devenu massif au cours des dernières décennies, sous la pression de l’exode rural et de la spéculation immobilière. Officiellement, il s’agit de mettre fin aux bidonvilles, aux îlots de misère, qui enserrent la capitale. « Les citoyens auront accès à des logements neufs, vendus au juste prix et dotés de tous les services […], au lieu de vivre dans des bâtiments construits sans autorisation, et qui ne répondent pas aux exigences de base », promettait le directeur administratif du projet Basilia City, dans un communiqué publié en décembre 2017. À l’époque, il affirmait contre toute évidence avoir relogé 90 % des personnes déclarées éligibles.

« Comme par hasard, ses projets ne frappent que les populations qui se sont opposées à lui, remarque l’économiste syrien Jihad Yazigi, aujourd’hui en exil à Paris. Les quartiers informels peuplés d’alaouites [la communauté dont sont issus les Assad, ndlr] sont également nombreux autour de Damas. Aucun n’est touché. » Comme la colline de Mezzeh 86, un entassement de béton situé au-dessus de Bassatine, où vivent des vétérans des brigades de défense de Rifaat el-Assad, un autre oncle de Bachar, ou encore, plus au nord, la cité d’Al-A’rine, habitée par des membres de la garde présidentielle et leurs familles. Des banlieues transformées en places fortes durant la guerre et en base de recrutement pour les shabiha, les milices du régime. « Sans elles, Damas serait tombée depuis longtemps entre les mains des rebelles », explique un homme d’affaires syrien rencontré à Beyrouth.

Comment viabiliser des champs de morts ? Effacer jusque dans les mémoires des années de carnage ? Le long du périphérique sud qui marquait autrefois la ligne de front, des travaux sont en cours pour élargir les bas-côtés et créer un no man’s land de 300 mètres de large. Ailleurs, ce sont des immeubles que des soldats dynamitent. Partout, dans la Ghouta, des colonnes de pelleteuses viennent parachever la victoire militaire acquise sur le terrain. Les organisations de défense des droits de l’homme, comme Amnesty International, accusent le pouvoir syrien de chercher, sous couvert de développement urbain, à détruire les preuves de ses crimes et à rendre impossible tout retour des réfugiés. « Le régime utilise cet outil pour changer la ville et procéder à un nettoyage social et politique », résume le journaliste syrien Mazen Ezzi, correspondant à Paris du site d’information Al-Modon, qui suit depuis le début cette bataille foncière.

À Chtaura, comme dans d’autres villes du Liban, la Sûreté générale a ouvert un bureau chargé de coordonner les « retours volontaires ». Un euphémisme qui cache une politique d’expulsions.

En Syrie, Wi’am, 33 ans, exerçait de hautes fonctions au ministère de la Santé. Fin 2012, elle a émigré au Liban avec sa famille. « Ma mère veut à tout prix rentrer à Daraya, soupire-t-elle. Elle se dit prête à dormir sous une tente s’il le faut. Mais on ne la laissera pas faire. » Wi’am est désemparée. Elle vient de recevoir un avis de reconduite à la frontière. « La Sécurité libanaise a découvert que je travaillais pour une ONG, ce qui est illégal, et m’a donné un mois pour quitter le territoire. Où vais-je aller ? Je ne peux pas revenir dans mon pays. »

À Chtaura, comme dans d’autres villes du Liban, la Sûreté générale a ouvert un bureau chargé de coordonner les « retours volontaires ». Un euphémisme qui cache une politique d’expulsions plus ou moins forcées. Les policiers vérifient auprès de leurs homologues syriens que les candidats ne sont pas fichés et organisent ensuite leur rapatriement à grand renfort de publicité dans des autobus verts affrétés par Damas. Les départs se font au compte-gouttes. Quelques milliers par an, pas davantage. « Ceux qui partent sont les plus pauvres. Car ils n’ont rien à perdre », dit Wi’am. Les autres se méfient. Ils craignent d’être arrêtés dès qu’ils auront passé la frontière. « Quand on voit que tu viens de Daraya, on te prend et tu disparais. »

Bachar el-Assad ne souhaite pas voir rappliquer une population qu’il juge suspecte et dont l’arrivée ne ferait qu’aggraver une situation humanitaire déjà catastrophique. « Mais, politiquement, il a intérêt à permettre le retour de certains réfugiés pour dire que la guerre est finie », estime un opposant qui a trouvé asile à Paris. Depuis quelques mois, le dictateur syrien envoie donc des émissaires à l’étranger pour tenter de convaincre des personnalités en exil de revenir.

L’argent, le nerf de la paix

Au cœur de Londres, le quartier de Mayfair déploie ses chemises à rayures et ses costumes taillés sur mesure en devanture. Entre deux enseignes en lettres d’or, des échafaudages masquent un bel immeuble en pierres de taille. Dans le hall, où trône encore un sapin de Noël, le portier consulte son registre et se lève pour appeler l’ascenseur. Au dernier étage, un autre huissier sert de guide à travers une sorte de salle de marché. Le maître des lieux est séparé de ses jeunes employés rivés à leurs écrans par une baie vitrée. Il occupe un bureau ovale orné de trophées, de diplômes et autres distinctions honorifiques. Tout en faisant les cent pas, il discute au téléphone d’une affaire juridique visiblement compliquée. « Mish maoul ! » (« ce n’est pas possible ! »), lâche-t-il en arabe, avant de raccrocher.

Il compte parmi les Syriens les plus riches du monde et ne souhaite pas, lui non plus, que son identité soit divulguée. Détenteur de la nationalité britannique, il dirige une importante multinationale. Cela fait des années qu’il ne revient plus dans son pays natal, mais continue d’y mener des actions caritatives. Il finance plusieurs organisations qui viennent en aide aux réfugiés, ainsi que des initiatives citoyennes et pacifiques. Un crime, pour le régime. « Cela me vaut d’être inscrit sur la liste de ceux qui soutiennent le terrorisme. En théorie, ils peuvent saisir l’ensemble de mes biens, mais ils ne l’ont pas fait et, de toutes les façons, je ne possède presque plus rien, là-bas. »

En novembre, il a été contacté à deux reprises par un mystérieux envoyé de Damas. Son nom ? Samer Foz, l’émissaire officieux, le bâtisseur de Marota City. « Il se trouvait de passage à Londres et a demandé à me rencontrer, via un tiers. Il m’a fait dire que tout cela était un malentendu. Il prétendait vouloir lui aussi réformer le pays, mais trouvait plus efficace d’agir de l’intérieur. Il désirait discuter avec moi des moyens de faire avancer les choses. J’ai refusé. »

Les nouveaux entrepreneurs syriens entretiennent tous des liens étroits avec les Assad. Samer Foz ne serait qu’une façade.

D’autres industriels, marchands ou financiers syriens ont ainsi été approchés au cours des derniers mois, par Samer Foz notamment. Ils sont nombreux à avoir émigré, par défiance envers leurs dirigeants ou du fait de l’insécurité, à cause des menaces d’enlèvement et du racket. Ils vivent avec leur famille, à Dubaï, Londres, ou Beyrouth, font parfois de brèves incursions à Damas, mais n’envisagent pas une réinstallation définitive. Le pouvoir baathiste recherche leur appui et, plus encore, leur argent, le nerf de la paix à venir.

« Mais les gens comme moi qui, avant la guerre, formaient la classe d’affaires, ne reviendront pas, prévient le millionnaire de Mayfair. Il ne faudra pas compter sur nous pour rebâtir le pays. Quiconque a de la fortune et ne témoigne pas d’une loyauté aveugle envers Bachar el-Assad et son régime est considéré comme une menace pour la sécurité nationale. »

Les nouveaux entrepreneurs syriens entretiennent tous des liens étroits avec les Assad. Samer Foz ne serait qu’une façade. « La puissance qu’il a acquise le prouve, affirme un expert onusien. Il sert de prête-nom au président. Il ne pourrait pas décrocher de tels contrats s’il ne l’avait pas derrière lui. »

Pendant longtemps, c’était Rami Makhlouf, le cousin et ami d’enfance de Bachar, qui gérait les affaires du clan. Il régnait sur des pans entiers de l’économie nationale, depuis la téléphonie mobile jusqu’aux cigarettes, en passant par le tourisme, la vente de Mercedes ou les duty free shops. Mais depuis 2012, il figure sur la liste noire de l’Union européenne et des États-Unis, comme la plupart des hommes forts du régime. Ses avoirs en Occident sont gelés. Déclaré indésirable, il ne peut pas circuler, ni commercer librement.

Jusqu’à récemment, Samer Foz bénéficiait d’une incroyable liberté de mouvement. Un jour à Paris, un autre à Oslo ou Berlin. « Comment fait-il pour être tout le temps fourré dans l’espace Schengen ? », s’interrogeait, à l’automne dernier, une diplomate européenne. Elle était assise dans un vieux restaurant beyrouthin, aux murs couverts de miroirs violacés, où résonnait le glouglou des narguilés. « Qui lui délivre ses visas ? poursuivait-elle, avec une pointe de colère. Et avec quels papiers se déplace-t-il ? » Foz possède une société, El-Aman For Jets, enregistrée à Saint-Christophe, dans les îles Vierges britanniques. Son nom apparaît dans les Panama Papers, ce scandale sur des compagnies offshore révélé par un consortium de journalistes en 2016. Détiendrait-il un passeport de ce petit paradis fiscal ?

Une normalisation en trompe-l’œil

Jusqu’à la fin 2018, il voyage partout et se montre de moins en moins discret, comme s’il avait soif de reconnaissance. Quand il décide de visiter les bureaux de sa filiale à Beyrouth, il débarque en convoi, à l’instar d’un chef d’État, flanqué d’une vingtaine de gardes du corps.

Les dirigeants libanais, appâtés par les profits qu’ils espèrent tirer de la reconstruction de la Syrie, le reçoivent à bras ouverts. L’an dernier, le président Michel Aoun a failli lui accorder la nationalité libanaise, ainsi qu’à 374 autres personnalités étrangères. Devant le tollé suscité par son décret de naturalisation, le chef de l’État a dû revoir sa liste. Sur ordre exprès de Bachar el-Assad, Samer Foz a finalement décliné l’offre.

L’homme incarne une normalisation en trompe-l’œil. Il se veut la figure emblématique d’une Syrie débarrassée de ses décombres et de ses populations rebelles. En août 2018, Foz comptait parmi les principaux organisateurs de la foire commerciale de Damas, censée accueillir des entreprises du monde entier. « À part des exposants russes et iraniens, il n’y avait pas foule », reconnaît l’un des participants, chef concepteur dans un gros cabinet libanais d’architecture. Il a fixé rendez-vous à Badaro, un quartier de Beyrouth plutôt branché. Comme ses concurrents, il lorgne les mégaprojets du gouvernement syrien. « Marota City représente enfin une chance de réaliser un grand centre d’affaires, se félicite-t-il. Ici, tous les bureaux d’études sont très excités. » Il se rend régulièrement sur place. « Cela fait un an que l’on fait des offres. On planifie, on réfléchit au design, mais rien ne se passe ! On sent qu’il n’y a pas d’argent. » Et puis, comment bâtir sans matériaux, ni ouvrier qualifié ? Le dernier obstacle est juridique : « Nos chantiers ne seraient pas couverts. Les compagnies d’assurances refusent de garantir des pays sous sanction. »

La dernière mesure de l’Union européenne devrait calmer encore un peu plus ses ardeurs. Au moment où nous imprimons cette enquête, les vingt-sept États membres viennent de décider, à l’initiative de la France, de rajouter Samer Foz à leur liste noire. Sa société, Aman Group, l’un de ses principaux actionnaires, Khaldoun al-Zoubi, et son ancien partenaire, Houssam Katerji, se retrouvent également mis à l’index, ainsi que huit autres hommes d’affaires « éminents [qui] réalisent des bénéfices importants du fait de leur lien avec le régime ». Tous ou presque font partie des principaux promoteurs de Marota City. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, les accuse de participer à un projet d’« expropriation des terres appartenant aux personnes déplacées » et de les empêcher ainsi « de regagner leur foyer ».

Une politique assumée par Bachar el-Assad. « Nous avons perdu les meilleurs de nos jeunes et […] beaucoup d’argent, déplorait-il de sa voix monocorde, dans un discours en août 2017. Mais en retour, nous avons gagné une société plus saine et plus harmonieuse. »