Lorsqu’elle était enfant, Stéphanie Ruphy observait le ciel depuis son village de Haute-Savoie, dégagé de toute pollution lumineuse. Ses parents avaient acheté un petit télescope et lui avaient offert un abonnement à Ciel & Espace. Avec ses bons résultats scolaires, sa route semblait toute tracée : classe préparatoire scientifique, diplôme d’ingénieur puis doctorat d’astrophysique. Sauf qu’au bout du compte, c’est la philosophie qui l’a conquise. La philosophie des sciences, tout de même : la jeune Stéphanie Ruphy s’est mise à observer et décortiquer les us et coutumes de ses collègues chercheurs.

Mais le ciel l’a rattrapée. Vingt ans plus tard, elle renoue avec sa passion première, en prenant la direction scientifique d’une nouvelle chaire de recherche de l’École normale supérieure (ENS) dédiée à l’espace. Les doctorants, en poste depuis septembre 2024 et issus de diverses disciplines, travaillent autour de trois axes : analyser l’évolution des usages et représentations de l’espace, réfléchir aux manières d’en faire « un bien commun » de l’humanité, et en proposer des usages durables.

Stéphanie Ruphy découvre que ce monde a bien changé. Au lieu d’étoiles, ce sont des centaines de points lumineux artificiels qui décorent désormais la nuit. Comme autant d’yeux célestes qui lui font prendre conscience d’un étrange basculement : ce ne sont plus les humains qui observent les cieux, mais les cieux qui nous observent. Notre proche banlieue s’est transformée en un Far West investi par un nombre toujours croissant d’acteurs privés, aux activités économiques plus que scientifiques. Ce qui rend d’autant plus urgent de travailler à rendre l’espace plus proche.

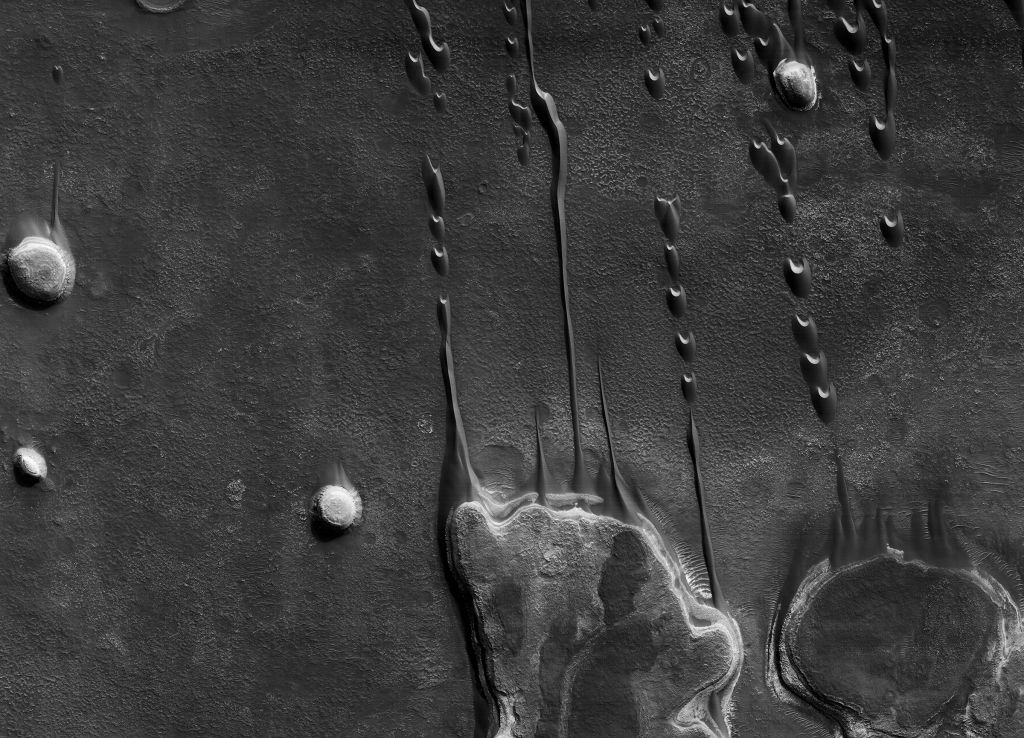

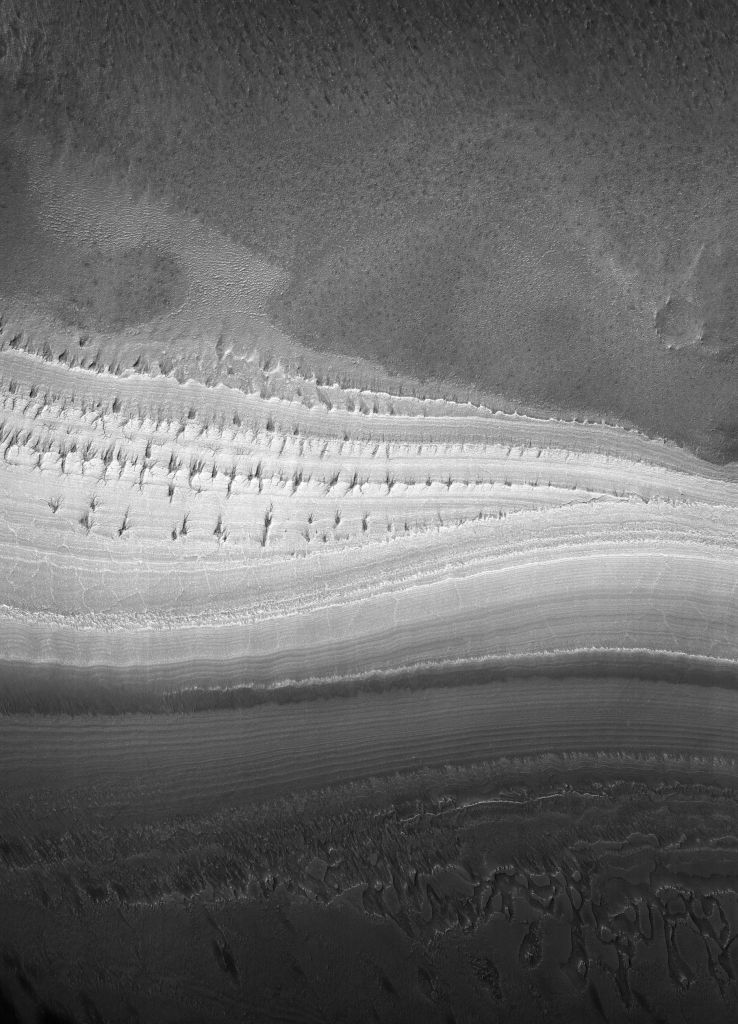

Extrait de Alfred S. McEwen, Francis Rocard, Xavier Barral, “Mars, une exploration photographique” (Atelier EXB, exb.fr) © NASA/JPL/The University of Arizona/Atelier EXB

Vous vous retrouvez aujourd’hui dans le bureau qu’occupait Louis Pasteur lorsqu’il était à l’ENS. Est-ce une source d’inspiration pour vous ?

Pasteur incarne la figure du chercheur soucieux de l’impact de ses travaux, de leur utilité sociale. C’est le cas de ses recherches ayant conduit au vaccin contre la rage ou à l’amélioration des processus de fermentation. Pour autant, cela ne l’a pas empêché de faire des découvertes majeures en recherche fondamentale, en microbiologie notamment. Il s’est, par exemple, intéressé à la fermentation alcoolique dans les nombreuses distilleries de la région de Lille, où il avait été nommé au début de sa carrière. Il a démontré que les processus de fermentation, et plus tard les maladies contagieuses, résultent de l’action de micro-organismes vivants. Et que ces micro-organismes se trouvent partout. Cela a révolutionné non seulement la médecine mais aussi la conservation des aliments grâce à sa technique de la pasteurisation, qui porte son nom.

Cette « science fondamentale inspirée par l’usage » – je reprends ici l’expression de Donald Stokes dans son ouvrage Pasteur’s Quadrant – permet de dépasser cette séparation trop souvent faite entre la phase de production des connaissances et les usages qui en sont tirés. Je me reconnais bien dans cette idée que les chercheurs ne sont pas là uniquement pour remplir des réservoirs de connaissances : il faut se poser d’emblée la question des besoins de la société et des usages des savoirs.

En prenant la direction scientifique de cette chaire, vous renouez avec l’espace, que vous aviez quitté pour la philosophie des sciences. Pourquoi un tel retour aux étoiles, vingt ans après ?

Avec le recul, je me rends compte que mon parcours a été, du moins à ses débuts, typique de la bonne élève, orientée par ses professeurs vers une classe préparatoire scientifique. C’est ainsi que j’ai intégré une école d’ingénieurs à Toulouse et que j’ai découvert le monde de l’aéronautique. J’ai même passé mon brevet de pilote. Mais quelque chose me manquait, alors j’ai commencé en parallèle une formation de philosophie. J’ai poursuivi dans ces deux filières, jusqu’à un doctorat d’astrophysique, à l’Observatoire de Paris, et un master de philosophie, à l’université de Nanterre.

Après deux années de pause durant lesquelles j’ai testé le journalisme scientifique, j’ai postulé pour un contrat de thèse en philosophie à Columbia, aux États-Unis, sans me rendre compte du niveau de sélectivité de cette université. Heureusement d’ailleurs, sinon je me serais autocensurée. Mon double cursus les intéressait. J’ai étudié cinq années à New York. En philosophie des sciences, je me suis d’abord penchée sur la pluralité des pratiques scientifiques, puis sur des questions plus politiques, comme celle des rapports entre science et démocratie. Prendre la direction scientifique de cette chaire à l’ENS me permet de déployer ces problématiques sur un nouveau territoire, l’espace, et de renouer avec mes amours de jeunesse.

Entre-temps, on peut dire que le territoire spatial a bien changé…

Oui ! Durant ma thèse d’astrophysique, j’envisageais l’espace comme un territoire très lointain. Aujourd’hui, avec l’émergence du tourisme spatial, ce n’est plus si extraordinaire d’y aller. Mais surtout, nous sommes devenus extrêmement dépendants de ce qu’il se passe là-haut. Nous ne mesurons pas à quel point l’espace fait partie de notre quotidien. Désormais, je vois l’espace extra-atmosphérique comme une sorte de continuum entre la surface de la Terre et le reste de l’univers.

Extrait de Alfred S. McEwen, Francis Rocard, Xavier Barral, “Mars, une exploration photographique” (Atelier EXB, exb.fr) © NASA/JPL/The University of Arizona/Atelier EXB

À quel point sommes-nous aujourd’hui devenus dépendants de l’espace ?

Les satellites sont désormais indispensables dans notre quotidien, que ce soit pour nos communications, la géolocalisation, la météo, l’organisation du transport aérien ou la synchronisation de nos données. Sans ces technologies, nous serions perdus. Lors du lancement du volet spatial du plan d’investissement « France 2030 », il a été calculé qu’un Européen utilisait chaque jour une cinquantaine de satellites pour ses activités quotidiennes.

Les technologies spatiales sont également de plus en plus utilisées par les chercheurs. Un nombre croissant de programmes dépendent d’observations par satellite : par exemple, pour mesurer des phénomènes tels que la montée du niveau des océans, la déforestation, la transformation des sols ou de la biodiversité. L’Agence spatiale européenne (ESA) et son homologue japonais, Jaxa, viennent ainsi de lancer un satellite, EarthCARE, qui devrait permettre de mieux comprendre comment les nuages influencent le réchauffement climatique.

Enfin, l’espace est également devenu un lieu stratégique pour la surveillance et les opérations militaires. Avec des dépendances à certains acteurs privés, qui soulèvent des questions urgentes de bonne gouvernance.

On l’a vu en 2022 lorsqu’Elon Musk a proposé à l’Ukraine d’accéder à sa constellation Starlink à la suite du piratage de satellites par la Russie. Huit mois plus tard, durant une attaque de drones sous-marins, le milliardaire a décidé de couper subitement le signal – pour éviter l’escalade de violence, expliquera-t-il. Résultat : les drones ont manqué leurs cibles. Ceux qui investissent dans les technologies spatiales vont-ils devenir les véritables maîtres du monde ?

Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, des acteurs comme Elon Musk rebattent sacrément les cartes en faisant irruption sur une scène autrefois réservée à une poignée d’agences spatiales publiques – la Nasa aux États-Unis, l’ESA en Europe, Roscosmos en Russie, Jaxa au Japon… – qui s’appuyaient sur quelques grands groupes industriels comme Boeing, Airbus, Thales Alenia Space, ArianeGroup ou Dassault. Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises accèdent, elles aussi, au domaine spatial, en collaborant parfois avec les agences traditionnelles ou avec certains pays. Au-delà de SpaceX d’Elon Musk, il y a aussi Blue Origin de Jeff Bezos, et d’autres sociétés moins connues. La plupart de ces nouveaux venus visent le déploiement de satellites destinés à la communication, à la surveillance, aux outils de géolocalisation, etc. Un marché très intéressant financièrement. C’est ce qu’on appelle le « New Space ».

Ce développement du New Space suscite des inquiétudes quant à l’encombrement et à la pollution spatiale qu’il génère.

On assiste en effet à une explosion du nombre de satellites en orbite autour de la Terre. Actuellement, on envoie 2 500 objets chaque année dans l’espace ! Jusqu’en 2018, ce chiffre ne dépassait pas 500. À la fin de leur mission, certains sont désactivés et se consument en entrant dans l’atmosphère terrestre. Mais de nombreux autres restent en orbite ou bien se fragmentent, formant une dangereuse nuée de déchets spatiaux. D’après l’ESA, pas moins de 36 000 débris de plus de dix centimètres orbitent actuellement autour de la Terre.

Ces déchets peuvent entrer en collision avec des satellites en activité, avec des fusées ou même avec la Station spatiale internationale. En 2009, un débris d’une ancienne fusée russe a percuté un satellite de télécommunications américain. Sa destruction a entraîné l’arrêt immédiat des communications. La collision a aussi généré plus d’un millier de nouveaux fragments. Cette pollution et l’encombrement croissant sur les orbites basses menacent l’accès à l’espace. Il faut urgemment réfléchir à un usage plus durable de nos activités spatiales.

D’où la nécessité de sortir ces enjeux des sphères d’expertise dans lesquels ils restent cantonnés ?

Je suis frappée de voir que les citoyens n’ont guère leur mot à dire dans le choix des grandes priorités de la recherche. Si on prend au sérieux la démocratie, ces choix devraient être davantage présents et débattus dans l’espace public, afin que la science serve au maximum l’ensemble de la population.

Il n’y a aucune raison qu’un régime d’exception existe pour le territoire spatial, uniquement parce que notre imaginaire en fait quelque chose de très extérieur. Il faut rendre visibles ces enjeux. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’ils peuvent être discutés, voire contestés. Les visions fantasmées ne permettent pas la mise en débat.

Et, pour une fois, essayons de ne pas commettre les mêmes erreurs que sur Terre : associons d’emblée à nos réflexions des objectifs de protection de l’environnement et d’équité. Il est essentiel que les activités spatiales profitent au plus grand nombre, afin de limiter les tensions.

Des tensions de quel ordre ?

Économiques, d’abord. Le marché des télécommunications, par exemple, attise de nombreuses convoitises. Mais je pense aussi aux tensions politiques : les États continuent de voir l’espace comme un élément clé de leur défense et de leur capacité militaire. L’espace n’est plus seulement un support pour les activités militaires terrestres : il devient aussi une zone où des conflits peuvent avoir lieu et qui suppose une capacité de défense. Il existe aussi des tensions autour des ressources naturelles présentes dans l’espace, en particulier des minerais lunaires. Ainsi, l’objectif affiché de la société privée japonaise Ispace est de permettre à ses clients de « découvrir, cartographier et utiliser les ressources naturelles de la Lune ».

Il faut rappeler ici un texte fondamental, une résolution des Nations unies de 1967, qui stipule que « l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation ni par aucun autre moyen ». Mais jamais ce texte n’envisage d’autres acteurs spatiaux que les États. Il est donc clairement devenu obsolète.

Pour toutes ces raisons, il est urgent d’élaborer une nouvelle gouvernance collective, qui veille à ce que les activités spatiales des uns ne portent pas préjudice à d’autres. Au-delà des risques importants de collision déjà évoqués, la lumière artificielle des satellites complique les observations du ciel par les astrophysiciens. Il faudrait pouvoir réguler la coexistence de ces intérêts multiples, parfois contradictoires. Comment parvenir à faire émerger un espace comme bien commun, au sens économique et juridique du terme, face à la démultiplication des usages privés de l’espace, d’un côté, et aux ambitions des États, de l’autre ?

Vous proposez d’envisager l’espace comme un bien commun. Qu’est-ce que cela signifie ?

C’est l’une des questions fil rouge de notre chaire : à quelles conditions l’espace peut-il devenir un territoire ou un bien commun de l’humanité ? L’espace est un territoire nouveau auquel l’humanité s’est donné accès. Il nous faut donc d’abord définir son statut, a minima comme zone encadrée par un corpus juridique. Mais il faut aller plus loin : en nous appuyant sur la théorie économique et philosophique des biens communs, pouvons-nous définir une vocation à l’espace qui bénéficie au plus grand nombre ? Comment tirer toutes les ressources scientifiques et économiques de ce territoire sans le privatiser, le polluer et in fine compromettre sa stabilité ?

Un rapprochement intéressant peut être fait avec la haute mer ou avec l’Antarctique et les façons dont ces territoires sont collectivement gouvernés. Ils ont en effet plusieurs points communs avec l’espace : leurs ressources se trouvent hors des territoires nationaux, leur exploitation nécessite des moyens technologiques coûteux… Le traité sur l’Antarctique, signé à Washington en 1959, lui offre par exemple un régime juridique unique au monde, géré par l’ensemble des États parties. Ce texte fait du continent blanc un territoire protégé de toute appropriation, et les recherches qui y sont menées doivent l’être dans « l’intérêt de l’humanité tout entière ».

Toutes les activités spatiales doivent être reconsidérées au prisme de leur balance bilan carbone/intérêt général.

Face aux logiques d’intérêts privés ou étatiques, faudrait-il que les citoyens s’approprient collectivement l’espace ?

La question est moins de se l’approprier que de s’approprier les enjeux qui y sont liés, avec des choix à faire, des compromis, des articulations à trouver entre la croissance des activités qui répondent à des besoins – comme la géolocalisation ou les télécommunications – et des considérations environnementales et d’équité.

Prenons la question du tourisme spatial, qui peut paraître anecdotique mais qui est en réalité assez symbolique. Est-ce souhaitable de le développer si on tient compte de son coût environnemental ?

Quelle utilité pour toutes celles et ceux qui n’y auront pas accès ?

Ce tourisme ne doit cependant pas être l’arbre qui cache la forêt. Toutes les activités spatiales doivent être reconsidérées au prisme de leur balance bilan carbone/intérêt général. Même les chercheurs qui utilisent des données satellitaires pour contribuer à la résolution des grands défis environnementaux sur Terre sont confrontés à ces compromis entre l’impact écologique de leurs travaux et l’objectif que ceux-ci servent. Le coût énergétique du traitement et du stockage des données générés par leurs instruments est loin d’être négligeable…

Plusieurs acteurs clés de l’aérospatial français, dont Airbus ou ArianeGroup, financent votre chaire. Quel est l’intérêt de ces entreprises ?

Nos mécènes sont bien conscients du développement des nouvelles pratiques spatiales. Ils ont les capacités techniques et scientifiques pour s’y adapter. Toutefois, répondre à ces nouveaux défis nécessite d’en traiter également les dimensions humaines et sociales. C’est ici qu’ils trouvent un intérêt dans notre chaire, dont l’originalité est d’aborder la relation Terre-espace de manière pluridisciplinaire : économie, histoire, géopolitique, science politique, sociologie, philosophie, droit, cybersécurité, géosciences, sciences du climat et de l’environnement, sciences de l’univers, etc.

Autre intérêt pour eux : en ouvrant des postes de chercheurs, en développant de nouvelles formations, la chaire contribuera à susciter des vocations, à dénicher des talents dans toutes les dimensions du domaine spatial et à rendre davantage visibles les enjeux actuels, en particulier sociétaux, qui traversent ce secteur.

Extrait de Alfred S. McEwen, Francis Rocard, Xavier Barral, “Mars, une exploration photographique” (Atelier EXB, exb.fr) © NASA/JPL/The University of Arizona/Atelier EXB