Gerta Keller m’attend à l’aéroport de Bombay pour prendre un vol jusqu’à Hyderabad, où elle va récolter des échantillons de roches. « Vous n’allez pas mourir, vous savez, me dit-elle d’un ton enjoué après m’avoir saluée. Je vous promets de vous ramener en un seul morceau. »

Il ne m’était pas venu à l’idée que je risquais ma vie en accompagnant cette professeure de paléontologie et de géologie à l’université de Princeton, aux États-Unis. La dame, âgée de 73 ans, paraît tout à fait inoffensive : fine comme une brindille, cheveux coupés au carré, pantalon en nylon gris, chaussures de randonnée, et sac à provisions en guise de sac à main.

Je comprends vite que Gerta Keller avait besoin de prononcer ces paroles rassurantes car, spécialiste de l’extinction, elle a aussi tendance à attirer la catastrophe. Dès le début de notre vol de quatre-vingt-dix minutes, elle me raconte qu’elle a frôlé la mort à quatre reprises : une tentative de suicide à l’adolescence, une hépatite contractée au moment du coup d’État de 1965 en Algérie, une balle tirée par un braqueur de banque en fuite, un empoisonnement alimentaire en Inde, et la liste n’est pas exhaustive. Elle a sillonné des dizaines de pays pour ses recherches et a failli mourir dans la plupart d’entre eux, à cause d’un jaguar au Belize, d’un boa à Madagascar, d’une foule en Haïti, d’un soulèvement au Mexique.

Gerta s’était juré de ne pas retourner en Inde après la débâcle de l’intoxication alimentaire. Mais, n’étant pas du genre à éviter les ennuis, elle est repartie pour Bombay et… est tombée malade avant l’atterrissage de son avion. Un repas servi pendant le vol lui a retourné l’estomac. La paléontologue est en Inde pour enquêter sur un drame qui la hante depuis trente ans : la disparition des trois quarts des espèces terrestres – dont les fameux dinosaures – durant l’extinction massive la plus récente de notre planète, il y a environ soixante-six millions d’années.

Dix milliards de bombes atomiques

Nous retrouvons trois collaborateurs à Hyderabad : les géologues Thierry Adatte, de l’université de Lausanne ; Syed Khadri, de Sant Gadge Baba Amravati University, en Inde centrale ; et Mike Eddy, lui aussi de Princeton. Ils viennent nous chercher à l’aéroport dans un van sans ceintures de sécurité conduit par un type à peine sorti de l’adolescence. Débute alors un voyage de cinq heures pour gagner une ville si éloignée de tout que je serais incapable de la situer sur une carte.

Par la vitre, je vois des vaches squelettiques et des rizières alors que Gerta, elle, contemple une scène de crime préhistorique. Elle vient chercher de nouvelles preuves pour soutenir sa thèse sur la fin des dinosaures, et invalider la théorie de la chute de météorite qu’on nous a enseignée à l’école. D’après ce scénario apocalyptique, les dinosaures ont été exterminés quand un astéroïde d’environ 10 kilomètres de diamètre, plus haut que l’Everest, a heurté notre planète avec la puissance de 10 milliards de bombes atomiques. L’impact a provoqué des boules de feu géantes, des tsunamis dévastateurs, des tremblements de terre gigantesques, et une pénombre étouffante, transformant la Terre en « enfer de l’Ancien Testament », selon la description toute poétique d’un scientifique.

Avant que l’hypothèse de l’astéroïde ne s’impose, les chercheurs avaient avancé d’autres explications à la disparition des dinosaures : la gloutonnerie, l’empoisonnement alimentaire, l’abstinence, la stupidité aigüe, et même la paleo-weltschmerz, la mort par ennui. Ces théories sont abandonnées en 1980, quand le physicien et prix Nobel Luis Alvarez, avec trois collègues de l’université de Berkeley en Californie, publie un article majeur dans la prestigieuse revue Science. Ils ont découvert des dépôts d’iridium, un élément solide incrusté dans les entrailles des planètes, un peu partout dans le monde à l’époque où, d’après les registres fossiles, les créatures vivantes ont été décimées. Mystère résolu : un astéroïde s’est écrasé sur la Terre, crachant de l’iridium et détruisant pratiquement toute forme de vie.

Leur hypothèse est rapidement reprise, tandis que des pluies de météorites tueuses enflamment les imaginations. La Nasa lance le projet « Spacewatch » (« surveillance de l’espace ») pour traquer – et si nécessaire réduire à néant – tout astéroïde qui oserait s’approcher. L’astronome Carl Sagan prévient les grands dirigeants de ce monde que des bombes à hydrogène risquent d’engendrer un « hiver nucléaire » désastreux, comme celui provoqué par le nuage de poussière de l’astéroïde. Les journalistes ne pouvaient rêver mieux : ce scénario nourrit nos fantasmes à la fois de dinosaures, d’extraterrestres et de Guerre froide !

On dirait un conte de fées : un gros caillou est tombé du ciel et boum !, les dinosaures ont disparu. On a tous les ingrédients d’une belle histoire. Dommage qu’elle soit fausse.

Gerta Keller, professeure de paléontologie et de géologie à l’université de Princeton

Il ne manquait plus qu’« un scandale sexuel et l’implication de la famille royale d’Angleterre pour que le monde entier soit subjugué », écrit l’un d’eux. Les scientifiques se rallient à la cause d’Alvarez en un temps record. D’autant que le « partisan de la météorite » donne, en 1991, l’équivalent géologique d’une preuve ADN : le « cratère du Jugement dernier », une cavité de 180 kilomètres de large près de la ville mexicaine de Chicxulub, dans la péninsule du Yucatán. Les chercheurs l’identifient comme le point d’impact fatal de l’astéroïde avec la Terre. Les manuels et les musées d’histoire naturelle s’empressent de désigner la météorite comme responsable de la disparition des dinosaures.

La théorie de l’impact propose une solution élégante à l’énigme préhistorique, et le passage de l’hypothèse à la factualité donne une vision rassurante de la démarche scientifique. « Il est rare d’avoir un tel degré de certitude dans le domaine des sciences », souligne un spécialiste de la planétologie au Time. Au cours des années suivantes, les partisans de la météorite déclarent n’avoir jamais été plus convaincus d’une théorie scientifique. « Je dirais que cette hypothèse a atteint le niveau de celle de l’évolution », précise Sean Gulick, chercheur à l’université du Texas d’Austin, qui a étudié le cratère de Chicxulub. « Nous avons trouvé la solution, c’est une affaire classée », conclut Buck Sharpton, un géologue et scientifique émérite au Lunar and Planetary Institute de Houston. Mais Gerta Keller n’est pas de cet avis. « On dirait un conte de fées : un gros caillou est tombé du ciel et boum !, les dinosaures ont disparu. On a tous les ingrédients d’une belle histoire. Dommage qu’elle soit fausse. »

Pendant que la majorité de ses pairs embrassent la théorie de la météorite, Gerta est longtemps l’une des rares – et irritantes – voix de la contestation. Elle défend l’idée que l’extinction massive est due à une série d’éruptions volcaniques colossales dans une région de l’ouest de l’Inde connue sous le nom de « trapps du Deccan » – une hypothèse avancée pour la première fois en 1978, puis abandonnée par tous ou presque. Ses recherches, menées avec des spécialistes du monde entier et publiées dans de nombreuses revues scientifiques de renom, obligent ses pairs à étudier ses données. « Gerta a fait ces dernières années des découvertes qui ne cadrent pas avec la petite fable concoctée par Alvarez, commente Andrea Kerr, géochimiste à l’université de Cardiff. Elle oblige les gens à revoir un modèle entériné par presque toute la communauté. »

« Une mégafaune charismatique »

La résistance de Gerta Keller la place au cœur de l’une des plus longues et virulentes controverses de l’histoire des sciences. « C’est comme la guerre de Trente Ans », plaisante Kirk Johnson, directeur du Musée national d’histoire naturelle de la Smithsonian Institution. L’aplomb des partisans de la météorite contraste avec une querelle de plusieurs décennies, où tous les coups sont permis : calomnies, sabotages, menaces, discriminations, données falsifiées et tentatives de briser des carrières. « Je ne pensais pas qu’un débat pouvait susciter une telle violence, déplore Kerr. Ça me laisse sans voix. » Gerta Keller conserve un registre des insultes dont elle a été l’objet. Elle raconte qu’on l’a qualifiée de « garce » et de « femme la plus dangereuse de la planète » qu’on « devrait lapider et brûler ».

Comprendre la cause de la cinquième extinction n’est pas une entreprise universitaire ésotérique. Les dinosaures sont ce que les paléontologues appellent « une mégafaune charismatique » : des bêtes sauvages sympathiques et sexy dont la disparition est un objet de fascination pour le monde entier. Les conditions de leur fin, après cent trente-cinq millions d’années d’une existence paisible, peuvent nous aider à empêcher – ou du moins à retarder – notre propre extinction. « Sans vouloir paraître pessimiste, écrit le géophysicien Vincent Courtillot dans son livre La Vie en catastrophes, je pense que les désastres dont les géologues exhument actuellement les traces sont essentiels, non seulement pour enrichir notre culture et comprendre le chemin tortueux qui a mené à l’émergence de notre espèce, mais pour nous éviter de subir le même sort. »

Au cours de ses quatre milliards et demi d’années d’existence, la Terre s’est parfois retournée contre ses habitants. À cinq époques différentes, des extinctions massives ont eu lieu. L’ère des dinosaures a débuté sur des continents en mouvement. Les blocs continentaux qui avaient mis des millions d’années à s’assembler pour former le supercontinent de la Pangée se sont dissociés et les océans – fourmillant d’éponges, de requins, d’escargots de mer, de coraux et de crocodiles – ont envahi l’espace entre les terres immergées. Il régnait une chaleur humide. Sous ces températures clémentes, le pôle Nord était envahi de pins, de fougères et de palmiers. Les stégosaures vagabondaient, remplacés bien plus tard par les tyrannosaures. Cette ère d’innovation évolutionniste a vu apparaître les plantes à fleurs, les mammifères à placenta, et les plus gros animaux terrestres de toute la création. La vie était florissante… jusqu’à une nouvelle catastrophe.

Luis Alvarez et ses adeptes l’appellent le scénario du « mauvais week-end ». Les dinosaures n’ont rien vu venir, n’ont pas eu la moindre chance de s’en sortir, et le lundi, tout était terminé. Cette théorie est du pain béni pour l’école de pensée des catastrophistes, qui affirment que la Terre a été modelée par une série d’événements violents et brutaux, capables de détruire ses habitants en un claquement de doigts. Les partisans de la météorite soutiennent que les fossiles des organismes à la fois marins et terrestres ont brusquement disparu à la même période géologique que la chute de l’astéroïde. « Si on examine le taux d’éradication au moment de cet événement, et le renouveau de la vie sur terre par la suite, c’est la plus soudaine de toutes les grandes extinctions, soulignait Sean Gulick, le chercheur d’Austin. Un peu comme un coup de couteau dans la frise géologique. »

Au début, la théorie d’Alvarez essuie une violente opposition de la part des « gradualistes », qui pensent que les grandes mutations planétaires résultent de phénomènes plus lents, moins radicaux. Parmi eux figure Gerta Keller. Sa première interaction avec la communauté enquêtant sur la disparition des dinosaures a lieu en 1988. Elle présente ses résultats d’analyses après trois années de recherches sur une section rocheuse de la ville du Kef, en Tunisie, considérée comme l’un des jalons les plus précis de l’extinction. Keller est spécialisée dans l’étude des fossiles d’organismes marins unicellulaires, les foraminifères, ou « forams », comme elle les surnomme – elle considère ces créatures, qui incluent plusieurs espèces de plancton, comme de « vieux amis ». Comme leurs fossiles sont abondants et bien conservés, les paléontologues peuvent retracer leur extinction avec une grande précision, et de ce fait, s’en servir comme repère pour les autres créatures terrestres.

Quand Keller a examiné ces échantillons, elle n’a pas trouvé de traces d’un « mauvais week-end », mais d’une « mauvaise époque » : trois cent mille ans avant la collision de l’astéroïde, les populations de forams déclinaient déjà. Keller a découvert qu’ils s’étaient fragilisés, jusqu’à ce que, très rapidement, environ un tiers d’entre eux s’éteigne. « Mon idée, c’est qu’un événement unique et instantané ne pouvait être à l’origine d’un tel scénario. C’est le message que je voulais faire passer à cette conférence, et qui a déchaîné les passions. » Keller a à peine débuté son discours que les insultes fusent déjà : « Imbécile ! » « Tu ne sais pas de quoi tu parles ! » « N’importe quoi ! » « Foutaises ! »

Je ne veux pas dire du mal des paléontologues, mais ce ne sont pas de vrais scientifiques. Ils me font plutôt penser à des collectionneurs de timbres.

Luis Alvarez, physicien et prix Nobel

Les attaques ad hominem caractérisent cette controverse, connue aujourd’hui comme la « guerre des dinosaures ». Alvarez donne le ton. Ses nombreux exploits scientifiques (le prix Nobel de physique, un vol de reconnaissance avec l’équipage qui a bombardé Hiroshima, les pyramides d’Égypte passées aux « rayons X » pour trouver des chambres secrètes) lui confèrent une renommée bien au-delà de la sphère universitaire, dont il se sert pour discréditer tous ceux qui osent s’opposer à lui. Dans The New York Times, Alvarez met au ban les contestataires, « de piètres chercheurs », qui publient « des aberrations scientifiques ». Il suggère d’ignorer les travaux de tel ou tel scientifique pour son « incompétence générale » et va jusqu’à dénigrer le domaine tout entier de la paléontologie, quand certains affirment que les registres fossiles invalident sa théorie. « Je ne veux pas dire du mal des paléontologues, mais ce ne sont pas de vrais scientifiques, déclare-t-il au quotidien britannique The Times. Ils me font plutôt penser à des collectionneurs de timbres. »

Les scientifiques qui réfutent l’hypothèse de la météorite en viennent à craindre pour leur carrière. Dewey McLean, un géologue de l’université Virginia Tech, est l’un des premiers à avancer la théorie du volcanisme. À l’en croire, Alvarez a tenté d’empêcher sa nomination au poste de professeur titulaire en le calomniant auprès des instances académiques. Alvarez nie, tout en continuant à descendre McLean en flammes : « Si le président de l’université me demande ce que je pense de Dewey McLean, je dirais que c’est une chiffe molle, confie‑t‑il à The Times. En fait, je crois qu’il est hors course, plus personne ne l’invite aux conférences. » Charles Officer, un autre partisan du volcanisme, qu’Alvarez considère comme la risée du monde scientifique, accuse la revue scientifique Science d’être partisane. Elle a publié quarante-cinq articles favorables à la théorie de la météorite sur une période de douze ans, contre seulement quatre pour les autres hypothèses. Mais le rédacteur en chef se défend de tout favoritisme.

La guerre des dinosaures attire des spécialistes de multiples disciplines. Les paléontologues reprochent aux physiciens arrivistes comme Alvarez d’ignorer leurs travaux. Les physiciens pensent que les « collectionneurs de timbres » leur en veulent de n’avoir pas résolu l’énigme eux-mêmes. Aucune méthode ne peut mettre les deux camps d’accord. Quand les physiciens se fient aux démonstrations, les géologues réclament des observations de terrain.

Une querelle « indigne de la géologie »

Gerta Keller et d’autres accusent les partisans de la météorite d’avoir tué dans l’œuf toute solution alternative. Alors que les géologues ont tergiversé pendant soixante ans avant d’en arriver à un consensus sur la dérive des continents, Alvarez déclare au bout de deux ans que le débat sur l’extinction des dinosaures est clos. « La chute d’un astéroïde a causé la disparition de pratiquement toute la vie marine… c’est un fait indiscutable, lance-t-il lors d’une conférence en 1982. Presque toute la communauté s’accorde sur ce point. » Après la mort de Luis Alvarez en 1988, ses acolytes poursuivent son combat – en particulier son fils, Walter, et un géologue hollandais du nom de Jan Smit.

Accablés par la virulence des débats, de nombreux critiques de la thèse de l’astéroïde finissent par renoncer – y compris Charles Officer et Dewey McLean, deux des plus féroces opposants. Déclarant cette querelle « indigne de la géologie », Officer annonce en 1994 qu’il quitte la recherche sur les extinctions massives. Alors qu’il a finalement obtenu une promotion, McLean explique sur le site de sa faculté que « la politique agressive » d’Alvarez lui a valu de sérieux problèmes de santé et que, par crainte d’une rechute, il ne peut plus poursuivre ses travaux sur le volcanisme du Deccan. « Je ne me suis jamais totalement remis de cette épreuve, sur le plan physique comme sur le plan psychologique. » Les scientifiques de la nouvelle génération préfèrent éviter le sujet, pour ne pas compromettre leur carrière.

En général, quand on vous attaque et qu’on fait de votre vie un enfer, vous rendez les armes. Moi, c’est tout le contraire. Plus on veut me faire taire, plus je veux découvrir le fin mot de l’histoire.

Gerta Keller

Mais l’hypothèse du volcanisme n’est pas complètement abandonnée. « En général, quand on vous attaque et qu’on fait de votre vie un enfer, vous rendez les armes, regrette Keller. Moi, c’est tout le contraire. Plus on veut me faire taire, plus je veux découvrir le fin mot de l’histoire. » Tandis que la paléontologue accumule des preuves pour invalider leur thèse, l’animosité des défenseurs de la météorite s’intensifie. Ses détracteurs n’ont aucun scrupule à la dénigrer : plusieurs me confient que c’est une femme « paumée », « malhonnête », « sans scrupules », bref « une sacrée emmerdeuse ». Gerta Keller, loin d’être en reste, qualifie un de ses adversaires de « poule mouillée », un autre de « harceleur » et un troisième de « Trump de la science ». Si on les mettait tous dans une même pièce, « ce serait la Troisième Guerre mondiale », plaisante Andrew Kerr.

Comme le trajet de cinq heures au cœur de l’Inde rurale se transforme en périple de douze heures, Gerta Keller en profite pour dresser une longue liste de doléances. Ses opposants, assure-t-elle, ont tenté de dissuader ses collaborateurs de travailler avec elle – Thierry Adatte et Wolfgang Stinnesbeck, qui ont collaboré avec la spécialiste pendant des années, le confirment. Ses articles ont été souvent refusés, dit-elle, parce que les journalistes scientifiques lui vouent une haine féroce. Elle est persuadée qu’on a tenté de l’empêcher d’accéder à des échantillons importants du cratère de Chicxulub, notamment en 2002. D’après la revue scientifique Nature, Jan Smit se serait approprié une roche cruciale, suite à un forage profond et onéreux, et aurait volontairement tardé à la faire passer à ses confrères (des accusations que Smit déclare « ridicules »). Plusieurs anecdotes, à propos d’un ancien collaborateur, par exemple, ou d’un étudiant en thèse, se terminent par des variations sur le thème : « Maintenant, c’est l’un de mes ennemis jurés. »

Gerta prévoit de passer une semaine à collecter des roches dans deux régions d’Inde, en commençant par les environs de Basar, un village poussiéreux de 5 800 âmes au centre du pays. Nos journées sur le terrain se ressemblent toutes. De 7 h 30 au soir, parfois jusqu’à minuit, nous quittons l’hôtel pour explorer la région. Nos trajets de six à sept heures jusqu’à des carrières reculées donnent une idée de l’isolement des villages, où les femmes vont encore chercher de l’eau au puits communal, et où les bergers surveillent leurs bêtes en naviguant sur leurs smartphones.

Nos géologues cherchent des affleurements, des endroits où l’érosion, les constructions ou l’activité tectonique ont exposé les strates internes des formations rocheuses, grâce auxquelles ils peuvent décoder l’historique géologique du paysage. Chaque matin, Thierry Adatte décide de notre itinéraire grâce aux images satellites, où il repère des contours de carrières (de grands rectangles beiges) ou des routes sinueuses (de pâles zigzags). Gerta et ses confrères voient le monde en relief : pour m’expliquer comment les volcans extraient la lave du manteau inférieur de la planète, Mike Eddy compare la surface de la Terre – socle de nos maisons, nos villes, nos civilisations – à la « mousse fine » de son café au lait.

Aucun « signe d’une destruction massive »

Pour une femme habituée à réfléchir à l’échelle de plusieurs millions d’années, Gerta Keller n’a guère de patience et ne supporte pas de perdre du temps. « Pourquoi roule-t-on si lentement ? », marmonne-t-elle sur la banquette arrière en étirant le cou pour regarder le compteur kilométrique, alors que nous dépassons les véhicules les plus lents. « Vous voulez que je descende pour pousser ? » Elle refuse de s’arrêter au bord de la route pour boire un thé et, pendant le repas, se moque des progrès hésitants de ses collègues dans leurs projets de livre.

La liste de ses publications compte plus de deux cent cinquante articles, dont la moitié environ réfute la théorie de l’impact. Après son article de 1988 sur les forams en Tunisie, elle a décidé de vérifier si les traces d’extinction progressive observées au Kef se retrouvaient dans d’autres endroits, et analysé les populations de forams avant et après Chicxulub dans près de trois cents sites autour du monde. Nulle part elle n’a trouvé de « signe d’une destruction massive et soudaine ». Au contraire, elle a rassemblé de nouvelles preuves que la faune terrestre avait décliné trois cent mille ans avant l’extinction. Les forams, par exemple, avaient rapetissé, leur nombre avait diminué, tout comme leur diversité, pour qu’il ne reste finalement qu’une poignée d’espèces. Ces résultats correspondent aux observations de nombreux paléontologues sur les animaux terrestres à la même période.

Encore plus problématique, la météorite ne semblait pas avoir été particulièrement meurtrière. Des échantillons trouvés à El Peñón, au Mexique, à l’ouest du cratère, ont révélé l’existence de populations de forams florissantes même après la collision de l’astéroïde. Et des créatures photosynthétiques, censées être éradiquées par le nuage de poussière obscur, ont aussi réussi à survivre.

Se pose également la question des extinctions précédentes. Aucune n’a semble-t-il été provoquée par une collision, alors que de nombreux astéroïdes ont martelé notre planète au fil des millénaires – les partisans de l’impact soutiennent que non seulement l’astéroïde Chicxulub était gigantesque, mais qu’il avait atterri sur le site le plus fatal : dans des eaux peu profondes, où la poussière de roche avait probablement pu modifier le climat.

Gerta Keller conclut que l’astéroïde a heurté la Terre deux cent mille ans avant l’extinction. Bien trop tôt pour l’avoir provoquée.

Gerta Keller considère aussi la datation du cratère comme suspecte. Les partisans de l’impact ont rapidement associé l’âge du cratère à celui de l’extinction, que tout le monde s’accorde à fixer aux environs de 66 millions d’années. Cette logique semble se mordre la queue, aussi Keller décide-t-elle en 2002 de vérifier la concomitance des deux événements. Grâce à l’analyse d’échantillons collectés dans les profondeurs du cratère Chicxulub, la paléontologue découvre 50 centimètres de calcaire et autres sédiments entre les retombées de l’astéroïde et la disparition des forams. C’est selon elle une preuve que des milliers d’années se sont écoulées entre les deux. (Les conclusions de Smit à partir des mêmes échantillons sont diamétralement opposées. Selon lui, un tsunami, déclenché par la collision, a déposé cette couche de sédiments pratiquement du jour au lendemain.) D’après des résultats similaires en Haïti, au Texas et dans d’autres régions du Mexique, Gerta Keller conclut que l’astéroïde a heurté la Terre deux cent mille ans avant l’extinction. Bien trop tôt pour l’avoir provoquée.

Gerta Keller cherche d’autres coupables potentiels. Une menace aux conséquences fatales, à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années, qui aurait progressivement décimé les espèces, jusqu’à leur élimination totale. Une « terre promise » se profile : les quatre extinctions précédentes étaient toutes liées à d’énormes éruptions volcaniques, étirées sur environ un million d’années. La cinquième, responsable de la disparition des dinosaures, se produit juste au moment où l’un des plus grands volcans de l’histoire entre en éruption, dans les trapps du Deccan. Jusqu’au milieu des années 1980, les géologues pensent que le réseau volcanique du Deccan était en activité pendant plusieurs millions d’années, la lave se répandant lentement sans causer de dommages majeurs. Les scientifiques ne réussissent pas à lier ces explosions à la cinquième extinction.

Pour Gerta, le rythme des éruptions est en cause. La Terre peut se remettre d’importantes perturbations environnementales, sauf si ces dernières s’enchaînent trop rapidement, empêchant la planète de se rééquilibrer. Son premier article sur le volcanisme du Deccan, en 2008, fournit des preuves sans précédent, qui suggèrent un lien de cause à effet. Elle analyse d’énormes coulées de lave précédant l’extinction, délimitées dans les strates géologiques par les fossiles des créatures apparues après la disparition de masse. Grâce à de nouvelles techniques de datation, la paléontologue et ses collègues de Princeton réduisent l’activité du Deccan à une période de sept cent cinquante mille années.

Au moment de notre séjour en Inde, elle travaille sur un nouvel article. Elle veut établir une chronologie détaillée de l’activité du Deccan durant les cent mille années précédant l’extinction, pour vérifier si les pics d’activité correspondent à des périodes de déclin environnemental et de disparition des espèces. Elle espère démontrer que les éruptions majeures se sont en réalité toutes produites durant les soixante mille années précédant l’extinction de masse. Au cours de cette période, une quantité telle de gaz, de cendres et de lave se serait répandue dans l’écosystème que la Terre aurait atteint le « point de non-retour ».

Basar se trouve à 482 kilomètres à l’est du point le plus haut des trapps du Deccan, une zone proche de l’épicentre. Keller a choisi ce village car elle pense que les étendues de basalte autour de nous ont été formées par de très larges coulées de lave provenant d’éruptions majeures juste avant l’extinction. Un après-midi, nous descendons une route sinueuse quand Adatte pousse un cri. Notre van s’arrête dans un crissement de pneus. Tout le monde descend en trombe pour examiner une pente raide se dressant dans un tournant en épingle à cheveux. Je ne comprends pas ce qui suscite une telle agitation. De l’asphalte s’élève une pente caillouteuse de couleur kaki, surmontée d’une fine couche rocheuse vert tendre, puis d’une strate rosâtre, le tout recouvert de roches brunes intriquées dans des racines blanches.

Adatte tombe à genoux et plonge les mains dans les cailloux. Eddy lèche la paroi pour savoir si c’est de l’argile. Gerta Keller grimpe la pente en courant jusqu’à la couche vert tendre. « Continue à creuser ! crie-t-elle à Adatte. Quelle chance ! »

Elle me fait la lecture de l’affleurement, comme si c’était un texte en langue étrangère. Les roches enregistrent le passage du temps de manière verticale : la distance entre l’endroit où Adatte examine le gravier et le sommet de la colline, où est perchée Keller, représente une période de plusieurs centaines de milliers d’années. « Imaginez que vous voyagez dans le temps. » Elle me donne un fragment vert tendre et désigne un minuscule fossile blanc saillant comme une petite dent : il s’agit d’une « tempestite », un fragment de coquillage emporté par une tempête. Preuve que cette zone était autrefois un lac préhistorique ou une voie maritime. La strate rosée au-dessus a été enfouie sous la lave – les roches brunes recouvertes de racines enchevêtrées. La strate rosée et les coquillages étant antérieurs aux coulées, ils peuvent aider les géologues à dater plus précisément l’éruption.

La géologie est un domaine où la gratification est loin d’être immédiate. Ces scientifiques n’auront aucune certitude avant d’avoir analysé les échantillons dans un laboratoire. Keller, Adatte et Eddy remplissent leurs sacs de roches pendant que Syed Khadri répond aux questions des locaux perplexes, qui veulent savoir pourquoi les étrangers jouent dans la terre.

Un conte de Grimm dans les Alpes suisses

Durant nos longs trajets en voiture, Gerta Keller a tout le loisir d’inventorier ses propres expériences de l’extinction. Son enfance est digne d’un conte de Grimm. Née dans une famille riche du Liechtenstein, la mère de Gerta est l’aînée de douze enfants. D’après ses souvenirs, la fortune familiale, investie dans des hôtels et des biens immobiliers, permet d’habiller les enfants en haute couture française et de passer les vacances d’été en Autriche. Mais le clan fortuné prend ses distances avec la mère de Gerta quand celle-ci épouse son père : ce fils de menuisiers suisses dans une fratrie de dix-huit enfants, dont le rêve de devenir fermier, ne cadre guère avec les origines privilégiées de la mariée. Le couple contracte deux emprunts pour acheter une ferme, où ils élèvent des vaches, des moutons, des canards, des lapins, et leurs douze enfants. Gerta est la sixième de la fratrie.

Elle grandit parmi les roches, dans un village des Alpes suisses niché au cœur de la montagne. Alors que son père fait travailler ses enfants aux champs si durement qu’un voisin a prévenu les services sociaux, la famille est constamment au bord de la faillite. Pour mettre de la viande sur la table, la mère de Gerta prépare un jour un ragoût avec un chat de la ferme. Une autre fois, elle donne à sa fille aînée du « mouton » frais – en réalité, le petit chien de Gerta.

À l’école publique, un professeur supervise quatre niveaux en même temps. Cette organisation enchante la fillette, autorisée à s’atteler aux devoirs des plus grands. Elle comprend rapidement qu’elle ne joue pas dans la même cour que les autres, un peu comme aujourd’hui. « Je n’avais pas beaucoup d’amis, je trouvais mes camarades stupides, confie‑t‑elle. À l’école, comment dire, j’étais douée dans tous les domaines. » Elle dévore les livres, fait les devoirs de ses frères et sœurs en échange de ses corvées, et trouve révoltant que les filles doivent cuisiner et faire le ménage pendant que les garçons étudient les sciences et les mathématiques.

À 12 ans, Gerta veut devenir médecin. Son professeur, inquiet de ses rêves de grandeur, appelle un psychologue pour rappeler à cette fille de modeste condition qu’elle doit rester à sa place. Peu après, l’adolescente reçoit la visite d’un prêtre : sa mère veut en faire une nonne, mais elle refuse de suivre l’homme d’Église. Deux ans plus tard, on lui donne le choix entre domestique, vendeuse ou couturière. Sa mère espère qu’elle l’aidera à vêtir ses frères et sœurs. Gerta finit par travailler pour la maison Christian Dior, cousant des robes pour 25 centimes de l’heure.

Un jour, un braqueur de banque en fuite lui tire dessus. Un prêtre lui administre les derniers sacrements. « C’est à ce prêtre que je dois la vie. Il m’a mise en rogne ! »

À l’adolescence, elle décide qu’elle mourra avant ses 23 ans. Elle souffre de la rigidité de la société suisse : « Les opportunités étaient limitées pour une gamine pauvre. » Sans oublier le « harcèlement sexuel », et « la manière dont on traitait les femmes ». « Des morceaux de viande, voilà ce qu’on était », me dit-elle. Elle tente de mettre fin à ses jours en avalant des somnifères, manque son coup, et prend le parti de vivre dangereusement, espérant mourir dans le processus. « Je n’ai pas été tuée, conclut-elle, du moins pas totalement. »

En 1964, à l’âge de 19 ans, Gerta Keller quitte Zurich pour sillonner l’Espagne et l’Afrique du Nord en auto-stop pendant six mois. La police l’arrête l’année suivante à la frontière algéro-tunisienne, au beau milieu du coup d’État qui renverse le président Ben Bella. Mais elle réussit à séduire un commandant de l’armée, qui la laisse partir et lui fournit une escorte, un trafiquant de drogue qui va dans la même direction. Elle poursuit son voyage autour du monde : Grèce, Israël, Tchécoslovaquie et Autriche. Son idée était de continuer jusqu’en Russie, mais elle tombe malade. Une hépatite. « À l’hôpital, ils étaient persuadés que j’allais y passer. »

Au bout d’une année de convalescence, la jeune femme embarque à Gênes pour gagner l’Australie, d’où elle projette d’explorer l’Asie. Au cours des trois semaines de traversée, son bateau entre en collision avec un navire jumeau, puis essuie un typhon dans l’océan Indien, alors qu’il transporte des armes de contrebande de la mafia italienne. À l’arrivée, un officiel australien tente d’enrôler Gerta dans un atelier clandestin de couture, et de s’approprier une partie de son salaire. Mais elle parle mieux anglais que l’homme ne le pensait. Elle découvre le pot aux roses, menace de le dénoncer, et trouve un emploi d’aide-soignante, puis de serveuse.

Les roches et les voyages

Un jour, elle revient d’un pique-nique près des Suicide Cliffs, non loin de Sydney, quand un braqueur de banque en fuite lui tire dessus. La balle lui perfore le poumon et lui brise les côtes. Elle finit aux soins intensifs. « Une femme innocente victime d’un tir gratuit », titra The Sydney Morning Herald. « Elle avait l’air morte », déclare un témoin. Un prêtre lui administre les derniers sacrements et, comme Gerta flotte entre conscience et inconscience, il la presse de confesser ses péchés. Deux fois, elle refuse. « C’est à ce prêtre que je dois la vie, m’explique Keller en riant. Il m’a mise en rogne ! » Cette expérience la guérit de son désir de mourir.

Elle finit par se rendre en Asie, puis arrive en Californie avec l’intention de poursuivre son épopée en Amérique du Sud. Au lieu de quoi, elle s’installe à San Francisco et, à 24 ans, reprend ses études. Elle intègre une faculté publique, prétextant que son dossier a été détruit dans un incendie, puis est transférée à la State University de San Francisco, où elle obtient un diplôme d’anthropologie. C’est la matière la plus scientifique qu’elle puisse étudier sans bases solides en mathématiques et en sciences. Sa passion pour les extinctions massives remonte à un cours de géologie de troisième année. Son professeur lui explique que si elle aime les roches et les voyages, elle peut devenir géologue : « On trouve des roches partout, et on peut facilement monter un projet et dégotter un financement. »

Elle est la première de sa famille à obtenir un diplôme d’études supérieures, et l’une des premières femmes à obtenir un doctorat en sciences de la terre à Stanford. En 1984, elle rejoint le corps enseignant de Princeton, où elle est actuellement l’une des deux seules professeures titulaires du département de géosciences. D’après un rapport de 2017 de l’American Geosciences Institute, 85 % des titulaires de ce département sont des hommes.

Bien que consciente de la différence de traitement entre les hommes et les femmes, Gerta Keller ne veut pas mettre l’hostilité à son égard sur le compte du sexisme. « Bien sûr, le sexisme sévit à certains niveaux, mais je serais bien en peine de le prouver. Et je n’en ai pas envie. Parce qu’il est crucial pour moi, en tant que femme, de réussir dans le domaine scientifique sans me référer au sexisme. »

Elle adore son travail. À ses yeux, les extinctions massives n’ont rien de déprimant. Au contraire, elles soulèvent des questions fondamentales : « Interrogez-vous, me dit-elle, d’où venons-nous ? Pourquoi sommes-nous ici ? Si on enlève toutes les bêtises religieuses de l’équation, la seule manière de trouver des réponses est d’étudier l’histoire de la nature. »

Il y a 4,6 milliards d’années, la Terre naît. On n’a longtemps aucune trace de vie car l’information nous vient des fossiles que l’on peut retrouver. On ne peut donc remonter qu’à sept cents millions d’années, quand les organismes unicellulaires des océans se sont liés entre eux pour former des structures pluricellulaires.

Il y a 444 millions d’années, presque tous ces animaux sont décimés. Les scientifiques évoquent déjà d’énormes éruptions volcaniques. Dans les océans, l’écosystème disparaît. C’est la première extinction. Puis des poissons apparaissent, des amphibiens à quatre pattes crapahutent sur la terre.

Il y a 372 millions d’années, une nouvelle catastrophe détruit les trois quarts des êtres vivants. De grands mouvements tectoniques sont soupçonnés. Il faut ensuite cent millions d’années pour que la vie reprenne le dessus.

Il y a deux 252 millions d’années débute la « grande extinction », la troisième. Le climat est modifié, de gigantesques éruptions vomissent de la lave pendant un million d’années. À la fin, 96 % des espèces marines et 70 % des espèces terrestres ont disparu. Les survivants repeuplent progressivement la terre.

Il y a 201 millions d’années, un nouveau cataclysme éradique la moitié d’entre eux. Un continent entier, la Pangée, se fracture, provoquant de nouvelles variations du niveau des mers.

Il y a 66 millions d’années, c’est la fin du crétacé. Les dinosaures disparaissent. C’est la dernière extinction de masse… Avant celle que nous sommes en train de provoquer.

Il y a 200 000 ans, Homo sapiens sapiens apparaît.

Alors que les détracteurs de Gerta Keller lui reprochent son ego surdimensionné et sa soif de publicité, pendant toute la durée de notre périple, elle ne m’a pas semblé très inquiète pour sa postérité. Elle a au contraire une vision plutôt sombre de l’héritage que vont laisser quarante-quatre mille années de civilisation humaine, sans parler de ses quelques décennies personnelles. « Imaginez un peu : si nous disparaissons de la surface de la Terre d’ici deux mille ans, il ne restera aucune trace de notre passage », me dit-elle dans le van, tout en examinant une roche basaltique érodée. Nous sommes en route pour l’aéroport Hyderabad, où nous allons prendre un vol pour les trapps du Deccan. « Je veux dire, l’humanité ne représente qu’une nanoseconde à l’échelle de l’histoire géologique. Qui retrouvera notre trace ? »

Le 8 juin 1783, en Islande, le volcan du Laki se met à cracher de la fumée. Le sol s’ouvre « comme un prédateur déchirant sa proie » et éructe un « flot de feu », d’après le journal de bord d’un témoin. Le Laki libère des nuages de soufre, de fluor et d’acide fluorhydrique, répandant sur le continent européen une puanteur d’œuf pourri. Le soleil disparaît dans un brouillard si épais qu’à midi il fait trop sombre pour lire.

La destruction est immédiate. Les pluies acides brûlent les feuilles, font cloquer les peaux et empoisonnent les végétaux. Les êtres humains et les animaux développent des malformations articulaires, des décalcifications osseuses, des inflammations des gencives et d’étranges excroissances corporelles, tous les symptômes de l’empoisonnement au fluor. Les décès commencent huit jours après l’éruption. Plus de 60 % du cheptel islandais est décimé en un an, ainsi que plus de 20 % de la population humaine. Et la dévastation s’étend. Benjamin Franklin écrit qu’un « brouillard permanent » s’est installé sur « une grande partie de l’Amérique du Nord ». De graves sécheresses frappent l’Inde, la Chine, l’Égypte. Un grand froid sévit au Japon, pendant ce qui est resté dans les mémoires comme une « année sans été ». Dans toute l’Europe, les récoltes jaunissent et en juin, des feuilles sèches jonchent déjà le sol, bien avant l’automne. La famine dure trois ans. Certains historiens considèrent même le Laki comme le déclencheur de la Révolution française.

« Pourtant, c’est un événement à court terme, suite à une éruption relativement mineure, comparée à celle du Deccan », m’explique Gerta Keller. Une seule explosion du Deccan était « mille fois plus puissante » que le Laki. « Et cela s’est répété inlassablement. Pendant grosso modo trois cent cinquante mille ans avant l’éradication massive. »

Le Laki a libéré quatorze kilomètres cubes de lave. Pour le Deccan, on estime que 3 millions de kilomètres cubes de magma ont recouvert une zone équivalente à trois fois la France. Il nous faut cinq heures de route, une heure et demie d’avion d’Hyderabad à Pune, et encore trois heures de trajet pour parcourir les coulées de lave du point le plus éloigné à l’un des points les plus hauts : Mahabaleshwar, une ville vertigineuse remplie de couples en lune de miel. Des montagnes de basalte de trois kilomètres de haut s’étirent à perte de vue. Nos géologues, qui connaissent pourtant bien les trapps du Deccan, sont toujours aussi fascinés par le spectacle. « C’est à vous couper le souffle, murmure Eddy. À chaque fois. »

Une coulée de lave de 900 kilomètres

Gerta Keller, dont les maux de ventre ont empiré, fait arrêter le van pour revoir un site où elle a déjà réalisé plusieurs prélèvements, lors de précédents séjours. À la base d’un mur ondulé de basalte noir, elle passe la main sur une strate rouge sang, enflée et rugueuse comme une croûte. Nous sommes au moment clé de l’extinction de masse, explique-t-elle. Ses collaborateurs ont analysé cette couche rougeâtre et découvert qu’elle s’était déposée des dizaines de milliers d’années avant l’extinction, avant le début de la plus meurtrière éruption du Deccan.

« Le chaos a régné pendant quarante mille ans, raconte Keller. Les éruptions se sont déchaînées. Gigantesques. Vraiment terrifiantes. C’est à ce moment-là qu’on a eu la plus longue coulée de lave sur Terre, jusqu’au golfe du Bengale », à plus de 900 kilomètres de là.

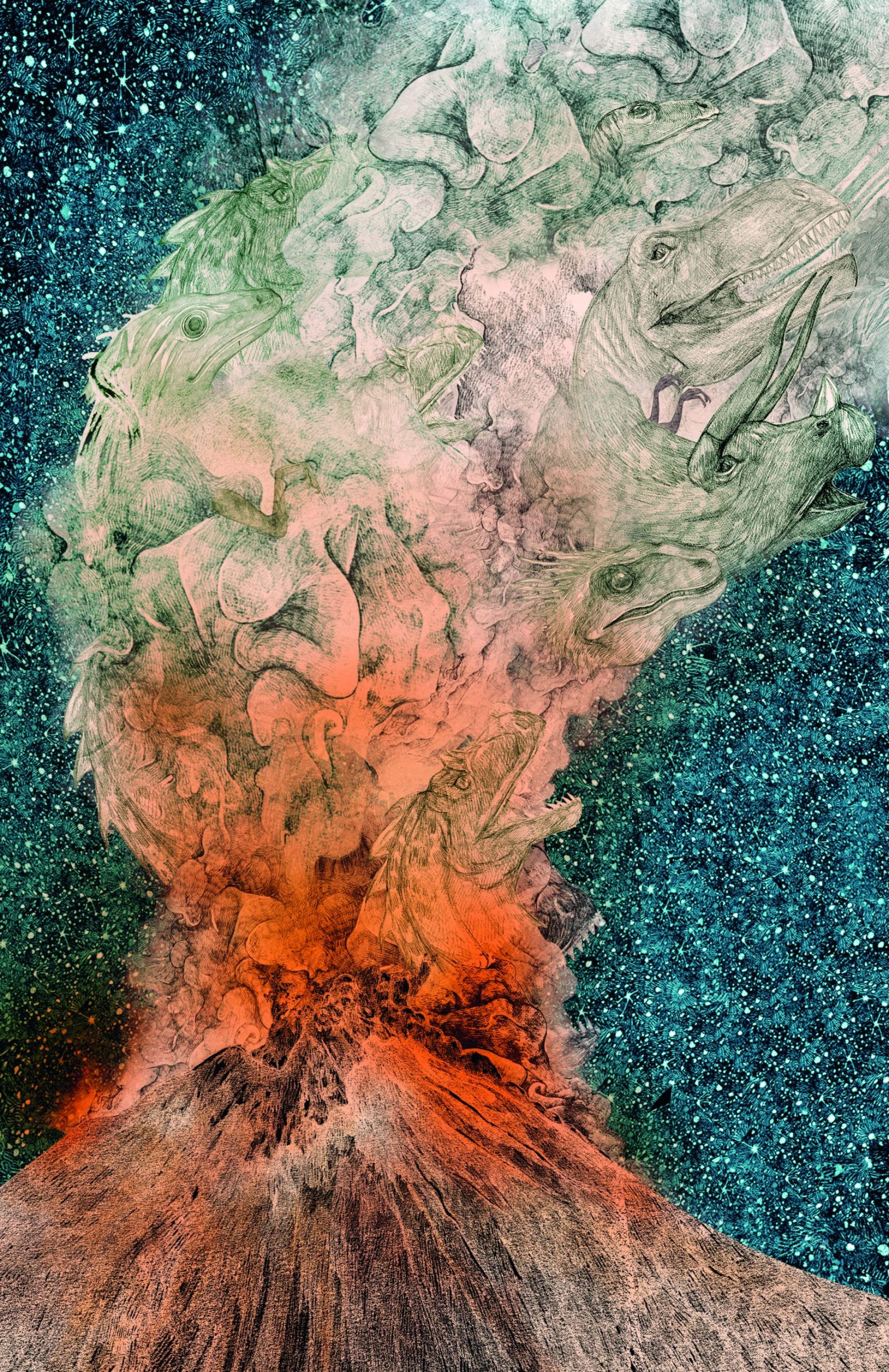

Un tableau accroché au-dessus du bureau de la paléontologue à Princeton dépeint sa vision de l’apocalypse, largement renseignée par les témoignages de l’éradication du cheptel islandais après l’éruption du Laki. Sur l’illustration, les dinosaures éructent une bave verdâtre et se tordent de douleur au sommet d’une colline cernée par les flammes et les arbres carbonisés. Juste derrière eux, une zébrure fendant la terre jette des langues de feu et crache des nuées de fumée noire et tourbillonnante. D’après ses recherches, pendant que les laves du Deccan dévastent le sous-continent indien, les nuages de cendres, de substances toxiques et de gaz (soufre, méthane, fluor, chlore, dioxyde de carbone) se répandent sur toute la planète.

Selon elle, la cendre, le mercure et le plomb envahissent les habitats naturels, empoisonnent les créatures et leur nourriture. Les émissions de soufre refroidissent le climat, puis engendrent des pluies acides partout sur Terre, ravageant les océans et détruisant la végétation dont les animaux ont besoin pour survivre. La combinaison du dioxyde de carbone et du méthane augmente ensuite la température du globe de 8 °C. Elle acidifie les mers au point de les rendre inhabitables pour le plancton et les forams. Lorsque ces créatures microscopiques à la base de la chaîne alimentaire disparaissent, les animaux marins s’éteignent à leur tour. « À ce moment-là, la fin était inévitable », conclut Keller.

D’autres strates géologiques dans le monde soutiennent la chronologie des événements établie par Gerta Keller. Elle affirme aussi que les couches d’iridium sont liées aux éruptions du Deccan, la poussière volcanique en contenant de grandes concentrations. Elle a également retrouvé l’empreinte du Deccan dans les registres fossiles. Le déclin progressif des forams, suivi de leur éradication brutale, concorde avec l’histoire du volcan : sur plusieurs centaines de milliers d’années, son activité a dégradé l’environnement, jusqu’à une explosion dévastatrice finale. Le volcan a continué à gronder longtemps après la disparition de la vie sur Terre, rendant la planète pratiquement inhabitable. La faune et la flore terrestres ont montré des signes de renouveau seulement cinq cent mille ans après.

Laisser mourir la vieille école

« Ses conclusions sont fausses », lâche Jan Smit, le scientifique hollandais proche d’Alvarez. Lui et les autres partisans de la météorite réfutent le scénario de Gerta Keller par une longue liste d’arguments : les espèces de la planète se sont éteintes « pratiquement du jour au lendemain », trop vite pour la thèse du Deccan. Les volcans de l’Inde ont hoqueté pendant des centaines de milliers d’années, trop faiblement pour être meurtriers. Les plus violentes éruptions se sont produites après l’extinction. De plus, de nouvelles datations positionnent la collision de l’astéroïde dans une période de trente-deux mille années avant l’annihilation – véritable patte de mouche à l’échelle géologique, précise le géochronologue Paul Renne, qui a mené l’étude.

Certains scientifiques cherchent un terrain d’entente entre les deux parties. Une équipe de l’université de Berkeley, conduite par Paul Renne, a récemment intégré le volcanisme à la théorie de l’astéroïde, suggérant que la collision de Chicxulub a provoqué des tremblements de terre responsables des éruptions destructives du Deccan. Mais Gerta Keller rejette cette hypothèse. « C’est impossible, ils veulent seulement sauver leur théorie. »

Le seul consensus entre les « volcanistes » et les « météoristes » est la teneur des insultes qu’ils se jettent régulièrement au visage. Les deux camps s’accusent d’ignorer les faits. Gerta Keller affirme que ses adversaires « sont bornés et refusent de discuter des preuves qui vont à l’encontre de leurs convictions ». Alan Hilderbrand, grand défenseur de Chicxulub, en veut à sa consœur de « ne pas avoir étudié toutes les données ». Chacun reproche à l’autre son manque de professionnalisme : « Ce n’est pas de la science ! On n’est pas loin de la ferveur religieuse, en fait », fulmine Keller, tandis que Smit qualifie les travaux de sa concurrente de « pas scientifiques pour un sou ». Étant donné l’entêtement des deux parties, la question ne sera résolue que lorsque les combattants auront épuisé leurs forces. « Pas la peine de chercher à convaincre la vieille école. Il faut attendre qu’elle meure d’elle-même », plaisante Courtillot, l’avocat du volcanisme. Smit est d’accord : « Laissons-les s’éteindre. »

Nous vivons une nouvelle ère d’extinction de masse. Mais personne n’en ressent l’urgence. Nous avons été assez stupides pour signer notre propre arrêt de mort.

Gerta Keller

Toute cette fureur soulève tout de même une question : comment le public choisit-il le bon scénario ? Il est tentant de se ranger à l’opinion la plus répandue, même si ce n’est pas un gage de vérité. En 2010, quarante et un auteurs ont signé une tribune dans la revue Science affirmant que, après analyse de l’ensemble des données, l’astéroïde de Chicxulub était bien responsable de l’éradication des dinosaures. Affaire classée. Enfin. Mais alors que certains considéraient cela comme une preuve de consensus, des douzaines de géologues, paléontologues et biologistes ont écrit au journal pour contester les méthodes et les conclusions de l’article. La science n’obéit pas à la voix de la majorité.

Le consensus n’est peut-être pas le but recherché. Adrian Currie, philosophe des sciences à Cambridge, craint que la compétition féroce au sein des milieux universitaires, ajoutée au besoin de s’attirer les bonnes grâces de ses collègues pour être publié, obtenir une titularisation ou une bourse, n’encourage les recherches timorées aux dépens des entreprises audacieuses. Il n’est pas le seul à penser que la controverse est source de progrès, obligeant les spécialistes à chercher des réponses à des questions de plus en plus complexes. Certains des plus virulents détracteurs de Gerta Keller m’ont confié que sa résistance implacable a motivé leurs recherches. « Elle est toujours sur la brèche, c’est sûr », reconnaît Smit. Après tout, c’est la passion qui pousse les scientifiques à creuser toujours plus loin, à défier la majorité, et à ramasser des roches au fin fond de l’Inde pendant douze heures d’affilée malgré des maux d’intestin carabinés.

L’intérêt de Gerta Keller pour l’histoire des roches la fait vivre à la fois dans le passé, le présent et le futur. Cette fois, elle sillonne les montagnes embrumées de Pune. La vue des crêtes dentelées la ramène aussitôt soixante-six millions d’années en arrière. Elle songe à l’espèce humaine, qui selon elle sera décimée par des forces semblables à celles du volcanisme du Deccan. D’après la scientifique, nous polluons notre environnement avec les substances – soufre, dioxyde de carbone, mercure, etc. – qui ont tué les dinosaures et vont vraisemblablement entraîner d’autres extinctions massives. La nôtre, si nous n’y prenons garde. « Il suffit de remplacer les effets du volcanisme du Deccan par la combustion des énergies fossiles d’aujourd’hui. C’est exactement la même chose. »

Quand Keller observe le présent, elle voit un avenir sombre. Les océans s’acidifient. Le climat se réchauffe. Les niveaux de mercure augmentent. D’innombrables espèces sont menacées d’extinction, à l’instar de la diminution progressive, puis rapide, des forams. Et si le Deccan est réellement responsable de la cinquième extinction, la théorie de Gerta Keller jette une ombre terrifiante sur notre comportement actuel.

Une blague macabre

La théorie de l’astéroïde a enraciné dans l’imagination du grand public l’idée que l’extinction massive est un phénomène fulgurant et spectaculaire – nous disparaîtrons dans une gigantesque boule de feu. Mais la vision de Keller sur la sixième extinction, grâce à un parallélisme avec le volcanisme du Deccan, suggère une fin lente et douloureuse, difficile à envisager avec notre conception restreinte du temps. « Nous vivons aujourd’hui une nouvelle ère d’extinction de masse. Mais personne n’en ressent l’urgence. »

La mort me semble pourtant très présente l’après-midi où nous visitons une carrière s’étirant sur 24 kilomètres à travers la campagne. Un paysage éviscéré. Une montagne au loin a été pulvérisée, laissant une étrange fosse rectangulaire. Nous sommes entourés de collines de poussière orange, pourpre, rouge et jaune. Au sommet, des camions déchargent de nouvelles cargaisons de terre arc-en-ciel. C’est le surplus, m’explique Eddy. Une terre inutile, une fois que les mineurs ont atteint la strate jurassique – la couche de charbon qui, il y a cent quarante-cinq millions d’années, était un marais.

En regardant cette scène, Gerta Keller imagine les géologues du futur qui, tout en étudiant ce paysage, ne comprendront pas comment ces couches de roches se sont empilées les unes sur les autres, dans le désordre. « Des gens sillonneront le globe pour tenter de découvrir ce qui nous est arrivé, dit Eddy. Il y aura de grands débats à ce sujet. » « Bah, nous avons été assez stupides pour signer notre propre arrêt de mort, soupire Keller. On gouverne le monde, puis on s’éteint. »

Nous rions de cette prédiction – l’extinction de masse, à ce stade, est devenue une blague macabre. Nous atteignons le bout de la route, bordée de collines si hautes qu’on ne voit pas l’horizon. Après avoir grimpé sur l’une d’elles pour fouiller l’affleurement, nous sommes confrontés à un paysage surprenant : une immense étendue de charbon criblée de trous. Des milliers de fosses creusées dans la terre noire, à intervalles réguliers, de la profondeur d’une tombe. À côté de chaque tombe, un monticule de poussière blanche, comme pour la combler. Personne n’est capable d’expliquer à quoi elles sont destinées.

Traduit de l’anglais par Carole Delporte © « The Atlantic Magazine », septembre 2018. Distribué par Tribune Content Agency LLC. Tous droits réservés