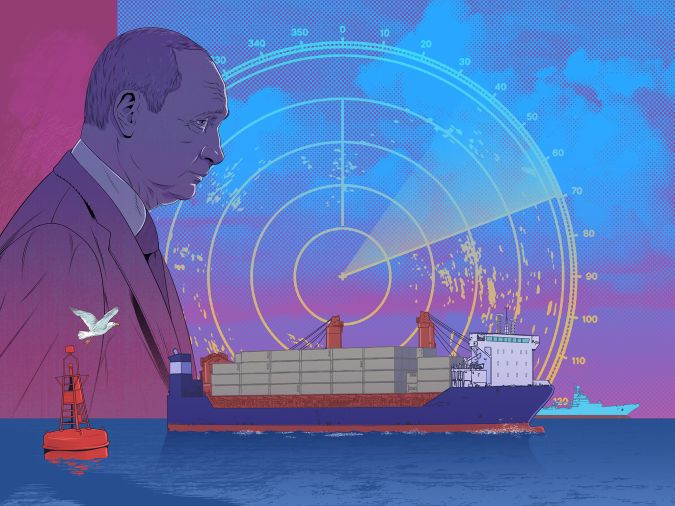

Tenant d’une main le volant de son pick-up d’un autre temps, peinture décrépite et pare-brise fissuré, Hassan Ibrahim passe la tête par la fenêtre pour profiter des bourrasques fraîches de la nuit. Il est 1 heure du matin dans le désert de l’est tchadien. Difficile de rester éveillé sur cette piste de sable et de roches qui serpente inlassablement : les prêches à l’autoradio bercent depuis trois heures non-stop le sommeil de l’apprenti assis sur le siège passager. Soudain, c’est l’embardée. Une paire de phares à la lumière aussi blanche et forte qu’un projecteur de stade arrive en trombe. Un Toyota Prado fonce. Hassan se range sur le côté ; la piste est trop étroite pour deux. Il soupire et peste. « À cette heure-là, les véhicules luxueux sont rares », dit-il. Il y a de fortes chances que ce soit un trafiquant de voitures volées au Soudan en guerre, à une cinquantaine de kilomètres de là. Dans la région, on les appelle les « voitures de sang ».

« Elles sont le sang du Soudan et bientôt, elles seront le sang de toute la région », s’inquiète une heure plus tard Hassan. Libyen de papiers mais habitant autoproclamé du Sahara, convoyeur d’essence à travers le désert, il est aux premières loges de ce nouveau trafic. Neuves et sans plaque d’immatriculation, les voitures volées apparaissent au Tchad depuis un an et demi sur les marchés, au bord d’une route, à prendre la poussière en attendant un acheteur, roulant à tombeau ouvert à travers le désert, ou sur des vidéos TikTok. Furtives, elles disparaissent une fois qu’une nouvelle vie leur a été inventée, une plaque d’un pays tiers rivetée, une carte grise falsifiée, ou la vie de leurs anciens propriétaires effacée. Hassan en a vu passer des centaines. Mais pour l’instant, il installe sa natte sous son véhicule à l’arrêt. Il est temps de dormir.

Dans ce pays de 45 millions d’habitants, plus de 10 millions de personnes ont été forcées de fuir.

Avril 2023. L’équilibre fragile qui régnait au Soudan depuis la révolution de 2018-19 vole en éclat. La guerre éclate à Khartoum. Deux généraux, ex-commandant et commandant-adjoint de l’armée soudanaise, se retournent l’un contre l’autre. D’un côté, l’armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, de facto au pouvoir ; de l’autre, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit « Hemetti ». Dans l’ouest du pays, au Darfour, les FSR, composées d’une majorité d’anciens janjawids des années 2000 – les combattants arabes à l’origine du génocide de 2003 –, massacrent durant les mois qui suivent tout ce qu’ils peuvent d’hommes de la communauté masalit, engendrant l’exode de 600 000 personnes, dont 80 % de femmes et d’enfants, vers le Tchad. Selon une estimation de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans ce pays de 45 millions d’habitants, plus de 10 millions de personnes ont été forcées de fuir. Des dizaines de milliers d’autres sont mortes. C’est l’une des pires crises humanitaires au monde depuis des décennies, estime l’ONG Médecins sans frontières. Par-dessus ces chiffres déjà édifiants s’est ajoutée une nouvelle calamité, la famine.

Dès les premiers jours, alors qu’arrivent à pied au Tchad des dizaines de milliers de réfugiés, autant de véhicules passent la frontière. De toutes provenances : certains ont été pillés à l’État, d’autres à des concessionnaires, d’autres encore sont des occasions volées à des particuliers, ou encore rachetées à des réfugiés qui vendent tous leurs bien pour se payer à manger, les prix ayant décuplé, guerre oblige. « Les FSR sont venus dans Beida à moto et à cheval. Ils ont pillé deux ONG et des commerçants au marché, se souvient Ahmed Nourredin, enseignant dans ce village posé entre Tchad et Soudan. Depuis, chaque jour que Dieu fait, on voit passer des dizaines de voitures dans le village. Elles vont toutes au Tchad. Les FSR passent devant nos yeux avec leur butin ! »

Aucun inventaire

La police soudanaise affirme que 153 572 véhicules ont été volés par les FSR lors de la première bataille de Khartoum, en quelques semaines. Ce chiffre est sous-évalué, selon plusieurs trafiquants rencontrés. Mais c’est le seul qui existe. Aucun inventaire n’est effectué pour le reste du pays, dont les mille et une pistes sont autant d’autoroutes à magouilles pour citoyens rompus à l’informel. Surtout, la principale région où se déroule ce trafic, l’ouest soudanais, est un carrefour à l’histoire faite de sultanats prospères et redoutés. Des négociants libyens y venaient déjà au XVIIIe siècle vendre dattes et sel du grand Sahara, d’autres arrivaient d’Afrique centrale pour écouler dents d’éléphants et plumes d’autruches. C’est d’ailleurs au sultan du Darfour que Napoléon a écrit en 1799 lorsque, de passage au Caire dans sa conquête avortée des rives sud de la Méditerranée, il a voulu acheter 2 000 esclaves pour renforcer son armée.

Désormais, les Toyota ont remplacé les esclaves. Dès les années 2010, les « Boko cars » ont commencé à se vendre sur les marchés soudanais. Ce nom, décliné de celui des djihadistes de Boko Haram au Nigeria, désignait alors toutes les illégales, les sans-plaque, les trafiquées, les pas chères. Bis repetita quand le chaos s’est invité en Libye en 2011, puis en Centrafrique en 2012 : les 4 x 4 ont été volés dans ces pays, et acheminés dans les pays alentour, notamment au Soudan. Ce pays de près de 2 millions de km2 était jusqu’alors la plaque tournante du commerce et du troc, et n’avait jamais subi une telle atrophie de son parc automobile. C’est pourtant ce qui lui arrive depuis l’année dernière, et ce massivement, jusqu’au point de chambouler totalement le marché régional du commerce de voitures, comme un nouveau signe de l’instabilité chronique dans laquelle est en train de sombrer la région. « Que peut-on dire de l’état d’un pays lorsqu’on retrouve toutes ses voitures, volées, à plus de 3 000 km de là, dans un autre pays ? », s’interroge, philosophe, Ahmed le prof.

Des Prado grimés de boue

Depuis son cabinet d’avocats à El-Geneina, au Soudan, Ahmed Omer Khamis avait depuis vingt ans une vue imprenable sur l’un des principaux parkings de la ville, où des commerçants ont pris l’habitude de venir exposer leurs véhicules à vendre. « Avant la guerre, je voyais des voitures venues du Bénin, de Libye, du Nigeria. Et puis tout s’est inversé. Ce sont nos propres véhicules qui ont commencé à s’exporter ! », s’étonne encore l’homme de 51 ans, barbe poivre et sel. Au cas où – déformation professionnelle –, il a commencé à prendre des notes. Les jours ont passé, la guerre a éclaté, il a fui. Depuis le camp de réfugiés où il a échoué, sur le petit carnet de notes qu’il garde en permanence dans la poche de sa chemise à carreaux boutonnée jusqu’au cou, il dresse une typologie des voitures soudanaises dérobées. En trois catégories, sachant que toutes sont des Toyota, ultra leader du marché saharien.

Les premières, les petites voitures peu onéreuses, sont vendues à vil prix sur le marché local. Elles ne sont pas intéressantes pour les trafiquants. Les deuxièmes, les pick-up Land Cruiser, vont directement gonfler la flotte des FSR, pour les combats. Ils sont devenus au Sahel et au Sahara ce que les éléphants furent à Hannibal : un redoutable avantage, une marque de fabrique évoquant fierté et robustesse depuis la « guerre des Toyota » en 1987, quand les véhicules de combat improvisés du Tchad ont défait les tanks et les avions de combat libyens. La peur qu’ils inspirent désormais précède l’arrivée des guerriers sur le champ de bataille. Ces pick-up-là ne quittent pas le Soudan.

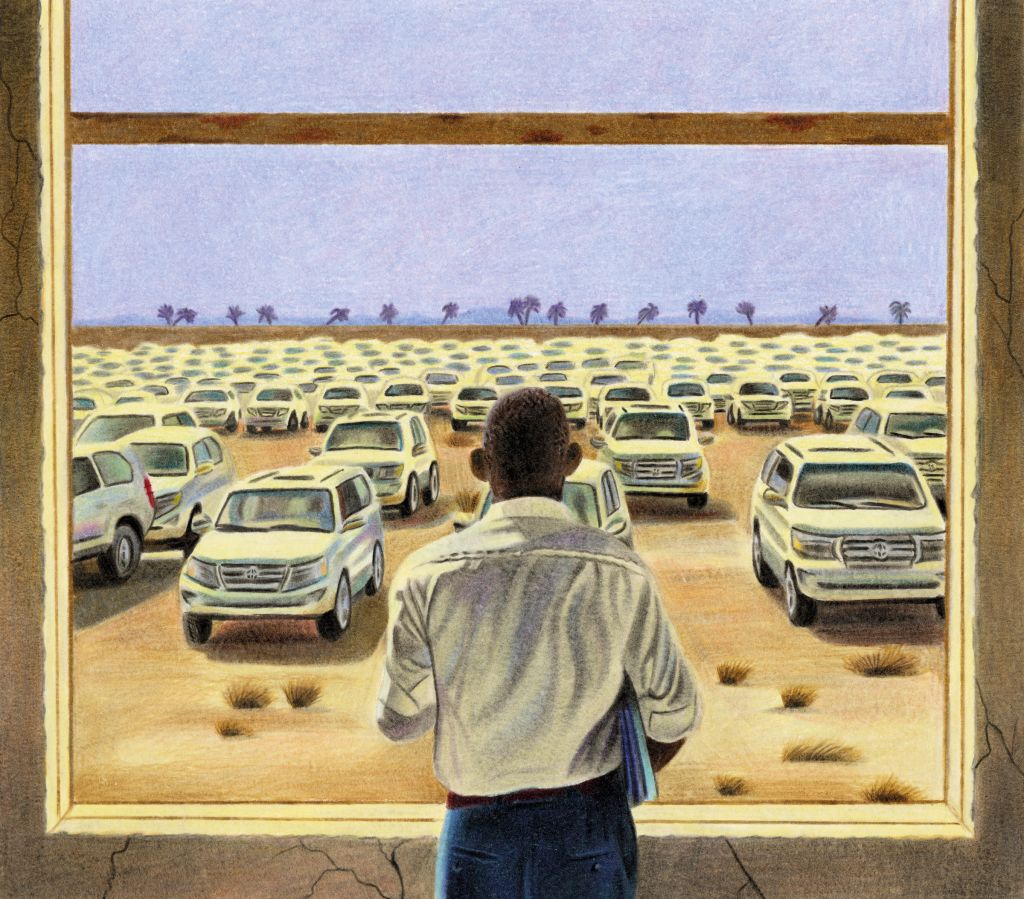

Ce sont les troisièmes, les rutilants, les vantards, aux larges phares aveuglants, qui constituent le nerf du trafic. Principalement des Prado V8 climatisés, souvent grimés de boue pour avoir l’air moins neufs. Ce sont eux qui sont revendus tout au long d’une chaîne illégale bien huilée, suivant majoritairement la même route que les réfugiés, nombreux à avoir fui au Tchad, où se trouvent déjà des camps datant de la guerre du Darfour, il y a vingt ans.

Robinet ouvert

Les autorités tchadiennes ont d’abord imposé le parking à Adré, ville-frontière, pour ces berlines qui arrivaient par dizaines. Au bout d’un mois de guerre, au printemps 2023, plusieurs milliers étaient stationnées là, et N’Djamena a décidé de les faire dédouaner pour récupérer la taxe d’importation. Le robinet était ouvert. Des filières se sont mises en place. Le trafic a pu débuter. Conséquence logique, les prix se sont effondrés. Un véhicule valant entre 40 000 et 50 000 euros neuf, parfois 80 000 pour certains modèles, a commencé à se revendre à la frontière dix fois moins.

Khalil, 46 ans, barbe hirsute, est laveur de voitures du côté tchadien de la frontière à Adré. Chaque jour dans son petit garage improvisé à l’air libre, il lustre les bolides de ceux qui défient la poussière en plein désert. Début février, dans la boîte à gants d’un Land Cruiser 2007, il a trouvé un permis de conduire et une carte grise, portant la photo de quelqu’un qui n’avait pas la même tête que le conducteur. Un numéro de téléphone était indiqué ; Khalil s’est caché et a appelé.

« C’est bien mon véhicule mais j’ai fui Khartoum pour Gedarif [dans l’est du Soudan, à 2 000 km de là, NDLR], ils l’ont volé avant que je parte », a répondu l’homme sur la photo. Une négociation avec le convoyeur du véhicule a alors débuté, à distance via le téléphone de Khalil, rare parangon de vertu dans un océan de trafiquants : « Il demande trois millions de francs CFA [4 600 euros, NDLR] pour que vous le récupériez, ça vous intéresse ?

— Oui, j’ai des cousins à Adré, laissez-moi les appeler. »

Ceux-là, des réfugiés, ont donné l’argent. Ça reste peu cher payé pour récupérer la voiture qui vaut, neuve, 40 000 euros. Depuis, Khalil fouille les véhicules qu’il lave, dans l’espoir de trouver d’autres papiers.

Plus on va loin, plus on revend cher

Quand on raconte cette histoire à Kamal, grossiste d’automobiles légales et trafiquant de berlines volées à ses heures perdues, il botte en touche. « Jamais vu de papiers d’identité appartenant à quelqu’un d’autre que le conducteur », jure-t-il. Pour couper court, il marmonne : « De toute façon, il y a toujours eu du commerce de voitures dans la région. » Il faut lui promettre l’anonymat pour qu’il se montre plus bavard. Le trafic ne pourrait se faire sans complicités politiques, d’un côté comme de l’autre de la frontière, affirme-t-il. « Tout le monde prend sa part dans cette histoire. Personne n’a envie qu’on en parle et que le business s’arrête, mais tout est organisé », dit le quadragénaire chic, boubou sur les épaules, montre clinquante au poignet et smartphone posé sur son paquet de cigarettes. Chaque mois, quand il se rend à la frontière pour faire son marché, il prend mille précautions : il n’achète que deux ou trois voitures à la fois, pour ne pas attirer l’attention avec des convois imposants. Il les fait acheminer jusqu’au Cameroun, où sa marge explose. Plus on va loin, plus on revend cher. Au Niger, au Nigeria, en Centrafrique… et même en République démocratique du Congo, on retrouve des voitures volées soudanaises. Elles y intègrent le marché de voitures d’occasion, parfois sans que les acheteurs sachent d’où elles viennent.

« Plus que la Libye, le Tchad est devenu la plaque tournante de ce trafic, à cause des répartitions de populations zaghawa et arabe des deux côtés de la frontière : elles sont présentes au Tchad et au Soudan ! Les Arabes des FSR côté Soudan revendent aux Zaghawa côté tchadien, qui organisent le commerce à partir d’ici », explique un autre commerçant, membre des deux communautés. Sachant que les Zaghawa sont au pouvoir au Tchad depuis 1990. Surtout, le Darfour, frontalier du Tchad, est quasi totalement contrôlé par les FSR : ils peuvent y mettre en place le trafic à leur guise. Au moment où nous écrivons cet article, seule la ville d’El-Fasher, la capitale du Darfour du Nord, n’est pas sous le contrôle total des FSR.

Ces dernières l’assiègent depuis des mois, et la situation humanitaire y est particulièrement préoccupante. La ville subit des bombardements quotidiens. Les axes qui la rallient sont quadrillés de checkpoints. Pour ses habitants et les centaines de milliers d’autres qui avaient trouvé refuge dans des camps autour de la ville, c’est l’enfer au quotidien. Plus de nourriture, plus de réseau téléphonique, plus d’eau. Au total au Soudan, environ 18 millions de personnes souffrent d’une grave insécurité alimentaire, et 5 millions sont menacées d’une famine imminente.

Dans un V8, on aurait retrouvé des passeports tachés de sang, de trois enfants et de leur mère.

À Abéché, dans l’est du Tchad, les hommes d’affaires se bousculent pour acheter ces « voitures de sang » dont les propriétaires ont été tués, ou sont aujourd’hui sur les routes et dans des camps. En ce jour d’avril 2024, sur le bas-côté d’une artère majeure, une dizaine de Prado V8 blancs sont garés. La plupart n’ont pas de plaques, ceux qui en portent ont bénéficié des largesses de douaniers tchadiens qui leur en ont délivré contre espèces sonnantes et trébuchantes, raconte un acheteur qui s’est arrêté devant les rutilantes carrosseries.

Le vendeur : « Elle est arrivée ce matin du Soudan. Je la vends 15 millions, elle est toute neuve, moins de 3 000 kilomètres au compteur. » 15 millions de francs CFA, c’est 22 800 euros. Neuve, elle en vaut 75 000. L’acheteur : « Elle n’a pas été volée au moins ?

— Bien sûr que non, on pourra aller chez le notaire faire l’acte de vente, avec ça tu feras le dédouanement. »

Le client inspecte le véhicule : « il y a encore le plastique sur le tableau de bord ! », se réjouit-il. Soudain, il aperçoit un autocollant « Property of United Nations ». Le vendeur reste interdit : il ne l’avait pas vu et demande à deux jeunes d’arracher l’étiquette. « Je n’achète pas de véhicule volé, c’est haram » (« péché » en arabe), dit le visiteur en s’éloignant. Il n’est pas le seul à refuser : dans les rues des grandes villes tchadiennes, des histoires circulent… Dans un V8, on aurait retrouvé des passeports tachés de sang, de trois enfants et de leur mère. Dans un autre, des douilles de balles traînaient à côté des pédales. Faire du commerce sur le dos de la spoliation pourrait porter malheur. Beaucoup préfèrent ne pas s’y risquer. Les autres sont résignés et fatalistes : de toute façon, leur pays est pris en étau entre les guerres des autres et les leurs depuis tant d’années.

Aujourd’hui, mi-2024, l’avocat Ahmed Omer Khamis se souvient avec nostalgie de son bureau avec vue sur le parking à El-Geneina. Les FSR ont tué trois de ses confrères avec qui il enquêtait sur les droits de l’homme depuis des années. Il s’est réfugié au Tchad, à Adré, havre de misère pour réfugiés désespérés. Avec d’autres avocats d’El-Geneina, il consigne sur des dizaines de bouts de papier tout ce qu’il peut de détails sinistres, comme preuves des massacres, pour aider la Cour pénale internationale à enquêter. À ce qu’ils entendent, les FSR recourent aux mêmes procédés que les janjawids lors du génocide des années 2000 : nettoyage ethnique, ciblage de tous les hommes et garçons d’une communauté, crimes contre l’humanité. Ils racontent se sentir bien seuls dans cette affaire. « Personne ne sait vraiment combien de gens les FSR ont tués à El-Geneina, il faut compter un à un », témoigne l’un des collègues avocats, Abdel Moneim, 31 ans, sac à dos gris posé sur les genoux dans lequel s’entassent pêle-mêle un ordinateur, la poussière du désert et ses notes. Pour l’heure, ils ont répertorié 7 000 morts, 2 800 disparus et 520 blessés pour la ville qu’ils ont quittée. « Quand on en aura fini avec ce décompte funèbre, retrouver les voitures éparpillées sera une priorité. »