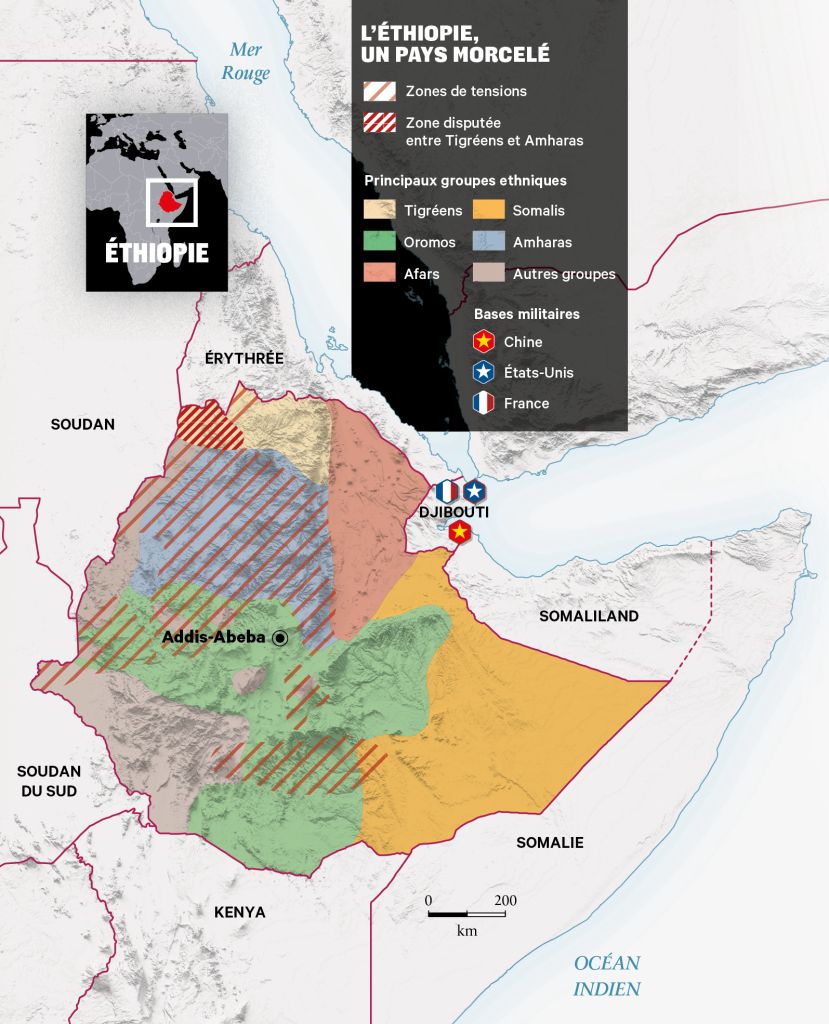

On parle souvent de l’Éthiopie comme du seul pays d’Afrique n’ayant jamais été colonisé. Comment s’est formé l’État moderne ?

À la fin du XIXe siècle, l’Abyssinie, la région de la Corne de l’Afrique où se situe aujourd’hui l’Éthiopie, n’était qu’un ensemble de petits royaumes avec leurs propres formes de gouvernance, leurs langues et leurs structures sociales. Le système était stable et ces groupes ne se battaient, pour l’essentiel, qu’à leurs frontières. C’est lorsque des puissances européennes se sont intéressées à la zone que l’équilibre a été rompu. Français, Britanniques et Italiens, dont les intérêts s’entrechoquaient, ont signé en 1906 un traité tripartite afin de contrôler de manière indirecte la région. Ils ont fourni des armes, de l’argent et des moyens diplomatiques, pour permettre l’émergence d’un roi et sa domination sur les autres peuples. En fait, l’Éthiopie a été le premier exemple de néocolonialisme en Afrique.

Le pays a pourtant vu émerger des hommes forts : Ménélik II, considéré comme le père de l’empire, ou Haïlé Sélassié Ier, figure des non-alignés durant la guerre froide.

Oui, mais cela n’a été possible que grâce à l’intervention de puissances étrangères. Avant le XXe siècle, la notion d’Éthiopie n’existait pas. Il n’y a d’ailleurs jamais eu une nation unie : seulement la reconduction, par la force, de la domination politique, économique, culturelle et linguistique d’un groupe – les chrétiens amharas – sur d’autres groupes. Après le renversement d’Haïlé Sélassié Ier en 1974, cette domination a été perpétuée par le régime militaire qui a suivi. En 1991, ce dernier a, à son tour, été renversé par une coalition de guérillas nationalistes, qui a doté le pays en 1995 d’une Constitution créant une fédération dans laquelle les principales communautés administraient leur région. Mais elle n’a jamais été vraiment appliquée, et l’un des groupes, les Tigréens, a de nouveau tiré la couverture à lui. La domination a seulement changé de camp.

Peut-on expliquer les conflits qui secouent le pays à travers ce prisme ?

Oui, absolument. Et Abiy Ahmed, l’actuel Premier ministre, est passé maître dans l’art d’attiser ces divisions pour asseoir son pouvoir. Le combat de Battee Urgeessaa s’inscrit dans la longue histoire de résistance à cette domination. Il militait pour le retour du fédéralisme, et voulait bâtir un modèle concerté, sur la base de la Constitution. Cela doit passer par un dialogue national sincère, qui ne soit pas téléguidé par le gouvernement.