Et la lune regarde la scène, stupéfaite. Elle est là, ronde, parfaite, posée sur ce ciel obscur. Ses cratères dessinent une bouche grande ouverte et des yeux exorbités. À moins que ce ne soit les tiens.

Trois ans que tu n’es pas rentré dans ton pays. Nous voilà à sa frontière, sur la route qui relie Johannesburg, en Afrique du Sud, à Harare, la capitale du Zimbabwe. Une frontière dessinée par les eaux limoneuses du Limpopo, ce fleuve que traversent chaque mois des dizaines de Zimbabwéens sur le chemin de l’exil. Le chauffeur de bus coupe le contact et tout le monde descend pour les contrôles. Le pas engourdi de sommeil, un vieil homme, casquette « Happy Days » enfoncée sur son crâne chauve, enjambe les paquets de pain de mie étalés dans l’allée. À chaque arrêt, les passagers ont dévalisé les étals des stations-service sud-africaines. Le pain comme une denrée rare. Un souvenir du pays qu’il ne faut pas manquer. Comme s’ils avaient peur de n’en avoir jamais assez.

Lorsque nous nous sommes rencontrés en Afrique du Sud, tu m’as promis de me montrer ton pays. Tu prétends qu’il est bien plus beau que ce que l’on en dit.

Le bus se vide, mais tu restes assis. Tes yeux ne peuvent se défaire de cette lune ronde et familière. Le vieil homme a dû remarquer ton étonnement, et glisse de sa bouche édentée : « Bienvenue chez Mugabe ! » As-tu l’air d’un étranger pour qu’on te souhaite la bienvenue ? Tu ne serais donc plus chez toi ? Lorsque nous nous sommes rencontrés en Afrique du Sud, tu m’as promis de me montrer ton pays. Tu prétends qu’il est bien plus beau que ce que l’on en dit.

La nuit est froide. Tu descends. Les camions de marchandises sont immobilisés sur le bord de la route, vides. Des dizaines de bus et de voitures remplis à craquer de passagers attendent leur tour au poste de douane. Des bidons d’essence à l’odeur irritante, des matelas emballés sous plastique, des sacs de pommes, de chips, des litres d’eau, de la farine, des monticules de sachets de pain de mie, des canapés usagés, des caisses d’œufs, du papier toilette, de l’huile de cuisson, des barres de savon colorées, des paquets de sucre éventrés, des bougies, des boîtes d’allumettes, de conserve… Partout. En quantité. Ce qu’il n’y a plus de l’autre côté. Ce que l’on part vendre au marché noir ou distribuer à sa famille. Partout. Entre tous les bras, sur tous les toits des engins.

Dans l’obscurité, un homme se tient en équilibre sur le sommet d’un bus pour décharger un à un la montagne de sacs des passagers. Il tente de défaire les cordes emmêlées. Et fume une cigarette. À terre, un douanier inspecte les bagages et vérifie à vue d’œil qu’il n’y ait pas plus de 1 500 rands sud-africains (environ 100 euros) de provisions par personne. C’est la règle ici. Sur ce poste-frontière perdu sur la route qui relie Johannesburg à Harare, au-dessus du fleuve Limpopo.

Trois ans que tu vis dans l’illégalité en Afrique du Sud, tes visas ne sont plus valides. À l’intérieur du baraquement, des ombres attendent, tête baissée, que les douaniers tamponnent leurs passeports. Tu hésites. Comme angoissé. A-t-on besoin d’être en règle pour rentrer chez soi ?

Vous aviez ri, tu te souviens ? Mais pas trop, parce que ces billets de plusieurs centaines de millions de dollars sont le symbole de la mort de ton pays.

Un homme s’approche et te propose de changer des rands contre des dollars zimbabwéens. Tes amis en avaient ramené de leur séjour au pays. Ils t’avaient montré les billets, ces feuilles imprimées à la va-vite, périssables en six mois. Tu en avais déjà vu, tu avais touché leur papier de mauvaise qualité. Vous aviez ri, tu te souviens ? Mais pas trop, parce que ces billets de plusieurs centaines de millions de dollars sont le symbole de la mort de ton pays. Et là, cet homme en tient des centaines dans ses mains. Il en a des centaines de milliers d’autres dans le sac en plastique qu’il traîne sur son dos. Les billets sont reliés par un élastique. Ces élastiques qu’au Zimbabwe tout le monde porte autour du poignet comme des bracelets de pauvreté. « Va-t’en. Je ne veux pas voir ces billets. Je ne veux pas de ton argent. D’ailleurs je n’ai rien à échanger. Va-t’en je te dis ! »

Des dizaines de mendiants nous entourent désormais. Ils sont âgés et aveugles. Tous. Ils tiennent un bâton dans la main gauche, un enfant dans la main droite. Et agitent des boîtes de conserve rouillées où s’entrechoquent quelques rands. C’était donc ça ce bruit métallique ? Ce bruit de crécelle. Ils implorent ton aide. Ils nous encerclent et tu tentes de t’en défaire. « Vous jouez votre rôle de pauvres Africains, c’est ça ? Vous faites ça pour que l’on ait pitié de vous ?… Vous nous rabaissez aux yeux du monde. Mais il vous a oubliés. Et moi je ne peux rien pour vous. Partez… Laissez-moi seul. »

Les passagers remontent dans le bus, et offrent quelques rands au chauffeur pour qu’il ne vérifie pas les passeports périmés. Lui-même en redistribuera la moitié aux douaniers un peu plus loin. Nous partons. Le soleil s’est levé. Tu cherches ta lune des yeux. Elle a disparu.

Harare, la capitale de ton enfance

En descendant du bus, un homme propose de nous conduire à l’hôtel. Tu grimpes dans son vieux tacot défoncé, mais il fait signe qu’il faut d’abord pousser l’engin pour qu’il démarre. À ton allure, il a deviné que tu n’étais pas revenu depuis bien longtemps. Cet homme éreinté, aussi usé que sa vieille Toyota, frôle la quarantaine. Il reluque ton paquet de Marlboro : « Ça fait des années que j’en ai pas fumé des comme ça. Ici, ils ne vendent que des Madison et la cigarette coûte trois millions de dollars. » Tu lui en offres une. Trois millions de dollars, c’était le prix d’une villa il y a cinq ans. Il a envie de parler. Comme beaucoup, il est parti de son village natal pour venir travailler à Harare. Dès qu’il le peut, il retourne voir sa famille dans l’est du pays pour donner des nouvelles et des vivres. Tu ne sais quoi dire.

Autour de la gare routière, les rues sont défoncées, trouées, perforées. Tu regardes les racines des arbres qui ont percé le macadam. La nature a repris ses droits sur les trottoirs. Dans les années 1990, les gratte-ciel d’Harare se rêvaient à Manhattan. Défraîchis, ils ne sont plus que les témoins de la misère. Les lampadaires pendent, brisés. Les feux de circulation ne fonctionnent plus. Le chauffeur continue à te parler. Tu acquiesces, mais tu ne l’entends pas. Il te confie qu’il ne veut plus de Mugabe. Et toi, tu ne l’écoutes pas. Le moteur se tait. « On est arrivé. » La voiture s’est arrêtée devant le Crowne Plaza, le grand hôtel de la ville.

Tu avais raison, ta ville est magnifique. Elle est si belle vue d’en haut. Si calme et silencieuse. Les frondaisons forment un tapis de verdure au-dessus des maisons basses.

Tu ouvres le coffre, commences à décharger tes sacs remplis de nourriture devant cet hôtel cinq étoiles pour hommes d’affaires fortunés. Un portier, endimanché dans un costume trop large, te regarde. La scène pourrait être comique. Elle est absurde. Tu glisses quelques rands sud-africains par la fenêtre du taxi et nous nous engouffrons rapidement entre les portes battantes. Un de tes amis qui travaille ici a réservé une chambre au dix-huitième étage de cette grande tour d’argent qui surplombe la ville. Ça y est, tu es chez toi.

Tu avais raison, ta ville est magnifique. Elle est si belle vue d’en haut. Si calme et silencieuse. Les frondaisons forment un tapis de verdure au-dessus des maisons basses. Les parcs verdoyants s’étalent à l’infini. Des nuages se reflètent dans les vitres de la Banque fédérale, où l’on imprime jour et nuit des billets sans valeur.

L’immense boulevard Nkrumah s’étend sous nos yeux. Robert Mugabe l’a baptisé ainsi en 1980, en hommage à son ami ghanéen, père du panafricanisme. Le boulevard est vide. De rares voitures passent furtivement, taches de couleur vite dissipées. Harare, la capitale de ton enfance. En shona, Harare signifie « la ville qui ne dort jamais ». Aujourd’hui, Harare semble endormi.

Personne dans ta famille ne sait que tu es revenu, n’est-ce pas ? Tu n’as rien à offrir à tes tantes, sauf quelques paquets de sucre. Toi, l’émigré, celui qui devait aider ceux restés au pays, tu n’as presque pas donné signe de vie depuis ton départ. Ta mère est morte voici trois ans, emportant avec elle tes racines. Ta seule raison de rester avait disparu. Alors, sans rien dire à personne, tu as quitté le Zimbabwe. Tu t’es « exilé », comme on dit. Sans te retourner sur ce pays qui t’avait tant promis et ne t’offrait plus rien. Tu ne lui en as jamais voulu de t’avoir abandonné. Ce n’était pas sa faute.

« Tu veux combien de bizas ? »

Tes yeux se braquent sur les images de la télévision. Les élections approchent et le Zimbabwe passe en boucle sur CNN. On voit une femme se glisser sous les grillages de la frontière avec l’Afrique du Sud. Ramper. Elle pousse son bébé en pleurs dans la poussière pour échapper aux gardes qui font leur ronde. L’enfant hurle et la femme est terrorisée. Les caméras américaines filment la souffrance de ton peuple comme elles tournent leurs films. Leurs images pénètrent ton pays sans concession, ni douceur. Tu t’emportes : « Faut-il qu’il y ait des Blancs victimes d’un régime pour que l’on s’intéresse à nous ? Pourquoi ne parlez-vous jamais des milliers de morts en Somalie ? » Ne crie pas, je n’en sais rien…

On frappe à la porte. C’est ton ami Bongani. Il n’a pas bonne mine. Il est amaigri, ses yeux s’enfoncent dans leurs orbites.

« Vous avez fait bonne route ? Je t’ai apporté des dollars zimbabwéens. Tu veux combien de bizas ?

— Des quoi ?

— Des bizas… des milliards de dollars quoi. »

Ce mot n’existait pas lorsque tu étais ici. Bongani te sent un peu perdu. Il enchaîne : « Tu veux changer combien ? 100 dollars US ? Je te les fais à 5 bizas, c’est un bon prix. D’habitude ça s’échange entre 3,5 et 4 milliards. » Bongani sort cinq épaisses liasses de billets. Tu n’en crois pas tes yeux. « Tu peux recompter si tu veux ! », souffle-t-il. Tu ne recompteras pas. Tu jettes les feuilles de papier. Elles s’écrasent au pied du lit, aussi lourdes que des briques.

Bongani regarde par la fenêtre de l’hôtel, presque envoûté par la vue majestueuse. Puis sur le même ton morne, ajoute : « Je ne veux pas mourir dans la souffrance. »

Bongani vend des poulets au marché noir. Il les trimballe dans le coffre de sa voiture et fait sa tournée à travers la ville et les anciens ghettos. « On se débrouille. Avec mon ancien travail, la paye que je recevais à la fin du mois ne valait plus rien au bout de trois jours. » Tu l’observes, gêné. Tu scrutes sa maigreur. Sa tristesse. Il doit envier ton sort. Celui que, pourtant, tu n’avais jamais souhaité à personne. Lui aussi veut émigrer en Afrique du Sud, mais il n’a pas les moyens d’emmener sa famille avec lui. Sa fille vient d’avoir sept mois. Ses yeux s’illuminent quand il en parle. Tu aimerais qu’il arrive à sourire. Il se rassure : « Je suis optimiste. Les choses sont en train de changer. La campagne électorale est calme et ces imbéciles ne vont pas rester au pouvoir. »

Bongani regarde par la fenêtre de l’hôtel. Presque envoûté, comme nous l’étions, quelques instants plus tôt, par la vue majestueuse. Puis sur le même ton morne, ajoute : « Je ne veux pas mourir dans la souffrance. » Il se dirige vers la sortie. Tu lui glisses deux sachets de pain de mie dans l’entrebâillement de la porte et refermes derrière lui sans attendre son « merci ». Tu ne voulais pas que je voie ton geste.

Voilà quelques jours que nous sommes installés dans une petite maison à l’écart de la ville, avec un jardin et un grand arbre. Trois milliards de dollars la semaine, c’est un prix raisonnable… Tu commences à prendre tes marques. Tu connais les règles, les taux de change, et les prix ne te surprennent même plus. Tu sais où trouver du pain et de la viande, à quelle adresse changer de l’argent aux meilleurs taux.

Tu ne trouves pas que c’est étrange ? Ici, on deale sa monnaie et on achète à manger comme des trafiquants de drogue : au fond de couloirs crasseux ou dans la rue, sous le manteau. Avec quelques dollars américains, on peut éviter les files d’attente interminables qui ponctuent les trottoirs d’Harare. Dès que les passants aperçoivent la silhouette d’un sachet de pain, ils se ruent aux portes du magasin. Mais la rumeur est toujours plus rapide que la foule : il n’y a déjà plus rien et tout le monde ressort, après des heures d’attente et d’espoir, avec juste des billets entre les doigts. Pour survivre, il faut connaître les combines, et les bonnes personnes. Et avoir des devises étrangères.

Ta belle cousine rendue à l’espoir

Tu t’es enfin décidé à rendre visite à ta famille. Il fallait sans doute que tu t’habitues à ton pays avant de retrouver les tiens. Sur la route qui mène à Ruwa, un ancien ghetto noir à trente kilomètres d’Harare, les montagnes défilent. À l’avant du minibus, on aperçoit des assemblages de pierres rondes. Une main semble les avoir posées avec soin, l’une après l’autre, au milieu des herbes hautes et jaunies. On se demande quelle force mystérieuse les fait tenir en équilibre. Le paysage est paisible, aussi doux que la musique qui s’échappe par soubresauts de la radio. Ces montagnes ne sont pas hautes, elles ne sont pas majestueuses. Elles sont juste éternelles. Intactes. Elles sont encore plus belles que dans tes souvenirs. Tu vois, tout ne disparaît donc pas.

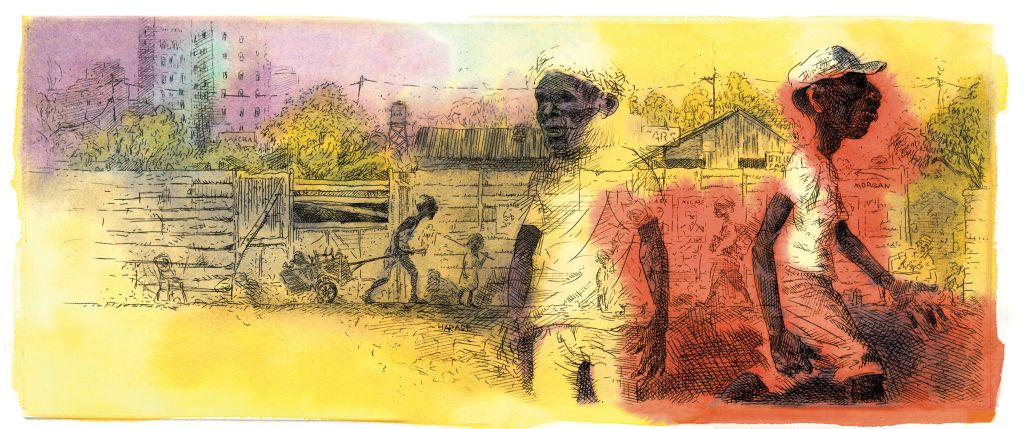

À l’entrée du township, des membres du parti au pouvoir surveillent les allées et venues des habitants. Le ghetto est étrangement propre, assoiffé par le soleil d’hiver. La misère se pare d’un manteau de pudeur. Si l’on souffre, c’est chez soi. Les mines tristes trahissent le manque d’argent et les silhouettes, la faim. Mais les vêtements sont soignés. Il y a encore des fleurs dans les jardins.

Devant la maison de ta tante, un enfant fait du vélo. Il nous suit du regard, intrigué, jusqu’à ce que nous ayons franchi le seuil de la porte. Vous ne vous connaissez pas. « Mangwanani !… » (« Bonjour »)

Nothando est une fille intelligente, une élève brillante, tu l’as toujours dit. Aujourd’hui, son diplôme de tourisme n’a pas plus de valeur qu’un billet de dix millions de dollars.

Ta tante et tes cousines semblent être restées figées pendant ton absence, assises dans leur petit salon aux murs bleus. Elles se lèvent, s’exclament, te serrent contre elles. « On a entendu que tu reviendrais. » Ta tante est enthousiaste de te revoir. Sa fille lui lance un regard accusateur : « On n’y croyait plus. » Sa voix est pleine de reproches. Nothando n’arrive pas à t’en vouloir. À l’époque, vous étiez comme frère et sœur. Elle a coupé ses cheveux à ras. Sans cesse, elle passe une main sur sa tête, répétant qu’il ne faut pas la regarder.

Depuis la mort de ton oncle, c’est elle qui gère la maison. Il avait une entreprise de recyclage de ferrailles, et aujourd’hui la famille s’en sort en liquidant le fond du stock. Quand personne ne vient acheter, ils ne mangent pas. Nothando est une fille intelligente, une élève brillante, tu l’as toujours dit. Aujourd’hui, son diplôme de tourisme n’a pas plus de valeur qu’un billet de dix millions de dollars.

Tu serais plus à l’aise un verre entre les mains. Mais ta tante et tes cousines n’ont rien à offrir, elles n’ont plus d’eau depuis trois mois. La section locale du parti n’a jamais reversé le règlement des factures à la municipalité, qui en a déduit que personne n’avait payé. La compagnie des eaux a coupé les vannes aux dix mille habitants. De toute façon, elle n’était plus potable depuis bien longtemps, les égouts sont éventrés.

Pour tuer le temps, tu sors fumer une cigarette et, sur le pas de la porte, ta cousine te prend à part. Elle chuchote :

« Il faut que je parte à Johannesburg. J’ai une amie là-bas. Je pourrais trouver du travail, il faut que tu m’aides. On n’a plus rien ici.

— Pour obtenir un visa sud-africain, il faut changer deux cents dollars américains en traveller’s chèques ! Je ne les ai pas, Nothando !

— Il y a un réseau dans le ghetto. Un homme qui vend des faux traveller’s chèques pour 500 rands. Je pourrais rester un mois. S’il te plaît… »

Tu tentes de la rassurer : « Je les trouverai… » Je t’entends demander :

« Tu en as besoin tout de suite ?

— Non, de toute façon, on ne peut pas obtenir de visa avant les élections. À l’ambassade d’Afrique du Sud, ils veulent que l’on reste pour voter… »

Il faut partir. La prochaine fois, on te promet un vrai repas. Avec de la farine de maïs, et peut-être même de la viande. « À lundi ! », lance Nothando, pleine d’espoir dans la cour. Ta promesse l’a rendue belle. « On fêtera ensemble un nouveau président ! » Au coin de la rue, un membre du parti fait sa ronde. Il l’a entendue, mais ne dit rien. Tu devrais lui faire signe de rentrer dans la cour.

Mugabe, le héros de ton enfance

Demain, ce sera les élections. Le Zimbabwe s’apprête à voter et, dans les rues, on croirait la démocratie. Des membres de l’opposition portent des T-shirts. Les rares partisans de Mugabe crient son slogan et tentent de convaincre les passants : « Notre terre est notre souveraineté ! Le Zimbabwe ne sera plus jamais une colonie britannique ! » Dans les minibus aux fenêtres brisées, les passagers s’amusent de les entendre s’égosiller. Ils feuillettent The Zimbabwean, le journal de l’opposition. Plus loin, une association soutenue par la Grande-Bretagne distribue des tracts pour un scrutin libre et offre « récompense alléchante contre dénonciation de fraudes ».

Les murs ont droit à la parole. Ils sont devenus des espaces d’expression libre, et les tags écrits pendant la nuit hurlent leur envie de changement. Tsvangirai, Mugabe et Makoni, les trois candidats ont placardé leur visage partout dans la ville. Sur les façades écaillées, sur les abribus abandonnés, sur les poubelles et les lampadaires pliés. Leurs sourires rassurants font penser que cette fois c’est la bonne. Tu pourras peut-être rester vivre ici, qui sait ?

Je ne t’ai jamais entendu critiquer Robert Mugabe. Quelquefois, tu ris en entendant ses discours absurdes, comme on s’amuse de la bêtise d’un vieil homme qui ne vit plus avec son temps. Mais le rire s’éteint devant ce grand-père qui force le respect. Quand tu étais petit, ta mère te racontait le temps où Ian Smith et la minorité blanche gouvernaient le pays. Pour t’endormir, elle te chuchotait à l’oreille les aventures de « Comrade Bob ». Elle te racontait qu’avant 1980 elle n’avait pas le droit de marcher sur un trottoir. Elle t’a appris ce qu’était un « homme blanc ». Comment, lorsqu’il passait devant elle, il fallait s’arrêter et baisser les yeux. Sans permis de travail, ta mère ne pouvait pas aller en ville. Je t’imagine écouter ces histoires au fond de ton lit. Elle éteignait la lumière et tu voyais Robert Mugabe, combattant téméraire venant la sauver.

Diplôme en poche, tu es parti à Londres, comme la plupart de tes amis. Mais personne ne t’attendait là-bas et l’Europe t’a déçu.

Puis tu es allé à l’école. Juste au bout de la rue. Dans ces murs aujourd’hui déserts, votre maître écrivait les leçons d’anglais. Au-dessus du tableau, il y avait le visage de ton héros, Mugabe, placardé au mur. Vous aviez l’impression de lui réciter vos leçons. Vous vouliez lui montrer que vous étiez dignes du combat qu’il avait mené pour vous. Le jour de ton bac, le même portrait était accroché dans la salle d’examen. Seul le papier de la photo avait un peu jauni. Diplôme en poche, tu es parti à Londres, comme la plupart de tes amis. Mais personne ne t’attendait là-bas et l’Europe t’a déçu. Tu en parles encore avec des yeux brûlants. L’Europe était injuste, raciste, elle était individualiste, elle était sale et petite.

Après trois ans, tu es rentré chez toi. Tu en avais vu assez pour savoir que tu n’en ferais jamais partie. Quand Robert Mugabe s’est dressé contre les Anglais, contre George Bush et tous les puissants de ce monde, tu as senti ton orgueil gonfler. Il avait raison, vous pouviez très bien vivre sans eux. Lorsque Mugabe a décidé d’exproprier les fermiers blancs avec sa réforme agraire en 2000, tu as retrouvé ton président légendaire.

Regarde. Les années ont passé. Personne n’a pris soin d’épousseter les photos qui ornent les bâtiments publics. Comment ton héros a-t-il pu vous mener vers ce cauchemar ? Tu es perdu : « Je ne sais plus qui blâmer. Je ne veux même pas le savoir, mais il est temps qu’il parte. Qu’il nous laisse en paix. »

Le jour dit est arrivé, mais tu n’es pas allé manger chez ta tante. Il n’y avait rien à fêter. Les résultats des élections parlementaires ont été annoncés. Mugabe a perdu. Mais il s’en moque. Il a prévenu que personne ne le chasserait du pouvoir. Trois jours se sont écoulés depuis le scrutin. On ne distribue plus de tracts pour dénoncer les fraudes. Tout le monde est inquiet. Trois jours ont suffi pour briser le rêve. Les files d’attente, têtes baissées, s’allongent devant les magasins et les banques. Il aura fallu trois jours pour que se réinstalle la peur.

« Je vous dépose ? »John sort sa tête de la voiture, d’un air entendu. Depuis qu’elle a déboulé du coin de la rue, suivie par un nuage de fumée noire, sa jeep hoquette, comme prise de convulsions. John avait promis de passer nous prendre pour aller voir la demi-finale de la Ligue des champions dans un bar du quartier présidentiel. Ce soir, Chelsea joue contre Liverpool et, ça, tu ne veux pas le rater. Tu t’avances vers John. À peine as-tu posé la main sur la poignée, qu’on l’entend hurler de l’intérieur : « J’adore ma caisse ! »

John est ton ami de lycée. Sur les bancs de l’école, il était un de ces gars paumés auquel on ne promet pas grand-chose. Il travaille désormais pour le gouvernement en tant qu’informateur des services secrets. Il est responsable du quartier nord d’Harare et, visiblement, il n’a pas besoin de se cacher. John roule dans une ancienne jeep de l’armée : « Elle a fait la guerre de libération celle-là ! C’est du made in Zimbabwe ! » Le pare-brise en double vitrage est criblé d’impacts de balles. Il faut pencher la tête par la fenêtre pour espérer voir la route. La jauge d’essence est au plus bas, l’intérieur pue le gasoil et l’alcool.

John tuerait pour le Président

« Alors, ça a l’air d’aller bien pour toi chez les Blancs ! » C’est à toi que John s’adresse et il parle de l’Afrique du Sud. Le nez par la fenêtre, il se perd déjà dans une diatribe contre Nelson Mandela, le traître qui a signé un accord avec les Afrikaners à la fin de l’apartheid. « Non, mais t’imagines le gars ? Il passe vingt-sept années de sa vie en prison à casser des cailloux et, après quatre ans au pouvoir, il prend sa retraite ! » Vous riez à gorge déployée.

John tuerait pour Mugabe. Sans « l’oncle Bob », il n’aurait jamais eu sa ferme dans le Mashonaland. Qu’importe s’il la laisse à l’abandon, et qu’il n’y cultive rien. Il lui suffit de se prétendre « fermier ». Jamais il n’avouera qu’il n’a pas les moyens d’acheter autre chose que ce tas de ferraille démembré et puant. Son salaire minable ne vaut plus rien non plus.

Dans le parking du pub, les 4x4 rivalisent de taille et d’éclat. Nous avons traversé la 7th Street, la rue du Palais présidentiel, et franchi un check-point tenu par des militaires, mitraillette en bandoulière. John nous a entraînés dans un autre Harare. Il s’est garé devant la porte du bar. À l’intérieur, en face de chez Mugabe, toute la nomenklatura est là : des fils de ministres, des membres des services secrets, des enfants de riches entrepreneurs blancs investissant dans les mines.

Alice est très belle. Une métisse avec de grands yeux verts et des cheveux bouclés qui lui tombent sur les épaules. Elle sourit tout le temps, sauf quand elle défend Mugabe.

Les regards sont braqués sur deux écrans géants, et la salle partagée en deux. Les supporters de Chelsea ont sorti le maillot de leur équipe, ceux de Liverpool ont recouvert les tables de drapeaux rouges. L’arbitre siffle le coup d’envoi. Les esprits sont déjà échauffés d’alcool. Les pintes de Guinness défilent aussi vite que les minutes sur l’écran et le tabac des cigarettes Madison fait tourner les têtes. On se croirait à Londres. Je croyais que vous détestiez les Anglais ? Tu détaches tes yeux du match et, de l’autre bout de la table, tu me fais signe de me taire.

Alice m’a entendue : « Le sport, c’est différent », dit-elle. Sa mère est le bras droit du Président. « Elle lui donne même ses médicaments ! » s’amuse notre voisin de table. Alice est très belle. Une métisse avec de grands yeux verts et des cheveux bouclés qui lui tombent sur les épaules. Elle sourit tout le temps, sauf quand elle défend Robert Mugabe. Il y a quelques mois, elle est rentrée de Grande-Bretagne, où elle a grandi. Marre de Londres, dit-elle. Écœurement de la société de consommation et du stress. Elle s’est fait « fashion designer » et s’est installée chez sa mère, qui lui a légué une de ses villas dans le quartier chic d’Harare. « Le foot, ça n’a rien à voir avec la politique. Et puis, le championnat européen est le meilleur au monde… »

« Tout mon personnel a démissionné »

La moitié de la salle exulte. Chelsea vient de marquer dans les prolongations. Torse nu, un supporter court à travers le bar en secouant son maillot bleu. Liverpool crie à la tricherie, s’insurge. Absorbé par l’écran, tu insultes l’arbitre. Tu revis. Ne te retourne pas : tu pourrais voir le comptoir en chêne entièrement recouvert de billets : un supporter de Chelsea vient de payer sa tournée. Le match terminé, l’ambiance retombe. « Venez donc passer quelques jours à la maison », propose Alice. Tu acquiesces.

Quand nous arrivons chez elle, Alice s’essaye à la cuisine zimbabwéenne. Elle s’écarte des fourneaux pour nous faire la visite de sa villa : cinq chambres, trois salles de bains, un grand jardin. Ça la change de Londres, c’est sûr. Mais elle se sent seule ici, malgré la présence de ses « bébés », deux chiots qui ont mis la maison à sac. « C’est un peu sale, tout mon personnel a démissionné la semaine dernière. À croire que je suis vraiment insupportable ! » Le seul coût du transport pour venir dans son quartier représente deux salaires quotidiens. À moins qu’elle ne les augmente de plus de 100 %, les domestiques n’ont aucun intérêt à venir travailler chez elle. Elle l’ignore, comme elle ignore beaucoup d’autres choses. « Dites, vous voulez pas juste retourner au magasin… J’ai plus d’huile. » Tu ris :

« C’est une blague, Alice ? Tu crois vraiment qu’on va trouver de l’huile ? Il n’y en a plus dans les magasins depuis des mois.

— Mais bien sûr que si. Farai en apporte toujours à la maison. »

Tout vaut plus cher au marché noir. Quand il y a pénurie, on peut choisir ses clients. S’ils votent Zanu-PF, c’est toujours mieux.

Farai est son petit ami. Membre assidu du parti au pouvoir, la Zanu-PF, il possède l’un des plus grands magasins alimentaires de la ville. De l’huile, il en a. Comme de tout d’ailleurs. Mais, depuis que le gouvernement a décidé de geler les prix l’été dernier pour lutter contre l’inflation, il ne met plus rien en vente sur les rayons. Tout vaut plus cher au marché noir. Quand il y a pénurie, on peut choisir ses clients. S’ils votent Zanu-PF, c’est toujours mieux.

Alice finit par envoyer un message à Farai pour qu’il rapporte l’huile… et des bières. Elle retourne dans sa cuisine. Pour tuer le temps, tu fais défiler les 182 chaînes satellite. Tu passes en revue une pile de CD et choisis Bob Marley ; Alice a l’intégrale. Quand arrive Redemption Song, (la chanson de la rédemption), elle se rue dans le salon, augmente le volume et se met à chanter. La tristesse des paroles, leur force remplissent toute la maison. Tu écoutes, dans un silence religieux.

« Emancipate yourself from mental slavery (« Émancipez-vous de l’esclavage mental ») / None but ourselves can free our minds (« Personne, sinon nous-mêmes, ne peut libérer nos esprits ») / Have no fear for atomic energy (« N’ayez pas peur de l’énergie atomique ») / Cause none of them can stop the time » (« Car ils ne peuvent pas arrêter le temps »)

« N’ayez pas peur, ils ne peuvent pas arrêter le temps », répète Alice, qui s’affale sur le canapé : « Il a tout compris Bob. L’Angleterre nous a volé notre identité, il faut la reconquérir. Toute révolution passe par la souffrance mais, au final, la liberté, ça n’a pas de prix. » Tu acquiesces. Tu la défends. Sans cesse, tu répètes qu’elle est née dans ce régime, qu’il est normal qu’elle s’en fasse l’avocate. Mais toi ? Tu renchéris :

« L’Occident nous affame avec ses sanctions pour que le peuple se révolte contre Mugabe. Les États-Unis ont toujours fait ça quand ils n’avaient pas les moyens de faire un vrai coup d’État.

— Oui, reprend Alice, et le problème de ce pays c’est que les gens aiment trop l’argent. À Londres, tous les Zimbabwéens que j’ai rencontrés rêvaient de s’acheter un lecteur DVD. C’est de l’esclavage mental. »

Bière à la main, Alice monologue. « En Afrique, la masse n’a pas besoin de plus pour survivre que ce que l’on produit dans nos champs. On a tout ce qu’il faut depuis qu’on a récupéré nos terres. La télé fait croire qu’il faut une voiture pour vivre heureux, une grande maison et des habits de marque. Sans électricité, la masse ne passe pas ses journées à végéter devant la propagande américaine. »

Tu ne dis plus rien.

Tendai, qui te réconcilie avec les tiens

« Rural areas » : c’est ainsi que l’on nomme les campagnes au Zimbabwe. La sonorité de ces deux mots suffit à évoquer la douceur et le calme. Elles sont parsemées de montagnes et d’acacias balayés par la brise. Les routes goudronnées transpercent la savane jaunie. Au bord de la chaussée, des vendeurs de tomates sont assis, immobiles, comme des mirages au soleil. Ils attendent des clients fantômes ; personne ne viendra acheter ces bassines dégoulinantes de rouge sang. La route brûlante est déserte. La chaleur et le temps, cruels, consument les tomates l’une après l’autre. À chaque arrêt du minibus, des femmes se ruent aux fenêtres pour proposer les quelques légumes qu’elles portent en équilibre sur la tête. Ton estomac est vide. Tu as faim, mais la seule vue de ces tomates, de ces bouquets d’épinards donne la nausée. Cela fait quatre semaines que nous ne mangeons plus que ça.

Après trois heures de route dans le « chicken bus » – serrés comme des poulets que l’on mène à l’abattoir –, nous descendons enfin. À Rusape, les âmes qui n’ont pas encore fui vers Harare, ni vers les pays voisins, déambulent. On comptait dix-sept mille habitants autrefois, il en reste probablement moins de la moitié. Tendai, un gamin des rues de 17 ans, devance chacun de nos pas en poussant sa carriole rouillée. Dedans, tu y as entassé les provisions rapportées d’Afrique du Sud. De la nourriture, mais aussi des bougies, des allumettes, du savon, du papier toilette, et des journaux.

Des taches foncées se profilent sur son front. Elles trahissent sa maladie. Celle qui, sans doute, a tué son père, puis sa mère lorsqu’il avait 12 ans.

Tu appelles le gamin. « On a faim, Tendai. Montre-nous quelque part où manger. » Il nous guide fièrement à travers sa ville. Arrivé devant une petite maison en béton, il ouvre grand les bras : « Voilà le restaurant le plus réputé de Rusape ! » La toile cirée qui recouvre les tables est graisseuse, l’eau pour se laver les mains, brune, et les mouches dansent au-dessus du comptoir. Mais ils ont de la viande, et leurs plats sont délicieux. Le gamin refuse de se joindre à nous : qui surveillera les sacs restés sur le trottoir ?

Lorsque nous sortons du restaurant, il se lève d’un bond. Malgré le poids de la remorque, Tendai a le pas léger. Il nous conduit en bas de la colline d’où nous prendrons la piste rouge et caillouteuse qui mène vers le sud, vers les terres de ton clan. En poussant sa carriole, il t’interpelle dans un anglais presque parfait. Il veut savoir où tu as acheté ton jean. Il rêve d’avoir le même. « C’est tellement la classe ! Sûr qu’avec ça j’aurais plus de succès avec les filles ! » s’amuse-t-il. Des taches foncées se profilent sur son front. Elles trahissent sa maladie. Celle qui, sans doute, a tué son père, puis sa mère lorsqu’il avait 12 ans.

La gare routière se profile en contrebas. De là, nous ferons du stop. D’une main ferme, tu tends au gamin une épaisse liasse de billets. « Au revoir, Tendai. Merci. » Il n’en croit pas ses yeux. Le voilà qui tient 180 millions de dollars dans ses petites mains. Il arrête de sourire, te regarde, admiratif. Cela doit représenter ce qu’il gagne en trois mois, plus ou moins quatre euros. Il doit imaginer pouvoir acheter des dizaines de jeans avec une telle somme. Qu’il le croie. De toute façon, il n’y en a pas en vente à Rusape.

« Merci Baa Baa, murmure-t-il en baissant les yeux.

— Ce n’est pas de la charité, ne dis pas merci. »

Vous vous serrez la main. Ce gamin paumé de 17 ans t’a réconcilié avec les tiens. Tu as enfin choisi ton camp.

« Tu es revenu ? Je te croyais mort »

Les sentiers surgissent de la piste rouge et se perdent à travers la savane. Quelques vaches cornues traînent leur ennui dans l’herbe sèche, pendant que des enfants préfèrent jouer avec des bâtons plutôt que de les surveiller. Derrière les bananiers sauvages, le dessin d’un lac rompt avec l’horizon clair du ciel. Les chemins se croisent et s’emmêlent. Tu hésites une seconde, puis empruntes le sentier qui descend entre les buissons épineux. Tu marches depuis une heure et, plus les montagnes se rapprochent, plus tes pas deviennent automatiques.

Toutes ces terres appartiennent à ta famille. Tu ne cesses d’en faire l’énumération. Celles-là derrière les barbelés, et là derrière les grands arbres, au-delà encore des montagnes. Elles n’ont pas de nom. Comment pourrait-on nommer l’immensité ? Entre les herbes, à quelques pas du sentier, tu aperçois une chape de béton. Une boîte aux lettres rouge dépasse des feuillages. Ce fut autrefois la maison de ta mère, là où tu es né. Elle t’a donné naissance sur le sol de tes ancêtres et tu aimes à penser que cela fait de toi un vrai Africain. Peut-être après tout.

Ton arrière-grand-père a fait construire une école, et une église bien sûr. Ses murs blancs sont un peu fissurés mais, à l’intérieur, les bancs en bois laqué brillent encore.

À la fin du XIXe siècle, les colons anglais ont envahi les terres fertiles de ton clan, à la frontière du Mozambique. Les tiens sont alors venus s’installer dans la province du Manicaland, au pied de ces montagnes. Vingt-cinq familles vivent sur les deux cents hectares de champs, qui donnaient autrefois plus de maïs, de fruits et de viande qu’il n’en suffisait. Ton arrière-grand-père a fait construire une école, et une église bien sûr. Ses murs blancs sont un peu fissurés mais, à l’intérieur, les bancs en bois laqué brillent encore.

Les têtes de bétail servaient à la lobola, la dot de mariage pour les filles de la famille. Les fermiers partaient vendre leurs récoltes dans les marchés de la ville ou à des coopératives, en chargeant ces tracteurs aujourd’hui laissés à l’abandon sous les arbres. Un pneu crevé, une courroie qui lâche, et pas de pièce de rechange. Plus d’essence non plus. Les récoltes s’appauvrissent à chaque saison, à chaque sécheresse. Pour avoir droit aux engrais, il faut voter pour le parti mais Percival, ton grand-père, est un homme fier. Il a toujours refusé.

Il ne sait pas que tu es revenu. Il paraît que c’est ainsi que l’on rend visite à sa famille en Afrique. Le vieil homme est assis au bord de sa hutte, en contrebas, le regard perdu dans le vide. À 80 ans, il est le dernier homme de la fratrie et c’est à lui qu’il incombe de rester ici, pour surveiller les récoltes et faire vivre les familles qui travaillent pour lui. Pendant la saison sèche, ses petits-neveux viennent de la ville pour l’aider à la moisson mais, le reste de l’année, Percival gère l’exploitation comme il le peut. Seul, au bout de ce sentier caché entre les buissons épineux. Courbé de fatigue et de peine. Irréductible. En attendant de rejoindre ses frères aînés qui ont eu la chance de partir avant lui, comme il dit.

Je pousse la barrière, et tu t’approches de la hutte, traînant derrière toi les sacs de provisions. Le chien se lève avec peine et s’avance vers toi, la queue dansante. L’air est calme. Il n’y a pas un bruit. Lorsque tu arrives à quelques mètres de lui, ton grand-père défait enfin ses yeux de la montagne. Il les tourne vers toi, lentement, presque au ralenti. Ils sont secs : « Tu es donc revenu. Je croyais que tu étais mort. » Tu es resté deux jours auprès de lui. Il t’a offert quelques goyaves de son jardin. Tu es reparti.

(Tous les noms cités ont été modifiés)