Sur l’écran de télévision, une femme d’une cinquantaine d’années est assise à une table encombrée de pinceaux et de cahiers à dessin. Elle suit vraisemblablement un cours d’arts plastiques, car on voit derrière elle d’autres personnes occupées à peindre ou à dessiner. Indifférente à ce qui l’entoure, la femme lit à mi-voix le contenu de ce qui semble être un journal intime : « Aujourd’hui, je me suis battue avec ma fibromyalgie. J’avais des douleurs partout. » Puis elle se tourne vers vous, téléspectateur vautré sur un canapé, et vous fixe droit dans les yeux comme pour mieux dévoiler son âme : « Oui, la fibromyalgie est une maladie réelle et très répandue. »

Nous sommes aux États-Unis, pays où la promotion directe des médicaments soumis à prescription médicale est autorisée depuis 1997. Le spot que vous venez de voir fait partie d’une campagne publicitaire lancée à la fin 2007 par le laboratoire pharmaceutique Pfizer afin de vendre son nouveau « médicament milliardaire » (blockbuster drug), le Lyrica.

Jusqu’alors utilisé pour traiter les douleurs diabétiques, le Lyrica a été approuvé pour la fibromyalgie en juin 2007. Ce médicament peut provoquer une très importante prise de poids, des œdèmes, des vertiges et des insomnies mais la Food and Drug Administration (FDA), l’agence de régulation américaine, a donné son accord. Du coup, les ventes du Lyrica de par le monde se sont envolées pour atteindre 1,8 milliard de dollars en 2007 – un joli retour sur investissement pour les 46 millions dépensés par Pfizer en publicité.

La carte des dix-huit points sensibles

Pourtant, le spot que vous venez de voir (et que vous allez revoir heure après heure, jour après jour) mentionne à peine le Lyrica. Ce qu’on vous vend, en fait, c’est la fibromyalgie. La fibro… quoi, dites-vous ? Eh bien, c’est justement pour vous éduquer sur la question que la dame de Pfizer s’adresse à vous. Il importe au plus haut point que vous appreniez à reconnaître les symptômes de la fibromyalgie, car il se pourrait bien que vous en souffriez sans le savoir, comme les fameux « malades qui s’ignorent » du Docteur Knock.

Sachez donc que la fibromyalgie, dont personne ne parlait avant la fin des années 1980 affecte surtout les femmes d’âge mûr. Ses caractéristiques ? Une fatigue généralisée, des troubles du sommeil et des douleurs musculaires diffuses d’origine inconnue qui vous empêchent de travailler et de vaquer à vos tâches quotidiennes. Vous vous reconnaissez dans ce portrait ?

Le site www.lyrica.com, mis sur pied par Pfizer, est là pour vous aider à affiner le diagnostic : il vous indique les dix-huit « points sensibles » qu’il convient de surveiller (la carte de ces zones corporelles, dessinée sur un corps féminin schématisé, rappelle curieusement celle des « points hystérogènes » sur lesquels Jean-Martin Charcot, le maître de Sigmund Freud, pressait à la fin du XIXe siècle pour diagnostiquer une hystérie). Si onze au moins de ces points vous semblent particulièrement sensibles, vous feriez mieux de consulter un médecin et lui demander ce qu’il pense du Lyrica, « le premier médicament approuvé par la Food and Drug Administration pour le traitement des douleurs associées à la fibromyalgie ».

Le « premier médicament », car un second vient d’être agréé par la Food and Drug Administration. Initialement développé par la société Eli Lilly qui entendait remplacer son antidépresseur Prozac dont le brevet arrivait à expiration, le Cymbalta s’est trouvé un avenir grâce à la fibromyalgie. Il devrait bientôt en aller de même pour un autre antidépresseur, le Milnacipran des laboratoires Forest. La fibromyalgie doit être une maladie bien répandue pour que les labos se bousculent à son portillon au point de recycler leurs antidépresseurs en antalgiques.

« Création de niches de marché »

Pour le docteur Dan Clauw, un expert cité par le New York Times qui se trouve avoir été aussi consultant pour les trois laboratoires déjà cités (Pfizer, Eli Lilly et Forest), l’affaire est entendue : « Il va se passer exactement la même chose avec la fibromyalgie qu’avec la dépression et le Prozac. Ces problèmes réels nécessitent un traitement. »

Traduction : nous allons bientôt nous rendre compte qu’il y a des millions de personnes dans le monde qui souffrent de fibromyalgie, tout comme nous nous sommes rendu compte dans les années 1990 qu’il y avait des millions de personnes – les mêmes, peut-être ? – qui souffraient de dépression. Et à tous ces gens, on va donner du Lyrica ou du Cymbalta, plutôt que du Prozac. Les actionnaires de Pfizer et d’Eli Lilly peuvent se frotter les mains.

Pourtant, n’en déplaise au docteur Clauw et à la dame de Pfizer, il se pourrait bien que la fibromyalgie ne soit pas une « vraie » maladie. On ne lui connaît aucune cause précise et la plupart des rhumatologues chez qui aboutissent les patients s’accordent à y voir une maladie psychosomatique. Comme me l’explique le grand historien de la médecine Edward Shorter depuis son bureau de l’université de Toronto, « il n’y a aucune preuve que la fibromyalgie corresponde à une maladie organique, on n’a jamais trouvé la moindre lésion organique ». Il ne s’agit pas de nier que des personnes en manifestent les symptômes, mais ceux-ci n’ont rien de spécifique. On les retrouve dans d’autres affections aux contours tout aussi nébuleux comme la dépression, le syndrome de fatigue chronique ou le syndrome du côlon irritable.

« L’affirmation de Pfizer selon laquelle le Lyrica serait un médicament spécifique de la fibromyalgie est un exemple de création de niche de marché », m’assure Edward Shorter. L’historien de la médecine s’explique : « Le marché de la fibromyalgie est très large. Les douleurs chroniques d’origine possiblement psychologique sont courantes chez les personnes d’âge mûr, tant hommes que femmes. Mais les femmes d’âge mûr ont plus tendance à consulter un médecin. Pfizer cible donc cette population clinique. »

Si Shorter a raison, cela veut dire que des millions de femmes vont être invitées à prendre un médicament qui risque de les rendre obèses et insomniaques afin de traiter une maladie qui n’existe pas.

Pour un peu, la vie entière devient une maladie. Vos sautes d’humeur ne sont plus un trait de votre sale caractère.

La fibromyalgie n’est que l’une des nombreuses maladies récemment lancées sur le marché. Il ne se passe pas un jour sans qu’on apprenne l’existence et la gravité d’affections jusqu’alors inconnues ou négligées. Outre la dépression, le syndrome de fatigue chronique et le syndrome du côlon irritable, voici le trouble du déficit d’attention avec hyperactivité (cher à l’ex-ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy), le trouble dysphorique prémenstruel (non reconnu dans l’Union européenne), la dysfonction érectile et la dysfonction sexuelle féminine, la phobie sociale (l’ancienne « timidité », rebaptisée « trouble d’anxiété sociale » vers la fin des années 1990), le trouble affectif saisonnier (le spleen qui vous saisit lorsque les jours raccourcissent), le syndrome des jambes agitées (prenez du Requip de GlaxoSmithKline), le syndrome métabolique (prenez de l’Acomplia de Sanofi-Aventis), le reflux gastro-œsophagique (ce qu’on appelait dans le temps les « brûlures d’estomac »), le trouble bipolaire chez l’enfant, les attaques de panique…

Pour un peu, la vie entière devient une maladie. Vos sautes d’humeur ne sont plus un trait de votre sale caractère, elles forment un trouble dysphorique qui appelle instamment un thymo-régulateur. La ménopause n’est plus une phase naturelle de la vie biologique d’une femme, c’est une perte d’œstrogènes qui augmente considérablement vos risques d’accidents vasculaires, de cancer et de fractures du fémur dues à l’ostéoporose et qu’il faut impérativement combattre avec un traitement hormonal de substitution. Votre tension artérielle, votre indice de masse corporelle, votre taux de cholestérol sont devenus des « facteurs de risque » qu’il convient de surveiller de près et d’abaisser immédiatement à l’aide de statines s’ils dépassent un certain seuil.

Dans le seul domaine psychiatrique, le nombre de troubles mentaux répertoriés par le Manuel diagnostique de l’Association américaine de psychiatrie est passé de 265 à 297 entre 1980 et 1994. Les maladies ne sont pas seules à augmenter en nombre exponentiel, les malades suivent. On nous dit, par exemple, que le taux de dépression en France a été multiplié par sept entre 1970 et 1996 ; que la phobie sociale, pratiquement inconnue avant 1980, affecte pas moins d’une personne sur huit ; que le trouble bipolaire, relativement rare lorsqu’il s’appelait encore « psychose maniaco-dépressive », touche à présent 6 % de la population ; que le nombre de prescriptions pour le trouble du déficit d’attention avec hyperactivité est passé, en Grande-Bretagne, de 6 000 en 1994 à 345 000 en 2003 ; que 43 % de femmes et 31 % d’hommes souffrent de dysfonction sexuelle.

Mieux encore : une étude menée en Norvège sur une population de 62 000 adultes âgés de 20 à 79 ans a conclu que, si les critères des directives de l’Union européenne pour la prévention des troubles cardiovasculaires étaient appliqués, 76 % d’entre eux présentaient un « profil de risque » défavorable. À ce compte-là, nous sommes tous malades – malades de chiffres !

Que se passe-t-il ? Est-ce la science qui progresse et découvre chaque jour, pour notre plus grand bien, de nouveaux agents pathogènes contre lesquels il convient de lutter à coups de traitements ciblés ou de campagnes de prévention, sur le modèle des antibiotiques et des vaccinations ? Ou bien assiste-t-on, comme le soutient une poignée de sceptiques, à une vaste entreprise de marketing destinée à nous rendre plus malades que nous ne le sommes afin de vendre toujours plus de médicaments ? Sommes-nous victimes de ce que les Anglo-Saxons appellent le « disease mongering », la « vente des maladies » ?

L’homme à abattre

Pour David Healy, psychiatre et professeur à l’université de Cardiff (pays de Galles), avec qui je prends le thé dans le lobby du vénérable Hôtel Russell à Londres, la réponse tombe sous le sens : « Tout comme les iPods, les maladies sont devenues des marchandises. Elles font l’objet de modes. Et le moteur essentiel derrière le cycle de ces modes est la durée de vie du brevet des médicaments. »

Grand, élancé et d’une élégance décontractée, David Healy est un expert mondialement reconnu en psychopharmacologie, la science des médicaments de l’esprit. Il est aussi ancien président de la British Association for Psychopharmacology et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l’histoire de sa discipline.

Que ce soit à titre de directeur d’essais cliniques, de consultant ou d’expert auprès des tribunaux, il a travaillé pour la plupart des grands laboratoires de l’industrie pharmaceutique. Au début, me confie-t-il, il était convaincu de participer au développement d’une science en plein progrès. Le poids de l’industrie pharmaceutique ne lui posait pas de problème particulier. Mais très vite, il s’est rendu compte du rôle insidieux joué par le marketing dans sa discipline : « Avant, les médicaments passaient avant le marketing. Depuis les années 1970, c’est l’inverse ». Les doutes de Healy se sont d’abord cristallisés autour de la dépression et de ses médicaments. Il leur a consacré un ouvrage décapant : Le Temps des antidépresseurs. Comme psychopharmacologue, Healy voyait bien que la promotion d’antidépresseurs tels que le Prozac d’Eli Lilly reposait sur du vent. Non seulement ceux-ci (les « inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine » ouISRS) n’ont jamais démontré une efficacité supérieure à celle d’autres médicaments déjà sur le marché ou même de la nicotine, mais la prétendue absence d’effets secondaires vantée par les labos pour convaincre les généralistes de les prescrire à n’importe qui était un leurre criminel.

Au début des années 1990, Healy s’est mis à tirer la sonnette d’alarme : dans les jours suivant la prise de médicament, remarquait-il, certains patients développaient d’horribles pensées suicidaires et passaient parfois à l’acte, en entraînant souvent dans la mort des proches ou des voisins (plus tard, Healy devait découvrir dans les archives de Pfizer et de GlaxoSmithKline que ces laboratoires étaient depuis longtemps au courant du problème et avaient délibérément remisé au placard les études qui en faisaient état).

Des agences de communication travaillant pour des compagnies pharmaceutiques ont répandu le bruit que j’avais des positions extrêmement radicales et marginales.

David Healy, ancien président de la British Association for Psychopharmacology

C’en fut trop pour les labos. D’autant que, vers la fin des années 1990, Healy se mit en tête de témoigner en tant qu’expert dans des procès qui leur étaient intentés par les familles des victimes. « À compter de ce moment, il a été dans l’intérêt des agences de communication travaillant pour des compagnies pharmaceutiques de répandre le bruit que j’avais des positions extrêmement radicales et marginales. Ma réputation dans le milieu a changé du tout au tout. »

Du jour au lendemain, Healy est devenu un « problème » pour ses collègues, un vibrion libre et infréquentable. En 2001, la société Eli Lilly retira son soutien financier de vingt-cinq mille dollars par an au Hastings Center : cet institut de recherche en bio-éthique avait publié dans sa revue un article de Healy jugé contraire aux intérêts commerciaux de la firme.

La même année, quelques jours après que Healy eut donné une conférence dans laquelle il réitérait ses vues, l’université de Toronto lui adressa un courriel pour dénoncer la proposition qui lui avait été faite d’intégrer un institut de recherche renommé. Motif : son approche n’était pas « compatible avec les objectifs de développement des ressources académiques et cliniques » de l’institut. L’université a toujours nié que sa décision ait eu à voir avec une donation de 1,5 million de dollars versée précédemment par le laboratoire Eli Lilly. Healy est persuadé du contraire, même si la firme s’est bien gardée de faire directement pression sur les autorités universitaires.

Passages à l’acte suicidaires

Furieux, Healy a intenté un procès à l’université de Toronto, non pas, dit-il, pour obtenir une compensation financière, mais pour poser publiquement la question de la liberté académique dans sa discipline : « Comment se fait-il qu’on me dénie le droit de dire que les antidépresseurs de type ISRS présentent des dangers, alors que les collègues qui diffusent le message de l’industrie disposent de toutes les plates-formes désirées ? »

Healy parle d’une voix douce, parfois à peine audible, en choisissant ses mots avec soin. Aucune indignation n’est perceptible, juste une ironie désabusée : il a conscience qu’on ne lui saura aucun gré d’avoir eu raison avant tout le monde. Mais ses mises en garde ont ouvert une véritable boîte de Pandore dans le monde des médicaments.

Aujourd’hui, plus personne ne nie que des antidépresseurs du type Prozac ou Zoloft peuvent provoquer des passages à l’acte suicidaires, notamment chez les enfants et les jeunes adultes. Lors de massacres comme celui de Columbine ou de Virginia Tech, le premier réflexe des journalistes est de demander si le meurtrier prenait des antidépresseurs.

Mieux encore : depuis l’année dernière, la Food and Drug Administration exige que les laboratoires intègrent une évaluation des risques de suicide à tous leurs essais cliniques, car on s’avise maintenant que le problème n’est pas limité aux seuls antidépresseurs, ni même aux médicaments psychotropes. La première victime de cette nouvelle réglementation a été l’Acomplia, un médicament anti-obésité produit par le géant pharmaceutique Sanofi-Aventis et recalé pour cause de « suicidalité » potentielle (l’Acomplia continue à être vendu en Europe).

Nous vivons dans un monde où l’industrie pharmaceutique peut dicter ce dont il est licite ou non de parler.

David Healy, ancien président de la British Association for Psychopharmacology

Malgré ces développements, Healy jette un regard désenchanté sur sa discipline et sur la médecine moderne en général. Il ne voit, dans ce qui lui est arrivé, qu’un exemple parmi d’autres de l’extraordinaire emprise de l’industrie pharmaceutique sur le monde médical, du généraliste de quartier aux plus hautes sphères de la recherche scientifique.

Pour me faire comprendre que son cas est loin d’être isolé, il me cite celui de Donna Howard, une employée du département de psychiatrie de la prestigieuse université Brown qui avait révélé au quotidien américain Boston Globe que son patron, le docteur Martin Keller, manipulait de façon éhontée les données des essais cliniques qu’il dirigeait sur l’antidépresseur « milliardaire » du laboratoire GlaxoSmithKline, le Paxil (appelé Seroxat en Europe). Au lieu de mentionner que certains des jeunes patients développaient des pensées suicidaires, ce qui aurait été du plus mauvais effet sur les ventes du Paxil, Keller les comptabilisait comme des cas de « non-observance » du traitement !

« Il y a trente ans, Marty Keller aurait été immédiatement renvoyé de l’université », s’insurge Healy. Mais Keller est toujours à son poste et c’est Donna Howard qui a été licenciée. Les règles ont changé, note le scientifique : « Nous vivons maintenant dans un monde où l’industrie pharmaceutique peut dicter ce dont il est licite ou non de parler. Elle contrôle les essais cliniques effectués par des organismes privés et ne distille que les données qui lui conviennent. Les revues scientifiques rejettent des papiers “controversés”, mais publient les yeux fermés des articles signés par de grands noms alors que chacun sait qu’ils ont été écrits par des agences de communication pour le compte des labos. Les congrès médicaux sont devenus de véritables foires commerciales. Il y a plus de lobbyistes travaillant pour l’industrie que de législateurs et l’argent des labos corrompt absolument tout le monde, du grand patron aux associations de patients en passant par les organismes de régulation et même les comités de bioéthique. »

Dans ce monde nouveau, les médecins sont « éduqués » par des armées de représentants médicaux à « voir » de nouvelles maladies et à en oublier d’autres, le tout au gré des stratégies commerciales et des cours de la Bourse. Healy me cite l’exemple de la dépression, qui était naguère un trouble relativement rare affectant surtout des gens âgés, au point que, dans les années 1950, le laboratoire Geigy avait d’abord refusé de financer le développement de l’imipramine, le premier antidépresseur, parce qu’il jugeait le marché trop étroit. En 1996, pourtant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonçait que la dépression était devenue l’un des deux grands problèmes de santé publique de la planète, tout juste après les troubles cardiovasculaires. Comment expliquer une progression aussi phénoménale ?

Tour de passe-passe

Les sociologues et les psychanalystes pontifient sur une prétendue « société dépressive », mais Healy avance une raison beaucoup plus simple. Au milieu des années 1980, raconte-t-il, on s’est aperçu que les « tranquillisants » comme le Valium et le Librium (les benzodiazépines), qui étaient jusqu’alors les médicaments de choix pour les personnes souffrant d’anxiété et de « troubles nerveux », produisaient de la dépendance.

Problème : plus personne ne voulait acheter ces médicaments. Il fallait donc trouver un substitut. Le choix de l’industrie pharmaceutique s’est porté sur de nouveaux produits, les ISRS, initialement marketés comme des « tranquillisants » non addictifs. Toutefois, comme les « tranquillisants » étaient décidément trop liés dans l’esprit du public et des médecins prescripteurs à l’idée de dépendance, il fut décidé de présenter la nouvelle génération de médicaments comme des « antidépresseurs » non addictifs, bien que ceux-ci ne soient pas plus efficaces sur la dépression que les anciens « tranquillisants » (et pas moins addictifs non plus).

Grâce à ce tour de passe-passe, qui était une pure décision marketing, les cas d’« anxiété » traités précédemment à coups de Valium ou de Librium ont été convertis en « déprimés » souffrant d’une insuffisance en sérotonine à qui il convenait de donner du Prozac ou du Zoloft.

L’augmentation de la dépression durant les années 1990 ne fait donc que refléter celle des prescriptions d’anti-dépresseurs par les médecins généralistes – et celle, astronomique, des profits des labos qui les produisaient : neuf milliards de dollars en 2001. L’« anxiété », corrélativement, a tendu à disparaître du paysage, avant de revenir sous la forme des « troubles obsessifs-compulsifs », des « attaques de panique » et de la « phobie sociale », autant de nouvelles niches de marché créées pour… les antidépresseurs de type ISRS.

L’ère de la dépression tire à sa fin, prédit toutefois Healy. Pourquoi ? Parce que les brevets des antidépresseurs arrivent à expiration les uns après les autres. L’industrie pharmaceutique cherche donc de nouveaux marchés à coloniser. L’un d’eux, comme on l’a vu avec la fibromyalgie, est la douleur chronique, un problème auquel sont confrontés tous les médecins généralistes. C’est ainsi qu’Eli Lilly a fait approuver le Cymbalta pour la fibromyalgie, alors qu’il avait été développé initialement pour la dépression et même, à un moment donné, pour l’incontinence urinaire.

Commentaire de Healy : « Vous n’avez même pas besoin de vous préoccuper de ce que fait vraiment une molécule, la seule chose importante est de déterminer les besoins des médecins, car ce sont eux vos vrais consommateurs. Il faut les persuader d’utiliser votre produit. “N’aimeriez-vous pas avoir un médicament qui soulage les douleurs chroniques de vos patients ?” – voilà ce que dira la publicité, même s’il n’y a aucune preuve que c’est ce que fait le médicament. »

Autre exemple : lorsque le brevet du Prozac est arrivé à expiration, la firme Eli Lilly a tout simplement recyclé la même molécule, la fluoxétine, en médicament pour le trouble dysphorique prémenstruel, commercialisé sous le nom de Serafem.

« Une opération géniale de marketing »

Mais le gros marché est celui du « trouble bipolaire », que Healy qualifie de « maladie du jour ». Son dernier ouvrage est consacré à ce nouveau mal. De même qu’on avait naguère transformé les « anxieux » en « déprimés », on traite maintenant les anciens déprimés pour des « troubles bipolaires » (la « psychose maniaco-dépressive » d’antan). L’argument de vente, cette fois-ci, est que les patients qui n’avaient pas été soulagés par les antidépresseurs – et Dieu sait s’il y en a ! – n’étaient pas en réalité des dépressifs unipolaires, mais des bipolaires mal diagnostiqués. Il convient donc, dit-on, de leur donner des médicaments thymorégulateurs (ou « stabilisateurs d’humeur »), tels que le Depakote du laboratoire Abbott ou le Zyprexa d’Eli Lilly.

« C’est une opération marketing de génie ! » s’exclame Healy, car ce terme de « stabilisateur d’humeur », totalement inconnu avant qu’Abbott ne le lance en 1995 « et qui ne signifie strictement rien », dissimule le fait qu’il s’agit de médicaments approuvés initialement pour la manie et la schizophrénie.

À la faveur de cette escroquerie verbale, on a pu ainsi étendre le marché de ces anticonvulsants et anti-psychotiques extrêmement puissants et aux effets secondaires importants à toute une série de variations de l’humeur qui n’ont rien de psychotique et dont les symptômes peuvent être repérés dans 50 % de la population, y compris chez les enfants « hyperactifs » auxquels on donnait des stimulants comme la Ritaline (dont le brevet a expiré, comme par hasard) et les vieillards atteints d’Alzheimer.

Ces deux dernières catégories de population représentent clairement la « nouvelle frontière » des troubles bipolaires. Le Wall Street Journal révélait l’année dernière que près de 30 % des pensionnaires de maisons de vieillesse aux États-Unis prenaient des antipsychotiques comme le Zyprexa ou le Seroquel. Quant au diagnostic de trouble bipolaire chez l’enfant, il a été multiplié par quarante entre 1994 et 2002 aux États-Unis.

Ce marketing des maladies n’affecte pas seulement la psychiatrie. C’est la médecine dans son ensemble qui est gouvernée par la logique de marché.

Il y a, bien sûr, quelques dommages collatéraux. Expert de la Food and Drug Administration, David Graham estime que les antipsychotiques prescrits aux vieillards sont responsables de quinze mille morts par an. Les enfants auxquels on les administre deviennent obèses et diabétiques. En décembre 2006, une petite fille de 4 ans est morte dans le Massachusetts d’un cocktail de Clonidine, de Depakote et de Seroquel. Elle avait été diagnostiquée « bipolaire » à l’âge de 2 ans. Pendant ce temps-là, le marché des antipsychotiques a littéralement explosé, rapportant pas moins de dix-huit milliards de dollars par an.

Healy prend bien soin de préciser que ce marketing des maladies n’affecte pas seulement la psychiatrie, domaine particulièrement flou où il est aisé de jouer sur les « comorbidités » et les multiples chevauchements entre comportements pathologiques et normaux. C’est la médecine dans son ensemble qui est gouvernée par la logique de marché.

Supprimer les « lifestyle drugs »

« L’industrie pharmaceutique ne produit pas ce dont nous avons besoin, car il y a plus de profit à faire avec un médicament que vous prenez chaque jour pour abaisser votre tension ou votre taux de cholestérol et prévenir un hypothétique risque d’accident cardiovasculaire qu’avec un médicament qui vous aide à survivre d’une crise cardiaque ponctuelle. Si vous supprimiez les dix ou même les vingt médicaments les plus vendus en pharmacies, la santé publique n’en serait pas affectée d’un iota. Tous sont des lifestyle drugs », c’est-à-dire des médicaments qui améliorent la qualité de vie sous couvert de traiter des « maladies » qui n’en sont pas, telles que l’obésité, l’hyperactivité, l’insomnie (ou le sommeil, selon les cas), la ménopause, les rides, la calvitie, l’addiction à l’alcool et à la nicotine…

L’industrie pharmaceutique préfère investir des sommes fabuleuses dans ces domaines plutôt que dans la recherche sur le sida ou le cancer, car c’est là qu’elle fait le plus clair de ses profits. D’après une étude stratégique de Reuters Business Insights, le marché des lifestyle drugs était de vingt-trois milliards de dollars en 2003.

Dans le temps, on créait des médicaments pour guérir des maladies. De nos jours, on crée des maladies pour vendre et les maladies qui ne peuvent pas se réclamer d’un médicament sous brevet disparaissent tout simplement du radar. « Qui donc voit encore des catatonies, s’interroge Healy, ou des psychoses post-partum, ou même des mélancolies ? Si vous contrôlez le regard médical, vous contrôlez ce que les médecins prescrivent et c’est à cela que sert le marketing. » Celui-ci crée un monde enchanté où l’on voit certaines choses et où d’autres restent invisibles – y compris le marketing lui-même. « J’ai deux adolescents à la maison et, même s’ils sont victimes du marketing de Nike ou de Levi’s, ils s’en rendent parfaitement compte. Pas les médecins, qui croient sincèrement être à l’avant-garde du progrès scientifique ! »

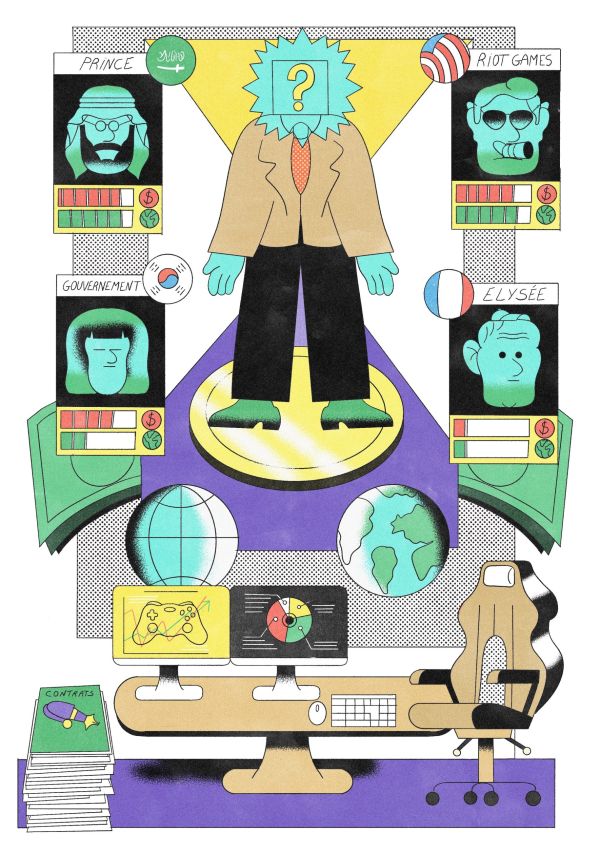

Le constat posé par Healy est si énorme, si incroyable, qu’on en vient à se demander si le complot universel qu’il décrit n’est pas le fruit d’un esprit dérangé ou aigri, comme le suggèrent certains de ses collègues. Est-il bien vrai que « Big Pharma » puisse ainsi contrôler nos esprits au point de nous faire ingurgiter des substances potentiellement toxiques en vue de guérir des maladies imaginaires ? La moindre des choses, me dis-je, est de vérifier auprès de personnes travaillant dans l’industrie.

Première surprise : j’ai beau frapper à toutes les portes, nul ne veut me parler, du moins on the record (les deux seules personnes qui ont accepté l’ont fait sous condition d’anonymat). Il semble qu’il règne dans ces multinationales une « omerta » digne de la mafia. Soit mes demandes d’information se heurtent à un silence glacial, soit on me répond comme Vince Parry, président de l’agence de communication Y Brand à Manhattan et auteur d’articles sur le marketing pharmaceutique : « Malheureusement, je ne donne plus d’interviews au sujet de mes articles […] car ceux-ci ont été au mieux mal interprétés, au pire exploités par ceux qui cherchent à incriminer l’industrie de la santé pour promouvoir leurs propres agendas. » Au moins, c’est clair : il ne faut pas s’attendre à ce que ces gens partagent des informations ou des secrets commerciaux susceptibles de nuire aux intérêts industriels qu’ils sont payés pour défendre.

Fort heureusement, il y a d’autres sources de renseignement. Tout d’abord, il y a les documents internes rendus accessibles aux avocats et aux experts quand des poursuites sont intentées contre les laboratoires. Des centaines de textes hautement révélateurs d’Eli Lilly sont tombés dans le domaine public à l’occasion d’un procès lancé contre la firme par dix-huit mille patients qui l’accusaient d’avoir dissimulé le diabète induit par son antipsychotique Zyprexa et d’avoir démarché celui-ci auprès de malades pour lesquels il n’était pas autorisé. Mais il y a aussi les revues, les manuels et les séminaires de formation où les professionnels se transmettent les ficelles du métier.

La perception du public est que les compagnies pharma doivent se comporter comme des institutions gouvernementales et des organismes d’utilité publique, ce qu’elles ne sont pas.

David Catlett, de l’agence de communication pharmaceutique Ketchum

C’est la seconde surprise : ces gens-là ne parlent peut-être pas aux étrangers, mais qu’est-ce qu’ils sont bavards entre eux ! Et ce qu’ils disent confirme de façon sidérante les dires de Healy. On n’apprendra pas aux professionnels qu’ils sont là avant tout pour maximiser les profits et satisfaire les actionnaires : c’est une évidence partagée, même si, en public, ils tiennent le discours de « l’industrie-au-service-de-la-santé-et-de-la-science ». David Catlett, de l’agence Ketchum, le reconnaissait candidement lors d’une table ronde de professionnels de la communication pharmaceutique organisée en 2002 par la revue Pharmaceutical Executive : « La perception du public est que les compagnies pharma doivent se comporter comme des institutions gouvernementales et des organismes d’utilité publique, ce qu’elles ne sont pas. […] Comme dans toutes les autres industries, il y a une fonction ventes et une fonction marketing, mais il faut faire attention à la façon dont on communique à ce sujet. »

Autre évidence partagée par tous les participants à cette table ronde : loin de placer le marketing avant la recherche et le développement (R&D), c’est au contraire la recherche et le développement qui sont à la remorque du marketing, doté de deux fois plus de ressources. Comme le résume le compte rendu de Pharmaceutical Executive : « L’industrie pharma intègre de plus en plus la fonction recherche et développement et la fonction marketing » et ce jusqu’au niveau des essais cliniques, pourtant considérés comme le cœur de la « médecine basée sur les preuves ».

Selon Illyssa Levins, PDG du groupe CGI, « la communication doit être présente dès la phase de recrutement pour les essais cliniques afin d’accélérer le processus de développement du médicament ». Ame Wadler, de l’agence Burson-Marsteller, abonde : « De plus en plus de compagnies sont réceptives à l’idée de concevoir les essais cliniques non seulement en vue de l’approbation du médicament, mais aussi de façon à aider le marketing. » On ne saurait mieux dire que les essais cliniques ne sont plus guère conçus que comme des arguments de vente au service de stratégies commerciales déterminées à l’avance et indépendamment de toute visée thérapeutique ou scientifique.

Explorer les « besoins non satisfaits »

Le cercle est vicieux, les insiders le savent bien. À force de soumettre la recherche et le développement au marketing, l’industrie pharmaceutique ne découvre plus de nouvelles molécules et les brevets tombent tous en désuétude. La seule solution est donc de s’en remettre à toujours plus de marketing pour continuer à tirer profit des mêmes vieilles molécules. « Nous allons dépendre de plus en plus de produits déjà existants », déclarait il y a quelques années Chris Townley de Glaxo Wellcome à Pharmaceutical Executive. « Les compagnies futées vont essayer de tirer tout ce qu’elles peuvent de leurs produits existants. » Comment cela ? En explorant tous les « besoins non satisfaits » (unmet needs) susceptibles d’être ciblés par ces produits.

Ce terme de « besoins non satisfaits » se retrouve absolument partout dans la littérature professionnelle et c’est un doux euphémisme pour « besoins à créer ». Lorsqu’une industrie en arrive au stade où elle couvre les besoins fondamentaux des consommateurs, il lui faut, si elle veut survivre et s’étendre, en créer de nouveaux. C’est très exactement ce qui se passe dans l’industrie pharmaceutique.

Dans les années à venir, on assistera de plus en plus à une création de maladies sponsorisées par les corporations.

Extrait de l’étude stratégique de Reuters Business Insights consacrée aux « Perspectives des lifestyle drugs jusqu’en 2008 »

L’étude stratégique de Reuters Business Insights consacrée aux « Perspectives des lifestyle drugs jusqu’en 2008 » estimait en 2003 qu’« aujourd’hui la recherche et le développement sont déterminés autant par les besoins commerciaux non satisfaits que par les opportunités cliniques et le hasard. Les compagnies pharmaceutiques doivent réagir rapidement à ces besoins si elles veulent générer plus de profits. Cette étude (vendue 2 857 dollars sur Internet, cartes de crédit acceptées) vous aidera à évaluer les avantages associés aux différents marchés de lifestyle drugs et à identifier leur potentiel en volume de ventes ».

C’est ici qu’intervient le marketing des maladies proprement dit. Car il faut, bien sûr, que les « besoins non satisfaits » soient des besoins médicaux, sinon ils ne seraient pas couverts par les tiers payants. Ceux-ci ne vont, par exemple, pas rembourser une amphétamine qui vous permet de vous concentrer sur vos examens à moins que vous n’arriviez à les convaincre qu’elle traite un « trouble du déficit d’attention ». « Les compagnies pharmaceutiques, affirme l’étude en page 42, sont en quête de nouveaux troubles sur la base d’une analyse approfondie des opportunités de marché non exploitées (qu’elles soient déjà identifiées aujourd’hui ou promues en tant que telles demain). Dans les années à venir, on assistera de plus en plus à une création de maladies sponsorisées par les corporations. »

Le mot de « création » est excessif. Ainsi que me le fait remarquer l’un de mes informateurs anonymes, un analyste financier ayant travaillé pour la branche française d’un des géants mondiaux, il s’agit plutôt d’une segmentation du marché, un peu comme lorsqu’une firme, au lieu de produire des jeans unisexes, décide de lancer une ligne pour femmes et une autre pour hommes. Le tout est de convaincre les consommateurs que c’est ce dont ils ont besoin, en changeant la façon dont ils perçoivent le produit.

« Branding » des maladies

Dans le jargon marketing, on appelle cela le « branding » (littéralement, le « marquage »), qui permet d’attacher une image de marque à un produit en le distinguant de ses concurrents. Sauf que d’ordinaire on « brande » les produits, alors que, dans l’industrie pharmaceutique, on « brande » la maladie que le produit est censé traiter.

Le grand théoricien du « branding » des maladies (« condition branding ») est Vince Parry, celui-là même qui a eu l’amabilité de me dire qu’il ne tenait pas à me parler. Parry, qui a travaillé pour les plus grandes compagnies, a publié sur la question une série d’articles lumineux et troublants, tant on hésite à croire qu’ils aient été écrits sérieusement (c’est pourtant le cas).

Grâce au « condition branding », y apprend-on, « le produit peut mieux posséder (own) les perceptions des consommateurs au sujet d’états morbides existants/en évolution, définir de nouveaux segments de patients ayant des besoins actuellement non satisfaits et guider les attitudes vis-à-vis de nouvelles modalités scientifiques qui promettent des bénéfices thérapeutiques accrus ». Il y a, poursuit Parry, « trois grandes stratégies pour favoriser la création d’une maladie et l’aligner sur un produit ».

Aucune catégorie thérapeutique n’est plus hospitalière au “condition branding” que le champ de l’anxiété et de la dépression

Vince Parry, président de l’agence de communication Y Brand

Vous pouvez, par exemple, élever un état non pathologique au statut de maladie, comme lorsqu’une campagne de GlaxoSmithKline a transformé les banales brûlures d’estomac en un « reflux gastro-œsophagique » aux graves conséquences pour la santé, que seul son médicament Zantac pouvait traiter efficacement (résultat de l’opération : plus de deux milliards de dollars de bénéfices par an).

Vous pouvez aussi apprendre au public et aux médecins à percevoir différemment un état existant, comme lorsque Pfizer a redéfini l’impuissance masculine en « dysfonction érectile » afin de mieux vendre son aphrodisiaque Viagra.

Enfin, vous pouvez carrément « développer une nouvelle maladie pour faire reconnaître un besoin de marché non satisfait ». Parry donne ici l’exemple des « troubles paniques », lancés à grand renfort de publications et de « conférences de consensus » par le laboratoire Upjohn afin de créer une niche pour son médicament Xanax.

Dans son Guide pratique d’éducation médicale, son collègue britannique Harry Cook évoque quant à lui la « phobie sociale » promue par les laboratoires Roche et GlaxoSmithKline : « Il arrive qu’on ait besoin d’étayer l’existence réelle d’une maladie et/ou l’intérêt de la traiter. Nous en avons eu un exemple classique avec le besoin de faire reconnaître en Europe la phobie sociale en tant qu’entité clinique distincte et le potentiel d’agents antidépresseurs comme la moclobémide [l’Aurorix de Roche] dans son traitement. »

Comme le résume Parry avec un cynisme confondant : « Aucune catégorie thérapeutique n’est plus hospitalière au “condition branding” que le champ de l’anxiété et de la dépression, où la maladie est rarement basée sur des symptômes physiques mesurables et où elle est donc ouverte à une définition conceptuelle. »

Recettes de l’éducation médicale

Une fois « définie conceptuellement » la maladie que vous voulez cibler, il ne vous reste qu’à appliquer les recettes bien connues de l’« éducation médicale ». Créez une fondation pour étudier votre maladie sous tous ses aspects. Recrutez des chercheurs « leaders d’opinion » qui défendront les couleurs de votre maladie dans les revues scientifiques et les conférences que vous organiserez. Des agences spécialisées comme KOL ou Cutting Edge Information vous aideront à les identifier, à déterminer leur valeur commerciale et à surveiller leurs activités grâce à une banque de données mise à jour régulièrement.

Arrosez bien : vos « leaders d’opinion » aiment à dire ou à croire qu’ils ne sont pas influencés par les tombereaux d’argent que vous déversez sur eux, mais c’est faux. Investissez à long terme dans des jeunes prometteurs : « Vous aurez besoin, écrit Harry Cook, d’aider des champions de produits au bas de l’échelle d’influence à améliorer leur profil et à les faire accéder au statut de leaders d’opinion. » Mâchez-leur le travail en leur faisant signer des articles rédigés par une « compagnie d’information médicale » comme Current Medical Directions.

Envoyez vos régiments de représentants médicaux répandre la bonne nouvelle chez les généralistes (là encore, qu’ils n’hésitent pas à arroser leur conversation d’une bonne bouteille de vin dans un restaurant agréable). Payez grassement des célébrités pour sponsoriser votre maladie, comme lorsque le champion de football américain Ricky Williams, une impressionnante montagne de muscles habituée à écraser ses adversaires sur le terrain, est venu avouer sur les plateaux de télé qu’il était maladivement timide.

Puis, engagez des journalistes free-lance pour placer dans les magazines des articles sur les nouvelles avancées de la science médicale. Mettez en place, enfin, un site « maladieX.com » où les gens pourront reconnaître leurs symptômes.

Et surtout, surtout, n’oubliez pas de sponsoriser une association de patients militant pour la reconnaissance de la maladie. Arrosez généreusement : toutes les compagnies le font – et c’est, selon Teri Cox, présidente de Cox Communications Partners, « une proposition gagnant-gagnant ». Les patients vous permettront en effet de « contrer les détracteurs de l’industrie » et d’« influencer des changements dans la politique de santé afin d’accroître les possibilités d’accès à des diagnostics et à des soins remboursés […] Sans de tels alliés, un journaliste sceptique risque de percevoir les messages et les informations d’une compagnie comme étant intéressés et de les décrire comme tels à ses lecteurs […] Toutes les activités pharma profitent de la présence dans le team marketing de tiers avocats (third party advocates) respectés ».

Le tour est joué. Vous pouvez maintenant laisser mijoter tout seul. Comme l’écrit Harry Cook, « l’éducation médicale, c’est comme une boule de neige qu’on fait rouler vers le bas d’une colline. Elle commence avec un petit noyau de soutien et, lorsqu’elle atteint le bas de la colline, le bruit devrait venir de tous les côtés et à partir de multiples sources ».

La revanche du docteur Leth Argos

« Lancer une nouvelle maladie est un jeu d’enfant, me dit Healy tout en sirotant son thé. Vous voulez que je vous fasse une démonstration ? Tenez, vous autres Français, vous vous plaignez toujours de votre foie, pas vrai ? Eh bien, ça tombe bien, car ma compagnie a sur les bras toutes ces statines dont nous ne savons pas quoi faire depuis que des études ont prouvé qu’elles font plus de mal que de bien dans la prévention du mauvais cholestérol. Je vais donc lancer la “maladie du foie gras”, due à un taux trop élevé de lipides dans le foie. Nos statines, fort heureusement, peuvent aider à les réduire. L’agence de com’ se chargera de rassembler tout ce qui a pu être dit sur les crises de foie dans les romans, les films et les manuels de médecine français et nos représentants iront chez les médecins pour leur demander s’ils ont jamais prêté attention aux symptômes de la maladie du foie gras : “Non ? Vous devriez, docteur. Regardez les Français, ça fait des siècles qu’ils s’en préoccupent !” Je vous parie qu’en un rien de temps les gens en Grande-Bretagne vont commencer à se tâter anxieusement le foie chaque fois qu’ils auront fait un bon repas. »

Healy ne croit pas si bien dire. Le journaliste australien Ray Moynihan, l’un des tout premiers à avoir dénoncé le phénomène de la « vente des maladies », a réalisé il y a quelques années un reportage vidéo sur la découverte sensationnelle d’un nouveau syndrome par le docteur Leth Argos, de la Hypnos Torpor School of Medicine : le « trouble du déficit de motivation » (ou TDM).

Celui-ci était censé être caractérisé par une paresse potentiellement létale (certains patients ne sont plus motivés à respirer) et répondre favorablement à un médicament produit par la société Healthtech, l’Indolebent. La vidéo, proposée en visionnage sur YouTube, était bien sûr une délicieuse parodie. Il n’empêche, Ray Moynihan a reçu au fil des ans des dizaines de lettres lui demandant sérieusement comment se procurer de l’Indolebent ! Où qu’il soit dans ce monde étrange où la fiction enfante la réalité, le docteur Argos doit bien ricaner.