« Quand j’ai terminé mes études, en 1995, on était persuadé que le génome humain était constitué de 100 000 gènes. En 2003, on a découvert qu’on en avait 20 000. Comme le poulet. Ç’a été une grande leçon d’humilité pour les scientifiques. On croit connaître l’homme, mais c’est faux. Je ne pense pas que l’ADN pourra dire un jour qui on est vraiment…

— Tu veux dire, révéler notre personnalité ?

— Oui, seule une infime partie de notre personnalité est inscrite dans l’ADN. De toute façon, on a tous plusieurs personnes en soi. Il suffit d’un événement, d’une rencontre pour donner vie à l’autre qui dort en nous. »

Je suis assise sur le télésiège des Choucas en direction du col de Chavanette, à côté de mon collègue prof de SVT, Damien*, une tronche en sciences, passionné de génétique. Une trentaine d’élèves nous suivent dans les nacelles. Au calme dans la nôtre, nous profitons d’une demi-heure de répit. Damien est un type éteint et renfermé. Mince, la quarantaine, les cheveux gris, il semble triste, sauvage. Il sourit rarement, son humour est un peu mélancolique. Jamais je n’aurais imaginé qu’une remontée mécanique allait me révéler « l’autre qui dormait en [lui] ».

Durant tout le reste du voyage scolaire, j’ai attendu de me retrouver seule avec lui sur un télésiège, comme on attend le prochain épisode d’une série à suspense. Là, il a peu à peu livré l’autre Damien. Celui qu’il cache et que personne ne peut soupçonner. Ses confidences ont noué une relation de confiance entre nous. Des années plus tard, je lui ai demandé de me raconter son histoire dans le détail. On s’est retrouvé dans une salle de classe vide et, de sa voix grave et douce, Damien a pris la parole. Voici son témoignage.

Acte 1 — Harris

En 1992, à 22 ans, je pars avec ma copine à Bali passer des « vacances de fayot ». Pour nous, ça voulait dire être de parfaits touristes : temples, rizières, musées. Dans une pension de famille à Ubud, on sympathise avec un couple de Français, Harris et Stéphanie. Ils ont le même âge que nous, on accroche bien, on échange nos bons plans sur l’Indonésie. Elle, c’est une très belle fille, tandis que lui est plutôt vilain, adipeux, très poilu, court sur pattes, avec une calvitie et du ventre. Mais il a une personnalité fascinante. Curieux et observateur, il me pose mille questions sur la génétique.

Je voyage avec peu de moyens. Lui a loué une grosse voiture, dépense sans compter, offre souvent des tournées. Il est toujours prêt à rendre service. Un jour où ma copine tombe très malade, il nous conduit aux quatre coins de l’île à la recherche d’un médecin. Durant les quelques jours que l’on passe ensemble, il prend plein d’initiatives : « J’ai discuté avec un mendiant, il paraît qu’au bout du sentier il y a une super cascade qui n’est pas signalée dans le “Routard”. » Sûr de lui, de bonne humeur, il fait rire tout le monde avec son humour tendre et mordant. Moi qui n’ai pas confiance en moi, je tombe sous le charme. On décide de garder contact.

Braquage du taxiphone

Je prépare le concours de prof de bio. J’habite dans un studio en banlieue ouest de Paris que je loue grâce à un job de veilleur de nuit. À la rentrée de septembre, il me présente plusieurs de ses potes en soirée, notamment une bande de rebeus. Il y a Yaya, Karim, Djamel, et Sediq, le chef de la bande. Ils semblent être des satellites autour de lui. Petit et sec, Sediq discute tout bas avec deux types au bar. Je capte des bribes : « La caisse est toujours au même endroit. Tu entres et tu pointes le mec avec ton flingue. En deux secondes, il te lâche la thune. » Il organise le braquage du taxiphone où il travaille. La discussion me glace. Pourtant, je reste dans le bar.

En novembre, je me sépare de ma copine, Harris, de la sienne. Il retourne seul à Bali. Il m’appelle : « Mec, on est passé à côté de choses hallucinantes. Il y a des boîtes fabuleuses, la fête, des meufs partout. » Le premier jour des vacances de Noël, je suis dans l’avion avec trois de ses potes et lui. En fait, Bali, c’est Ibiza. Mais un Ibiza un peu underground. En parallèle du tourisme version Club Med, il existe un monde interlope où naviguent des Australiens, des Néo-Zélandais et quelques Européens. Ils boivent des cocktails de champignons hallucinogènes, alors que la drogue est strictement interdite.

Ce Bali du début des années 1990 est une espèce de grand n’importe quoi permanent et fabuleux. Des gamins construisent des immeubles en serpentant pieds nus sur des échafaudages en bambous. On dirait toujours qu’ils se reposent. À la fin des vacances de Noël, tu te dis que leur immeuble ne verra jamais le jour, mais l’été suivant, il y a un Carlton de six étages, un Starbucks ou un Burger King. Ça pousse de partout.

Vittoria, affranchie et exubérante

À partir de ce Noël 1992, je pars trois ou quatre fois par an à Bali avec Harris et sa bande. Alors que ses potes picolent, fument et avalent champi sur ecstasy, lui ne prend jamais ni alcool ni drogue : « C’est pas hallal. » Il veut toujours avoir « la tête claire », ce qui signifie plutôt « en ébullition » : il monte des plans. Moi, ce qui m’excite dans ce Bali festif, c’est la liberté. Je n’ai pas le permis, je loue un Mercedes 4×4. Je déteste les boîtes de nuit, je me mets à les adorer. Au Double Six, au-dessus des gens qui dansent, sans filet, je fais du saut à l’élastique. C’est délirant.

Petit à petit, je m’éloigne de mes anciens potes. Harris me fascine. J’ai l’impression qu’il est tout le temps en vacances. Ses potes et lui ont un train de vie phénoménal, complètement différent du mien. À Paris, je ne partage avec eux qu’un resto ou un verre de temps en temps. Mais cela ne génère chez moi aucune frustration, car Bali me suffit. Je ne pense qu’à ça, je ne bosse que pour payer mes voyages. Grâce à Harris qui a dragué un groupe d’Italiennes, j’y ai rencontré Vittoria, une étudiante romaine de 25 ans dont je suis tombé très amoureux. C’est une fille affranchie, drôle et exubérante. Elle aime bien Harris, mais trouve Sediq « sournois et pervers ». Elle l’appelle « Sadique ».

Harris monte des sociétés et fait des arnaques à la TVA. Il pourrait vendre n’importe quoi à n’importe qui. Il a un sens de la répartie redoutable. Chez lui, séduire est un besoin viscéral. Il a une nouvelle copine tous les jours. Il répète : « Un plan love, c’est trois jours, après faut changer. » Jamais je n’ai connu quelqu’un ayant une telle confiance en soi. Il me raconte ses exploits. J’écoute. Moi, prof, petit fonctionnaire avec une vie bien réglée, je suis subjugué.

Harris monte des sociétés, fait des arnaques à la TVA. Il a une répartie redoutable, une nouvelle copine tous les jours. Moi, prof, avec une vie bien réglée, je suis subjugué.

Je ne peux pas dire qu’on est ami. Harris a plein de potes mais pas vraiment d’ami. Par exemple, je ne suis jamais allé chez lui. Il ne m’a jamais fait entrer dans son appart ni chez ses parents, des médecins qui habitent une immense maison près de Paris en bord de Seine. Quand j’y vais, j’attends dehors.

Il me propose deux ou trois fois d’investir dans ses affaires : je refuse. En revanche, à Bali, je suis sous son influence. Il m’apprend à faire des arnaques à la carte bleue qui permettent de financer nos vacances de rêve. On achète des foules de fringues puis on téléphone à notre banque à Paris et on prétend s’être fait voler notre carte bancaire le matin. Ça passe sans problème, d’autant que les commerçants indonésiens ne prennent qu’une empreinte de la carte. Je l’ai fait deux fois. Harris, lui, change de banque sans arrêt.

Un hiver, Jean-Baptiste, mon meilleur ami, que tout le monde appelle JB, part en voyage avec nous. Depuis la maternelle, on est tout le temps ensemble. Son père est un industriel très riche, toute la famille vit dans une immense propriété de la banlieue ouest. En grandissant, JB a un peu développé cette arrogance de classe : il est devenu plus rigide, avec de grands principes et de grandes idées pour réussir dans la vie. Sauf que c’est plutôt un paresseux. Après le bac, il a fait des études à droite et à gauche, mais il est surtout rentier. Ces différences ne nous empêchent pas de rester très liés. Toutes les bêtises de jeunesse, on les a faites ensemble. Pourtant, à Bali, JB refuse de faire le coup de la carte bleue. On le harcèle. Il finit par céder, exaspéré. À la fin du séjour, il me dit : « Bali, c’est génial. Mais franchement, ton Harris et ses potes, c’est des connards. »

Acte 2 — Les Montesquieu

Un soir de novembre 1997, je retrouve Harris dans un bar, très excité. Il a un « plan génial » à me proposer.

« J’ai une super nouvelle. J’ai rencontré le videur de l’Iguana, tu sais la boîte à Bastille, et devine quoi ? Le mec a des plans de faux billets Montesquieu.

— Et alors ?

— Tu comprends pas ? C’est la crise monétaire en Asie. L’occasion pour nous de devenir riches !

— …

— On va acheter 200 000 francs de faux billets Montesquieu. Ça va juste nous coûter 80 000 francs. On part à Bali. On échange nos faux billets de 200 balles contre de vraies roupies dans les petites boutiques de change. Les Indonésiens n’y connaissent rien, ça va passer à l’aise. On va se retrouver avec des millions de roupies. On passe quinze jours de rêve, et toutes les roupies qu’on ne dépense pas, on les dépose sur mon compte en banque indonésien avant de partir de Bali. On rentre, je me fais transférer l’argent sur mon compte à Paris et on se partage le magot.

— Mais tu as 80 000 francs pour acheter ces faux billets ?

— Moi, non. Mais toi, oui.

— Tu sais très bien que j’suis prof et que j’ai pas un rond.

— Justement, c’est parce que t’es prof que tu vas avoir 80 000 francs. Ton super statut de fonctionnaire, mec ! Tu vas pouvoir faire un prêt à la consommation les doigts dans le nez. »

Je traverse une période difficile. L’année précédente, j’ai perdu mes deux parents. Mon père est mort d’un cancer. Ma mère, alcoolique, s’est laissée mourir de solitude et de tristesse.

Le billet dégueulasse

En bon escroc, Harris déploie un formidable système de persuasion. Je ne pose qu’une seule question : « Ces faux billets de 200 francs, je peux les voir ? » Il ouvre son portefeuille Hermès et me sort un Montesquieu. Je suis sous le choc. Le billet est dégueulasse. Le papier est excellent mais l’impression de la couleur est décalée par rapport aux lignes. Les coloris dépassent d’un quart de millimètre, on ne voit que ça. Je le regarde, interloqué : « Mais ça ne passera jamais ! Ça se voit à l’œil nu que ce billet est un faux ! »

Il ne se démonte pas. Il m’embobine d’arguments rationnels, donc très rassurants : « Tu sais comment marchent les boutiques de change à Bali. Les Indonésiens ne sont pas du tout experts en monnaies européennes. Ils ont l’habitude des dollars. Et puis les Français échangent surtout des billets de 100 francs ou des chèques de voyage. Les Balinais ne voient pas souvent des Montesquieu. »

Harris me convainc que cette fausse monnaie peut passer sans problème alors que ce billet est de toute évidence l’œuvre d’un mauvais faussaire. Il déroule des images de vacances aux frais de la princesse. Et dégaine l’argument ultime : revenir avec de l’argent en plus.

Le plan, pour éviter de se faire remarquer, c’est de changer tous nos faux billets le dernier jour, de s’éparpiller à moto et de faire toutes les boutiques de change. Un plan foireux.

Il me pousse à prendre un crédit de 90 000 francs, donc avec 10 000 francs de marge. C’est une somme énorme pour moi. Je suis le seul à financer cet achat de fausse monnaie alors que quatre autres participent à l’arnaque : Harris, Sediq le braqueur, Djamel et Karim.

Comme il me sent un peu tiède, il m’accompagne à la banque afin de négocier le crédit. Je me souviens de ce rendez-vous comme d’un moment terrible. Je suis face à la banquière, c’est moi qui sollicite le prêt et je n’ouvre pratiquement pas la bouche. Harris gère la transaction avec une volubilité étourdissante. Sans dire un mot, je signe tous les documents.

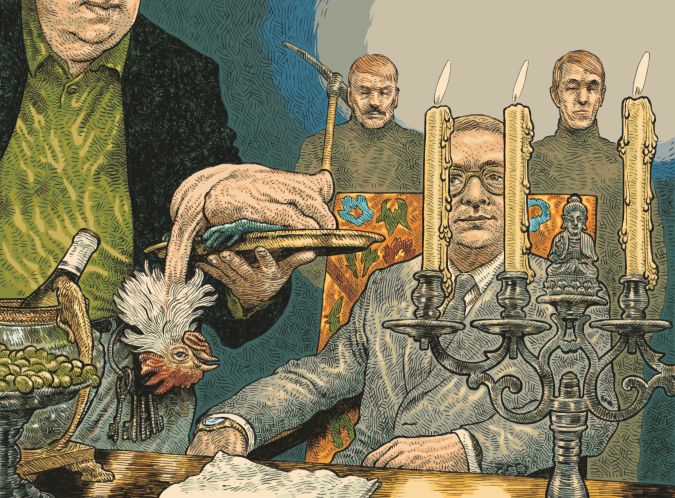

Dix jours plus tard, la banque me verse 90 000 francs. J’en donne 80 000 à Harris. La veille du départ, je le retrouve chez Sediq, avec Djamel, Karim et ma copine Vittoria. Elle se réjouit de notre opération « faux Montesquieu ». 200 000 francs sont étalés sur le lit. L’affreux billet est reproduit en mille exemplaires. Mille contrefaçons dont la piètre facture me saute mille fois aux yeux. Sous les paupières lourdes, le coloris des yeux, légèrement décalé par rapport aux contours, détourne le regard triste de l’écrivain. Difficile de se sentir riche. Mais je me laisse gagner par l’enthousiasme de la bande. On discute de la meilleure méthode pour les faire passer à l’aéroport : les garder sur nous. Alors on fait plein de petits tas qu’on se répartit.

Jean-Baptiste, mon pote d’enfance, m’appelle le soir même pour me souhaiter bon voyage. Je lui raconte mon histoire de fausse monnaie : « Dam, ne fais surtout pas ça. C’est vraiment n’importe quoi et c’est beaucoup trop risqué. Tu imagines si tu te fais choper ? C’est grave la fausse monnaie ! » Je riposte direct et le traite comme un chien. « Tu te prends pour qui ? T’es pas mon père ! Garde tes leçons de morale. Je fais ce que je veux, ferme-la. » Et je lui raccroche au nez.

Acte 3 — Mister Palsou

À l’aéroport de Roissy, je transpire, même si les contrôles de sécurité sont beaucoup moins nombreux qu’aujourd’hui. Je sens les liasses coller à ma peau dans mes chaussettes et mon slip. Heureusement à Bali, c’est comme d’habitude. Personne ne nous fouille. À se demander comment des gens peuvent se faire prendre.

Pour ce séjour pas comme les autres, on a réservé une villa louée deux mois avant par les Spice Girls. Un immense parc avec des bungalows en bois de santal et une piscine magnifique. On arrive juste après la crise monétaire dans le Sud-Est asiatique, la roupie indonésienne s’est totalement effondrée. On a un pouvoir d’achat phénoménal.

Le plan, pour éviter de se faire remarquer, c’est de changer tous nos faux billets le dernier jour, de s’éparpiller à moto et de faire toutes les boutiques de change. Sauf que c’est un plan foireux. Récupérer 111 millions de roupies en une journée, c’est impossible. Et bien sûr, on ne peut pas revenir à Paris avec de faux francs. Il faut donc commencer la manœuvre trois jours avant notre départ, le 4 janvier 1997.

Un boulot à plein temps

Le matin, on part avec nos liasses dans une sacoche. Avec Vittoria, on sillonne Bali : Sanur, Candidasa, Nusa… On change 1 000 francs. On repart. On roule cinq minutes. On s’arrête dans une autre boutique, on change 2 000 francs. C’est un boulot à plein temps. De la folie. Une seule règle : ne jamais revenir dans la même boutique de change. Le premier soir, on fait les comptes. On n’a changé qu’un cinquième des Montesquieu. On ne panique pas. On se dit juste qu’il faut continuer à fond et comme le dit Harris, « même si on n’arrive pas à tout changer, l’affaire reste rentable ». Vittoria est la seule à tiquer : « On ne va pas passer les deux jours qui nous restent à faire des kilomètres à moto ! C’est trop de fric, on n’y arrivera jamais ! Et moi, je suis venue pour passer des vacances ! » Harris tient à rester maître de l’opération : « Et comment tu crois qu’on les paie, ces vacances ? On change le fric jusqu’au bout, c’est comme ça ! » Je reste silencieux.

Le deuxième jour, à la sortie d’un petit bureau de change, Vittoria repère un collier dans la vitrine d’une bijouterie. Je lui dis : « On n’a pas le temps. » Elle le prend mal : « J’en ai marre ! Tu obéis à Harris comme si c’était ton boss. Pourquoi t’es incapable de lui dire non ? Tu fais tout ce qu’il te dit ! T’es son petit caniche, son esclave ! »

Le consul est formel : « Ici, tout se passe dans le feutré. Plus il y a de gens au courant, plus il est difficile de les corrompre. » Personne n’a jamais entendu parler de moi.

C’est là que je fais une grosse erreur – par amour. Le lendemain, pendant que Vittoria choisit des fruits dans une échoppe, je file acheter le collier. Je parle avec le vendeur quand trois policiers pénètrent brutalement dans la boutique. Ils foncent sur moi, m’obligent à ouvrir mon sac. Et trouvent deux gros paquets : des billets balinais et des Montesquieu. Plus personne ne bouge. Une dame et sa fille me regardent. Je suis tétanisé par la honte. Vittoria fait alors irruption, hurle sur les policiers en italien. L’un d’eux l’attrape, elle se dégage violemment et a juste le temps de s’enfuir.

Les menottes serrent mes poignets puis la voiture de police file dans la poussière. Au commissariat, j’apprends un nouveau mot : en indonésien, « fausse monnaie » se dit mata uang falsu, mais ils prononcent palsou. Me voilà dans une cellule de trois mètres sur trois avec une dizaine de détenus, les uns sur les autres. Désormais, c’est mon nom : on m’appelle « Mister Palsou ».

Quand Harris arrive un peu plus tard, je suis paniqué : « Je pense que le vendeur de la boutique de change m’a vu passer dans la rue et a prévenu une patrouille qui était dans le coin. Les flics ne sont pas venus m’arrêter pour vol de bijoux : ils savaient ce qu’ils cherchaient.

— Vittoria m’a tout raconté. Mais t’inquiète pas, je vais négocier avec le commissaire. Je vais revenir avec un paquet de blé et dans une heure max, tu es dehors. »

L’heure, la journée passent. Le lendemain, Harris m’apporte une cartouche de clopes : « C’est un peu plus compliqué que prévu, mais le commissaire devrait accepter de te libérer. On va lui filer tout ce qu’on a réussi à changer, ça fait plusieurs millions de roupies. Tiens bon, mec, tu seras bientôt libre. » Même discours le lendemain.

Puis il disparaît. Et je n’ai plus de nouvelles de personne.

« Faut acheter tout le monde »

De temps en temps, les flics attrapent un type, on entend des coups, des cris, des supplications, et on le voit revenir en sang, défoncé. Cette violence me terrifie. La cellule a pour seule ouverture une lucarne, à travers laquelle on aperçoit, cloué sur le mur sale, un petit étui en cuir dans lequel est glissé un peigne. À chaque fois qu’un flic passe devant notre porte, il sort le peigne et lisse sa chevelure noire : un coup à droite, un coup à gauche. Tous les flics se recoiffent avec le même peigne, notamment après voir cogné un détenu. L’auréole de crasse autour du petit étui me hante encore.

Je suis le seul étranger. La plupart des détenus sont des Javanais en garde à vue pour trafic de drogue. On dort à même le sol. Avec le début de la mousson, une nappe d’eau sale s’infiltre, et on s’entasse tous sur une estrade en bois. Une nuit, un des détenus tente de voler mes affaires. Sauf que je pratique le taekwondo depuis huit ans, six heures par semaine. Avoir en face de moi un type qui veut me mettre des coups, ça ne me fait pas peur. J’applique la règle de survie de mon maître coréen : frapper en premier, très fort et bien placé. Et je casse direct le nez du gars. Après ça, j’ai une paix royale.

Cinq jours après mon arrestation, le consul honoraire de France me rend visite. C’est un industriel français qui fabrique des conserves de poisson à Bali. Je lui dis d’emblée que je suis innocent. J’ai monté un petit scénario : « J’ai rencontré un Français peu de temps avant mon retour à Paris. Il me restait beaucoup de roupies donc on s’est arrangés tous les deux pour échanger notre argent. Je voulais éviter les taux de change. Et il m’a refilé de la fausse monnaie. Je l’ignorais !

— Bon, d’accord. Est-ce que vous avez de la famille à prévenir ?

— Non, pas spécialement. »

Je ne veux pas que mes grands-parents soient prévenus et j’espère encore m’en sortir. Je lui pose mille questions : il n’a aucune réponse.

« Est-ce que vous voulez voir un prêtre ?

— Un prêtre ? Je sais pas.

— Je vous en envoie un. Un conseil : quoi qu’il arrive, soyez discret. »

Le lendemain, le prêtre me dit qu’il ne peut rien pour moi et me tend une bible. Puis, un avocat chinois vient me voir. Il porte une chemisette à carreaux, poisseuse et démodée, avec des auréoles de sueur sous les manches d’où dépassent deux bras malingres. Ses dents sont gâtées, sa peau cartonnée, rongée par la petite vérole. Il s’éponge le front avec un grand mouchoir sale.

Je raconte mon scénario de victime. Il me répond : « Il me faut 1 million de francs.

— Pourquoi 1 million ?

— Faut acheter tout le monde : le procureur, les juges, et les quelques journalistes qui pourraient ébruiter l’affaire. Avec 1 million, dans trois mois, vous êtes sorti. Sinon, vous en avez pour vingt ans. »

À ce tarif-là, c’est vingt ans au trou.

Acte 4 — Josef et Shim-pé

« Mister Palsou ! Télépone, télépone ! » Je suis persuadé que c’est Harris. Je suis les policiers jusqu’au combiné : « Salut, c’est JB ! » De toute ma vie, je n’ai jamais ressenti un tel cocktail d’émotions : de la honte et de la joie, des remords et de l’espoir. J’entends sa voix et j’ai envie de pleurer. L’ami, que j’avais méprisé et insulté, m’appelle depuis l’autre bout du monde.

Il parle vite : « Je suis au courant de tout. Harris est rentré en France. Il m’a appelé. J’ai eu le consul honoraire de Bali, qui m’a filé les coordonnées d’un avocat qui s’est déjà occupé de Français condamnés en Indonésie et a obtenu des libérations. Il s’appelle Robert Quana. » Il m’explique qu’il va prévenir mes grands-parents de l’« injustice » dont je suis victime. Pareil avec mes collègues du collège. Je ne suis plus seul.

Comme son confrère, Robert Quana me dit que je serai condamné à trois mois ou vingt ans. Tout est une question d’argent. Il prend un quart du fric demandé par l’avocat chinois : 250 000 francs. Le père de JB propose d’avancer la somme.

« Il faut que Chirac s’en mêle »

J’écris tous les jours. Dans la première lettre que j’envoie à JB, je le supplie de faire intervenir son père, dont l’ami d’enfance est le chauffeur de Jacques Chirac : « Il faut que Chirac s’en mêle. Dis-lui que je suis innocent. » JB en parle au consul, qui est formel : « C’est la chose à ne surtout pas faire. Ici, tout se passe dans le feutré. Plus il y a de gens au courant, plus il est difficile de les corrompre. » Personne n’a jamais entendu parler de moi.

Au bout d’un mois, Robert Quana m’annonce fièrement que mon cas sera jugé quatre mois plus tard. En attendant, direction la prison de Kerobokan. Mes codétenus m’envient : « You are very lucky, Mister Palsou! Kerobokan is the drug paradise. »

Débarqué à Kerobokan en plein ramadan, je suis transféré dans un petit bâtiment réservé aux non-musulmans, une vingtaine de personnes parmi les 200 prisonniers. Robert Quana a chargé l’un de ses clients de s’occuper de moi : Gerald, un Hollandais géant, avec tonsure et cheveux blancs frisottés sur les tempes. Marié à une princesse balinaise, il s’est fait arrêter pour une histoire d’ecstasy.

Faucilles et serpettes

Gerald me fait visiter la prison, un vrai petit village. Des bâtiments aux toitures de tuiles rouges, comptant chacun six cellules, entourent un immense parc vallonné, recouvert de gazon, où serpentent de petites allées blanches. Au milieu, l’étang calme et ombragé est rempli de poissons-chats. Une minuscule échoppe tenue par le plus vieux prisonnier vend des produits de base. J’achète un rasoir, du savon, deux sarongs, une paire de tongs et une natte pour dormir.

« À 6 heures, me dit Gérald, les matons ouvrent les cellules. Tu t’alignes contre le mur pendant que les gardiens font l’appel. Ensuite tu es libre. Tu peux te balader, faire du sport, aller prier, lire à la bibliothèque, fumer, discuter… À 17 heures tu reviens t’aligner contre ton bâtiment. Les gardiens refont l’appel. Et tu repasses derrière les barreaux. »

Les détenus entretiennent les espaces verts. Régulièrement, après un roulement de tambour, les gardiens remettent à tous ciseaux, faucilles et serpettes. Un coup de sifflet, et tout ce petit monde soigneusement armé se met à genoux et coupe à ras les brins d’herbe à la main. Sur le coup, je crois que c’est une blague, mais pour l’avoir vécue, cette méthode de tonte fonctionne très bien. Et si personne n’en profite pour dérober un outil, c’est qu’ils ont déjà tout ce qu’il faut : beaucoup cachent des couteaux dans leur sarong ou leur cellule.

Entre « Breaking Bad » et « Tintin »

Gerald me présente à Shim-pé, un Japonais héroïnomane de 20 ans ; Josef, un Allemand de l’ex-RDA, trafiquant d’héroïne entre la Thaïlande et l’Indonésie ; Tom, un Anglais arrêté pour trafic d’amphétamines avec Franz, un Hollandais noir bodybuildé ; deux Iraniens chrétiens qui faisaient passer de l’héroïne, deux Américains trafiquants de cocaïne… Tous très accueillants. Je leur demande s’ils ont de l’herbe pour m’aider à dormir, ils me proposent de l’héroïne ou du « sabu-sabu », de la méthamphétamine sous forme de petits cristaux, comme dans Breaking Bad, sauf qu’ils ne sont pas bleus, mais blancs.

Eux « chassent le dragon » : ils déposent un filet d’héro dans une feuille d’alu en forme de petite gouttière, qu’ils chauffent doucement avec un brûleur plein d’alcool, et ils inhalent la fumée avec une paille. Je les regarde s’endormir avec un joli sourire sur le visage. Notre cellule ressemble au salon d’opium de Tintin et le lotus bleu. J’ai les yeux grands ouverts. Je suis dévoré d’angoisses.

Le troisième soir, je craque. Au bout d’une semaine, je suis accro à l’héro. On est mal nourri – riz épicé, légumes verts infects et aile de poulet – et comme la drogue coupe la faim, j’en prends du matin au soir. Je perds du poids. Et mes cheveux.

Wayan, le caïd de la prison

Une nuit, je suis vaguement sorti de la torpeur de mon « dragon » par un fracas de pierres. Le lendemain matin, l’Anglais et le Hollandais se sont évadés. Ils ont scié les barreaux puis cassé le mur avant d’escalader l’enceinte : une paroi de trois mètres de haut hérissée de tessons de verre. Kerobokan, c’est le contraire d’Alcatraz. Il suffit de payer les matons pour qu’ils cessent leurs rondes. Et d’avoir un relais à l’extérieur pour quitter l’île. Ce que je n’ai pas.

L’avantage, c’est que je jouis d’un statut très respectable. 90 % des détenus sont accusés de trafic de drogue. Le reste, ce sont des meurtres et des viols. La fausse monnaie est une infraction extraordinaire : beaucoup imaginent que je suis un puissant mafieux. Ici, je suis « Mister Palsou, Mister Mafia ».

Cette prison est une plaque tournante du trafic à Bali. Au parloir, ce sont les détenus qui vendent aux visiteurs, et non l’inverse. La came atterrit par des jets au-dessus du mur d’enceinte. Mais il y a parfois des problèmes d’approvisionnement. Il faut alors imaginer 90 % de prisonniers en crise de manque, dont des gamins de 15 ou 16 ans, au martyr. Tout le monde pleure, hurle, angoisse, transpire, brûle, gèle, vomit, a la diarrhée. L’une des pénuries a duré cinq jours. Au bout de ces cinq jours insoutenables, Wayan, un des caïds balinais, un colosse à moustache et tatouages, condamné pour double homicide, nous propose discrètement de partager un arrivage personnel. On l’accompagne au pied du mur d’enceinte d’où jaillit un papier journal qui s’écrase sur la belle pelouse.

Wayan sort du journal un nasi goreng, un plat indonésien. Il fouille le riz. Rien. Puis il ouvre l’œuf dur et en sort un petit sachet d’héro. Il récupère sa seringue enterrée dans le parc, la prépare, se pique, et la passe à son voisin. La seringue tourne de veine en veine. Shim-pé, qui ne s’est jamais piqué, demande à un Balinais de lui injecter l’héroïne. Josef en fait autant. Et c’est mon tour. Le soupçon de bon sens qu’il me reste se manifeste : là, je vais attraper l’hépatite A, l’hépatite B, le Sida… Je suis foutu. Je sors sangloter. Je souffre tellement.

Un jour, Josef nous réunit, Shim-pé et moi. Son avocat lui a demandé une somme énorme pour corrompre les acteurs de son procès. Il a un plan pour trouver cet argent : « To be the biggest dealer in the prison. » Sa femme a payé un maton. Lors d’un parloir, elle lui a fait passer 500 grammes d’héroïne pure à 99 % sous forme compactée. Il nous propose d’entrer dans la combine. En échange : héro à volonté et à prix d’ami. Il pose sur la table un gros caillou blanc d’héroïne comprimée et commence à le broyer : le caillou se transforme en un grand tas de poudre blanche.

Notre cellule devient un atelier de narcotrafic. Shim-pé et moi, on fabrique les petits sachets pour le deal, Josef les remplit d’héro. Le soir même, il commence à les vendre.

Notre cellule devient un atelier de narcotrafic. Shim-pé et moi, on fabrique les petits sachets pour le deal, Josef les remplit d’héro. Le soir même, il commence à les vendre. Dès le lendemain, c’est l’émoi : trois overdoses. Les détenus ne sont pas habitués à une héroïne aussi pure. On est mal. Josef décide qu’il faut couper la came. Sur notre table basse, on mélange l’héro avec de la poudre de glucose. On se retrouve avec 2 kilos à écouler.

L’héroïne circule à flots. Je suis en manque dès le matin. Mon premier geste au lever, c’est un énorme trait d’héroïne. Je vomis presque instantanément. Le business de Josef marche tellement bien que les Balinais, qui avaient le monopole du deal, nous font passer un message : « Stop dealing drugs. » Josef ignore l’avertissement. Trois jours plus tard, Wayan, le colosse balinais, entre dans notre cellule, en sueur, la moustache retroussée de rage. Des veines gonflées déforment les tatouages de ses bras. Il éructe, attrape un néon au plafond, l’éclate au sol. J’ai les jambes qui tremblent et le cœur qui s’emballe. Je louche sur les lames de verre acéré qu’il agite sous mes narines. Josef lui propose de faire « fifty-fity ». Wayan explose le reste du néon contre le mur.

Au réveil, je sors ma réserve d’héro de sous le t-shirt qui me sert d’oreiller – je dors dessus pour pouvoir la balancer en cas de descente. Je sniffe un long trait de poudre blanche et sens une poussière infecte dans mon nez. On dirait du plâtre gratté sur un mur. Même surprise pour Josef et Shim-pé. Ketut, le Balinais qui partage notre cellule, s’en va dès l’ouverture de la grille. Josef vérifie toutes ses planques : son sarong, son oreiller, le faux plafond, les conduits, le mandi (l’espace pour la toilette). Partout, du plâtre en poudre. On ne comprend rien. Comment a-t-on pu procéder sans attirer notre attention ? Josef est catastrophé. L’argent de son procès, donc son avenir, s’est envolé. On interroge tout le monde et on a vite une réponse : Wayan a ordonné à Ketut de nous voler la drogue. Le dragon fait dormir comme une souche. Le petit sbire n’a eu aucun mal à nous soulever la tête, prendre la came et la remplacer par des sachets de plâtre. Pourquoi ce leurre ? Peut-être pour gagner un peu de temps. Il a pris les paquets d’héro, les a jetés par la fenêtre et le lendemain matin, il est allé les récupérer.

On a dû racheter notre drogue à Wayan – à un prix d’ami – et nous engager à ne plus en vendre. Au parloir, Josef a refilé l’héro à sa femme. Elle a pris le relais et s’est mise à dealer à l’extérieur de la prison.

Acte 5 — Le revenant

Durant cette période, JB vient passer quelques jours à Bali. Il m’apporte quotidiennement à manger, s’inquiète de mon apparence famélique et de mes cheveux devenus blancs, fait des blagues. Un jour, j’entends sa voix résonner dans les haut-parleurs : « Dam, qu’est-ce que tu fous ? Magne-toi le cul, gros fainéant, je t’attends avec un MacDo. Ramène-toi au parloir tout de suite sinon je file ton Happy Meal aux matons. » Il a demandé aux gardiens de m’appeler lui-même au micro. Croquer dans un Double Cheese est pour moi une sensation extatique.

Je suis continuellement sous héroïne. Je délire et je me sens presque bien en prison. Un caïd qui a payé les gardiens pour avoir une télé fait tourner le poste entre les cellules par bonté d’âme, si bien qu’un soir par semaine on regarde Star Trek en noir et blanc, en anglais, sous-titré en indonésien et sous héro. De grands moments de bonheur.

Mon procès a lieu fin avril. J’attends dans une salle où tout invite à l’évasion : une grande baie vitrée non verrouillée est fermée par un vieux grillage à poules. Des gamins le soulèvent pour vendre de la drogue aux prévenus. Tu le pousses et tu es dans la rue.

Une histoire de diamants fantaisiste

J’ai raconté à Robert Quana l’histoire du touriste qui m’arnaque avec de faux billets. Mais vraie ou fausse, il n’a pas voulu de ma version : « The judge likes wonderful stories. » Il avait donc inventé une histoire de diamants complètement fantaisiste. Il a surtout payé tout le monde : juge, procureur, journalistes. Sans s’oublier lui-même. Selon lui, c’est le procureur qui coûtait le plus cher pour accepter de réclamer la peine la plus faible, trois mois. Je suis passif de trois chefs d’accusation : fabrication et importation de faux billets, importation, ou usage.

Je suis convoqué dans une toute petite pièce meublée de vieilles tables en bois ciré, de sièges de bureau toujours sous leur enveloppe en plastique et de ventilos fatigués. Un seul élément théâtral : les robes noir et rouge des magistrats. Mon avocat se lance dans une longue plaidoirie. Je parviens à comprendre qu’il me fait passer pour un éminent « “gourou” français » – j’apprends que gourou veut dire « professeur » en indonésien – spécialiste en pierres, arnaqué par un vendeur de faux diamants. Le verdict tombe : trois mois et vingt jours d’incarcération. Tout le monde a-t-il fait semblant de croire à cette histoire farfelue ? À moins que ce soit moi qui aie fini par y croire. Dans ma tête, je sors de prison avec 20 000 roupies que m’aura donné mon avocat, et je commence direct un business de bijoux à Bali. Je suis dans un autre monde.

« Je viendrai te chercher à la prison demain, m’explique mon avocat.

— OK. Je peux rester à Bali après ma libération ?

— Bien sûr, Mister Damien. Vous êtes toujours le bienvenu à Bali. »

Un tipi au milieu du salon

Les haut-parleurs grésillent deux fois à travers toute la prison : « Mister Damian, Mister Palsou est attendu à l’accueil. » Je serre la main de mes codétenus, j’embrasse Shim-pé et Josef. On est ému, un peu comme à la fin d’une colo. Ce qui compte, c’est l’intensité de ce qu’on a vécu ensemble. Au bureau des gardiens, pas de Robert Quana, mais une femme, qui me tend un mot : « Je suis à une réunion d’avocats à Java mais ma secrétaire s’occupe de tout. » J’entre avec elle dans une voiture de police. Je lui pose mille questions. Elle me répond par un sourire. Elle ne parle ni anglais ni français.

Devant une grande maison délabrée, une plaque à moitié tombée indique : « Immigration Detention Center ». Un policier me laisse un plat de riz. J’apprends que JB doit acheter et envoyer à la police mon billet d’avion pour Paris et qu’en attendant je dois rester ici. Ma nouvelle prison est une baraque à un étage, avec une dizaine de chambres, des salles de bains, un grand salon. Du grillage à poules troué devant les fenêtres. Sur les murs, des messages dans toutes les langues. Je suis le seul prisonnier. J’angoisse.

Je fabrique un tipi au milieu du salon, des draps jetés sur trois lits posés debout, en triangle, et je m’y abrite avec des souvenirs rapportés de Kerobokan : héro et sabu-sabu. Je me drogue en non-stop. Des gamins viennent me vendre de l’arak (alcool de riz au miel) en soulevant le grillage des fenêtres. Les flics passent et regardent ce Français en slip qui fume et qui sniffe jour et nuit. Je vois des mains, comme La Chose dans La Famille Adams, qui montent partout et qui cavalent sur le plancher. J’entends des meutes de singes qui assiègent la maison. Ils arrivent, ils sont là, ils m’encerclent par centaines, par milliers. Ma peau est devenue tellement sensible que le contact de mes doigts les uns contre les autres me fait mal. Je deviens fou.

Au bout de dix jours, je rencontre le médecin qui s’occupe des Occidentaux renvoyés chez eux. J’ai peur d’être en manque durant le vol. Il me tend un petit flacon de polyméthadone : « Vous en prenez juste une cuiller à café. »

Je reprends le collège en septembre. Les élèves se sont fait leur film : parti en safari en Afrique pendant les vacances de Noël, j’étais mort piétiné par un éléphant.

JB m’attend à l’aéroport. C’est le choc. Je porte un treillis de l’armée iranienne que m’avait vendu un détenu, je pèse 50 kilos, j’ai les cheveux gris et je suis héroïnomane. JB, lui, n’a pas changé. Ses premiers mots sont : « Tes canalisations ont gelé, elles ont pété et ont inondé ton appart. Faut que tu t’occupes tout de suite de tes impôts. Tu dois 250 000 francs à mon père, tu dois rembourser ton prêt pour les faux billets, et faut que tu appelles le rectorat… » Il m’énumère les tourments qui m’attendent.

Arrivé chez moi, je me fais un rail d’héro. Puis un autre. Mes anciens potes m’apportent à manger et s’inquiètent pour ma santé mentale. Je passe mes journées en slip à faire fondre des stylos Bic transparents que j’étire et façonne tant qu’ils sont chauds pour faire des sculptures psychédéliques.

Ma situation financière est catastrophique. Un de mes potes, agent immobilier, me propose de vendre le seul et unique bien hérité de mes parents, une petite maison en Vendée. Je dis oui à tout. Je suis dans un autre monde. Mais mes réserves de drogue s’épuisent. Je dois faire un choix : aller à la rencontre de dealers place Stalingrad à Paris ou me sevrer. Je choisis le sevrage. Tout seul, chez moi, sans méthadone. J’ai morflé.

Des rêves inassouvis

Quand je reprends doucement contact avec la réalité, je ne parviens plus à mettre la main sur ma veste en cuir, mon CD de Sting, une montre… je réalise, hébété, que mon appartement a été dévalisé. Je reçois un coup de fil d’Harris. Il me raconte, très gêné, que malgré tout le fric mis sur la table, le commissaire de Bali a résisté. Pire : il a commencé à s’intéresser à lui : « Mais vous le connaissez bien, ce Mister Damien ? Vous êtes venus ensemble ? » Le groupe a pris peur. Ils ont enterré les faux billets sur une plage et ont sauté dans le premier avion. Sediq en a profité pour embarquer les clefs de mon appart. C’est lui qui est venu se servir chez moi. Harris me jure qu’il va lui-même rembourser le crédit à la banque. Je le crois et ne parviens pas à lui en vouloir.

À la fin de cette longue conversation, il balance : « Ça te dirait de retourner à Bali en août ? Pas pour une arnaque, juste pour de vraies vacances de pacha. » Cette voix, cette évocation, tout me transporte dans un univers de rêves inassouvis. Le sable, la mer, le soleil, les filles et son concert de promesses. De manière très surprenante, j’y retourne sans problème. Je m’enivre. Je reviens régénéré.

Je reprends le collège en septembre – un tampon du secrétariat du rectorat a suffi à récupérer mon poste. Les élèves se sont fait leur film : parti en safari en Afrique pendant les vacances de Noël, j’étais mort piétiné par un éléphant. Quand j’arrive dans la cour, ils poussent des cris comme s’ils voyaient un revenant.

Je fréquente encore Harris, mais ce n’est plus pareil. Pendant ma détention, il a appelé mes contacts depuis mon téléphone pour les prévenir que je n’allais pas être disponible durant quelques mois. Il est tombé sur mes ex-copines. Et pendant que j’étais en taule, il a couché avec trois d’entre elles. Le jour où il me verse son dernier franc pour rembourser le prêt à la banque, on perd contact.

Je rencontre Laura, une fille dont je tombe follement amoureux. L’amour, c’est à Bali. Je veux lui montrer cette île où je me sens libre, ouvert, confiant, heureux. Ce monde de tous les possibles. La porte vers mon autre moi. Elle va adorer le voyage, c’est sûr. Mais à l’aéroport, le policier qui contrôle mon passeport me dit : « Sorry Mister, you can’t enter in the Indonesian territory. » Ont-ils mis leurs fichiers à jour ? Je suis renvoyé en France.Tout s’effondre. Mon idylle s’étiole. Ma vie de prof reprend son cours normal. Je mène une existence grise, sans émotion. Et je deviens ce gars transparent et asocial. Ma vie s’est arrêtée à Bali.

Quand le télésiège a ralenti, Damien a relevé la barre givrée de la nacelle. Le vent glacé des sommets et le chahut des élèves nous ont ramené à la réalité. Damien a passé ses moufles dans les dragonnes de ses bâtons et repris son rôle de prof. Lucas, le trublion de la classe, l’a interpellé : “Monsieur, vous avez déjà fait du hors-piste dans votre vie ?” Damien a haussé les épaules et filé bien droit sur la piste.

* Certains prénoms ont été modifiés.