Pourquoi ai-je l’impression de le connaître ? Où ai-je bien pu le rencontrer ? L’homme au chapeau me semble familier, quand je jette à nouveau un coup d’œil dans sa direction.

Ma famille et moi, en cet hiver 2017, sommes sur le point de nous attabler dans un restaurant pittoresque, dans un quartier résidentiel de Manhattan à New York. Nous arrivons de Gramercy Park, l’un des seuls jardins privés de la ville, accessible uniquement aux riverains grâce à une clé spéciale. Mais c’est le soir de Noël et le parc a ouvert ses portes au reste du monde. Les gens ont chanté avec abandon. C’est une soirée magique. Je suis heureuse.

Au milieu des bougies, dans une lumière tamisée, je m’efforce de regarder à nouveau l’homme au chapeau. Il fait partie d’un petit groupe qui vient de sortir de la salle principale. Ils rassemblent leurs affaires et nous allons probablement récupérer leur table. Une intuition me frappe. Il ressemble tout à fait à… non, ça ne peut pas être lui. Et si c’était lui ?

Comme je crois au karma, je saute sur l’occasion. Il y a dix ans, j’aurais fait demi-tour et j’aurais fui le restaurant à l’idée de me retrouver au même endroit que cet homme, mais après des années de thérapie personnelle, je suis désormais capable de rompre avec mes vieilles habitudes de repli ou de déni.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est la première fois que je le rencontre.

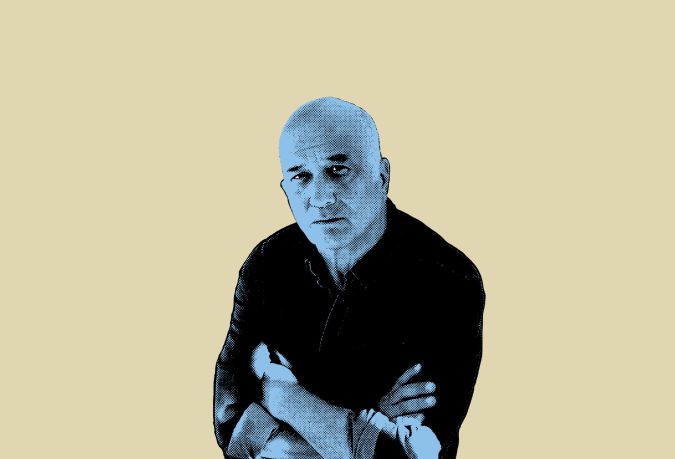

À l’instant où je m’avance vers l’homme au chapeau pour lui demander « vous ne seriez pas… ? », il fait un pas vers moi, m’adresse un sourire chaleureux, absurde, et dit : « Permettez-moi de me présenter. Je suis Ken Starr. » Aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est la première fois que je le rencontre.

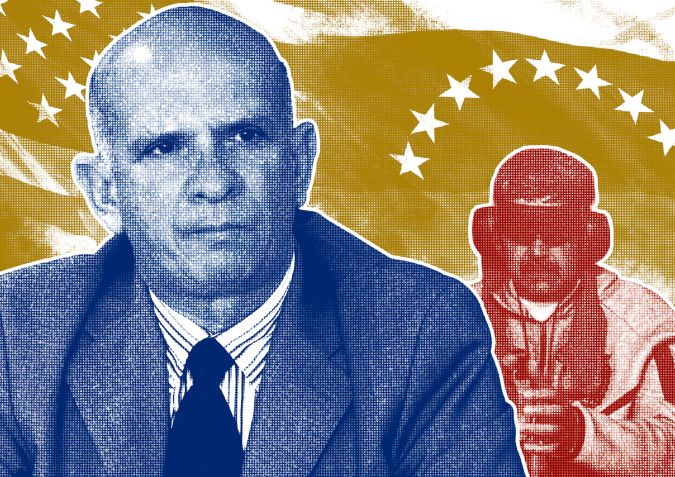

Je me surprends à lui serrer la main tout en essayant de comprendre pourquoi il est si cordial. En 1998, il était le procureur indépendant qui enquêtait sur moi, ancienne stagiaire à la Maison Blanche ; l’homme dont l’équipe, accompagnée par un groupe d’agents du FBI (Starr lui-même n’était pas présent), m’a poussée dans une chambre d’hôtel près du Pentagone pour m’expliquer que je m’exposais à vingt-sept années de prison si je ne coopérais pas. C’est l’homme qui, dans sa volonté d’enquêter sur le président Bill Clinton et de l’accuser d’entrave à la justice et de parjure (ledit mensonge concernant sa liaison extraconjugale avec moi), a transformé ma vie de jeune femme de 24 ans en enfer.

Quand la famille de Monica était harcelée

Ken Starr me demande plusieurs fois si je vais « bien ». À son ton, on pourrait croire qu’il s’est vraiment fait du souci pour moi au fil des années. Son attitude, presque digne d’un ecclésiastique, est à mi-chemin entre le bon vieil oncle et le pervers. Il n’arrête pas de me toucher le bras et le coude, ce qui me met mal à l’aise.

Je me retourne et lui présente ma famille. Si curieux que cela puisse paraître, je suis résolue à lui rappeler, à ce moment précis, que ce n’est pas seulement moi mais aussi ma famille que lui et son équipe ont harcelées et terrorisées il y a vingt ans, menaçant de poursuivre ma mère en justice (si elle ne révélait pas les confidences privées dont je lui avais fait part), insinuant qu’ils allaient enquêter sur le cabinet médical de mon père. Tout ça parce que l’homme au chapeau, qui se trouve devant moi, avait décidé qu’une jeune femme épouvantée pouvait lui être utile dans son combat contre le président des États-Unis.

Je suis désarçonnée. Et troublée de voir « Ken Starr » comme un être humain, venu pour dîner un soir de Noël avec ce qui semble être sa famille. Une voix à l’intérieur de moi m’intime « Du cran ! » et je finis par me ressaisir. Je balbutie : « Je regrette certains choix que j’ai faits à l’époque, mais je regrette que vous et votre bureau n’ayez pas fait d’autres choix non plus. » Sans m’en rendre compte, je lui tends une perche pour qu’il me présente ses excuses. Mais non. Il se contente de répondre, avec un sourire impénétrable : « Je sais. C’est dommage. »

Un vaste trauma national

Vingt ans se sont écoulés depuis 1998. Avril marque le vingtième anniversaire du jour où l’enquête Starr sur le président Clinton s’est élargie pour m’inclure, moi. Le vingtième anniversaire du jour où mon nom est devenu public. Et le vingtième anniversaire d’une annus horribilis qui a failli renverser Bill Clinton, qui a fasciné le pays et transformé ma vie.

S’il y a bien une chose que j’ai apprise depuis ce temps-là, c’est que l’on ne peut pas fuir qui l’on est ni qui l’on est devenu. Chacun doit assumer son passé et son présent. Comme l’a remarqué l’écrivain britannique Salman Rushdie quand une fatwa a été lancée contre lui, « ceux qui n’ont aucun pouvoir sur l’histoire qui domine leur vie, aucun pouvoir de la raconter autrement, de la repenser, de la déconstruire, d’en plaisanter ou de la faire changer quand les temps changent, ceux-là sont impuissants parce qu’ils ne peuvent concevoir de pensées nouvelles ». Cela fait des années que je travaille pour aboutir à cette prise de conscience. J’essaie de trouver ce pouvoir, de gagner cette liberté, tâche digne de Sisyphe pour quelqu’un qui a été victime de manipulation mentale.

Je serai claire : il y a plusieurs années, on a détecté chez moi un trouble de stress post-traumatique, principalement lié à l’épreuve qu’avaient été la dénonciation et l’ostracisme subis lors de l’affaire Clinton. Pour sortir du trauma, le voyage a été long, difficile, douloureux et coûteux. Et il n’est pas terminé – je dis en plaisantant qu’on écrira sur ma tombe « Mutatis mutandis » (« tous les changements qui devaient être faits ayant été faits »).

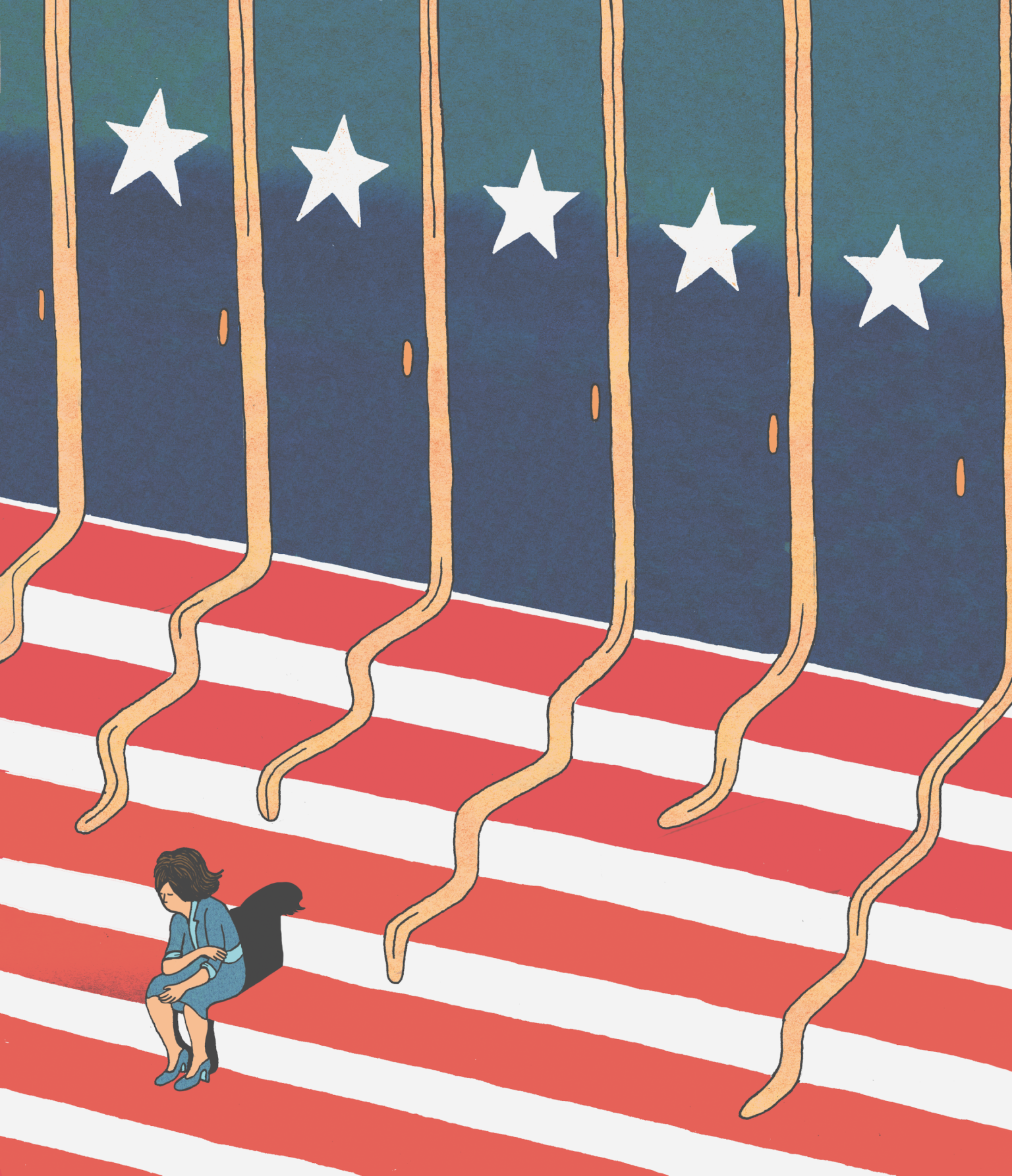

Mais à force de réfléchir à ce qui s’est passé, j’ai réalisé que mon trauma était, en un sens, la part d’un vaste trauma national. La société américaine a subi une transformation fondamentale en 1998, et elle est à nouveau en train de se transformer alors que nous entrons dans la deuxième année du mandat de Donald Trump, dans un monde post-Cosby-Ailes-O’Reilly-Weinstein-Spacey (et quel que soit le prochain sur la liste), du nom de ces hommes riches, puissants, tombés dans des scandales d’abus sexuels. L’enquête Starr et le procès en destitution de Bill Clinton ont constitué une crise que les Américains ont vécue collectivement. Ce bourbier de calomnies incohérentes, durant treize mois, a fait beaucoup de dommages collatéraux dans la classe politique et dans la société civile, sans parler des dégâts dont ont souffert nos sens de la compassion et de la mesure.

La presse en mer inconnue

Certes, les événements de cette année-là n’équivalent ni à une guerre, ni à un attentat terroriste, ni à une récession financière. Ils ne sont comparables ni à une catastrophe naturelle, ni à une pandémie, ni à ce que les experts qualifient de trauma « avec un grand T ». Mais quelque chose n’en a pas moins changé. Et même après le vote du Sénat qui a acquitté le président Clinton en 1999, nous n’avons pu échapper à une sensation de bouleversement et de division partisane qui, après s’être installée, s’est prolongée pour ne plus s’en aller.

Les Américains se rappellent à quel point la télévision et la radio étaient envahies par « l’affaire » : les journaux, les magazines, Internet, les night shows et les débats télévisés du dimanche matin, les conversations dans les dîners en ville et les discussions autour de la machine à café, les monologues de fin de soirée et même les émissions politiques. Rien que dans le Washington Post, il y eut 125 articles au sujet de cette crise, au cours des dix premiers jours seulement. Beaucoup de parents se sentirent obligés d’aborder les questions sexuelles avec leurs enfants plus tôt qu’ils ne l’auraient voulu. Ils durent aussi expliquer pourquoi « mentir » n’était pas un comportement acceptable, même si le président l’avait fait.

Avec l’apparition d’Internet et de deux nouvelles chaînes câblées, les frontières ont commencé à se brouiller entre fait et opinion, actualités et ragots.

La presse naviguait elle aussi en mer inconnue. Des sources anonymes semblaient surgir presque tous les jours, porteuses de révélations nouvelles, souvent fausses ou dénuées de sens. C’était un mélange inédit d’information traditionnelle, de débat radiophonique, de télévision racoleuse et de fabrication de rumeurs en ligne (quelqu’un reveut des fake news ?). Avec l’apparition d’Internet et de deux nouvelles chaînes câblées (Fox News et MSNBC, en 1996), les frontières ont commencé à se brouiller entre fait et opinion, actualités et ragots, vie privée et infamie publique. Internet était devenu une telle force de propulsion pour le flux d’information que, lorsque la commission judiciaire de la Chambre des représentants, dominée par le Parti républicain, décida de publier en ligne les « découvertes » de l’enquête de Ken Starr – deux jours à peine après la remise du dossier –, cela signifia, pour moi personnellement, que tout adulte possédant un modem pouvait aussitôt prendre connaissance de mes conversations privées, de mes réflexions, prélevées sur mon ordinateur personnel et, pire encore, de ma vie sexuelle.

Les Américains jeunes et vieux, de gauche comme de droite, suivaient l’affaire de jour comme de nuit. Nous avons vu un président en difficulté, protégé par les membres de son administration, eux-mêmes attaqués et souvent désenchantés. Nous avons vu une première dame et une « première fille » traverser cette année avec courage et élégance. Nous avons vu un procureur spécial cloué au pilori. Nous avons vu une famille américaine – ma famille – dont la mère fut forcée de témoigner contre son enfant et dont le père fut obligé de conduire sa fille au bureau des autorités fédérales pour qu’on prenne ses empreintes. Nous avons vu disséquer en direct une jeune femme inconnue – moi – à qui la loi interdisait de parler pour sa défense.

Une année de honte et de spectacle

En tant que société, nous avons vécu tout cela ensemble. Et depuis, le scandale a pris une valeur épigénétique, comme si notre ADN culturel avait été lentement modifié par ce séisme social. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne s’est pas passé un seul jour, au cours des vingt dernières années, sans que la presse fasse au moins une référence significative à ce malheureux épisode de notre histoire. Pas un seul jour.

Le brouillard de 1998 s’est installé dans notre conscience pour de nombreuses raisons. Les Clinton sont restés des personnalités politiques centrales sur la scène internationale. La diffamation dont ils ont fait l’objet a été vigoureusement soutenue par « le vaste complot de la droite », comme Hillary Clinton l’a résumé en une formule célèbre. Et le mandat Clinton a eu pour suite une terrible impasse électorale : l’épreuve de force entre Bush et Gore, qui inaugura une période si troublée qu’elle allait brouiller entièrement les leçons des années Clinton. Se succédèrent ainsi l’impensable (les attentats du 11 septembre 2001), des conflits prolongés (les guerres en Irak et en Afghanistan), la grande récession des années 2007-2012, Washington dans l’impasse permanente et, enfin, la folie furieuse au quotidien avec le trumpisme. Même si ces événements ont rendu dérisoire la procédure d’impeachment intentée contre Bill Clinton, n’est-il pas envisageable – simplement envisageable – que cette affaire se soit ainsi propagée sans rencontrer d’obstacle jusqu’à aujourd’hui parce que 1998 fut une année de crise que nous avons tous endurée sans jamais vraiment la résoudre, comme une sorte de léger trauma collectif ?

Qui étions-nous alors ? Qui sommes-nous à présent ?

J’ai évoqué cette idée avec le psychologue Jack Saul, auteur de Collective Trauma, Collective Healing (« Trauma collectif, guérison collective »). « L’expression “trauma collectif”, m’a-t-il dit, renvoie habituellement aux blessures partagées subies par l’écologie sociale d’une population du fait d’une catastrophe majeure ou d’une oppression chronique, de la pauvreté et de la maladie. Les événements de 1998 aux États-Unis ne correspondent pas parfaitement à cette définition, mais ils peuvent avoir entraîné certaines des caractéristiques que nous associons souvent aux traumas collectifs : fracture sociale et profond sentiment de détresse, contestation de notions acceptées de longue date sur le monde et l’identité nationale, contraction du récit public, choix d’un bouc-émissaire et processus de déshumanisation. »

Jusque récemment (merci, Harvey Weinstein), les historiens manquaient du recul nécessaire pour digérer et identifier cette année de honte et de spectacle. En tant que culture, nous ne lui avons toujours pas accordé l’intérêt qu’elle mérite. Pour la remettre en contexte. L’assimiler. Et la transformer. Comme l’a écrit Haruki Murakami : « Quand vous sortirez de la tempête, vous ne serez plus le même que lorsque vous y êtes entré. C’est le propre de cette tempête. » Qui étions-nous alors ? Qui sommes-nous à présent ?

Sortir de l’isolement

« Je regrette tellement que vous ayez été si seule. » Quand je les ai reçus, ces neuf mots m’ont anéantie. Ils ont été écrits par l’une des femmes courageuses qui ont pris la tête du mouvement #MeToo, à la suite de l’affaire Weinstein. Un peu comme si elle m’avait reconnue, au plus profond de l’âme. Ils sont venus à bout de toutes mes résistances et m’ont fait fondre en larmes. Oui, j’ai reçu des lettres de soutien en 1998. Oui (Dieu merci !), j’avais ma famille et mes amis pour m’aider. Mais en fin de compte j’étais seule. Tellement seule. Publiquement seule, abandonnée par presque tous les protagonistes de cette crise. J’avais commis des erreurs, nous sommes tous d’accord là-dessus. Mais nager dans cet océan de solitude avait quelque chose de terrifiant.

L’isolement est un outil puissant entre les mains de l’oppresseur. Si cela m’arrivait aujourd’hui, je me sentirais moins seule, je crois. L’un des aspects les plus positifs du mouvement #MeToo, c’est le fait que les femmes prennent la parole pour se soutenir les unes les autres. Et que ces paroles, agglomérées, se transforment en une grande voix publique. Historiquement, ce sont les hommes qui façonnent les récits collectifs et créent « la vérité ». La hausse actuelle du niveau de décibels donne une résonance nouvelle aux récits des femmes. Si Internet était ma bête noire en 1998, sa progéniture – les médias sociaux – sauve des millions de femmes, malgré toute la cyberintimidation et le harcèlement en ligne. Pratiquement tout le monde peut partager son histoire grâce à #MeToo et être immédiatement accueilli au sein d’une tribu. En 1998, je n’avais pas accès au potentiel démocratique d’Internet, qui ouvre des réseaux de soutien et pénètre dans les cercles du pouvoir jadis fermés. En l’occurrence, le pouvoir se trouvait entre les mains du président et de ses favoris, du Congrès, de l’accusation et de la presse.

Pendant toutes ces années, je me suis souvent débattue avec ma propre certitude d’être une protagoniste de cette histoire, et non une victime

Il y a bien d’autres femmes et hommes dont l’histoire doit être entendue avant la mienne. Il y a même des gens qui pensent que mon expérience à la Maison Blanche n’a pas sa place dans ce mouvement, puisque ce qui s’est passé entre Bill Clinton et moi ne relevait pas de l’agression sexuelle, même si nous admettons aujourd’hui qu’il s’agissait d’un grossier abus de pouvoir. Néanmoins, partout où je suis allée ces derniers mois, on m’a posé la question. Ma réaction est toujours la même : je suis admirative devant la bravoure de ces femmes qui ont pris la parole pour s’opposer à des croyances et à des institutions établies. Mais moi, mon histoire et ma place dans ce phénomène ? Je suis désolée, je n’ai aucune réponse précise quant au sens de tous les événements qui ont conduit à l’enquête de 1998 ; je déballe et reconsidère sans cesse ce qui m’est arrivé.

Pendant toutes ces années, je me suis souvent débattue avec ma propre certitude d’être une protagoniste de cette histoire, et non une victime. Affronter cette certitude – à laquelle je m’accrochais comme à un radeau au milieu de l’océan –, c’est braver mes propres perceptions et laisser apparaître au grand jour ce qu’on appelle en peinture un « repentir », une modification profonde, jusque-là cachée sous la surface du tableau.

Les héroïnes de #MeToo

Étant donné mon syndrome de stress post-traumatique, il est très vraisemblable que ma réflexion ne serait pas nécessairement en train d’évoluer s’il n’y avait pas eu le mouvement #MeToo, non seulement grâce au nouvel angle d’approche qu’il permet, mais aussi parce qu’il conduit à cette sécurité qui résulte de la solidarité. Il y a quatre ans, dans un article que je publiais déjà dans Vanity Fair, j’écrivais : « Bien sûr, mon boss a profité de moi, mais il y a un point sur lequel je serai toujours très ferme : ce fut une relation par consentement mutuel. S’il y a eu “abus”, ce fut par la suite, lorsqu’on a fait de moi un bouc émissaire afin de protéger sa position de puissance. » Je vois maintenant combien il était problématique que nous nous soyons tous les deux retrouvés dans une situation où se posait la question du consentement. La voie qui nous a menés jusque-là était jonchée de toutes sortes d’abus d’autorité, d’abus de pouvoir et d’abus de prestige.

À maintenant 44 ans, je commence – je commence à peine – à réaliser les conséquences de l’immense différentiel de pouvoir entre un président et une stagiaire à la Maison Blanche. Je commence à comprendre que l’idée même de consentement est nulle et non avenue en pareille circonstance (bien qu’il puisse exister un déséquilibre de pouvoir – et la possibilité d’en abuser – même quand la relation sexuelle est consentie).

Il était mon patron. Il était l’homme le plus puissant de la planète. Il était de vingt-sept ans mon aîné, avec assez d’expérience pour savoir ce qu’il devait faire et ne pas faire.

Mais c’est aussi très compliqué. Très, très compliqué. Comment le dictionnaire définit-il « consentir » ? « Accepter que quelque chose se fasse. » Et cependant, que signifiait ce « quelque chose », en l’occurrence, étant donné la dynamique du pouvoir, la position de Bill Clinton et mon âge ? Ce « quelque chose » consistait-il simplement à franchir la frontière de l’intimité sexuelle et, par la suite, affective (une intimité que je souhaitais, avec la compréhension limitée que l’on a des conséquences lorsque l’on a 22 ans) ? Il était mon patron. Il était l’homme le plus puissant de la planète. Il était de vingt-sept ans mon aîné, avec assez d’expérience pour savoir ce qu’il devait faire et ne pas faire. Il était alors au sommet de sa carrière, tandis que j’exerçais mon premier emploi après mes études. (Note pour les commentateurs vicieux sur Internet, démocrates ou républicains : tout cela n’enlève rien à ma responsabilité dans ce qui s’est passé. Le Regret est un compagnon qui me suit chaque jour.)

Voilà, je ne suis pas allée plus loin dans ma réflexion, j’ai encore besoin de temps. Mais il y a une chose dont je suis certaine : si j’ai pu évoluer, c’est en partie parce que je sais que je ne suis plus seule. Et j’en suis très reconnaissante.

Je ressens – nous devrions tous ressentir – une immense gratitude envers les héroïnes de #MeToo. Elles déploient toute leur éloquence contre la pernicieuse conspiration du silence qui protège depuis longtemps les hommes en matière d’agression sexuelle, de harcèlement et d’abus de pouvoir.

Ces derniers mois, je me suis à plusieurs reprises répété ce puissant proverbe mexicain : « Ils ont essayé de nous enterrer ; ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Le printemps est enfin en fleurs.

© Vanity Fair, traduction Laurent Bury