La porte de fer rouillée claque en se refermant. Plus de brouhaha de la rue, ni de gazouillis des oiseaux. Plus de soleil. Seule la lumière pâle d’un néon, pendu à un réseau de câbles. Un couloir exigu. Une volée de marches, hautes, trop étroites pour la longueur d’un pied. Une lourde porte blindée devant laquelle zone, nonchalamment, un troupeau de godasses. Ça grince. Ça s’ouvre. Quatre murs. Bleus. Délavés. Deux rideaux. Noirs. Au mur, une horloge. Dorée. Silencieuse. Plus de piles. Un tic-tac cependant : le ventilateur au plafond tente de brasser l’air figé, alourdi de poussière et de chaleur. Il émet un râle à chaque révolution. Tout comme l’Irak.

Dessous, sur le vieux matelas écrasé par les années, une petite silhouette est allongée en pyjama mauve, recouvert d’une cascade de cheveux noirs et bouclés, éclairés par les flashs d’un smartphone. Le bla-bla d’une influenceuse s’élève : quelques conseils en arabe, à peine audibles, pour un lissage brésilien réussi. Sinon tout est silencieux. La pièce est vide.

La masse mauve bouge, les cheveux noirs glissent sur le pilou. Elle se lève, jette le téléphone, se tord le cou devant la fenêtre obstruée par la grosse clim’ de chantier. À travers quelques trous dans les carreaux dépolis, on aperçoit la rue. Sur les portes voisines, des impacts de balles, les griffures profondes dans le béton, laissées par l’explosion d’une roquette. Mossoul. Mais Mossoul-Est. Ici, le quartier a bien moins morflé que de l’autre côté du Tigre, où se situait la vieille ville. « Maman, on va à la garderie ? », répète l’enfant.

Saja embrasse sa fille, Zubaida. Elle l’appelle parfois Zaina, ou Akhma. Quelle importance, la gamine n’existe de toute façon pas.

Une jeune femme de 27 ans, visage rond dominé par de grands yeux effilés, sort d’une pièce sombre. Elle ajuste son foulard rose, récupère le téléphone et s’assied en tailleur ; pose sa frêle gamine sur ses genoux, glisse l’appareil entre ses mains. Elle ne dit rien, regarde l’écran. La voix nasillarde de la chanteuse Tones and I et son insupportable « Dance Monkey » s’échappent du téléphone et saturent la pièce. Saja dépose un baiser sur la joue de sa fille, blanche comme du lait : Zubaida. Elle l’appelle parfois Zaina, ou encore Akhma. Quelle importance, la gamine n’existe de toute façon pas.

En plus de miner les maisons, les membres de l’État islamique (EI) ont laissé derrière eux une tripotée de descendants, plus ou moins désirés. Pour pérenniser le califat, il fallait produire de nouveaux combattants. En Irak, plus de 45 000 enfants sont nés sans papier d’identité, selon l’ONG Norwegian Refugee Council. C’est le cas de Zubaida. À sa naissance, en juin 2015, elle a reçu un joli document tamponné d’un drapeau djihadiste noir au rond blanc qui lui interdit aujourd’hui l’accès à la société. Son père faisait partie de l’État islamique, Daech, comme on l’appelle ici. Tout comme son oncle, son grand-père et sa mère.

Quand Saja naît le 20 mars 1994, ses parents, Myriam et Radwan sont heureux. Évoquant ses grands yeux noirs, sa peau claire et ses cheveux châtains, Radwan répétait que c’était de loin la plus belle de ses filles, qui deviendrait facile à marier. Du moins ce sont les souvenirs que relate aujourd’hui la voisine, Layla. La femme, qui a sept ans de plus que Saja, l’a vue grandir dans le jardin attenant à sa concession. Elle connaît bien la famille car, à Mossoul, la réputation se fait dans la rue. La politesse, la capacité à prêter de l’argent, l’attitude vis-à-vis de ceux d’à côté sont soigneusement scrutées, retenues, commentées.

Petite grippe idéologique

Saja vient donc d’une famille sunnite plutôt bien lotie et d’ancienne lignée. Son grand-père, riche et influent, était très respecté dans sa rue. C’est la cadette, derrière une sœur, Zakia, et un frère, Fahad. À l’époque, son père, Radwan, est gradé dans l’armée de l’air. Il se remet à peine de la guerre du Golfe, terminée début 1991. Comme tous les fonctionnaires, il a l’obligation d’adhérer au parti Baath de Saddam Hussein. Sans rouler sur l’or, la famille a une vie confortable et sans trouble majeur. Mise à part une petite grippe idéologique entre Radwan et son frère. Assez classique, rien de bien grave. Ce dernier a rejoint les Frères musulmans, mouvement politique et religieux panislamiste, qui s’oppose à Saddam Hussein sur l’issue de la guerre du Golfe. Radwan s’en fiche un peu, préférant sa carrière à la politique. Il fait ses cinq prières quotidiennes et c’est déjà bien. Pour le reste, il suffit de paraître sympathique aux voisins.

En 2003, alors que la France refuse d’intervenir militairement en Irak, les États-Unis mettent à bas Saddam et ses fils, occupent le pays et entament ce qu’ils appellent la « débaathification ». Une chasse aux sorcières qui laissera environ 200 000 fonctionnaires, dont Radwan, sans emploi. Al-Qaeda, mouvement islamiste terroriste créé en 1988, gagne en popularité, notamment auprès des jeunes, en prenant part à la guérilla contre l’occupant américain.

Saja, 9 ans, joue dans les rues de Mossoul. De cette époque, elle garde surtout en mémoire le ronronnement des moteurs : Radwan, passionné mais fauché, achète des vieilles BMW qu’il répare pour les revendre. Il gagne 300 dollars par mois. Juste assez pour faire vivre sa famille. Loin du faste d’antan. Les doigts dans le cambouis, il tente de faire bonne figure, mais il fulmine. En 2006, Saddam Hussein est tué. L’Armée des hommes de la Naqshbandiyya, un groupe de baathistes déchus, commence elle aussi à mener des actions dans les rues de Mossoul contre les Américains. Radwan la rejoint, fort de son expérience militaire. La relation entre Radwan et son frère se durcit. Jusqu’à la rupture. Saja ne se souvient plus très bien comment ça s’est passé, mais elle revoit son père accablé. Il a changé.

En 2014, l’armée de l’État islamique – fondé en 2006 par Al-Qaeda et d’autres groupes djihadistes – envahit Mossoul. D’anciens fonctionnaires du Baath sont intégrés dans le califat autoproclamé de Daech, à l’instar de Radwan. Soldat d’élite, il retrouve un emploi, haut placé, et sa fierté masculine. Travailler pour les nouveaux maîtres de la ville est l’occasion de prendre sa revanche. Layla, la voisine, le revoit, criant son appartenance dans les rues, menaçant son frère et ses infidèles de voisins. Les voisins… il s’en fout, ils ont peur maintenant. Tout le monde a peur de Daech.

Et Myriam ? Elle suit son mari. Quoi qu’il fasse. Comme elle le dit elle-même, c’est ce qu’on lui a appris, et c’est ce qu’elle inculque à Saja. Fahad, lui, suit le chemin de son père et embrasse l’EI. Il veut faire payer à son oncle, aux Américains et à l’Occident tout entier, les maux de l’Irak. Saja se souvient qu’il se prenait pour un moudjahid, combattant au service de la foi. Un jour de juillet 2014, elle et sa mère prennent le cabas pour aller au marché, des résistants organisés en milice prennent les armes contre l’oppresseur. Fahad, lui, prend une de leurs balles en pleine tête.

« Je veux être docteure plus tard ! »

En cet étouffant mois de juin 2021, Saja a allumé la clim’. Entre les quatre murs bleus, un bruit de tracteur sature le petit appartement. Tous les jours, la jeune mère se lève à 7 heures. Puis réveille Hafsa, son aînée, née d’un premier mariage peu avant que Daech mette en place son administration. Même si elle n’a plus de père, assassiné avant sa naissance, Hafsa possède une carte d’identité de l’État fédéral. Alors, tous les matins, le petit déjeuner avalé – du pain, du zaatar et un peu de lait –, Hafsa peut retrouver la rue poussiéreuse, direction l’école. Quand sa petite sœur reste enfermée.

Ce matin, Zubaida saute de matelas en matelas.

« Je veux aller à la garderie ! crie-t-elle en pleurant.

— Tu veux lire ? », répond sa mère.

Sans papiers, pas de garderie, ni d’école. Avec les moyens du bord, Saja lui fait l’enseignement à la maison. Ensemble, elles lisent aujourd’hui la sourate de la vache sur un Coran élimé. Zubaida sait déjà reconnaître les lettres. Sa mère envisage de demander à une cousine de lui prêter « des vrais livres d’école ». Elle trouve sa gamine intelligente, c’est du gâchis. « Je veux être docteure plus tard ! Avec des aiguilles et tout ! », clame la petite. Saja rigole, les yeux pleins de larmes.

Avec les moyens du bord, Saja fait l’enseignement à la maison à sa fille. Ensemble, elles lisent la sourate de la vache sur un Coran élimé.

Zubaida se blottit contre sa mère, la tête sur ses genoux. Elle saisit le Coran, en fait un avion. Depuis que l’État islamique a été chassé de Mossoul en 2017, le gouvernement mène une véritable chasse aux sorcières contre les familles de djihadistes. Saja a peur, de tout, tout le temps. Qu’on lui retire sa fille sans identité. De ne pas pouvoir prouver sa filiation. Peur de la police, des voisins, de la dénonciation. Peur pour la santé de sa fille, aussi. « Je préfère que tu ne sortes pas. »

Haute d’un petit mètre pour quinze kilos, Zubaida est très fragile. La nuit, elle souffre de crises d’asthme. Sa mère fait venir un médecin du quartier, qu’elle paie cher. Il pose son diagnostic, mais pas de questions, prend l’argent et s’en va. Pour les médicaments, la jeune femme envoie sa mère, Myriam, pour éviter d’affronter le regard des voisins. Personne n’est au courant de l’existence de la petite. Pas même le mukhtar, le chef du quartier.

Des barbus en pantalons courts

À Mossoul, accuser son voisin d’être un sympathisant de l’État islamique est monnaie courante. Par vengeance, par mépris ou par peur. Dehors, la paranoïa est aussi agressive que les rayons du soleil. Alors Saja ne sort plus, sauf pour les courses. Et quand Hafsa frappe à la porte en rentrant de l’école, la jeune mère sursaute. Zubaida, jalouse, quitte la pièce.

Le père de Zubaida s’appelle Abdallah. Du moins, c’est le nom qu’il se donne. Saja raconte qu’elle a croisé pour la première fois le regard de son futur mari lors des funérailles de son frère, Fahad. Elle a alors 20 ans, elle est veuve depuis peu. Elle a vu arriver ce type, de six ans son aîné, avec un cortège de barbus en pantalons courts, cheveux longs, 9 mm à la ceinture. L’inconnu se présente comme un ami du défunt. Myriam se méfie. Elle connaît les proches de son fils. Celui-ci n’en fait pas partie. Au-dessus du corps de Fahad, il entame une conversation avec les hommes du clan. Ne connaît-on pas une fille à marier ? Il est un bon musulman, il est seul. Chez Daech, il est de tradition de réserver les plus belles femmes de la famille aux combattants nouvellement convertis. Comme Abdallah.

Celui qui deviendra un temps son mari n’a pas toujours porté ce nom de bon musulman : il est né à Tel Kaif, une ville chrétienne du nord de l’Irak, à une trentaine de kilomètres de Mossoul. Accusé du viol d’une voisine à 17 ans, il a atterri en 2005 dans la prison de Badoush, connue pour ses méthodes expéditives et ses conditions de vie inhumaines. C’est là qu’il a rencontré Al-Qaeda. La majorité des 2 000 détenus faisaient en effet partie de la nébuleuse islamiste.

Abdallah devient un moudjahid. Qu’il joue la comédie ou pas, il doit continuer sur sa lancée, sinon c’est la corde au cou.

Pour sa survie, le chrétien de Tel Kaif a pris le nom du « serviteur d’Allah ». Il entre alors dans le réseau, ou prétend y entrer. En 2014, l’État islamique qui déboule dans Mossoul a besoin de combattants. On ouvre les grilles de Badoush. On élimine au passage plus de six cents prisonniers kurdes et chiites d’une balle dans la nuque. Les sunnites entrent dans les rangs de l’État islamique. Abdallah devient un moudjahid. Qu’il joue la comédie ou pas, il doit continuer sur sa lancée, sinon c’est la corde au cou. Dans son élan, il cherche la compagnie d’une femme de l’État islamique. Radwan est aux anges. Sa meilleure fille : veuve. Un combattant de Daech bien placé : célibataire. Yallah !

Mais la principale intéressée ne veut pas. Les hommes de la famille font pression. « Tu deviens vieux, Radwan, argumentent-ils au bout d’un mois. Tu as perdu ton seul fils, tu peux mourir à n’importe quel moment. Que va-t-on faire de cette veuve ? Quand tu ne seras plus, tes collègues de l’État islamique vont peut-être venir et la prendre de force. Marions-la avec ce gars, et khalass ! » Saja refuse. Radwan pleure, implore Dieu. Elle voit son père en larmes pour la première fois. « Fais comme il te plaira », finit-elle par lâcher.

En trois jours, le mariage est plié. Le 8 shawaal 1435 du calendrier islamique – 4 août 2014 –, Saja arrive devant le tribunal islamique. De grands drapeaux noirs au rond blanc flottent dans le ciel moite de Mossoul. Devant témoins, le juge demande : « Veux-tu de ce mari ? L’acceptes-tu ? » Silence. Le cadi répète la question. Nouveau silence. Il s’énerve et reformule. Saja regarde son père, il a les yeux rouges. Elle sait que l’EI lui ferait payer un refus. « Oui. »

Le troisième soir, Abdallah débarque à la maison du père. C’est l’heure de réclamer son dû. « On est restés cinq jours sans se parler. Quand il venait pour me prendre, je refusais et me mettais à pleurer. Mais au final, que pouvais-je faire ? Il m’a violée plus d’une fois. Je n’obéissais à aucun de ses ordres. Notre vie ensemble ressemblait plus à une guerre. Je m’en souviendrai toute ma vie. En particulier de son visage, impitoyable. »

« Douce comme de la crème »

Le 11 juin 2015, Saja est à l’hôpital. Elle pousse. Elle saigne. Ça ne vient pas. Le médecin ouvre le ventre en catastrophe. Ça crie. L’enfant est née. Elle aimerait l’appeler Akhma. C’est joli, Akhma. Elle rentre chez elle. Elle est seule. Abdallah fait la guerre. En tout et pour tout, elle n’a dû le voir que quelques mois. En général, il vient, la viole, s’en va. Elle le soupçonne de voir d’autres filles. « Ce n’est pas un vrai musulman. » Mais elle se donne à lui, c’est ce que Myriam lui a appris.

Quatre jours après la naissance, il débarque, mécontent. Il ne voulait pas de cet enfant.

« Elle s’appelle Akhma.

— Non, ce sera Zubaida. »

Zubaida, c’est bien, ça fait sunnite, ça colle avec l’idéologie de Daech. En plus, ça veut dire « douce comme de la crème ». Ça tombe bien, la gamine est blanche comme du lait. Après la naissance, Abdallah, obligé de rester à la maison, devient irascible. Il n’aime pas sa fille. Quand il passe près d’elle, il la pousse du pied. Dans les jours qui suivent, Saja entend Abdallah au téléphone avec sa famille de Tel Kaif et, trois mois après la naissance, il lui annonce qu’il va se réfugier en Turquie et redevenir chrétien, qu’il ne veut pas mourir. Il partira sans elle. Fuir sa famille sans l’aider, ce n’est pas très classe. Fuir l’État islamique, c’est passible de mort. « Si tu parles à qui que ce soit, je bute ton père, menace-t-il. On va le prendre dans un coin et on va le fumer, sois-en sûre. »

Quand il venait pour me prendre, je refusais et me mettais à pleurer. Il m’a violée plus d’une fois. Notre vie ensemble ressemblait plus à une guerre.

Saja

Les semaines suivantes, au téléphone, ils s’engueulent. Ça dégénère. Elle harcèle les proches d’Abdallah. Ne veut pas rester seule dans un Mossoul tenu par les djihadistes. Surtout, elle veut comprendre. Sa propre famille lui explique que c’est de sa faute, qu’il faut laisser son mari tranquille. Saja se rend au tribunal islamique de Mossoul, demande le divorce pour faute grave, pensant que la démarche fera réagir son mari. Le juge accepte. Abdallah fait l’objet d’une fatwa, pour désertion. Quand elle l’appelle pour le lui annoncer, il panique et bloque son numéro sur son téléphone. À partir de ce moment, Saja reste enfermée chez elle, craignant qu’un nouveau combattant la prenne de force.

2017, un an après le départ d’Abdallah, les forces coalisées lancent l’assaut sur la ville pour faire tomber l’État islamique. Mossoul-Ouest est encerclé. Les femmes de la famille partent au front pour soutenir les hommes de Daech prêts à mourir pour Dieu et ses vierges. Sauf Saja, sans mari, qui reste chez une tante.

Trouver des témoins

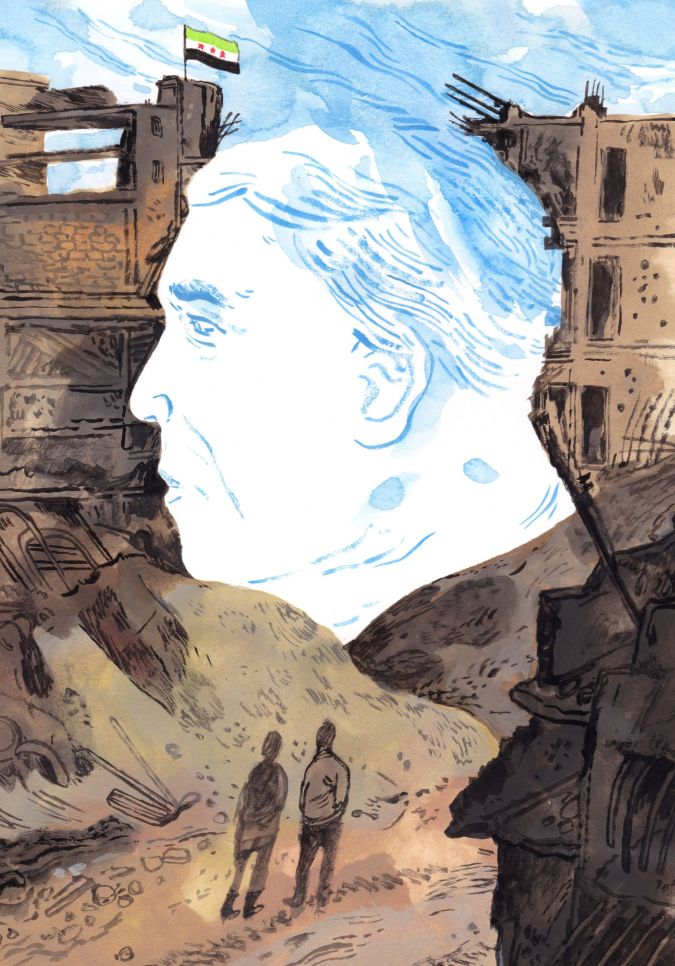

Les frappes aériennes. Les roquettes. Les snipers. Quand le feu de l’enfer s’éteint, Mossoul est un mille-feuille de débris farci de cadavres. Myriam, la mère de Saja, est blessée au ventre. Zakia, sa sœur, ne parle plus, atteinte de multiples impacts d’obus. Son neveu aussi est blessé. Sa nièce, 5 ans, a été tuée par une frappe aérienne, tout comme la fille de Fahad, 8 ans. Le beau-frère de Saja, ses oncles, son père, sont morts. « On est censés avoir quelle émotion ? On doit faire quoi ? Pleurer les morts ? Ou rire de la survie des autres ? » Saja est perdue. Les routes sont filtrées par les milices chiites. La chasse à Daech commence. Sa fille a 2 ans, elle commence à la cacher.

Juillet 2021. Mossoul s’enfonce de plus en plus dans l’été. Cinquante degrés au mercure. Même les murs bleus transpirent. Saja et Myriam, assises au milieu de vieux papiers élimés, tête contre tête au-dessus du téléphone. Elles ont pu rester dans leur ville et leur logement, alors que beaucoup de combattants et présumés sympathisants de l’EI se sont fait chasser à la libération en 2017.

« Allô, maître ?

— Non, son assistant, c’est pour quoi ?

— Je suis la dame qui vous a appelé pour l’histoire des papiers d’identité.

— Oui. Je vois. Vous avez trouvé les témoins ?

— Non, pas encore, je voulais savoir si…

— Écoutez, il faut les témoins, on en a parlé. Vous allez les trouver. Inch’Allah.

— Inch’Allah.

— Merci. Que Dieu veille sur vous. »

Clac. Silence dans la pièce. Zubaida joue sur le téléphone de Saja, qui la regarde. « Comment va-t-on faire ? »

La jeune mère a tenté de faire imprimer une fausse carte d’identité pour la petite. Elle était confectionnée avec les pieds, collée au scotch.

La jeune mère a bien tenté de faire imprimer une fausse carte d’identité pour la petite, par un gars de Bagdad. Avec l’aide de sa mère, elle a payé 300 dollars. Une grosse somme. Mais la carte était confectionnée avec les pieds, collée au scotch. Saja a appelé le faussaire pour se plaindre ; le numéro n’était plus attribué. Alors, il y a quelques mois, la jeune femme a contacté cette avocate, qui est kurde. En dehors de la famille, c’est l’une des rares personnes à être au courant de la situation. Ironie du sort, c’est Daech qui paie ses frais. Depuis la Turquie, les djihadistes en fuite versent une rente, la kafala – le « parrainage » –, pour garder les familles sympathisantes ou aux abois dans leur giron. Saja, qui reçoit cette somme de membres éloignés de sa famille, n’aime pas jouer sur les deux tableaux mais, en tant que fille de martyr, son enfant a droit à cet argent. Elles ne peuvent se permettre de le refuser. Pourvu que Daech n’apprenne pas à quoi il est destiné…

Pour l’avocate, une seule issue, amorcer le processus de la tabryia. En Irak, une femme veuve peut dénoncer au tribunal l’un de ses parents membre de Daech. Le juge peut alors décider de délivrer un document, la tabryia – le désaveu –, qui donnera le feu vert à la réhabilitation de la personne au sein de la société. Reconnu par une partie de l’État irakien, ce papier est le seul recours des familles proches de l’EI qui ont été ostracisées après la reprise en main du pays par l’armée irakienne.

Un article vous donne envie de partager un témoignage, une précision ou une information sur le sujet ? Vous voulez nous soumettre une histoire ? Écrivez-nous.

Pour pouvoir réintégrer la société et ne pas être poursuivies en justice, de nombreuses veuves de Mossoul ont ainsi dû se rendre au tribunal pour dénoncer un époux, un frère ou un père. Cela leur confère le statut de victime de Daech. Mais le processus est long, complexe et risqué. Dans un pays clanique où la loyauté parentale est primordiale, recourir à la tabryia peut isoler les femmes et leur faire perdre un réseau dont elles ont besoin. Comme le souligne un rapport de l’International Crisis Group, certaines ont été menacées de représailles et d’enlèvement de leurs enfants par des beaux-parents en colère qui se sentaient diffamés par leur témoignage.

Épouser un homme et son réseau

Saja a peur d’aller devant le tribunal, de s’exposer au regard public. Elle sait que le juge est au courant qu’Abdallah était chrétien, elle craint d’être accusée de l’avoir converti de force. Il sait aussi que Radwan, son père, était haut placé dans le califat. Elle aura du mal à passer pour une victime. Dans Mossoul, tout se sait. Alors il faut qu’elle trouve des témoins qui expliquent qu’elle a été sous emprise de son mari. Qu’elle n’a pas choisi d’embrasser le califat. Qu’elle est victime de sa famille, de la société. Victime de l’histoire de l’Irak. Deux témoins de sexe masculin, les seuls crédibles aux yeux de la justice irakienne. Seuls les hommes ont la capacité de développer un réseau, de soudoyer – si besoin – des interlocuteurs pour obtenir des témoignages… On frappe à la porte. Un homme passe la tête.

Saja range les papiers, Zubaida balance le téléphone qui vole à travers la pièce. « Baba !!!! » Elle fonce comme une balle dans le ventre d’un jeune homme courbé, hâlé et famélique. Un petit bouc sur le visage, du gel dans les cheveux, il embrasse la gamine, saisit son propre téléphone et s’installe sur le matelas. Depuis quelque temps, Saja a décidé d’épouser un homme et son réseau. Elle a choisi Omar, 24 ans. Un voisin du dessus. Il est jeune, issu d’une famille pauvre. A des airs de geek. Saja ne le trouve pas très beau. Ni très vaillant : « C’est un enfant dans le corps d’un adulte. Il ne pense qu’à jouer. »

Mais il aime Zubaida, c’est tout ce qui compte. Omar vient de Rabyah, dans le sud du pays. Outre le fait qu’il a accepté Saja et son histoire sans rechigner, il porte les armes pour les brigades chiites du Hachd al-Chaabi, un conglomérat de combattants mobilisés spontanément en 2014. Pour avoir participé à la chute de l’État islamique, ils sont vus comme les libérateurs de Mossoul. Aujourd’hui, cet ensemble bigarré de soldats n’a plus rien d’une coalition. Depuis son intégration partielle à l’armée régulière, le Hachd al-Chaabi est devenu une force de sécurité parallèle politique à part entière, financé par l’Iran, consolidant les intérêts de la République islamique chiite en Irak. Omniprésent dans le pays, il permet à des jeunes sans emploi de porter les armes, asseyant ainsi sa popularité auprès de la population pauvre et rurale.

Quand Omar a rejoint ses rangs en 2017, il n’avait pas franchement la carrure pour l’armée. Il a frappé à la porte de ceux qui acceptaient tout le monde en échange d’un bas salaire. Tous les quinze jours, il part à la frontière syrienne pour contrôler des papiers d’identité aux checkpoints ou chasser des poches de résistance de Daech. Puis il revient à Mossoul, passe quelques jours chez ses parents et rend visite à Saja.

Il lui faut convaincre qu’elle n’a pas choisi d’embrasser le califat. Qu’elle est victime de sa famille, de la société, de l’histoire de l’Irak.

« Zuzu ! Viens là ! » Omar prend la gamine sur ses genoux et joue sur son téléphone. Si Hafsa refuse de considérer Omar comme son père, arguant que le sien est mort il y a des années, Zubaida y croit. Ou fait comme si. Ce sont pourtant les Hachd al-Chaabi qui pourraient la placer en centre de détention pour mineurs puisqu’elle est sans papiers, et envoyer sa mère en prison à perpétuité, s’ils lui mettaient la main dessus. Depuis la fin de l’État islamique, dans tout le pays, les brigades traquent ses anciens membres. Et, bien qu’appréciées par le peuple, se transforment petit à petit en mafia, multipliant exactions et racket. Saja en a peur, plus encore que de la police. En épousant Omar, elle espère changer le cours de sa vie.

Pour son avocate, le dossier de l’enfant reste cependant très compliqué. La tabryia est nécessaire mais pas suffisante pour que Zubaida puisse vivre normalement : elle ne sert qu’à réintégrer la famille au sein de la société, en lavant ses membres de tout soupçon et en empêchant des poursuites judiciaires contre eux. Le document ne tient pas lieu de papier d’identité. Et, puisque le certificat de naissance délivré par l’État islamique n’est pas reconnu par l’Irak, il faut prouver la filiation de Zubaida : Abdallah refuse et sans le père, la démarche a encore moins de chance d’aboutir. L’idée de l’avocate est donc de déclarer Zubaida comme la fille d’Omar. Il semble prêt à reconnaître la gamine comme étant la sienne. Sauf que sa famille voit cette union d’un très mauvais œil.

« Clac-clac… Tatatata ! » Le son des armes de PUBG, un jeu en ligne, vient s’ajouter au vacarme de la clim’. Au-dessus de ses papiers, Saja toise son nouveau mari. « Il va falloir que l’on parle de la tabryia. Il faut convaincre ta mère et ton père. » Tatatata ! Clac-clac. « Oui, oui. »

Évasif. Omar tire.

« Headshot !

— Il faut qu’on arrive à inscrire Zubaida à l’école », insiste Saja.

Le jeune homme sourit, il vient de récupérer un M16 virtuel. À cause de son prénom sunnite, il est le souffre-douleur de son unité, alors, faute de vivre la guerre, il y joue quand il est à la maison. Saja est lassée de son attitude. De plus, le couple est en froid depuis quelques jours. Elle avait trouvé un emploi dans une crèche par le biais d’une tante. Elle était prête à sortir de chez elle et saisir l’occasion de faire entrer Zuzu dans un établissement. Mais Omar refuse : elle pourrait y rencontrer des hommes. Il est très jaloux. Un bruit de rafale d’automatique, un soupir. Il éteint son téléphone et s’en va.

En échange d’un petit billet

La lumière est aveuglante en cette matinée d’août 2021. La lourde porte de fer claque derrière Saja et sa mère, serrées l’une contre l’autre dans le brouhaha de la rue. Un taxi les hèle. Saja et Myriam ont décidé de prendre les choses en main et d’affronter l’extérieur pour plaider leur cause devant le comité des fatwas chiites.

Les grands drapeaux chiites noir et vert flottent dans le ciel moite. Dessus, des kalachnikovs et dans un coucher de soleil, le visage doux du prophète Ali. Devant les sages, les cadis, Saja explique. Elle cherche des gens pour jurer sur le Coran, pour faire une tabryia et témoigner que sa fille est celle d’Omar et non d’Abdallah. Elle veut pouvoir le dénoncer. C’est un cas de force majeure. Sa fille, vous comprenez ? Sans identité. Pas d’école, ni d’hôpital. Son mari fait partie du Hachd al-Chaabi. Il aime sa fille comme sa chair. La petite est malade. Si elle a une carte d’identité, Saja la fera renommer Zaina, comme la fille du prophète Ali.

La réponse du chef religieux est sans appel. « Celui qui posera la main sur le Coran et jurera pour vous sera voué aux enfers. » Saja pleure. De retour à la maison, avec sa mère, elles appellent à tour de bras des cousines, des tantes, des sœurs, pour voir si un mari ne voudrait pas poser la main sur le Coran en échange d’un petit billet, histoire de mentir en disant qu’Omar est le père de Zubaida. Mais tous refusent, ils ne veulent pas être associés à l’État islamique. Pire : depuis la visite aux cadis, Omar a changé d’avis. Il veut garder son ticket pour l’au-delà. Tous ont peur, de Daech, du gouvernement ou de l’enfer. Voire des trois à la fois.

Le couple est en froid. Saja avait trouvé un emploi dans une crèche. Mais Omar refuse : elle pourrait y rencontrer des hommes.

Un mois plus tard. Sept heures du matin. Saja est réveillée par une tempête de sable. Dans son lit, Zubaida est faible, plus pâle que d’habitude. Elle tousse. Thermomètre : 39,5 °C. Hafsa part à l’école. Zuzu, dans le lit, ne bouge plus. Elle est bouillante. Sa mère lui donne du paracétamol, en vain. Elle tousse de plus en plus fort.

Midi. Saja court dans la rue bondée. Elle saute dans un taxi, sa fille dans les bras. Direction les urgences. La salle d’attente où se mêlent odeurs de sueur et de formol. Plein de mères. C’est son tour. Elle se lève. Prend sa fille, le docteur l’examine. « C’est à cause de la tempête. Elle est fragile. Elle est malade dès qu’il fait trop chaud ou trop froid », explique-t-elle au médecin. Perfusion et oxygène. À ce stade, pas besoin de carte d’identité. Un après-midi passe. Zubaida va mieux. Elle sourit, elle parle. Mais Saja n’est toujours pas à l’aise. L’urgentiste entre dans la chambre : « On va transférer votre fille au service ambulatoire. On doit la garder sous surveillance quelques jours. Je vous laisse voir à l’accueil pour l’enregistrement, puis libérez la chambre. »

Saja suit le long couloir. L’accueil.

« Il me faudra la carte d’identité de votre enfant pour l’enregistrer. »

Saja se glace. « Je vais la chercher, les papiers sont à la maison. »

Le long couloir, la porte, sa fille sur le lit. Saja reste là. Six heures du matin. Le médecin s’arrête à nouveau :

« Pourquoi n’avez-vous pas changé de service ? Il faut libérer les lieux !

— Je ne peux pas la laisser seule pour m’occuper des papiers. »

Le docteur est perplexe. À Mossoul, tout le monde se méfie. Prise de peur, Saja arrache une Zubaida à demi-vêtue du lit, file vers la sortie au pas de course.

« Vous ne pouvez pas sortir votre enfant, madame, c’est contre l’avis du médecin, lui dit la secrétaire à l’accueil.

— J’ai une autre petite à la maison, je dois m’en occuper.

— Si vous partez avec votre fille malade, c’est votre responsabilité, assène la secrétaire, en exhibant un papier à signer. Vous devez en assumer toutes les conséquences. »

Saja signe. Elle sort. Dehors, la chaleur de plomb. Taxi. Deux mille dinars. Elle entre chez elle. Plus de soleil. Un couloir exigu. Une lourde porte blindée devant laquelle zone, nonchalamment, un troupeau de godasses. Ça grince. Ça s’ouvre. Quatre murs. Bleus. Délavés. Deux rideaux. Noirs. Au sol, des matelas écrasés par les chaudes années. Bariolés. Saja jette son sac dessus. Au mur, une horloge. Dorée. Silencieuse. Plus de piles. Zubaida tousse. Un tic-tac cependant : le ventilateur au plafond tente de brasser l’air figé, alourdi de poussière et de chaleur. Il émet un râle à chaque révolution. Tout comme l’Irak.