Quand il reçoit, Edi Rama laisse souvent ses hôtes faire antichambre. Pour leur glisser en début d’entrevue : « J’étais au téléphone avec Angela Merkel » – ou n’importe quel autre puissant de ce monde –, tout en offrant le crobar qu’il aurait dessiné durant le coup de fil, assurant : « Ça vaut beaucoup d’argent ! » Le Premier ministre est convaincu de sa valeur. Dans les galeries d’art comme en politique. Et cultive le look seyant à l’artiste qu’il prétend toujours être. Lors des sommets officiels, le quinquagénaire associe des sneakers dernier cri à ses costumes italiens, et les rendez-vous avec lui obéissent à un rituel décrit avec autant de justesse que d’humour par l’écrivain autrichien Robert Menasse dans son roman L’Élargissement. Il y raconte l’homme fort de Tirana passant un t-shirt délavé et un short pour accueillir, pieds nus, une journaliste de la télévision française.

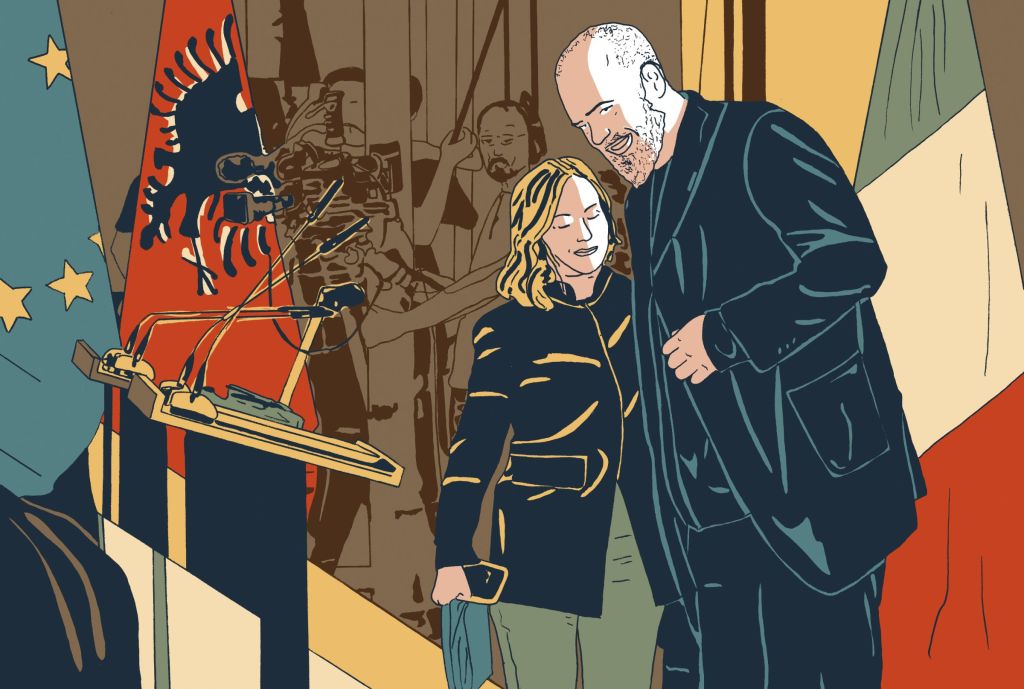

Le 5 juin 2024, Edi Rama recevait son « amie » Giorgia Meloni, venue inspecter l’avancée des travaux des futurs centres de rétention qui devraient accueillir des demandeurs d’asile en Italie, « délocalisés » en Albanie le temps de l’examen de leur dossier. Selon l’accord conclu entre Rome et Tirana en novembre 2023, ne seraient conduits à Shengjin que des hommes secourus en mer, avant qu'ils aient posé le pied sur le sol italien.

Après un premier examen dans ce port du nord de la côte albanaise, les réfugiés jugés susceptibles de recevoir l’asile seraient transférés en Italie, les autres conduits dans le camp de Gjadër, érigé sur le site d’une ancienne base aéronavale construite par la Chine dans les années 1970, à une vingtaine de kilomètres de distance. La présidente du Conseil italien avait promis que les baraquements recevraient leurs premiers hôtes avant les élections européennes du 9 juin, mais les travaux ont pris du retard. Tant pis, l’Albanie a au moins offert à la cheffe du gouvernement italien la possibilité de montrer qu’il était possible d’écarter les demandeurs d’asile du sol national.

Au vrai, l’idée d’installer hors des frontières de l’Union européenne des « hotspots » destinés à « trier » les migrants avait été évoquée par plusieurs dirigeants européens durant la crise des réfugiés de 2015, et Ursula von der Leyen, l’actuelle présidente de la Commission européenne, a même salué le « modèle » italo-albanais de gestion des migrations. Las, le 16 octobre, seize réfugiés secourus au large de Lampedusa, à plus de 600 milles nautiques, ont été conduits à bord de la Libra, une corvette de la marine italienne jusqu'à Shengjin… Mais ils ont tous été renvoyés en Italie, une juge romaine ayant invalidé la procédure. Les coûts exorbitants du projet – construction des centres de rétention, immobilisation de centaines de fonctionnaires et transfert à grand frais des exilés jusqu’à Shengjin – ne semble pas de nature à arrêter Giorgia Meloni, et l’Albanie sert ainsi de banc d’essai aux politiques migratoires européennes.

Prime à la stabilité régionale

Après la Seconde Guerre mondiale, le pays est devenu pour quarante-cinq ans une forteresse stalinienne, rompant même avec l’URSS en 1961, puis avec la Chine post-maoïste en 1979. Son régime ne s’est effondré qu’en 1991, non sans avoir construit quelque 500 000 bunkers, destinés à protéger ses 28 000 km2 d’une bien improbable invasion étrangère. L’Albanie a ensuite connu une « transition » particulièrement chaotique, frôlant la guerre civile en 1997.

Depuis 2013 et l’arrivée au poste de Premier ministre d’Edi Rama, le chef du Parti socialiste, héritier de l’ancien parti unique, la donne a changé. « Après la chute du communisme, l’Albanie a connu un bipartisme bien particulier : le PS et son adversaire de droite, le Parti démocrate, avaient chacun leurs réseaux dans les milieux économiques et criminels, explique l’essayiste Fatos Lubonja, ancien détenu politique de la dictature et l’une des rares voix de gauche indépendante en Albanie. Pour gagner les élections de 2013, Edi Rama a renversé la table, offrant tout à ces milieux d’affaires, qui se sont ralliés à lui, délaissant le PD. »

Le nouvel homme fort sait se montrer utile à des Occidentaux plus intéressés par la stabilité de la région que par l’État de droit. Les diplomates savent bien que le système de pouvoir monolithique qu’il a mis en place a peu de rapport avec les exigences démocratiques attendues d’un candidat à l’intégration européenne, mais la perspective d’un potentiel retour aux manettes d’une opposition menée par la vieille figure autoritaire de Sali Berisha les séduit assez peu.

Surtout, Rama sait se montrer d’une absolue fiabilité en politique internationale, suivant scrupuleusement la ligne de l’UE à propos de l’Ukraine et celle des États-Unis à propos d’Israël et de la Palestine. Sur le dossier brûlant du Kosovo, qui a proclamé en 2008 une indépendance toujours contestée par le pouvoir central serbe, le chef du PS ne cesse de proposer ses services de médiateur, en marquant ses distances avec le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, dont l’intransigeance exaspère les Occidentaux. Le politologue Florian Bieber a développé le concept de « stabilocratie » pour désigner ces régimes balkaniques – en Albanie comme en Serbie – qui associent autoritarisme, corruption, clientélisme, liens avec le crime organisé et positionnement pro-européen. Les révélations sur les pratiques d’Edi Rama ne cessent de s’accumuler, mais l’homme cherche toujours à donner l’image d’un modernisateur transgressif. Pas celle d’un parrain balkanique.

Élu meilleur maire du monde

Il faut dire qu’il a longtemps été considéré comme « artiste et visionnaire ». Cet enfant de la Nomenklatura né en 1964 a étudié à l’Académie des Beaux-Arts, tout en profitant de ses 2,02 mètres pour entamer une carrière professionnelle de basketteur. En 1991, à la chute du régime stalinien, il s’engage dans l’effervescence de la contestation démocratique, puis dans l’opposition au nouvel homme fort de l’Albanie, le « démocrate » Sali Berisha, élu président de la République en 1992. Exilé en France, le jeune Rama se lance dans une carrière artistique. En Albanie, les premières années de liesse capitaliste s’achèvent par l’effondrement à l’été 1997 des « sociétés financières » qui promettaient aux épargnants des taux d’intérêt de 50 ou 100 % par mois, mais qui ont englouti les premières économies gagnées par les émigrants.

L’écroulement de ces pyramides de Ponzi provoque des émeutes, qui emportent le gouvernement de Sali Berisha et permettent le retour au pouvoir des cadres de l’ancien parti unique, rebaptisé Parti socialiste, sous la houlette de Fatos Nano. C’est ce dernier qui appelle Edi Rama, et le jeune artiste devient ministre de la Culture en 1998. Puis se fait élire maire de Tirana en octobre 2000, lançant un programme de réhabilitation des immeubles socialistes décrépits, qu’il fait repeindre de couleurs vives. L’Occident découvre et encense ce jeune créatif. Il reçoit même en 2004 le titre de « meilleur maire du monde », décerné par la City Mayors Foundation de Londres. C’est pourtant dès son premier mandat que se met en place le « système Rama ».

Éradication des kiosques

À son arrivée à la mairie de la capitale, l’ancien basketteur entreprend un coup d’éclat, qui va attirer l’attention des médias du monde entier. Il élimine les kiosques qui ont envahi les trottoirs et les parcs de la capitale albanaise, tenant lieu de cafés ou de restaurants, offrant toutes sortes de produits et de services depuis que, à la chute du régime, des centaines de milliers d’Albanais ont convergé vers la ville. L’objectif officiel de l’opération est de rendre aux habitants de la capitale « la fierté de leur ville » en dégageant les avenues.

Pour déloger les coiffeurs, barbiers et vendeurs à la sauvette, la coercition suffit. Mais certains propriétaires de kiosques, devenus riches et puissants, se montrent moins conciliants. « Pour les dédommager, Edi Rama leur a offert des terrains publics. C’est comme ça que les premiers immeubles modernes sont sortis de terre, bien sûr sans répondre à un plan d’urbanisme. Et le maire a commencé à prendre sa commission sur ces chantiers », retrace la journaliste Katerina Sula.

Un seul des anciens kiosques a survécu, l’immense bar Taïwan, édifié dans un jardin du centre. Son propriétaire, Besnik Sulaj, alias « Beso de Taïwan », a construit depuis un empire économique aux ramifications multiples, achetant notamment les raffineries de pétrole de Ballsh. L’homme ne manque pas une occasion de s’afficher aux côtés du Premier ministre et des caciques du Parti socialiste.

Du cannabis sur tout le territoire

Edi Rama est au pouvoir depuis à peine un an quand la police lance, en juin 2014, une impressionnante opération anti-drogue contre le gros bourg de Lazarat. Le fief des producteurs et des trafiquants de cannabis résiste durant deux jours aux hélicoptères et aux blindés de la police. Ces scènes de guerre se répètent encore l’année suivante. L’herbe albanaise a toujours été réputée dans les Balkans, et inonde tous les marchés de la région depuis la chute du communisme. Tout proche de la frontière grecque, dans le sud du pays, Lazarat a la particularité d’être un bastion de droite dans une région plutôt acquise aux socialistes, le Parti démocrate prenant bien sûr sa dîme sur le commerce de marijuana.

Après ces deux étés, le Premier ministre ne manque pas de claironner le succès de sa lutte contre la drogue. Pourtant, dès le printemps 2016, la Guardia di Finanza, la police douanière italienne déployée en Albanie depuis les émeutes de 1997 au titre d’accords de coopération renouvelés chaque année, signale que les cultures de cannabis, autrefois concentrées dans la région de Lazarat et quelques vallées adjacentes, s’étendent désormais au pays entier, chassant les cultures traditionnelles.

Le ministre de l’Intérieur Saimir Tahiri organise la contre-offensive médiatique, convoquant les journalistes et prenant la pose devant des stocks de cannabis détruits par le feu. Mais en octobre 2017, la police italienne démantèle l’un des principaux clans du trafic, dirigé par Moisi Habilaj... le cousin du ministre de l’Intérieur lui-même. Les producteurs sont contraints à plus de discrétion, mais les véhicules tout-terrains de bonne marque qui circulent aujourd’hui encore dans les plus reculées des campagnes albanaises rappellent la soudaine opulence acquise par quelques-uns. Quant au ministre de l’Intérieur, il a finalement été contraint de quitter ses fonctions, mais n’a été condamné, en 2022, qu’à une peine de trois ans et quatre mois de prison pour « pour abus de pouvoir dans une affaire liée au trafic de drogue ».

L’arrivée d’Edi Rama avait pourtant suscité de grands espoirs en Europe. Dès octobre 2013, quelques mois après la victoire du parti socialiste aux élections législatives, la Commission européenne recommandait l’octroi à l’Albanie du statut officiel de pays candidat, décision qui sera finalement actée un an plus tard.

Dans ce cadre, l’Union européenne exigeait une réforme de la justice, et le nouveau gouvernement a soumis à partir de 2017 toute la magistrature albanaise à une procédure de « vetting » : les juges et les procureurs ne pouvant pas justifier l’origine de leur fortune ont été systématiquement démis. La Commission européenne s’est félicitée de cette réforme menée à bien, mais le journaliste albanais Andi Bushati note que ce sont surtout des juges liés au Parti démocrate qui ont été mis sur la touche, ceux réputés proches du PS étant épargnés.

La méthode Rama est alors trouvée : il ne sert à rien de s’opposer aux exigences de Bruxelles, Paris, Rome ou Berlin, mieux vaut les satisfaire tout en les détournant à son profit. Dans le même temps, le régime est de plus en plus dépendant des investisseurs qui le soutiennent, et il est prêt à tout pour les satisfaire, même à brader ou à détruire le patrimoine national.

Des investisseurs bien particuliers

Ainsi le 17 mai 2020, en plein confinement, des bulldozers démolissent le Théâtre national de Tirana, inauguré en 1939. Inscrit la même année sur la liste de la fondation Europa Nostra du patrimoine menacé, le bâtiment était occupé depuis deux ans par ses comédiens et leurs soutiens. L’État en avait au préalable transféré la propriété à la mairie, qui doit faire construire sur le site un nouveau théâtre, et un centre commercial. Les travaux seront réalisés par Shkelqim Fusha, un oligarque proche du Parti socialiste, dont le cousin, Sulejman, arrêté en Espagne en 2011, a été condamné par deux fois à de lourdes peines de prison : il est soupçonné de diriger un réseau de narcotrafic s’étendant d’Europe jusqu’au Mexique et en Équateur.

Les clans albanais de la drogue ont en effet profité du contexte de la pandémie de Covid-19 pour s’implanter à Quito, parvenant à s’imposer aux clans mexicains. Le 8 avril 2024, quand s’ouvre à Bruxelles le procès de la filière Black Eagle, qui achemine la drogue d’Amérique latine en Europe, les enquêteurs s’intéressent à une réunion tenue à Aruba, dans les Antilles néerlandaises, lors de laquelle des représentants officiels albanais auraient négocié les conditions d’investissement dans un gratte-ciel de Tirana, promettant de délivrer les permis de construire. Ces investisseurs bien particuliers entretiennent la fièvre spéculative qui ronge Tirana, où le prix du mètre carré peut désormais atteindre 6 000 euros.

Réunions avec des chefs mafieux

Le 2 juin 2024, la chaîne publique italienne Rai3 diffuse le second volet d’une enquête explosive sur l’Albanie, reposant largement sur le témoignage, recueilli en caméra cachée, de l’ancien vice-Premier ministre Arbën Ahmetaj. Ce proche d’Edi Rama a été débarqué en juillet 2023, quand les procureurs de la Structure spéciale anti-corruption (Spak) l’ont inculpé dans la complexe affaire de l’incinérateur fantôme de Tirana – qui, à défaut de déchets, a brûlé au moins 20 millions d’euros de financements publics.

Se trouvant alors à l’étranger, Arbën Ahmetaj s’est réfugié en Suisse d’où il explique que des réunions avec les chefs mafieux se tenaient dans le bureau de Rama. Le Premier ministre n’aurait, selon lui, qu’une seule exigence : que les groupes criminels respectent un pacte de non-agression, au moins sur le sol albanais. Arbën Ahmetaj donne l’exemple de Luftar Hysa, ancien patron de casinos au Canada, qui serait lié, selon la justice de ce pays, au cartel mexicain de Sinaloa. L’homme aurait transféré 18 millions d’euros en Albanie. En 2022, il a été photographié alors qu’il entrait au siège du gouvernement : deux mois plus tard, il obtenait la licence pour ouvrir un casino dans la ville côtière de Vlora. Edi Rama, qui a accepté de recevoir le journaliste de la RAI, botte en touche en rappelant qu’Ahmetaj est lui-même impliqué dans de sombres affaires et assure « ne pas connaître Luftar Hysa ».

Une relation copieusement mise en scène

Au sein de l’Union européenne, l’Italie est la mieux informée des turpitudes du régime albanais. Ainsi en témoignent les écoutes téléphoniques réalisées sur ordre du procureur Nicola Gratteri, l’homme clé du « méga-procès » de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, où l’Albanie est très souvent évoquée : « il faut y aller et investir maintenant, c’est la Calabre des années 1960 »… Edi Rama se doit donc de sympathiser avec l’hôte du Palais Chigi, quel qu’il soit. Avec Giorgia Meloni, la relation a été copieusement mise en scène.

De son côté, pour justifier l’accord sur les demandeurs d’asile, Edi Rama a expliqué que l’Albanie « ne pouvait rien refuser à l’Italie » car elle aurait « une dette » à son égard, sans préciser de quelle « dette » il pourrait bien s’agir… Ces propos ont beaucoup choqué, dans un pays envahi par les armées mussoliniennes en 1939 et où, dans les années 1990, des centaines d’Albanais ont perdu la vie en tentant de traverser la mer Adriatique pour gagner l’Italie – entre Vlora et Bari, sur la côte des Pouilles, les deux États ne sont distants que d’à peine quatre-vingts kilomètres.

Les autres pays de l’Union se montrent eux aussi particulièrement amicaux malgré les révélations qui s’accumulent. Le look « transgressif » qu’arbore Edi Rama a peut-être séduit Emmanuel Macron, somptueusement reçu à Tirana en octobre 2023, pour la première visite d’État d’un président français en Albanie depuis 1912.

Le voyage a été l’occasion de signer quelques contrats, notamment pour Voltalia, propriété de la famille Mulliez, principal investisseur du parc solaire de Karavasta, le plus grand du pays, qui devrait fournir 140 GWH d’électricité par an. Soutenu par la Banque européenne de développement, le projet a été vendu sur deux concepts : des terres incultivables et un ensoleillement exceptionnel. En omettant que le terrain photovoltaïque jouxte le parc national de la lagune de Karavasta, zone naturelle particulièrement fragile et menacée.

Les intérêts comptent plus que les principes

L’Albanie est aussi couvée par les États-Unis, revenus en force dans les Balkans depuis quelques années, après avoir délaissé la région dans les années 2000. C’est ainsi qu’en 2019, Edi Rama prenait la pose, tout sourire, aux côtés du Président serbe Aleksandar Vučić : les deux hommes sont les piliers de l’initiative Open Balkans, un « espace de libre échange » soutenu par Washington, sorte de succédané à une intégration européenne qui se fait toujours attendre. Ce projet a été porté sur les fonts baptismaux par Richard Grenell, envoyé spécial américain sous la présidence de Donald Trump. C’est lui qui a réconcilié les deux frères ennemis, leur découvrant un goût commun pour les montages politico-financiers complexes et la diplomatie transactionnelle où les intérêts comptent plus que les principes.

Richard Grenell a aussi été l’inspirateur d’un projet de « redéfinition » des frontières du Kosovo et de la Serbie, supposé garantir la stabilité des Balkans au prix d’échanges de territoires et de nouveaux déplacements de populations. Mais l’opération a tourné court après l’inculpation, en 2020, d’Hashim Thaçi : partisan résolu de ce nouveau partage, l’ancien porte-parole de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK) et ancien Premier ministre doit répondre d’accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant le tribunal spécial pour le Kosovo de La Haye. Son successeur Albin Kurti est en revanche tout à fait hostile au projet et refuse que l’avenir de la région repose sur un « deal ethnique » entre Albanais et Serbes, négocié par les deux « hommes forts » soutenus par les États-Unis que sont Edi Rama et Aleksandar Vučić.

Il faut dire que les échanges de bons procédés entre les deux partenaires s’étendent aussi aux affaires. La construction de la future marina de Durrës, en Albanie, a été concédée à la société Eagle Hills d’Abu Dhabi, qui a mené le gigantesque chantier de Belgrade Waterfront, transformant les rives de la Save, dans le centre de la capitale serbe, en un « mini-Dubaï balkanique ». Le 15 mars 2024, Jared Kushner a de son côté confirmé deux projets d’investissement dans les Balkans : le gendre de Donald Trump a l’intention de bâtir des complexes hôteliers en Albanie et en Serbie. À Belgrade, c’est l’ancien siège de l’état-major yougoslave, détruit par les bombardements de l’Otan au printemps 1999, qui doit accueillir un hôtel de luxe. En Albanie, ce sera l’île de Sazan, un paradis naturel fermant la baie de Vlora, encore vierge de toute construction car cet ancien domaine militaire est une zone protégée.

Richard Grenell, qui a servi d'intermédiaire dans ces projets, a justifié le projet de l’île de Sazan en expliquant à une chaîne de télévision albanaise que « personne ne devrait jamais devoir s’excuser de vouloir gagner de l’argent ». La concession du futur hôtel serait confiée au groupe Aman, domicilié dans le canton de Zoug, en Suisse, propriété de l’oligarque russe Vladislav Doronin. Et dont le chef de la sécurité, Charles McGonigal, est un ancien cadre du FBI qui a été condamné à cinquante mois de prison en décembre 2023 pour avoir longtemps collaboré avec un autre oligarque russe, le « roi de l’aluminium » Oleg Deripaska. En septembre 2023, Charles McGonigal a aussi reconnu devant la justice américaine avoir touché 225 000 dollars de la part d’Agron Nezaj, un ancien officier du renseignement albanais. Sa mission : faire du lobbying en faveur d’Edi Rama aux États-Unis.