Une pluie glacée s’abat sur Dixville Notch, à trente kilomètres de la frontière du Canada. En ce début d’année 2014, dans le contrefort des Appalaches, les montagnes du New Hampshire pleurent une neige mêlée de boue. Au bord d’un lac sombre, le Balsams Grand Resort, imposante bâtisse de bois et de béton, ressemble à l’hôtel du film Shining. Ce 11 janvier 2014, le Balsams Grand Resort est fermé et Dixville Notch déserté. Particularité que seule l’Amérique sait inventer, c’est ici, dans ce hameau fantôme, que se joue depuis 1960 la première scène de l’élection présidentielle. Tous les quatre ans, à la même époque peu après minuit, les caméras de CNN et Fox News envahissent la salle de bal. Frénétiques, elles relaient le premier résultat des élections primaires : une dizaine de voix, les quelques âmes du hameau, désignent les candidats républicain et démocrate. Elles font le vote, il préfigure du reste : depuis 1960, le hameau s’est rarement trompé.

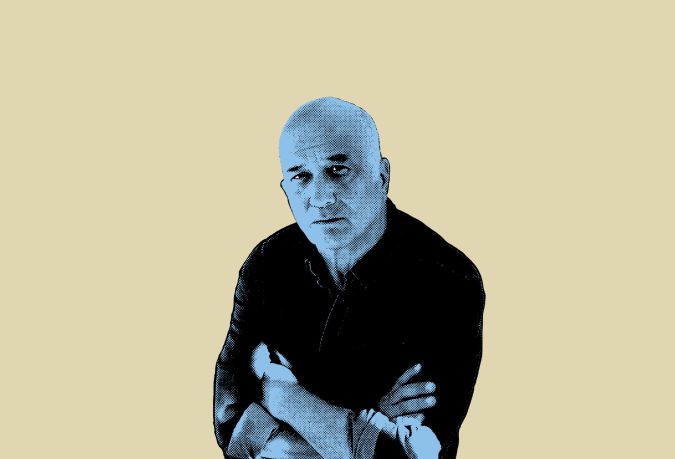

À quelques centaines de mètres de l’hôtel, sur un parking balayé par la pluie, Lawrence Lessig serre les dents. Ses yeux bleu délavé cerclés de lunettes fines, son large front, ses mains délicates d’intellectuel émergent difficilement d’un large poncho vert. Le patron de la chaire « d’éthique et de leadership » de Harvard ajuste ses crampons, se maudit.

À 52 ans, il s’apprête à quitter les sentiers battus d’un parcours sans faute jusqu’au poste de juge à la Cour suprême. Cours, conférences, livres, le professeur vedette a épuisé toutes les voies traditionnelles. Il lui reste la marche. À trois bonnes heures de Boston, de sa famille, de ses cours, de son pupitre, de ses amis de Washington, il lance sa New Hampshire Rebellion, une croisade contre la toute-puissance de l’argent en politique.

Assailli par la pluie glacée, le regard vide, Lawrence Lessig sourit tristement à la vingtaine de personnes ayant répondu à l’appel posté huit semaines plus tôt sur son blog. Sa troupe improvisée est venue des quatre coins du pays. En bâtons de marche et Gore-Tex, ils sont volontaires pour affronter le froid, le gel, le doute.

Sous les bonnets et visières, des avocats à la retraite, des développeurs informatiques, des militants du logiciel libre ou de la réforme de la Constitution, des anciens Marines, un pompier et son père, un couple de psychothérapeutes, des chômeurs, des cyberpunks. Ils se sont rencontrés la veille, dans le hall de la gare routière du Boston Express, point de ralliement initial. Jusqu’ici, ils n’ont échangé qu’e-mails, résumant çà et là motivations, compétences et ambitions : marcher, conduire l’un des véhicules, veiller au café ou sur les autres.

D’abord, tomber les costumes

Entre un distributeur Coca-Cola et un palmier en plastique, Rick, Kevin, Chris, Cailin, Bruce, Mark, Mary se sont salués brièvement, se dévisageant en silence, hésitant à rentrer chez eux. Peu de mots ont circulé. Chacun a apporté bagage et bonnes raisons de se mettre en route, aucun n’a rebroussé chemin. Ils ont entre 27 et 78 ans, viennent d’horizons différents. Nul ne se ressemble, ne sait à quoi s’attendre. Parés pour l’aventure, ils ont les yeux braqués sur Larry Lessig.

Grave, un peu voûté, il salue chacun. Cela fait des années qu’ils l’écoutent. Il connaît l’histoire américaine comme personne et Washington comme sa poche. Il maîtrise les codes. Pour faire tomber les masques, il lui faut d’abord tomber ses costumes de conférencier brillant, d’avocat redouté, de messie de l’Internet libre. Et accepter de mener son monde.

Sur la scène intellectuelle américaine, Larry Lessig fait figure d’ovni. Respecté des républicains comme des démocrates, influent à la Silicon Valley et à Wall Street, il a longtemps été « l’Elvis Presley du droit de l’Internet ». Non pour son côté rock and roll, mais pour son statut de King : « Il ne fait pas la loi, il est la loi », écrit en 1993 Steven Levy, journaliste à Wired, la bible des nouvelles technologies. Bête noire des dinosaures de la culture et du divertissement, de Microsoft à Disney, Larry Lessig a révolutionné le droit d’auteur en inventant le concept de licences libres.

Depuis sept ans, il a lâché son sujet fétiche pour dénoncer l’argent roi à Washington au nom du nécessaire renouveau démocratique de la société américaine. Pour lui, aucune réforme d’ampleur sur le climat, la finance, les armes ou l’éducation n’est envisageable tant que les modalités de financement des campagnes électorales ne sont pas réécrites. L’argent donne l’accès, l’accès fait l’influence, l’influence dicte la décision. Peu importent les idées, peu importent les promesses, peu importe qui donne – les banques, big pharma, les milliardaires… Dans 96 % des cas, les élections se jouent sur l’argent. Un congressiste passe en moyenne 30 à 70 % de son temps à lever des fonds pour son parti : « Cela devient son quotidien, son obsession. Il n’a d’attention que pour ses donateurs, devient hypersensible à leurs demandes », assure Lessig.

Invisibles et implacables, les lobbies gangrènent la démocratie. Le peuple, l’intérêt général, le débat héritent d’un strapontin : « Personne, aucun sens moral, ne peut résister aux montants en présence. C’est comme si vous ouvriez la porte d’un avion en altitude, tout être humain explose. Il nous faut des hommes politiques qui passent les réformes nécessaires pour en finir. » Le gouvernement se fourvoie dans une guerre contre tous les terrorismes, l’ennemi est à l’intérieur. House of Cards.

Faut-il être fou ou désespéré ?

Comme orateur, Larry Lessig est un esthète qui subjugue. Ses présentations hyperléchées sont minutées au chronomètre, chaque mot est pesé et posé. D’un naturel discret et réservé, volontiers réfugié dans une attitude taciturne, dès qu’il prend un micro sa poitrine s’ouvre, sa voix et ses yeux se durcissent. Il remplit les salles, sans chercher à séduire. Maître de la plaidoirie, formé à la philosophie, à l’économie et au droit, poète à ses heures, sincère, bosseur, protégé par son statut de grand universitaire, il est une pointure que l’on déplace en première classe, de Bruxelles à Séoul.

Il a conseillé les républicains, les démocrates. Il a fait campagne pour Barack Obama, avec lequel il a enseigné à Chicago pour ensuite dénoncer sa trahison. Plusieurs fois il a cru trouver son champion. Aucun n’a tenu, tous l’ont déçu. Larry Lessig a cherché sa place. Il a pensé devenir congressiste pour réformer le système de l’intérieur. Il a lancé pléthore d’initiatives. Médailles, discours et distinctions se sont accumulés. Son talent, son réseau, ses analyses n’ont rien changé. Depuis sept ans, il dompte son impuissance.

La pluie redouble et teint tout de gris. La lumière du matin ne prend pas. Japhet, 1,90 mètre de bienveillance et de bon sens, tend des gilets orange fluo. Beau garçon aux dents blanches, il donne les premières consignes : marcher en file indienne, se méfier du chasse-neige, de la pluie qui gèle les os, ne laisser personne à la traîne, veiller les uns sur les autres. Dès les premières minutes, Japhet s’impose comme le boy-scout de l’opération, solide et chaleureux. Au centre du parking, il déploie une bannière à la gloire de la New Hampshire Rebellion derrière laquelle les marcheurs se regroupent. Larry Lessig pose un genou à terre, sans un sourire.

Cliché inaugural, avant huit cents autres. Il faut quitter le no man’s land et s’offrir à l’aventure. Trois cents kilomètres les attendent. Pour défier Washington en marchant accompagné d’une armée de bénévoles anonymes, faut-il être fou ou désespéré ?

Aaron Swartz, l’inspirateur

En silence, Larry Lessig quitte le parking transformé en patinoire par le gel. Début de la vie en crampons, au contact, sans les livres ni les estrades qui protègent. Sous son poncho vert, ses jambes se perdent dans son jean sombre. Son polo noir barré du nom « Aaron Swartz » lui brûle la peau. Avant d’être un jour de départ, ce 11 janvier 2014 est un jour de deuil. Et s’il est fou, ce matin, c’est surtout de chagrin.

Sans coup de semonce ni cri de ralliement, les yeux bloqués sur le bitume gelé, le professeur de Harvard traverse la route et laisse échapper un : « Now I am scared ! » Le souvenir de son altercation avec un client aviné du motel la veille lui glace les sangs : « Vous allez sur nos routes sans protection ? Vous allez tous mourir ! » Éternel insatisfait, le pessimisme est sa marque de fabrique, mais la peur ? Redoute-t-il l’accident, l’aventure ou la métamorphose ? Aura-t-il la force de porter les autres marcheurs, lui qui n’est pas sûr de tenir sur ses jambes ? Aura-t-il la force de leur parler, lui qui ce matin n’arrive à prononcer mot ? Qui est-il au fond : élite ou rebelle ? Professeur star ou messie en crampons ?

Parvenu de l’autre côté de la route, il se retourne : personne ne l’a suivi. Il s’agace. Vont-ils le ralentir ou les a-t-il déjà oubliés ? Il leur fait un signe de la tête. Les marcheurs le rejoignent pour la première étape, un petit quinze kilomètres face à un mur de pluie. Partir au front ne se fait pas sans douleur, violence, ni sacrifice. C’est un arrachement. Étrange mise en route. La New Hampshire Rebellion démarre comme un cortège funèbre, la famille devant. Ce jour-là, il veut avancer seul en tête, seul avec l’ombre d’Aaron.

Il pleurait d’ennui dans les toilettes

Quand il a rencontré Aaron Swartz, l’ado de 14 ans venait de créer le flux RSS. Il venait aussi de dévorer le livre de Larry Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, la bible de la communauté du Web. Pour Aaron Swartz, il était l’un des rares adultes à comprendre la signification politique de l’Internet. Il était venu le lui dire.

Larry Lessig avait vu débarquer ce garçon à la silhouette mal dégrossie et aux t-shirts « de grand » qui trimballait partout un cartable lesté de son ordinateur, ses câbles, ses disques durs. Lessig vivait déjà entouré d’esprits brillants, dans une espèce de bulle. En quelques phrases, du haut de son mètre cinquante, Aaron Swartz l’avait fait craquer : Lessig avait découvert un enfant aux raisonnements de sage.

Malgré leurs vingt-six années d’écart, Larry et Aaron ne se sont plus quittés. Chacun a trouvé dans le génie de l’autre une consolation au sentiment de ne jamais être compris. Même passion pour les livres, même soif de comprendre et d’expliquer le monde. Larry Lessig avait une idée, Aaron Swartz la rendait possible.

Ensemble, ils ont créé Creative Commons, la plateforme de licences libres qui a brisé en 1999 les codes de la propriété intellectuelle et rendu possible l’Internet libre. Aaron a fait « accidentellement » fortune à 19 ans en vendant sa première start-up à Condé Nast. Il a intégré et claqué la porte du groupe de presse au bout de quelques semaines, pleurant d’ennui dans les toilettes, puis fait de même à l’université de Stanford. Sur un banc à Berlin en 2007, il a convaincu Larry Lessig de se consacrer à la corruption endémique à Washington. Avant tout le monde, il avait vu son effet létal et systémique. Il a été de tous les projets de son aîné, de toutes ses batailles. Avec recul, Aaron a guidé Lessig.

Aaron Swartz était dangereux […] parce qu’il voulait changer le monde en libérant l’Internet.

Larry Lessig

Larry Lessig a vu son ami muer, s’étoffer, devenir millionnaire, militer pour la défense d’un Internet libre. Il l’aimait comme un fils, l’écoutait comme un maître, le couvait comme un joyau. Il l’a aidé contre la dépression, la solitude, le procès terrible qui l’a opposé au gouvernement nord-américain après qu’il a piraté les serveurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), son paradis. « Aaron était dangereux, non parce qu’il volait des cartes bleues, bloquait des sites gouvernementaux ou subtilisait des informations confidentielles. Mais parce qu’il voulait changer le monde en libérant l’Internet », répète Lessig, la voix cassée dès qu’il prononce le nom de son ami.

Ruiné par deux années de procédure, miné par un verdict qui semblait inévitable, Aaron Swartz s’est pendu à 26 ans, foudroyant la communauté du Web. Tim Berner Lee, l’inventeur d’Internet, a tweeté : « Aaron est mort. Vagabonds du monde, nous venons de perdre un aîné avisé. Hackers de la bonne cause, nous avons perdu l’un des nôtres. Parents, nous avons perdu un enfant. Pleurons. » Et Larry Lessig, l’adulte qui avait été son ami et confident, qui l’avait connu enfant pour le voir devenir homme, n’a rien vu venir. C’était il y a un an, jour pour jour.

Il réapparaît quelques semaines plus tard à Long Beach, sur la scène d’une conférence TED, la grand-messe du gotha de la Silicon Valley et de tous ceux, entrepreneurs, artistes, chercheurs qui « veulent changer le monde ». À ce parterre d’éternels optimistes, Larry Lessig livre, en dix-huit minutes, visage fermé, une de ses plus belles interventions : leurs idées et technologies pour « améliorer la vie » ne serviront à rien tant que l’on ne libérera pas la décision politique de l’emprise de l’argent.

Accessible sur le Net, la vidéo de son intervention cumule vite plus d’un million de vues. Lessig retourne à sa vie de père de trois jeunes enfants, à son travail pour ne pas perdre pied, bataillant contre la culpabilité de ne pas en avoir fait assez. Pour s’éblouir ou fuir, il accepte quelques invitations, comme celle du groupe Bilderberg, temple des 0,001 % les plus riches du monde. Il rase les couloirs, sans desserrer les dents. Il s’enferme dans sa chambre, sans rien comprendre. Partout, il est mal car il « a » mal. Il a perdu un fils et le monde un génie. Double peine.

À l’approche de la date anniversaire de la mort d’Aaron, il pense marcher seul quelque part, dans le froid, contre les éléments. Il veut faire face au deuil, ne pas être distrait. Il espère retrouver un peu de son ami, arrêter le temps. Pour ne pas renoncer, il en parle autour de lui. Il aurait pu solliciter ses « amis » dans la Silicon Valley ou à Washington, faire parler le carnet d’adresses. Il appele Japhet qu’il avait repéré en 2007 alors qu’il tractait pour un candidat aux primaires démocrates et lui confie, avant tout le monde, son désir de sédition.

Le problème avec Granny D. est qu’elle nous a tous transformés en fossiles.

Jimmy Carter, ancien président des États-Unis

Japhet bondit : l’occasion est trop belle, il faut transformer ce deuil en acte politique, marcher pour quelque chose. « Du sang, de la sueur et des larmes » : l’Amérique s’est construite à coup de mythes, de conquêtes et de sacrifices, s’emporte le jeune homme. Elle s’est nourrie de héros impossibles comme Lessig et de discours comme les siens. Manque le lieu improbable et signifiant : le New Hampshire, son rôle clé dans le processus électoral et son esprit d’indépendance.

En quelques minutes, ils posent les bases de ce projet fou : parcourir à pied trois cents kilomètres de cet État par lequel tout commence et donc tout arrive, dans le froid et la tempête. Pour réveiller l’âme des rebelles qui y sommeille, il faut aussi convoquer les mythes. Larry et Japhet pensent immédiatement à Doris Haddock, alias « Granny D. », figure emblématique du New Hampshire et de ses velléités d’indépendance. À 88 ans, Doris Haddock est entrée en campagne contre la corruption à Washington et a commencé par sillonner son quartier en portant sur son dos squelettique un panneau : « Change campaign reform », ce qui a amusé sa famille et intrigué les voisins.

Le 1er janvier 1999, elle s’élance de Los Angeles, seule et à pied. Forte tête, nourrie et logée par les habitants, il faudra qu’elle fasse un malaise dans la vallée de la Mort pour que les médias s’intéressent à elle et ne la lâchent plus. À l’arrivée à Washington, après avoir affronté la soif, le froid, la neige, elle est accueillie par 2 200 personnes. Arrière-grand-mère seize fois, elle se présente au Congrès en 2004, à 94 ans. À sa mort, à 100 ans, l’ancien président Jimmy Carter déclare : « Le problème avec Granny D. est qu’elle nous a tous transformés en fossiles. »

L’orphelin des routes du New Hampshire

Larry et Japhet tiennent leur fil : la New Hampshire Rebellion démarrera le jour de la mort d’Aaron Swartz, enfant de l’Internet, suicidé d’être si mal compris, pour aboutir le jour de la naissance de Granny D., symbole d’une Amérique insoumise et increvable. Aaron Swartz et Granny D. : deux figures de la lutte contre le renoncement, deux générations clés au poids électoral certain, les vieux qui n’ont plus rien à perdre, les jeunes qui pensent avoir tout à gagner.

Pour « gérer » l’opération, ils appellent Jeff, un trentenaire au physique droit sorti de Top Gun. Jeff travaille sur l’un des projets de mobilisation citoyenne de Larry Lessig, il connaît aussi le New Hampshire, sa topographie géographique et politique comme personne. Ensemble, ils tracent le parcours, dégotant gîtes, motels ou volontaires pour l’hébergement des marcheurs. Ils identifient les passages difficiles, contactent des relais pour organiser des prises de paroles, collectent 15 000 dollars et trouvent une équipe pour filmer la marche.

Pour écrire l’histoire, il faut la maîtriser. La faire connaître aussi. À une semaine du départ, Szelena, une jeune et longue Américano-Hongroise, rejoint l’équipe. Larry Lessig l’a embauchée à sa sortie d’Harvard pour l’aider dans ses recherches et projets. Japhet, Jeff, Szelena ont connu et travaillé avec Aaron Swartz. Tous trois savent le gouffre laissé. Pour affronter l’inconnu, Larry Lessig s’entoure de sang neuf, d’enthousiasme, de bienveillance. Ses compagnons de route endossent le rôle, font leur sa cause. Larry Lessig veut marcher, faire la preuve. Contre la corruption et pour Aaron, pour lequel il a peut-être été une sorte de père. Sur les routes du New Hampshire, c’est lui l’orphelin.

Soigner les petits bobos

La première étape de la New Hampshire Rebellion est une procession besogneuse dans un paysage désolé. Par sécurité, les volontaires avancent en binômes. Marcher, c’est se remettre à hauteur d’homme, ralentir le pas et lever les yeux si la pluie et le froid le permettent. Dès les premiers kilomètres, Greg peine à l’arrière. Ses 65 ans et son vieil équipement de l’armée l’alourdissent. Sous son visage un peu dur d’ancien militaire, il se mortifie. Il a toujours mené son monde, comme au Viêt-nam lorsqu’il ramenait sa troupe. Trahi par sa carcasse éreintée, il accepte de guerre lasse de grimper dans la caravane.

Dès le premier jour, Dave et sa caravane deviennent un refuge, la porte ouverte vers un café chaud, un abri, un siège, une parole d’encouragement ou juste un sourire. Pots de beurre de cacahuète, tranches de pain de mie, barres de céréales bio, pommes, clémentines, houmous en barquettes et pansements double peau débordent des placards. Autour du coin repas, les plus mal chaussés exposent leurs blessures. Pour lier un groupe, rien de tel que de soigner les petits bobos. Pour ensuite partager les grands ?

À la tombée de la nuit, les marcheurs atteignent Errol, un village Nouvelle-Angleterre traversé de part en part par la nationale 26. À l’entrée, le musée de la motoneige, à droite la grande surface du bricolage, à gauche l’église, le Dinner et l’unique motel rouvert pour l’occasion. Les marcheurs partagent une chambre à deux. Larry Lessig garde ses distances. Il dort seul avec ses questions, son blog à mettre à jour, ses enfants à rassurer, son discours à préparer pour le lendemain.

L’Amérique dans son jus

Japhet respire, soulagé. Personne n’a souffert d’hypothermie, personne n’est passé sous un des énormes camions chargés de troncs d’arbres qui descendent en roue libre du Canada. La New Hampshire Rebellion accueille qui veut et prend tout à ses frais. Un accroc, un blessé, et la belle histoire du grand professeur de Harvard parti en croisade contre la corruption s’effondre. Ce soir, chacun dispose d’un lit, d’une douche et d’un repas. Il ne reste qu’à répéter l’initiative, quatorze fois pour quatorze étapes.

Odeur de bacon frit, affiches lumineuses, guirlandes électriques, sucre et ketchup sur les tables : au Dinner, l’Amérique est dans son jus. Les langues se délient autour des premières bières et kilomètres partagés. Derrière un masque -impavide, Larry Lessig fulmine. Pour clore la journée, il voulait projeter un documentaire consacré à la mémoire d’Aaron Swartz. Pour lui, c’est un moyen de remercier les marcheurs, une manière aussi de partager son chagrin. DVD, ordinateur, enceinte, rétro-projecteur : il a tout préparé. Et tout oublié dans le coffre de sa voiture abandonnée sur le parking du Boston Express.

Dans les assiettes, le poulet ressemble à une éponge passée et le jaune d’œuf tend vers le fluo. Larry Lessig ponctue la lecture du menu d’un : « This is poison. » En s’attaquant à la corruption, il a changé d’hygiène de vie : plus de junk food, peu de viande et de pain, beaucoup de légumes et des amandes avalées par poignées. Tout le ramène à son sujet. L’alimentation aux États-Unis est, dit-il, un cas d’école de la soumission de Washington à l’influence du lobby de l’agroalimentaire. Condamnées à la malbouffe, rongées par le diabète dès la petite enfance, les populations dépérissent intoxiquées.

En sept années de bataille contre la corruption, Larry Lessig a perdu trente kilos et rajeuni de cinq ans. Il n’a jamais renouvelé sa garde-robe, il ne veut pas oublier qu’il ne faut rien céder. À fréquenter les puissants, il sait qu’il est si humain de se corrompre. Affamé, il se jette sur la salade sans sauce, en recommande une autre.

Vingt fois Barak Obama

Debby, la serveuse, virevolte entre les tables. Pour accueillir le groupe, elle a mis un nouveau chandail. Quand elle apprend l’objet de la croisade, elle double les doses à l’œil. À l’étroit dans son jean, elle ne fait pas ses 65 ans. Dure à cuire, abonnée aux longs hivers et à la vie entre soi, Debby sait que d’ici janvier 2016 les « apprentis pantins de Washington » vont venir draguer le New Hampshire jusqu’au comptoir de son propre Dinner. À l’église, dans les jardins autour des barbecues du dimanche, ils vont écouter les habitants, leur répondre, dormir dans les motels, partager une bière, prendre des nouvelles du petit dernier et beaucoup de notes. Pour sa dernière campagne, Obama est venu vingt fois !

« Ici les électeurs ont un poids politique considérable. Le New Hampshire dicte l’histoire, c’est là que se définissent les thèmes de campagnes, insiste Japhet. Si les habitants s’en mêlent, l’argent à Washington peut devenir l’unique thème de la prochaine présidentielle. » Lessig veut qu’ils harcèlent les candidats aux primaires avec l’unique question valable : qu’allez-vous faire contre la corruption à Washington ?

De sa voix enrouée par la cigarette, Debby tend chaque plat en le ponctuant d’un : « Voilà pour toi, “honey” ! » Aux plus âgés de la troupe, elle lance qu’ils sont « fantastiques ». Kevin, Greg, Rick ont passé la barre des 70 ans. Ils se préparent à enchaîner chaque jour les kilomètres. Tête haute mais regard doux, ils n’entendent rien lâcher.

S’engager ou se réengager

Embarquer des inconnus sur une route verglacée en plein hiver n’est pas sans risque ni surprise. Japhet passe son temps à anticiper menaces et problèmes, notamment en faisant « circuler la parole ». Au soir de la première étape,Larry Lessig ouvre le ban : « 96 % de nos concitoyens considèrent que le Congrès est inutile. 91 % pensent qu’on ne peut rien faire. Je veux que vous m’aidiez à trouver et mobiliser ces 5 %. » Un œil sur Greg, le vétéran du Viêt-nam, il ajoute : « Nous ne sommes pas là à titre individuel, mais comme groupe. Cette marche, ce n’est pas une compétition, ce qui compte c’est d’aller au bout, ensemble. »

Embarqué sur le même radeau, chacun se raconte en quelques mots. Le regard de Larry Lessig change. Face à lui, le professeur de Harvard n’a plus des inconnus, ni même les illuminés qu’il redoutait, mais des personnes riches de leurs colères et frustrations. Des personnalités « limites » parce que « pas d’accord » comme lui, mais qui vont avancer « avec lui ».

Ils ne croient plus à la politique traditionnelle, corps nécrosé. Ils se sentent à la marge, à l’étroit, à côté. Ils sont venus chercher du courage, une utilité. Les plus jeunes rencontrent l’expérience, les plus âgés une fraîcheur. Arrivés seuls, ils trouvent une communauté. Cela fait longtemps que tous cherchent à s’engager ou à se réengager. « Il doit bien y avoir un moyen de sortir de cet atavisme, de faire quelque chose », s’exclame Oliver, anarchiste déclaré qui a fait ses classes au sein des squats de Tompkins Square, à Manhattan, dans les années 1990 : « Le 11-Septembre a fait taire tous les activistes. Nous sommes devenus apathiques. Ils ont utilisé la culture de la peur pour nous manipuler. Personnellement, c’est la première fois que j’arrive à dépasser cela. »

L’Amérique, cela doit être autre chose que l’argument du bien pour déguiser la réalité du mal.

Greg, le vétéran du Viêt-nam

À les entendre, la New Hampshire Rebellion est l’endroit où précisément ils peuvent « être ». L’épreuve de ces trois cents kilomètres dans le froid est un chemin vers la dignité. Les crampons sont utiles, mais les masques doivent tomber. Celui de l’Amérique d’abord. Est-ce parce qu’ils ont connu la guerre, cet angle mort de l’American Way of Life ? Ils sont d’accord : leur pays « comme mythe de progrès et de liberté est une grande arnaque ».

Greg le vétéran raconte sa profonde colère de retour du Viêt-nam : « L’Amérique, cela doit être autre chose que l’argument du bien pour déguiser la réalité du mal. » De la guerre, il a rapporté un choc post-traumatique qu’il pensait avoir terrassé, jusqu’à l’enterrement d’Aaron Swartz : « Je ne connaissais pas ce garçon, mais j’ai senti ce jour-là qu’il se passait quelque chose de grave, que c’était grave. » Il lui dédie sa marche, cite le philosophe slovène Slavoj Žižek : « Nous n’avons plus les mots pour expliquer combien nous sommes baisés. Nous avons perdu notre capacité à être vulnérables. Cela nous revient en pleine figure. »

Avec son physique de cow-boy, sa peau décapée par le soleil, son regard clair et franc, son port de tête altier, Kevin est le personnage le plus impressionnant de la troupe de marcheurs. Quand ils grelottent sous leur polaire high-tech, lui avance en chemise de jean délavé. Inoxydable à 75 ans passés, il ouvre la voie dès le cinquième jour. La route est son quotidien. Il n’éprouve aucune nécessité de crier sa colère.

Petits boulots et désobéissance civile

Insoumis en 1970 pendant la guerre du Viêt-nam, Kevin a côtoyé vingt mois en prison les frères Berrigan, deux figures de l’opposition à la guerre du Viêt-nam. « La taule a été mon université. » À sa sortie, il décide de vivre « hors de la normalité », de petits boulots en actions de désobéissance civile. Pacifiste, il rejoint Plowshares, le mouvement des frères Berrigan contre les armes nucléaires, et se forme à « la science du climat » pendant vingt ans. Sans ces choix, dit-il, « je n’aurais jamais eu accès à la vérité, à la beauté de l’humanité et à la déliquescence profonde de notre système ». Pour lui, l’échec d’Obama aux négociations sur le climat de Copenhague « est pire que la décision de Nixon de bombarder le Viêt-nam ». Sa haine des guerres de l’Amérique d’aujourd’hui – « Nous devons arrêter de tuer » – est aussi forte que son amour pour ses compatriotes : « Je suis désolé que mes camarades aient été floués à ce point, mais je les aime. »

Greg le contemple, serein : « Avec Kevin, nous avons fait des choix opposés. Je ne regrette rien, mais, franchement, j’ai combattu au Viêt-nam et voyez comme j’ai du mal à avancer, le corps esquinté à l’agent orange. Kevin a ignoré l’appel des drapeaux, et regardez comme il cavale. Le silence, finalement, est quelque chose de puissant. »

Des vies vrillées par les guerres

Michael, 30 ans, a vu sa vie vrillée par la guerre. Il s’est engagé pour échapper à son destin : « J’étais un homme raté. Ma femme me trompait, mon père était en train de mourir, je n’arrivais pas à me décrocher de la drogue. L’armée en a fait son beurre. » Infirmier militaire en Afghanistan, il tient huit mois. De retour en 2008, il redoute de retomber dans l’héroïne et, de thérapie en thérapie, se tient hyperoccupé. Il accepte l’argent de l’armée pour intégrer l’université, où il se lance dans une analyse de la crise des « subprimes » puisque, à l’époque, « personne ne pouvait expliquer ce qu’il s’était passé » : « Il était temps que je commence à penser par moi-même, l’armée casse ça en toi. Pour elle, c’est l’objectif. »

Quand les premières tentes d’Occupy Wall Street apparaissent à Providence, sa ville dans l’État de Rhode Island, il devient un des piliers du campement : « Je suis d’une famille catholique, ce mouvement m’a appris les valeurs de gauche. » L’hiver pointant, il négocie la levée du campement contre la construction d’un centre d’accueil pour démunis. « On m’en a voulu. À partir de là, je n’ai plus rien fait, j’étais pétrifié. » Meurtri et désabusé, Michael sombre, jusqu’à la mort d’Aaron Swartz qu’il suit sur les forums de codeurs informatiques : « J’ai eu peur de ne jamais me réengager. Je cherchais une bonne occasion, car je sais que si je m’y mets, cela va devenir ma vie. »

Pendant les quinze jours de la New Hampshire Rebellion, Michael bataille contre ses démons. Un jour, l’homme qui « dessinait sans cesse à l’école pour ne pas être embêté » réalise un magnifique portrait de Granny D. Le lendemain, volubile, il aide les autres et porte leurs sacs. Le jour d’après, il se fait morne et somnole à l’avant de la caravane en se demandant s’il doit quitter la marche.

Enquiller les miles sans broncher

Jacob, créateur de jeux vidéo, a rencontré Michael dans le campement d’Occupy Providence. Cailin, la jolie blonde décolorée de Brooklyn qui s’occupe d’enfants autistes, a, elle aussi, rejoint Occupy Wall Street. Ils ont aimé l’énergie, le partage de la parole et de la prise de décision. Mais ils ont détesté que rien n’en sorte vraiment. La New Hampshire Rebellion entend apprendre des mouvements de contestation, qu’ils soient progressistes comme Occupy ou conservateurs comme le Tea Party. Les marcheurs veulent des objectifs clairs, des actions tangibles.

Avocats à la retraite, Rudolph et Mary, participent aussi à l’aventure. Expatriés pendant des années, ils se séparent rarement, font peu d’arrêts et enquillent les miles sans broncher. C’est leur première expérience engagée.

Allan, 65 ans, a convaincu son fils Jonathan, pompier à San Diego, de l’accompagner. Père et fils partagent physique athlétique, goût des autres et inquiétudes pour leur pays. Allan siège au conseil d’administration de la Coalition for Open Democracy pour le New Hampshire. Comme Rick et Dick, deux retraités, il milite de longue date pour plus de transparence et d’intégrité.

Arrivé avec des pieds de plombs, son fils Jonathan devient un homme clé : désigné infirmier de l’expédition, il manie le pansement double peau comme personne. « J’ai rêvé cette nuit que ce que nous faisions serait un jour dans les manuels scolaires », confie-t-il un matin.

Quelques-uns restés en retrait, comme Bruce, s’enthousiasment du contact retrouvé avec la nature et le temps : « Marcher, c’est contempler, se remettre à rêver et à penser pour soi. J’en ai tellement besoin. Il était temps que je sorte de ma voiture, que je m’arrête. »

D’autres comme Alex, mathématicien trentenaire qui rêve d’intégrer le département des crimes en col blanc du FBI, établissent leur programme de marche selon les conversations à mener : « C’est tellement rare de prendre le temps de se rencontrer et de s’ouvrir à des champs que l’on ne connaît pas. »

Avec le retour du soleil, l’ambiance se détend. Le long de la route, les marcheurs parlent d’eux-mêmes, de comptabilité quantique, de réseaux sociaux, d’Obamacare, du rôle des États-Unis en Afghanistan, de manipulation, du pouvoir d’Hollywood, de la vie dans les bois, de climat, de modèle systémique. « Nos jours sont pleins de conversations qui nous lient à jamais », remarque le peu volubile Kevin.

Quand un grand aigle à tête blanche, emblème national des États-Unis, vient planer au-dessus des marcheurs, tous s’émeuvent du signe. « Cette magnifique espèce rapace tue la plupart des oiseaux comme notre pays, nous sommes un problème mondial », ironise Larry Lessig. Tout les ramène à l’urgence de réinventer leur pays. « Chaque génération a amendé la Constitution, sauf la nôtre », déplore Mike. « Nous devons réinventer le mythe du progrès américain », reprend Greg. La question sans cesse posée par Larry Lessig revient alors en rengaine : « Et si, nous, nous ne le faisons pas, alors qui ? »

Tout nettoyer, au propre et au figuré

À la fin de la première semaine, Jonathan le pompier et son père font la Une du Daily Hampshire Gazette. Les marcheurs galvanisés avancent en apesanteur. C’est heureux : un blizzard arrive et la température chute de quinze degrés en quelques heures. Avec le froid polaire, il faut voter pour savoir qui va marcher autour de Lessig et qui va sauter les étapes. Assailli de crampes, le professeur de Harvard se tait, avance. Sa garde rapprochée le couve. La New Hampshire Rebellion se déroule avec et sans lui. « C’est comme avec les enfants. Rien ne sert de dire, il faut faire. »

Les kilomètres défilent. Venus pour l’aura de Larry Lessig, la mémoire de Granny D. ou l’œuvre d’Aaron Swartz, les manifestants affrontent leur sentiment d’impuissance : la New Hampshire Rebellion est une lutte au corps à corps contre les kilomètres, le doute, le renoncement et le cynisme. C’était un défi, cela devient une parenthèse enchantée.

Les marcheurs quittent la chaîne des White Mountains pour approcher des villes. La presse locale s’émeut de cette troupe improbable qui tend des pancartes politiques le long de la route, en file indienne. Les voitures klaxonnent, les vitres se baissent, les mains se tendent. Des paroles d’encouragement fusent. « C’est émouvant de voir dans le regard des gens que vous pouvez changer les choses », s’enthousiasme Rudolph.

Fini la méditation face aux lacs gelés, il faut mobiliser, aller au contact. Un café long scotché à la main, Szelena recueille des témoignages vidéo et recrute des volontaires pour une session de démarchage téléphonique. Le coin repas de la caravane de Dan se transforme en centre d’appel ou de mailing. Une liste de numéros de téléphone a été achetée, des objectifs de récolte de dons sont fixés. Les marcheurs affûtent leurs argumentaires, distribuent des autocollants, font signer des pétitions et discutent avec les passants. Szelena bataille pour capter un réseau Wi-Fi et envoyer les images du réalisateur embarqué dans l’aventure. Larry Lessig, l’intellectuel intouchable, se met au porte-à-porte en traînant un sac-poubelle chargé de détritus abandonnés : il ne veut pas « perdre la moindre occasion de tout nettoyer ». À chaque étape, Jeff vérifie que la salle prévue pour l’intervention du soir est bien prête.

La douleur de se sentir arriver

Au fil de la descente vers le sud, les soirées au coin du feu des gîtes de montagne sont remplacées par des conférences avec des élus et des figures locales, comme le sénateur du Maryland ou le fondateur des glaces Ben & Jerry’s. La chanson We Walk écrite par l’artiste Colin Mutchler, un des premiers adeptes des Creative Commons, s’impose comme un mantra. Sur la route, sous la neige, à l’entrée des villes, au matin en quittant l’étape ou sur les marches du capitole du New Hampshire, ils en clament les paroles : « We walk with love for our country / To honor our grannies and sons / We walk for an end to corruption / To the will of the people be done » (« Nous marchons avec amour pour notre pays / Pour honorer ses grands-mères et ses enfants / Nous marchons pour en finir avec la corruption / Pour que la volonté du peuple soit »).

Les jours s’égrènent, il devient douloureux de se sentir arriver. Larry Lessig projette enfin le documentaire sur Aaron Swartz, récupéré dans sa voiture à mi-parcours. Il casse l’ambiance : « J’ai fait une erreur, ce film est trop puissant pour être vu en groupe. »

Kevin, Michael et Greg partent avant le dernier jour, de peur de trop en montrer. Pour l’une des rares fois de sa vie, Larry Lessig rate son dernier discours dans l’église de Nashua, l’étape finale. Bouleversé par l’arrivée surprise de l’un de ses fils dans l’allée, il oublie de remercier les centaines de marcheurs qui l’ont protégé et porté tout au long du parcours, ne le lâchant jamais d’un regard ou d’une semelle.

Pourquoi se mettre en marche ? Pour se sauver. Larry Lessig a pris la route avec ce qui le constituait : sa douleur pour Aaron Swartz, son travail d’activiste, sa colère contre ses pairs, son amour pour son pays, son admiration pour ceux qui dépassent leurs faiblesses. Pourquoi continuer ? Pour les autres et l’aventure vécue ensemble. La New Hampshire Rebellion est un point de départ, une mise en route. Cet été, il y aura d’autres marches, partout, dans le pays.

Le chanteur Gilberto Gill a enregistré We Walk, Kevin s’est lancé dans une traversée pour le climat de Los Angeles à Washington, Bruce, qui méditait tout le temps nez au vent, a décidé de se présenter au poste de sénateur dans le Massachusetts. « La question ce n’est pas pourquoi je suis là, mais pourquoi nous ne sommes pas tous là »,se demande Alex, la future recrue du FBI.

Qu’est-ce qui fait un destin ? Après avoir cherché une réponse chez les autres, Larry Lessig a quitté le rang. Descendu sur le bitume, il a caché ses émotions marchant vite, travaillant tard, parlant peu. L’inventeur des licences libres veut faire œuvre utile, collaborative.

Sous ses allures austères, Lessig est un Capitaine Pirate 2.0. Il veut, il espère, hacker Washington. Sur les routes du New Hampshire, il a cheminé, il en ressort transformé. Cela se voit à cette barbe qu’il rechigne à faire disparaître, à son envie de tout le temps prendre la route, à l’amplitude nouvelle de ses gestes, à son sourire revenu, à son regard éclairé. À cet e-mail envoyé aux marcheurs, quelques semaines après le retour : « Et maintenant, où sont mes amis ? »