Cédric Moreau de Bellaing a exploité une brèche rare. C’était au tout début des années 2000. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN), si discrète, voire secrète, lui a ouvert ses portes. À l’époque, le sociologue prépare sa thèse sur celle que l’on appelle communément « la police des polices », mythifiée par le cinéma. L’IGPN enquête sur les déviances de ses agents, des violences à la corruption. En interne, elle est perçue comme le Père Fouettard, en décalage avec le boulot de terrain. À l’extérieur, elle est accusée, par des militants, de couvrir les dérapages des forces de l’ordre.

L’universitaire recueille des situations et des témoignages dont il a fait un ouvrage, Force publique, Une sociologie de l’institution policière, paru en 2015. Un livre référence, qui éclaire sur l’intimité d’une institution aussi complexe que fragmentée – des services ont des allures de principautés. Il continue aujourd’hui ses recherches sur cette police dont il questionne le rôle dans la société et les évolutions face aux différentes tensions politiques – les ZAD, les Gilets jaunes ou encore les émeutes dans les quartiers populaires. Et prépare son prochain livre sur la crise du maintien de l’ordre. Au cours d’un tête-à-tête de deux heures, de part et d’autre d’une grande table, Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences à l’École normale supérieure, a déroulé une réflexion complexe et non manichéenne sur l’institution décriée.

XXI : Médiatiquement, les violences policières ressemblent à un jour sans fin. Des affaires similaires conduisent aux mêmes effets et aux mêmes polémiques. Le débat public est-il dans une impasse ?

Une impasse, je ne crois pas. Je vous l’accorde, des similitudes entre les morts survenues après une intervention policière peuvent nourrir un sentiment de répétition. Les défenseurs de l’institution répondent à ceux qui la critiquent avec des arguments qui nous semblent désormais familiers. Pour autant, ces morts ne suscitent pas la même réaction dans la société qu’il y a vingt ans. Les violences policières sont désormais un problème public, qui n’est plus l’apanage des cercles militants à l’extrême gauche de l’échiquier politique. Depuis dix ans, les rapports parlementaires sur la question de l’action de police se multiplient. La terminologie a évolué : le terme « bavure » est tombé en désuétude car il individualisait à l’excès l’action violente et empêchait une réflexion systémique. En parallèle, les mobilisations de la société civile se diversifient, que ce soient les familles des morts, les associations ou les défenseurs des droits de l’homme. D’ailleurs, ces mobilisations s’ancrent durablement dans le temps médiatique, à l’image de celles suscitées récemment par la mort de Nahel Merzouk – un mineur de 17 ans abattu à un feu rouge par un policier, suite à un refus d’obtempérer.

La police est-elle réellement prête à débattre de ses méthodes sur le terrain ?

Quand une affaire de violences policières – au sens d’usage illégitime de la violence – surgit, l’institution tend à faire corps face à ce que ses représentants perçoivent comme « l’adversité ». Pour autant, cela ne signifie pas que l’institution policière n’est pas tiraillée par des débats profonds. Elle est pétrie de tensions et de critiques à l’endroit de la hiérarchie, des conditions de travail, des objectifs assignés, des responsables politiques ou encore des collègues. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, les critiques les plus virulentes sur la conduite du maintien de l’ordre n’émanaient pas nécessairement de chroniqueurs ou de militants… mais de certains policiers et gendarmes. Le débat est présent dès la formation. Un jour, dans une école de police, j’ai assisté à une scène à propos des contrôles d’identité et la manière de les mener. Les élèves se disputaient. D’un côté, les plus critiques disaient : « Non, mais là, ça nous donne tous les pouvoirs, il ne faudra pas s’étonner des réactions. » Et de l’autre, ceux qui ne comprenaient pas les réticences : « Il faut arrêter cette victimisation à outrance. » L’un des élèves a alors montré la Déclaration des droits de l’homme, accrochée au mur : « Si on passait plus de temps à parler de la pratique que de la théorie, on deviendrait de meilleurs policiers. » Évidemment, ce n’est pas la Déclaration qu’il remet en cause. Mais il exprime un besoin d’interroger les pratiques et d’en parler. Simplement, toutes ces critiques sont confinées dans des espaces restreints. En interne, les violences policières ne sont pas niées. Mais elles sont souvent rapportées au niveau supposé de violence des personnes qui sont en face et elles sont individualisées – selon le principe de la brebis galeuse.

Pourquoi la police garde-t-elle ces tiraillements secrets sur les déviances ?

Essentiellement parce que les violences policières sont perçues comme un problème secondaire, qui ne raconte qu’une infime partie de leur travail et de leurs problématiques quotidiennes. Les policiers estiment aussi que les critiques émanent de personnalités qui obéissent à un agenda politique et instrumentalisent donc ces affaires. À leur échelle, ils réagissent exactement comme un syndicaliste qui déplore que, sur une manifestation de 50 000 personnes, des journalistes ne s’intéressent qu’à la frange la plus radicale du cortège. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que la police n’est pas un corps homogène. De qui parle-t-on quand on dit « la police » ? Il y a des services et des aspirations fort différents. Certes, l’institution renvoie pendant des affaires médiatiques cette image de grande famille unie. Néanmoins, au quotidien, la solidarité entre policiers obéit à des logiques plus fines.

À quel niveau se situent ces logiques ?

Les années 1990 ont marqué un renforcement de la spécialisation au sein de l’institution. Cette évolution s’est accompagnée d’une réorganisation des grades et des statuts, de nouveaux objectifs et, plus encore, de la création de nouveaux groupes et de nouvelles brigades. Des missions sont devenues de plus en plus précises, en fonction des types de délits ou de crimes sur tel ou tel territoire – c’est ce qui amène par exemple une équipe d’un commissariat tout ce qu’il y a de plus banal à se spécialiser exclusivement dans les cambriolages. Ces transformations se sont traduites progressivement par le renforcement de la socialisation au sein de ces « équipes », au détriment de celle qui s’effectuait plus largement au sein du commissariat.

Vous décrivez quasiment des bulles. Comment cela se traduit-il au quotidien ?

Élodie Lemaire, une consœur sociologue, a remarqué la raréfaction des pots dans des commissariats – les pots d’accueil ou encore les pots avant le week-end. Si, de prime abord, cela paraît anecdotique, cette évolution est instructive. Certes, les policiers s’identifient toujours fortement à l’institution qui les emploie. Mais, au quotidien, les normes et les pratiques professionnelles sont retravaillées en profondeur au sein de groupes de plus en plus nombreux et de plus en plus autonomes. Ces mécanismes s’observaient, autrefois, dans des unités d’intervention d’élite comme la BRI – la brigade de répression et d’intervention. Désormais, ils se retrouvent davantage dans le travail policier routinier, dans « le commissariat du coin ». On peut alors émettre l’hypothèse que ces transformations et ces nouvelles solidarités ont encouragé un effet d’auto-isolement des policiers vis-à-vis de la hiérarchie, et d’éloignement vis-à-vis des attentes d’ouverture émanant de la population.

Certains liens professionnels, au sein d’une équipe, l’emportent sur la crainte des sanctions de l’IGPN ou l’impératif du respect du droit.

Est-ce qu’il faut repenser ces spécialisations pour éviter les dérives sur le terrain ?

En 2020, quatre policiers ont passé à tabac Michel Zecler, un producteur de musique. La vidéo a été largement médiatisée, visionnée des millions de fois, et a donné lieu à de longs débats. De mon point de vue, une question se pose : au-delà du nombre d’agents participant aux violences, comment expliquer qu’il n’y en ait pas eu au moins un pour rappeler à l’ordre les trois autres ? L’hypothèse, c’est que certains liens professionnels, au sein d’une équipe, l’emportent sur la crainte des sanctions de l’IGPN ou l’impératif du respect du droit. S’il devait y avoir des évolutions à privilégier dans les pratiques policières, ce serait le travail sur ces liens de solidarité. Il s’agit de les comprendre, de les analyser et de permettre à des agents, à titre individuel, d’avoir des moments de réflexion sur leurs agissements quotidiens. Si les policiers ne sont pas impliqués dans la transformation de leurs propres pratiques professionnelles, il y a de fortes chances pour que l’action politique – les grandes réformes – ait peu d’effets.

Vous connaissez très bien l’IGPN. Cet organisme de contrôle, qui enquête sur les déviances dans l’institution depuis sa création en 1969, reste opaque pour le grand public. Certes, elle ne peut sanctionner. Mais pourquoi reste-t-elle si discrète quand des militants accusent la police d’être couverte quels que soient ses agissements ?

L’accusation selon laquelle l’IGPN couvre les policiers est ancienne. Cependant, elle prend une forme originale ces dernières années et cela rejoint votre question de départ : à mesure que le contrôle de l’activité policière est devenu une problématique publique, l’IGPN s’est imposée comme objet de questionnement. Nous disposons de davantage de chiffres qu’auparavant concernant le traitement des affaires par l’IGPN [en 2021, elle a traité 1 093 affaires, qui ont débouché sur 37 condamnations en justice, ndlr].

Et puis, ce n’est plus un responsable policier qui la dirige, mais un magistrat – en l’occurrence, aujourd’hui, une magistrate, Agnès Thibault-Lecuivre. La différence n’est peut-être pas majeure, dans la mesure où elle a été conseillère justice du ministre de l’Intérieur et directrice adjointe de son cabinet. Malgré tout, c’est une évolution à souligner, l’institution s’est entrouverte. Concernant la discrétion médiatique de l’IGPN, ses officiers vous diraient que c’est un moyen d’être plus efficace.

Qu’entendent-ils par efficacité ?

En 2018, 151 élèves d’un lycée de Mantes-la-Jolie sont interpellés et mis à genoux par des policiers suite à des mobilisations étudiantes. Ce type d’affaire a de facto accentué la pression sur le rôle de l’IGPN. Et cela justifie, de son point de vue, de ne pas trop s’ouvrir pour pouvoir mieux enquêter. En interne, l’IGPN est toujours autant décriée. Les policiers n’ont pas du tout l’impression que l’inspection les couvre. Au contraire, elle est perçue comme un service qui manifeste, par sa seule existence, une atteinte à la solidarité professionnelle. De là, il serait faux d’affirmer qu’en raison de la relative clémence vis-à-vis des violences illégitimes à laquelle contribue l’IGPN, les policiers se sentiraient libres de se laisser aller à tous types d’excès. Individuellement, il peut certes arriver qu’un agent se dise, « de toute façon, je peux y aller, je suis couvert, il ne m’arrivera rien », mais ce n’est qu’exceptionnel. Plus exactement, ce n’est pas l’absence de crainte d’une sanction postérieure qui explique le passage à l’acte violent dans l’activité policière.

La peur installe certains policiers dans un rapport antagonique, où ils considèrent que le terrain leur sera forcément hostile.

Le manque de moyens est un argument souvent brandi pour expliquer ce passage à l’acte violent. Est-il recevable ?

C’est une éventualité qu’on ne peut pas exclure, qui a été documentée et qui, parfois, est reprise par des agents au moment de certaines affaires. Au printemps dernier, lors des mobilisations contre la réforme des retraites, des policiers ont été mis en cause dans une affaire de violence à Paris. L’un d’eux a invoqué des vacations de quatorze heures, sans aller aux toilettes, pour justifier l’illégitimité de son action. Mais il faut élargir la focale pour comprendre les dynamiques qui rendent possible l’exercice de violences illégitimes. Dont la peur, qui n’est plus une expression taboue dans la bouche des policiers.

Comment se matérialise cette peur ?

Elle tient, aux dires des policiers, à l’intensification de l’hostilité que certains groupes lui voueraient depuis une décennie. Non seulement dans les quartiers populaires, mais aussi dans le cadre de manifestations où des agents se retrouvent face à des militants écologistes ou des black blocs. Au vrai, savoir si l’hostilité croissante imputée par les policiers à leurs adversaires est réelle ou projetée est quasi secondaire. Ce sont les effets qui importent : cette peur installe un certain nombre de policiers dans un rapport principalement antagonique, où le postulat est que le terrain, quel qu’il soit, leur sera hostile.

Il y a un paradoxe. Depuis les attentats de 2015, les policiers n’ont jamais semblé aussi populaires. Après le carnage du Bataclan, ils ont été applaudis.

Il y a vingt ans, alors que je travaillais sur l’IGPN, j’ai eu une discussion avec un commandant se plaignant du désamour à l’endroit des policiers. Je lui ai fait valoir que les baromètres d’opinion disaient le contraire et que les fictions héroïsaient régulièrement la police. Sa réponse ? « Demain, on va vous donner un uniforme et vous envoyer contrôler des gens sur un trottoir. On en reparlera, de l’amour. » C’était sa façon de rappeler la dureté de la rue pour nombre d’agents. Ce ressenti n’a pas fondamentalement changé.

Il y a cinquante ans, les agents n’en avaient que faire de savoir s’ils étaient appréciés. La demande de reconnaissance s’est accrue.

Après 2015, l’année 2016 semble avoir constitué une séquence décisive dans ce champ du ressenti : l’assassinat de deux policiers à Magnanville, le jet de cocktails Molotov sur des voitures de police à Viry-Châtillon, l’affaire du quai de Valmy dans le cadre des manifestations contre la loi travail, l’attentat de Nice. Ces faits sont certes de natures très différentes. Mais, mis bout à bout, ils ont pu être compris par des policiers comme les symptômes d’une hostilité et d’une violence croissantes. Quelque chose a évolué néanmoins : il y a cinquante ans, les agents n’en avaient que faire de savoir s’ils étaient appréciés ou pas. C’est moins le cas aujourd’hui. Comme dans d’autres domaines professionnels, la demande de reconnaissance est allée en grandissant. C’est pourquoi les marques d’affection ou au contraire, d’hostilité, prennent une autre résonance.

Est-ce dû au renouvellement générationnel ?

En partie, oui. La police n’est pas une institution hermétique aux transformations de la société. Un certain nombre d’anciens affirment que les agents les plus jeunes sont moins enclins à sacrifier leur vie privée. Comme dans d’autres métiers. Simplement, cette aptitude au sacrifice était, auparavant, un critère de compétence professionnelle. Des responsables le constatent : il est de plus en plus difficile de demander à un agent de disparaître cinq jours d’affilée de chez lui – pour une planque, par exemple. La crise sanitaire semble avoir confirmé cette tendance. Durant cette période, certains jeunes agents ont pris plus de précautions et refusé de mettre leur santé en danger dans certaines missions – le Covid-19 était perçu comme un risque qui allait au-delà de leurs attributions. Ce n’est pas tant que « les nouveaux » veulent moins travailler. Seulement, ils sont plus sensibles à l’idée de respecter un cadre.

Les mobilisations contre la loi travail en 2016 sont considérées comme un tournant par nombre de militants. Une sorte de durcissement de la police dans la gestion des manifestations.

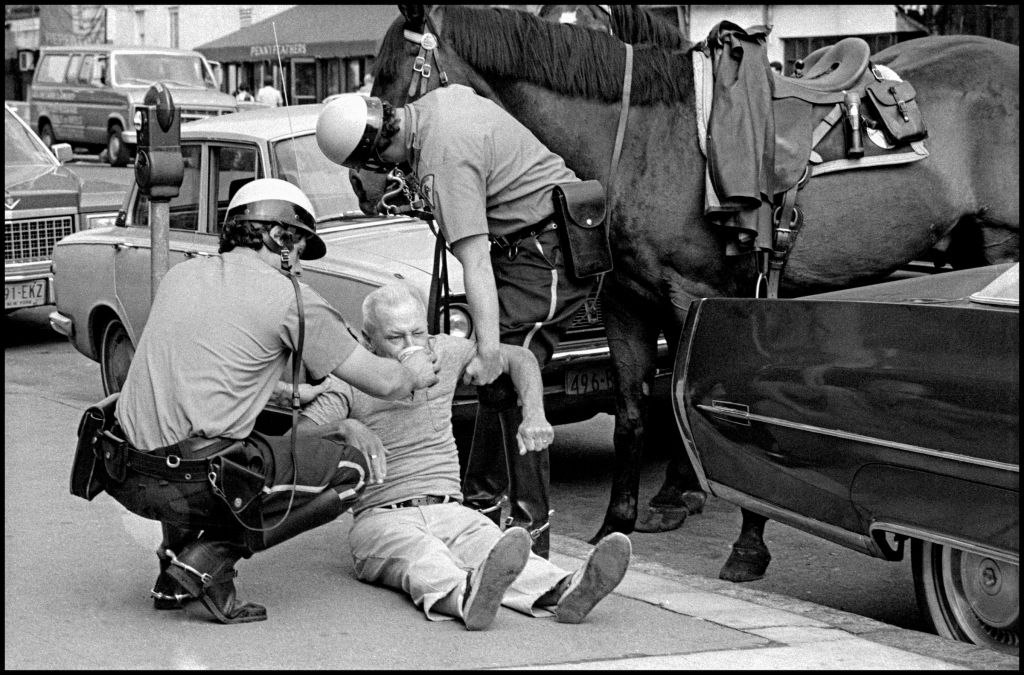

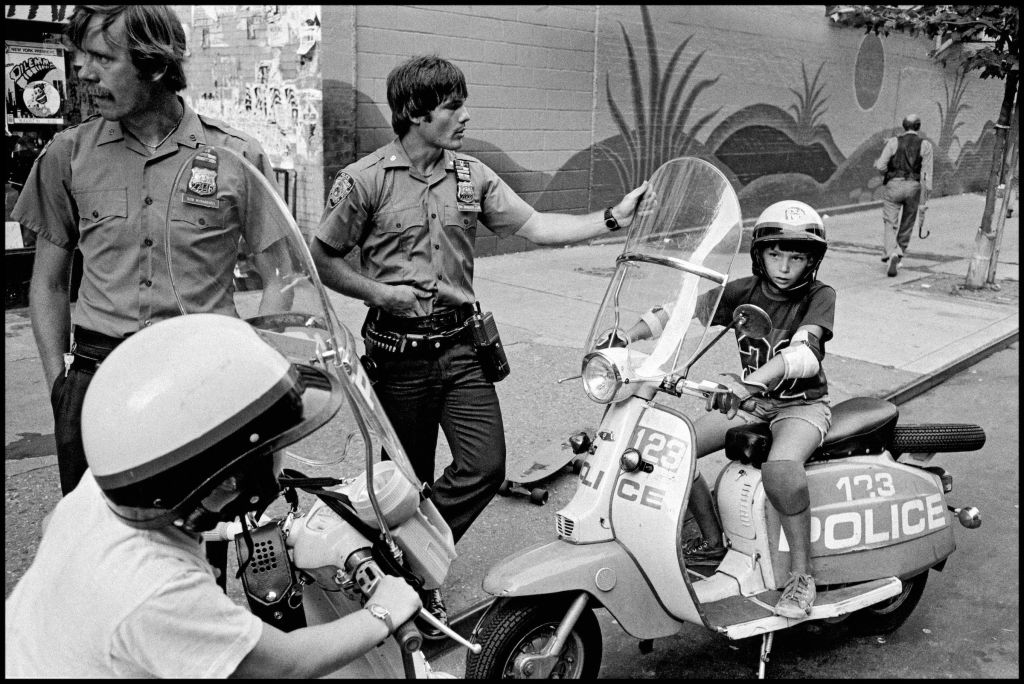

Il faut toujours rester prudent vis-à-vis de ce genre de généralisation et de comparaisons entre les époques. Dans mes travaux actuels, je reviens sur deux manifestations qui ont eu lieu en 1994 (une de pêcheurs et une contre une réforme sociale) et, dans le détail des affrontements, les différences avec des manifestations plus récentes ne sautent pas aux yeux. Pour ceux qui s’intéressent à la thématique, les années 1980-1990 sont considérées comme une époque de pacification relative. Mais, dans ces manifestations de 1994, le service d’ordre syndical est rapidement débordé, des manifestants ayant recours à la casse affrontent le service d’ordre, puis les forces de l’ordre. Des magasins sont pillés. Des images de policiers, poursuivant à moto des manifestants isolés dans des rues avant de les tabasser sont diffusées au journal télévisé, avant une allocution du ministre de l’Intérieur.

Sociologues et historiens cherchent plutôt l’accroissement de la violence des forces de l’ordre au début des années 2000, avec le début des manifestations altermondialistes et les révoltes de 2005 dans les quartiers populaires. Cependant, si on se place du point de vue de la police, un certain nombre de responsables évoquent un accroissement notable de la violence chez les manifestants au cours des affrontements à Notre-Dame-des-Landes puis à Sivens en 2014, où Rémi Fraisse a été tué par l’explosion d’une grenade. Quantifier le niveau de violence ne suffit pas nécessairement pour comprendre pourquoi le maintien de l’ordre en France est aujourd’hui en crise.

Sous-entendez-vous que la police n’est pas plus brutale qu’avant ?

Travailler sur la police, c’est prendre en compte les évolutions historiques, mais aussi l’état de la société dans laquelle elle agit. Il serait imprudent d’affirmer que c’était pire hier ou bien mieux avant. Nous n’avons pas beaucoup de données chiffrées et consolidées pour le démontrer avec certitude. De surcroît, les équipements et les méthodes ont évolué. En 1994, il n’y avait pas de LBD [lanceurs de balles de défense, communément appelés « flashballs », ndlr] et de facto, pas non plus les blessures graves que ces armes peuvent provoquer. L’usage immodéré des grenades de désencerclement et offensives de ces dernières années est aussi relativement inédit. Encore que : c’est une grenade offensive qui a provoqué la mort de Vital Michalon, un enseignant, lors d’une mobilisation écologiste en 1977 contre le nucléaire. À mon sens, c’est la société dans son ensemble qui a évolué sur ces questions.

La gifle en garde à vue ne suscitait

que peu d’émoi il y a quarante ans. Aujourd’hui, elle serait compliquée à justifier.

Au sens du seuil de tolérance vis-à-vis de certaines pratiques ?

Des usages de la force qui faisaient relativement peu scandale à une certaine époque sont désormais considérés comme problématiques. Le gaz lacrymogène est un bon exemple : utilisé de manière légitime ou pas, il faisait encore partie, au début des années 2000, d’un risque « normal » pour des militants, même les plus chevronnés. Aujourd’hui, son usage est un débat en soi. On pourrait avoir le même raisonnement pour la gifle en garde à vue. Elle ne suscitait que peu d’émoi il y a quarante ans. Aujourd’hui, elle serait compliquée à justifier, même sur des plateaux télévisés où des invités prennent des positions radicales. Étudier les transformations du maintien de l’ordre au cours d’une mobilisation, c’est s’intéresser au contexte social. Quelles sont les attentes en la matière ? Celles d’un citoyen, mais aussi celles d’un policier. En cela, les attentes mutuelles sont devenues plus importantes au fil des années.

Quelles sont les attentes de la police ?

Dans la gendarmerie mobile, des cadres m’ont expliqué que les jeunes recrues avaient parfois du mal à rester stoïques face aux insultes ou aux jets de projectiles pendant les manifestations. Rester impassible a longtemps été considéré, dans les forces spécialisées du maintien de l’ordre, comme un gage de qualité professionnelle et une force. Certaines jeunes recrues n’acceptent plus les atteintes physiques, ou moins. Leurs attentes ont augmenté : ils réclament plus d’auto-contrainte – au sens de retenue – de la part des manifestants. Or, plus les attentes d’auto-contrainte sont élevées entre policiers et manifestants, plus des situations risquent de dégénérer, quand les uns ou les autres pensent que le contrat n’est pas rempli. Aujourd’hui, quand ces jeunes recrues chargent un groupe, leurs cadres peuvent avoir plus de mal à les retenir.

La crise des Gilets jaunes, fin 2018, n’est-elle pas un contre-exemple ? Des manifestants, parfois d’un certain âge, qui n’avaient rien de dangereux, ont pris des coups ou subi des tirs de LBD. Pendant des mois, des affaires de violences policières ont essaimé.

La séquence des Gilets jaunes constitue une crise à part entière, qui a eu peu d’équivalent ces dernières décennies et dont on n’a pas encore suffisamment pris la mesure. Mais ce n’est pas un contre-exemple. Au contraire, c’est un moment où se rejoignent tous les points que nous abordons : la conflictualisation accrue, les effets de la peur de part et d’autre, les attentes croissantes en matière d’auto-contrainte. 2018 est une année intéressante. En mai, soit quelques mois avant la première mobilisation des Gilets jaunes, Michel Delpuech, le préfet de Paris, accorde un entretien au Monde dans lequel il évoque des stratégies de désescalade. Si on reprend l’article, il dit : « Nous ne sommes pas dans une logique d’affrontement a priori et je joue le jeu de la confiance. Les organisations syndicales déclarent une manifestation, et nous garantissons ce droit. Elles vivent assez mal la pression que peut constituer la présence au contact de forces. C’est pourquoi je suis aussi assez réservé sur l’utilisation d’un hélicoptère. Et je demande à ce qu’on n’utilise pas le LBD. »

Pourquoi cette stratégie n’a-t-elle pas tenu ?

Le mouvement des Gilets jaunes à l’automne 2018 a chamboulé cette réflexion. Et le samedi 1er décembre, à Paris, les gouvernants ont eu peur – des médias évoquent « la prise de l’Arc de Triomphe ». L’exécutif exige alors des responsables policiers qu’ils proposent, dans la semaine, des solutions fortes. D’où la création des détachements d’action rapides, qui sont fondus, en mars 2019, dans les Brav, puis Brav-M – la brigade de répression de l’action violente motorisée – dont le sigle revient aujourd’hui souvent dans les dénonciations de violences policières.

La Brav-M a même fait l’objet d’une pétition citoyenne pour sa dissolution, déposée à l’Assemblée nationale, qui a recueilli plus de 260 000 signatures. Y a-t-il eu un écho au sein de l’institution policière ?

Les CRS et les gendarmes mobiles ont fait valoir à de multiples reprises qu’ils étaient les mieux formés pour gérer des crises comme celle des Gilets jaunes. Ils ont des décennies d’expérience. En interne, ils l’ont dit : s’ils avaient été mobilisés, ils assurent que le maintien de l’ordre aurait été tout autre – notamment en matière d’utilisation d’armes sublétales comme le LBD, dont l’usage fut au cœur des débats et des polémiques. Les responsables de l’institution policière ont aussi rappelé qu’une crise sociale ne se résout pas avec la police.

Un article vous donne envie de partager un témoignage, une précision ou une information sur le sujet ? Vous voulez nous soumettre une histoire ? Écrivez-nous.