Tous les jours, à 18 heures précises, Eloy Gutiérrez Menoyo part faire des étirements dans un vieux stade voisin. Mais pas aujourd’hui. Aujourd’hui, il attend de la visite. Poliment, il me pousse dehors. Dans l’escalier, je croise deux hommes en chemise blanche, pantalon sombre et veste. Ils portent des badges.

Une voiture aux vitres teintées est garée au pied de l’immeuble décrépit. Appuyé sur le capot, le chauffeur observe les enfants de la cité, l’un de ces échiquiers de béton qui ont poussé avec la révolution cubaine. Au dernier étage habite une femme de la milicia chargée de surveiller l’immeuble. Etrange ambiance…

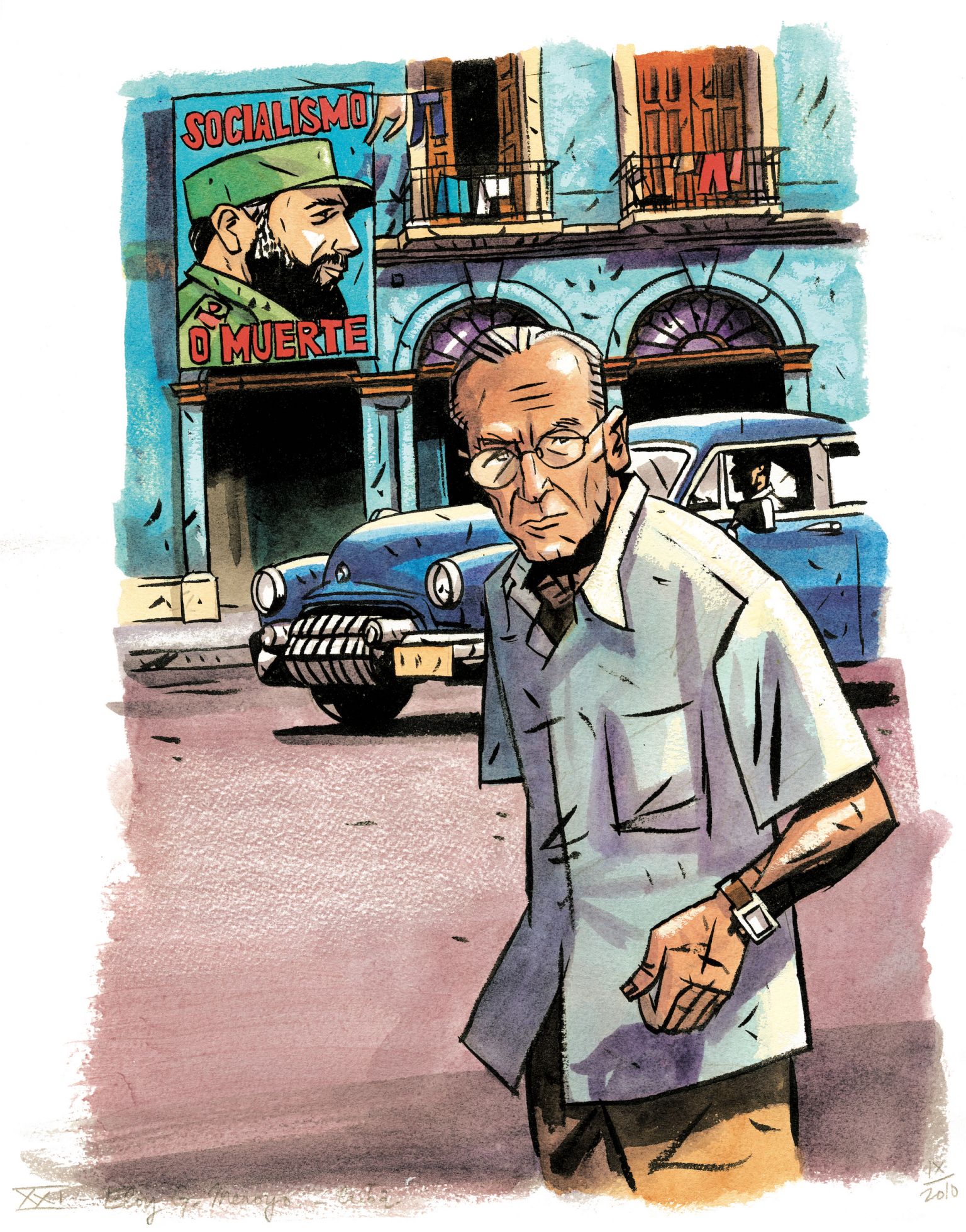

Il y a cinquante ans, à Cuba, tout le monde connaissait Eloy Gutiérrez Menoyo. Son nom était gravé au panthéon de la révolution aux côtés des frères Castro. Dans la région où il s’est battu, les paysans composaient des chansons en son honneur. Il était un héros, le plus jeune de ces comandantes de la lutte armée contre le dictateur Batista.

Mais Menoyo a été gommé de l’histoire officielle. Au musée de la Révolution de La Havane, son nom n’apparaît pas et les clichés ont été recadrés pour le faire disparaître. C’est pourtant bien lui qui, le premier, est entré dans la capitale cubaine le 1er janvier 1959, deux jours avant Che Guevara, une semaine avant Fidel Castro. Depuis, « le Galicien » a payé le prix de son indépendance : vingt ans de prison, autant d’exil. Il n’a pu revenir au pays que voici sept ans.

Comme je l’ai dit à Fidel : “Le dissident, c’est toi”. Moi, je n’ai jamais changé de ligne.

Eloy Gutiérrez Menoyo

« Ils continuent de parler de socialisme,mais je te le répète : ici, il n’y a pas de socialisme ! » Dans son salon simple et propret, Menoyo décrit les privations des Cubains pendant « cinquante ans de dictature ». Il n’a pas peur de parler à voix haute, pas peur de la porte ouverte, de la milicia sur le palier, du plombier en train de travailler. « Ils ne vont pas s’attaquer à moi. La dernière chose qu’ils veulent, c’est me donner une occasion de faire du bruit. »

Il vit à trois quarts d’heure du centre de La Havane si le taxi est une voiture américaine des années 1950 ; si la voiture est neuve, à trente minutes. Il est de ceux qui, depuis cinquante ans à Cuba, n’ont jamais cessé de se battre pour la démocratie. Il réclame pour son mouvement un statut légal.

Dans un pays où seuls les murs ont des oreilles, sa voix porte mal. Même s’il dispose, dit-il en souriant, d’une « secrétaire multilingue » : un jour, l’agent qui écoute sa ligne de téléphone s’est fait passer pour lui et a pris rendez-vous avec une équipe de télévision américaine sans même l’aviser.

Pour l’isoler encore plus, le gouvernement refuse de lui délivrer un carnet d’identité, indispensable pour obtenir un appartement, se présenter à l’hôpital, recevoir sa ration alimentaire, se déplacer à l’intérieur du pays et quitter le territoire. Malgré son passeport, il doit demander un visa de touriste quand il rentre de l’étranger. Il ne peut séjourner que vingt et un jours d’affilée à Cuba ; au-delà, il est « illégal ».

« S’ils ne me laissent pas revenir, je serai le premier balsero à accoster dans ce pays », dit-il sans plaisanter en évoquant les Cubains qui quittent l’île sur des radeaux de fortune. Dissident sans papiers dans son pays ? « Opposant », corrige-t-il : « Comme je l’ai dit à Fidel : “Le dissident, c’est toi”. Moi, je n’ai jamais changé de ligne. »

La mort de Batista, annoncée trop vite

Son engagement, Menoyo l’a hérité de sa famille. Né à Madrid en 1934, en pleine guerre civile, « le Galicien » n’a jamais oublié la faim, le hurlement des sirènes et les bombardements. Son père s’était engagé comme médecin aux côtés des républicains, tandis que l’un de ses frères mentait sur son âge pour rejoindre le front et que l’autre traversait les Pyrénées pour rejoindre la résistance française et servir sous les ordres des généraux Leclerc et Patton.

En 1948, alors que l’Espagne s’enfonce dans la dictature franquiste, la famille embarque pour Cuba. À La Havane, le jeune Eloy est saisi par la chaleur humide du climat tropical, le libertinage ambiant, la liberté. Pour la première fois de sa vie, ses parents ne lui demandent pas de faire attention à ce qu’il dit à l’extérieur. Il trouve facilement des petits boulots : ouvrier, pompiste, barman… Le soir, il prend des cours d’électromécanique. L’adolescent gratte sa guitare et rêve de se hisser jusqu’à la classe moyenne.

La parenthèse se ferme sur un coup d’État. Le général Batista prend le pouvoir le 10 mars 1952. La dictature, la famille Menoyo connaît. Son frère aîné, Carlos, reprend les armes et tente plusieurs fois, en vain, d’assassiner le général. Il finit par monter une opération à l’intérieur du palais présidentiel et en confie la coordination à Eloy.

À l’époque, le jeune homme tient un petit bar, le Eloy’s Club, à quelques rues du Malecón, le célèbre bord de mer de La Havane. La couverture est parfaite. Le 13 mars 1957, son frère s’engouffre avec une quarantaine d’hommes à l’intérieur du palais tandis que le chef d’un mouvement estudiantin prend d’assaut les locaux de la radio. La mort de Batista est annoncée sur les ondes, trop tôt, trop vite ! L’escouade menée par son frère n’a pas le temps d’atteindre le troisième étage où le général s’est retranché. L’opération échoue, les deux meneurs sont abattus. Fidel Castro, qui a débarqué trois mois plus tôt à l’autre bout du pays avec une poignée d’hommes, prend la tête de l’opposition.

Le destin d’Eloy bifurque. « Je n’avais pas le choix. Il fallait que je poursuive le combat. » Soutenu par quelques rescapés du raid, il ouvre quelques mois plus tard un second front dans les montagnes, au centre de Cuba, la Sierra del Escambray. Il espère pouvoir affaiblir l’armée et aider Castro qui se bat au sud, dans la Sierra Maestra.

« Le temps s’est arrêté il y a cent ans »

« Menoyo ! Écarte-toi ! » Flor, la compagne d’Eloy, tire sur les portes du garage. Des quatre murs en tôle rouillée plantés au pied de l’immeuble, elle extrait une Skoda : carrosserie tchèque de 1962, moteur russe de Lada, petites roues indéterminées. Flor a les cheveux courts, elle a suivi une chimiothérapie. Née en pleine crise des missiles avec les États-Unis, elle a toujours été trop occupée à joindre les deux bouts pour se soucier de la révolution. Elle a rencontré Eloy en 2003. De retour à Cuba, il cherchait quelqu’un pour l’aider ; elle venait d’apprendre la mort de sa mère et avait désespérément besoin d’argent. De leur dépendance mutuelle est née une profonde tendresse.

Fidèle et bougonne, Flor l’accompagne partout, lui sert de chauffeur, prépare des verres de lait chaud pour son ulcère, lit le courrier, répète rudement ce qu’il n’entend pas… À son contact, elle s’est mise à observer le pays. Les écarts socialistes de Cuba la révoltent : ses voisins ont faim alors qu’au centre de la capitale, des restaurants servent de l’eau minérale importée de Toscane.

C’est difficile de voir un étage entier de sous-vêtements, un de chaussures, un de rideaux… Moi, je n’avais qu’une table de cuisine et de vieilles chaises.

Flor

Flor est souvent gagnée par cette logorrhée cubaine énergique et imagée, ponctuée de déception et de prix – ceux du pain, du riz, du ciment, de l’essence, des téléphones portables… « No es fácil… », souffle-t-elle. Elle voudrait se plaindre à voix haute, a honte de ne pas oser.

En 2006, elle a suivi Eloy, invité en Espagne. « Je n’étais jamais entrée dans un hôtel, le choc a été violent. Je suis allée au Corte Inglés [l’équivalent espagnol des Galeries Lafayette], j’en suis ressortie en larmes. C’est difficile de voir un étage entier de sous-vêtements, un de chaussures, un de rideaux… Moi, je n’avais qu’une table de cuisine et de vieilles chaises. C’est parce qu’on n’a rien qu’il est interdit d’avoir des antennes paraboliques : ils ont peur qu’on se rende compte que, chez nous, le temps s’est arrêté il y a cent ans… »

Le retour à Cuba fut difficile : « Quand je suis montée dans l’avion, j’ai pleuré. J’avais l’impression d’être une prisonnière à peine libérée, et il fallait que je retourne en prison. » Rester en Espagne ? Elle n’a pas voulu trahir Eloy : « Pour être à Cuba, il a renoncé à ses enfants, la chose la plus sacrée au monde. Je ne pourrais pas lui demander de renoncer à son rêve pour le mien. »

Traqué jour et nuit par l’armée

Avant de grimper dans la Skoda, Menoyo pulvérise une bonne dose d’antimoustique dans l’habitacle. « J’ai la peau très sensible, les insectes me piquent tout le temps », explique-t-il en frottant son avant-bras, blanc et fluet. Difficile de l’imaginer en chef de guerre avec sa frêle carrure, son sourire bienveillant, presque timide, et ses longs doigts fins. D’autant que, sur les photographies de l’époque, ses longs cils, sa barbe et ses cheveux ondulés le font paraître plus jeune qu’il n’était.

Il avait 23 ans et, avec ses hommes, il s’est battu pendant plus d’un an, traqué nuit et jour par l’armée. Un journaliste américain, Aran Shetterly, est parvenu à reconstituer les exploits du second front ouvert par Menoyo. La contribution de son groupe, a-t-il établi, a été décisive dans la victoire contre Batista.

Menoyo n’a pas confiance en Guevara, cet Argentin qu’il trouve arrogant et désinvolte, et qu’il soupçonne d’être marxiste.

Fort de trois mille guérilleros à la fin 1958, Menoyo contrôle la riche région de Las Villas, la plus grande du pays, et Cienfuegos, la troisième ville de Cuba. Il rencontre dans les montagnes Ernesto Guevara, qui tente de fédérer les rebelles sous le commandement de Castro. Les deux hommes parviennent à un accord, mais la discussion ponctuée de malentendus se passe mal.

Menoyo n’a pas confiance en cet Argentin qu’il trouve arrogant et désinvolte, et qu’il soupçonne d’être marxiste. Son père lui a transmis sa méfiance à l’égard des idéologues, notamment communistes. L’ambition politique ? Il la laisse à Fidel qu’il considère comme le chef incontesté de l’insurrection.

Deux jours avant Ernesto Guevara, au moment même où le général Batista quitte le pays, Menoyo est le premier à entrer à La Havane. « J’avais quarante-huit heures pour prendre le contrôle de l’armée de terre, de l’armée de l’air, de la marine. J’avais les tanks, les armes abandonnés par l’armée et les hommes pour le faire. Si j’avais su ce qui allait se passer, j’aurais pris le contrôle, préparé la suite… »

Quand Fidel Castro rejoint la capitale après son triomphe à travers le pays, il s’en va immédiatement trouver Menoyo. « Il m’a demandé ce que je voulais. J’ai dit : “Moi ? Rien.” Je voulais seulement que ceux de mes hommes qui le souhaitaient puissent rejoindre l’armée. Il m’a répondu : “Pas de problème.” Imagine : il était en train de parler à quelqu’un qui aurait pu lui dire : “Je veux ce ministère, je veux ça et ça…” et moi je lui disais que je ne voulais rien ! J’ai vraiment dit “rien” ! Je lui faisais confiance. »

Depuis quelques jours, la télévision vante la discipline et la solidarité du peuple cubain. L’ouragan Gustav vient de détruire des milliers de maisons et de ravager les cultures, et une tornade s’annonce, aussi dévastatrice pour l’économie cubaine, exsangue. Un reportage montre un vieux monsieur qui a « tout perdu, sauf l’espoir ». Musique guillerette. Une voix off enthousiaste parle de « reconstruire le pays ».

Le voisin aux abois

Menoyo est consterné : « C’est parti pour une nouvelle saison de mensonges. Ces gens ont tout perdu et l’État va leur donner quelques parpaings, c’est tout. Même si on trouvait du matériel de construction, personne n’a les moyens d’en acheter. »

Sur les conseils d’Eloy, je passe chez un voisin. Sa maison a été détruite lors d’un ouragan précédent et l’État lui a donné à peine de quoi construire un petit muret. « Je me suis marré quand je l’ai entendu dire qu’il nous restait l’espoir ! J’ai pensé : “Tiens, pour une fois, il dit la vérité !” »

Malgré son travail et les cartes de rationnement, le voisin ne parvient pas à nourrir ses deux enfants. Par principe, il refuse de « négocier » des objets ou de la nourriture parfois dérobés au travail – le mot negocio s’utilise à Cuba pour dire « commerce » ou « vol ». Quand la fin du mois approche, Flor lui apporte une assiette de haricots noirs.

Le voisin ne connaît pas le mouvement d’Eloy, mais il sait qui il est et respecte l’ancien révolutionnaire revenu vivre sur l’île, loin du confort. Gauchiste convaincu, ce père de famille rêve d’un système politique socialiste, égalitaire, sans classe sociale : « Ici, le système ce n’est pas le socialisme, c’est de la folie. » Sur l’épaule, il s’est fait tatouer un portrait du « Che ».

Les gens se plaignent qu’ils n’ont pas à manger, que les salaires sont trop bas… Mais, dès qu’ils sont en groupe, ils se taisent.

Un voisin d'Eloy

Dans un coin du salon triste et sombre où nous bavardons, un vieux poste diffuse une série de science-fiction chinoise, doublée en anglais et sous-titrée en espagnol. Il y a peu, raconte le voisin, le journal télévisé montrait des manifestations en France : « Ils voulaient qu’on voie que les choses allaient mal ailleurs mais, nous, on a surtout vu que les gens avaient le droit de manifester ! » Il demande que son nom ne soit pas cité, il n’a pas « peur », il doit juste « faire attention ». Ceux qui font des vagues, insiste-t-il, sont toujours harcelés par la police et se retrouvent isolés : « Les gens se plaignent à longueur de journée qu’ils n’ont pas à manger, que les salaires sont trop bas, qu’il n’y a pas de lait, pas de chaussures… Mais, dès qu’ils sont en groupe, ils se taisent. Moi-même, je dis à mes enfants de se taire quand ils sortent d’ici. »

Le voisin est aux premières loges du jeu de dupes : en l’absence de volontaires, un représentant du Parti communiste l’a nommé président du Comité de défense de la révolution de son immeuble. Il doit s’assurer que ses propres voisins prennent soin des parties communes, ne manquent de rien, se rendent aux manifestations… Il doit aussi renseigner la milicia, laquelle fait remonter les informations au responsable des cinq pâtés de maisons, et ainsi de suite jusqu’au sommet du ministère de l’Intérieur.

Une fois par mois, le voisin réunit tout le monde en bas de l’immeuble : « Dans les années 1980, les réunions duraient une heure. Maintenant, on se retrouve et je demande : “Quelqu’un a quelque chose à dire ? Personne ?” et tout le monde se barre. » Aux réunions du quartier, même hypocrisie : « On parle de bêtises, d’un trou dans la route… Tu crois que les gens se soucient vraiment de ça ? Ils se soucient des prix qui augmentent mais, si tu parles de ça, il y a toujours un communiste qui va dire : “Tu ne paies pas l’éducation et la santé !”, ce qui est vrai. C’est aussi avec ça qu’ils nous enferment. »

La trahison de Fidel

Quand Fidel Castro prend le pouvoir, début 1959, il distribue quelques fonctions honorifiques aux différents groupes rebelles, mais aucun poste clé. « Nous ne nous sommes pas rendu compte de ce qui se passait, se souvient Menoyo. Nous étions persuadés que Fidel allait rétablir la démocratie et nous n’avons pas imaginé une seconde que cela aboutirait à une dictature – encore moins à une dictature communiste. Avec de l’expérience, je n’aurais pas agi de façon si naïve. »

Le ton est posé, factuel. La page semble tournée. Mais, à la question qui divise les historiens aujourd’hui encore – Castro était-il déjà communiste dans la Sierra Maestra ? –, Menoyo répond les yeux brillants de colère : « Rien n’a été improvisé. Depuis le début, Fidel savait ce qu’il voulait et a su berner tout le monde. En réalité, il n’est pas communiste : il est fideliste ! »

Un an plus tard, Castro abolit la liberté de la presse, muselle les critiques et se rapproche de l’Union soviétique. Inquiet, Menoyo décide de lui parler. Castro le tranquillise : les Soviétiques « sont aussi impérialistes que les autres », lui dit-il, Cuba n’a rien à faire avec l’URSS.

L’évidence, pourtant, s’impose : la révolution bascule. Avec ses amis, Menoyo réfléchit. Il y a déjà suffisamment d’hommes dans les montagnes – souvent d’anciens de ses troupes – pour provoquer un soulèvement. Il pense pouvoir rassembler cinq mille combattants, des armes commencent à être acheminées, mais deux de ses lieutenants sont arrêtés. L’étau se resserre.

Eloy renonce et décide de tenter sa chance depuis les États-Unis. Il faudra quitter famille, amis, pays… C’est alors qu’il est convoqué à la présidence et qu’on lui propose un ministère. « Ce n’est ni l’Intérieur ni l’Armée, j’imagine ? » plaisante-t-il. Sans même s’enquérir du poste qu’on lui réserve, il demande soixante-douze heures de réflexion, le temps de prendre le large sur un petit bateau. Au même moment, le 3 janvier 1961, les États-Unis rompent les relations avec Cuba.

Après deux jours de mer, Menoyo et ses compagnons atteignent la Floride. Arrêtés par les gardes-côtes, ils passent six mois dans un centre de détention pour immigrés clandestins. Un officiel américain passe et demande si lui et ses hommes sont prêts à participer à une action militaire contre Castro. Il refuse – pas question de s’allier aux anciens supporters de Batista – et prédit que l’opération échouera. Quelques semaines plus tard, le débarquement dans la baie des Cochons tourne au fiasco.

Pour l’extrême droite en exil et l’extrême gauche à Cuba, je suis toujours le méchant du film.

Eloy Gutiérrez Menoyo

À Miami où il s’installe, Menoyo fonde avec un autre exilé une organisation paramilitaire, Alpha 66, qui s’attaque aux installations et aux navires militaires cubains. De l’autre côté du golfe, Castro et le « Che » s’emploient à discréditer l’« agent de la CIA », le « voleur de vaches » à la tête « d’éléments pseudo-révolutionnaires » qui, disent-ils, a tenté de s’approprier la victoire. Dans un article, « Le Péché de la Révolution », Guevara regrette de n’avoir pas « éliminé » ces « traîtres » dès le départ.

Menoyo soutient que son organisation, Alpha 66, ne recevait pas d’aide des Américains. « Je ne suis l’agent de personne, je suis indépendant, même si c’est la position la plus difficile à tenir. » Le cofondateur du groupe entretient pourtant des liens étroits avec la CIA et, plus tard, Alpha 66 devient le fleuron des anticastristes radicaux qui menacent de mort les exilés modérés – dont Menoyo. Eloy s’amuse : « Pour l’extrême droite en exil et l’extrême gauche à Cuba, je suis toujours le méchant du film. »

Par une nuit de décembre 1964, il débarque avec trois hommes à l’est de Cuba. À son bras, Menoyo porte un brassard. Il doit être rejoint par de petits commandos de quatre hommes. Dans le silence matinal, il entend les camions de l’armée. Il a été dénoncé. « On s’est battu presque tous les jours. C’était épuisant. Ils ont envoyé des milliers d’hommes, la crème de l’armée. » Qui mieux que Castro sait qu’un petit groupe de guérilleros peut faire tomber un régime ?

Menoyo et ses hommes tiennent un mois avant d’être encerclés, puis emprisonnés. Il est sûr qu’il va être fusillé, il est prêt. Le jour où on lui bande les yeux, il croit quitter sa cellule pour le peloton d’exécution. Il se retrouve face à Castro : « Eloy, je savais que tu reviendrais, mais je savais aussi que je t’arrêterais ! »

La révolution est assez solide pour ne plus avoir à exécuter les « traîtres », il est condamné à trente ans de prison. Trente ans, l’âge qu’il vient d’avoir.

Yosvany et la génération Y

Le fils de Flor a 25 ans. Yosvany est de « la generación Y », celle « des jeunes nés dans les années 1970-1980 et marqués par les poupées russes, les stages agricoles obligatoires, les sorties illégales du pays, la frustration ». Il sait qu’Eloy a fait de la prison, mais se fiche de savoir pourquoi. Comme beaucoup de jeunes, il estime que la politique est un mensonge, un discours interminable, un conte inventé par un vieux barbu. Une seule question le préoccupe : comment quitter le pays ?

Yosvany a du temps pour y réfléchir. Diplômé en informatique et employé dans une entreprise gouvernementale, il attend toujours que les ordinateurs soient mis en service. Son « travail » s’arrête à 13 heures, mais une loi lui interdit d’avoir deux emplois (une autre lui interdit de ne pas en avoir du tout). De toute façon, peu de secteurs embauchent et aucun n’assure de salaires viables.

Le soir tombé, le jeune homme rejoint ses copains du quartier. Ils ne peuvent ni se rendre dans le centre, ni se payer une bière, ni voyager, alors ils tiennent le mur en silence. « Eloy me dit qu’on devrait essayer de changer les choses, mais je sais qu’ici personne ne veut changer les choses. Les gens veulent tout simplement quitter ce pays. »

Le meilleur ami de Yosvany a réussi. Revêtu de ses plus beaux habits, il a traîné pendant deux ans aux abords des clubs pour touristes jusqu’à ce qu’une Espagnole l’épouse et le fasse sortir de Cuba. Mais Yosvany est trop timide pour aller draguer les touristes, il est trop blanc aussi : « Les étrangères veulent sortir avec des Noirs. »

Dans la salle d’attente bondée de l’hôpital où elle fait suivre son cancer, Flor murmure : « Je veux qu’il parte maintenant, avant d’avoir une femme et des enfants, sinon il ne pourra plus. Il faudrait qu’il trouve une étrangère, tu n’aurais pas une sœur, toi ? » Elle plaisante à moitié. Dans un sac en plastique, elle a apporté pour le médecin une bouteille de rhum et trois savons. « Je veux, par-dessus tout, que Yosvany parte. Mais s’il part, plus rien ne me rattachera à la vie. »

Ils m’ont changé de prison tous les deux ans parce que je devenais ami avec tout le monde.

Eloy Gutiérrez Menoyo

Menoyo aimerait ne plus avoir à la mentionner, la prison, mais il faut bien témoigner, rappeler que la révolution a dévoré ses propres enfants. Assis au bord du lit dans la pénombre de la chambre à coucher, un paquet de cigarettes à ses côtés, il évoque les vingt-deux années passées derrière les barreaux. L’obstination, voilà sans doute ce qui l’a sauvé. D’abord, il refuse de porter l’uniforme des prisonniers de droit commun et exige d’être traité en prisonnier de guerre. Vingt-deux années en caleçon et chemise ! « Ils m’ont changé de prison tous les deux ans parce que je devenais ami avec tout le monde », sourit-il.

Il refuse aussi le travail forcé, ce qui lui vaut un passage à tabac. Dans un documentaire, Nobody Listened, un codétenu raconte : « Le jour où ils l’ont frappé dans la carrière de pierres de la prison d’Isla de Pinos, ils l’ont ramené dans un camion comme un sac de pommes de terre, couvert de sang, de poussière, de sable et de graviers… Lorsque les gardes ont voulu l’aider à descendre du camion, Eloy a refusé qu’ils le touchent. » Menoyo perd l’usage de son œil et de son oreille gauche, mais ne cède pas, jamais.

Il passe huit mois d’affilée à l’isolement. Pour ne pas devenir fou, il s’oblige à « ne plus penser à ce qui fait mal », invente des parties d’échec, compose des poèmes… Sur des bouts de papier, il rédige de son écriture fine et régulière un conte qu’il adresse à sa fille, Patricia, 2 ans au moment de sa condamnation.

« Dis à Fidel que c’est lui qui doit être rééduqué »

En tout, il ne reçoit qu’une douzaine de visites. Au début, Fidel Castro vient le voir. Puis, il lui envoie un émissaire qui, inlassablement, propose de le libérer contre un mea-culpa public et un stage de rééducation. À chaque fois, Menoyo le congédie de la même phrase : « Dis à Fidel que celui qui doit être rééduqué, c’est lui ! Moi, je ne suis pas en train de me tromper. »

Fin 1986, les gardes lui proposent un téléviseur. Il ne saisit pas qu’on veut qu’il commence à s’accoutumer au monde extérieur. Lorsqu’il allume le poste, il tombe sur une discussion entre un homme et une femme : « Je n’arrivais pas à comprendre la femme et j’ai demandé au type qui était avec moi dans quelle langue elle parlait. Il m’a dit : “J’en sais rien.” C’était en espagnol et nous ne comprenions pas parce que cela faisait trop longtemps que nous n’avions pas entendu une voix de femme. »

Menoyo est libéré le 21 décembre 1986. Expulsé à Madrid – le Premier ministre espagnol, Felipe González, a pesé dans le dossier –, il est accueilli par une centaine d’exilés. Sur les images d’archives, il serre contre lui sa fille de 24 ans qui, aujourd’hui, dirige une maison d’édition depuis Porto Rico.

Il repart à Miami, où une partie de la communauté cubaine l’accueille en héros. Il se marie, n’oublie rien, ne renonce à rien. Mais tire la leçon : plutôt que la confrontation avec Fidel Castro, il décide de prôner le dialogue avec son ancien geôlier et milite contre l’embargo américain. C’est dans cet esprit qu’il fonde en 1993 un mouvement, Cambio Cubano, s’attirant les foudres du lobby anticastriste.

Deux ans plus tard, Fidel Castro accepte de le rencontrer à La Havane. Pendant trois heures, les deux anciens guérilleros évoquent le temps passé, les temps nouveaux : la fin de la guerre froide, l’isolement de Cuba… Castro parle beaucoup. Menoyo l’interrompt : « S’il te plaît, laisse-moi parler », lui rappelle ses propres mots : « Une révolution de liberté et de pain, sans terreur », « ni impérialiste ni communiste ». Il l’accuse : « Tu as pris le chemin du communisme, le premier dissident de la révolution cubaine, c’est toi » et plaide pour l’ouverture.

Castro le fixe, réfléchit, ne répond rien. Menoyo est persuadé que la démocratie est à portée de main. « Castro est prêt à chercher une solution pacifique aux problèmes de Cuba parce qu’il ne veut pas être tenu pour responsable devant l’Histoire de la banqueroute de son pays », dit-il à la presse. Aujourd’hui encore, alors que l’espoir né de la rencontre est un lointain souvenir, l’opposant veut toujours y croire.

A l’approche de ses 70 ans, il force à nouveau le destin. Il vient de passer dix jours à Cuba et décide brutalement, sans prévenir personne, de rester : « Je me suis dit que je ne pouvais faire avancer les choses que sur place. »

Si tu demandes à un Cubain quel goût a le bœuf, il va te répondre : “Le bœuf ? J’ai oublié ce mot…”

Feliú

Feliú est le plus proche compagnon de Menoyo à Cuba. Il n’a pas le téléphone – il n’a jamais eu l’autorisation. Accusé d’avoir aidé des balseros, et libéré après six mois de détention, il n’a plus le droit de travailler dans le centre culturel qu’il animait. Il vivote donc et gagne quelques pesos sur des chantiers. Grand, costaud et souriant, Feliú prend un plaisir manifeste à exposer ses idées. C’est que les occasions sont rares : professeur d’histoire, il fut exclu de l’université parce qu’il apprenait à ses élèves « à penser par eux-mêmes ». Il aime plaisanter : « Si tu demandes à un Cubain quel goût a le bœuf, il va te répondre : “Le bœuf ? J’ai oublié ce mot…” Ici, même les poulets ont disparu, ils se sont envolés ! » Pour le cinquantenaire de la révolution célébré au début de l’année, deux cent cinquante grammes de viande hachée ont été exceptionnellement ajoutés sur les cartes de rationnement.

Feliú a l’âge de la révolution. Son père s’est battu avec Fidel et il a côtoyé les mouvements de jeunesse avant de se révolter. En 1995, apprenant que Menoyo était à Cuba pour rencontrer Fidel, il est allé le trouver à son hôtel. Les deux hommes s’entendent, Feliú devient responsable du mouvement pour Cuba. Il fait du « recrutement occasionnel ». Les sympathisants seraient environ quatre cents sur l’île.

Les deux hommes reconnaissent à demi-mot leur isolement. Ils envoient des lettres, Menoyo active ses réseaux, sollicite un nouvel entretien avec Fidel. Pour toute réponse, le silence. « On ne peut pas demander plus pour l’instant que l’obtention d’un statut légal, assure Feliú. Alors, nous continuons d’exiger, de façon pacifique mais avec énergie ! » À chaque contrôle d’identité, Feliú sort sa carte d’adhérent et explique fièrement au policier embarrassé qu’il croit en la démocratie. « Si j’ai peur ? Bien sûr que j’ai peur, tout le monde a peur. Celui qui prétend le contraire est un menteur. »

Un jour, de retour d’un bref séjour à l’étranger, Menoyo eut une inspiration soudaine. Attendant de récupérer sa valise sur le tapis roulant de l’aéroport de La Havane, il repéra un équipage se dirigeant vers la sortie et décida, par jeu, de se joindre à eux. Pour une fois, il franchit les portes hermétiques de la douane sans répondre à la moindre question.

Quelques jours plus tard, il recevait un coup de fil des services de l’immigration. Comment était-il entré ? Combien de temps resterait-il ? Quelle importance… A Cuba, l’horloge s’est arrêtée. Depuis cinquante ans, l’œil de Menoyo fixe Fidel Castro.

À lire aussi dans « L’Été de XXI »