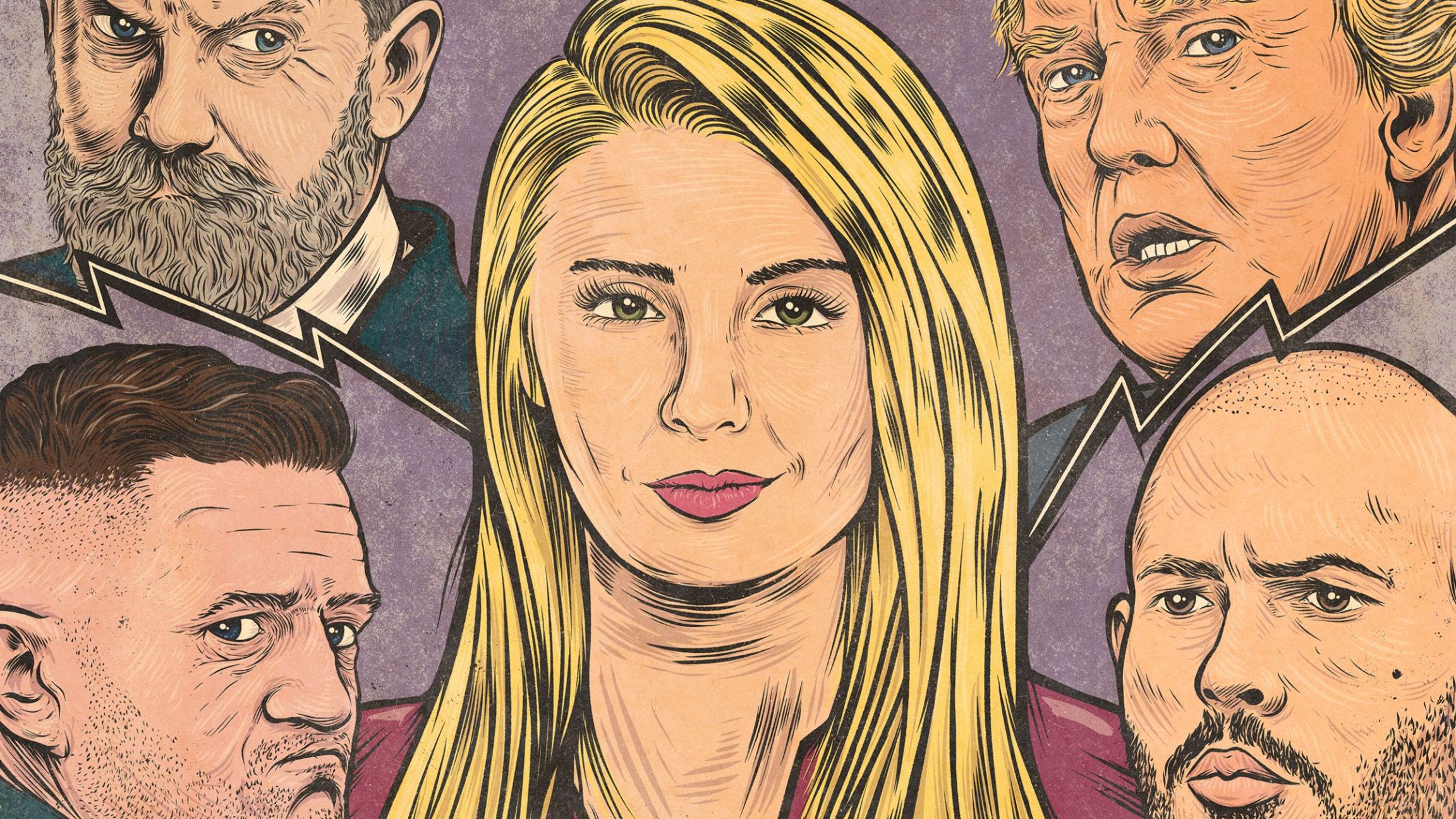

Cet été, entre la première bataille parlementaire sur l’adoption de la fameuse taxe à son nom et le marathon médiatique qui l’attendait à la rentrée, Gabriel Zucman s’est éloigné quelque temps des affrontements. Comme l’année passée et celle d’avant encore, vers la fin du mois de juin, l’ange vengeur de la justice fiscale est retourné d’où il venait. Soit l’Université de Californie, à Berkeley, où l’économiste au visage de chérubin a été professeur pendant cinq ans. La base arrière, depuis laquelle il a porté, avec son aîné Emmanuel Saez, ses plus vigoureux coups d’épée contre les insatiables gourmands au sommet de la pyramide des richesses.

La raison de ce pèlerinage annuel s’appelle le Stone Center Summer Institute. Une université d’été que Zucman codirige avec Saez, et où les deux Français invitent – tous frais payés – une vingtaine de jeunes doctorants du monde entier à venir bûcher sur les écarts de richesse. L’occasion idéale pour mettre en piste la prochaine génération de bébés Zucman et petits Saez.

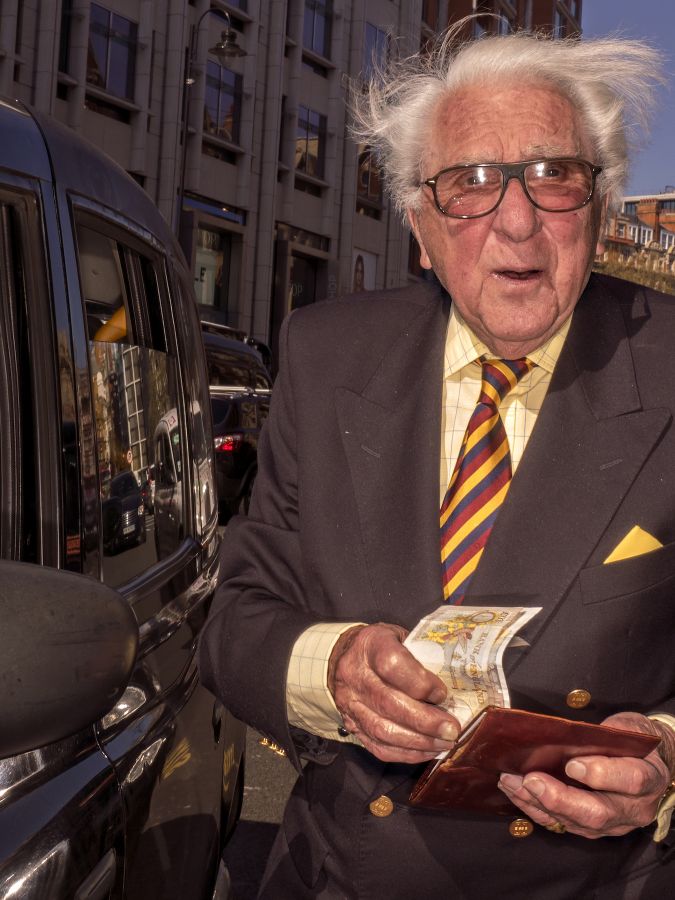

La tenue de cette académie sous le soleil californien doit tout à la générosité d’un philanthrope aussi discret que singulier : James Stone. Un chef d’entreprise de 77 ans établi à Boston, qui a fait fortune dans les assurances et a acquis la conviction que l’accroissement des inégalités est une menace existentielle pour la démocratie. Au point de décider, il y a une décennie, de financer de sa poche des recherches économiques visant à les mesurer pour mieux les résorber. Avec l’intention, ayant mis ses deux enfants à l’abri du besoin, écrit-il dans un manifeste publié par sa fondation en 2021, de transférer, à sa mort, tout son patrimoine à cette cause.

Le fragment le plus riche

Joli paradoxe : un individu appartenant au segment le plus riche de la population mondiale, dont la firme Plymouth Rock Company gère 2,5 milliards de dollars d’actifs (2,1 milliards d’euros), jure que les inégalités sont un fléau et décide d’arroser les économistes qui travaillent sur le sujet.

« L’impact des financements de James Stone sur le développement des recherches sur les inégalités est énorme », assure à Revue21 Emmanuel Saez, actuel directeur du Stone Center de Berkeley, université où il enseigne depuis vingt ans. Ce vieux camarade de Thomas Piketty, auteur du best-seller mondial Le Capital au XXIe siècle, souligne aussi l’intérêt appuyé de son bienfaiteur pour les recherches sur le « top de la distribution des richesses ». Comprendre : le fragment le plus riche de la population, celui-là même qui est dans le viseur de la taxe Zucman. « Jamais personne n’a financé ce type de recherche à cette échelle », poursuit avec enthousiasme l’économiste naturalisé américain, dont les travaux sur l’explosion des inégalités aux États-Unis depuis les années 1980 lui ont valu en 2009 la médaille John Bates Clark, la plus prestigieuse après le Nobel. La même qu’a reçue Gabriel Zucman en 2023.

Susurrer des idées de taxes

En dix ans à peine, la fondation de James Stone et de sa femme Cathleen a permis la création de treize Stone Centers consacrées à l’étude des inégalités et de la richesse. Les dotations initiales avoisinent le plus souvent les 5 millions de dollars, renouvelables au bout de cinq ans. Ils sont enchâssés au sein des départements d’économie des universités les plus prestigieuses au monde. Le premier est apparu le 1er septembre 2016 à l’Université de la ville de New York (CUNY) et a reçu depuis cette date près de 14 millions de dollars de la James M. and Cathleen D. Stone Foundation. A suivi le centre d’Harvard, l’alma mater du philanthrope, qui y a jadis soutenu sa propre thèse en économie. Et, à partir de 2019, un autre à l’Université de Berkeley, sous la direction de Gabriel Zucman jusqu’à son départ de Californie quatre ans plus tard.

C’est à cette époque, celle de la présidentielle américaine de 2020, que les deux Frenchies de Californie entreprennent de susurrer des idées de taxes à l’oreille de deux candidats les plus à gauche de la primaire démocrate, Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Selon Janet Gornick, la sociologue directrice de l’antenne new-yorkaise, « la croissance de la communauté des Stone Centers a été remarquable au cours de la décennie », à tel point que « l’immense majorité des chercheurs qui travaillent sur les inégalités aux États-Unis, et de plus en plus en Europe et en Asie, s’inscrivent dans le sillon d’une ou plusieurs initiatives financées par James Stone ». Et leurs résultats, se réjouit la chercheuse, prennent de plus en plus de place dans le débat public, comme en atteste « l’exemple enthousiasmant » de la taxe Zucman.

Après le retour en France de Gabriel Zucman en 2023, les dollars de cet oncle d’Amérique n’ont pas tardé à suivre. En 2024 s’est ouvert dans les murs de l’École d’économie de Paris un nouveau centre James Stone, dont Zucman a pris la direction – avec un budget de 5 millions d’euros. « Le cœur de la donation sert à financer des thèses », explique Léo Tamayo, en charge de la coordination du centre parisien. Cinq contrats doctoraux ont déjà été pourvus. Le budget sert aussi à financer de la « mobilité ». Celle, par exemple, des jeunes doctorants sous l’aile de Gabriel Zucman, qui partent sur ses traces à l’occasion d’une année de recherche à l’Université de Berkeley. Autant de possibilités qui ont « une influence indirecte, mais forte, sur la prochaine génération de chercheurs sur les inégalités », se réjouit Emmanuel Saez depuis la Californie. « Je suis très heureux du nombre de jeunes talents qui montrent aujourd’hui de l’intérêt pour ce sujet », confirme James Stone à Revue21.

Discuter avec ses protégés

Une fois l’argent envoyé, celui que ses proches appellent « Jim » n’est pas du genre à imposer des conditions. « Le monitoring de la fondation est vraiment minimal, explique Léo Tamayo. Nous sommes très libres de l’utilisation des fonds. » Rien à voir, ajoute-t-il, avec le dirigisme de fondations comme celle de Bill et Melinda Gates. En revanche, le chef d’entreprise américain aime discuter avec ses protégés des articles publiés ou de la marche du monde. « Une fois par an, lorsqu’ils font la tournée de leurs centres, James et Cathleen Stone font une visite à Paris et vont déjeuner avec Gabriel [Zucman] et Thomas [Piketty]. » Interrogé à ce sujet, Piketty se borne à préciser que Stone n’a jamais financé son propre labo, le World Inequality Lab.

« Je fuis la personnalisation », avertit James Stone par mail à Revue21. « J’aurais souhaité que vous n’écriviez pas cet article, répond-il plus tard à une nouvelle série de questions. Mais j’admire votre persévérance. » Il ne faut pas y voir une aversion pour le journalisme, car le philanthrope, qui siège par ailleurs au conseil de direction du média d’investigation américain ProPublica, répond aux sollicitations et fait parvenir de la documentation. Mais toutes les questions personnelles seront poliment évacuées.

Les idées, pas les personnes, s’entête cet homme à l’allure de bon père de famille d’une série télé de l’Amérique pavillonnaire. Ou de haut fonctionnaire fédéral avec un supplément fun – sur la cravate de sa photographie officielle de PDG s’égaillent de mignons pandas. Sur son compte X-Twitter, un cliché de lui un peu flou le montre en position photobomb vêtu d’un chapeau haut de forme, dans un gradin lors d’un discours d’Angela Merkel. « La dirigeante du monde libre », tweete-t-il. Nous sommes en 2019, en pleine première présidence Trump. Sur ce qu’il se passe aujourd’hui dans son pays, il refuse de commenter. Avec d’infinies précautions, Janet Gornick se fait interprète : « Je pense qu’il est raisonnable de dire qu’il regarde avec préoccupation la situation actuelle. » Tout juste concédera-t-il par mail que, s’il vivait en France, il soutiendrait la taxe Zucman. « Il est évidemment de gauche, mais modéré, pragmatique et ouvert aux idées nouvelles », circonscrit Saez.

L’idéaliste quitte le monde universitaire

James Stone naît en 1947 à New York dans une famille de la bourgeoisie intellectuelle. Sa mère est éditrice et a publié des histoires dans le New Yorker, son père avocat d’origine juive ashkénaze écrit des poèmes. Son cousin, Oliver Stone, deviendra le célèbre cinéaste trois fois oscarisé meilleur réalisateur, auteur de Platoon ou JFK. « Jim », quant à lui, rejoint l’université d’Harvard et y soutient une thèse en économie avant d’y devenir quelque temps lecturer, chargé de cours. Au fond, toute la science économique, cite-t-il d’un de ses professeurs de l’époque, peut se diviser en deux grandes catégories : les travaux qui poursuivent l’objectif d’efficience et ceux qui poursuivent celui d’équité. À l’époque déjà, regrette-t-il, la première attire l’immense majorité des vocations. L’idéaliste quitte le monde universitaire au début des années 1970, puis part travailler au gouvernement local du Massachusetts, en charge de la régulation de l’activité des assurances. Il s’y fait remarquer, relate la presse, par son réformisme énergique et une mise au pas des acteurs économiques locaux.

À seulement 31 ans, James Stone est alors appelé par le nouveau président des États-Unis, le très progressiste démocrate Jimmy Carter, pour diriger la Commodity Futures Trading Commission, une toute jeune agence fédérale chargée de réguler les activités financières. Une coupure du New York Times, en date du 27 mai 1979, se demande en français dans le texte si « l’enfant terrible » des assurances du Massachusetts arrivera, à peine sorti de l’œuf, à mater l’opposition qui l’y attend. « Un trône d’épines », titre le quotidien. À l’époque, Wall Street goûte peu les volontés des gens de Washington de réguler leur cuisine interne et James Stone, réputé l’un des plus à gauche d’entre eux, a tout pour leur déplaire.

Médicis des économistes

Son service durera trois ans et se distinguera là encore par beaucoup de remue-ménage, une proactivité régulatrice et des alertes répétées qui embêtèrent tout le monde sur les risques futurs que posent des pratiques financières dérégulées. Dix ans plus tard, son cousin Oliver Stone signera le film Wall Street, dénonciateur pionnier des dérives de la première place financière mondiale. Au début des années 1990, James Stone quitte la vie publique et rentre à Boston. Il y fonde une compagnie d’assurances, Plymouth Rock Assurance, qui le rendra riche. Il en est encore le dirigeant à ce jour.

Parmi les recherches que finance ce Médicis des économistes, un enjeu le captive. La difficulté à mesurer l’accumulation des richesses tout au sommet de la pyramide, à obtenir de la donnée fiable, à cause de l’opacité des montages, pour raconter le capital dans tous ses secrets. Il n’est donc pas étonnant que le profil du jeune Gabriel Zucman l’ait séduit. Le doctorant de Thomas Piketty avait conquis les États-Unis dès la publication de sa thèse de doctorat en 2013, une étude pionnière sur les paradis fiscaux, titrée La Richesse cachée des nations.

Déjà en 2017, aux balbutiements du premier des Stone Center à New York, Gabriel Zucman avait assuré une leçon inaugurale. Il avait à peu près l’âge de James Stone à son arrivée à Washington, tel l’idéaliste Monsieur Smith de Frank Capra. Quarante-cinq ans séparent le bras de fer entrepris par le jeune patron d’agence fédérale avec les financiers de Wall Street et celui que mène aujourd’hui Gabriel Zucman pour la taxation des 1800 foyers les plus fortunés de France. L’aîné passe à son cadet un bâton de relais par-dessus l’océan Atlantique, sous forme de millions de dollars, pour qu’il poursuive la mission : empêcher les Bernard Arnault de ce monde de dormir.