Planté devant la baie vitrée, Mario Sandoval apprécie la tranquillité de sa résidence, en lisière du bois de Vincennes. Dans le ciel hivernal, des perruches exotiques se jouent du brouillard. Elles se sont échappées d’un avion-cargo il y a longtemps, dit-on, et depuis elles s’adaptent, attaquent même les corbeaux. Lui aussi vient d’un pays lointain, lui aussi a une histoire de fugitif. Et comme tous les fuyards, il n’est jamais tout à fait serein. Mario Sandoval se sent sous surveillance depuis quelques jours. La résidence de Nogent-sur-Marne possède une double entrée. Il pourrait s’enfuir. À 66 ans, silhouette sèche, visage étonnamment jeune, il sait bondir comme un puma. Mais à quoi bon aggraver son cas ? Peut-être que le GIGN tient embusqué dans un coin…

Il regarde par la fenêtre, et maintenant il les entend, dix hommes lâchés dans les escaliers. Ils sont là pour l’arrêter. Mieux vaut ouvrir, on ne sait jamais, s’ils fracturent sa serrure, plient le chambranle. Mario Sandoval a trois minutes pour choisir ses affaires. Les gendarmes de l’Office central français de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre l’embarquent. Drôle de retournement. Autrefois, c’est lui qui passait les menottes.

Mario Sandoval est accusé par la justice argentine de cinq cents faits de meurtre, séquestration et torture sous la dictature militaire, durant laquelle il était membre de la police politique.

Mario Sandoval est accusé par la justice argentine de cinq cents faits de meurtre, séquestration et torture sous la dictature militaire (1976-1983), durant laquelle il était membre de la police politique, chargée de faire parler les suspects. Le décret d’extradition signé par le Premier ministre français est exécutoire. Tous les recours ont été épuisés. Ce 11 décembre 2019, il quitte Nogent-sur-Marne pour la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. Bientôt des policiers argentins d’Interpol viennent le cueillir. Son retour au pays fait le tour du monde. Cameramen et photographes le montrent encadré par des policiers et deux militaires, traversant le duty free de l’aéroport d’Ezeiza, à Buenos Aires. Ce jour-là, ses deux gilets polaires portés l’un sur l’autre jurent avec l’été austral. Sous sa casquette noire, ses yeux vifs semblent dire : « Vivement le procès, je vais tous les déchirer. »

Mario Sandoval a vécu en France, à la lisière de Paris, durant plus de quarante ans. Pour fuir son passé, l’homme a tissé son existence de mensonges. Il s’est inventé une vie. Il s’est fabriqué un métier, une image, une famille. Quand les premières rumeurs sur son compte ont couru dans la presse internationale, il s’est entouré des meilleurs avocats pour clamer son innocence. Remonter sa trace, démêler les fils de sa traque, c’est plonger dans les abysses d’un homme et de l’une des dictatures les plus sanglantes d’Amérique latine.

Des escadrons de la mort

à la « sécurité internationale »

Mario Sandoval naît en périphérie de Buenos Aires en août 1953, dans le quartier populaire et industrieux d’Avellaneda, à l’époque où le général Perón dirige l’Argentine. Les gamins du quartier jouent sur les berges du fleuve jusqu’au stade mythique de football, bleu et jaune, de la Bombonera. Dans les beaux quartiers, on appelle les habitants des faubourgs les bosteros, les bouseux : toute sa vie, Mario Sandoval tâchera de gommer cette étiquette. Tout jeune, il fréquente le commissariat de son père, et rend de menus services, des courses, du courrier, des achats de cigarettes… Lui aussi devient policier. Un sans-faute le conduit à 22 ans aux affaires politiques, au grade de sous-inspecteur. Ses chefs chantent ses louanges : jugé « d’une valeur exceptionnelle », il est noté 10 sur 10 en première année.

Le 24 mars 1976, le général Videla, soutenu par les États-Unis, prend le pouvoir par un coup d’État. En novembre, Mario Sandoval, 23 ans, obtient des « félicitations » pour son action contre les « subversifs », mot fourre-tout de la junte pour désigner tout Argentin susceptible de pencher à gauche : intellectuels, syndicalistes, artistes, étudiants, journalistes, juifs, psys, prêtres « tiers-mondistes »… Sandoval intègre l’un de ces escadrons de la mort appelés grupos de tareas ou patotas, que l’on peut traduire par « bande paramilitaire ». C’est la « sale guerre » de la junte, dont les exactions, arrestations, tortures, resteront longtemps dans l’ombre. Après sept années de dictature, 15 000 fusillés et 30 000 disparus, les militaires détruisent toutes les archives avant de céder le pouvoir au président Raúl Alfonsín démocratiquement élu en 1983.

Quand Mario Sandoval s’installe en France en 1985, à 32 ans, il rejoint un nombre impressionnant de réfugiés politiques sud-américains qui ont fui les dictatures du continent les années précédentes. Il se fond dans la masse, apparemment en solitaire, sans complice. Sa bonne tête, son sérieux lui font décrocher un poste de chargé de mission pour une société de gardiennage et de sécurité, puis un boulot dans une entreprise spécialisée en matériel et équipement de forces armées. Allégé des soucis financiers, contrairement à nombre de ses compatriotes, il s’installe dans un appartement haussmannien des environs de la place Daumesnil, un quartier parisien feutré et aéré. Un cadre bourgeois un peu convenu, idéal pour assurer la suite. Mario Sandoval a un plan en tête : gommer toutes les aspérités, se présenter avec la respectabilité d’un professeur d’université.

Lui qui a enseigné sous la dictature à l’École de police et à l’Académie militaire de Buenos Aires peut rêver à des équivalences pour justifier un futur recrutement. Il étoffe son CV en obtenant, moins de sept ans après son arrivée à Paris, un DEA en science politique à Assas, puis un autre en philosophie politique à Paris-I. Les Argentins ont cette expression macho : « Buenos Aires est l’épouse ; Paris, la maîtresse. » Mario Sandoval, lui, est austère, monacal, ses sentiments n’affleurent jamais. Il aime l’ordre, l’obéissance. Les militaires français l’ont toujours impressionné, comme les savants de la Sorbonne. Il joue de sa rigueur pour enseigner dans une morne école de commerce à Levallois-Perret, déjà bastion des Balkany ; et occupe un poste de chargé de cours en « sécurité internationale, gestion de crises et règlements des conflits » à l’université de Marne-la-Vallée. Sous son vrai nom, la mue s’opère. Inutile de recourir à un pseudonyme : qui se souviendrait de lui, jeune policier sous la dictature ?

En 1999, le directeur de l’IHEAL,

Jean-Michel Blanquer, appose sa signature pour un contrat de vacataire qui sera automatiquement renouvelé jusqu’en 2004.

À 40 ans, il enseigne. En 1997, alors que le gouvernement Juppé ne joue pas les enfants de chœur en matière d’immigration, et que beaucoup de réfugiés latino-américains peinent à obtenir des papiers, Mario Sandoval obtient la nationalité française. Il ne lui manque plus qu’un statut de conférencier à l’Institut international d’administration publique (bientôt absorbé par l’ENA) pour conquérir le graal : l’Institut des hautes études de l’Amérique latine de l’université Paris III-Sorbonne nouvelle (IHEAL), une référence mondiale valorisée par des chercheurs de haut niveau, alors dirigé par Jean-Michel Blanquer, l’actuel ministre de l’Éducation nationale.

C’est l’économiste Carlos Quénan qui le repère. Ancien prisonnier politique argentin, la méfiance l’accompagne depuis qu’il est réfugié en France, et pourtant rien ne l’intrigue dans ce candidat, spécialisé dans les questions de « sécurité internationale ». Dans le CV déposé à Marne-la-Vallée, Mario Sandoval mentionnait ses fonctions d’enseignant à l’École de police et à l’École militaire d’Argentine avant 1985. Cette fois, il a pris soin de retirer les lignes relatives à son pays natal, et mis en avant ses années d’études et d’enseignement en France. Le nouveau CV est validé par la Commission scientifique et le directeur, Jean-Michel Blanquer, appose sa signature en 1999 pour un contrat de vacataire qui sera automatiquement renouvelé jusqu’en 2004.

« Un profil inédit, très, très à droite »

Mario Sandoval se révèle un chargé de cours très assidu, intervenant une soixantaine de fois par an dans les locaux de la rue Saint-Guillaume, avec une obsession pour les souverainetés nationales, les stratégies de guerre économique, le rôle des académies militaires et des officines privées. Certains le trouvent « affabulateur », d’autres carrément suspect. Des étudiants se plaignent même de subir des cours où reviennent sans cesse les questions de sécurité, alors qu’ils sont demandeurs de réflexions sur les problématiques sociales. Un jour, Sandoval se laisse aller à vanter le sanglant plan Condor mis en place par les dictatures latino-américaines et la CIA pour éliminer leurs opposants…

En septembre 2003, Olivier Compagnon, alors jeune professeur en histoire contemporaine de l’Amérique latine, se voit confier un cours sur le Venezuela d’Hugo Chávez. Jean-Michel Blanquer a eu l’idée de scinder l’enseignement en deux, six sessions pour lui, six autres pour… Mario Sandoval. Olivier Compagnon, aujourd’hui directeur du Centre de recherche et de documentation sur les Amériques (Creda), se souvient : « En 2003, nous prenons un pot ensemble pour nous organiser. Je suis surpris de voir en face de moi quelqu’un, certes d’une grande cordialité, mais qui affiche des convictions très, très à droite. Un véritable idéologue, qui ne cache pas son antimarxisme féroce. Un profil inédit pour l’école, qui a toujours accueilli de nombreux exilés de régimes autoritaires latino-américains. Impossible à ce moment-là d’imaginer qu’il avait été un tortionnaire. Je m’inclus dans une erreur de jugement général, on aurait tous dû être plus méfiants. Sandoval, c’est une tache sombre, une honte pour l’IHEAL. »

Il faudra attendre 2004 pour que le masque tombe. Au printemps, Mario Sandoval soumet un colloque à Jean-Michel Blanquer. Il obtient des fonds pour son organisation mais, en septembre, Polymnia Zagefka, qui vient de succéder au futur ministre de l’Éducation à la tête de l’institut, s’étrangle en parcourant la liste des participants : que des militaires ! Polymnia Zagefka a grandi sous la dictature des colonels grecs. Elle coupe aussitôt les subventions et interroge notamment Olivier Compagnon. Non seulement la causerie est annulée, mais le contrat de vacataire de Mario Sandoval n’est pas renouvelé. La sanction n’ira pas plus loin.

Rayé des instances universitaires, Mario Sandoval se reconvertit en 2006. Un ancien chargé de cours, intervenant extérieur, n’est pas un « professeur », mais l’homme n’est pas à un abus près : s’autoproclamant « expert en sécurité » dans le domaine international, il monnaie son titre usurpé sur des terrains plus lucratifs et postule à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (devenue CCI France). Philippe Clerc, directeur de « l’intelligence économique », l’embauche à mi-temps. Rapidement, les deux hommes s’imaginent si complémentaires qu’ils fondent la ronflante Association internationale francophone d’intelligence économique. Mario Sandoval en devient le vice-président. Des colloques voient bientôt le jour du Viêtnam au Maroc en passant par les Seychelles. Les militaires y sont souvent à l’honneur. Signés de Mario Sandoval, les comptes rendus toujours disponibles sur le Net frappent par une langue incertaine, des banalités et une insignifiance intellectuelle.

Brouiller les repères du vrai et du faux est une seconde nature. Alors qu’il enseigne à Paris, Sandoval se lance dans une mission occulte sur un vrai terrain d’aventure : la Colombie.

Divorcé de sa première épouse argentine, Mario Sandoval partage sa vie avec Marie G., fille d’un militaire français, « chargée de mission auprès de l’ambassadeur pour le sport » au sein du ministère des Affaires étrangères. Ses traces numériques la montrent très droite dans un pantalon gris, la cinquantaine fluette, le visage sévère mangé par des lunettes désuètes. Des proches la disent fascinée par son compagnon, qui lui confie l’intendance de l’Association internationale francophone d’intelligence économique. De sources concordantes, elle ignore tout du passé de son mari dans la police à Buenos Aires. Avec elle, Mario Sandoval se construit un cocon familial à Nogent-sur-Marne. Ils vivent dans une résidence de « standing », comme on dit, propre, sécurisée, anonyme, fermée à toute personne étrangère.

L’aînée des trois enfants de Sandoval, Carolina, vit dans une ville voisine, au calme d’un autre appartement plongeant sur un clocher. La petite quarantaine, sans enfants, licenciée en philosophie, elle a longtemps travaillé dans la grande distribution. Ses deux demi-frères se sont eux aussi installés en région parisienne. L’un s’appelle Mario, comme son père. C’est un jeune homme à la fibre commerciale, qui a tenu un magasin de diététique sportive, des petites pilules pour la muscu, avant de choisir une enseigne d’ameublement en cuir. Il aime les salles de sport, le cinéma et la musique. Carolina ne connaît de son père qu’une transgression : son enlèvement lorsqu’elle était petite. Jugeant son installation pérenne en France dès 1985, Mario Sandoval l’avait arrachée à sa mère, et embarquée de Buenos Aires à Paris. Un déplacement illicite, conclu par un accord entre les juridictions françaises et argentines.

Dans la jungle, auprès des paramilitaires

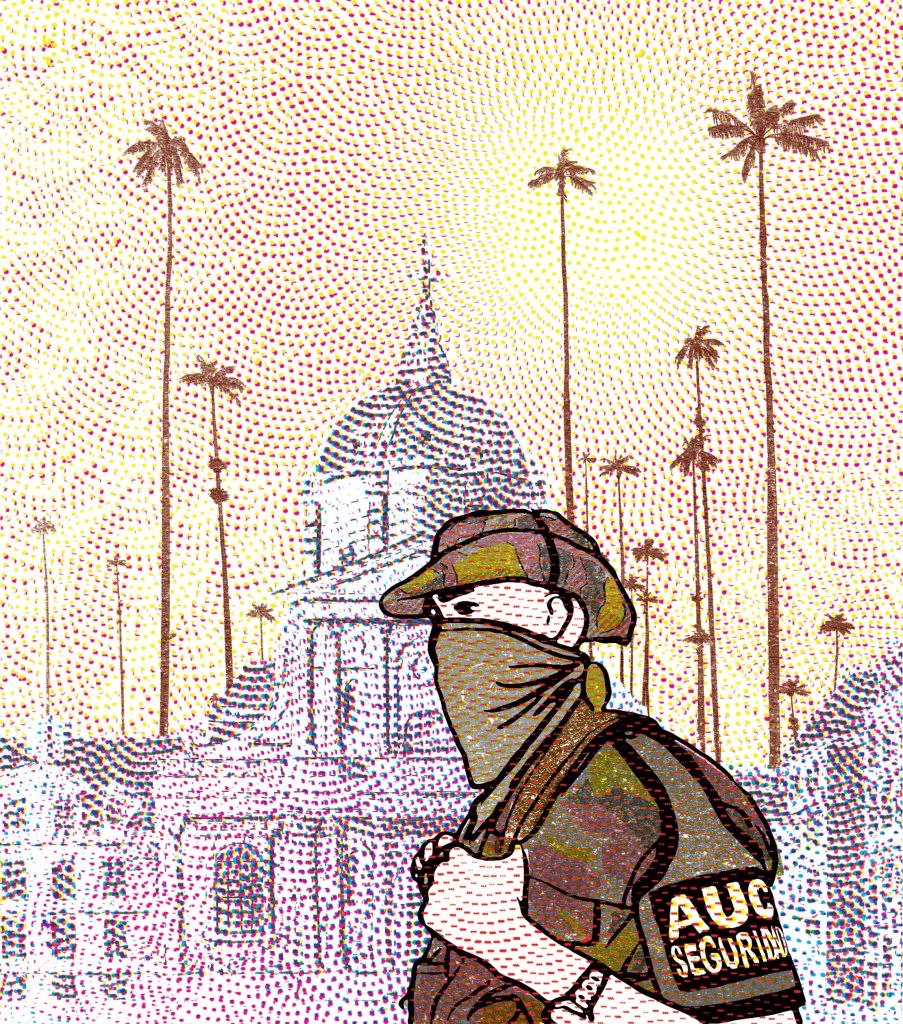

Ses secrets, Mario Sandoval les garde pour lui. Brouiller les repères du vrai et du faux est une seconde nature. À l’orée de la cinquantaine, alors qu’il enseigne toujours à l’Institut des hautes études de l’Amérique latine, il se lance dans une mission occulte, peut-être l’un des plus extraordinaires épisodes de sa vie. Il se considère alors au sommet de sa forme physique et intellectuelle, candidat idéal pour affronter un vrai terrain d’aventure, de quoi rappeler l’adrénaline des arrestations de naguère : la Colombie. Depuis des décennies, la Violencia ensanglante le pays ; la guerre civile laisse derrière elle des milliers de morts et de disparus. Parmi les groupes paramilitaires les plus violents figurent la milice des Autodéfenses unies de Colombie (AUC). Son but : consolider son influence en s’appuyant sur le narcotrafic, et concrétiser, à l’avenir, la prise du pouvoir politique.

Ces miliciens d’extrême droite, qui jouent au foot avec les têtes de leurs victimes, tiennent leur quartier général dans un ranch situé dans la chaleur suffocante des plaines du département de Córdoba, un no man’s land appelé Santa Fe de Ralito. Le 23 juillet 2001, ils y rassemblent sept députés, quatre sénateurs, cinq maires, deux gouverneurs, un journaliste, et des fonctionnaires. Ensemble, ils signent un pacte, totalement illégal, pour « refonder la patrie ». Mario Sandoval est là, aux côtés des paramilitaires. Il a répondu à l’invitation d’un autre profesor d’origine argentine, Juan Antonio Rubbini, de l’université de Medellín, idéologue des paramilitaires depuis 1999, surnommé « le Che des AUC ». À Ralito, le professeur Sandoval défend la stratégie de respectabilité des milices Autodéfenses unies : elles doivent, dit-il, « devenir un acteur politique ». Certains participants le reconnaissent : ils l’ont vu quelques mois plus tôt donnant une conférence à l’université militaire de Bogotá.

En 2008, la mécanique de la chute est enclenchée. La presse enquête. Être l’ami des paramilitaires n’est pas la meilleure carte de visite pour un Argentin proche des services secrets français.

Il est de retour en Colombie en 2006. Évincé de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine, il n’en joue pas moins les experts. Principal conférencier d’une réunion du haut état-major militaire à Bogotá, il côtoie dans le public de nombreux généraux, des policiers et même l’attaché militaire français. C’est l’époque où il passe d’un pays à l’autre : des diplomates attestent sa présence aux côtés de l’ex-patron des services de renseignements péruviens, Vladimiro Montesinos. Militaire, avocat des barons de la cocaïne, homme de confiance du président Fujimori, Montesinos sera plus tard poursuivi pour corruption, abus de confiance, contrebande d’armes, disparition d’opposants. Mario Sandoval conseille aussi des séparatistes boliviens d’extrême droite, descendants d’oustachis croates, qui (déjà !) veulent la peau du président bolivien Evo Morales.

Grisé par ce nouveau costume de « consultant », Sandoval prend de plus en plus de risques. Fin novembre 2006, accompagné d’une ONG antimarxiste colombienne (Verdad Colombia), il est le grand ordonnateur d’un énième colloque « Intelligence économique, défense et sécurité », à l’université Bernardo O’Higgins, à Santiago du Chili. Son associé, Philippe Clerc, n’y voit que du feu et espère favoriser les entreprises françaises dans la compétition internationale. Sur les photos de l’événement diffusées en toute innocence par l’ambassade de France, on remarque quelques militaires, dont les uniformes vert-de-gris rappellent celui de Pinochet. On repère aussi Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE et alors chargé de l’intelligence économique auprès du Premier ministre français, Dominique de Villepin.

Ces détails intriguent Le Monde diplomatique quelques mois plus tard, en mai 2007. La journaliste Laurence Mazure est la première à se demander qui est ce Sandoval, VRP de la droite dure colombienne, aux côtés d’un ancien patron du renseignement français. D’autant qu’il est arrivé au « consultant » argentin de se vanter de fréquenter le nouveau président Sarkozy. Pourtant, toutes les sources diplomatiques concordent : il n’a jamais mis un pied à l’Élysée. Sandoval n’est qu’un personnage de second rang.

Et puis, épisode rocambolesque, digne d’un roman d’espionnage de Gérard de Villiers : en 2007, Sandoval réapparaît en Colombie, sac au dos, seul dans la jungle, sur un dossier ultrasensible. Il est chargé par le Quai d’Orsay de rapporter des preuves de vie d’une Franco-Colombienne otage de la guérilla marxiste des Farc depuis cinq ans : Íngrid Betancourt. L’affaire semble alors désespérée. Les Farc n’ont donné aucune preuve de vie de la jeune femme depuis quatre ans. Le président vénézuélien Hugo Chávez s’en est mêlé pour établir un « canal ». Avec ses « réseaux » à l’état-major de Bogotá, Sandoval est informé en temps réel des mouvements des Farc, traqués par l’armée. Les services de renseignements colombiens parlent d’une zone de localisation au sud-est du pays.

En novembre 2007, comme par un heureux hasard, des guérilleros sont arrêtés en possession de vidéos et d’une lettre de douze pages de la captive à sa mère. Un effet de l’opération « Sandoval dans la jungle » ? Au Quai d’Orsay, personne ne confirme, bien sûr. Mais peu après sa libération en juillet 2008, Íngrid Betancourt déjeune à Paris avec lui. L’ex-otage ne peut imaginer le passé argentin de son invité. L’aventurier arbore ses manières de profesor. Pour s’adresser à elle, il utilise la forme de politesse doctora très répandue en Colombie, d’usage en direction des personnes instruites et bourgeoises.

« Churrasco », fugitif n° 1076/1163

Sandoval fait bonne figure devant Íngrid Betancourt. Or il a toutes les raisons de paniquer. En cette année 2008, la mécanique de la chute est enclenchée. Être l’ami des paramilitaires n’est pas la meilleure carte de visite pour un Argentin proche des services secrets français. Une journaliste du quotidien argentin Pagina 12 a fait le lien entre l’article du Monde diplomatique sur l’homme-orchestre du colloque chilien et le passé criminel d’un certain Mario Sandoval, dit « Churrasco », « grillade » en espagnol, terrible surnom évoquant la torture de victimes à l’électricité sur un sommier en métal – sorte de barbecue pour viande humaine dont peu d’opposants sont sortis vivants.

La journaliste de Buenos Aires Nora Veiras a exhumé des documents : Sandoval a été identifié en 1984 par des parents, les Abriata, qui le tiennent responsable de la disparition de leur fils. À cette époque, son nom a été livré à la commission mise en place par le président Raúl Alfonsín, élu après les militaires. Pendant près d’un an, cette instance a parcouru le pays à la recherche des témoignages de survivants des centres clandestins. Les modus operandi ont été reconstitués. Parmi les bourreaux de la dictature apparaît donc le jeune Mario Sandoval, fugitif référencé sous le n° 1076/1163.

Voici ce que contient le dossier Sandoval : le 30 octobre 1976, à 2 heures du matin, un commando armé défonce la porte d’entrée de la famille Abriata. écharpe autour du cou, Mario Sandoval se présente. Il donne son nom, déclare appartenir à la Coordination fédérale de la junte, qui recherche Hernán, jeune étudiant en architecture : « une procédure de routine ». Il ment, bien sûr, puisqu’il fait partie d’un escadron de la mort. Croyant limiter les dégâts (il a un cousin proche du pouvoir), le père livre l’adresse de son fils – il en mourra de chagrin. Quelques minutes plus tard, Hernán Abriata est enlevé à son domicile. L’étudiant est conduit à la Escuela de Mecánica de la Armada, l’École de mécanique de la Marine connue sous son acronyme, l’Esma, l’un des pires camps de la mort de la dictature : 5 000 victimes. Trois survivants ont raconté y avoir vu Hernán Abriata, défiguré, torturé. Le jeune homme a ensuite été « transféré », c’est-à-dire jeté vivant dans l’Atlantique ou le Río de la Plata, lors des « vols de la mort » perpétrés par les pilotes des forces armées argentines.

Alfredo Buzzalino se souvient avec précision du tortionnaire : « Un type très instruit par rapport aux autres et très dangereux. Il n’y avait pas d’échappatoire avec cet homme. »

Établie sur l’élégant boulevard Libertador, l’Esma est composée d’une trentaine d’édifices, écoles, bureaux, maisons, piscines, chapelle, infirmerie, boulangerie… À l’extrémité nord se trouve le « Casino de oficiales », le casino des officiers. Les séquestrés y sont torturés au sous-sol, et enfermés au grenier, appelé « Capucha » (la « cagoule ») pour désigner des cellules tel un cercueil de 80 centimètres de large pour se tenir allongé jour et nuit, les fers aux pieds, encagoulé, sans bouger ni parler. Les femmes sont systématiquement violées dans un petit cabinet de toilette ; une pièce regroupe les malheureuses enceintes. Un message gravé sur un mur de la Capucha sera retrouvé en 2017 par une équipe enquêtant sur les traces des disparus : « H. A. Monica, je t’aime. » Un ultime message d’Hernán Abriata à son épouse, qu’elle a pu découvrir quarante et un ans après.

Un autre « subversif » miraculeusement sorti vivant de cet enfer, Alfredo Buzzalino, se souvient avec précision du tortionnaire Sandoval à l’Esma, ce Churrasco chargé de faire parler les « suspects ». « Un type très bizarre qui faisait du renseignement, très instruit par rapport aux autres et très dangereux. S’il pouvait te flinguer, il te flinguait. Il n’y avait pas d’échappatoire avec cet homme : il savait réellement ce qu’il faisait et ce qu’il voulait. C’était quelqu’un de différent, il manipulait beaucoup d’information, très cultivé. Il ne venait pas très souvent. Avant mon arrestation, il m’avait déjà repéré et interrogé de manière brusque dans le café Richmont de la rue Florida. À l’époque il était brun, peigné en arrière, toujours vêtu d’un costume », raconte-t-il dans son audition au juge Torres, publiée par le quotidien argentin Pagina 12.

Une défense kamikaze

En mai 2008, Mediapart et France Info reprennent l’enquête de Pagina 12. Mario Sandoval plaide l’homonymie (son nom de famille est très commun en Amérique latine, c’est celui d’un footballeur chilien de 28 ans ; mais également de la dernière épouse d’Antoine de Saint-Exupéry), et porte plainte pour diffamation. Sa plainte est un échec : il en sera débouté, pas sur le fond mais sur le délai de prescription appliqué à la presse. Pourquoi ne fait-il pas profil bas ? Pourquoi, de façon kamikaze, écrire sur son blog, CasppaFrance, qu’il soutient ses copains tortionnaires, les considère comme des « prisonniers politiques » ? Il trouve la justice argentine inutilement revancharde, arguant qu’elle « s’acharne sur des vieillards » et « pratique des traitements inhumains ». Un intervenant aux colloques qu’il organisait à travers le monde l’a entendu dire un jour qu’il n’a jamais changé d’avis sur les « subversifs ». Il fallait les surprendre chez eux. Les torturer. Les prendre en tenaille, puis les balancer à la mer.

Le 2 août 2012, le juge Sergio Torres adresse à la France un mandat d’arrêt international. Il retient l’implication de Mario Sandoval, dit Churrasco, dans plus de cinq cents cas de torture, recense les victimes. Un dossier de 1 500 pages. Persuadé de s’en sortir, Mario Sandoval se lance dans un marathon judiciaire. Devant les plus hautes juridictions françaises, il invoque tour à tour la prescription de l’action pénale, la persécution politique, et encore une fois l’homonymie. « C’est un grand falsificateur, une personnalité glaciale qui brouille les pistes, nie les faits, menace et multiplie les attaques personnelles. Face aux “gauchistes”, il pense avoir gagné la guerre », cingle Me Sophie Thonon-Wesfreid, représentante de l’État argentin dans l’extradition de Mario Sandoval.

Le 11 décembre 2019 à 14 heures, le Conseil d’État valide son extradition. D’après ses avocats, il pense encore avoir le temps de saisir la Cour européenne des droits de l’homme ou, au pire, se faire interner dans un hôpital psychiatrique ! Impossible pour lui d’imaginer que, dans les minutes qui suivent la demande d’extradition, les gendarmes de l’Office central français de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre sont en train de surveiller discrètement les allées et venues dans sa résidence. Pour le colonel Éric Emeraux, c’est la deuxième extradition après celle d’un bourreau bosniaque. Jadis en poste à Sarajevo, l’officier connaît la souffrance des parents de victimes de crimes de guerre. Après l’arrestation, dans la voiture, son captif lui fait l’effet d’un banal retraité, effondré, muré dans le silence.

C’est un grand falsificateur, une personnalité glaciale qui brouille les pistes, nie les faits, multiplie les attaques personnelles. Il pense avoir gagné la guerre face aux “gauchistes”.

La représentante de l'État argentin dans le dossier d’extradition

Mario Sandoval est à ce jour prisonnier dans l’unité 34 de la prison militaire de Campo de Mayo, dans la banlieue de Buenos Aires, aux côtés de 54 autres nervis de la junte accusés ou condamnés pour crimes contre l’humanité. Les portes des cellules sont ouvertes, ils peuvent jouer, faire du sport et des grillades. Sous la dictature, Campo de Mayo était un camp d’extermination où 5 000 Argentins ont disparu. Le dictateur Videla, auteur du coup d’État en 1976, emprisonné en 2008, y est mort en 2013. Il avait vécu libre de ses mouvements vingt-cinq ans durant, bénéficiant d’une loi d’amnistie.

Après cette longue amnésie, les condamnations surgissent aujourd’hui, au rythme d’une centaine par an. Les instructions, lentes, difficiles, s’étalent jusqu’en 2024. Au total, un petit millier de policiers ou militaires ont été condamnés, les procès donnant lieu à de poignants face-à-face entre bourreaux et familles de victimes. Dans leur box, les accusés se taisent ou mentent, en souriant. À chacune de leurs apparitions sur un écran de retransmission placé à l’extérieur du tribunal, la foule lance un puissant « hijo de puta », « fils de pute ». En 2017, Julio Poch, pilote de chasse argentin accusé d’avoir participé aux « vols de la mort », naturalisé hollandais et devenu commandant de bord chez Transavia, a été acquitté, les preuves contre lui n’ayant pas été jugées « suffisantes » malgré des témoignages accablants. Cet hiver, l’avocat de Mario Sandoval a demandé la suspension de la prison préventive de son client : il a mis en avant la pandémie de Covid-19, son âge, et l’absence de risque de fuite ou d’entrave à l’enquête… Demande rejetée. Le procès de Churrasco est prévu en 2021. Il aura 68 ans.