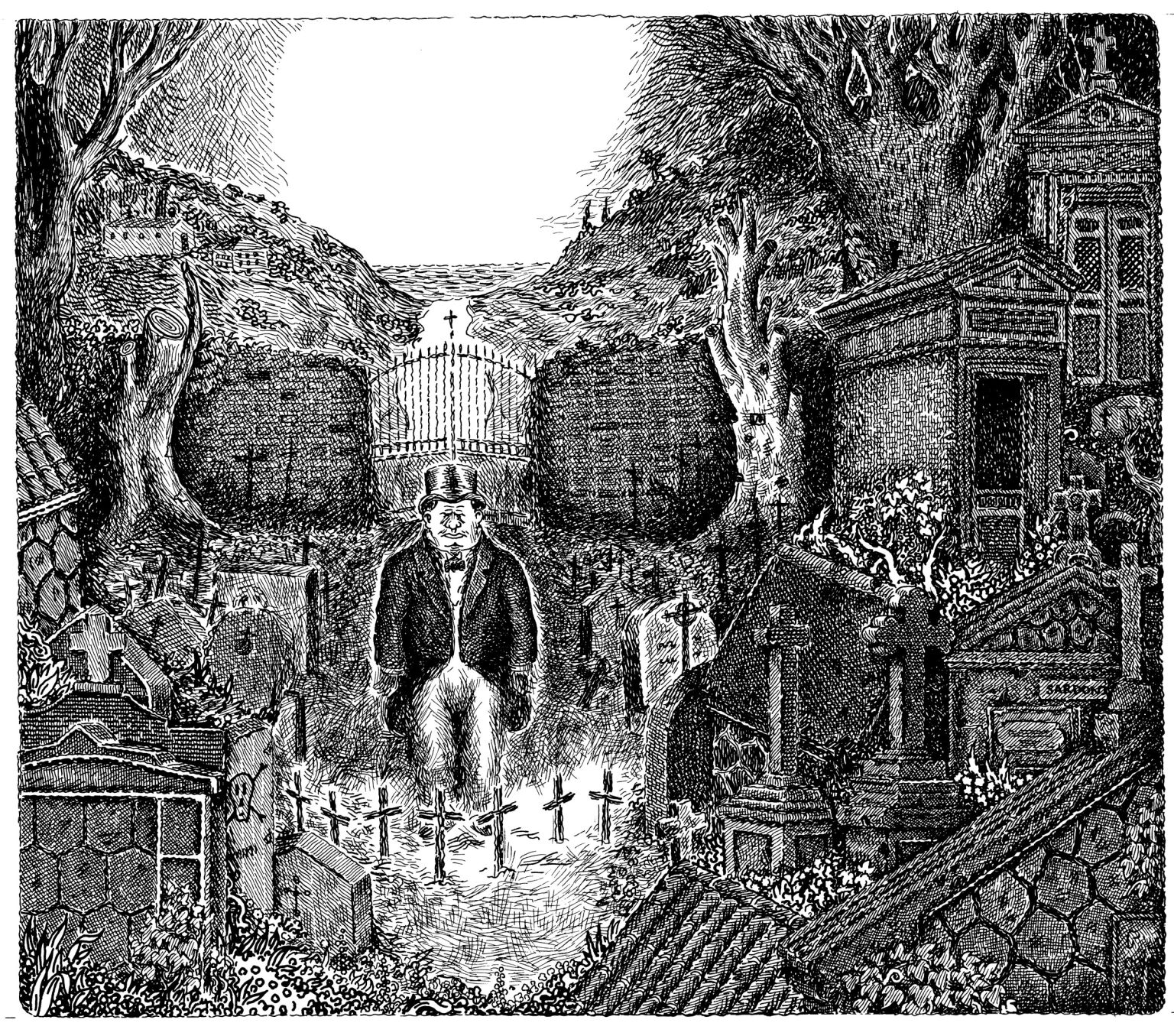

Comment tient sa tête, sans cou, sur ses épaules massives ? D’où vient ce corps, qui semble taillé d’une seule pièce de bois ? On a le temps d’observer les gens, lors des enterrements, de s’interroger aussi. Monsieur Picchetti y passe sa vie, et ses compatriotes pas mal d’après-midi. Toute la Corse le connaît donc – et l’imite à la perfection. Cette manière bien à lui de baisser le front et de saluer d’un coup de casquette contrit, quand il vous croise dans la rue, comme par déformation professionnelle. Sa gamme d’onomatopées, quand un endeuillé cherche sa main ou son avis, ses subtils dodelinements de tête, ses longs soupirs sous son costume noir qui lui donne des airs de manchot empereur.

« Allez chez Picchetti… », « Faites affaire avec Picchetti… », « Picchetti, y’a pas mieux… » En dix ans, Bernard Picchetti est devenu le successful croque-mort de la Corse. « On tourne très bien », concède l’intéressé. En Corse-du-Sud, c’est lui le plus demandé, notamment par les grandes familles d’Ajaccio. « La multinationale », dit-on sur le cours Napoléon, le « boulevard » de la ville, où jamais on ne se trouve en retard d’une flacchine, une petite moquerie. Impossible de louper son majestueux funérarium à fausses colonnes doriques, la mieux fléchée des entreprises de la zone industrielle d’Ajaccio. Difficile de ne pas croiser ses spectaculaires cortèges menés par une longue limousine mauve. « Même les morts trouvent le chemin, avec ces pancartes partout », note le loueur de voitures du cours Grandval.

Comme un rite de retour

Chaque jour, Monsieur Picchetti veille et enterre deux ou trois insulaires – et avec eux un peu de la Corse. A sa manière, qui ne ressemble à aucune autre en France, mais qui rappelle à l’île l’époque où la parentèle accourue des villages veillait trois jours durant les défunts exposés sur la tola (la table du salon), dans les chaussures neuves et les plus beaux habits, où on enterrait u babbu (papa) et u missiavu (grand-père), dans le tombeau bâti au pied de la maison, pour les garder près de soi. Tout cela disparaît peu à peu, avec le monde rural. Mais, avec sa formule « comme avant », Monsieur Picchetti a anticipé l’évolution démographique de son île, modernisé la théâtralisation d’antan, lui donnant à vivre quelque chose qui a le goût de demain, mais raconte encore un peu hier.

Picchetti n’a pas toujours été une marque. Ce fut aussi un simple nom de famille, celui d’une famille de menuisiers de Sainte-Marie-Sicché, ravissant hameau du Haut-Taravo, à l’écart de la route qui mène d’Ajaccio à Sartène. Le village survit aujourd’hui grâce à son statut de chef-lieu de canton : on y trouve l’école, la poste et la perception, mais aussi une pharmacie, un hôtel-restaurant, un café et un boucher. En contrebas, au hameau de Vico, un petit château rappelle que le village fut celui de Vanina d’Ornano, étranglée au XVIe siècle par son propre mari, le fameux condottiere Sampiero Corso, ennemi de Gênes et héros de l’indépendance corse, « parce qu’elle l’avait fait cocu », rappelle, en s’arrangeant un peu avec l’Histoire, Jean-Jérôme Melicucci, du hameau de Sicché. Les grosses maisons en pierre dans le village, les mausolées majestueux dans le cimetière, témoignent de la splendeur passée de ce lieu élu, un temps, villégiature de vacances pour Ajacciens fortunés.

L’apprenti est bosseur. « En quarante ans, jamais un jour de congé, jamais un jour de chômage », confesse-t-il.

Bernard Picchetti, fils du coiffeur et de la buraliste du village, y naît voici soixante-deux ans. Orphelin de son père à 11 ans, il quitte l’école à 17 et entre au service d’un menuisier du village. Chambranles, buffets, pétrins… « Pas de la marqueterie, non ! Des meubles à vivre, comme souvent en Corse-du-Sud. Du pratique, du solide. Du fonctionnel rassurant, raconte le journaliste Jacques Renucci, originaire du village de Ciamanacce tout proche. Chaque fois, par exemple, que mon oncle Jean-Jacques, capitaine au long cours, revenait au village, il se faisait faire un meuble chez Picchetti. C’était comme un rite du retour, un fondamental rassurant. »

L’apprenti est bosseur. « En quarante ans, jamais un jour de congé, jamais un jour de chômage », confesse-t-il. Entre deux portes et trois fenêtres en châtaignier, le jeune homme apprend aussi à fabriquer des cercueils quand un villageois vient à mourir. Un événement : « Les parents et petits parents arrivaient à pied de tout le village et bien au-delà. On rôtissait les agneaux, on servait le vin, la charcuterie et les fromages », se souvient encore Marc Picchetti – le « Fils » de Pichetti et Fils –, petit homme rond, courtois et appliqué dont la calvitie semble démentir les 33 ans. « Les gens ne venaient pas les mains vides. Ils apportaient les beignets, le fromage, les saucissons. » Les voisins prêtaient des chaises, des fauteuils, voire leurs jardins et quelques lits.

La longue plainte du lamentu

On veillait le corps du défunt, parfois trois jours durant. A la nuit, après la visite du prêtre, les femmes prenaient les mains du mort et se mettaient à psalmodier le lamentu, longue plainte de douleur résignée nourrie aux souvenirs passés. « Elles faisaient l’éloge du mort comme dans une chanson de geste, explique Jean-Paul Poletti, le chef du célèbre Chœur d’hommes de Sartène. Heureusement, le clergé catholique qui entendait ces cris avant de bénir le corps a été assez malin pour en noter les paroles. » Notamment celles des voceri qui, lors d’un meurtre ou d’un crime, remplaçaient les lamenti et appelaient à la vengeance – a vindetta. Marc Picchetti n’a que 33 ans, mais s’en souvient encore « avec terreur » : « C’étaient des cris horribles, chantés par des vieilles femmes en noir. »

A Bastia, on plaçait des draperies et des avis de décès sur les portes, comme en Italie. Sur le cours Napoléon ou le cours Grandval, à Ajaccio, on se contentait, il y a quelques dizaines d’années encore, de grands dais noirs à l’entrée des immeubles où quelqu’un venait de trépasser. Dans la maison ou l’appartement, on disposait des linges sur le miroir : pas question que le défunt entraîne des vivants avec lui de l’autre côté, vers le pays des morts. Pas étonnant que ces rites, comme la vendetta, aient inspiré les écrivains romantiques du « continent » et installé « quelques clichés littéraires à la vie dure, comme la Colomba de Mérimée », soupire Poletti, le chef du chœur.

Sur les chapeaux de roue

Comment devient-on croque-mort – u croquemort, disent les Corses ? Bernard Picchetti n’est pas de cette espèce qui s’allonge sur un divan : « Le bois, c’était mon truc depuis tout petit », lâche-t-il, laconique. L’empirisme semble avoir inspiré l’employé Picchetti : « Les enterrements, je voyais que ça prenait de l’ampleur. » Son patron, fatigué, lui cède l’entreprise. En 1972, il se marie avec une jolie fille de Propriano, et s’achète dans la foulée une fourgonnette 4L d’occasion. « J’ai sorti le siège avant droit, je l’ai transformée. Mon épouse a fait des rideaux, tapissé un coffre avec du capiton », raconte-t-il. Puis, ajoute son fils, « Papa s’est acheté un costume. Ça a commencé comme ça ».

« J’ai fait les cercueils pour le village, puis pour tout le canton, poursuit Bernard Picchetti. On m’a vite appelé jusqu’à Ajaccio. A l’époque, là-bas, Roblot était en situation de monopole, même s’il n’avait qu’un seul fourgon. Ça a tout de suite marché sur les chapeaux de roue. J’avais ouvert un petit dépôt à Aspretto, j’en ai ouvert un autre en 1995 en ville. » Monsieur Picchetti a pignon sur le cours Grandval – un must. Certains se seraient arrêtés là. Pas lui. « Jamais, je ne me serais fait construire une grosse villa en bord de mer », explique ce vrai paysan.

Dans les annonces de décès de « Corse-matin », Roblot et les Pompes funèbres impériales font triste figure. C’est Picchetti qui annonce chaque semaine le plus grand nombre de levées du corps dans son funérarium.

En décembre 2005, Bernard Picchetti ouvre le premier funérarium de Corse. « Jusqu’à il y a deux ans, quand on mourrait au village, en Corse-du-Sud, le défunt était présenté à la morgue de l’hôpital. Aujourd’hui, la loi interdit qu’on y amène des corps post mortem », raconte le médecin légiste ajaccien Paul Marcaggi – celui qui a autopsié le préfet Claude Erignac. Loin des embouteillages d’Ajaccio – dont 85 % des habitants se font enterrer au village –, Picchetti choisit de s’installer entre l’aéroport Campo dell’Oro et le port, comme une tour génoise qui attendrait le débarquement de ses morts venus du continent. Son concurrent, Morelli, choisit quelques mois plus tard la « rocade », au nord-est d’Ajaccio.

« Les deux familles se sont partagé les vallées : la route de Calvi et de Bastia pour Morelli, le Taravo et la route de Sartène pour les Picchetti, comme dans une sorte de vente à la découpe », sourit Jacques Renucci, le journaliste. Dans les annonces de décès de Corse-matin, Roblot et les Pompes funèbres impériales font désormais triste figure. C’est Picchetti qui annonce chaque semaine le plus grand nombre de levées du corps en son funérarium des « collines du Vazzio », formule enchanteresse qui, chaque jour dans Corse-matin, tente de faire oublier la zone industrielle et les deux cheminées rouges et blanches de la centrale au fuel lourd.

De l’importance de la nécrologie

Au village ou à la ville, la journée du Corse s’ouvre toujours par la lecture des deux pages que le « quotidien unique », depuis la disparition du Provençal, consacre aux annonces ou aux anniversaires de décès. L’œil s’arrête d’abord sur les photos qui illustrent souvent le faire-part du défunt : Angèle, Hyacinthe et Blanche, Rose, Félicité, Gracieuse, mais aussi Sauveur, Ours et Toussaint, souvent centenaires, pleurés par leurs « amis, parents et alliés » – c’est-à-dire parents par alliance, et souvent un peu plus encore. « Ici, on ne meurt jamais dans l’indifférence », sourit le docteur Paul Marcaggi. Seuls les travailleurs algériens ou marocains disparaissent en silence, comme ils ont vécu – corps rapatriés au loin, par cargo, puisqu’il n’existe pas de carré musulman dans la capitale administrative de la Corse.

Chaque café possède son exégète des avis mortuaires, qui se livre tous les jours à des séances de lecture commentée. On lit ces listes, longues comme le bras, comme celles des « friends » de Facebook. Chaque avis de décès est l’occasion de réviser ses géographies familiales, d’enregistrer l’officialisation d’une compagne ou d’un ami. « Lorsque Corse-matin a fait grève, en 2006, on a dû republier toutes les petites annonces. Pour vous dire l’importance qui est accordée à la nécrologie chez nous ! » rappelle Marie-Ange Ettori qui s’occupe, pour la régie Eurosud, du carnet de Corse-matin.

Dans la longue liste de la parentèle, le lecteur attentif repère aussi les manques à la préséance, les noms inversés… Bref, toutes les entorses à l’étiquette qui veut qu’on décline dans l’ordre les ascendants, les collatéraux, les parents par alliance. « Il y a une métalecture des avis nécrologiques dont les meilleurs experts sont les meilleurs connaisseurs de la pulitichella, la petite politique », s’amuse Paul Marcaggi. A la fin des avis de décès, les errataforment une rubrique à part entière. « Nous recevons parfois deux faire-part différents pour la même personne, quand les familles sont brouillées, poursuit Marie-Ange Ettori. N’oublions pas aussi qu’il y a même des familles fâchées à cause d’une annonce mortuaire. »

« Une famille au service des familles »

Aussitôt mort, aussitôt su : « Nous sommes le seul quotidien régional français qui publie les avis au lendemain du décès », relève Mme Ettori. « Les gens arrivent avec la dépouille et les horaires de la messe du lendemain. Il faut être très réactif », témoigne Marc Picchetti. « Tout le monde doit être prêt et à disposition de la famille, confirme Gaston Pietri, un ecclésiastique. Pour la cérémonie, on peut à la rigueur négocier un quart d’heure, mais ni le jour ni l’heure. Comme on dit ici : “Davant’ a morte, un c’he nunda !”, devant la mort tout doit céder ! » Bernard Picchetti le sait. Son portable ne le quitte pas, « même la nuit ». Et le jour, au 21 15 21, « Monsieur Picchetti » est toujours là. Quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre, mais, à l’autre bout du téléphone, qui fait la différence ?

« Une famille au service des familles », dit la carte de visite de la maison. L’un des deux sera là, de toute façon, le lendemain matin, pour tendre la main à la famille effondrée devant l’entrée du funérarium. Picchetti, on s’en moque volontiers « en ville ». Quand il dit « bonne journée » en allant chez le coiffeur, on « lui fait les cornes derrière », index et auriculaire tendus devant les doigts repliés, en sifflant entre les dents pour conjurer le mauvais œil. On persifle : « Tu sais pourquoi Picchetti il balance toujours sa tête de haut en bas quand tu le rencontres ? Parce qu’il te mesure. » Quand l’heure est à la macagna (la plaisanterie), il est le croque-mort de Lucky Luke. Mais le jour où quelqu’un de la famille meurt, c’est autre chose. C’est « Monsieur Picchetti » qu’il faut.

L’entreprise compte quatorze personnes. Sept sont de la famille. « Mais beaucoup ne veulent parler qu’à lui et ne remettre le chèque à personne d’autre », raconte le fils, Marc. C’est à lui qu’on veut annoncer la nouvelle, lui qui rassure de sa voix grave : « L’argent passe derrière. On parlera de ça après. » A Ajaccio, le bouche à oreille a vite propagé que cet homme-là faisait des facilités de paiement. Pour être commerçant, Monsieur Picchetti n’en reste pas moins homme et inversement. « Il y a bien sûr l’affectation, le jeu, le protocole social, décrypte Jacques Renucci. Mais, derrière le masque du croque-mort, il y a quelqu’un d’autre. »

Dis-moi comment tu meurs, je te dirai qui tu es. En Corse, pour cette grande occasion, les familles ne regardent pas à la dépense. « Curieusement, si les distinctions sociales semblent insignifiantes durant la période de vie, les obsèques et l’asile définitif marquent nettement les différences de fortune », note l’historien d’Ajaccio, Paul Lucchini. Or Picchetti et Fils propose tout et surtout le meilleur. « C’est tellement beau chez lui, ça donne envie de mourir », rigole un juif d’Ajaccio. « Six Feet Under, l’industrie de la mort, on ne connaissait pas, c’est nouveau. Mais, vu notre goût de l’épate, ça ne nous déplaît pas », relève Jacques Renucci.

Le châtaignier, ce qu’il y a de mieux

Picchetti et Fils offre d’abord une gamme complète de bières : « Voilà le sapin larricciu. Après on passe au chêne blanc, au châtaignier, noyer, acajou… » décline le père. La maison dispose aussi de deux modèles de « cercueils américains qui s’ouvrent vers le haut, comme les présidents des Etats-Unis ». « Non, moi non plus, je n’aime pas, s’empresse-t-il de préciser devant un client sceptique. Mais vous savez, il faut pouvoir tout proposer. » Et quand un autre guette son conseil devant un échantillon de bières, il conseille : « Le châtaignier, c’est ce qu’il y a de mieux… » Le châtaignier, c’était l’arbre roi de la Corse, l’arbre à pain, l’arbre du berceau des nouveau-nés. Le châtaignier, c’est cher, mais c’est sentimental. « C’est quand même la famille… »

Le Cintu, le Rinosu, l’Alcudina, le Ritondu, le Paglia Orba… Ce sont les cinq plus hautes montagnes corses. Ce furent ensuite les noms de baptême des cargos de la Compagnie méridionale de navigation (CMN). Ce sont aujourd’hui les noms des cinq salons de l’« espace Picchetti ». Sur ses plans, Thomas Beaucourt, l’architecte d’Archimat, une entreprise du continent spécialisée dans la construction de funérariums, ne les avait prévus que de dix mètres carrés – et cinq places de parking pour chaque décès. « On lui a expliqué qu’il n’avait pas bien compris ce qu’étaient les enterrements ici, raconte Marc Picchetti. Il a écouté, puis il a dit : “Il faut que je reparte à Paris, je vais revoir tous les plans.” Il est revenu chaque semaine pendant un an et demi. »

Derniers salons où l’on cause

Pas un Ajaccien qui, aujourd’hui, ignore encore « l’espace Picchetti ». Mais les Corses de Paris et de Marseille connaissent le lieu eux aussi : on retrouve son île pour les grandes occasions. « Il y a quelque chose de sacré dans le village, réfléchit Gaston Pietri,figure respectée de l’évêché d’Ajaccio. On revient s’y faire inhumer. L’instituteur en retraite, le receveur des postes, l’ancien administrateur colonial et le cantonnier : tous y prenaient l’apéritif ensemble, jouaient aux boules et parlaient politique. On a beau s’en être éloigné pour des considérations de bien-être, il ne vient à l’esprit de personne que les funérailles d’un enfant du village aient lieu ailleurs. » Mauvaise conscience de l’exilé ? « Parfois, les petits-enfants nous appellent pour nous donner le nom du village où doivent être organisées les obsèques. Eux ne savent pas le trouver », racontent les Picchetti.

Avec son menuisier de patron, l’apprenti Bernard Picchetti avait appris à toiletter un défunt sur pièce « bien avant tous les diplômes de thanatopraxie ».

Dès le corps présenté au funérarium, les visites affluent. Parfois, dans le hall, on hésite, avec tous ces gens in partitu di dolu (en partie de deuil). Où est mon mort ? On s’assied quelques minutes dans la pièce où repose le corps tout cercueil ouvert : avec son menuisier de patron, l’apprenti Bernard Picchetti avait appris à toiletter un défunt sur pièce « bien avant tous les diplômes de thanatopraxie », sourit son fils. On embrasse les joues froides. On prend les mains glacées du cadavre embaumé. On signe le registre, disposé à l’entrée de la chambre funéraire. Certains en paraphent un ou deux autres au passage – toujours ça de pris. Puis on papote : on rencontre toujours quelqu’un de sympa sur les collines du Vazzio. Picchetti, derniers salons où l’on cause…

Même la nuit, le funérarium ne désemplit pas. La tradition veut qu’on ne laisse jamais un mort tout seul. « Les amis passent prendre le verre de vin, ou le café. » Avec l’architecte, Picchetti père et fils ont imaginé une grande pièce meublée de tables et de chaises, où les familles peuvent organiser le traditionnel repas de deuil. Etrange endroit entre salle de cantine en Formica et musée, décoré avec les objets d’« avant » : un meuble de toilette surmonté d’un œil-de-bœuf, un plat à brocciu, des torchons en lin brodés d’un « P » au fil rouge, plus « la Singer qu’ont possédée tous les foyers »… Les familles apportent les tomes de brebis, la confiture de figues, le lonzu et la coppa « que l’on peut couper dans le petit office, à côté », détaille Marc Picchetti. Et, comme naguère au village, pendant la veillée, on oublie ensuite le mort pour piquer les plus beaux fous rires.

« Fermé pour cause d’enterrement »

Entre un distributeur de livres et un magasin d’accastillage, l’« espace Picchetti », qui occupe plus de deux mille mètres carrés, dispose de sa chapelle mortuaire comme tous les funérariums et les crématoriums – que la Corse ne connaît pas encore. C’est pourtant le plus souvent vers la cathédrale d’Ajaccio ou l’église baroque du village que se dirige le convoi mortuaire. « Ici, l’enterrement civil demeure une véritable exception, rappelle le prêtre Gaston Pietri. On ne l’envisage d’ailleurs jamais, sauf volonté expresse du défunt. Le rite religieux résiste le mieux. » Naguère, quand les francs-maçons sautaient la case « église », les Ajacciens, bons catholiques, croisaient les doigts pour exorciser le diable.

Dans une terre qui vieillit et perd sa culture, cette religiosité persistante pose des questions d’organisation. Car là où l’entreprise Picchetti se développe et embauche, l’église catholique, elle, s’étiole et peine à recruter. « Aujourd’hui, un prêtre n’est plus en charge d’un, mais de dix villages, poursuit Gaston Pietri. Quand il assure trois enterrements par semaine et la messe du dimanche suivant, il ne fait rien d’autre. Lors d’un synode en l’an 2000, nous avons envisagé, dans un paragraphe traitant des funérailles, le cas où des laïcs pourraient accompagner les familles en deuil. Et bien, à la différence de la quasi-totalité des diocèses de France, rien n’a changé ! On n’est pas arrivé à imaginer la manière de présenter cette affaire aux gens, de sorte que rien n’a été fait pour préparer l’inévitable. »

Les obsèques, en Corse, demeurent une obligation sociale. Jamais l’employeur ne refuse une après-midi à celui qui doit rendre une visite de deuil. Les administrations du village et du canton se mettent, elles, aux abonnés absents. « Fermé pour cause d’enterrement », lit-on souvent aussi sur les volets en fer des commerçants. Celui qui veut éviter la visite protocolaire doit ruser : « On arrive essoufflé chez Picchetti, un quart d’heure après la levée du corps. On explique qu’on est désolé et l’employé vous glisse gentiment : “Allez, mettez un petit mot sur le registre, ils verront que vous êtes passé”... » confesse un Ajaccien. « Au fond s’il fallait résumer le rapport particulier que nous entretenons avec la mort, je dirais que nous avons connu davantage de gens morts que de gens vivants », suggère l’ancien député et sénateur Nicolas Alfonsi. « Un individu normal se rend, en Corse, à deux cents ou trois cents enterrements dans sa vie. La mort a un coût social plus grand ici qu’ailleurs », ajoute le maire de Piana.

Ces morts qui prennent le pas sur les vivants

Sur le bord de la route, le convoi croise des voitures qui stationnent dans des endroits improbables, soucieuses d’assister au dernier voyage comme on surveille une étape du Tour de France. Au passage du corbillard, les chapeaux se soulèvent moins aujourd’hui, mais beaucoup se signent encore. « Une habitude, dit le photographe ajaccien Toussaint Canazzi. Comme celle de ne pas dépasser le corbillard dans les virages, même s’il roule à vingt à l’heure. » Les petits malins savent qu’en arrivant au village pris d’assaut, il faut se garer directement au cimetière, dans le sens du retour : avec toutes les voitures qui stationnent sur le bas-côté de la route, impossible à la fin de la cérémonie de tenter un demi-tour.

Derrière les lunettes de soleil, on observe qui est là, et – plus encore – qui n’est pas là : une absence a souvent plus de sens qu’un trop-plein d’effusions.

Devant l’église, c’est concours de mode. Drôle de spectacle que celui de cette assemblée si soucieuse de son apparence en train de parader dans la montagne : habits du dimanche mais aussi, quand la foule est ajaccienne, manteaux de fourrure et bottes Prada pour les femmes, costumes Cerruti achetés à Paris pour les hommes… Derrière les lunettes de soleil, on observe qui est là, et – plus encore – qui n’est pas là : une absence a souvent plus de sens qu’un trop-plein d’effusions. Sous les écharpes tricolores, on traque le conseiller général ou régional, mais aussi le député ou le sénateur, que côtoie parfois le préfet tout en blanc. Un bon élu corse sait toujours caser un enterrement dans son agenda : « Quì, pà un’ultima ghjurnata i morti campani davant’à i vivi » (« Ici, pour une dernière journée, les morts prennent le pas sur les vivants »), dit-on dans la vallée du Taravo.

La politique rode partout, en Corse. Un élu ne peut rater la mise en terre d’un électeur de sa vallée. Chaque matin, entre 1998 et 2004, l’ancien président de l’Assemblée de Corse José Rossi trouvait sur son bureau, à côté de la revue de presse, la chemise bleue de ses « enterrements ». A chaque famille, il envoyait un télégramme. Avant lui, le chef du clan de l’extrême-sud, le député Jean-Paul de Rocca Serra, allié à la célèbre dynastie des Abbatucci du Taravo, « ne ratait jamais des funérailles à Porto-Vecchio – y compris lorsque la famille du défunt ne comptait pas parmi ses électeurs, raconte Gaston Pietri. Il prenait l’avion à Orly. Son chauffeur l’attendait à Bastia-Poretta et filait à toute allure sur la route de la plaine orientale. Après la cérémonie, il remontait dans sa voiture et le premier avion était le bon. »

Ici, on porte « à bras »

Picchetti père ou fils sont présents, eux aussi, à la sortie de l’église, quand la famille reçoit condoléances et embrassades, avant de recommencer au cimetière. « Je suis devant et je “règle”, explique le premier. C’est aussi ça, la Corse. Sur le continent, les patrons, on ne les voit jamais. » Autre entorse aux mœurs de la profession : c’est « à bras » que, chez lui, on porte la bière. « A quoi servirait le corbillard aux lieux où nulle route, nul sentier ne conduit vers la sépulture ? Le cercueil repose sur quatre épaules et passe à travers les potagers, le maquis ou la vigne », écrivait Pierre Bonardi en 1937 dans L’Ile tragique.Quatre épaules ou huit mais en tout cas toutes amies, alliées, obligées ou affidées. Notamment lorsque le défunt est un militant nationaliste.

Ce n’est pas alors seulement le fils, le frère ou le cousin qu’on porte en terre, mais aussi le compagnon d’armes, à qui il convient – s’il était clandestin – de rendre les honneurs militaires. Durant la guerre « civile » qui opposa les deux FLNC entre 1993 et 1995, l’hebdomadaire U Ribombu, organe d’A Cuncolta, vitrine légale du FLNC Canal historique, consacra dix de ses unes à un enterrement. Le village de Tralonca se souvient encore des obsèques de Noël Sargentini. Militant du Canal historique et de la Cuncolta, il a été abattu le 31 août 1995 à Corte au lendemain de l’assassinat de Pierre Albertini, « soldat » du Canal habituel et militant du MPA. « Les voitures étaient rangées de l’église Saint-Roch jusque sur la route nationale », raconte son frère, François Sargentini, un responsable de Corsica nazione indipendente (CNI) qui vit toujours dans ce magnifique village en colimaçon. En Corse, les kilomètres de voitures garées vous mesurent la notoriété d’un homme bien mieux qu’un taux de fréquentation sur Google.

Quitter l’ombre pour la lumière

Chacun devine, ces jours-là, que des officiers des renseignements généraux en civil se mêlent à l’assistance. Parfois, les enterrements sont même l’occasion d’interventions policières peu heureuses. Comme en ce mois de janvier 1984 où un militant du FLNC, Stéphane Cardo, est tué par sa charge explosive. Aux funérailles, le commissaire Ange Mancini veut intervenir. Sacrilège ! Indignation ! « On n’interrompt pas un enterrement. La mort est aussi sacrée que la vie. » Les clandestins qui se glissent tout à coup le long de l’église pour tirer en l’air – « focu ! » (« feu ! ») – et rendre hommage à leur frère, alors que le prêtre bénit la messe, ne portent-ils pas la même cagoule que ces confréries qui, aujourd’hui encore, fleurissent en Corse ? Et leur chant, Diu vi salvi regina, n’est-il pas aussi un hymne à la vierge ?

Pourquoi, tout à coup, le parquet antiterroriste de Paris a-t-il l’idée saugrenue de faire saisir ce présent en marbre ?

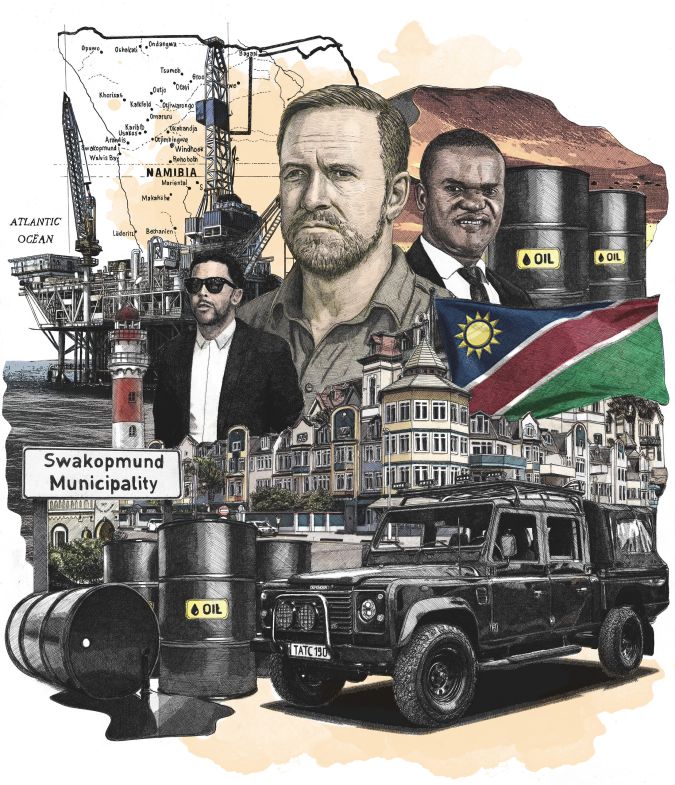

C’est lors d’une querelle de bar qu’Emile Corticchiato est mort, en 2006. Il est de Sainte-Marie-Sicché, comme les Picchetti, qui se chargent tout naturellement des obsèques. Certains découvrent à cette occasion que le jeune homme était membre du FLNC. L’organisation clandestine a offert et dédicacé une plaque mortuaire, posée parmi d’autres au cimetière du village. Pourquoi, tout à coup, le parquet antiterroriste de Paris a-t-il l’idée saugrenue de faire saisir ce présent en marbre ? Voilà le malheureux Bernard Picchetti, qui s’est toujours fort prudemment gardé de faire ou de parler politique pour ne pas froisser ses morts, embarqué pour une abracadabrante garde à vue, dont, deux ans après, il ne veut surtout pas parler. La presse nationaliste, elle, crie à la « profanation de sépulture » par un « Etat français » aussi « bestial » que « barbare ». Dans le cimetière de Sainte-Marie, à droite de l’entrée, un nouveau marbre a immédiatement été posé.

« Dans toutes les sociétés de vendetta, expliquait le journaliste Nicolas Giudici, retrouvé assassiné en 2001, la mort violente force les clarifications : elle fournit l’occasion de vérifier visuellement, pendant les obsèques, le nombre réel de ses alliés. Durant la marche funèbre, le clan quitte furtivement l’ombre pour la lumière afin de faire étalage de sa force. »

Le gang de la Brise de mer

En novembre 2006, Jean-Jérôme Colonna, figure du « milieu » de la Corse-du-Sud, est porté en terre à Pila-Canale, dans la vallée du Taravo. Les plaques d’immatriculation « 2B » des belles voitures ne trompent pas : lunettes noires et vestes de cuir, les hommes du célèbre gang de la Brise de mer sont « montés » de Bastia, comme pour rassurer les proches du défunt – alors même qu’on ignorait si sa mort, au volant de sa voiture, était bel et bien naturelle. Suivant un code non écrit, les hommes ont cette fois discrètement attendu la fin de la messe sur le bas-côté de la route pour se rendre directement au cimetière.

Quelques mois plus tôt, en mars 2006, le même « Jean-Jé » s’était glissé parmi la foule qui, dans son village de Pila-Canale, se pressait aux obsèques du conseiller territorial Robert Feliciaggi, assassiné trois jours plus tôt sur le parking de l’aéroport d’Ajaccio. A nouveau, Monsieur Picchetti s’était occupé de tout. Discret comme à son habitude, il avait veillé au moindre détail, préservant le chagrin des parents et nombreux amis de cet « homme à services » si généreux. Outre la foule des proches et des hommes politiques réunis devant l’église Pancrace, des Africains étaient venus. « Robert » était l’un de ces « derniers nababs » des colonies décrits par Alphonse Daudet. Au Gabon et au Congo, il avait exporté PMU et casinos.

Andreani, Peretti, Feliciaggi, Francisci : tous les patrons de cercles parisiens sont nés dans ce Taravo qui, plus tard, leur a envoyé dans la capitale valets de pied, croupiers et physionomistes. Comme « Jean-Jé », Robert Francisci était de cette vallée qui dégouline depuis Palneca jusqu’au petit port de Serra di Ferro. Son père, Marcel, patron du cercle Hausmann et ennemi juré des Zemmour, avait fini assassiné dans un parking de la place de l’Etoile, en 1982, à Paris. Député UMP de Corse-du-Sud et ancien président du conseil général, Roland, lui, est mort dans son lit à l’hôpital américain de Neuilly, en août 2006. Mais il ne peut être inhumé ailleurs que dans la « vallée des jeux ». Son corps est rapatrié par les Picchetti.

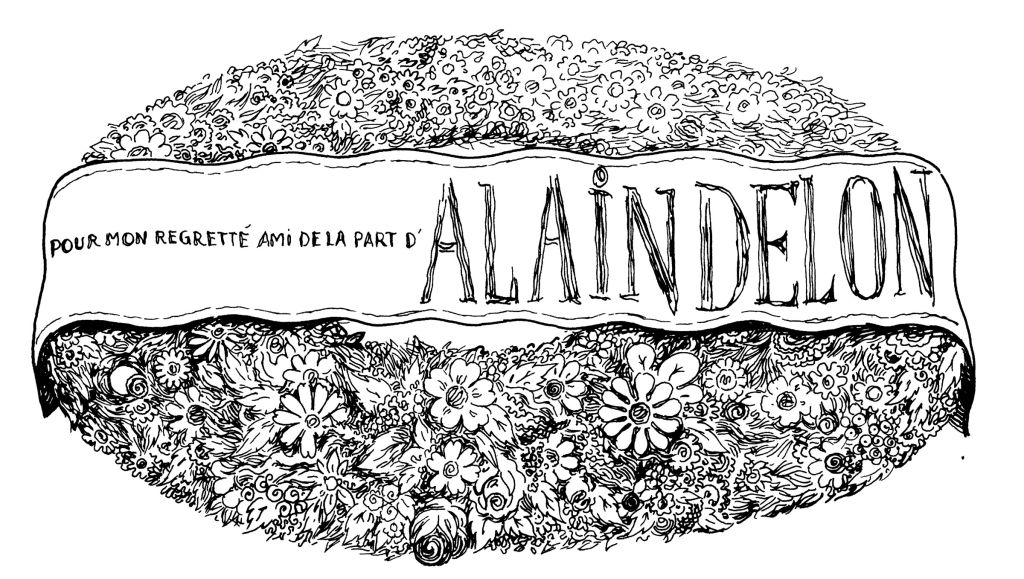

« T’as vu la couronne d’Alain Delon ? »

Des milliers de personnes se pressent à Ciamanacce, le village des Francisci. Anonymes mais aussi députés et maires, tous font la preuve qu’ici la mort lave de tous les péchés. A midi, un chapiteau dressé pour l’occasion les accueille pour un déjeuner de deuil, comme avant. Afin que le petit monde des tapis verts venu depuis Paris puisse se recueillir sur la dépouille de leur patron, deux cars sont affrétés d’Ajaccio. Derrière, suit la longue limousine de Bernard Picchetti. Qui elle-même précède « des voitures et des voitures de ce mauve impérial mais léger comme les violettes de printemps, toutes chargées de gerbes », raconte le journaliste Jacques Renucci. A plusieurs reprises, Picchetti lui demande : « Tu as vu la couronne d’Alain Delon ? » « C’était, je pense, son plus bel enterrement. Il était aux anges. Cet homme aime ses morts. »

L’île a l’habitude d’offrir à ses morts ses plus somptueux panoramas : « Face montagne » ou « face mer », « vue imprenable », diraient les agences immobilières.

Le grand jour s’est terminé au cimetière, comme notre histoire. En Corse, c’est toujours un joli but de promenade. L’île a l’habitude d’offrir à ses morts ses plus somptueux panoramas : « Face montagne » ou « face mer », « vue imprenable », diraient les agences immobilières. Les plaques de marbre ont parfois noirci au soleil, la mousse et les asphodèles les taquinent gentiment mais jamais on ne les oublie. « Un tombeau abandonné, une porte en bois qui grince, une tombe envahie par les ronces, c’est en Corse une désolation et un sujet de honte », souligne le prêtre Pietri. La semaine de la Toussaint, les tombes brillent des petites lueurs tremblantes des bougies blanches cerclées de rouge, vendues au coin des rues ou au Monoprix du cours Napoléon, au rayon « entretien-décoration », les mêmes que l’on pose au bord des routes, à l’italienne. A chaque passage à Cargèse, un de ces ex-voto rappelle que, le 3 septembre 1999, Joseph Caviglioli, le beau-frère d’Yvan Colonna, s’est tué là au guidon de sa moto.

Au canniciu, le cimetière marin d’Ajaccio, les places sont chères. Derrière une haie de tamaris et de lauriers roses, les tombes fixent pour l’éternité trois petites îles échouées dans la mer et éclaboussées de pourpre quand le soleil s’y couche. Toute la ville rêve, pour après sa retraite, de ce havre bordant la route des Sanguinaires, après la chapelle des Grecs. Car entre campement de gitans et décharge d’ordures, le cimetière moderne de Saint-Antoine n’offre pas les mêmes garanties de standing : « Pour l’Ajaccien, la sortie en beauté, c’est les Sanguinaires, un cimetière plein sud les pieds dans l’eau », rit le médecin légiste Paul Marcaggi. Un fantasme de vivant.

La terre où vivre sa mort

Charles Maurras ne s’y était pas trompé : « Les Corses ont réussi à garder le droit d’acheter un peu de Corse solitaire, de la fermer d’un mur et de s’y coucher au milieu des morts de leur sang », écrivait-il en 1930. D’autres en rêvent après lui : « La mort semble à ce point plaisante ici que, chaque été, des people, comme Michel Fugain, nous expliquent, dans Corse-matin, qu’ils adorent tant notre terre qu’ils rêvent d’y être enfouis, s’amuse l’écrivain Gabriel Culioli. Michel Sardou, lui, a même fait venir les cercueils de ses parents. Bientôt, cela va devenir un slogan : “La terre où les vivants rêvent de vivre leur mort” ou “Ici, on enterre bien”. »

Aux Sanguinaires, le cimetière ressemble à une véritable petite ville. En 1940, l’aviation allemande avait d’ailleurs pris cette nécropole illuminée de petites flammes pour… Ajaccio. Situés juste à l’arrière, les blocs d’immeubles de la Résidence des îles l’étouffent sans réussir à la dévorer, bien qu’elle grignote leur vue sur le golfe. Dotés de cryptes de vingt places en sous-sol, prêts à accueillir toute la parentèle, les mausolées atteignent en effet trois à quatre mètres de haut. Sur leur fronton, haut et fier comme un étendard, le nom de famille de la maisonnée (a casata, en corse), unie obsessionnellement dans la vie comme dans la mort, forte face aux ennemis lointains et aux proches adversaires.

« En Corse, rappelle Jean-François Massiani, commerçant à Ajaccio, chacun sait où il sera enterré. On dit : “Moi, c’est là ! Çà, c’est ton trou”… »

Quel adolescent français s’est déjà préoccupé de sa sépulture ? « En Corse, rappelle Jean-François Massiani, commerçant à Ajaccio, chacun sait où il sera enterré. On dit : “Moi, c’est là ! Çà, c’est ton trou”… » Derrière les vitres des portes des chapelles, de part et d’autre de prie-Dieu, d’autels couverts de fleurs et de nappes brodées, des alvéoles attendent leurs dépouilles. En écrasant son nez sur le verre fumé, ce verre qui appelle le regard et qui interdit à la fois, on s’aperçoit que ne manque plus, à côté de la date de naissance, que celle du décès.

« Hier, dans les grandes familles, les enfants jouaient autour du tombeau, au milieu des châtaigniers, rappelle Gaston Pietri, l’ecclésiastique. Cette familiarité dédramatisait pas mal la mort. Elle demeure. » Rien n’est trop beau pour les dépouilles. Soir ou matin, des femmes passent la serpillière sur le sol de leur chapelle avec autant d’amour que d’acharnement. Et s’abandonnent parfois à « un coup de Pliz sur le cercueil et de Mirror sur les poignées, ce qui est strictement interdit », se désole Marc Picchetti.

Le majestueux caveau des Picchetti

« La mort n’est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté », dit, à Ajaccio, une plaque en marbre sur une tombe toute simple. « Tu nous manques », « Nous t’aimons », lui répondent d’autres en écho. Vivant ou mort, on tutoie, toujours. Même sur le marbre, on n’oublie pas le petit nom : Adieu Dumè, Fanfan, Jojo,Santu ou Fifina… C’est la même chose dans les « in memoriam » du carnet de Corse-matin où, chaque jour, un proche interpelle son cher disparu : « Repose en paix sur ton île de Beauté que tu aimais tant ! », « Reviens nous voir de temps en temps », « J’espère que les anges t’ont emmené près de tes parents ». Quand ce n’est pas : « Tu seras vengé. »

Sur ses tombeaux, la Corse se fait ouvertement sentimentale – sans crainte, pour une fois, du regard de l’autre : « Le livre de la vie est un livre suprême / Que l’on ne peut ouvrir ni fermer à son choix / Et le feuillet fatal se tournant de lui‑même / On voudrait revenir à la page où l’on aime / Que celle où l’on meurt est déjà sous nos doigts », écrit en lettres dorées Angèle à son Antoine, quelque part dans une allée des Sanguinaires.

« Ancien greffier au tribunal d’Ajaccio… », « Premier maître d’hôtel sur les paquebots de la marine marchande de la SGTM », « Retraité colonial »… Post mortem, la fanfaronnade n’est pas non plus un défaut. N’est-il pas magnifique, ce Joseph P., 47 ans, en maillot et lunettes de soleil ?

Sur les tombes s’affichent les photos de défunts figées dans des médaillons de porcelaine ovales, mais aussi dans l’âge et les couleurs de leur splendeur. Comme leurs villages, dont le relief est parfois gravé dans le marbre. Comme les mains des amis qui, naguère, jouaient à la belote au bar avec celui qui n’est plus. « C’est essssstraordinaire ce qu’ils font maintenant », s’émerveille Bernard Picchetti, jamais blasé.

Epitaphes, éloges, faits de gloire… Pour les Picchetti, nul besoin de légende : entre les cyprès du cimetière de Sainte-Marie-Sicché, le majestueux caveau signe à lui seul la formidable réussite de la PME familiale. « Une chapelle comme ça, avec toutes ces pierres, ça coûte bonbon, note Jean-Jé Melicucci, un pied dans sa propre tombe, qu’il s’occupe cet après-midi à creuser. Mais personne n’est jaloux. Cet homme-là, il ne connaît pas le mal : quand quelqu’un meurt ici et qu’il n’a pas de place, il prête un étage de chez lui pour quelque temps. » Officiant laïc, paysan en limousine, Monsieur Picchetti tente le moins douloureusement possible d’accompagner son île d’un millénaire à l’autre, en épatant Charon de la Corse-du-Sud.