On ignore ce qu’il faisait là, tapi depuis six ans dans le hangar n° 12 du port de Beyrouth, celui des marchandises saisies. On ne sait pas comment ses 2 750 tonnes ont réussi à se faire oublier. Quand il explose, réveillé par un incendie d’origine incertaine, ce 4 août 2020 peu après 18 heures, un boum surpuissant annonce l’enfer. Sa colère transperce le ciel comme un missile. En une fraction de seconde, Beyrouth étouffe sous les débris. Les vitres s’atomisent, des immeubles s’effondrent, la capitale est à terre. Le bilan s’élève à au moins 207 morts, 9 disparus et 6 500 blessés.

Les autorités libanaises révèlent son identité au bout de quelques heures : le coupable s’appelle nitrate d’ammonium. Un composé chimique, aux propriétés détonantes. Quant à savoir ce qu’il faisait là… Les semaines passent, l’enquête judiciaire s’enlise. On le pense acheminé depuis la Géorgie par un navire moldave, stoppé dans sa croisière vers le Mozambique pour des dettes et des avaries. On l’envisage planqué par le Hezbollah. Matière dangereuse pour pays instable.

En France, des voix alertent. Écolos, experts des risques industriels ou riverains de sites sensibles, ils ne connaissent que trop bien le mis en examen. Ici aussi, il dort à proximité des ports, à Saint-Nazaire, au Havre ou à Bordeaux, sans être inquiété. Prenez Saint-Malo, coquette cité corsaire de la Côte d’Émeraude. Jusqu’à 60 000 tonnes de nitrate d’ammonium transitent chaque année sur les quais, à deux pas des remparts.

Alain Perrard le connaît surtout sous sa formule chimique. NH4NO3. Elle sonne comme un nom de code, un secret d’initiés. D’emblée, le chimiste réhabilite l’accusé, qu’il décrit comme « un gentil », « un composé qui reste calme si on ne lui fait pas de misères ». Retraité, Alain Perrard a derrière lui une carrière de recherche au CNRS et d’enseignement de la chimie industrielle. Sa voix ronde ravive des souvenirs de labo du lycée, avec sa paillasse, ses béchers et ses becs Bunsen. Au mur, le tableau périodique des éléments servait de guide dans un monde chargé de mystère. On y retrouve la généalogie du nitrate d’ammonium. « N, c’est l’azote. H, l’hydrogène. O, l’oxygène. »

L’azote comme carburant

En temps normal, il se présente sous la forme d’un « solide blanc » inodore. Plutôt stable, il a ses exigences. Pour conserver sa forme physique, il doit se méfier du « confinement, de l’humidité, du tassement », fuir tout ce qui pourrait l’échauffer. À partir de 170 °C, il fond. Au-delà de 200 °C, environ, il se décompose. Le signal d’alarme, c’est quand des vapeurs rousses s’échappent. « Des oxydes d’azote. Ça couve, ça couve, et ça part en bombe. Ça vous donne une onde de choc qui se propage à une vitesse supersonique. » Boum : c’est Beyrouth. Ou Toulouse, déjà, le 21 septembre 2001. Inaugurée en 1927, l’usine AZF stockait 300 tonnes de nitrate d’ammonium. L’explosion sur le site a provoqué 31 morts et plus de 2 000 blessés. « Stupéfiantes images », « celles d’un bombardement », entendait-on, ce soir-là, au 20 Heures de France 2. « C’était un complexe industriel, il n’en reste plus rien. »

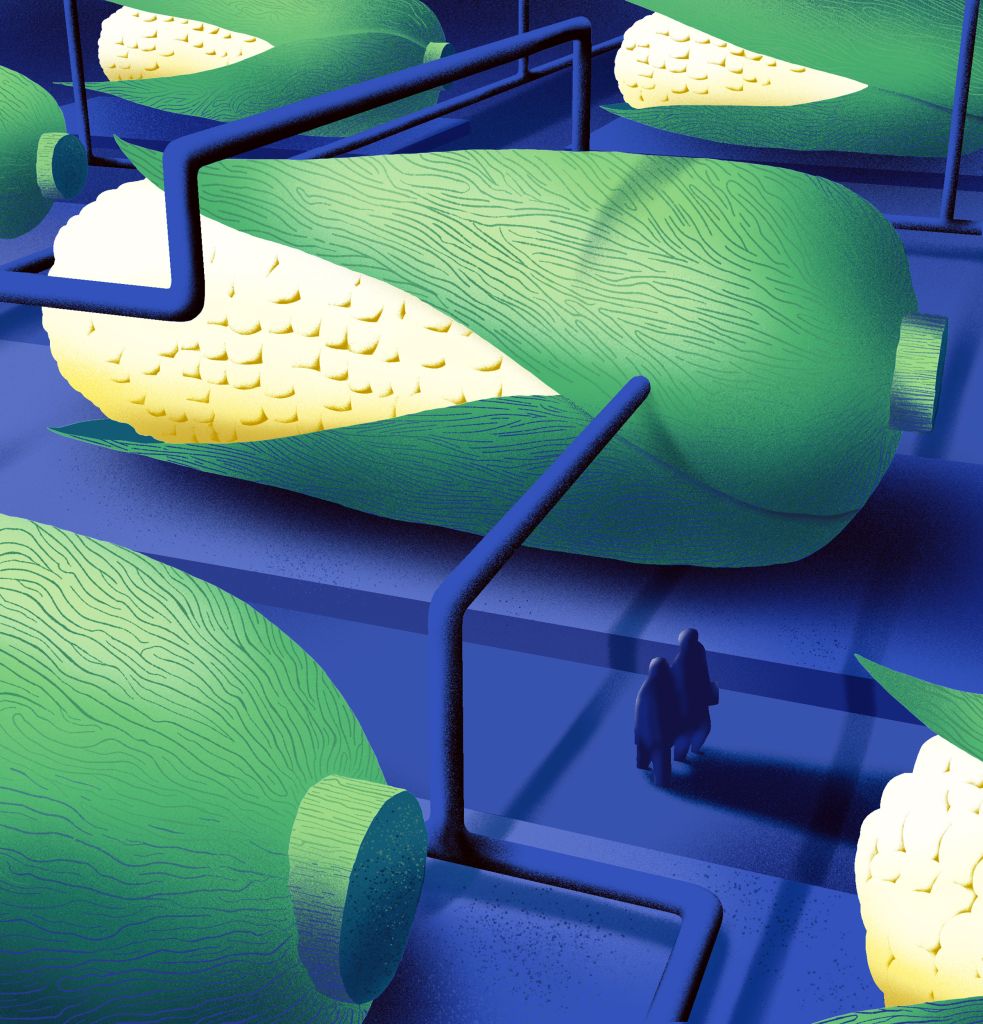

Deux univers font du nitrate d’ammonium leur chasse gardée, deux mondes aux antipodes. Le génie civil, les mines et les carrières l’utilisent pour concevoir un explosif. Il sert à creuser des tunnels, à extraire de la roche. Mais les plus gros consommateurs sont les fabricants d’engrais. En 2018, 186 millions de tonnes de fertilisants ont été déversées dans le monde, selon l’IFA, l’association internationale des industriels du secteur. Plus de la moitié étaient composées d’un élément chimique, l’azote, en grande partie apporté par du nitrate d’ammonium.

Retour au tableau périodique des éléments. Il faut s’attarder sur « N », le symbole de l’azote. Le nitrate d’ammonium en regorge et les plantes en ont besoin pour croître. L’azote a beau être le premier composant de l’air, la plupart des végétaux ne savent pas le capter dans l’atmosphère. Ils l’absorbent sous forme minérale, en le puisant dans le sol par les racines. L’humus, le lisier ou le fumier, des engrais naturels, leur en offrent, mais le nitrate d’ammonium, bien plus encore. Il les stimule, les pousse à grandir et à produire. Il est leur vitamine, leur carburant, leur dope.

Depuis 1973, l’usage des engrais à l’azote, dont le nitrate d’ammonium, a augmenté d’un tiers en France, alors que la surface des cultures se réduisait de 11 %.

Les plantes n’ont pas toujours été accros au nitrate d’ammonium. Avant lui, elles se sont entichées des fientes d’oiseaux marins, riches en azote, qu’on importait des îles Chincha, au Pérou. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, des fortunes et des guerres sont nées pour conquérir cet « or blanc » acheminé par clipper. Puis, les champs se sont enivrés aux nitrates de sodium chiliens arrachés à l’Atacama. Une révolution a lieu vers 1908. Son héros s’appelle Fritz Haber. Le chimiste natif de Wrocław, ville aujourd’hui polonaise, portait des chemises à col cassé sous sa blouse de laborantin. Des photos montrent son visage glabre, ses lunettes aux verres reliés par un pont incurvé jusqu’au-dessus des sourcils. Va-t’en-guerre en 1914, inventeur de gaz de combat, il marque l’histoire avec sa méthode de synthèse de l’ammoniac. Sa technique rend possible la fabrication à grande échelle du nitrate d’ammonium. Elle lui vaut le Nobel de chimie en 1918.

Au sortir des deux guerres, les engrais chimiques deviennent les rois des champs. Il faut nourrir un monde convalescent, chasser le spectre des famines. Les rendements des cultures explosent. Au nord de l’Europe, l’apport d’engrais a plus que quintuplé entre les années 1950 et le début des années 2000, estime la FAO (l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). À la même période, en France, le rendement du blé passe de 1,8 à 7 tonnes par hectare. Depuis 1973, l’usage des engrais à l’azote, dont le nitrate d’ammonium, a augmenté d’un tiers en France, d’après les industriels, alors que la surface des cultures se réduisait de 11 %. Ils sont un pilier de l’agriculture intensive aux côtés des pesticides et des semences industrielles. Les trois marchent main dans la main.

Une machine sans repos

Denis Barthouet a le nitrate d’ammonium dans la peau. Pour lui, il a quitté la Gironde pour les Pyrénées-Atlantiques, puis la Loire-Atlantique, avant d’emmener femme et enfants jusqu’aux Pays-Bas et de revenir vivre le long de la Garonne. Le cheveu d’argent et l’accent girondin, il est entré il y a près de trente ans chez Yara, en ingénieur novice cueilli après le diplôme par ce mastodonte des engrais. Yara s’est d’abord appelé Norsk Hydro, une entreprise norvégienne qui, dès 1905, exploite l’hydroélectricité. Bien vite, elle fabrique des engrais. Avec le nitrate d’ammonium, la nutrition des plantes a pris la voie d’une cuisine moléculaire, option chimie lourde. Un régal pour industriels. Yara est cotée en Bourse en 2004.

Yara se veut irremplaçable ; sa puissance, incontestable. Sans ses engrais, l’entreprise assure que « des millions de personnes mourraient de faim ».

Avec 16 000 employés dans soixante pays, c’est une multinationale viking, un drakkar comme logo. Chiffre d’affaires en 2019 : 10,6 milliards d’euros, dont 600 millions en France. Le groupe revendique la place de leader mondial de la production et de la distribution d’engrais. Sa mission autoproclamée : « Nourrir le monde de manière responsable et protéger la planète. » Sa vingtaine d’usines s’éparpille sur tous les continents, comme ses clients. Vingt millions d’agriculteurs dans le monde dépendraient de ses produits. L’industriel affirme contribuer à nourrir 241 millions d’êtres humains. Sans ses engrais, claironne son site internet, « des millions de personnes mourraient de faim ». Yara se veut irremplaçable ; sa puissance, incontestable.

Denis Barthouet gère les 104 salariés d’Ambès, l’un des trois sites de fabrication d’engrais de l’entreprise en France. Une machine sans repos. Cinq équipes s’y relaient en trois-huit ou en deux-huit. Le directeur vante la modernité de l’usine « fortement automatisée depuis sa construction », en 1990. La visite commence au bout du site de 47 hectares, posé sur une presqu’île où les vignobles voisinent avec les industries. La Garonne coule à une centaine de mètres. Un silo masque la vue bucolique sur le Médoc. « La zone sensible », désigne Denis Barthouet, au pied des barbelés. C’est ici qu’entre en scène l’ammoniac, la matière première du nitrate d’ammonium. 270 000 tonnes de ce gaz toxique, acheminé sous forme liquéfiée, arrivent chaque année par l’Atlantique à bord de bateaux-citernes. Depuis les Pays-Bas, où Yara en produit. Parfois de Trinité-et-Tobago, l’un des principaux exportateurs d’ammoniac au monde.

« Ici, c’est pas comme à Beyrouth »

« Vous voyez les bras de déchargement, sur l’appontement ? Quand le bateau arrive, ils viennent remplir le stockage d’ammoniac de l’usine. » Puis le gaz circule dans un entrelacs de viscères métalliques haut de plusieurs étages. Denis Barthouet est campé à ses pieds, la silhouette alourdie par l’attirail du site « Seveso seuil haut » : casque et chaussures de chantier, gilet jaune, masque respiratoire crocheté à la ceinture pour le salut des poumons en cas de fuite. « On transforme l’ammoniac en acide nitrique, puis on le mélange de nouveau à l’ammoniac pour faire du nitrate d’ammonium liquide. On en pulvérise des gouttelettes qui, en refroidissant, vont former des granulés. »

Chaque étape a ses périls. Le plan particulier d’intervention du site, le document qui anticipe les catastrophes, recense 70 « phénomènes dangereux » dont certains effets pourraient se faire sentir à 15 kilomètres : « émanations de produits toxiques », tel que l’ammoniac ou les oxydes d’azote, « émanations de fumées de décomposition dans le cas de l’incendie de stockage d’ammonitrates », « effets thermiques », « effets de surpression liés à l’explosion de gaz naturel ou encore d’ammoniac dans les zones confinées ou encore à la détonation d’un stockage d’ammonitrates ». En cas d’accident, une sirène retentira. Une minute et quarante et une secondes, trois fois de suite, séparées d’un silence. Les habitants recevront un appel automatique. « La préfecture vous informe d’un incident industriel sur le bec d’Ambès. Confinez-vous à l’abri et écoutez les consignes diffusées sur France Bleu Gironde. »

L’usine crache 550 000 tonnes de granules par an. Les sacs s’alignent par milliers : une armée de soldats attendant leur départ pour les champs.

« Mais vous allez voir, ici, c’est pas comme à Beyrouth. » Dans la salle de contrôle, le directeur pointe du doigt des ordinateurs en arc de cercle. S’y affichent « schémas de production, indicateurs de température, de débit, de pression ». Si un paramètre s’affole, « la mise en sécurité se fait automatiquement », même si l’opérateur, face aux écrans, « garde son esprit critique ». Au milieu de l’usine se trouve un entrepôt de plusieurs dizaines de mètres de long. « Le sanctuaire. On n’y entre pas comme ça. » Du nitrate d’ammonium en vrac dort dans cette cathédrale fermée au visiteur. Jusqu’à « 60 000 tonnes maxi, réparties en six cases », près de vingt-deux fois Beyrouth. Pour le voir enfin, il faut pousser jusqu’à la logistique, où le composant est ensaché. Sur une chaîne, des pinces déplient des « big bags » de 600 kilos. Ils se gonflent sous le poids des granules, puis sont scellés. Les voilà donc, ceux qui ont changé le destin de l’agriculture : des grêlons blancs irréguliers, 3 millimètres de long environ, dont l’usine crache 550 000 tonnes par an. Les sacs se dirigent vers un hangar où ils s’alignent par milliers : une armée de soldats attendant leur départ pour les champs.

Un cocktail au coût salé

À 200 kilomètres de là, des big bags Yara ont trouvé refuge chez Nicolas Sarthou avec vue féerique sur la crête des Pyrénées. L’agriculteur de 34 ans, carrure sculptée par vingt ans de rugby, est vice-président du syndicat des Jeunes Agriculteurs. Il se penche vers les sacs d’engrais qu’il utilise pour ses cultures et déchiffre leur étiquette. « C’est un produit inflammable, explosif même. On évite les sources de chaleur et de feu. Moi, je le stocke sous le hangar. Le gazole est ailleurs. En théorie, il y a pas de souci. » Vingt tonnes de nitrate d’ammonium en granules dorment là. À l’entrée de la propriété, une citerne en contient 30 tonnes sous forme liquide, mélangé à de l’urée, un autre composé chimique. En 2003, une explosion dans un hangar agricole de Saint-Romain-en-Jarez, dans la Loire, avait blessé 26 personnes, des pompiers en majorité, appelés pour un feu de ferme. Nicolas Sarthou n’a jamais eu vent d’accidents chez des particuliers. Ses soucis sont ailleurs.

Le trentenaire a repris en 2009 l’exploitation de maïs de ses parents, dans le Béarn. Son père possédait aussi un élevage laitier. Sa mère, fleuriste, l’a rejoint. « Ils ont galéré toute leur vie. » Leur fils décide de faire « la forte tête », abandonne le lait, fatigué de « travailler pour 4 euros de l’heure », mais conserve le maïs, destiné à nourrir les bêtes et les humains. Ses parcelles s’éparpillent de la périphérie de Pau, à la lisière des zones commerciales, jusqu’au pied des montagnes. La céréale s’y plaît. « Le climat océanique, le soleil, les températures hautes, c’est hyperpropice. Le sol est plutôt neutre en pH, profond pour retenir l’eau, avec une bonne couche d’humus qui fixe les nutriments dont le maïs a besoin. »

Quand je sème le maïs, j’enrobe la graine avec de l’engrais. Je refais un tour à partir de trois-quatre feuilles, et encore à six-sept feuilles.

Nicolas Sarthou, agriculteur

Il y a les nutriments que ses plantes dénichent elles-mêmes dans le sol, et ceux dont l’agriculteur les abreuve. Dont l’azote du nitrate d’ammonium. Nicolas Sarthou veut que, grâce à lui, ses plantes se développent « assez vite pour résister aux attaques des insectes et parasites, aux herbes qui pourraient lui cacher le soleil. » Le fermier leur administre sa potion avant même leur naissance. « Quand je sème, j’enrobe la graine avec de l’engrais liquide. Quand la plante germe, les racines se nourrissent de cet azote-là. Après, je refais un tour avec des ammonitrates à partir de trois-quatre feuilles. À six-sept feuilles, je rajoute une autre solution azotée. » Le fermier épand aussi des pesticides et des herbicides. Des « produits phytopharmaceutiques », comme il préfère dire. Eux paralysent les limaces, tuent les insectes ou les plantes qui priveraient son maïs de lumière. En France, 90 % des fermes pratiquent cette agriculture conventionnelle, assistée de produits chimiques.

Le cocktail d’engrais a un coût salé. « 5 200 euros par an, environ 10 % de mes charges. » Nicolas Barthou n’en choisit ni la marque ni le tarif. Sa coopérative sert d’intermédiaire. « Elle s’occupe du produit et on discute le prix. Enfin, on discute... » Les marchés mondiaux dictent leur loi. Nicolas scrute les cours et fait des stocks. « J’ai fait rentrer un camion entier quand les ammonitrates étaient à 270 euros la tonne, contre 300 euros l’an passé. Je suis tranquille pour deux ans. » Les cours fluctuent selon la saison, la provenance, mais surtout selon les tarifs du gaz et du pétrole. Le nitrate d’ammonium a besoin d’ammoniac, lui-même issu du gaz naturel. Les agriculteurs pâtissent des grands froids qui font s’envoler la demande. Ils payent cash les tensions géopolitiques.

La chimie comme béquille

Le père de Nicolas disposait d’un engrais à l’œil, naturel, aux côtés des intrants chimiques : le fumier des vaches. L’arrêt de l’élevage a tari ce filon. Son fils teste un autre « engrais vert ». L’hiver, des feuilles charnues pointent le nez dans ses prés. Nicolas tire sur leur tige et exhume des racines aux tumeurs blanchâtres : de la féverole. Les légumineuses, dont elle fait partie, captent l’azote de l’air, à la différence des autres végétaux. Nicolas la sème avant le maïs. « Je la laisse jusqu’en mars et la détruis. L’azote va rester dans le sol et le maïs va le puiser. » Avec la légumineuse et le compost de ses voisins, il pourrait réduire sa dépendance à la chimie. Et alléger ses dépenses, c’est ce qui le motive le plus. Il n’a pas encore osé passer le cap. Trop peur de « se planter ».

Nicolas surveille les rendements de ses champs comme le lait sur le feu. Il fait sa compta les jours de pluie, un tableau comme boussole. Sur une ligne, les cours mondiaux du maïs, symbole du « monde un peu sauvage » qu’est devenue l’agriculture. Sur une colonne, sa production. Au croisement des deux, des couleurs. « Quand on est là, dans le vert, je dors bien. Mais depuis quatre-cinq ans, on était plutôt là, dans le rouge. On était tombé jusqu’à 130 euros la tonne. Cette année, le prix du maïs est un peu remonté parce qu’il y a eu un déficit aux États-Unis et en Ukraine, deux gros producteurs. Mais les cours restent faibles, et quand c’est le cas, la seule façon de s’en sortir, c’est d’aller chercher des rendements. » Deux jours de pluie, au printemps dernier, lui ont déjà coûté deux tonnes de maïs sec par hectare. Face aux aléas, la chimie est sa béquille, son assurance.

À l’usine de Yara, ils étaient contents de nous expliquer qu’ils vendaient le CO2 produit par l’usine pour faire des bulles dans le Coca !

Benoît Biteau, agriculteur bio et député européen écologiste

Nicolas a conscience que la « demande sociétale » le pousse vers une production « plus naturelle ». Il l’entend, même s’il estime « en faire déjà pas mal » pour la planète. « Jusqu’à récemment, je n’avais ni féverole ni compost. Et c’est fini, l’époque où l’on écoutait tout ce que disaient les fabricants d’intrants sans se poser de questions. » Leurs produits sentent le soufre. Les pesticides et les herbicides sont déjà traités de cancérigènes, de tueurs d’abeille, de fossoyeurs de biodiversité. Les engrais passent encore sous les radars du grand public, mais pour combien de temps ? Dès 2015, le Commissariat général au développement durable a publié une étude sévère à leur sujet. La note cible le nitrate d’ammonium et les autres engrais azotés. Elle se fiche de son caractère explosif. Elle s’inquiète d’autres dangers, moins spectaculaires. Et calcule leur coût pour la société : 0,9 milliard à 2,9 milliards d’euros de dégâts sur la santé et l’environnement par an.

C’est encore « N », l’azote, qui fait des siennes. À cause du nitrate d’ammonium et des autres engrais qui en contiennent, ses pertes dans la nature sont « considérables ». Une partie est emportée du sol vers les eaux souterraines qui se retrouvent polluées par les nitrates. Comptez « entre 280 millions et 610 millions d’euros » la facture de dépollution. Les engrais provoquent aussi des rejets d’ammoniac (« précurseur des particules fines et ultrafines dans l’atmosphère ») et de protoxyde d’azote, gaz à effet de serre, dont l’agriculture est responsable à près de 88 %. Quand les agriculteurs épandent, on tousse jusque dans les villes. Sans compter que « les engrais azotés minéraux ont un effet indirect sur le changement climatique du fait de l’énergie nécessaire à leur synthèse et leur transport ». Le nitrate d’ammonium change à nouveau de visage. Le semeur de mort s’était mué en bienfaiteur de l’humanité. Le voilà revenu sur le banc des accusés.

Un junkie des intrants

Dans une autre vie, Benoît Biteau œuvrait comme directeur adjoint de Syntonie, une coopérative agricole de Charente. Jusqu’en 1999, il dirigeait une escouade de techniciens chargés de faire la tournée des agriculteurs adhérents. Des VRP des engrais, car « les coopératives margent plus sur ces activités que sur la collecte des récoltes ». À l’époque, Yara était un fournisseur majeur. Benoît Biteau a visité son usine de Sluiskil, aux Pays-Bas. « Ils étaient contents de nous expliquer qu’ils vendaient le CO2 produit par l’usine pour faire des bulles dans le Coca ! » Pour Yara, c’est une astuce écolo pour recycler ses rejets de gaz carbonique. « Pour moi, ça amplifiait juste l’idée de produits merdiques jusqu’au bout. »

Plus mon père mettait d’azote, plus il en avait besoin. Une plante suralimentée s’offre à toutes les attaques. C’était un cercle vicieux.

Benoît Biteau

Catogan et moustache de Gaulois, Benoît Biteau est aujourd’hui député EELV au Parlement européen, ingénieur agronome et paysan. À deux pas de l’estuaire de la Seudre, au sud de La Rochelle, il manœuvre sa voiture sur les chemins sinueux qui longent ses parcelles. Deux cent cinquante hectares de culture, où les engrais chimiques n’ont pas droit de cité. Pour prononcer le bannissement, Benoît Biteau a dû tuer le père. Le sien a consacré trente-cinq ans de sa vie à faire pousser le maïs. Un boomer. Un junkie des intrants. « Mes grands-parents pratiquaient une agriculture vivrière traditionnelle, physiquement pénible, dont ils vendaient le surplus. Ils avaient des vaches, des brebis, des chèvres, des volailles, des légumes. Dans l’assiette, c’était magique. Mais ils n’arrêtaient jamais. Dans les années 1960, mon père a voulu rompre avec ce modèle, pousser le balancier à l’opposé. Des industriels lui ont proposé des substances qui faisaient que, quand on avait envie de produire, il suffisait d’apporter de l’azote. Il avait un credo : “Pas de traitement, pas de récolte”. »

La conjoncture poussait au crime. « Quand on achetait le litre de Super à 15 centimes de francs, on pouvait y aller sur l’azote. Alors on fonçait. Et ça marchait. Mes parents payaient beaucoup d’impôt sur le revenu, chaque année l’équivalent de 30 000 euros aujourd’hui. » Le paternel n’a pas vu arriver « la bascule ». Deux chocs pétroliers et une nouvelle politique agricole commune, en 1992, synonyme d’une chute des prix des produits agricoles, désormais compensés par des aides. « À partir de là, les cours mondiaux, des céréales et de l’énergie ont fait le revenu de l’agriculteur. »

« Des sols dévastés »

En 2007, Benoît Biteau reprend la ferme et découvre des livres de comptes criblés de dettes. L’entreprise est au bord du dépôt de bilan. Les sols sont en ruines. « Dévastés, inertes, car privés de la matière organique qui pourrait leur fournir naturellement de l’azote, à force d’avoir été traités comme de simples supports. » Le père a aussi arrosé ses champs aux pesticides. « Plus il mettait d’azote, plus il en avait besoin. Une plante suralimentée s’offre à toutes les attaques. C’était un cercle vicieux, son affaire. » Le fils s’endette mais reprend la boutique. Il fait le « pari un peu dingue » de « partir d’une feuille blanche ». « J’arrête l’azote, les pesticides, l’irrigation. Je prends le contrepied des dérives de l’agro-industrie. Retrouver mon autonomie, c’est l’une des clés de la réussite économique. »

Benoît Biteau engage sa voiture le long d’un terrain qu’il a connu, enfant, comme une forêt. « Mon père avait fini par tout couper. J’y ai replanté des arbres. Cet été, plus on était proche d’eux, plus les récoltes étaient belles. » Merisiers, cormiers, alisiers, érables sont ses « alliés », une arme anti-engrais. « Leur système racinaire se régénère très vite, il nourrit le sol et lui fournit de l’azote. Ils sont le socle d’un écosystème en équilibre que les substances de synthèse empêchent. » Le mélange des cultures est encore une autre arme. Descente de voiture, nous voilà les pieds au milieu des semis. Dans un même passage, son semoir a planté lentille et épeautre. La première, une légumineuse, fixe l’azote pour le second, qui lui sert de tuteur pour grandir. Échange de bons procédés. Plus loin, c’est la luzerne plantée avant l’épeautre qui a rempli le réservoir à azote, avant de s’en aller nourrir les bêtes. Les chèvres et les baudets remboursent leur pitance en fumier. Le cercle est redevenu vertueux.

Une ONG a pisté les dépenses en lobbying de Yara auprès des institutions européennes : 11,8 millions d’euros en un peu moins de dix ans.

À une époque, « le ton est monté » entre le père et le fils. Le patriarche a pu croire que son rejeton prônait « le retour à la bougie », qu’il se croyait « plus malin que les autres » et dépréciait ce que lui avait accompli, mais ses résultats l’ont détrompé. « Ma première récolte certifiée bio, en 2009, je lui ai demandé de la récolter. Il m’a dit : “Ouais, ouais, je te ramasse ton orge dans l’après-midi.” Il y avait 12 hectares quand même… Il m’appelle trois heures après. Les bennes étaient pleines. Il me dit : “Je finirai jamais cet après-midi…” Depuis, je n’ai plus jamais entendu : “Pas de traitement, pas de récolte”. » Benoît Biteau assure que sa ferme génère autour de 200 000 euros de chiffre d’affaires par an et le rémunère 2 600 euros net par mois. Depuis 2010, ses indemnités de mandat (d’abord comme élu régional, puis européen) vont à son entreprise agricole pour embaucher jusqu’à trois salariés à temps plein.

La révolte des riverains

En mai 2020, la Commission s’est fixé pour objectif de réduire l’usage des engrais d’au moins 20 % d’ici 2030 pour limiter leurs effets néfastes sur l’eau, l’air et les sols. Mais leurs partisans intriguent toujours à Bruxelles, champ de bataille du monde agricole. L’ONG Corporate Europe Observatory a pisté les dépenses en lobbying de Yara auprès des institutions européennes : 11,8 millions d’euros en un peu moins de dix ans, via des consultants ou d’influents groupes de pression. Prenez Fertilizers Europe, le lobby des industriels européens des engrais, auquel Yara adhère. Son site internet est la vitrine d’un business plus vert que vert. Il promet, à l’horizon 2050, un monde où les engrais ne pollueront plus. Un avenir d’ammoniac fabriqué à l’éolien. Un futur gavé de « technologies pilotées par la data », où « l’agriculture de précision » permettra aux fermiers de doser « les mesures optimales » d’engrais pour les rendre inoffensifs.

Mais en coulisses, Fertilizers Europe lutte pour rester dans le jeu face à la concurrence venue de Russie, de Chine ou du Moyen-Orient. Il plaide pour un accès bon marché et stable à l’énergie, et réclame l’exploitation du gaz de schiste. À l’échelle du monde, les fabricants ferraillent dur pour convertir aux engrais les paysans des pays émergents, alors qu’en Europe de l’Ouest la demande tend à décliner. L’Union européenne ne représente plus que 9 % de la demande mondiale des engrais à l’azote ; la France, 2 %, contre 8 % dans les années 1960, selon Yara. La multinationale s’est vu décerner le prix « Pinocchio » des Amis de la terre. Le trophée récompense les entreprises qui cherchent à repeindre d’un vernis vert des activités destructrices pour la planète. « Les industriels des engrais sauvent leur peau », dit le député écolo Benoît Biteau.

Quand j’ai su qu’il y avait la même usine qu’AZF près de chez moi, je me suis inquiété. Ça vient de péter à Beyrouth, ça peut arriver chez nous.

Yannick Magne, habitant de Gron

« Nitrate d’ammonium, activité mortifère », « Libérons les sols », « Stop empoisonnement de l’eau, de l’air, des terres », « Une autre agriculture est possible. » Autour des usines d’engrais, une révolte se fait entendre. Elle n’est pas nouvelle, mais elle se renouvelle. La bombe de Beyrouth a projeté un peu partout des éclats d’inquiétudes. En septembre 2020, pour l’anniversaire de l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, une bannière noire était déployée devant Yara à Ambès. Sous la pluie fine, les militants d’un collectif d’associations réclamaient « une plus grande transparence dans la gestion des sites Seveso ». Ils s’inquiètent des arrêtés préfectoraux et des mises en demeure que Yara collectionne. À Ambès, la préfecture somme le groupe de respecter ses obligations en matière de prévention des fuites d’ammoniac. À Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, elle fulmine aussi. L’azote et le phosphore décelés dans les eaux industrielles et pluviales de l’usine dépassent les seuils autorisés. Ils nuisent à « la qualité des milieux récepteurs » et favorisent les algues vertes sur les plages. Dans l’air, Yara rejette plus de 200 tonnes de poussières par an, soit près de 550 kilos par jour, outrepassant les limites. Il en est le premier émetteur régional.

« Il y a des règles que Yara ne respecte pas »

« On est entouré de pollueurs, soupire Yannick Magne. On est d’accord pour des entreprises, mais propres. » Retraité d’Airbus, il préside l’association des habitants de Gron. Au bord de l’estuaire de la Loire, l’ancien village de pêcheurs est ceinturé d’usines. À côté de Yara brûle la torchère d’Engie, à deux pas de la raffinerie Total. Ici, l’industrie est un cadre de vie. Yara n’est pas le seul pollueur. Le nitrate d’ammonium n’est pas le seul risque industriel. Ils sont une partie d’un tout. Le beau-frère de Yannick Magne a longtemps travaillé pour le fabricant d’engrais. Tous les deux, ils se sont « pris la tête en repas de famille ». Sur les dangers de l’industrie, sur la pollution, sur ses effets sur la santé, sur ce que la chimie fait aux humains. « Lui dit : “Arrêtez avec tout ça. J’ai 79 ans, je joue au tennis et je suis en pleine forme”. »

Mais quand même. Avec la peur de l’explosion, les habitants ont l’impression de « vivre sur une poudrière ». « J’ai survolé l’ancien site d’AZF, à Toulouse. Quand j’ai su qu’il y avait la même usine près de chez moi, j’ai commencé à m’inquiéter. On m’a dit : “Mais non, pourquoi ça péterait ici ?” Ça vient bien de péter à Beyrouth, ça peut arriver chez nous. Surtout quand on voit qu’il y a des règles que Yara ne respecte pas. » Dans les années 1970, les « anciens » de Gron se sont battus pour sauver le village qui devait être détruit pour construire des tankers. Ils ont refusé les expropriations. Yannick Magne en vient parfois à se demander « si c’était une bonne idée ». Comme si la coexistence entre la chimie et les êtres vivants touchait ses limites. « Une fois, avec ma femme, on se promenait sur les bords de Loire. Dans l’eau, il y avait un millier de mulets sur le dos, le ventre à l’air. » En overdose.