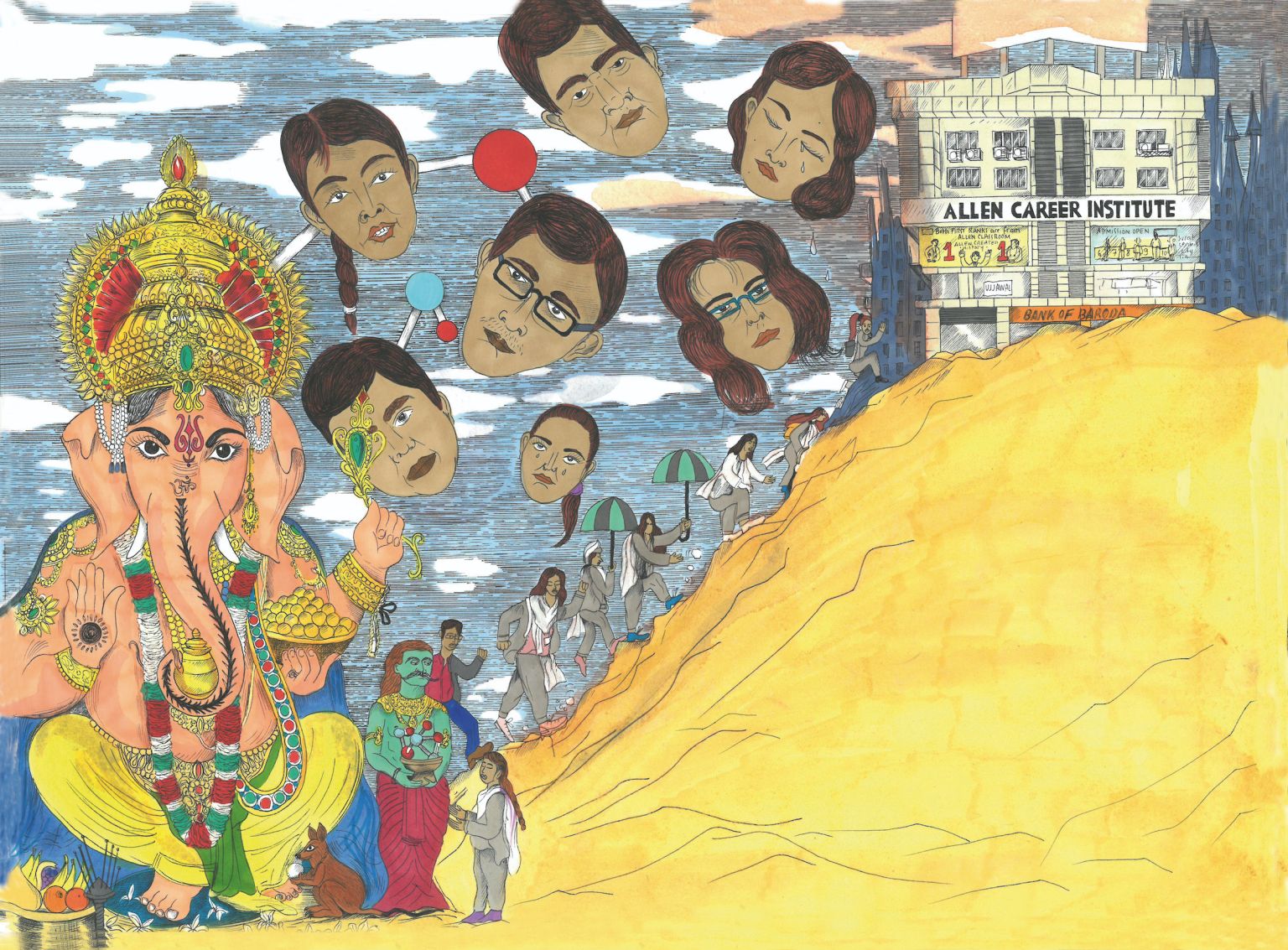

Auront-elles un jour leur portrait géant apposé sur la façade ? Chaque matin, Arpana et Vimukti, 16 ans, contemplent au fronton de leur école des têtes juvéniles qui leur ressemblent. Des modèles ou plutôt des produits d’appel, comme il y en a des dizaines accrochés dans la ville. Filles en chemisier blanc, garçons à la cravate club, pris de trois quarts, façon photo de classe à l’ancienne. Tous reçus premiers aux examens les plus durs du sous-continent indien.

« Encore un succès pour Allen ! », proclame l’affiche au-dessus des visages des lauréats. L’institut Allen prépare aux meilleurs cursus scientifiques du pays, ceux dont les parents rêvent pour leur progéniture. Une usine à bachotage, pareille à un campus, avec ses onze bâtiments jaunes aux stores verts, et qui ne cesse de s’étendre. La réussite de ses « anciens » est son meilleur argument de vente.

Elles partagent une même ambition : être admises à l’un des concours d’entrée les plus convoités, celui de la faculté de médecine.

Sur ses bancs, soixante-dix mille étudiants jouent des coudes dans l’espoir d’avoir eux aussi leur effigie placardée sur les murs. Parmi eux, Arpana et Vimukti. La première, vêtue d’un chemisier noir, un pantalon étroit assorti, vient du Bihar, le plus défavorisé des vingt-neuf États de la fédération indienne. La seconde, le nez percé d’un anneau doré, arrive de Bénarès, sur les rives du Gange.

Elles partagent une même ambition : être admises à l’un des concours d’entrée les plus convoités, celui de la faculté de médecine. Comme tant d’autres, leur quête acharnée d’ascension sociale les a conduites à Kota, baptisée « la cité de l’éducation ». En trois décennies, cette ville du Rajasthan, au nord-ouest de l’Inde, est devenue la Mecque des prépas aux grandes écoles. Chaque année, elle accueille cent vingt mille élèves. Plus de cent collèges privés de « coaching » se disputent ce marché très juteux, ainsi qu’un millier d’hôtels, de cantines et de cybercafés.

Boulot jusqu’à minuit, week-end compris

À l’instar des autres étudiants, Arpana et Vimukti vivent dans un quartier tranquille entièrement dévolu aux études. Rien à voir avec le centre-ville bruyant et désordonné, aux rues encombrées de rickshaws, de carrioles déglinguées et de 4×4 climatisés, où les baraques en tôle frôlent les forts en pierre pourpre des maharajas. Ici, les immeubles semblent tout juste sortis de terre.

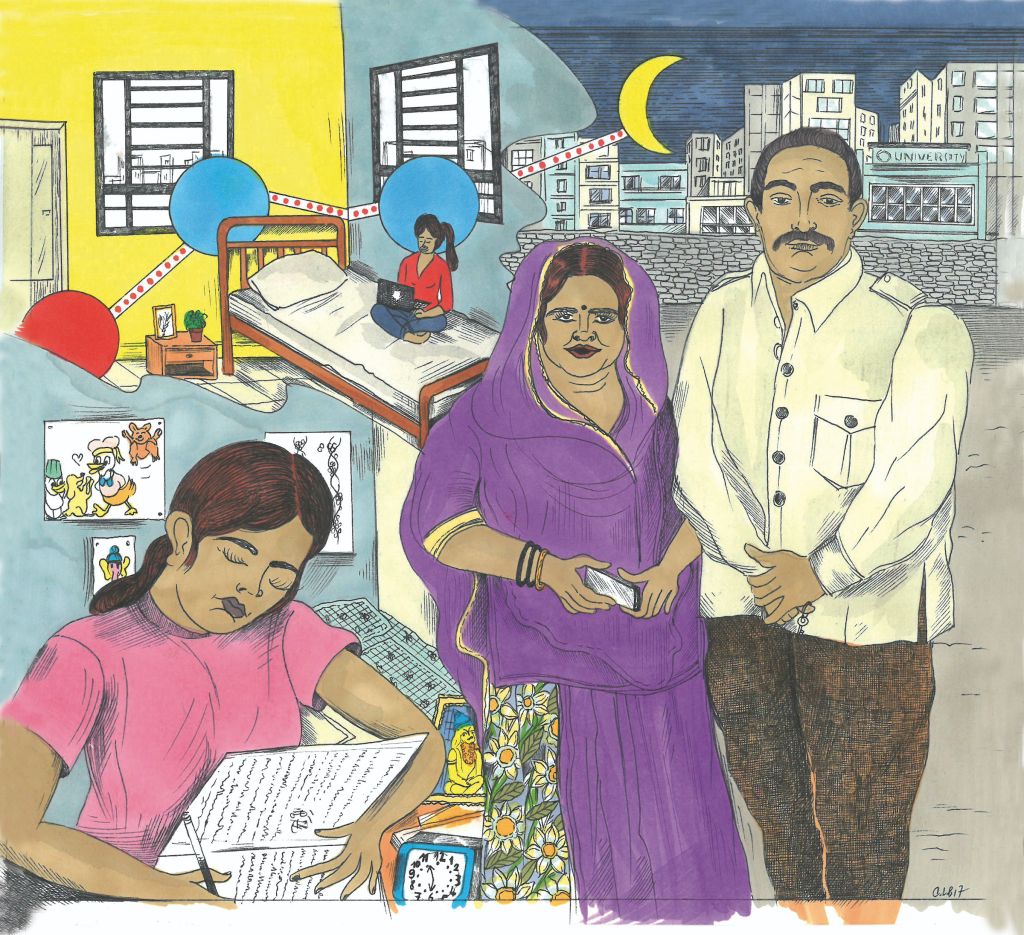

Les deux adolescentes habitent depuis six mois la pension Srijan. Une maison de cinq étages, couverte de panneaux imitation bois, qui accueille quatre-vingt-dix élèves. Que des filles, âgées de 15 à 20 ans. Conservatrice et patriarcale, la société indienne préfère la non-mixité, gage d’honneur et de bienséance.

Il est 19 h 30. Toute menue, un visage enfantin encadré par d’épais cheveux noirs, Arpana accueille son amie dans sa chambre pour réviser. Ambiance studieuse, pas le moindre bruit. Jusqu’au moment où la jeune fille éclate : « J’en peux plus. Ça devient trop, trop dur ! » Assise en tailleur sur son lit, seul mobilier de la pièce avec un minuscule bureau en Formica, elle tourne les pages d’un cahier griffonné. « C’est un cours sur les réactions chimiques », dit-elle d’une voix si aiguë qu’on l’entend à peine. Elle pointe une suite d’équations incompréhensibles. « Allez, on tient encore une heure et on descend dîner ? », tempère Vimukti, étendue au sol sur des coussins. Un poids plume, elle aussi. Un mètre soixante tout au plus. On dirait deux souris perdues dans un labyrinthe de bouquins.

En trois décennies, Kota, une ville du Rajasthan, au nord-ouest de l’Inde, est devenue la Mecque des prépas aux grandes écoles. Chaque année, elle accueille cent vingt mille élèves.

Le rythme de la scolarité est infernal. Des maths et de la physique-chimie déversés à dose de cheval devant des classes de plus de deux cents élèves. Les profs n’ont pas le temps de répondre aux questions. L’étudiant doit bûcher par lui-même, ingérer théorèmes et équations, jusqu’à l’écœurement, pour les recracher aux concours blancs. « Les cours commencent à 7 heures et finissent à 13 heures, détaille Arpana. On rentre déjeuner à la pension et on se remet au boulot jusqu’à minuit, week-end compris. »

Vimukti potasse dès le réveil. Elle relit en s’habillant le tableau périodique des éléments et un cours sur l’ADN punaisés au-dessus de son lit. Les feuilles ont un peu jauni. « À force, j’espère que ça va rentrer. » Elle et sa copine ne dorment pas plus de cinq heures par nuit. Qu’importe. L’institut Allen a fait sienne une maxime d’un ex-président indien : « Les rêves ne sont pas ce que vous voyez dans votre sommeil, mais ce qui vous empêche de dormir. »

L’école a été créée en 1988 par quatre frères ingénieurs, les Maheshwari. En mémoire de leur père, Laxmi Nara, les fondateurs ont transformé ses initiales « L. N. » en « Allen ». Un nom anglais fait toujours plus chic.

Quand elles s’accordent une pause, Arpana et Vimukti se jettent sur une boîte en fer remplie de chocolats et de gâteaux maison. Les deux familles ravitaillent leurs championnes en colis divers. Et se saignent pour payer leurs études. En additionnant loyer, nourriture, frais de scolarité, achat des manuels, transports et blanchisserie, la note peut atteindre 4 000 euros par an. Près de trois fois le revenu moyen.

« J’ai une voiture avec chauffeur »

La pension appartient à M. et Mme Akhavi. Le couple m’accueille le soir de mon arrivée dans un vaste salon épuré, au dernier étage. Un écran plat trône au milieu de canapés en bois d’inspiration moghole. Dans la chaleur sèche de l’automne, les ventilos tournent à pleine vitesse. Il faut élever la voix pour se faire entendre.

Le t-shirt toujours trop large, des bouclettes sur le crâne, le mari, Rajendra, est ingénieur hydraulique, lui-même fils et petit-fils d’ingénieur. Ce colosse moustachu, chaleureux et jovial a roulé sa bosse au Rajasthan, partout où il y avait des barrages à construire. À 53 ans, il fait partie de la classe moyenne. « Je gagne 90 000 roupies par mois [1 200 euros] pour huit heures de travail par jour. » Il précise : « Et j’ai une voiture avec chauffeur. »

Susheela, son épouse, diplômée en psychologie, ne fait pas ses 50 ans. Elle arbore chaque jour une tenue d’une couleur de l’arc-en-ciel : longue jupe vive ourlée de fil doré, tunique courte et voile léger dont elle s’enroule la tête et les épaules. Elle assortit le tout à des bracelets en verre. C’est elle la vraie maîtresse des lieux, celle qui chaperonne sa tribu de filles adoptives.

Susheela, diplômée en psychologie, ne fait pas ses 50 ans. C’est la vraie maîtresse de la pension, celle qui chaperonne sa tribu de filles adoptives.

Leur balcon donne sur un parc rempli d’aigrettes et de pélicans. Au-delà brillent les néons des prépas aux noms enjôleurs : Resonance, Vibrant Academy, Career Point… Le regard dans le vague, Susheela dit de sa voix grave : « Voilà le Kota moderne. » À la fin des années 1980, quand Rajendra est sorti de l’Indian Institute of Technology (IIT) de Bangalore, l’une des prestigieuses écoles publiques d’ingénieurs, Kota n’était pas encore connue comme l’eldorado des prépas. Aujourd’hui, des copains de promo lui envoient leurs filles en pension.

Le destin de la ville bascule lorsque JK Synthetics, usine chimique pourvoyeuse d’emplois à des kilomètres à la ronde, met la clé sous la porte. Plus assez de boulot ou trop de grèves, les versions divergent. Un cadre au chômage, Vinod Kumar Bansal, se met à donner des cours à une poignée d’étudiants qui rêvent des « IIT », les fameux instituts technologiques indiens. Un élève se hisse en tête du classement national. Puis un autre. Et ainsi de suite. Les ados affluent dans le salon de l’apprenti prof qui finit par ouvrir une école. D’autres l’imitent. Kota a trouvé sa raison d’être. « Comme quoi Dieu prend mais redonne bien plus ! »,s’enflamme Rajendra.

La réussite des Akhavi est indissociable de celle de Kota. Ils vivaient à l’ouest du Rajasthan lorsque leur fils aîné entre à l’école de Bansal en 2006. Ils le suivent « pour que tout le monde soit réuni ». Une fois adultes, les enfants continuent leur route vers Delhi et Bangalore. Rajendra et Susheela restent. La ville leur semble pleine de promesses.

Il faut voir les marchands de glaces et de films piratés, les chauffeurs de taxis collectifs ou les profs particuliers tourner autour des étudiants avec gourmandise.

Le père fait ses calculs, l’index levé. « On a acheté un premier terrain 60 000 euros, sur lequel on a construit une pension que l’on a vendue 200 000 euros au bout de trois ans. On a réinvesti dans un nouveau terrain et emprunté pour construire cet endroit qui vaut aujourd’hui près d’un million ! » Un beau-frère a suivi l’exemple et ouvert un hôtel à proximité avec sa retraite de prof de sciences.

Kota accouche sans cesse de petits et grands entrepreneurs. Tous veulent leur part du butin. Il faut voir les marchands de glaces et de films piratés, les chauffeurs de taxis collectifs, les profs particuliers, les réparateurs de vélos ou les blanchisseurs tourner autour des étudiants avec gourmandise. Une jeune fille s’étrangle : « À Kota, un cahier vaut 50 roupies, contre 30 ailleurs. Même les pommes sont plus chères que sur les marchés de Bombay. Et pas la peine d’essayer de négocier ! »

Susheela a installé son bureau au rez-de-chaussée de la pension. De retour de cours, les filles partent se changer et prendre une douche dans leur chambre. Elles redescendent la voir, pomponnées, en pyjama, sur les coups de 19 heures. Leurs tongs crissent sur le marbre orangé. Elles lancent à l’adresse de leur logeuse un « Hello Auntie ! » « Tatie » Susheela les reçoit dans son fauteuil en cuir de femme d’affaires, un coussin calé dans le dos. D’un coup, sa pièce climatisée embaume la lotion et le shampooing. Les pensionnaires s’y sentent bien. Elles sont six ou sept serrées, épaule contre épaule, sur une rangée de chaises.

Rajendra, quand il est rentré du travail, prend place à leurs côtés. Il ne touche jamais à ce qu’il appelle « le siège de la présidente ». Il se définit comme un partisan de « l’“empowerment” des femmes ». « Grâce à l’hôtel, mon épouse gagne autant que moi. C’est une très bonne chose. Ça ouvre des horizons. »

« Mon téléphone est en détention »

Un dimanche d’examen blanc, une apprentie ingénieure fait son entrée dans le bureau et éclate en sanglots. Des spasmes secouent ses épaules. Une tristesse de fin du monde coule sur ses joues. La gamine s’est plantée au test de physique, elle qui ne se pardonne aucune note en dessous de sept sur dix. Le patron de la pension la rassure d’un sourire. « C’est la routine », confie-t-il en aparté.

Un autre matin, son épouse descend au petit déjeuner les yeux cernés. « Une étudiante m’a réveillée en pleine nuit. Grosse crise de larmes, tremblements… J’ai fini par la faire dormir dans la chambre de ma fille. » Quand elles ne craignent pas d’échouer, les étudiantes souffrent d’être éloignées de leur famille. Le père et la mère demeurent à leurs yeux une autorité incontestable, une force protectrice sans équivalent. La plupart d’entre elles retourneront vivre à leurs côtés, une fois la parenthèse de Kota refermée. Chaque soir, elles leur confient au téléphone leur blues adolescent.

Susheela cache dans son tiroir le portable d’une pensionnaire, grande, mince, très vive, deux petits anneaux aux oreilles et une longue tunique à fleurs. « Mon téléphone est en détention, se plaint la jeune fille, hilare malgré tout. Je n’ai droit d’y toucher qu’une fois par jour à 20 heures. C’est une punition atroce ! » Susheela : « Quand elle est arrivée à Kota, elle appelait chez elle matin et soir pendant trois heures. La maman n’en pouvait plus… »

Les deux hôteliers acceptent de jouer les parents de substitution. « On ne peut pas se contenter de donner les clés des chambres et basta, résume le mari. Les parents veulent que leurs filles soient en sécurité chez nous, physiquement et mentalement. Aucun problème ne doit les distraire de leurs études. »

Vitré des deux côtés, leur bureau est un vrai mirador. À un père qui prospecte des pensions et demande où sont les caméras en sirotant un chaï, la patronne répond : « La vidéosurveillance, c’est moi ! » Rien ne lui échappe. Les étudiantes consignent leurs heures d’entrée et de sortie dans un épais cahier. Le matin, Susheela s’assure que personne ne sèche les cours. « Quand on rate une journée dans les instituts de coaching, c’est fini, on ne peut plus rattraper. Travailler régulièrement, c’est la clé du succès. »

Dehors, les garçons font les kakous

Le soir, elle cadenasse les grilles de l’entrée. Pour s’échapper par la porte de service, il faut négocier avec elle. « On peut aller acheter des glaces ? », « J’aimerais aller chercher une bouteille de lait », quémandent les filles, un billet de dix roupies roulé en évidence dans la paume de la main. Dans la rue, les garçons font les kakous à mobylette. Ils maraudent en meute devant les pensions. Le mari fronce les sourcils : « Il y a bien quelques gamines à qui ça ne déplairait pas d’aller les rejoindre. Mais c’est à nous de poser les limites. »

Une fine silhouette, visage d’actrice, brave le couvre-feu. Il est 21 heures passé. Elle traverse la cantine à pas de loup, ondule derrière un poteau pour ne pas être vue. Loupé. Cri de sa logeuse : « Où étais-tu ? » La coupable se fige, les yeux cerclés de khôl comme pétrifiés, et bafouille une excuse. « Auntie » lève les yeux au ciel, puis éclate de rire.

Un soir, les portes viennent de fermer et une élève prénommée Pinal patiente dans le hall en attendant le dîner. Elle revient du temple de Ganesh, du vermillon sur le front en guise de bénédiction. Le dieu à tête d’éléphant est réputé choyer les étudiants. À six mois des épreuves, autant ne pas le heurter.

Avec sa chemise en jean et ses lunettes rouges, Pinal a tout de l’ado marrante. À travers la grille, elle scrute dans la nuit noire les garçons éclairés par les ampoules nues des stands de snacks et de boissons. « Regarde-les, à traîner, à boire des Cocas avec leurs potes au lieu de travailler, s’écrie-t-elle. Dans leurs pensions, il n’y a aucune discipline. Les portes ferment à 23 h 30. Certains dorment dehors et personne ne s’en soucie. »

Elle est catégorique. « La moitié d’entre eux ne vient pas à Kota pour étudier. » Ils préfèrent traîner dans les échoppes. Comme le Rishab Movie, une cabane en tôle et en toiles, qui charge les derniers films de Bollywood sur une carte mémoire pour moins de dix roupies. C’est tentant. « Ils se mettent à boire et à fumer, assure Pinal, l’air dégoûté. Les pires sont ceux des villages qui éprouvent pour la première fois un sentiment de liberté. Eux ont de grandes chances de partir en vrille, ici. »

L’adolescente se montre sévère envers les garçons. Elle n’en fréquente pourtant aucun hormis son cousin, élève d’un autre institut. Sa classe, chez Allen, n’est pas mixte. En prépa de médecine, les filles forment la moitié des effectifs, à la différence des classes d’ingénieurs où elles ne constituent qu’une poignée. Allen en profite pour les séparer. Chaque sexe dispose même de son propre escalier. Gare aux contrevenants, les surveillants ont l’œil.

Je me limite à trois bonnes copines. Plus on en a, plus on risque de tomber sur de mauvaises fréquentations. Avec les autres, je suis sympa, c’est tout.

Pinal

Pinal applaudit cette ségrégation. « À notre âge, on serait tenté de flirter. » Elle ne se plaint pas non plus de devoir porter un uniforme : longue kamiz gris pâle sur un pantalon blanc serré aux chevilles, écharpe en coton léger pour couvrir la poitrine. « On ne perd pas de temps à faire des efforts pour plaire ou suivre la mode. » Du haut de ses 17 ans, cette enfant d’un pharmacien et d’une mère au foyer parle déjà comme une dame ambitieuse, prête à tout pour sa « carrière ». Elle rationne son temps et son amitié. « Je me limite à trois bonnes copines. Plus on en a, plus on risque de tomber sur de mauvaises fréquentations. Avec les autres, je suis sympa, c’est tout. »

Elle dîne souvent seule et ne s’en plaint pas. Elle s’est juré de ne rater aucun cours et s’y tient, malgré la fatigue et les petits soucis de santé. Il n’y a ni télévision ni Internet à la pension, mais Pinal range son « smartphone » sous clé pour échapper à la tentation. Jusqu’au concours, elle a fait une croix sur les repas de famille, les mariages, les fêtes religieuses. « C’est dur. Mes cousins m’appellent pour me raconter à quel point ils se sont bien marrés. Mais j’ai décidé de tout sacrifier pour mes études. »

« Ne devoir compter sur personne »

Dans moins d’un an, si son plan se déroule comme prévu, Pinal verra son nom affiché sur la liste des admis en fac de médecine. Une perspective qui justifie tous les renoncements. « Allen nous invitera pour une journée de fête, mes parents et moi. Il paraît que c’est incroyable. Il y a un déjeuner, puis un show et un dîner super copieux. Les profs nous appelleront sur scène et nous remercieront pour ce que nous avons fait. On recevra une médaille ou un trophée. »

Sept ans plus tard, elle sera pédiatre. Elle n’a jamais voulu faire que ça. Son prénom signifie « la déesse des enfants ». Pinal aime l’idée d’être appelée « docteur ». « C’est un titre que les gens respectent. »

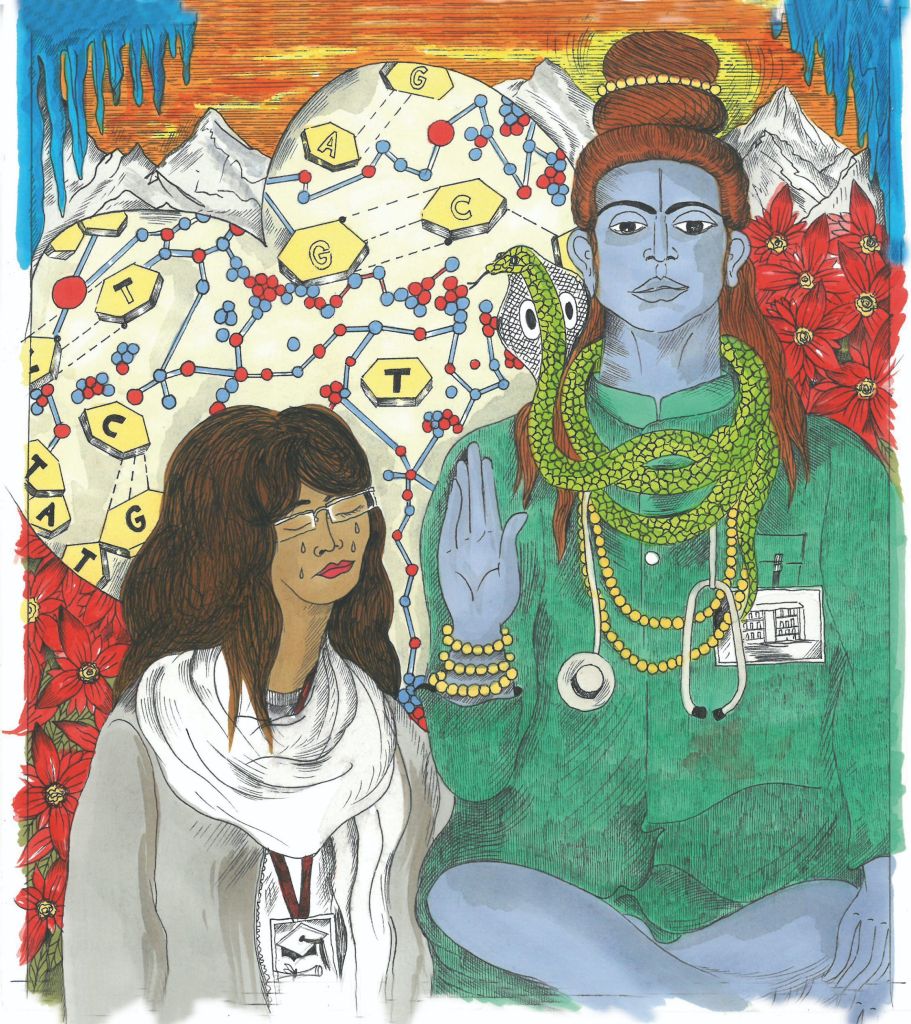

Au dîner, la gamine à qui Susheela avait confisqué le téléphone m’explique qu’elle aussi veut être médecin, car « en Inde, ce sont de véritables dieux. Les gens leur vouent un respect infini car ils placent leur vie et celle de leurs proches entre leurs mains. C’est pour ça que tout le monde en veut un dans sa famille ». Elle n’a pas la fibre scientifique et ne soignera peut-être jamais un malade. C’est le diplôme qu’elle convoite, et le prestige, l’influence qui vont avec.

Son truc, c’est la géopolitique. Elle dévore journaux et essais que son père, professeur d’histoire-géo, lui rapporte. Il aime débattre avec elle des grands enjeux du moment. Ces derniers temps, elle se passionne pour le Brexit et les relations indo-américaines. À table, ses copines gloussent. « On est plutôt branchées musique, Justin Bieber et One Direction. » Concentrée sur son plat de lentilles aux épices, l’accro au portable hausse les épaules. « Eh ben moi, je déteste ça. »

Les filles de la pension sont nombreuses à rechercher un statut social incontesté. Elles parlent déjà salaire. Sans complexes.

Dans un second temps, elle veut passer les concours de la haute fonction publique qui ouvrent la voie à des postes stratégiques au gouvernement fédéral, à la tête des États ou des grandes entreprises. Puis intégrer un parti, devenir experte des affaires étrangères. Bien sûr, « ce n’est pas pour tout de suite. J’ai besoin de temps pour me faire connaître et respecter. Mais pour cela, médecine est un tremplin parfait ».

Les filles de la pension sont nombreuses à rechercher un statut social incontesté, que seul le titre d’ingénieur ou de médecin semble à même de leur apporter. Elles parlent déjà salaire. Sans complexes. « Avoir la mention “IIT” sur son CV double automatiquement le “package” », expliquent-elles.

C’est aussi un passeport pour intégrer les grandes entreprises high-tech et obtenir un visa pour les États-Unis, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni. « On veut travailler dans des hôpitaux publics car ce sont ceux qui paient le mieux », renchérissent les docteurs en herbe.

Arpana pense que son indépendance se jouera sur sa fiche de paie. « Je veux bien gagner ma vie pour ne devoir compter sur personne. Beaucoup de filles s’en remettent à leur mari. Mais qui sait ce qui peut se passer plus tard ? Ma mère est femme au foyer et je ne veux pas de cette vie-là. » Sa copine Vimukti opine.

« Réussir est ma seule chance de quitter l’Inde »

Encombré de gravats et de fauteuils de récup, le toit de l’hôtel offre une vue panoramique sur Kota. Partout à l’horizon s’élèvent les instituts de coaching. Les étudiante y montent l’après-midi pour réviser au calme, jusqu’à ce que la nuit gêne la lecture. Elles serpentent au milieu du bric-à-brac et marmonnent une formule de maths comme les moines psalmodient des mantras. Certaines décrochent et rêvassent face au coucher de soleil.

Une jeune fille débarque un jour sur la terrasse, un pigeon faiblard blotti dans sa kurta. Elle rend sa liberté à la bête malade qui était coincée dans l’escalier et tire vers elle une chaise en rotin. Elle s’exprime dans un anglais hésitant. Contrairement à ses camarades qui ont étudié dans la langue de l’ancien colonisateur, restée celle des élites, elle a fait sa scolarité en hindi.

Cette fille de militaire se met une pression folle pour réussir ses études. Son frère a réussi le concours d’IIT. Ses parents seraient fiers qu’elle suive la même voie. Ce serait un événement dans son village. « Chez moi, les filles ne font pas d’études. À mon âge, elles sont mariées et ont des enfants. »

Même les membres de sa famille élargie ne comprennent pas ce qui la pousse à tant d’ambition. « Ils ne voient pas l’intérêt que j’aille dans le supérieur. Ils ne se gênent pas pour le dire si je passe trop de temps à réviser dans ma chambre. » Elle a l’impression de porter sur ses épaules le destin de son sexe. « Si j’entre dans un IIT et pars vivre aux États-Unis, je montrerai à tous combien c’était utile. Si j’échoue, ils diront : “À quoi bon envoyer les filles étudier ?” »

Mes copains de classe ne s’intéressent qu’au concours et à rien d’autre. Pour eux, intégrer une école est une fin en soi. Ils ignorent tout du monde.

Chaitali

Près d’elle, Rashmi rumine ses doutes. Lunettes rectangulaires, queue de cheval, t-shirt sage à col rond, la panoplie de la bonne élève, elle trimbale ses bouquins de physique, bourrés d’équations annotées, mais n’a pas le cœur à les ouvrir. « Je me sens lasse, déprimée. » Elle triture son « smartphone » flambant neuf. En fond d’écran, une photo de l’IIT de Kharagpur, « le premier du pays », construit en 1950 dans une ancienne prison britannique. « Ça me motive », sourit-elle.

Ce soir, elle n’est plus sûre de rien. Elle qui a « toujours été la meilleure à l’école » a peur de l’échec. C’est irrationnel : elle a fini dixième sur cinq mille au concours blanc. Mais l’enjeu l’écrase. « Réussir est ma seule chance de quitter l’Inde. » Elle est fâchée avec son pays. « Ici les gens sont trop peu éduqués. On n’est jamais libre. Les familles s’immiscent dans nos vies. » Elle rêve du parcours de son grand frère. Après son diplôme de l’IIT de Delhi, Apple lui a fait un pont d’or. Il mène une vie de nabab à New York. En cinq ans, il n’a remis les pieds qu’une fois en Inde, pour son mariage avec une collègue. Rashmi n’a pas pu assister à la noce. Trop occupée à réviser.

Rap et confettis pour la journée du fun

Une longue tresse brune ramenée sur la poitrine, Chaitali est la seule pensionnaire originaire de l’Inde du Sud et quasiment la seule à l’institut Allen. Depuis son arrivée, elle subit un choc des cultures. En dessous d’une ligne qui relie Bombay à Madras, le pays est réputé plus apaisé. Tensions sociales moins palpables, inégalités moins flagrantes, mœurs moins surveillées. Elle a découvert en débarquant à Kota des problèmes qu’elle ne voyait « jusque-là qu’à la télé ». L’extrême pauvreté des femmes qui mendient dans les rues, leur bébé dans les bras. Les copines de classe lésées dans leur famille par rapport à leurs frères. Le harcèlement de rue des garçons, l’amitié mixte impossible par crainte du déshonneur.

Sa critique s’étend au système scolaire. En Inde du Sud, à Bangalore surtout, elle a bénéficié d’une éducation excellente. « Nos profs mettaient un point d’honneur à toujours aller au-delà des manuels. » Ils ont planté chez elle la graine de la réflexion. Les cours de sciences passaient en revue les sujets brûlants du moment. La génétique et ses débats éthiques. La découverte du boson de Higgs, la particule qui donne leur masse à toutes les autres. Ou le transhumanisme, ce courant qui entend dépasser par la technologie les limites physiques et mentales des hommes. « On était passionnés », se souvient-elle. En marge des cours, tout prêtait à débat. « L’actualité internationale, le féminisme, l’éducation sexuelle… »

À Kota, c’est la douche froide. « Je n’ai personne avec qui discuter. » Elle parle à une vitesse folle, comme si ses griefs étaient restés prisonniers trop longtemps. « Mes copains de classe ne s’intéressent qu’au concours et à rien d’autre. Pour eux, intégrer une école est une fin en soi. Ils ignorent tout du monde. Hier, j’ai appris à une amie ce qu’était l’attentat du 11 Septembre. »

Chaitali aime les sciences, leur rigueur intellectuelle. Elle a choisi Kota pour la qualité de ses enseignants. « Je suis là pour apprendre et si je ne décroche pas un IIT, tant pis. » Autour d’elle, elle voit peu de scientifiques. « La plupart de mes camarades ne veulent pas être ingénieurs ou docteurs. Ils étudient pour d’autres raisons : l’argent, le prestige, la pression des parents. Ils n’ont aucune envie d’améliorer le sort de l’Inde par leurs découvertes, seulement celui de leur famille. D’ailleurs les meilleurs partiront à l’étranger. »

La plupart de mes camarades n’ont aucune envie d’améliorer le sort de l’Inde, seulement celui de leur famille. D’ailleurs les meilleurs partiront à l’étranger.

Chaitali

Elle étouffe dans cette usine à clones. Une bulle qui flotte trop haut au-dessus du monde. « OK, je bosse beaucoup, j’aime ça et j’ai des notes excellentes. Mais j’ai arrêté ce qui m’épanouissait : les cours de français, les balades, l’écriture. Je ne sors même plus de la pension pour découvrir mon pays que je connais si mal. »

Il n’y a qu’un jour dans l’année où les étudiants de Kota relâchent la pression. C’est un lundi de septembre. L’Inde commémore le Teachers’ Day, la fête des enseignants. Les classes prépa en ont fait la « journée du fun ». Un délire total. Les confettis volent dans les amphis, lancés par des profs qui se trémoussent devant l’auditoire, sono à fond. « Ils montent sur l’estrade et exécutent une chorégraphie de Bollywood qu’ils ont répétée. Puis les élèves font ce qu’ils veulent à tour de rôle. Certains dansent sur des tubes du moment, chantent, rappent ou déclament des poèmes », relate une pensionnaire, le souffle haché par l’excitation. Les élèves repartent avec des petits cadeaux, des stylos ou des masques de carnaval. De retour à l’hôtel, après les festivités, elles font défiler sur leur portable les vidéos des meilleures prestations, les « selfies » pris avec les enseignants.

Sommés de réussir, beaucoup perdent pied

Le lendemain, le docteur Surbhi Goyal se dirige vers un café à la mode du centre-ville. Cette quadra très classe se faufile avec sa voiture, une berline intérieur cuir, parmi la foule bariolée des étudiants. À pied, à rickshaw ou à vélo, les silhouettes gris clair de chez Allen se mélangent aux polos vert pomme de Resonance ou aux chemisettes bleues de Career Point. En plus de l’uniforme, chacun porte un sac et une ombrelle au nom de l’école. Le médecin peste contre ces jeunes convertis en VRP : « Les instituts ne pourraient pas leur offrir des manuels scolaires plutôt que des parapluies ? »

Elle a assuré pendant dix ans une permanence médicale à Bansal, la prépa historique de Kota. Une centaine d’étudiants faisaient chaque jour la queue pour toutes sortes de bobos. « Je décelais souvent autre chose derrière leurs troubles : un mal-être lié à l’éloignement de leurs familles, des problèmes respiratoires à cause de pensions insalubres, des soucis gastriques dus à une mauvaise alimentation ou un stress chronique causé par la pression permanente. » Sommés de réussir, beaucoup d’élèves perdent pied.

Les familles se sont mises à croire qu’à Kota tous les enfants avaient une chance d’intégrer une grande école quelles que soient leurs aptitudes et leurs envies.

Surbhi

À en croire Surbhi, les instituts affrontent des problèmes plus graves encore. Avec le succès, ils se sont mués en machines à rêves. Ils acceptent tous les candidats pourvu qu’ils puissent payer. « À mon époque, entre 2000 et 2010, les effectifs de Bansal sont passés de cinq mille à vingt mille étudiants. C’est fou ! Les familles se sont mises à croire qu’à Kota tous les enfants avaient une chance d’intégrer une grande école quelles que soient leurs aptitudes et leurs envies. J’ai vu des artisans, des chauffeurs de rickshaws ou des laitiers vendre leurs biens pour financer ces études. »

Elle a reçu en consultation des jeunes venus des États les plus pauvres qui tombaient vite de haut. « Ils avaient été les héros de leur village, mais se retrouvaient en compétition avec des milliers d’autres. Dans le match qui oppose les champions des villes à ceux des champs, les premiers gagnent presque toujours. Ils parlent mieux anglais et sont mieux armés dans la vie. C’est injuste, mais c’est comme ça. » Quand un élève s’enfonçait dans la dépression, elle appelait les parents pour qu’ils viennent le chercher fissa. « Ils avaient du mal à l’accepter. Mais je leur disais que sa vie était en jeu. »

L’an dernier, une vingtaine d’étudiants de Kota se sont suicidés. Pendus dans la chambre de leur pension ou défenestrés. Beaucoup ont laissé en évidence, sur la table ou le lit, une lettre à l’écriture enfantine. Leurs derniers mots accusent la compétition extrême des prépas et la pression démesurée des parents. La police a confié à Surbhi des lettres de suicidés en lui demandant son aide lors de l’enquête. « Un garçon s’excusait de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de sa famille. Il disait qu’il ferait de son mieux pour réussir dans une prochaine existence. »

« Où sont les intellectuels de demain ? »

Une centaine de mètres séparent la pension Srijan de l’institut Allen. L’école se situe au bout d’une rue désertée à l’heure des cours, de l’autre côté d’un petit pont qui surplombe un canal d’eau stagnante. Bas de plafond, éclairé aux néons, le hall grouille de centaines d’étudiants.

Pour espérer rencontrer un directeur, il faut montrer patte blanche : réexpliquer trois fois de suite l’objet de sa visite et indiquer les questions que l’on compte poser. L’établissement est méfiant envers la presse. Les médias indiens relaient régulièrement les cas de suicides. Une pub désastreuse pour le marché du coaching.

L’un des frères fondateurs, Naveen Maheshwari, accepte de me recevoir. Rond et moustachu, il trône dans un spacieux bureau tapissé de fresques pieuses en relief. De Shiva à Ganesh, tout le panthéon hindou s’est donné rendez-vous sur ses murs, avec force dorures et coloris fluo.

En à peine cinq minutes, l’homme balaie les critiques adressées contre son école. Avec vingt morts par an pour plus de cent mille étudiants, « le taux de suicide à Kota est bien inférieur à la moyenne nationale,soutient-il en agitant son imposante montre blanche et, au doigt, une perle montée sur une bague épaisse. Au contraire, nous offrons ici l’opportunité de vivre plus intensément ! » Les étudiants ne se tuent pas à cause de leurs études, selon lui, mais de « problèmes relationnels » propres à l’adolescence. L’institut vient d’ailleurs de recruter une dizaine de psychologues et dispense depuis peu des heures de yoga.

Je dessine des yeux parce que c’est facile et que je n’aime pas les choses compliquées.

Jahnavi

Surbhi soupire. Ces remèdes lui semblent vains. Mère de deux enfants, elle s’inquiète pour cette jeunesse indienne qui se laisse dicter ses rêves. « Où sont les peintres, les écrivains, les intellectuels de demain ? », demande-t-elle en regardant défiler ces petits soldats en uniforme.

Je lui dis qu’elle devrait rencontrer Jahnavi, une attraction à la pension, son quota d’insouciance. À 17 ans, cette jeune fille parle, rit fort, chahute souvent. C’est une tornade en minishort, chemisier à motif ananas et bracelets fluo aux poignets qu’elle secoue en permanence. À l’hôtel Srijan, elle est connue comme « l’Artiste ». Elle passe beaucoup de temps à dessiner. Les pages de son carnet sont noircies de portraits du chanteur Chris Brown et de scènes gothiques. Des yeux qui saignent, très réalistes. « Je dessine des yeux parce que c’est facile et que je n’aime pas les choses compliquées », commente l’auteure de sa voix éraillée.

« Elle, alors, c’est zéro stress », avait prévenu l’hôtelier avec un petit rire. Jahnavi est fille et petite-fille de médecin. Ses parents n’imaginent pas qu’elle puisse avoir un autre destin. Pour mieux s’en assurer, son père a donné son nom à l’hôpital qu’il dirige à l’ouest du Rajasthan. Le Jahnavi Hospital. « Du coup, c’est toute ma ville qui a de grandes ambitions pour moi », se marre l’intéressée, en mâchant son chewing-gum.

Malheureusement pour tout ce petit monde, elle n’en a pas la moindre envie. « Un million d’Indiens essaient d’entrer en fac de médecine chaque année et seuls dix mille y arrivent. Ils n’ont pas besoin de moi ! » Ses parents ne prennent pas bien la nouvelle. « Quand je leur ai annoncé que je ne ferai pas de sciences, c’est comme si je leur avais arraché un rein. » Elle a négocié. OK pour la prépa à Kota, ensuite elle fera ce qu’elle voudra. Elle ignore encore quoi. Mais tout plutôt que marcher dans les pas familiaux. Fac de Beaux-Arts ? Journalisme ? D’ici là, elle prend son mal en patience.

À l’institut Allen, la désinvolture de Jahnavi n’intéresse personne. « On est deux cent cinquante par classe. Les profs ne savent pas qui je suis. Qu’est-ce que tu veux que ça leur fasse ? »