Il y a quarante ans, Philippe Descola crapahutait au fin fond de la forêt amazonienne avec une marmite et deux kilos de riz, espérant trouver les Achuar, les Indiens du groupe jivaro chez qui il voulait s’installer. Aujourd’hui, il est dans son bureau du Collège de France où il dirige le laboratoire d’anthropologie sociale à la suite de Claude Lévi-Strauss.

Dans un coin derrière lui, des paniers tressés, des poteries et des bois sculptés rapportés d’Amazonie. Les Achuar, qu’il a fini par trouver, ont été des « hôtes paisibles et débonnaires », même si presque tous avaient tué au moins un homme. C’est à partir des trois années passées avec eux qu’il a construit sa recherche.

À 66 ans, yeux bleus et courte barbe blanche, l’anthropologue accueille ses visiteurs avec une courtoisie chaleureuse. S’il a tendance à faire des phrases compliquées mais en se rattrapant à la fin, c’est sans doute qu’il réfléchit à haute voix. Il a quelque chose de très vivant, curieux, et un humour pince-sans-rire. Philippe Descola dit qu’il est pour la diversité des plantes, des langues et des cultures. Il se sent mieux dans un monde compliqué que dans un monde monocolore.

XXI : Pourquoi devient-on anthropologue ? Le goût du voyage ?

Philippe Descola : Le goût du voyage, je ne sais pas. Disons plutôt une certaine attirance pour l’aventure : le désir de connaître des choses apparemment banales, mais attirantes parce qu’inconnues. Cette curiosité pour la diversité du monde naît dans l’enfance. Elle se nourrit, s’amplifie, devient presque obsessionnelle.

Il y a aussi chez les anthropologues l’impression de se trouver en léger décalage avec leur propre société. Tout en appartenant à la collectivité, ils la regardent avec une petite distance à la fois curieuse et critique. Ce sentiment s’aiguise au fil des voyages. Claude Lévi-Strauss raconte que, quand il a été traité de sale juif pour la première fois à l’école communale, ça l’a mis dans une situation d’extériorité qui est celle de l’ethnologue. Pour la première fois, il jetait sur la société dont il croyait être un membre ordinaire un regard nouveau puisqu’on l’avait temporairement exclu de cette communauté.

Autre particularité de l’anthropologie : c’est une science de la maturité. Ce qui est un peu paradoxal parce qu’on part jeune sur le terrain. On a 25 ans, peu d’expérience. On observe le monde avec curiosité mais on ne sait rien de l’amour, rien de la mort, rien des passions…

Vous avez voyagé à partir de 17 ans au Canada, aux États-Unis, mais aussi dans les années 1970 en Turquie, en Iran, en Syrie. Est-ce que le monde…

… Oh oui le monde a changé ! Avec le recul du temps, je suis éberlué de la facilité avec laquelle nous voyagions et de l’accueil chaleureux que nous recevions. Aujourd’hui, la question que je me pose, c’est : n’y avait-il pas à cette époque un reste de structures coloniales qui faisait que – même barbus, chevelus et un peu crasseux – nous étions vus comme les agents tout-puissants d’un monde occidental contre lequel on ne pensait pas encore à se venger ?

En Turquie et en Syrie, ça se passait très bien. En Iran, c’était plus difficile. Sous le règne du Shah, la police secrète surveillait particulièrement les étrangers, et les Iraniens avaient la trouille. On sentait une méfiance vis-à-vis des étrangers. Nous devions aller soit dans les grands hôtels soit dans les caravansérails alors qu’en Turquie on trouvait partout de petits hôtels et de petits restaurants pour la classe moyenne.

Les Indiens de l’Amazonie équatorienne, les Achuar, sont des gens qui ne croient à rien mais entretiennent un rapport intime avec des êtres invisibles. J’ai trouvé ça extraordinaire.

J’ai été tenté de faire de l’ethnologie au Moyen-Orient. Je me rendais bien compte que c’était un monde d’hommes, que la vie pour eux y était agréable. Dans l’espace public, dans les cafés, on voyait peu de femmes… Les rapports entre les sexes n’étaient pourtant pas idylliques en France, mais dans ces pays du Moyen-Orient la différence était bien plus nette. Malgré tout, cette structure sociale restait trop proche de celle d’où je venais, c’est une des raisons qui m’ont retenu.

L’autre raison, c’est que, même si la Turquie et la Syrie étaient des États laïques, officiellement l’Iran l’était aussi, on sentait que la religion jouait un rôle considérable dans la vie quotidienne. J’avais reçu une éducation catholique et je ne voulais pas me retrouver dans un monde où la religion, sous ses grandes formes, n’était pas fondamentalement différente. Ça ne m’enthousiasmait pas.

Alors que les Indiens de l’Amazonie équatorienne, ces Achuar chez qui j’ai finalement fait mon terrain, sont des gens qui ne croient à rien mais qui entretiennent un rapport intime avec des êtres invisibles. J’ai trouvé ça extraordinaire. Ce que j’ai appris chez eux était bien plus intéressant et bien plus difficile à comprendre que le Moyen-Orient.

Au fond, j’ai peut-être cherché à échapper à la transcendance, la grande malédiction de l’Occident…

Dans ces années 1970, vous choisissez le trotskisme plutôt que le maoïsme. Comment cela vous amène-t-il à l’ethnologie ?

Les maoïstes étaient baroques et fantaisistes. Il y avait dans le maoïsme l’idée de l’homme nouveau, d’une rénovation complète. Retourner l’homme comme un gant pour en faire le sujet de sa propre histoire, c’est un rêve qu’avaient eu les communistes, les fascistes, les nazis… un rêve fondé sur le projet fou d’une transformation totale des personnes et du monde. Pourtant nous commencions à avoir des informations sur ce qui se passait dans la Chine de Mao, notamment grâce à Simon Leys. Ce n’était pas particulièrement engageant, cela faisait même froid dans le dos.

Le trotskisme était une position plus raisonnable. Le projet était aussi révolutionnaire mais moins nietzschéen : il était fondé sur l’idée d’une dynamique constante de renouveau. J’étais fasciné par Trotski, le personnage et ses écrits. Mais j’ai été un peu déçu par le militantisme. Nous passions des heures à discutailler sur des branquignolades, en nous prenant au sérieux comme si nous allions déclencher la révolution d’Octobre. Pendant un moment ça va, mais passé un certain temps, l’abîme devient vertigineux entre le sérieux imperturbable de l’organisation et la situation… qui se prêtait à tout sauf à une révolution !

J’étais militant de base, pas un théoricien ni un organisateur. Nous avions des pseudonymes. Le mien, c’était Andreas, un héros de roman. Un camarade avait pris comme pseudo colonel Dubois, le nom de l’officier traitant dans OSS 117. C’était parfois très ludique. Ce qui est sûr, c’est qu’après Mai 68 nous étions convaincus qu’il fallait tout bouleverser, tout transformer. Certains ont essayé de changer le système de l’intérieur en allant travailler en usine aux côtés des ouvriers. D’autres, dont j’étais, se sont dit qu’il fallait se donner les moyens de comprendre et donc, faire des études sérieuses. Le résultat, c’est qu’à l’École normale supérieure nous étions tous des militants d’extrême gauche.

Mais, peu à peu, les exigences un peu au ras des pâquerettes du militantisme sont entrées en conflit avec le libre exercice de la pensée. J’avais l’impression de devenir idiot. Ma connaissance, encore livresque, de l’ethnologie me montrait à quel point les manières de concevoir l’action politique étaient pauvres par rapport à la diversité des manières d’envisager la souveraineté ou l’organisation collective. Et je continue à le penser…

Comment avez-vous choisi votre terrain ? Vous dites que vous vous êtes identifié…

C’est même plus que ça. J’ai eu la prescience d’un mode de vie qui me correspondait, qui répondait à mes tendances profondes. Les Indiens d’Amazonie sont au fond des anars libertaires, « sans foi, sans loi, sans roi », comme on le disait au xvie siècle. Chez eux, il n’y a pas de hiérarchie. Ce n’est pas l’individualisme bourgeois mais l’accomplissement individuel qui est important. Sur le terrain, j’avais parfois l’impression d’être dans l’Iliade, il y avait cette dimension des « peuples de la solitude » dont parle Chateaubriand, c’était extrêmement émouvant.

L’Amazonie comme contre-modèle, c’est stimulant quand on est intéressé par le politique. J’étais aussi attiré par une façon de vivre nonchalante, sous les tropiques, sans chef.

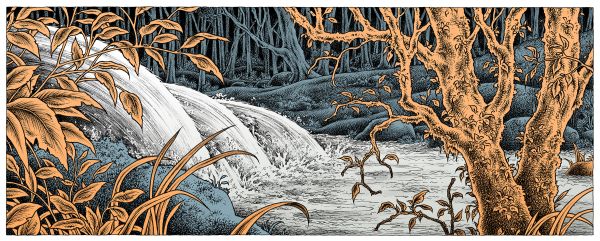

L’Amazonie est un monde où il y a très peu d’humains, un monde où les non-humains sont plus nombreux. J’y ai vécu une expérience phénoménale : quand on sort d’une maison et que la maison la plus proche est à deux jours de marche, les interlocuteurs les plus proches ne sont pas des humains mais des plantes et des animaux. Cela vous ouvre à un autre rapport au monde.

Et puis les Indiens d’Amazonie représentent un scandale logique qui a été perçu très tôt par les Européens. Comment ces gens-là arrivaient-ils à vivre sans institution reconnaissable, sans village, sans chef, sans groupe de filiation ? Aucun des échafaudages qui font traditionnellement tenir les édifices sociaux ne semblait présent dans ce monde.

Et ce mystère vous a attiré ?

Oui, il y avait ce défi intellectuel : comprendre comment ces sociétés se vivaient comme des collectifs. Les Indiens comme contre-modèle, c’est stimulant quand on est intéressé par le politique. J’étais aussi attiré par une façon de vivre un peu nonchalante, sous les tropiques, sans chef.

Dès le XVIe siècle, les observateurs ont développé l’idée que les Indiens d’Amazonie, très proches de la nature, dépendaient en tout de leurs instincts. Qui en faisaient des cannibales ou, au contraire, des philosophes nus cueillant les fruits du jardin d’Éden. On trouve cette opposition dans les lettres de Christophe Colomb qui parle des Arawak se laissant porter par la vie, et des Karib, féroces et sanguinaires cannibales.

En philosophie politique, les Indiens ont fasciné. Ils sont très présents chez Montaigne qui rédige en 1595 son essai, Des cannibales. Deux siècles plus tard, Rousseau, grand lecteur des travaux sur ces sociétés, en tire ses réflexions sur l’état de nature. Cet état de nature est une fiction, il n’a jamais existé et n’existera jamais. Mais cette fiction est fondée sur une connaissance de l’ethnographie.

Ces deux figures, le cannibale et le bon sauvage, se sont perpétuées. Mais la dimension positive l’emporte largement. On voit aujourd’hui les Indiens d’Amazonie comme de grands connaisseurs des plantes. Après l’enfer vert, les pharmaciens verts et les chamans dépositaires de la sagesse ancestrale.

Lorsque vous êtes parti en Amazonie, vous avez acheté des perles de verre. Je pensais que c’était du folklore du XVIIe siècle ?

Moi aussi… Mais, avant de partir au Brésil, j’avais lu que Claude Lévi-Strauss avait acheté des perles de verre à Paris, dans le Sentier ! Et de fait, avant mon premier départ en Amazonie, tous les connaisseurs m’ont dit qu’il fallait « absolument acheter des perles de verre ». J’en ai donc acheté des kilos, et mes étudiants continuent à le faire. On leur apporte aussi du fil de nylon ou de coton, plus résistant que les fils qu’ils tressent. Le fil de nylon sert pour la pêche.

Pour des raisons complexes de circuit, on trouve difficilement ces perles de verre dans les pays amazoniens. Pendant longtemps, elles étaient fabriquées en Bohême ou à Murano. Elles sont peut-être maintenant fabriquées en Chine, je ne sais pas. Les Indiens apprécient particulièrement le jaune vif, le bleu profond, le rouge corail. Avec ces perles, ils font des colliers, des bracelets, des jambières. On pourrait penser que cette verroterie a un côté colonial, mais l’appétence des Indiens pour ces perles est extraordinaire. Et il n’y a pas de raison de leur refuser ce plaisir pour des raisons mal placées.

Pour les donner, chacun se débrouille comme il peut. Moi, j’avais choisi de faire un échange, même si c’est en partie pipé, de façon à respecter l’idée du don et du contre-don. Cet échange rémunérait l’hébergement qu’on me fournissait et je demandais des choses symboliques : un bol en céramique dans lequel on boit de la bière de manioc, des objets sans grande valeur…

Quand on a vécu avec très peu de choses, revenir dans un monde où il y a une telle abondance est insupportable. Le fétichisme de la marchandise vous saute aux yeux.

Dans ces cultures, on n’achète pas la nourriture. Je ne voulais pas introduire l’idée de la subsistance comme ressource marchande. Quand on voyage en pays achuar, il est normal qu’on vous reçoive dans une maison et qu’on vous nourrisse. On oublie souvent que les marchés de produits vivriers sont relativement récents ! J’instaurais cet échange de façon à rétribuer mon séjour. Et puis, j’avais des amis rituels à qui j’ai apporté des fusils, des munitions, des montres aussi. J’en portais une qui les fascinait.

C’est drôle, je parlais récemment avec un jeune chercheur qui revient de chez les Achuar, en Équateur. Maintenant, les enfants des enfants que j’ai connus font des études. Ils ont des ordinateurs portables, et des GPS. C’est très important pour tracer les frontières d’un territoire et le faire légaliser ! Mais les perles de verre continuent à les intéresser : on ne les trouve pas là-bas !

Les jeunes partent faire des études en ville et certains vont jusqu’à Quito, la capitale du pays. Ils ne se distinguent pas du reste de la population. Quand ils reviennent au village, ils redeviennent achuar. Ils se peignent le corps et boivent de la bière de manioc. Leur ethos, leur manière d’être, se transforme dès qu’ils sortent du petit avion qui les ramène. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c’est encourageant.

Revenir du terrain, c’est difficile ?

C’est terrible, c’est ce qu’il y a de pire. On quitte le terrain quand on a l’impression non pas qu’on sait tout – ce serait absurde – mais quand on n’est plus surpris. Le moteur de la curiosité s’est éteint, on a les grands axes qui permettent de comprendre le collectif au sein duquel on s’est établi, alors on rentre chez soi.

Cela paraît facile mais, au retour, on retrouve avec des yeux neufs un monde qu’on croyait connaître. Et c’est très difficile. Le fétichisme de la marchandise vous saute aux yeux. On a l’impression de n’être plus qu’une médiation entre des marchandises. Quand on a vécu avec très peu de choses et qu’on s’en est trouvé plutôt bien, revenir dans un monde où il y a une telle abondance est insupportable. Vous voilà constamment sommé d’être un consommateur avisé ! Je continue à trouver ça insupportable, je ne me suis toujours pas habitué.

Qu’emportiez-vous sur le terrain ?

Très peu. Essentiellement des outils scientifiques : des appareils photo, d’énormes magnétos qui pesaient une tonne, des piles pour les alimenter, de quoi nous vêtir sommairement. Et un peu de pharmacie. Plus pour les Indiens que pour nous d’ailleurs.

Vous consommez peu ?

Je n’arrive pas à choisir les choses, je n’en vois pas la nécessité. À l’approche des fêtes, je n’ai envie de rien si ce n’est d’être surpris. C’est pareil pour ma femme qui est aussi anthropologue. Nous pourrions l’un et l’autre vivre de façon très frugale. Mes enfants m’ont forcé à prendre un téléphone portable : je ne m’en sers jamais, sauf en voyage. Cela dit, je sais faire la part des choses : j’ai un ordinateur depuis trente ans. Un ordinateur est utile, un téléphone portable pas vraiment : on peut vivre sans.

Vos enfants ont hérité de cette frugalité ?

J’aimerais dire que oui… Ils sont venus en Amazonie avec nous à deux reprises, deux mois chaque fois. Ça marque, surtout à leur âge. Ils avaient 7 et 9 ans. Ils ont vu qu’on pouvait très bien vivre avec peu. C’est une expérience exceptionnelle. En particulier pour un garçon. Les filles, c’est un peu différent : ma fille allait avec les femmes, elle était au jardin, elle s’occupait des enfants. Il y avait un côté dînette pas désagréable. Mais les garçons… ils ont une liberté totale ! Ils forment des bandes, ils partent chasser à la sarbacane ou pêcher des poissons au harpon, des expériences extraordinaires pour un jeune citadin.

Vous avez constaté que les Achuar se présentent aux Occidentaux comme les gardiens de la nature, ce qu’ils ne font pas entre eux. Et vous dites qu’ils ont un double discours…

Oui, c’est vrai. D’un côté, ils répondent à la demande de l’Occident et montrent ce qu’on attend d’eux : les bons sauvages « écolo-conscients ». De l’autre, ils sont eux-mêmes tout simplement : entre eux, ils arrêtent de se mettre en scène. Certains sont même capables de tenir des discours simultanés.

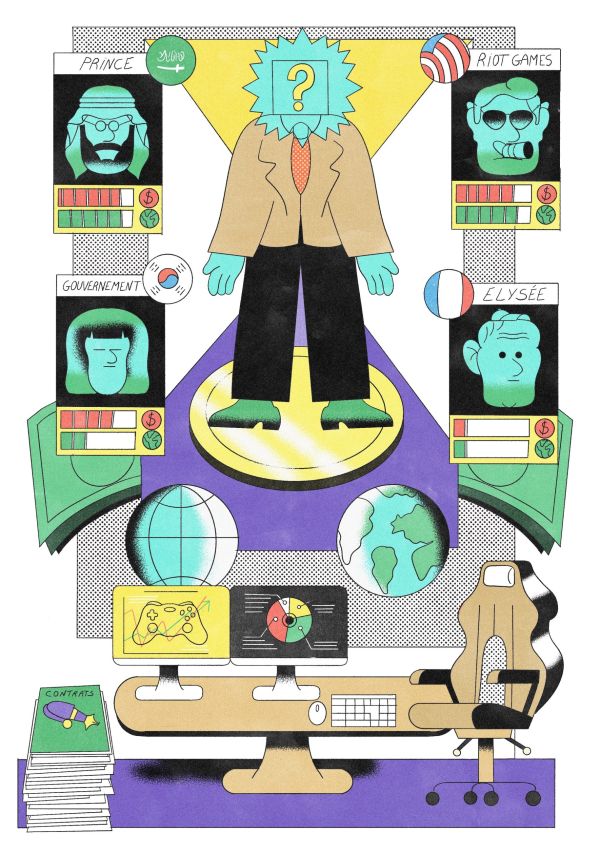

Un de mes étudiants travaille avec les voisins des Achuar, les Shuar, qui sont plus en contact avec le front de colonisation. Il m’a raconté une séance chamanique à laquelle il avait assisté. Ce jour-là, il croise trois catégories de clients dans la maison du chaman. D’abord, un Shuar auquel le chaman applique un traitement chamanique avec succions, fléchettes magiques et chants en shuar. Ensuite, deux métis venus pour des douleurs difficiles à identifier auxquels il prescrit un traitement commun à tous les guérisseurs du monde andin, la limpiada : on nettoie le corps avec un objet qui va attirer la douleur. Enfin, le même chaman s’adresse dans un espagnol parfait à deux Français venus s’initier aux mystères du chamanisme, et il leur tient un grand discours sur les Shuar gardiens de la nature, sur leur rapport extra-ordinaire avec les -animaux… Il -faisait du Descola si vous voulez !

L’idée qu’on se fait du chaman comme le gardien de la tradition… c’est du pipeau ! Le chaman est un grand manipulateur, un type qui saisit toutes les modes.

Dans l’espace de sa maison, ce chaman était capable de tenir successivement trois rôles : pour les siens, pour les métis et pour les Occidentaux. Les chamans ont des facilités pour cet exercice, ils sont adaptés à ça. Leur rôle est d’être, dans leur corps, le théâtre d’un ballet entre des esprits qu’ils représentent et qui agissent chacun sur une partie du malade. Les chamans sont des énonciateurs multiples. Ils sont capables de dire : « Moi, je suis là, je te regarde », et là c’est le chaman qui parle. « Et je dis… », et là c’est l’esprit qui parle. Cette capacité d’énonciation multiple, ils l’exercent maintenant dans des registres bien plus larges. L’idée qu’on se fait habituellement du chaman comme le gardien de la tradition, des esprits ancestraux… c’est du pipeau !

Le chaman est un grand manipulateur, un cosmopolite, un type qui saisit toutes les modes. C’est un trafiquant d’images et de mots, et son succès tient précisément à ça. C’est un « cosmocrate » malin, un maître du monde qui sait jouer avec les flux du moment et en tirer parti. Ça ne veut pas dire que c’est de la duplicité…

… Éventuellement, non ?

Il ne faut pas voir les choses comme ça. Les chamans sont simplement des gens efficaces parce qu’ils ont une capacité à synthétiser. Hegel disait que le héros, c’est celui qui synthétise « l’esprit du temps », le Zeitgeist. Au fond, le chaman fait un peu ça aussi. Il synthétise l’esprit du temps, et c’est ce qui le rend efficace.

Les Amérindiens sont-ils divisés entre eux sur la question du droit de propriété sur les plantes ?

Certains peuples souhaitent que leur savoir soit protégé, et on les comprend. Ils utilisent les plantes de façon traditionnelle et leur savoir est récupéré par de grands labos pharmaceutiques. Il y a des cas de « biopiraterie » scandaleux ! Que l’on enregistre des droits sur ce qui ne devrait être et ne peut en aucune façon être approprié à titre privé est particulièrement absurde. La réaction que cela provoque est compréhensible : quand on vous a tout pris, tout pillé, et que l’on vous pique la dernière chose qui vous reste – des bribes de savoir –, on le prend mal.

D’autres peuples amérindiens ont une approche différente. Ils considèrent que demander la protection de leur savoir serait accepter une logique de marché. En revendiquant un droit de propriété, ils entreraient dans une logique capitalistique de privatisation des savoirs. Ils refusent donc ce jeu-là. Leur geste est héroïque et admirable.

Personnellement, je suis plutôt partisan de cette dernière position. Parce que donner des droits spécifiques à des collectifs très difficiles à identifier, ce serait ouvrir la voie à l’appropriation privée du savoir. Et, pour quelqu’un qui attache du prix au savoir, c’est un cauchemar.

Vous prônez une anthropologie plus politique. Que voulez-vous dire ?

L’anthropologie a toujours été politique ! La discipline est née avec l’exploration du monde et la colonisation. Qu’on le veuille ou non, les anthropologues se sont trouvés de la fin du xixe jusqu’au moment des indépendances dans une situation d’auxiliaires de l’entreprise coloniale. Ils ont ensuite été très tôt anticolonialistes.

L’anthropologie a été conçue avec le désir de trouver dans des sociétés non européennes des institutions comparables à celles qu’on trouvait en Europe. Il fallait montrer que ces peuples éloignés n’étaient pas des sauvages. Mais on a eu tendance à projeter sur eux nos propres institutions et à exercer une domination, intellectuelle cette fois. Cela ne rend pas justice aux institutions que l’on cherchait à décrire. Il faut aujourd’hui réformer l’anthropologie politique, la déconnecter des finalités coloniales et anticolonialistes.

Et cela peut avoir un effet, dites-vous, sur notre manière de penser le politique.

Oh oui ! Nous avons eu tendance à lire le reste du monde avec notre Rousseau ou notre Hegel de poche. Très bien, ces outils ont eu des résultats intéressants ! Mais lorsque l’ethnographe se rend compte sur le terrain que ces outils ne fonctionnent pas vraiment, cela remet aussi en cause la perception de son propre monde. Autre effet de ce va-et-vient : les outils avec lesquels on essaie de penser le politique ailleurs que dans le monde moderne peuvent aussi être utilisés pour penser le monde moderne.

La notion de « collectif », que j’ai empruntée au sociologue et anthropologue Bruno Latour, est intéressante. Un collectif suppose des agrégats d’entités : certaines humaines, d’autres non humaines.

La notion de « collectif », que j’ai empruntée au sociologue et anthropologue Bruno Latour, est intéressante. Un collectif suppose des agrégats d’entités : certaines humaines, d’autres non humaines. Or, dans la société au sens européen, ces agrégats ne rassemblent que des humains. La société européenne est un cas particulier, et il faut avoir conscience de son caractère exceptionnel. On peut vouloir la défendre à tout prix, peu importe ! Il existe d’autres sociétés très différentes.

Mais l’ambition, c’est d’être libre d’inventer de nouvelles formes permettant de mêler humains et non-humains. Nous sommes dans une situation qui n’est pas bien éloignée de celle du XVIIIe siècle. Le bouleversement écologique et la mondialisation nous placent face à la nécessité d’un considérable effort de reconceptualisation. Ça a l’air absurde dit comme ça ! On peut se dire que les concepts ne changent pas le monde, mais si : les concepts changent le monde ! L’intense travail conceptuel des intellectuels des XVIIe et XVIIIe siècles a donné forme aux mouvements de mécontentement et d’insatisfaction, et abouti aux révolutions et aux indépendances.

Pour vous, il y a une troisième voie : il faut repenser les liens entre humains et non-humains. Que voulez-vous dire ?

Il me semble que les deux voies que sont le marxisme et le libéralisme sont épuisées. Elles sont fondées sur les mêmes prémisses, celles de la philosophie des Lumières. Avec le mouvement des Lumières, les humains se sont émancipés. Ils sont devenus détenteurs de droits, et ces droits ont fondé les démocraties modernes. Très bien, c’est une première émancipation et elle est absolument centrale !

Mais cette émancipation a un coût. Elle a épuré de la vie commune tout ce qui est non humain : les rites, les divinités… La République d’après 1789 ou la jeune Union soviétique ont essayé de rétablir des rites pour fabriquer de l’effervescence collective. Sans grand succès. Notre idée de l’organisation sociale reste exclusivement fondée sur les sociétés humaines.

Nous avons découpé le monde. D’un côté, les sociétés humaines. De l’autre, l’environnement : les écosystèmes, les animaux, les plantes, les microbes… Cet environnement non humain a longtemps été au cœur de la vie sociale. Or nous le tenons aujourd’hui pour une « externalité », comme disent les économistes.

Tant que l’on continuera à avoir d’un côté des humains qui s’organisent, et de l’autre un monde amorphe qui ne prend sens que dévoilé par les humains, on aura beaucoup de mal à donner une description fidèle de la vie collective. Et tant qu’on n’aura pas trouvé le moyen de refabriquer du continu entre l’humain et le non-humain, notre rapport à notre environnement sera très difficile.

Ce désir de repenser la politique, c’est un écho de l’engagement de votre jeunesse ?

Évidemment ! Je n’ai jamais renoncé à l’engagement, même s’il y a eu un long détour. Le premier Marx, le moins politique, celui des Manuscrits de 1844,a des intuitions extraordinaires sur le rapport à la nature. Le drame, c’est qu’on n’en voit pas la traduction politique immédiate. Il y a aujourd’hui un pas à accomplir dans la continuité des apports des Lumières et des penseurs socialistes du XIXe siècle. Nous ne sommes pas à la fin de l’histoire ! Le réchauffement global torpille l’idée d’un bien-être généralisé par l’universalisation du mercantilisme. Heureusement, si je puis dire !