Première femme à accéder au poste de Première ministre du Japon, Sanae Takaichi a marqué les esprits début octobre par une déclaration tonitruante, le soir de son élection à la tête du Parti libéral-démocrate, l’inamovible force de droite conservatrice nippone :

« Je veux que tous travaillent comme des chevaux de trait. Moi aussi, je vais jeter l’expression “équilibre travail-vie personnelle” à la poubelle. Je vais travailler, travailler, travailler, travailler, et continuer à travailler. »

Était-ce pour galvaniser les membres de son parti ? Pour impulser un souffle néo-thatchérien (elle porte les mêmes costumes que feu la Dame de fer, son modèle britannique) ? Ou par goût du bruit, fidèle à l’esthétique heavy metal qu’elle adore (elle est également batteuse amatrice, si si) ?

Quoi qu’il en soit, son discours a en une minute pulvérisé les récents efforts du gouvernement pour se sortir de siècles de maltraitance au travail, puisant dans une stylistique digne de l’ère Showa (1926-1989) avec ses slogans (« Pouvez-vous travailler jusqu’à 24 heures par jour ? ») et son idéal : le salaryman. Fruit de cette époque pas si lointaine, le vocabulaire japonais dispose depuis 1982 d’un mot, « karōshi », pour désigner la mort par épuisement au travail.

Comme un chien

Ce qui est en jeu dans ces quelques phrases, c’est la façon dont on s’adresse à des êtres humains. Dont on intègre, ou non, leur humanité. Une petite lecture marxiste s’impose. Par l’imaginaire bestial qu’elle convoque, avec la métaphore des chevaux de trait, et par la syntaxe utilisée, celle de l’exhortation coercitive – « Je veux que tous travaillent » –, Takaichi fait montre d’une violence verbale alignée sur celle d’un Elon Musk ou d’un Donald Trump. On parle de voix bénéfactive, « travailler » bénéficiant à celle qui parle.

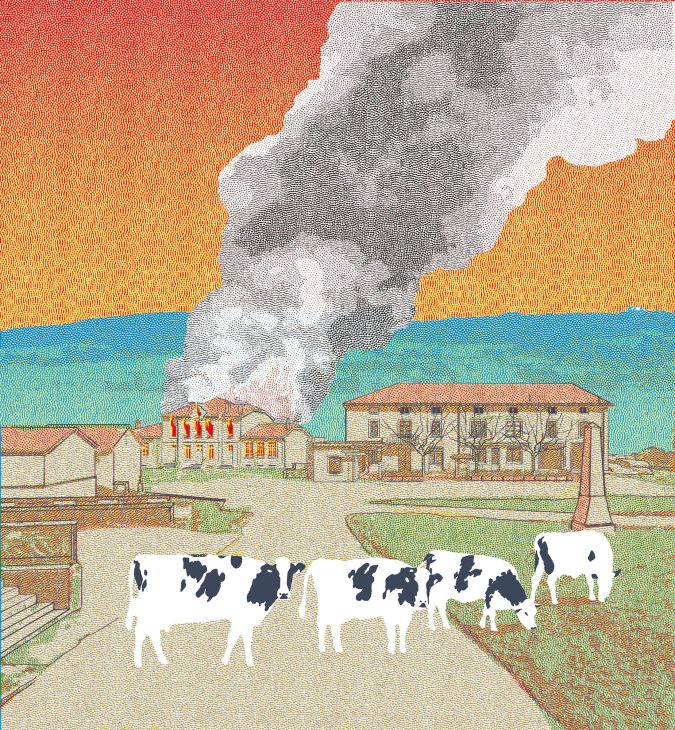

L’autre n’est pas un égal, c’est un capital dont il faut tirer quelque chose d’exploitable. Ce capital n’est pas un individu humain doté de conscience et de libre arbitre, c’est un moyen de production. C’est du bétail. En français, on travaille « comme une bête », « comme un chien ». Moins souvent « comme un cheval ». Si c’est une chose de dire, épuisé, « je suis crevé, j’ai travaillé comme une bête », c’en est une autre, qui n’a rien à voir, que d’exiger d’autrui qu’il travaille comme un animal. Dans un cas, on est son propre sujet d’expérience. Dans l’autre, on devient l’objet assujetti à un diktat.

Les métaphores sont des révélateurs d’imaginaire. Un cheval de trait, c’est celui qu’on attelle pour qu’il tire une cargaison trop lourde pour les humains. La métaphore de la « poubelle » envoie elle aussi un signe de maltraitance verbale. Par le mépris qu’elle signifie, déclarant l’inanité radicale des efforts de reconceptualisation plus douce promue par la formule « équilibre travail-vie personnelle ».

Takaichi envoie donc du lourd, avec en bouquet final la répétition, cinq fois (!), du verbe « travailler ». Répéter – ce procédé si expressif de la parole performative. Ici la politicienne s’applique à elle-même, en litanie exaltée, sa propre contrainte, et s’autogalvanise de son idéal de bête. Hue, Takaichi !

Choses vues, choses lues, vécues ou ressenties : dans ces chroniques, Revue21 capture un fragment de l’époque dans ses bouleversements minuscules ou majuscules.