« Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire ? » Le khalife Thierno Madani Tall m’adresse la question en pulaar, la langue des Peuls du Sénégal. Il a la voix posée de ceux qui ont l’habitude de prêcher et d’être écoutés. Il me fait penser à mon père pasteur, à cette voix que j’appelais sa « voix de travail » qu’il prenait parfois en s’adressant à ses enfants quand il voulait souligner le sérieux d’une affaire. Assise sur le bord du grand canapé qui lui fait face, je regarde le dignitaire musulman, dans ce salon où d’habitude il reçoit les fidèles. J’attends sagement, le dos bien droit, que sa question soit traduite en français par l’ami qui m’accompagne. Il m’a prévenue : « Pour ce premier rendez-vous, c’est le khalife qui posera les questions, pas toi. » Les bruits du quartier populaire de Médina nous arrivent par la porte ouverte sur la cour où des fidèles finissent le repas, rassemblés autour de grandes bassines de riz. C’est le début de l’après-midi, la circulation reprend dans les rues bondées de Dakar, des moutons bêlent chez un voisin.

« Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire, vous qui êtes blanche et descendante des colons ? » L’« histoire » à laquelle le khalife fait allusion, c’est celle de son ancêtre, El Hadj Oumar Tall, érudit musulman, chef religieux et chef de guerre, parti du nord du Sénégal en 1850 pour mener une guerre sainte. Il combat le colon français Faidherbe, puis les royaumes bambara, de culture animiste, sur le territoire du Mali actuel. Il disparaît « mystérieusement » en 1864 dans les grottes de Bandiagara au cours d’une bataille que les enfants sénégalais apprennent dans leurs leçons d’histoire. De ses conquêtes naît l’Empire toucouleur, un État musulman que son fils Ahmadou Tall dirige jusqu’à sa chute face aux troupes françaises, le 6 avril 1890 à Ségou, capitale de l’empire, aujourd’hui au Mali. C’est cette chute qui m’intéresse.

Des armes, des bijoux et un enfant

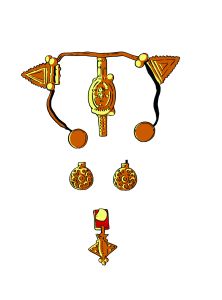

Ce matin-là, les Français entrent dans Ségou. À leur tête, le colonel Louis Archinard, natif du Havre, futur général. À Ségou, le colonel ne trouve ni Ahmadou ni ses hommes. Le souverain a pris la fuite. Pour marquer leur victoire, les troupes s’emparent d’un trésor. Des armes, des bijoux d’or et d’argent, 518 manuscrits de feu El Hadj Oumar Tall. Surtout, le colonel français enlève un enfant d’une dizaine d’années, fils du souverain. Le courage du jeune Abdoulaye, trouvé dans une case, protégeant sa mère sabre à la main, fait forte impression sur le colonel havrais. Le butin est expédié en France. L’enfant en fait partie.

D’abord mis en scène dans des expositions et des musées coloniaux, les objets sont aujourd’hui devenus de simples numéros d’inventaire, rangés dans les réserves, invisibles au public, dont ils constituent pourtant le patrimoine, selon la loi française. C’est d’autant plus absurde que, depuis vingt ans, le khalife et sa famille réclament le retour de leurs biens, sans succès. Je suis venue le voir pour qu’il me raconte, je veux faire un livre de cette histoire d’objets voyageurs.

Imposant dans sa large tenue blanche qui déborde sur le canapé, le khalife m’écoute, répond, et l’ami traduit : « Il dit que tu es intéressante. » L’histoire peut donc commencer.

Mais voilà, pour le moment, c’est le khalife qui pose les questions. L’entrevue a failli capoter, j’ai affaire à un homme très occupé qui a d’autres priorités que d’expliquer l’histoire à des Blancs comme moi, dont quatre cents ans de cohabitation coloniale et postcoloniale ont prouvé que l’écoute n’est pas leur fort. Alors, pourquoi ? Je le comprends. Cette question, je me la pose aussi. Mes ancêtres ne sont pas des colons gaulois, c’étaient des bûcherons et des paysans finlandais, et mon enfance s’est déroulée ici, sur les bancs de l’école sénégalaise, dans les rues sablonneuses de petites villes où mes parents étaient missionnaires protestants. J’ai résumé au khalife ces quinze premières années de ma vie, après les salutations et remerciements d’usage. N’empêche, je suis blanche, et le khalife comme moi savons que la couleur colle à la peau et au regard. Je n’y échappe pas. Alors, je me lance.

« La colonisation est une histoire que nous avons vécue ensemble, les Blancs et les Noirs. Sauf qu’on n’en parle jamais comme d’une histoire commune, ni ici, ni là-bas. Et comme toutes les choses du passé dont on ne parle pas, elle finit par créer des problèmes ailleurs, par resurgir là où on ne l’attend pas. Dans ces cas, il est parfois utile de regarder derrière soi. » Le khalife esquisse un sourire derrière sa barbe blanche. Il comprend le français, mais l’ami interprète en pulaar, c’est ainsi que ça se passera, dans sa langue, et pas dans la langue de cet ancien colonisateur qui hante nos échanges. Imposant dans sa large tenue blanche qui déborde sur le canapé, le khalife m’écoute, répond, et l’ami traduit : « Il dit que tu es intéressante. » L’histoire peut donc commencer.

De Ségou à la rue de Richelieu

« La première fois que nous avons réclamé des objets à la France, c’était en 1993, pour les manuscrits », débute Thierno Madani Tall. Le khalife accompagnait alors son père, feu le khalife Thierno Mountaga Tall, dont le portrait trône au fond du salon tout en longueur, à côté d’une horloge indiquant l’heure en leds rouges.

Pendant des dizaines d’années, la famille Tall a ignoré le sort du butin emporté. Tout juste savait-elle que le jeune Abdoulaye, après des études à Saint-Cyr, était mort en France à l’âge de 20 ans, en 1899. Du reste du butin – manuscrits, bijoux et objets du quotidien –, la famille n’a rien su, raconte le khalife. L’information est arrivée par les hasards des rencontres, dans les années 1980, quand l’actuel khalife, alors étudiant à l’université Al-Azhar au Caire et de passage en France pour des vacances, apprend par un compatriote que des livres de son ancêtre seraient conservés dans les collections de la Bibliothèque nationale, à Paris.

Rentré à Dakar sans avoir pu consulter les ouvrages en question, il en informe son père, alors en pleine rédaction d’une biographie de l’aïeul, un projet titanesque qu’il mène depuis vingt ans. L’idée du voyage commence à germer. Qui sait, ces manuscrits contiennent peut-être des informations nouvelles, des pensées du saint homme qui ne figureraient pas dans les livres dont la famille dispose déjà, ceux qui, conservés ailleurs qu’à Ségou, avaient échappé à la razzia ? C’est ainsi que, un jour de septembre 1993, une délégation de neuf personnes quitte le quartier Médina et son dédale de rues poussiéreuses, direction les artères parisiennes et la rue de Richelieu.

Très vite, la question du retour des manuscrits est évoquée. Mais pour les autorités françaises, il n’en est pas question. Les livres font partie du patrimoine et sont donc dits « inaliénables » : il est interdit de les céder.

« M. Ibrahima Sy, ici présent, était également du voyage », précise le khalife. Il désigne un grand homme mince, installé dans un fauteuil juste en dessous du portrait paternel. M. Sy opine de la tête, il a été l’assistant personnel du père, puis du fils, c’est lui qui garde les archives familiales liées à cette histoire. Je les imagine, neuf Sénégalais en élégant boubou de bazin, ce tissu damassé et brillant des belles tenues, coiffe blanche sur la tête, longeant les coursives bordées de livres de la Bibliothèque nationale, dans la salle de lecture du département des manuscrits, ouvrant des ouvrages vieux de cent cinquante ans, l’écriture en caractères arabes sur les pages jaunies, les lettres tracées par l’aïeul, le trésor retrouvé.

La mission dure trois mois. Les journées sont longues. Les soirées, prises par les rencontres avec les fidèles sénégalais de France. Ce sont eux, d’ailleurs, qui s’occupent de la logistique, des repas, de l’hébergement au 11, rue Oberkampf. « Je me souviens encore de l’adresse pour l’avoir écrite tellement de fois, s’amuse Ibrahima Sy. À l’époque, il n’y avait pas d’e-mails ni de SMS, on envoyait des lettres ! »

À la Bibliothèque nationale, chaque ouvrage est passé en revue à partir d’un catalogue établi en 1985 par des chercheurs du CNRS. « Certains livres ne nous apprenaient rien, nous en avions déjà des copies. Pour d’autres, on passait plus de temps. » Très vite, la question du retour des manuscrits est évoquée. Pour la famille, leur place naturelle est à Dakar, à la bibliothèque de la mosquée dite « oumarienne », c’est-à-dire fondée par El Hadj Oumar Tall, à quelques pas de la maison où nous nous trouvons. Mais pour les autorités françaises, il n’en est pas question. C’est la loi, les livres font partie du patrimoine français et sont donc dits « inaliénables » : il est interdit de les céder. Une fois entrés dans l’inventaire d’une institution française, ils ne peuvent plus en sortir. Que les objets aient été pris par la force – volés – n’y change rien. Il y a bien une exception pour ceux acquis de manière illicite, mais, l’histoire ayant le sens de l’ironie, elle ne s’applique pas aux objets de Ségou : ce sont des butins de guerre issus d’un pillage, une pratique alors autorisée et codifiée par la loi, interdite en 1899 par la convention de La Haye que la France n’a jamais appliquée dans ses colonies. La réponse à leur demande est une fin de non-recevoir, sans appel possible.

« Cet homme n’est pas fait pour le feu »

« Nous avons alors décidé de procéder autrement, explique le khalife. Nous avons tout copié sur microfilm. » L’opération est financée par les fidèles résidant en France. Ils se cotisent pour payer les 100 000 francs français (environ 22 000 euros aujourd’hui) facturés par la Bibliothèque nationale pour les microfilms, et la machine pour les lire. Tout cela n’aurait-il pas pu être fait de façon gracieuse ? « Une telle demande aurait nécessité des démarches officielles de la part de l’État du Sénégal, précise Ibrahima Sy. L’essentiel pour la famille, c’était de réaffirmer son droit sur ces objets. De dire qu’ils ne renonçaient pas à les récupérer un jour. »

Le khalife interrompt l’échange et s’excuse : il va recevoir un fidèle. Nous pouvons rester, dit-il, on reprendra la discussion après. Deux hommes entrent, s’accroupissent au pied du canapé où leur guide est installé, murmurent à voix basse. Une main posée sur leur épaule, le khalife écoute, dit une prière. Le salon est soudain plongé dans le silence. Dehors, dans la cour, le repas est terminé, j’entends les tintements des couverts qui sont lavés, le bruit de l’eau sur les bassines en fer-blanc qu’on rince, les moutons qui bêlent – ils vivent partout ici, même en pleine ville, dans les cours, attachés dans la rue devant une maison, parfois installés sur les toits-terrasses des immeubles. Puis les deux hommes s’en vont, après des gestes et des mots de gratitude, le regard soulagé. Nous pouvons reprendre.

« La seule chose que nous ayons pu ramener de France, poursuit le khalife, ce fut Abdoulaye. » Pendant le séjour, la délégation découvre que les restes du petit-fils d’El Hadj, enterré au cimetière du Montparnasse, vont bientôt être exhumés et incinérés, comme pour toutes les concessions arrivant à terme. L’idée est insupportable, la religion musulmane interdit la crémation. Le khalife se souvient des mots de son père : « Cet homme n’est pas fait pour le feu. » Le corps rentre deux ans plus tard, en 1995, le temps nécessaire pour les démarches officielles qui impliquent cette fois-ci l’État du Sénégal. Abdoulaye revient avec les honneurs militaires, dans un avion mis à disposition par l’armée française, accompagné de saint-cyriens, après un hommage aux Invalides par le ministre français de la Défense, François Léotard, suivi à l’arrivée à Dakar d’un hommage à l’état-major de l’armée sénégalaise. Après la cérémonie funéraire dans la mosquée oumarienne, le corps est acheminé vers Ségou.

Sur l’écran s’affiche le portrait d’un jeune homme en tenue militaire, et sur l’image d’après une photo du même homme en boubou traditionnel. « Abdoulaye était le premier Noir à avoir fréquenté Saint-Cyr. »

Parti avec les troupes coloniales plus de cent ans plus tôt, Abdoulaye retrouve ses terres natales en militaire célébré par deux armées. Assise dans le salon du khalife, je ne peux m’empêcher de penser que l’image a quelque chose d’étrange. Peut-être parce que je viens de passer plusieurs jours dans les Archives nationales du Sénégal, à feuilleter des documents militaires de ces années de colonisation où les mots sont si durs envers ces fils de chefs, dont il faut à tout prix couper les liens avec leur communauté d’origine, les faire changer de camp, éviter qu’ils ne se transforment en héritiers du combat de leurs pères. Longtemps, ils ont été envoyés dans ce qu’on appelait « l’école des otages », pour apprendre le français et devenir des agents de l’administration coloniale, puis on a estimé qu’il était plus sûr, pour certains, de les expédier en France pour garantir leur loyauté. C’est ce qui est arrivé à Abdoulaye.

« Regardez, c’est lui », dit Ibrahima Sy en me tendant son téléphone. Sur l’écran s’affiche le portrait d’un jeune homme en tenue militaire, et sur l’image d’après une photo du même homme en boubou traditionnel. « Abdoulaye était le premier Noir à avoir fréquenté Saint-Cyr », ajoute l’assistant. Il y a de la fierté dans sa voix. Toute la complexité de cette histoire commune est peut-être là : le même fait peut être symbole à la fois de défaite et de réussite.

Exposer la puissance coloniale

« Et les bijoux ? Avez-vous trouvé des informations concernant les bijoux dans vos recherches ? me demande soudain Ibrahima Sy.

— Les bijoux sont dans les réserves du musée du Quai Branly, je dis. Je n’ai pas pu les voir. J’ai simplement pu consulter les archives liées à ces objets.

— Est-ce qu’il est question d’or dans les archives ?

— Non, seulement de bijoux, dont certains sont en or, d’autres en argent.

— Je pense à l’or. On a entendu parler de lingots d’or. »

Dans les archives du musée, il n’est question que de colliers et de bracelets, de bagues et de boucles d’oreilles, passés par le musée de l’Armée, le musée des Colonies, devenu ensuite musée des Arts d’Afrique et d’Océanie. Certains de ces bijoux ont été volés dans les vitrines dans les années 1930, les autres sont partis en réserve, comme tant d’autres objets des collections constituées pendant les années coloniales. Peut-être rappelaient-ils trop la fonction première qu’ils avaient eue en France : exposer la puissance coloniale aux yeux du public de métropole.

Les questions d’Ibrahima Sy font écho à d’autres histoires de lingots d’or, qui se racontaient sur Ségou du temps d’El Hadj Oumar et de son fils. Des récits nourris d’abord par la tradition orale, puis par des explorateurs français visitant la ville et traçant des cartes où un « trésor » est indiqué en rouge. Quelques jours plus tôt, aux Archives nationales à Dakar, j’ai tenu dans les mains une de ces cartes aux bords si effrités que j’ai eu peur qu’elle s’émiette entre mes doigts. La légende était telle que dans son rapport militaire le colonel havrais se justifie à propos de ce butin plus maigre que prévu : la faute aux Noirs qui ont tendance à tout exagérer, écrit-il.

« Ce n’est pas l’or qui nous intéresse, lance le khalife.

— Oui, lui il dit qu’il s’en fiche, mais pas moi ! réplique Ibrahima Sy en riant.

— Tout ce qui nous intéresse, ce sont les manuscrits, et Abdoulaye », continue le khalife.

Une cérémonie de « restitution »

Au décès de son père, il reprend le flambeau des recherches. En 2011, elles le mènent au Havre, sur les pas du colonel Archinard qui commandait les troupes à Ségou, cent vingt ans plus tôt. Dans le lot d’objets saisi, Louis Archinard en avait choisi plusieurs pour sa collection personnelle, pratique courante à l’époque. À son retour en France, il en fait don au muséum de sa ville – une façon pour le militaire devenu général d’asseoir son image.

Le sénateur des Sénégalais de l’étranger, habitant du Havre, établit le lien avec le muséum. Cédric Crémière, le directeur de l’époque, se souvient de la visite du khalife et de sa délégation dans les réserves, les cartons ouverts sous les yeux du dignitaire et son émotion. Un moment de prise de conscience : les réserves de son musée contenaient des objets dont il ignorait tout, des objets qui ont perdu vie dans ces cartons stockés là depuis des années, mais qui ont une valeur inestimable sur un autre continent.

« Certains avaient une symbolique très forte, comme le tambour royal qui servait à prévenir la ville en cas d’attaque, se souvient Ibrahima Sy. Il y avait aussi des objets du quotidien, comme des peignes, pris dans l’intimité des gens. » Tous ne proviennent pas de Ségou. Il y a également des statuettes et des masques de culture bamana, liés à la tradition animiste, que combattait El Hadj Oumar. En France, l’ensemble hétéroclite a pris le nom de « fonds Archinard » – le sens originel des objets importait peu.

Une exposition éphémère d’une journée est organisée dans une salle de la mairie du Havre. Les organisateurs s’attendent à une cinquantaine de visiteurs ; cinq cents personnes débarquent, de partout en France.

« Quand nous avons vu ce qu’il y avait dans ces cartons, nous nous sommes dit qu’il fallait les montrer », raconte Ibrahima Sy. Une exposition éphémère d’une journée est organisée dans une salle de la mairie du Havre dont le maire de l’époque est déjà Édouard Philippe. Les organisateurs côté français s’attendent à une cinquantaine de visiteurs ; cinq cents personnes débarquent, arrivés en car de partout en France. Les objets fantômes des réserves reprennent vie devant les yeux étonnés du maire et du directeur du muséum. « Ce jour-là, j’ai dit quelque chose à Édouard Philippe, se souvient le khalife, le sourire en coin. Je lui ai dit qu’un jour ces objets reviendraient à leur propriétaire légitime, et je l’ai invité au Sénégal. » C’est ce qui s’est passé.

En novembre 2019, en visite à Dakar, Édouard Philippe, devenu entre-temps Premier ministre, a procédé à une cérémonie de « restitution » – en réalité un prêt pour cinq ans, le temps que la France officialise le retour définitif par une loi de restitution, votée en octobre 2020. L’objet concerné n’était pas un de ceux du Havre, ni un manuscrit ni un bijou, mais un sabre connu comme étant celui d’El Hadj Oumar, conservé jusqu’alors au musée de l’Armée, à Paris.

Le khalife Thierno Madani ne dit pas grand-chose du sabre. Il n’a peut-être pas très envie de ramener ce symbole guerrier au milieu de notre échange. Parler de « djihad » devant une journaliste travaillant pour la presse française, toute descendante de paysans finlandais et ancienne va-nu-pieds des ruelles sénégalaises qu’elle soit, est une affaire délicate. Les amalgames vont vite, et le terrain est glissant. D’ailleurs, le khalife affirme qu’El Hadj Oumar n’avait pas comme projet de combattre les Français. « Mais quand on t’attaque, tu te défends. Nous n’avions pas invité les Français chez nous, ils se sont imposés. Cheikhou Oumar a mené une guerre sainte, mais ce n’était pas son projet au départ. » Il utilise le terme honorifique « Cheikhou Oumar », une autre manière de désigner l’aïeul, qui souligne le statut de guide religieux. L’interprétation de l’histoire peut être discutée. Au Sénégal, l’image d’El Hadj Oumar n’est pas celle d’un résistant pacifiste mais celle d’un conquérant à la réputation sanguinaire. Il lui est aussi arrivé de se battre contre des souverains musulmans, comme ce fut le cas au sud du Sénégal.

Missiles et patrouilleurs

Le sabre évoque un récit plus complexe. Objet métis, doté d’une lame de fabrication française, il porte encore les inscriptions « Manufacture de Klingenthal » et « Coulaux et Cie », et son pommeau en bronze est typique de la métallurgie toucouleur. Est-ce un cadeau des colons à El Hadj Oumar ? A-t-il plutôt appartenu à son fils Ahmadou ? Est-ce celui saisi dans les mains du petit Abdoulaye défendant sa mère devant les troupes d’Archinard à Ségou ? Nul ne sait avec certitude de quoi l’objet a été le témoin. Son attribution à El Hadj Oumar fait débat au Sénégal depuis qu’il a été exposé pour la première fois à Dakar, en 1998, pour le bicentenaire du guide religieux. Un professeur d’archéologie, Abdoulaye Sokhna Diop, crée alors le scandale en affirmant que ce sabre n’a jamais été celui d’El Hadj Oumar.

À chaque exposition de l’arme au Sénégal, en 1998, en 2008 et à son installation en 2018 au musée des Civilisations noires à Dakar, la polémique a enflé. À la cérémonie de « restitution », un dignitaire religieux de la famille oumarienne a affirmé que cette arme était celle d’Ahmadou et que le véritable sabre était gardé par la famille à Bandiagara, là où le guide disparut « mystérieusement » en 1864. Le khalife, lui, évoque un sabre parmi d’autres – un chef de la carrure de l’aïeul ne se doit-il pas de posséder plusieurs armes ? Devant Édouard Philippe et le président sénégalais Macky Sall, un représentant de la famille a préféré rappeler que des centaines d’objets attendent toujours, dans les réserves de musées français, à Paris ou au Havre.

Personne n’est dupe, l’objet de la visite du Premier ministre n’est ni le sabre ni l’histoire d’El Hadj Oumar, mais les contrats signés avec le Sénégal : la vente de missiles et de trois patrouilleurs hauturiers destinés à surveiller les gisements de gaz et de pétrole découverts au large des côtes sénégalaises – une affaire de centaines de millions d’euros. Le sabre, dans cette histoire, n’est qu’une relique troquée contre de l’influence, à l’instar des verreries et autres pacotilles du temps colonial. Tout se passe comme si les rôles étaient répartis depuis si longtemps qu’il était impossible d’en changer.

« Et le sabre disparut mystérieusement »

« Quelle sera la prochaine étape de votre projet ? me questionne le khalife. L’audience se termine, elle a été plus longue que prévu, il est temps de prendre congé.

— Je vais revenir vous voir. Je ne sais pas encore quand mais je reviendrai.

— Très bien. Vous avez frappé à la bonne porte. Nous vous aiderons. Ici, ou à Ségou si vous décidez d’aller au Mali. Que Dieu vous soutienne dans ce projet. »

Quelques jours plus tard, je passe voir le sabre au musée des Civilisations noires, à Dakar, où il trône dans une vitrine en verre. « Vous connaissez les différentes confréries musulmanes, n’est-ce pas ? », demande le guide à des enfants d’une école primaire venus visiter le musée en sortie scolaire. « Ici, nous avons les mourides, avec Cheikh Ahmadou Bamba, là ce sont les layènes, ils sont surtout dans la région du Cap-Vert. Et là, ce sont les tidjanes, avec El Hadj Oumar Tall. Dans cette vitrine, nous avons le sabre ayant appartenu à Cheikhou Oumar. »

La nuée d’enfants se presse autour du guide, deux garçons se penchent sur la vitrine. « Attention, on ne touche à rien ! » Une fillette prend des photos avec son téléphone, le sabre, les sandales, les tablettes d’école coranique au mur, avec cette frénésie des enfants qui veulent garder un souvenir de chaque détail d’un moment hors du quotidien. Elle a dû apprendre sa leçon d’histoire comme moi trente-cinq ans plus tôt : « … et il disparut mystérieusement dans les grottes de Bandiagara. »