C’est l’heure du brunch à Maidenhead, en banlieue ouest de Londres. Un vent glacial congèle la ville proprette lorgnant la Tamise, repaire de retraités en short, de joueurs de golf et de cormorans. Grelottant en terrasse, veste jetée sur les épaules, Carmen Lau repousse son déjeuner avec un air déçu, l’assiette est froide, le bacon calciné. Ce restaurant bondé semblait pourtant parfait. La jeune Hongkongaise, d’une prudence extrême, organise toujours ses rendez-vous loin de son appartement, et dans des lieux publics, de préférence très fréquentés. La foule dissuade les tentatives de kidnapping.

À 30 ans, cette chargée de plaidoyer pour l’ONG américaine Hong Kong Democracy Council est traquée par les autorités chinoises. La police de Hongkong, aux ordres de Pékin, a promis un million de dollars hongkongais (environ 120 000 euros) à toute personne facilitant son arrestation. En 2021, Carmen Lau pensait se faire oublier en s’exilant au Royaume-Uni. Une illusion. Après avoir violemment étouffé toute opposition à Hongkong, la Chine exporte désormais sa campagne de répression en Europe.

Et voilà l’ancienne élue du Civic Party, formation prodémocratie aujourd’hui disparue, à nouveau dans le viseur du président Xi Jinping. « Nous poursuivrons [ces activistes] jusqu’à la fin de nos jours, même s’ils vont au bout du monde », a juré John Lee, le chef de l’exécutif hongkongais, ancien policier et proche de Pékin, en juillet 2023. Les « fugitifs », a-t-il ajouté, devront se rendre ou vivre « dans la peur ».

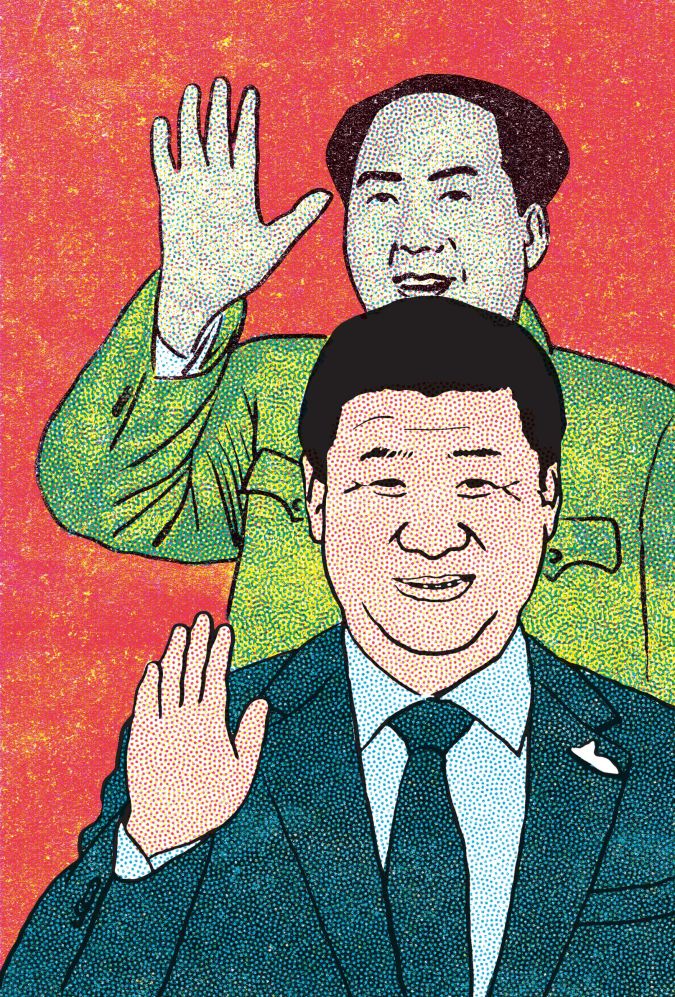

Ces dernières années, qu’ils soient Hongkongais, Ouïghours, Tibétains ou Taïwanais, les opposants au régime de Xi Jinping font face, selon l’ONG américaine Freedom House, à la campagne de répression transnationale « la plus sophistiquée, globale et complète dans le monde ». Filatures, chantages, pressions sur les familles, piratages… Prise dans la tempête, Carmen Lau, fan de la chanteuse Taylor Swift, accro au jeu vidéo League of Legends, résiste avec un mélange de courage, d’abnégation et de candeur. La peur des débuts s’éloigne un peu. Elle sait que son histoire cabossée symbolise la « tragédie de Hongkong ». Et, bravant les menaces, ne se prive pas de la raconter.

Il y a tout juste un an, la police de Hongkong promettait une forte récompense à toute personne facilitant votre arrestation sur le sol britannique. Comment avez-vous appris la nouvelle ?

Carmen Lau : C’était le 23 décembre 2024, autour de minuit. Je venais de passer le réveillon de Noël, un peu en avance, avec des amis. J’allais me coucher, quand j’ai appris que la police de Hongkong organisait une grande conférence de presse. J’ai allumé mon ordinateur et regardé la retransmission, depuis mon lit, par curiosité, par solidarité avec mes collègues activistes aussi. Soudain, j’ai entendu mon nom ! Je ne m’y attendais pas. J’étais sous le choc, mon téléphone n’arrêtait pas de sonner, des appels d’amis, de journalistes. Mon esprit s’emballait. Comment allais-je pouvoir répondre à ça ?

Cette annonce n’était que le début.

Dans les mois qui ont suivi, trois membres de ma famille restée à Hongkong ont été interrogés de longues heures par la police. Et des lettres ont été envoyées à mes voisins, leur demandant de me livrer à l’ambassade chinoise de Londres pour toucher la récompense. Heureusement, aucun n’a tenté quoi que ce soit, et les courriers ont été confiés à la police britannique. Mais ces lettres contenaient ma photo, mon adresse et des informations personnelles. Je suis certainement surveillée.

La Chine offre désormais des primes pour la capture d’activistes installés au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et aux États-Unis. La répression chinoise prend-elle de l’ampleur ?

Disons qu’auparavant, ces tentatives d’intimidation se faisaient dans l’ombre. En 2022, l’ONG Safeguard Defenders avait révélé que, dans les grandes villes occidentales, des dizaines de commissariats clandestins faisaient du renseignement pour le compte de Pékin. Ces « policiers » utilisaient déjà des stratagèmes pour forcer des activistes et des citoyens chinois en exil à retourner au pays, mais ils œuvraient de manière discrète.

Je porte une alarme et un traceur GPS pour dissuader d’éventuels kidnappeurs.

Aujourd’hui, j’ai l’impression que la répression transnationale chinoise ne se cache plus. Les attaques deviennent plus visibles, plus fréquentes. Et sa toile s’étend à de nouveaux pays, en Afrique centrale, en Amérique latine, au Nicaragua ou au Venezuela, par exemple. Contre l’obtention de juteux contrats militaires ou miniers, les régimes autoritaires sont ravis de nouer des relations plus étroites avec la Chine et de la laisser opérer sur leur territoire.

À quoi ressemble désormais votre quotidien ?

Au début, j’avais vraiment la trouille, et du mal à sortir de chez moi. Je ne prenais plus les transports en commun, je dépensais des sommes folles en Uber ! [Rires.] J’imaginais les pires scénarios. C’était l’effet recherché par le gouvernement hongkongais, évidemment, il voulait que je prenne peur et que je finisse par me taire. Mais ça n’arrivera pas, alors j’essaie de protéger ma vie privée. J’évite encore les transports en commun, et, si je n’ai vraiment pas le choix, j’enfile un masque chirurgical et une casquette. Je ne veux pas être reconnaissable. Mon appartement a été sécurisé, j’ai installé de la vidéosurveillance. Je porte aussi une alarme et un traceur GPS sur moi pour dissuader d’éventuels kidnappeurs.

Comment ont réagi les autorités britanniques ? Est-ce que vous bénéficiez d’une protection ?

Au lendemain de l’annonce d’une prime pour mon arrestation, la police de la Thames Valley [les forces de l’ordre locales] et le contre-terrorisme m’ont contactée, j’étais donc plutôt confiante pour la suite. Mais ils n’avaient aucune protection, aucun conseil particulier à offrir, sauf ceux qu’ils proposent aux victimes de crimes de haine ou de violences conjugales. Sauf que les agressions privées n’ont rien à voir avec les attaques d’un État ! Les agents ne sont pas formés à la lutte contre la répression transnationale. Le pire, c’est que la police locale m’a fait signer un document me demandant de « cesser toute activité à risque » et d’« éviter les rassemblements publics », comme si j’étais responsable de ce qui m’arrivait.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, affirme vouloir nouer une « relation pragmatique » avec la Chine, après des années de défiance entre les deux pays. L’ambition est d’attirer des investissements chinois. La lutte contre la répression transnationale ne semble pas être une priorité…

Oui, le Royaume-Uni craint sans doute de froisser Pékin s’il soutient les Hongkongais trop ouvertement. Honnêtement, j’attendais beaucoup plus de Keir Starmer, qui est tout de même un ancien avocat spécialisé dans les droits humains. J’ai eu l’occasion de lui parler cette année, en février, lors d’un cocktail organisé dans ses bureaux du 10 Downing Street, pour célébrer le Nouvel An lunaire. Avec d’autres Hongkongais recherchés par Pékin, nous l’avons interpellé, juste après son discours. Je crois que c’est le truc le plus fou que j’ai fait de toute ma vie d’activiste ! Nous lui avons exposé nos craintes et les menaces qui pesaient sur nous. « Je suis au courant », nous a-t-il répondu, un peu gêné. Il n’a rien promis, n’a pas pris d’engagements. Ses assistants l’ont rapidement pris par le bras pour l’exfiltrer.

Le sort de Hongkong a basculé le 1er juillet 1997, lorsque l’ancienne colonie britannique a été officiellement rétrocédée à la Chine. Vous avez des souvenirs de ce moment ?

J’avais seulement deux ans, mais je me souviens très clairement de ma mère et de mon père, assis à mes côtés sur le canapé, en train de regarder la télévision, à minuit, le 30 juin 1997. Mes parents, inquiets, se demandaient s’ils devaient partir. Vous savez, des dizaines de milliers de Hongkongais ont fui, avant ou juste après la rétrocession, de peur que la ville ne bascule. Mes parents n’avaient pas les moyens de quitter Hongkong, mais ils étaient prévoyants. À la fin de l’année 1996, ils m’avaient fait fabriquer un passeport British National Overseas [réservé aux Hongkongais nés avant 1997, ce document permet de vivre au Royaume-Uni sous certaines conditions]. J’ai eu de la chance. C’est ce sésame qui m’a permis, bien des années plus tard, de m’exiler facilement.

À quoi ressemblait votre enfance ?

Nous vivions dans les Nouveaux Territoires, au nord de Hongkong, non loin de la plage. C’était paisible. Mon père était joaillier, ma mère institutrice avant de quitter son travail pour s’occuper de mon frère cadet et de moi. Pour les grandes occasions, comme le Nouvel An ou le festival de la mi-automne, notre famille se retrouvait au grand complet chez mes grands-parents maternels, un couple d’anciens pêcheurs occupant une maison sur pilotis, dans le village de Tai O [elle montre une photo de la maison sur son smartphone]. C’est mon grand-père qui l’a construite.

Comment avez-vous rejoint le mouvement prodémocratie ?

En 2012, le gouvernement de Hongkong a voulu instituer des cours de patriotisme chinois dans les établissements scolaires. À l’époque, j’avais 17 ans, j’étais encore au lycée, je me sentais hongkongaise et pas du tout chinoise. J’avais l’impression qu’on tentait d’altérer mon identité. J’ai rejoint Scholarism, le groupe d’étudiants prodémocratie fondé par Joshua Wong [âgée de 16 ans à l’époque, cette figure de l’opposition est actuellement incarcérée à Hongkong], et nous avons organisé une grève dans mon lycée. Finalement, nous avons eu gain de cause, le projet a été retiré.

Un policier a braqué son fusil sur mon visage, je pouvais voir la balle à l’intérieur du canon.

Cette victoire m’a décidée à étudier les sciences politiques à l’université chinoise de Hongkong, réputée pour ses valeurs progressistes, son intérêt pour les sciences sociales. Et puis, c’est le seul campus situé sur une montagne, entouré d’eau et de verdure. Un bonheur comparé à nos immenses gratte-ciel !

Et ensuite ?

Au bout de quatre ans d’études, j’avais en tête de faire du journalisme, jusqu’à ce que je tombe sur une offre d’emploi : un député du Civic Party [l’une des principales formations politiques prodémocratie à Hongkong avant son autodissolution, sous la pression des autorités, en 2023] cherchait une assistante pour rejoindre son équipe. D’habitude, les parlementaires hongkongais recrutent dans leur entourage, mais lui voulait intégrer des jeunes, de nouveaux visages. Ça m’avait intriguée. J’ai candidaté et j’ai eu le poste.

Comment s’appelait ce député ?

Je ne peux pas vous donner son nom. Il vient de sortir de prison, en juillet. Toutes les personnes associées à mes activités risquent d’en payer les conséquences. Je ne veux pas lui causer plus de difficultés.

En 2019, les autorités de Hongkong, sous la pression de Pékin, proposent une loi autorisant l’extradition des suspects vers la Chine continentale. C’est un tournant, et une menace pour tous ceux qui critiquent le régime de Xi Jinping…

Cette loi a fait l’objet d’une intense bataille au LegCo, le Parlement de Hongkong, que j’ai vécue de l’intérieur. Les députés pro-Pékin, majoritaires, faisaient le forcing pour que le texte soit voté au plus vite. La bataille semblait perdue d’avance pour le camp prodémocratie. Tout ce que nous pouvions faire, c’était gagner du temps, mobiliser la société civile. Et ça a fonctionné, c’est même devenu dingue ! Le 16 juillet 2019, près de 2 millions de personnes [sur 7,5 millions d’habitants] défilaient contre le projet de loi dans les rues de la ville.

Le texte a finalement été adopté, et la répression policière qui a suivi a été particulièrement violente…

J’ai failli être arrêtée à plusieurs reprises. J’ai vu l’un de mes amis se faire tabasser pour rien, simplement parce qu’il portait un t-shirt blanc, l’un de nos signes de ralliement. J’étais chaque jour dans les cortèges. Le 5 août 2019, je me suis retrouvée au milieu d’un affrontement entre la police et un groupe de manifestants qui bloquaient une voie rapide sur l’île de Hongkong. Un policier a braqué son fusil sur mon visage, tellement près que je pouvais voir la balle à l’intérieur du canon. Un manifestant m’a tirée en arrière, je suis retournée dans la foule. C’était le chaos… Dix minutes plus tard, j’ai ressenti une violente douleur au bras, je venais d’être touchée par un tir de Flash-Ball. Par chance, la balle avait ricoché sur un obstacle avant de m’atteindre. Je m’en suis sortie avec un énorme bleu.

Trois mois plus tard, vous vous lanciez en politique. À seulement 24 ans, vous étiez candidate au poste de conseillère de district pour le Civic Party.

D’habitude, à Hongkong, tout le monde se fiche des élections pour le district. Mais, en novembre 2019, elles étaient devenues un test, une façon de montrer que le camp prodémocratie était toujours aussi mobilisé. Pour moi, cette candidature, c’était juste une façon de poursuivre le combat par d’autres moyens. Quand je me suis présentée, je n’aurais jamais pensé gagner.

Et vous avez gagné…

Oui, mais pas pour longtemps. En juin 2020, une loi sur la sécurité nationale est entrée en vigueur, pour lutter, selon le gouvernement hongkongais, contre la « sécession », la « subversion », le « terrorisme » et la « collusion avec des forces étrangères ». Les élus et fonctionnaires devaient jurer fidélité à la République populaire de Chine lors d’une cérémonie officielle. J’ai refusé, comme de nombreux collègues, et j’ai démissionné. C’était une période difficile. J’étais constamment suivie, un van aux vitres teintées m’attendait en bas de chez moi. Les arrestations de politiciens prodémocratie se multipliaient. Je redoutais d’être la prochaine… En l’espace d’une semaine, j’ai pris la décision de quitter Hongkong. Mes parents étaient terrifiés, ce sont eux qui m’ont poussée à partir. J’ai acheté un billet d’avion pour Londres, un aller-retour pour ne pas éveiller les soupçons. Je savais déjà que je n’allais pas revenir.

Comment s’est déroulée votre arrivée au Royaume-Uni ?

Je n’avais jamais mis les pieds en Angleterre, j’étais en décalage complet. À 26 ans, je venais de prendre la décision la plus lourde de ma vie, sans avoir véritablement eu le temps d’y réfléchir. J’ai commencé par travailler au magasin Harrods, à Londres, et dans un bar à bubble tea. J’ai trié les colis dans un centre de distribution de la Poste, à Wembley. Je bossais la nuit, c’était mieux payé.

Vous vouliez laisser tomber l’activisme ?

Non, je m’y suis remise petit à petit. D’abord, à mon échelle, en essayant d’unifier la communauté hongkongaise en exil [environ 300 000 Hongkongais vivent au Royaume-Uni], très dispersée, puis en rejoignant l’ONG Hong Kong Democracy Council [fondée en 2019, une structure indépendante se consacrant à la recherche en faveur des libertés à Hongkong]. Beaucoup de gens m’ont aidée lorsque je suis arrivée à Londres. Je voulais rendre la pareille.

Le Royaume-Uni a rétrocédé Hongkong à la Chine à condition que l’ancienne colonie conserve un « haut degré d’autonomie » par rapport à Pékin. Le principe « un pays, deux systèmes » devait s’appliquer pour cinquante ans, jusqu’en 2047. Que reste-t-il de ces promesses ?

Après la rétrocession, tout le monde sentait bien que l’espace démocratique se réduisait petit à petit, mais c’est vraiment la loi sur la sécurité nationale de 2020 qui l’a réduit à néant. Nos libertés ont disparu. Tout ce que les habitants font, ou disent, peut désormais être considéré comme une atteinte à la sécurité nationale sous des motifs complètement flous. Hongkong est devenu un État policier. Le principe « un pays, deux systèmes » n’existe plus. Le seul système qui reste, c’est celui de Pékin.

La violence policière, la surveillance de masse, le changement des programmes scolaires… Ces méthodes rappellent celles que la Chine a employées pour écraser l’opposition au Tibet, puis dans la province du Xinjiang, où vivent les Ouïghours.

Oui, le même schéma se répète. La Chine est un régime impérialiste qui cherche à unifier, à diluer l’identité des minorités. La différence est perçue comme un problème. À Hongkong, nous parlons cantonais, par exemple, et non mandarin. Notre culture est très différente de celle des Chinois de l’ethnie Han. Il y a dix ans, quand j’étais encore étudiante, j’ai visité le Tibet. Le long de la route nationale 318, qui relie la province chinoise du Yunnan au Tibet, il y avait un checkpoint tous les cinq à dix kilomètres. À chaque fois, la police contrôlait mes papiers, fouillait mon sac, me bombardait de questions. À Lhassa, particulièrement dans le centre, il y avait des flics et des posters de propagande partout. Les habitants avaient interdiction de montrer le visage du dalaï-lama et, évidemment, le drapeau tibétain. Je me disais que c’était peut-être le sort qui attendait Hongkong en 2047. Pas en 2025… Je pensais que nous aurions plus de temps.

Comment voyez-vous le futur de Hongkong ?

Ces dernières années, certains Hongkongais s’accrochent à l’idée que la ville serait finalement quelque chose d’immatériel, comme une sorte d’esprit. Que ce ne sont pas les frontières géographiques qui définissent Hongkong. Que, si la répression chinoise est transnationale, alors notre cité peut exister bien au-delà de son territoire.

Vous y croyez ?

Hé bien… J’aime l’idée, mais je continue à penser qu’aucun endroit ne vaut son chez-soi. J’espère pouvoir revenir physiquement à Hongkong, retrouver la maison de mes grands-parents, au bord de l’eau. Si j’avais la possibilité de rentrer, ce serait la première chose que je ferais.