Dans le hall du Club House, un restaurant en bordure d’un golf 18 trous, une plaque rappelle le plaidoyer de Nelson Mandela, lors de son procès de Rivonia : « Je défends l’idéal d’une société libre et démocratique, dans laquelle tous les individus vivraient ensemble, en harmonie. » En 1964, le « terroriste » condamné à perpétuité luttait contre l’apartheid, ce système raciste de « développement séparé ». Trente ans plus tard, le premier président noir d’Afrique du Sud dédicaçait un exemplaire d’Un long chemin vers la liberté, sa biographie, aux habitants de la cité retranchée de Dainfern.

Trois hommes d’affaires noirs en costume cravate et lunettes de soleil traversent à grandes enjambées le grand hall de carrelage blanc à l’entrée du Club House. Le livre de Nelson Mandela est ici soigneusement gardé sous une vitrine en verre. « C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et que j’espère voir se réaliser. Mais c’est un idéal aussi pour lequel, s’il le faut, je suis prêt à mourir », lit-on sur l’écriteau en argent.

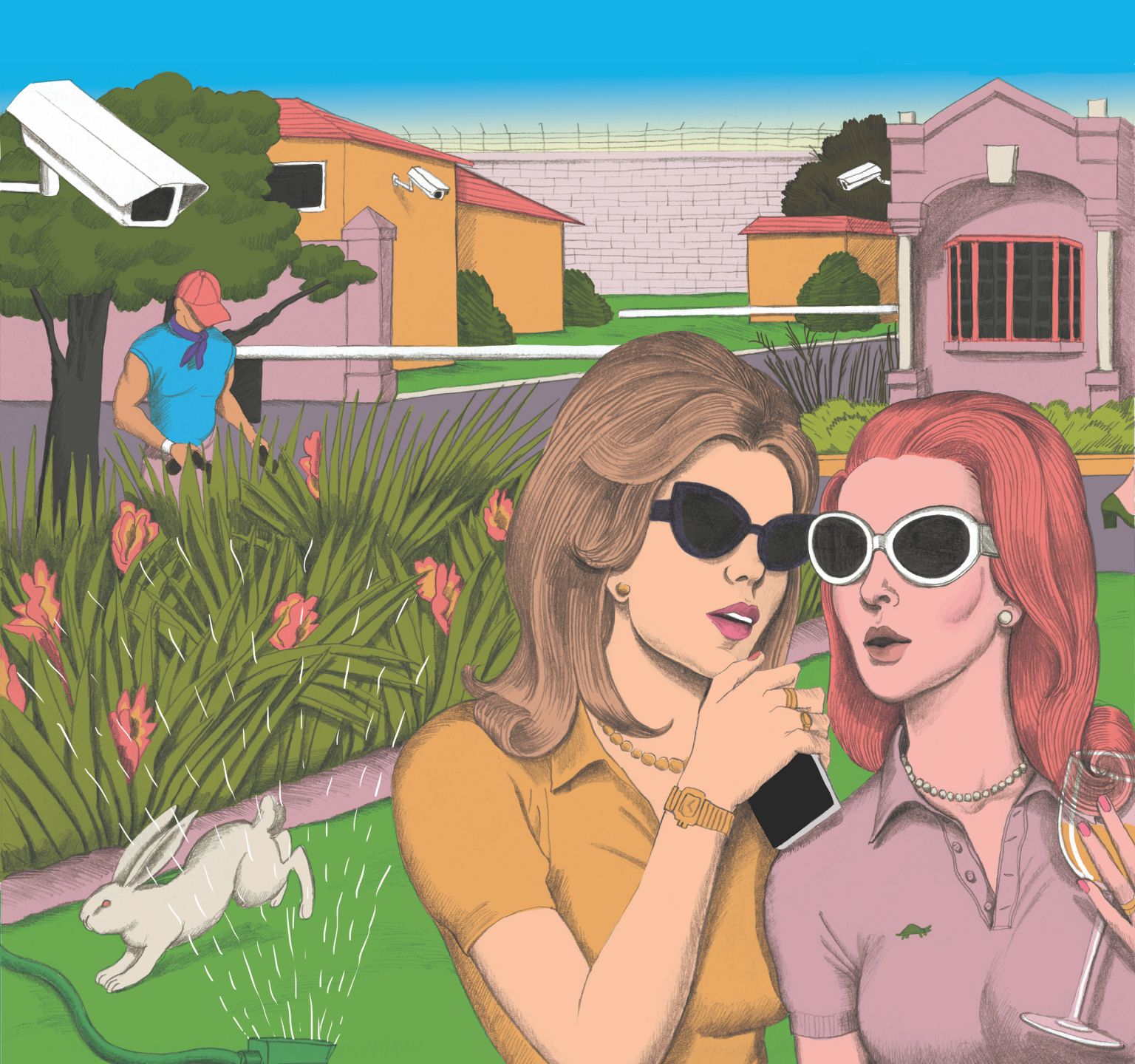

Sur la grande terrasse réchauffée par le soleil d’automne, un groupe de femmes d’une cinquantaine d’années, blondes et « botoxées », partagent une bouteille de sauvignon blanc. Un lycéen lit un recueil de poésie, un gamin en bermuda bleu s’entraîne sur le green, les hommes parlent en centaines de milliers de rands.« À tous les habitants de Dainfern, je vous souhaite le meilleur dans ce lieu d’excellence. » Signé : Nelson Rolihlahla Mandela, Johannesburg, le 9 juillet 1998.

Au loin, le bruit d’une tondeuse. Le ciel est bleu, la brise est douce. Les serveurs souriants se ruent à ma table pour prendre la commande. « Comment allez-vous aujourd’hui ? » Tout va bien. Tout est parfait.

« Je l’aime, cette barrière »

« Je vous emmène ? » Simon s’arrête sur le parking, remonte le frein à main et descend sa vitre. « Allez, grimpez. » J’ouvre la porte de son bakkie, un véhicule deux places avec une large remorque, flanqué d’un autocollant or et vert « Fidelity Security Group ».

Simon porte un gilet pare-balles, même si « personne ne lui tirera dessus », et une arme à feu à la ceinture, mais il n’a « jamais eu besoin de l’utiliser ». Il est l’un des soixante-quinze gardes de Dainfern qui patrouillent sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans ce complexe de 1 235 maisons isolées du monde.

Tranquillement, à bord de son bakkie, on avale les ronds-points et les dos-d’âne, on traverse les rues goudronnées, et les lotissements pavés. 2,7 km2 de perfection. Les noms des rues sont écrits sur de petites pancartes, ornées de fleurs en fer forgé. Woodchester, Galloway Street, Port-de-Bouc Street… Les femmes de ménage passent l’aspirateur derrière les baies vitrées. Pas de hauts murs autour des jardins. Pas de barreaux aux fenêtres. Pas de grilles, pas d’alarmes, comme dans le reste de Johannesburg. Les portes de garages sont grandes ouvertes. Sous une bâche de protection, une Ferrari.

Simon est agent de sécurité, mais il est aussi chargé de capturer les serpents qui traînent sur les chemins de promenade et de contrôler les travaux d’extension des villas. Le bruit des engins de construction doit cesser après seize heures et la poussière doit rester dans le périmètre de chaque villa pour ne pas déranger les voisins.

Une douzaine d’ouvriers réparent un mur recouvert de vingt et un fils électriques « sensibles aux vibrations ».

Une résidente balaie les feuilles mortes à l’entrée de son garage et nous interpelle, inquiète. « Simon, regardez ! D’où vient toute cette eau ? » La canalisation déborde. Un coup d’œil en haut de la rue pour la rassurer : « Pas d’inquiétude, ils arrosent la pelouse chez les Tengrove. Bonne journée ! » Dans sa tournée quotidienne, le garde doit aussi ramasser les branches d’arbres cassées : « Si un résident appelle mon patron et lui rapporte une branche cassée… ça veut dire que je ne l’ai pas vue. Et c’est très mal. »

On poursuit notre chemin, le bakkie passe au-dessus d’un pont. Qu’y a-t-il dans la rivière ? On dirait des pics en métal… Des fils barbelés ? Simon n’écoute pas. Il roule, silencieux. À mesure que nous avançons, les pavés de la rue ne sont plus aussi bien alignés, quelques mauvaises herbes prennent racine sur les trottoirs. Puis, caché derrière une rangée de pins odorants, se dresse un mur. « Je l’aime cette barrière, elle est très puissante », prévient Simon. Je lève les yeux.

Une douzaine d’ouvriers en uniforme jaune fluo réparent un mur d’environ cinq mètres de haut, recouvert de vingt et un fils électriques horizontaux « sensibles aux vibrations ». La « barrière » s’étend comme un rempart sur quatorze kilomètres et encercle l’immense complexe immobilier. Derrière ce mur, cinq mètres de no man’s land pavé et un autre mur, chargé lui aussi de vingt et un fils électriques. Au sommet, les caméras de surveillance se succèdent. Elles portent chacune un numéro d’identification, et passent au crible les environs à plus de 750 mètres de distance : vers les échangeurs d’autoroute, vers les champs et les fermes qui s’étalent à perte de vue au nord de la capitale économique de l’Afrique du Sud.

Plusieurs dizaines de mètres au-dessus de nos têtes, un gigantesque tuyau traverse Dainfern comme suspendu dans les airs. Je ne l’avais pas vu. « Vous savez ce qu’il y a là-dedans ? » demande Simon, en me tapant la cuisse, comme s’il voulait partager un secret. « C’est de la merde ! » L’immense canalisation transporte les excréments des dix millions d’habitants de Johannesburg. « Elle rejoint une usine de traitement un peu plus loin… du côté de Diepsloot. »

« Même le ministre de la Police habite ici ! »

À quelques kilomètres, Diepsloot grandit, grossit, s’étale. Depuis la fin de l’apartheid, ce grand township pauvre et crasseux de plus de 200 000 habitants ne cesse de grignoter le veld, la plaine inhabitée qui entoure Johannesburg. Depuis que les millions de Sud-Africains noirs n’ont plus besoin d’un « pass » de travail pour venir tenter leur chance dans « la ville de l’or », ils affluent. Simon dort là-bas, chez un collègue, lorsque les fins de mois sont difficiles et qu’il n’a plus assez d’argent pour faire le plein d’essence. Sa « vraie » maison se trouve dans un autre township, à l’est de la ville au-delà de l’aéroport, à plus d’une heure de route.

Simon, 40 ans, zoulou, a fait toute sa carrière « dans la sécurité ». Sauf pendant deux ans, car il était « fatigué de travailler tous les jours, même à Noël ». Puis, il y est revenu. Le salaire est bon, paraît-il, il a même une voiture « à lui ». Et à Dainfern, on ne craint pas les « tsotsis », les gangsters. On ne risque pas sa vie comme dans d’autres quartiers de Johannesburg. « Impossible de creuser sous la barrière, poursuit mon guide. Ils ont coulé une chape de béton de cinq mètres sous le mur. Aucun intrus ne peut entrer dans Dainfern. Aucun. » On longe la grande muraille en saluant les gardes.

À gauche, une immense maison avec un garage pour dix voitures. « Lui, il a des Maserati, des Mercedes et une Ferrari. C’est un médecin. Celle-ci, c’est la maison de l’entraîneur des Springboks, l’équipe sud-africaine de rugby. » Les villas rivalisent de richesse et d’ostentation. « Il y a des gens célèbres à Dainfern. Même Nathi Mthethwa, le ministre de la Police, habite ici ! C’est drôle, non ? »

On passe d’un manoir avec colombages alsaciens à une villa de Toscane bordée de hauts cyprès. Au coin de la rue, une résidence épurée, blanche et aux larges baies vitrées fait face à un lourd portail formé de deux gigantesques boucliers zoulous en bronze. « C’est la maison de Strive Masiyiwa, le président d’Econet », une compagnie de téléphonie qui opère au Zimbabwe. « Ah tiens, il fait son footing ! » On échange des sourires et des signes de main. Le chef d’entreprise millionnaire foule le macadam dans son pantalon de survêtement, Ipod sur les oreilles. « Juste à côté, c’est un autre Zimbabwéen. Roy Bennett, je crois qu’il s’appelle… » Roy Bennett fut l’un des premiers députés blancs de l’opposition à être élu au Zimbabwe. En 2010, après plusieurs arrestations pour « trahison », il est parti vivre en exil en Afrique du Sud et a trouvé refuge à Dainfern.

Manucure, pédicure et coiffeurs

Le terrain de golf se perd dans les broussailles. Simon fait demi-tour sur un chemin en terre battue. « Si je gagne au loto, je viendrai vivre ici. Mais je crois que je n’aimerais pas vraiment, c’est trop ennuyeux. On ne peut même pas écouter la musique fort. Enfin, si je gagne au loto, je n’aurai pas le choix… » Il accélère.

Pas le choix ? « Oui, la semaine dernière à Diepsloot, un propriétaire de bar a été abattu de cinq balles devant chez lui. Pa ! Pa ! Pa ! Pa ! Pa ! Mort. Comme ça. Il avait trop d’économies… Il avait presque 100 000 rands (8 500 euros). Si tu as de l’argent dans ce pays, crois-moi, il vaut mieux vivre enfermé. »

Helen ne sort quasiment jamais de Dainfern. Ou en tout cas « jamais de l’autre côté de l’autoroute », à huit kilomètres de là. « Pourquoi, ciel, devrais-je aller plus loin ? », demande-t-elle en sirotant une eau gazeuse sur la terrasse du Club House. « J’ai tout ce dont j’ai besoin. Ma manucure, ma pédicure, deux coiffeurs, une station essence et un supermarché juste à l’entrée. Le centre commercial est à trois kilomètres. L’école des enfants, juste en bas de la rue. Ils ont des cours de tennis, des jeux, des activités, un terrain de golf, de basket, une piscine… Ils ne s’ennuient jamais et moi non plus. »

Elle n’attend pas les questions. Elle parle, argumente, étale son bonheur et énumère les activités de Dainfern avec précipitation. Jolie blonde, la quarantaine, queue-de-cheval et minishort, Helen est arrivée à Johannesburg en 2004. Avant elle vivait au Zimbabwe, son pays natal. Mais à cause de l’inflation et de la crise politique, son mari qui travaille « dans la finance » a « tout perdu ». Sauf leur compte en banque à l’étranger. Alors, ils sont venus s’installer ici. En sécurité.

Helen n’a pas seulement peur du crime, elle semble aussi craindre que son univers s’écroule, encore une fois : « On pourrait survivre un bon moment à Dainfern. Et il y a deux entrées, donc on pourra toujours utiliser l’une des deux en cas de problème. » Quel genre de problème ? « N’importe quel problème… » Elle balaie le terrain de golf des yeux, et chasse ses idées noires. « C’est magnifique comme endroit, n’est-ce pas ? Ça ressemble à un camp de vacances. Si seulement le reste de Johannesburg pouvait être comme ça… » Mais déjà, le ciel s’assombrit et les premières gouttes commencent à tomber sur la terrasse. Elle se lève d’un bond et regagne sa petite voiturette de golf. « Au revoir ! Que Dieu vous bénisse ! » L’orage gronde. Il était temps.

Des murs inviolables mais invisibles

« Un jour, ça va exploser, cette situation n’est pas tenable. » Marie-Hélène me fait visiter sa maison de cinq chambres, trois salons et bar, en dissertant sur l’avenir de l’Afrique du Sud. On grimpe les marches du grand escalier quatre à quatre. Dans le hall, un magnifique meuble antique. « Tant que la majorité restera aussi pauvre et aura si faim, ce pays sera un cocktail explosif. Il y a tellement de colère, tellement de frustration… »

Première chambre, presque vide. Son fils aîné est parti étudier à l’université de Pretoria. La deuxième pièce est recouverte de graffitis et de cœurs dessinés au feutre sur les murs. Une chambre d’ado. « Mandela a fait trop de promesses à la fin de l’apartheid. Tout ce qui fait tenir le pays, c’est l’espoir. Là, c’est la chambre de la troisième… » Une dînette et des peluches sur le lit. « Mais un jour, ils se rendront compte que ce n’est pas possible. Et là… » On redescend l’escalier.

Marie-Hélène est française. Avec son mari, président local d’une multinationale, ils ont posé leurs valises à Johannesburg il y a six ans et fait construire cette jolie maison, après des années d’expatriation à Bruxelles, à Londres et en Russie. À Moscou, le couple et leurs trois enfants habitaient en plein centre-ville. Marie-Hélène a « freiné des quatre fers » avant de venir vivre à Dainfern. Mais après avoir visité plusieurs maisons des riches « quartiers nord », comme on les appelle, elle s’est fait une raison.

Son mari part régulièrement en voyages d’affaires, elle ne voulait pas rester seule avec les enfants dans une maison individuelle. Et elle ne supporte pas les barreaux aux fenêtres. Il fallait l’« ultra-sécurité », la sécurité parfaite. Des murs inviolables mais invisibles, loin du jardin. « C’est cool de dire que tu vas au centre-ville. C’est cool de dire que tu vas dans les townships. Mais le jour où tu as un flingue sur la tempe, il est trop tard. »

Marie-Hélène a pris des cours d’autodéfense et de réaction au « carjacking ».

Marie-Hélène n’a jamais été victime de la criminalité, des meurtres et des cambriolages qui hantent les esprits à Johannesburg. « Mais statistiquement, c’est une ville dangereuse. On connaît tous quelqu’un… » qui connaît quelqu’un, qui… Marie-Hélène n’a pas peur, elle est juste « consciente du danger ». La mère de famille a pris des cours d’autodéfense et de réaction au « carjacking ». Lorsqu’elle sort de Dainfern, elle ferme ses fenêtres de voiture, remet sa ceinture de sécurité, « reste constamment sur ses gardes » et se fie à son instinct. « Comme tout le monde à Johannesburg, en fait ».

À Dainfern, « nous avons récréé une vie normale, un style de vie que l’on pouvait connaître en Europe il y a vingt ans. Mes gamins jouent dans la rue, je laisse le portail ouvert. C’est très français de penser qu’on ne peut pas vivre parqué. On pense que ce n’est pas la vraie vie. Mais c’est quoi la vraie vie ? C’est plus normal de vivre avec une alarme ? La réalité, c’est de vivre dans un township ? »

Dans le jardin, une piscine et un trampoline sous les arbres. « En fait, Dainfern c’est une cité-dortoir. Après le travail, on rentre à Dainfern comme on rentrerait dans le township de Soweto… » Les chiens gambadent dans le salon et sautent sur les canapés. Son mari devrait bientôt rentrer du bureau.

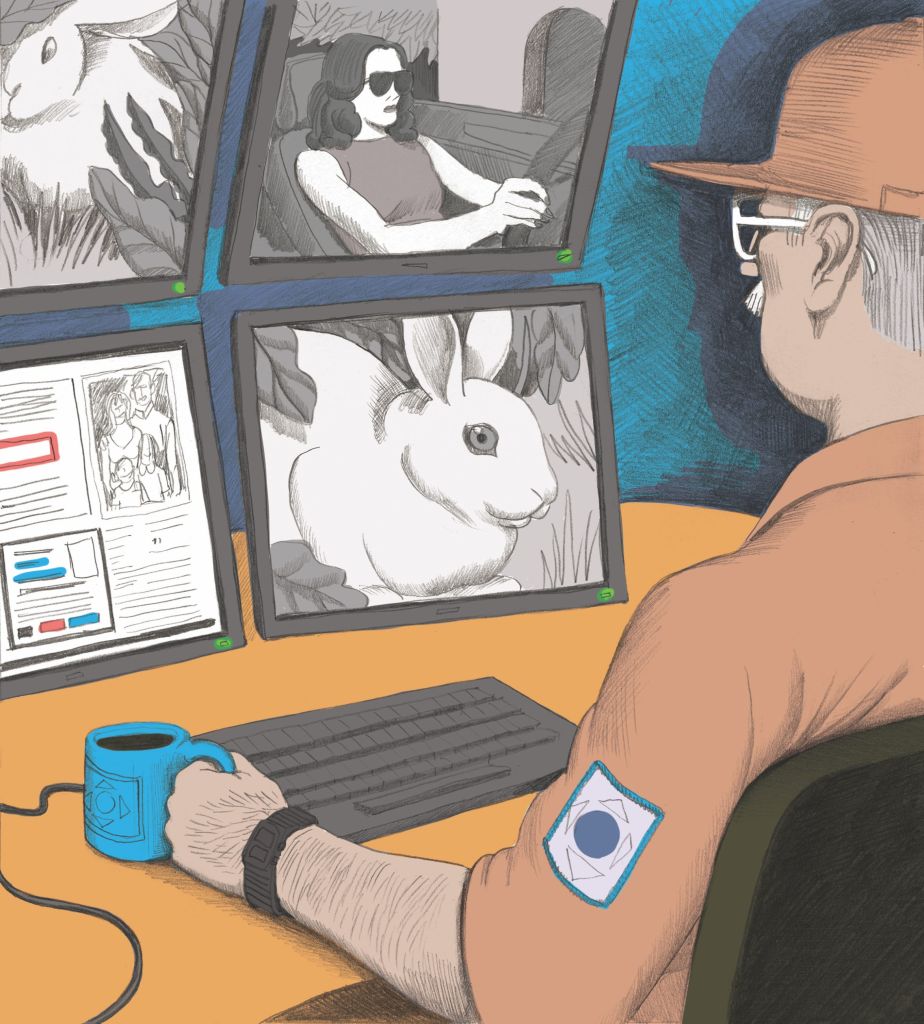

Louis Engelbrecht connaît les résidents, tous, sans exception : les chiens, les enfants, les domestiques de maison, les locataires… Ils sont répertoriés dans son ordinateur. Derrière son bureau, le chef de la sécurité contrôle tout. « Je sais tout », ne cesse-t-il de répéter, avec fierté. « Je suis comme un maire dans une ville. Sauf que je ne travaille pas pour des électeurs, mais pour des actionnaires, les propriétaires. Je suis là pour préserver leur style de vie. C’est pour ça qu’ils me paient. »

Sur son fond d’écran, il garde la photo de « sa » barrière. Le symbole d’un système sécuritaire à 100 millions de rands (8,5 millions d’euros). Démonstration : « Donnez-moi un chiffre entre 1 et 1 235. »… 711 ? Le directeur, afrikaner, moustache et cheveux noirs, tapote sur son clavier, double clique, agrandit l’image sur l’écran. « 711… C’est la maison de M. Johnson. Il a trois enfants, Anna, Peter et Kelly. Il est marié, et emploie trois domestiques de maison. » Les portraits des membres de la famille s’affichent côte à côte sur l’écran. Double clique. « Ici, sont répertoriées toutes leurs informations : leur date de naissance, l’adresse du jardinier, de la bonne et leur numéro de carte d’identité. Grâce à notre système d’empreintes digitales, je sais à quelle heure ils ont quitté le complexe, à la seconde près. » Il marque une pause. « Vous aussi. » Je lève mon stylo.

Mieux vaut être invité

Sur l’écran s’affiche la copie de mon passeport. L’immatriculation de ma voiture. « Vous êtes arrivée à 13 h 15. Vous aviez quarante-cinq minutes d’avance. Qu’avez-vous fait pendant tout ce temps ? » Je baisse les yeux, comme un enfant pris en faute. Louis part dans un grand éclat de rire. « Je vous ai fait peur ! Mais non, voyons, c’était une blague. Vous êtes libre de circuler dans Dainfern. » Libre de circuler après avoir franchi l’entrée : trois portes colossales, où l’on attend en ligne serrée d’être contrôlé par une équipe de gardes en uniforme. Vérification des documents. Fouille du coffre. Contrôle d’identité. Pour rentrer dans Dainfern, mieux vaut avoir une bonne raison, et surtout être invité par quelqu’un. De l’intérieur.

Un bruit strident éclate dans le bureau. L’alarme s’est déclenchée. Louis agrippe le téléphone et appelle les gardes de permanence cet après-midi dans la tour de contrôle. « Tout va bien ? » Un geste sur la télécommande et une télévision accrochée au mur s’allume. On distingue les deux agents de sécurité, assis dans une pièce obscure, les yeux rivés sur une douzaine d’écrans. Ils mangent des chips. Eux aussi sont filmés vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et si l’un d’eux doit s’absenter pendant quelques minutes, ils préviendront Louis qui prendra le relais de la surveillance vidéo. Une voix sort du haut-parleur : « Tout va bien patron. C’était un lapin sauvage. Il a dû déclencher les détecteurs de vibration sur la zone F23. » Louis raccroche et sourit : « Elles sont énormes, ces bestioles… »

Après quelques secondes de silence, le manager prend une grande inspiration. Dans le couloir, le bruit d’une machine à café. « Qu’est-ce que vous pensez de l’Afrique du Sud ? », demande-t-il, en me regardant droit dans les yeux. Il retourne un journal : « Moi je crois que c’est la fin… » À la Une du Star, le quotidien local, les enfants de Nelson Mandela se disputent l’argent de son héritage. « Et le vieux n’est même pas mort ! », ironise Louis en feuilletant les pages : « Corruption, viols, crime… Regardez ! » Il pointe les articles du doigt. « La réconciliation ? Mais ce pays s’effondre ! Moi je ne le verrai pas… Mes enfants peut-être. » Quoi donc, la réconciliation ou l’effondrement ? Louis lève les yeux de son journal : « Ça, je ne sais pas. »

On frappe à la porte. « Café ? » Un homme entre en trombe dans le bureau. Il a l’air surpris de me voir. C’est Reg Bernstein, le directeur général du complexe. Un petit homme, sec et bourru, à la chemise parfaitement repassée. « Qui êtes-vous ? », demande-t-il en me serrant la main avec énergie. « Journaliste ? » Les deux hommes se regardent, complices. « Vous voulez un café ? » J’acquiesce. « Va chercher du brandy plutôt. On est vendredi après tout… », lui lance Louis. Reg repart illico dans le couloir et revient quelques secondes plus tard avec une bouteille, des cacahuètes et « une surprise » : le calendrier des « Daisies de Dainfern ». Il jette le grand calendrier sur mes genoux. « Pour comprendre comment les gens vivent ici, vous devez voir ça ! » Il éclate de rire.

Sur les pages, douze femmes de 35 à 50 ans posent à moitié nues sur le terrain de golf. Elles cachent leur poitrine avec leurs mains, fixent l’objectif d’un air libertin, et tendent leur fessier au photographe. « Elles s’emmerdent, ces bonnes femmes… Elles ont fait ça pour une soirée de charité. Mais personne n’en a voulu ! Et maintenant on se retrouve avec plein d’exemplaires sur les bras. Vous en voulez un ? » Reg remplit les trois verres de brandy. On trinque.

Une vie de téléréalité

« Santé ! » Puleng soulève sa coupe au bord de sa piscine. L’eau est verte. « C’est comme ça qu’on dit dans ton pays, non ? Enfin, tu sais… c’est pas du vrai champagne. C’est du vin pétillant. On n’a pas le droit de dire “champagne” en Afrique du Sud. N’est-ce pas, chéri ? C’est lui qui me l’a appris… » Fred, son mari, rapporte des chips et des olives vertes sur un plateau. « Quand tu auras fini, il faudra aussi mettre du chlore dans la piscine… »

Il est onze heures du matin, mais la jeune femme en est déjà à son troisième verre de vin pétillant. Puleng, 31 ans, est « moitié xhosa, moitié tswana ». Il y a sept ans, après son divorce, elle a succombé aux avances de Fred, riche homme d’affaires afrikaner, divorcé et de quinze ans son aîné. À leur premier rendez-vous, Fred lui a ouvert la porte de la voiture et l’a appelée « Lady ». Il avait posé une rose sur son siège. Personne n’avait jamais fait ça pour elle.

Deux semaines plus tard, elle emménageait chez lui, à Dainfern. Ou comme elle aime à le répéter, « au nord ». Le lendemain, elle achetait un nouveau poste de télévision « parce qu’on ne peut pas vivre “au nord” et avoir un écran de cinquante centimètres ». Depuis, l’immense écran plat crache ses images à longueur de journée. Le lundi, c’est Vegas High Rollers, une émission de téléréalité sur la vie des milliardaires de Las Vegas, le mardi Qui veut épouser un millionnaire ?, le mercredi Masterchef… La téléréalité rythme sa vie. C’est d’ailleurs grâce à la télévision que Puleng Mash-Spies a été adoubée « reine de Dainfern ». L’année dernière, ce n’était qu’un surnom donné par ses amis mais, depuis sa participation à Come dine with me South Africa (l’équivalent d’Un dîner presque parfait) sur la chaîne de la BBC, la jeune femme est devenue une célébrité. Hier dit-elle, un admirateur l’a même stoppée dans la rue pour lui demander un autographe.

Sur la petite bibliothèque du salon, Fred a posé une photographie de son épouse, soigneusement encadrée. À l’époque, elle n’avait pas encore ses « bébés », comme elle les appelle : une poitrine opulente, qu’elle jure « devant Dieu » n’avoir jamais refaite. Elle n’avait pas non plus ses grands yeux bleus, des lentilles de couleur en plastique, qui dépareillent avec le noir de sa peau. Elle n’avait ni faux cils ni pommettes lissées à la perfection. Elle souriait devant les faux monuments en plâtre de Sun City, un luxueux casino perdu en pleine brousse, construit par un millionnaire à deux cents kilomètres de Johannesburg.

Sa prestation sur la chaîne de la BBC a fait couler beaucoup d’encre dans les journaux locaux. Pendant trois semaines, Puleng est devenue la risée de l’Afrique du Sud, ce qui lui a valu la célébrité. À l’écran, elle avouait ne pas savoir ce que veut dire « line fish », un poisson pêché à la ligne, célèbre dans le pays. D’ailleurs, à la table de ses hôtes, elle ne mangeait pas « de trucs qui viennent de la mer » et pensait que le guacamole était une salade. Mais tout ça, c’était pour « avoir l’air bête », le rôle que la production voulait lui donner. Et elle l’a accepté volontiers, car « dans le monde d’aujourd’hui, pour devenir une star, il faut avoir l’air stupide ».

Puleng n’a aucune compassion « pour les pauvres ». Les seuls qu’elle peut supporter, c’est sa famille.

Bien dans son rôle de « bimbo », version Paris Hilton noire, elle s’est vantée d’avoir des chaussures qui coûtent assez cher pour « nourrir un village africain ». En réalité, elles devaient venir d’une chaîne de prêt-à-porter, mais qu’importe : Puleng n’a aucune compassion « pour les pauvres ». Les seuls qu’elle peut supporter, c’est sa famille. « En 2013, si tu es pauvre et que tu vis encore dans un township, tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même. Les Sud-Africains s’accrochent toujours aux promesses du gouvernement sans voir qu’elles ont déjà été réalisées. Moi, je suis un pur produit de l’apartheid, je n’avais rien. Et maintenant, je vis à Dainfern ! »

« Bon, on y va ? l’interrompt timidement son mari. Mais je te préviens, on ne prend pas le Range Rover, on va prendre la Kia. C’est plus discret pour aller chez toi. » Puleng soupire, résignée. Elle enferme son petit chien, Hermès, dans la cuisine et embarque une bouteille de vin avec deux verres en plastique. Des réserves « pour la route ». On sort de Dainfern. À l’horizon, des tractopelles labourent une vaste étendue de boue. Neuf cent cinquante hectares de rien, en devenir. Sur le trottoir, un jeune couple s’enlace amoureux, les cheveux au vent sur une plage : une pancarte publicitaire pour la promesse d’une « nouvelle vie ».

« C’est Steyn City, explique Puleng. Ils voulaient l’appeler Dainfern-quelque-chose, mais ce n’était pas possible. Dainfern, c’est Dainfern. Personne ne peut voler notre nom. » Steyn City ouvrira ses portes en 2016. Son créateur, un banquier et assureur sud-africain, promet la naissance d’une ville nouvelle, construite sur le modèle de Dainfern. Onze mille maisons. Quarante mille résidents. Des écoles, un hôpital, des cliniques, des stations essence, un centre commercial, un parc… Steyn City sera « le plus grand complexe sécurisé de l’hémisphère sud ». Et Louis Engelbrecht sera responsable de sa sécurité.

Fuir le monde d’avant

Au volant de la petite Kia, Fred s’engage sur l’autoroute à huit voies. Puleng descend son verre. On avale les kilomètres, soixante-quinze exactement. Elle augmente le volume de la radio et chante à tue-tête un tube de soul américaine des années 1970. « Tu ne voudrais pas plutôt lui expliquer où on va ? », lui demande Fred en me jetant un coup d’œil inquiet dans le rétroviseur.

La jeune femme retourne ses grands yeux bleus. On arrive à Sebokeng, le township de son enfance. La route se rétrécit et se couvre de poussière. « Tu vois toutes ces maisons ? montre Puleng, à travers la fenêtre fermée. Elles n’existaient pas avant. » Des centaines de constructions se succèdent, à l’identique, panneaux solaires fixés sur les toits. « Ce sont les maisons construites par le nouveau gouvernement. Et là, c’est le quartier chic du township. » Les bâtisses en briques apparentes possèdent toutes un petit jardin. « Ils savaient y faire pendant l’apartheid. C’était de la qualité ! C’était un peu le Dainfern de Sebokeng ! », s’amuse Puleng, ivre. Le township a été construit dans les années 1960, à plus de cinquante kilomètres à l’ouest de Johannesburg, pour offrir de la main-d’œuvre bon marché aux fonderies d’acier au sud de la capitale.

« Regarde cette grande maison ! » Au bord du trottoir, des colonnes baroques en béton surgissent de terre. Aux fenêtres, des barreaux. « Ça doit être la reine du township qui habite ici ! » On passe devant un fast-food de poulet : « À l’époque, c’était une mercerie. C’est là où travaillait ma mère. » Puleng remonte le volume de la radio et Fred se gare sur un grand parking poussiéreux, juste devant un Buy and Braai de quartier, où les habitués et « ceux qui ont réussi » se retrouvent autour de barbecues pour griller leur viande et faire la fête au son de la house music.

Puleng claque la porte de la voiture et titube du haut de ses immenses talons. « Juste derrière, c’est la maison de ma grand-mère. Mais il ne faut pas qu’elle me voit, parce que je ne lui ai pas ramené de cadeaux aujourd’hui. » Elle me prend par le bras et montre un terrain de football de l’autre côté de la route. Une grande étendue d’herbe jaunie, avec deux buts sans filet. « Là, les camarades de la lutte anti-apartheid tenaient un homme. Ils ont enfilé un pneu autour de son corps. Ensuite, ils l’ont aspergé d’essence, et ils ont mis le feu. Tout le monde regardait. Des femmes hurlaient des insultes, d’autres pleuraient, et les enfants ne disaient rien. Sa peau faisait des cloques. Je me souviens, elle gonflait, elle gonflait, comme ça ! Il paraît que c’était un traître, et il est mort. » Puleng avait 12 ans. L’année d’après, son père l’envoyait chez sa grand-mère, à la campagne, loin des violences, loin des réalités de l’apartheid.

Moi, mes cheveux, ils viennent d’Inde ! Ils pourraient payer ton loyer pendant trois mois !

Puleng

À l’entrée du Buy and Braai, Puleng tire vaguement sur sa minijupe bleu électrique, les videurs et le manager nous accueillent les bras grands ouverts. « Puleng, quel plaisir de te voir ! Mais dis donc tu as grossi, non ? » Elle remonte ses « bébés » d’un geste brusque. « Non, je n’ai pas grossi. Je me suis juste fait refaire les seins. » Elle me tire par la manche et part d’un grand éclat de rire. « Mais non, c’est pas vrai, je te jure ! C’était une blague ! Allez, une bouteille de rouge ! »

Cet après-midi, les ventilateurs tournent à plein régime, mais les bancs en bois sont presque vides. C’est la fin du mois. Derrière, un groupe de filles attablées devant des bouteilles de cidre nous fixe du regard. Jean serré et cheveux courts, elles s’esclaffent et se cachent le visage entre leurs mains. « Elles se moquent de moi ! Mais si, elles se moquent de moi ! Toi, tu es faible, tu dis jamais rien », s’emporte Puleng. Fred tente de la calmer. « Ils coûtent combien tes rajouts ? », hurle-t-elle en se levant de sa chaise. « Moi, mes cheveux, ils viennent d’Inde ! Ils pourraient payer ton loyer pendant trois mois ! Alors achète-toi des cheveux, et après on discute, OK ? »

Puleng trébuche, perd l’équilibre. Elle se rassied et fond en larmes. Sous le toit en paille du bar, tout le monde est silencieux. Et Puleng essuie ses grands yeux bleus.

Sur le chemin du retour, elle s’est tue, épuisée, terrassée par l’alcool et par les souvenirs. Un peu avant Dainfern, une montgolfière blanche s’élevait dans le ciel, juste au-dessus d’un centre commercial. Dans l’obscurité, elle ressemblait à une jolie lune. On l’a contournée et, sur l’un de ses versants, on pouvait y lire un écriteau lumineux : une publicité pour Hyundai. Puleng a relevé la tête et a posé ses longs ongles roses en plastique sur la main de son mari. « Fred, dis-moi, on rentre à la maison ? ».