Le soleil se lève. Les passagers du car sont encore blottis sous leurs couvertures. Personne n’a vraiment dormi. La route est aussi défoncée que les fauteuils qui tremblent, grincent et s’effondrent à chaque virage. « Je ne m’y habituerai jamais », se désole mon voisin, Boï, un visiteur médical qui vit à Imphal, la capitale du Manipur. « Si nos routes étaient meilleures, des industries pourraient s’installer et créer des emplois, mais quel entrepreneur oserait lancer ses camions sur des routes pareilles ? »

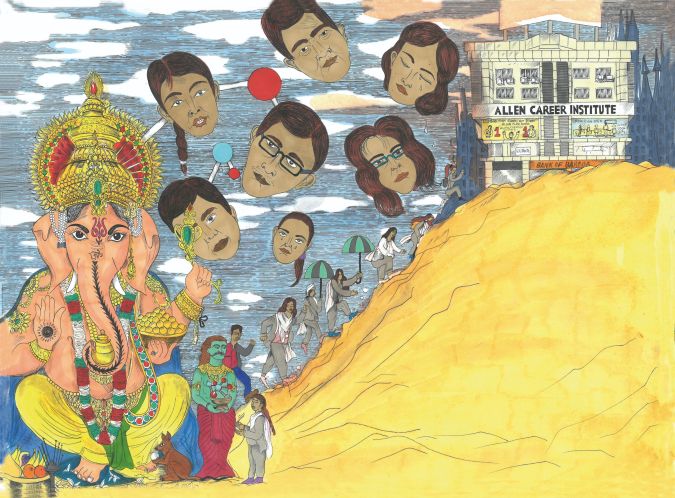

« Les sept sœurs », c’est ainsiqu’on nomme en Inde les sept petits États du nord-est situés le long des frontières de la Chine, du Bhoutan, de la Birmanie et du Bangladesh. Des territoires si isolés que le reste du pays les juge à peine indiens, si lointains que les visiteurs les ignorent, si enclavés que les trains n’y pénètrent pas.

À 2 000 kilomètres de la capitale, Delhi, le chemin de fer s’interrompt. Au bout de la voie ferrée, le trajet reprend en car jusqu’au Manipur. Voisin de la Birmanie, cet État est l’une des « sept sœurs ». Les seuls camions croisés sont militaires. Un long convoi de jeeps et de blindés traverse un hameau sans vie, où patrouillent des fantassins à pied. En Inde, une telle concentration de forces n’existe que dans deux États : le Cachemire à l’ouest et le Manipur à l’est.

En Inde, une telle concentration de forces n’existe que dans deux États : le Cachemire à l’ouest et le Manipur à l’est.

Planté au bord de la route, un panneau à l’annonce dérisoire – « Enjoy the river view » – détourne mon regard du défilé de véhicules kaki. La rivière est dissimulée par une abondante végétation de chênes, de pins, de tecks et de bambous qui couvrent les collines de cet État rural. « Un dernier conseil, évitez de tomber malade, recommande Boï. Nos hôpitaux sont dans le même état que nos routes et c’est un visiteur médical qui vous le dit. »

Boï l’ignore, mais je suis venu au Manipur dans le seul but d’aller à l’hôpital. Dans une chambre du Jawaharlal Nehru Hospital de la banlieue d’Imphal vit une femme qui n’est ni malade ni impotente, mais prisonnière. Irom Sharmila est détenue depuis quinze ans pour une infraction que sanctionne le droit indien : la grève de la faim. Celle que ses concitoyens appellent avec respect « la dame de fer du Manipur » mène le plus long jeûne politique que le monde ait connu. Elle est l’unique pensionnaire d’un bâtiment isolé de l’hôpital. Une aile sécuritaire a été improvisée pour l’interner. Lorsqu’elle décida de cesser de s’alimenter le 4 novembre 2000, après un dernier repas préparé par sa mère, elle ignorait que cette décision transformerait sa vie.

Une perpétuité au renouvellement annuel

C’est par un tube nasal en plastique que les infirmières de garde la nourrissent chaque jour. La justice indienne considère qu’en jeûnant Irom Sharmila viole l’article 309 du Code pénal qui punit d’un an de prison toute tentative de suicide. Sa grève de la faim étant juridiquement qualifiée de « tentative de suicide », la condamnation est reconduite tous les ans. À chaque expiration de sa peine, un magistrat lui pose la même question, à laquelle elle répond par les mêmes mots. « Arrêtez-vous votre grève de la faim ?

— Je l’arrêterai seulement quand l’Afspa sera abrogé. »

Réincarcérée le jour même ou le lendemain, Irom vit quelques heures d’une liberté éphémère avant de retrouver sa chambre d’hôpital pour une année de plus jusqu’à la prochaine audience. L’obstination de sa lutte la condamne à une perpétuité dont le renouvellement est annuel.

L’Armed Forces Special Powers Act (Afspa) est une législation qui accordait des pouvoirs policiers extraordinaires aux forces britanniques pour réprimer le mouvement de désobéissance civile de Gandhi. Après l’indépendance en 1947, un vote du Parlement indien reprit les principales dispositions de cette loi pour les appliquer au sein de « régions troublées » qu’aucun texte ne vint jamais définir.

Le Manipur fut déclaré « disturbed area » en 1958 à cause des groupes rebelles qui réclamaient son indépendance. Dans ce petit État de 22 000 km2, à peine visible sur la carte de « la plus grande démocratie du monde »,s’applique depuis un demi-siècle un état d’urgence qui masque son nom derrière les cinq lettres d’un acronyme : Afspa.

À Imphal, la capitale, les forces militaires indiennes sont déployées en force. Autour des bâtiments officiels où, AK47 en bandoulière, des sentinelles en faction surveillent les entrées. Dans les rues, où des véhicules blindés traversent la ville à tombeau ouvert. Dans les quartiers où, sans raison apparente, des soldats bloquent l’accès à une artère ou un carrefour.

« Les moins de 50 ans n’ont connu que l’Afspa. Ses excès collent au Manipur comme une seconde peau. Si on nous l’enlève un jour, on ne sait pas trop ce qu’on trouvera dessous. Qui sait, peut-être la démocratie ?

» Hijam Rajesh est le rédacteur en chef du Sangai Express,le principal journal local, dont il dirige les deux éditions quotidiennes en anglais et en meitei, la langue officielle du Manipur.

« Le Manipur sans armée, c’est de la pure fiction »

Son bureau est à peine éclairé. Dans la pénombre, on devine des piles de journaux et d’archives entassés le long de murs que ces montagnes de papier semblent soutenir. À 45 ans, il n’a jamais vécu dans un Manipur démilitarisé qu’il doit se contenter d’imaginer dans ses éditoriaux. « Le Manipur sans armée, ce n’est pas du journalisme, c’est de la pure fiction ! Delhi a besoin de ces lois d’exception pour contrôler ce territoire qu’il soupçonnera toujours, à tort ou à raison, de velléités indépendantistes. Au fond, c’est une forme de colonialisme et, malheureusement, la grève de la faim d’Irom Sharmila n’y changera pas grand-chose. »

Le Sangai Express suit depuis quinze ans le cycle rituel des libérations et des incarcérations d’Irom Sharmila que rien ne vient jamais briser. « Irom peut à tout instant quitter l’hôpital en renonçant d’elle-même à sa grève, mais je doute qu’elle le fasse jamais. Vous verrez bien son obstination. » La nuit est tombée, l’obscurité est à présent totale dans le bureau de Hijam : « Fabriquer un journal en deux langues avec sept heures de coupure de courant par jour, ça aussi ça n’existe qu’au Manipur. »

Voici trois ans, les coupures d’électricité étaient tout aussi fréquentes. J’avais alors fait le même trajet sur la même route dans le même but, mais, faute d’un permis de visite que l’administration s’obstinait à me refuser, je n’avais vu Irom Sharmila que brièvement à travers les grilles cadenassées de sa chambre.

Les bureaux de la prison centrale d’Imphal sont restés les mêmes, seul le directeur a changé. Le commissaire Muivah évite de porter à l’extérieur un uniforme dont le nombre sidéral d’étoiles cousues sur les épaulettes pourrait le désigner comme la cible privilégiée d’un attentat ou d’un enlèvement. Le fonctionnaire convient que la violence et le nombre des insurgés ont diminué, pour une cause qu’il ne peut ignorer : la moitié des détenus de sa prison sont des insurgés.

Au Manipur, lutter contre l’Afspa par les armes ou par le jeûne conduit en prison. La majorité des 2,5 millions d’habitants lutte en silence pour ne pas sombrer sous le seuil de pauvreté grâce à des emplois précaires, et une minorité de fonctionnaires de l’administration indienne applique une législation qu’elle subit par ailleurs au quotidien.

Le commissaire Muivah élude cette contradiction qu’il incarne en racontant son récent voyage en France, dont il montre une série de photos sur son téléphone. C’est en partie grâce au Louvre, à la tour Eiffel et aux Champs-Élysées qu’il me délivre le permis de visite : « Vous présenterez ce laissez-passer à l’infirmière de garde. Allez-y sans faute demain matin, car c’est un permis valable une journée et les visites sont interdites l’après-midi. Les entretiens sont limités à vingt minutes, mais vous venez de si loin pour rencontrer Mme Sharmila et elle reçoit si peu de visiteurs que je transmettrai des ordres pour que vous puissiez la voir plus longtemps. »

Admirée, mais ignorée

L’hôpital est dans une proche banlieue bâtie à l’ouest d’Imphal, sur l’autre berge de la rivière qui traverse la capitale. Dans cet environnement sans cesse plus urbanisé, Irom Sharmila n’est pas seulement enfermée, elle est isolée. Au Manipur, tout le monde connaît sa lutte et loue son courage. Elle est une icône que tout un peuple admire, mais ne rencontre pas. La population s’est autant habituée à la présence de l’armée dans les rues qu’à celle, invisible, de la recluse dans sa chambre d’hôpital.

Jusqu’à ses 28 ans, elle n’était qu’une citoyenne ordinaire. Des études secondaires terminées sans regrets ni diplôme, un travail comme secrétaire, du bénévolat dans des associations locales de défense des droits de l’homme et de soutien aux victimes des lois d’exception, quelques participations à des actions non violentes. Malgré ses engagements marginaux, son avenir n’aurait guère dû s’éloigner de celui de ses trois sœurs aînées et de millions d’Indiennes : un mariage, des enfants et une vie de femme au foyer. Mais le 2 novembre 2000, un événement bouleverse la vie d’Irom Sharmila.

Un véhicule militaire freine, les soldats ouvrent le feu, les voyageurs s’écroulent. Dix nouveaux noms s’ajoutent à la longue liste des victimes de l’état d’urgence.

À dix kilomètres au sud d’Imphal, dans la petite localité de Malom, une bombe artisanale explose à côté de la caserne du régiment des 8es Assam Rifles. Les soldats ratissent les environs à la recherche des auteurs de l’attentat. Dix personnes, âgées de 17 à 60 ans, attendent le passage du bus le long de l’unique route qui traverse Malom. Un véhicule militaire freine, les soldats ouvrent le feu, les voyageurs s’écroulent. Dix nouveaux noms s’ajoutent à la longue liste des victimes de l’état d’urgence. Le lendemain, la presse locale publie leurs photos, le Manipur s’enflamme. Pour protester contre ce massacre, Irom entame une grève de la faim qu’elle ne cessera, dit-elle, qu’à l’abrogation de l’Afspa. Elle a aujourd’hui 42 ans, elle a passé un tiers de vie en détention.

L’infirmière de garde saisit l’autorisation que je tends à travers des grilles, qui s’ouvrent en grinçant. Elle me guide sans un mot dans un couloir lugubre jusqu’au seuil d’une porte. Elle s’arrête : « C’est sa chambre, vous pouvez entrer, on l’a prévenue de votre venue. On vous laisse avec elle, mais quand on revient la visite est terminée. » Seuls les barreaux à la fenêtre distinguent cette chambre d’une autre. Sur les murs au carrelage blanc, des dessins d’enfants côtoient une photographie de Nelson Mandela. Des flacons sont rangés sur une table en formica bleu. Au sommet d’une armoire, un bouquet de fleurs en plastique et des statues de divinités locales colorent la pièce aseptisée.

« Je ne regrette rien »

Irom Sharmila est accroupie sur son lit. Les jambes ramenées contre la poitrine, elle m’observe, curieuse et impassible. Une longue chevelure noire qu’elle ne coiffe plus recouvre ses épaules et descend sur ses hanches. Mais plus que la longueur de ses cheveux, la pâleur de son teint, la couleur marron de ses yeux ou la fossette de son menton, son signe distinctif c’est d’abord ce tube nasal en plastique fixé à la narine. « Ma chaîne alimentaire », plaisante-t-elle sans sourire.

Son corps résiste à l’épreuve qu’elle lui impose, mais il s’est peu à peu déréglé. À 42 ans, un âge où les femmes indiennes sont souvent déjà grands-mères, elle a renoncé au mariage et à la maternité dans ce pays où la vie de famille est une norme sociale. « Je ne regrette rien. Cette grève de la faim est un choix personnel. Personne ne m’oblige à jeûner, pas plus aujourd’hui qu’hier. Après la tuerie de Malom, j’ai compris que l’engagement au sein d’associations ne suffisait pas. Mais comment faire pour exprimer sa tristesse et sa colère sans violence ? J’ai décidé d’utiliser la seule arme que j’avais : mon corps. Depuis, je n’ai jamais douté. »

Au lendemain de son choix, après le dernier repas pris avec sa mère, Irom se rend à Malom avec quelques activistes. Sur le lieu même du carnage, elle annonce le début de son jeûne. L’affaire devient publique, sa première détention pour « tentative de suicide » ne tarde pas. « Je n’ai évidemment jamais voulu mourir. La “tentative de suicide”, c’est tout ce qu’on a trouvé pour m’arrêter. Mais moi, c’est mon devoir. Cette grève de la faim est le moyen de faire entendre ma voix, la voix d’une femme simple qui lutte à sa manière pour que la violence cesse au Manipur, pas seulement la violence des militaires mais aussi celle des insurgés qui enlèvent, extorquent, volent et posent des bombes dans des lieux publics.

— Ce n’est pas extrême ?

— Ce que je fais est peut-être extraordinaire, mais je suis une femme ordinaire. Et je refuse d’être une icône, même si je sais que beaucoup me considèrent comme telle. »

En détention, Irom subit la routine de journées identiques qu’elle rythme par la lecture de Gandhi, Mandela et Íngrid Betancourt, par des exercices de yoga et par deux heures de marche quotidienne dans un couloir long d’une cinquantaine de mètres. Elle ne compte plus les allers-retours. Elle rédige aussi des poèmes qu’elle garde dans un cahier d’écolier à spirales : « Quand s’achèvera cette vie/ Transportez ma dépouille/ En haut du mont Koubru/ Sur mon corps en poussière/ Pousseront des fleurs d’or/ Que cueilleront des enfants/ De ma terre natale/ Et dans le monde entier/ Exhalera leur parfum de paix. »

Le piège de l’oubli

Ses contacts humains se limitent à quelques échanges formels avec les gardes et les infirmières qui se relaient jour et nuit pour la surveiller. « Au moins mes relations avec eux ne sont pas conflictuelles. » Aux premiers temps de son internement, ses gardiens préparaient leur repas dans sa chambre. Une décision de justice a finalement interdit de cuisiner auprès d’elle.

Les jours, les mois, les années passent. Le piège de l’oubli se referme peu à peu. Au Manipur on la respecte, à Delhi on l’ignore. Irom Sharmila décide de s’y rendre en 2006. Son frère aîné, Singhjit, organise l’évasion. Plutôt que d’attendre la condamnation suivante, ils profitent de sa libération annuelle pour s’envoler ensemble vers la capitale indienne. Irom est enregistrée sous un faux nom. À l’aéroport d’Imphal, le frère et la sœur craignent d’être interpellés. Difficile de ne pas identifier un visage aussi familier. Ils franchissent les contrôles : « Peut-être qu’on ne m’a pas reconnue sans mon habituel tube nasal, ou alors on a fermé les yeux pour me laisser partir. Après tout, la majorité de la population me soutient. »

Le lendemain de son arrivée dans la capitale, elle poursuit sa grève de la faim au Jantar Mantar, le lieu de toutes les protestations publiques. Une poignée de militants l’accompagnent, la police l’appréhende et la place dans un hôpital. Sa présence à Delhi suscite la curiosité des médias et l’engouement d’activistes sociaux. Mais les semaines passent et l’intérêt retombe vite. Les courriers qu’elle adresse au président de la République et au Premier ministre restent sans réponse. Elle tombe à nouveau dans l’oubli, mais cette fois à 2 500 kilomètres de chez elle. Pour la première fois, la recluse craque. Cinq mois après son départ, elle retrouve sa chambre de l’hôpital Jawaharlal Nehru d’Imphal. Elle ne l’a plus quittée depuis.

« La démocratie pour Delhi, les lois d’exception pour nous »

« La visite est terminée ! » Du couloir, la voix de l’infirmière et un coup sur la porte précipitent la fin de l’entretien. « Ils ne sont pas agressifs, mais ils ont des ordres et ils se chargent de les rappeler. Sinon à quoi serviraient-ils ? » Dans sa voix, nulle colère, pas d’exaspération. Le ton reste neutre, son visage aussi. Comme si quinze années de détention avaient lissé toute expression faciale.

« Aujourd’hui, j’ai eu deux visites, c’est exceptionnel, la vôtre et celle du Premier ministre du Manipur. Ce n’est pas vraiment moi qu’il venait voir, mais un de ses collègues hospitalisé ici. Il est passé le temps de me demander d’arrêter ma grève, autant dire que sa visite a été brève. Je ne m’attendais pas à ce qu’il annonce la fin de l’Afspa, mais il aurait quand même pu trouver d’autres mots. » Un peu lasse, elle me raccompagne dans le couloir. Ses pieds qu’elle ne chausse plus restent nus. Un garde verrouille l’entrée du bâtiment.La grille se referme à nouveau.

Sans son arrestation, Irom Sharmila aurait peut-être interrompu son jeûne pour reprendre ses activités militantes ou elle serait peut-être morte d’inanition. En la condamnant à s’alimenter, la justice l’a condamnée à prolonger sa lutte. Un paradoxe : « Si Sharmila meurt, le Parlement sera responsable. Si elle meurt, les tribunaux et la justice seront responsables, l’armée sera responsable. Si elle meurt, le pouvoir exécutif, le Premier ministre, la présidence seront responsables pour n’avoir rien fait », affirme en 2006 la prix Nobel de la Paix iranienne, Shirin Ebadi, après une visite à Irom.

C’est pour être dégagé de toute responsabilité que, depuis quinze ans, Delhi se préoccupe de la survie de cette prisonnière. Le calcul est politique. Le gouvernement ne veut pas d’un martyr. Vivante, Irom est inoffensive.

C’est pour être dégagé de toute responsabilité que, depuis quinze ans, Delhi se préoccupe de la survie de cette prisonnière. Le calcul est politique. Le gouvernement ne veut pas d’un martyr. Vivante, Irom est inoffensive.

« Nous ne demandons qu’une chose : être traité comme les autres États du pays. Est-ce que le gouvernement applique l’Afspa à Bombay quand des terroristes y massacrent cent soixante-dix personnes en 2008 ? Non. Et à Delhi en 2005 quand plusieurs bombes en tuent une soixantaine ? Non. Et après les deux mille victimes au Gujarat en 2002 ? Toujours pas ! » Babloo Loitongbam préside l’ONG Human Rights Alert. Pionnier du militantisme au Manipur, il est régulièrement interpellé, interrogé et menacé. Son engagement lui a valu un jour un simulacre d’exécution à un barrage militaire. « Il y a de la violence ici, bien sûr, mais nous sommes les seuls à subir l’Afspa depuis plus de cinquante ans ! »

Babloo Loitongbam était dans l’avion en 2006 avec Irom et son frère quand ils sont partis pour Delhi. Bien avant le début de sa grève de la faim, il a assisté aux premiers pas d’Irom dans l’action non violente : « Au début, personne ne l’a prise au sérieux, nous pensions que son jeûne durerait quelques jours. Puis, nous avons peu à peu compris qu’elle était inflexible. Son courage a donné de la force à beaucoup. En 2004, après le viol et l’assassinat d’une présumée insurgée, une poignée de femmes ont osé manifester nues en plein Imphal. À l’exemple d’Irom, elles utilisaient leur corps comme arme de protestation pacifique. Irom peut bien dire qu’elle n’est pas un symbole, on ne choisit pas de l’être ou de ne pas l’être. On le devient, et parfois malgré soi. »

Avec un petit noyau de militants, le président de Human Rights Alert se démène pour briser la chape de silence qui pèse sur un État condamné par sa géographie enclavée. Leurs actions ont porté quelques fruits. En 2012, le rapporteur spécial des Nations unies sur « les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires » a déclaré que l’Afspa n’avait pas sa place dans une démocratie comme l’Inde. Delhi n’a pas réagi : « Cela prouve au moins une chose. La démocratie indienne, c’est bon pour les classes moyennes citadines de Delhi, Bombay ou Calcutta, mais pas pour nous. »

Si le niveau démocratique d’un pays se jugeait à l’état des routes, des hôpitaux, des écoles, à la fourniture d’eau, d’électricité et au développement économique, le Manipur, un des vingt-neuf États de la Fédération indienne, serait en effet loin des critères. En dehors de la capitale, les services publics et les infrastructures sont presque inexistants.

Sous la seconde peau

Il faut avoir une bonne raison pour se rendre à Tamenglong. Le festival annuel des semences de la tribu Naga en est une, une parenthèse festive dans un quotidien pesant. Pour l’occasion, on afflue de toute la région dans cette ville de vingt mille habitants qui concentre tant de handicaps que l’Afspa est un problème secondaire. À Imphal, on critique la lointaine Delhi et son armée d’occupation. À Tamenglong, on maudit Imphal et ses élites politiques corrompues.

Ici, à 150 kilomètres de la capitale du Manipur, la lutte d’Irom Sharmila paraît lointaine. « On la connaît, bien sûr, mais notre combat est plus basique. Nous voulons une vraie route pour ne pas rester la région la moins développée du Manipur, et sans doute de tout le pays. » Ramkung Pamei est le fondateur de Cham, une gazette quotidienne de quatre pages qu’alimente en articles son jeune frère, Gaichumei. La devise qui s’affiche en première page de chaque édition – « Juste et courageux » – ne convainc pas toujours son propre initiateur : « Le courage a des limites qui s’appellent l’autocensure, il y a des sujets qu’il vaut mieux éviter, comme l’indépendance. »

La défiance envers le gouvernement d’Imphal est telle que la majorité des Naga rêve d’un rapprochement avec l’État voisin du Nagaland. « Le Premier ministre du Manipur n’a pas été invité. De toute façon, il ne serait pas venu : c’est un Meitei et les Meitei n’aiment pas les Naga. »

Dans ce Manipur créé à l’époque britannique, les divisions sont aussi nombreuses que les innombrables tribus que rien n’unit : ni leurs langues, ni leurs histoires, ni leurs cultes.

À Moreh, la route est meilleure mais le discours est le même. Juchée à la frontière entre l’Inde et la Birmanie, à 110 kilomètres à l’est d’Imphal, la ville est majoritairement peuplée de Kuki, une autre tribu importante du Manipur qui rêve d’un « Kukiland » sans Meitei ni Naga, car « les Meitei et les Naga n’aiment pas les Kuki ».

Dans ce Manipur créé à l’époque britannique, les divisions sont aussi nombreuses que les innombrables tribus que rien n’unit : ni leurs langues, ni leurs histoires, ni leurs cultes. Même l’opposition aux lois d’exception ne suffit pas à rassembler. Jyothi, propriétaire d’un hôtel, avoue à demi-mot la déprimante nécessité de l’Afspa : « Sans, ça serait encore pire. Il y a tant de désaccords que si l’armée indienne s’en allait, le Manipur exploserait. Entre nous, on préfère se taire parce que les rebelles ont des informateurs un peu partout. Vous pouvez citer mon nom, mais pas celui de mon hôtel. Des commerces ont été plastiqués pour moins que ça. »

À Imphal, la présence policière se renforce à l’approche du 26 janvier, jour de fête nationale où est commémorée la signature en 1950 de la première Constitution d’une Inde « République souveraine, socialiste, laïque, démocratique ». Des groupes rebelles ont promis de perturber la journée. Plusieurs bombes artisanales explosent sans faire de victimes.

Les attentats font la Une du Sangai Express. Je revois Hijam Rajesh, son rédacteur en chef : « Maintenant, vous savez à quoi ressemble vraiment notre État. Sous la seconde peau, ça ne sent pas très bon. Ce qu’il faudrait au Manipur, c’est un leader assez indépendant pour s’élever au-dessus des ethnies et assez fort pour s’opposer à Delhi et à ses va-t-en-guerre.

— Une Irom Sharmila, version politique ?

— Irom Sharmila n’a pas ce charisme-là, elle ne l’aura jamais et elle le sait. Quand un parti l’a approchée pour rejoindre ses rangs, elle a refusé. Elle confine son rôle à jeûner entre les quatre murs d’une chambre d’hôpital. Libre à chacun d’en estimer l’utilité. »

Une prison ou un abri ?

Devant la prison centrale d’Imphal où je retourne pour demander un second permis de visite, une vingtaine de personnes attendent l’ouverture des portes. Ce sont les familles de détenus qui viennent rendre visite à leurs proches : « Nous avons droit à un parloir par mois. » Un homme s’écarte du groupe et approche pour parler. Il n’entrera pas, il attend que quelqu’un sorte. « Mon fils doit être libéré aujourd’hui, je ne sais pas à quelle heure, alors je suis là depuis l’aube. Ça fait six mois qu’il est enfermé, six mois que j’attends. » S’approchant davantage, il chuchote : « Il était membre d’un mouvement rebelle. » Quand je ressors avec un permis de visite accordé « à condition de ne pas revenir une troisième fois », l’homme au fils « rebelle » est parti.

Au Jawaharlal Nehru Hospital, il faut remplir un registre des « visites destinées à Irom Sharmila ». Je signe mon nom sous celui du visiteur précédent : le mien. Entre mes deux passages, quatre semaines se sont écoulées. Un mois plus tôt, j’arrivais au Manipur pour la rencontrer avec une impatience qui mêlait la curiosité à l’admiration. Comment aujourd’hui ne pas s’interroger sur l’utilité de son combat dans un État gangréné par les divisions et les difficultés, encore plus que par les violences de l’Afspa ?

Rien n’a bougé dans sa chambre quand j’y entre. Ni sa position recroquevillée sur son lit, ni celle des peluches qui partagent son oreiller. Cette chambre à l’écart des turpitudes extérieures est-elle vraiment une prison ? Ou un abri ?

« Bien sûr que je veux sortir. Je n’ai pas oublié qu’il existe une autre vie dehors. Et j’aimerais la retrouver : revoir ma mère que je n’ai jamais revue, la prendre dans mes bras, goûter sa cuisine.

— Certains disent que sans l’armée le chaos serait total…

— Je sais. Je connais les divisions du Manipur, ce sont les mêmes depuis toujours. Ceux qui soutiennent les lois d’exception n’ont jamais souffert de leurs conséquences. »

Le lent débit d’Irom Sharmila se ralentit, puis s’éteint. Après un silence, la recluse cherche ses mots dans un anglais plus chaotique. Sa voix change, moins monocorde : « Contre nous-mêmes, je ne peux rien faire. Ma lutte contre l’Afspa est inégale, mais au moins elle est claire. Je suis plus utile ici que dehors.

— L’abrogation des lois d’exception réglera les problèmes ?

— Il faudra plus que la fin de l’Afspa pour surmonter nos divisions, vaincre la corruption, éduquer les jeunes, réinsérer les insurgés et créer des emplois. Mais ce sera un déclic pour nous mettre sur de bons rails.

— Et vous seriez libre…

— Je ne compte pas. Mon jeûne est un détail dans l’histoire du Manipur. Mon combat est pour la paix et la justice, c’est le sens de ma vie. »

Le jeûne sans fin

Le fonctionnaire, qui assiste en retrait sur une chaise à l’entretien pour en contrôler la durée, lâche son téléphone avec lequel il vient de jouer à sauver plusieurs fois la planète. « C’est terminé ! », clame-t-il à la fin de sa partie. Je dis à Irom Sharmila que j’espère ne jamais la revoir dans cette chambre.

« Alors mieux vaut ne pas revenir trop vite,répond-elle.

— Dans combien de temps ?

— Le temps qu’il faut pour que les choses changent, et elles ne changent que si les hommes changent. »

Avant de repartir, je prends un bus pour Malon, cette petite ville où une bombe artisanale et une répression aveugle firent basculer une jeune femme dans une lutte obstinée. Sur le lieu du massacre de novembre 2000, un mémorial a été bâti. On y accède par un porche étroit surmonté d’une inscription en fer forgé : « The ten innocent memorial park ».

Derrière des champs sur lesquels rien ne pousse en cette saison hivernale s’élèvent les reliefs d’une longue chaîne de collines qui cernent la vallée d’Imphal. Une stèle est dressée. Les noms des dix victimes sont gravés en lettres dorées sur une plaque noire : « En mémoire des vies innocentes emportées le 2 novembre 2000 dans la fusillade de Malom. » Le texte ne mentionne pas le nom d’une onzième victime, condamnée depuis quinze ans à un jeûne sans fin.