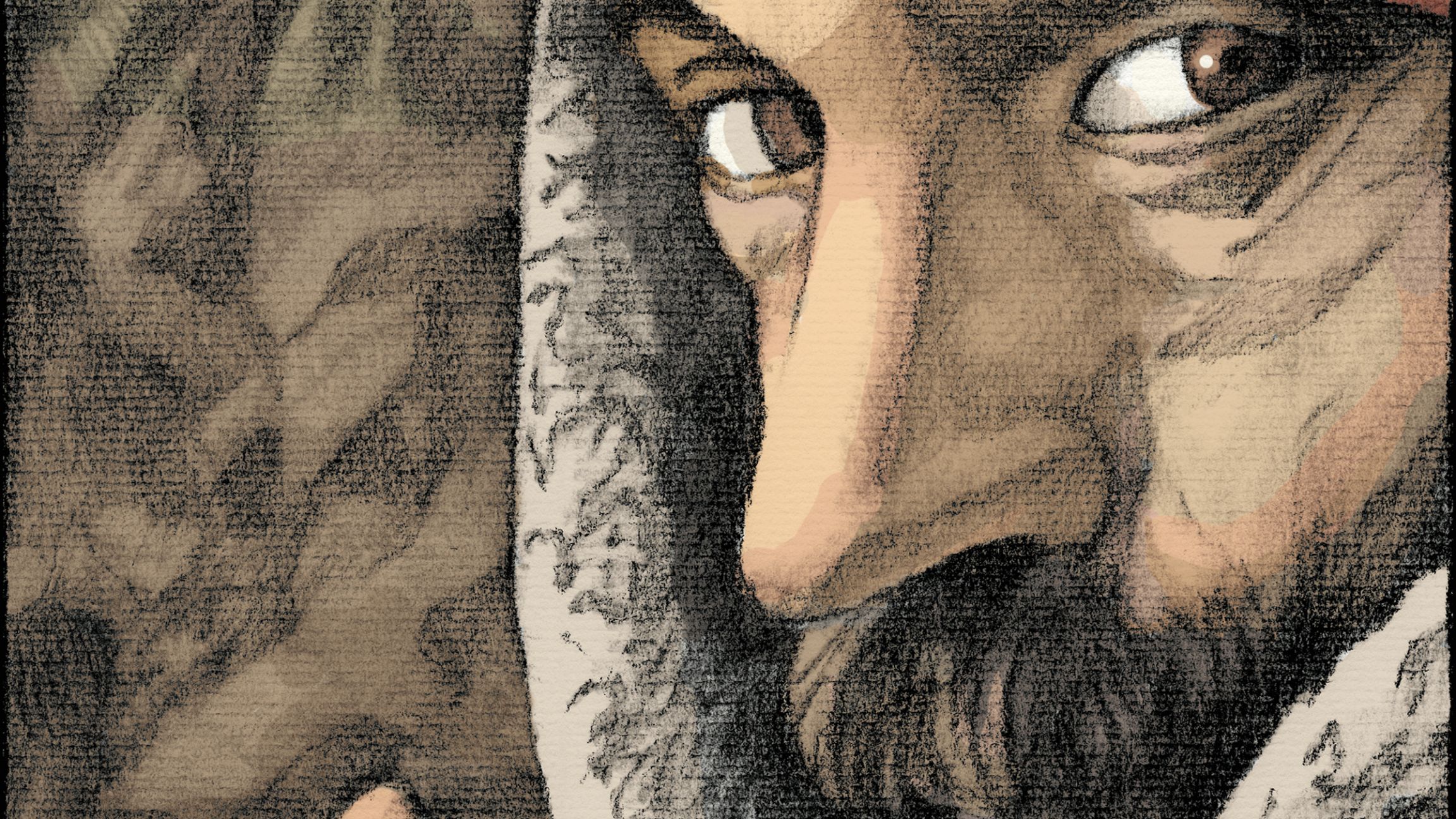

Silhouette droite et regard bleu translucide : l’homme en impose. Du nazisme à la chute du mur de Berlin et au démantèlement de l’URSS en passant par la construction de l’Europe, Bronislaw Geremek a traversé l’Histoire : soixante-quinze ans de souffrances vues et vécues, de rencontres, de batailles et d’engagements. Polonais au flegme so british, à la barbe bien taillée, c’est un intellectuel engagé en politique. D’une douceur toujours égale, sa voix retrace, dans un français impeccable et pour XXI, son itinéraire.

D’abord une passion dévorante pour la recherche, fortement influencée par l’école française des Annales et la lecture des historiens français Lucien Febvre, Marc Bloch et Fernand Braudel. « La Méditerranée, le plus grand choc intellectuel de ma vie ! » dit-il. De cette fascination sont nés des ouvrages majeurs, dont La potence ou la pitié, immense fresque sur les représentations et les formes de la pauvreté, du Moyen Âge à nos jours. Ou encore Les fils de Caïn, érudite étude sur l’image des pauvres dans la littérature européenne du XVe au XVIIe siècles. Le feu l’anime aujourd’hui encore, lui qui rêve d’écrire un livre sur le complot des lépreux au XIVe siècle. « Où trouver le temps ? » soupire-t-il dans son bureau aux baies vitrées du Parlement européen.

« Le Professeur », comme l’appellent ses collaborateurs, s’est démultiplié. Lui qui avait choisi le Moyen Âge pour mieux fuir le présent, et le communisme, a fini par y plonger corps et âme à la fin des années 70, au fil de sa rupture avec le marxisme. Médiéviste « égaré sur l’océan de la politique », il s’est forgé une réputation de stratège et de fin diplomate. L’historien britannique Timothy Garton Ash affirme qu’il y a du Machiavel en lui. « Mais un Machiavel empreint de sens moral alors ! » s’élève, cabotin, Geremek.

Orateur chaleureux et séducteur, l’homme se protège et parle peu de lui-même. Pondéré, toujours soucieux d’équilibrer son propos, il s’enflamme cependant lorsqu’il évoque les soubresauts de l’histoire polonaise. C’est qu’il refuse de voir dans sa patrie natale le foyer de l’antisémitisme. Foncièrement polonais donc et européen jusqu’au bout des ongles, il la voit, cette Europe, s’enliser dans le désenchantement. Alors, de Bruxelles à Strasbourg, de Paris à Milan, il plaide pour le rêve européen. « Car toutes les créations politiques sont mortelles, par définition. Ne l’oublions jamais. »

Voici trois ans [en 2004], la Pologne entrait dans l’Union européenne. Les Polonais ont-ils aujourd’hui la gueule de bois ?

Non, l’Europe les fait toujours rêver ! Les élites politiques polonaises sont eurosceptiques, mais la société est, elle, pro-européenne. C’est exactement le contraire de ce qu’on peut observer chez vous autres Français. Les jeunes générations adoptent les standards économiques et culturels européens. Ils connaissent mieux l’Europe que leurs parents. Ils parlent plusieurs langues étrangères. On observe un étonnant hiatus entre la réalité sociale et le discours politique officiel, entre le « pays réel » et « le pays légal », pour parler comme Charles Maurras.

Malgré les déclarations de bonnes intentions, un certain scepticisme s’exprime pourtant ouvertement ?

La situation était pire avec le gouvernement des jumeaux Kaczynski, qui a beaucoup altéré l’image de la Pologne à l’étranger. L’attitude des élites politiques et intellectuelles polonaises face à l’Europe reste, c’est vrai, négative. Quand les responsables polonais parlent de l’Europe, c’est presque toujours pour évoquer des querelles de souveraineté, des différends économiques ou culturels. Voire attaquer l’efficacité des politiques européennes… Heureusement, la population reste profondément attachée à l’Europe.

Cet attachement est-il voué à durer ?

Il y a des raisons objectives à la sympathie éprouvée envers l’Europe : l’ouverture des frontières, la possibilité d’étudier à l’étranger, de voyager, le montant conséquent des subventions européennes… Mais cette situation ne va pas s’éterniser. Pour amorcer un changement profond, il faudrait profiter des possibilités qui nous sont offertes.

S’il y a un exemple à suivre pour les Européens de l’Est, c’est bien le cas irlandais. Lors de son intégration, l’Irlande était économiquement très en retard et personne ne croyait aux possibilités de ce pays. Aujourd’hui, les Irlandais connaissent une croissance autour de 6 %. Dublin a su utiliser les fonds européens pour moderniser son économie et se lancer dans l’innovation. De plus en plus de Polonais s’installent d’ailleurs en Irlande et en Angleterre.

À la différence de la France, la peur du plombier polonais n’a donc pas touché la Grande-Bretagne ?

Bien au contraire ! Les Anglais affirment que c’est grâce aux nouveaux arrivants polonais que leur taux de croissance a augmenté de 0,7 %. Sur les trois dernières années, deux millions de Polonais sont partis travailler à l’étranger. La Grande-Bretagne en aurait accueilli à elle seule autour d’un million. L’Irlande plus de 400 000. Pour un peuple de quatre millions d’habitants, le chiffre est énorme. D’un coup, 10 % de la population irlandaise s’est mise à parler polonais. Et il y a des journaux, des émissions de télévision et des radios en polonais.

Résultat : il est aujourd’hui difficile de trouver un dentiste ou un médecin en Pologne. Quant aux plombiers, ça fait longtemps que nous en manquons ! Comme ces immigrés restent très liés avec leurs familles, ils envoient en Pologne près de cinq milliards d’euros, presque l’équivalent des subventions européennes (six milliards d’euros). La confiance des Polonais en l’Europe trouve sa source dans cette expérience. Mais je ne voudrais pas être trop optimiste. Une récente étude, réalisée par une équipe de l’Université de Varsovie, donne une image inquiétante de la société polonaise : de plus en plus xénophobe, de plus en plus séduite par les slogans nationalistes et populistes.

Aux dernières élections, le parti populiste Droit et justice a obtenu plus de 30 % des voix. C’est énorme…

Effectivement, même si les autres partis extrémistes ont disparu. Ce succès du populisme s’explique en grande partie par l’étendue de la corruption. Les privatisations de ces dernières années ont alimenté cette dérive. Comme dans tous les pays postcommunistes, la corruption est devenue « la » préoccupation majeure. Le parti populiste a parfaitement su exploiter ce thème en criant au « Tous pourris, tous voleurs ! ». Quand on demande aux Polonais ce qu’ils attendent de l’Europe, ils répondent : la lutte contre la corruption. Mais la lutte contre la corruption ne ressort pas de l’Europe. Ce combat doit être mené par les Etats eux-mêmes.

La Pologne se sent-elle protégée par l’Europe ?

Un grand illustrateur polonais des années 60, du nom de Mlecko, a, un jour, dessiné une image qui vaut mille mots. Elle montre un intellectuel polonais marchant sous la pluie. Il est mal habillé, transi de froid, sans parapluie et répète : « Je suis européen, je suis européen, je suis européen. » L’Europe, pour nous à l’Est, c’était ça : un idéal, un refuge qui nous permettait d’échapper au camp communiste, à l’URSS, à toutes ces dimensions étrangères à notre histoire et à notre tradition. L’idée européenne nourrissait notre résistance. Nous étions européens. Nous n’étions pas eurasiens. Nous trouvions nos attaches à Paris ou Rome, bien plus qu’à Vladivostok ou Tbilissi.

Aujourd’hui encore, les Polonais et avec eux tous les Européens de l’Est attendent de l’Europe non seulement un marché économique, mais aussi une solidarité totale en matière de politique et de sécurité. C’est un retour aux fondamentaux européens, à cette Europe qui fut d’abord une construction économique imbriquée dans une construction politique.

Le malentendu ne vient-il pas de là ? L’Union n’est-elle pas d’abord et avant tout un marché commun ?

Elle l’est peut-être devenue aujourd’hui, elle ne l’était pas au départ ! Dès 1943, Jean Monnet a tracé le chemin de la construction européenne et de la réconciliation franco-allemande. Nous étions en pleine guerre et personne ne pouvait prévoir comment le conflit allait se terminer… Pour les pères fondateurs, la paix dépendait, non pas des décisions des responsables politiques – si bonnes soient-elles – mais d’un engagement de longue haleine pour déraciner la guerre. Ce travail de fond passait par l’économie.

Pourquoi donc ces guerres tout au long de la première moitié du XXe siècle ? Mais pour la maîtrise des ressources naturelles, en particulier du charbon et de l’acier. D’où l’idée que, s’il était établi une administration commune, il n’y aurait plus de guerres possibles. Adversaires de toujours, la France et l’Allemagne devaient gérer ensemble ces ressources énergétiques. Ce lien entre l’économie et la défense se retrouve avec le traité de Rome, signé en 1957 en pleine guerre froide, un an après l’intervention soviétique en Hongrie et l’écrasement de la révolte de Budapest par les chars russes. Relisez le traité ! Vous serez étonnés par l’accent mis sur la dimension politique.

Les citoyens européens n’ont-ils pas le sentiment d’être négligés au profit de logiques économiques ?

Voilà pourquoi je ne cesse de rappeler qu’au début de l’histoire européenne, il y eut des rêves. L’Europe n’est pas une création de chefs comptables : elle est fille de l’imagination européenne, y compris celle de poètes et de philosophes. L’idée européenne est ancienne. Elle accompagne notre Histoire depuis le Moyen Âge. La communauté chrétienne médiévale était, déjà, une première unification de l’Europe. L’idée de coopération entre rois et princes s’est développée dans la foulée et a gagné l’Europe entière. Un légiste français du XIVe siècle a même été le premier à lancer cette idée d’unification européenne.

Tout au long de l’histoire moderne, ce projet sera formulé et reformulé, que ce soit par le Duc de Sully, l’intendant d’Henri IV, et son Grand Dessein – une confédération des Etats chrétiens réglant pacifiquement leurs affaires communes et leurs conflits –, par Saint-Simon au XIXe siècle ou encore par Victor Hugo avec ses Etats-Unis d’Europe…

Même chose à l’Est, avec le philosophe tchèque Jan Patocka, le porte-parole de la Charte 77 sur les droits de l’homme : il a poursuivi le travail de réflexion sur l’Europe entrepris par Edmund Husserl dans l’entre-deux-guerres avant d’être radié de l’université par les nazis. Quarante ans durant, le rêve européen a alimenté la réflexion des Tchèques, des Hongrois ou des Polonais derrière le rideau de fer.

Dans votre dernier ouvrage, « Visions d’Europe », vous insistez sur les différences de lecture de l’Histoire à l’Est et à l’Ouest. Il n’y a pas de mémoire européenne commune ?

Je pense en effet qu’il est plus facile d’unifier des économies et des administrations que d’unifier des mémoires… Nous avons tous hérité d’un fonds commun, mais aussi de blessures dramatiques. Prenez le XIXe siècle ! Pour les Européens de l’Ouest, c’est le triomphe de l’Etat-nation, le siècle des merveilles technologiques et scientifiques. La perception est radicalement différente pour les Européens de l’Est. En particulier pour la Pologne, un pays qui fut l’une des plus grandes nations de l’Europe moderne avant d’être divisé et occupé, pendant cent vingt-trois ans, par trois puissances. Un pays, donc, qui n’a pas eu pendant plus de cent ans d’existence indépendante… Voilà notre XIXe siècle !

Il est plus facile d’unifier des économies et des administrations que d’unifier des mémoires…

On retrouve la même antinomie quand on évoque la Première Guerre mondiale. Interrogez des Anglais ou des Français, ils mentionneront Verdun, parleront d’une hécatombe de millions de morts, d’une guerre nouvelle avec l’utilisation des gaz et de l’aviation, du déclenchement d’une crise morale majeure… Chez nous, à l’Est, le panorama est différent : la Première Guerre mondiale marque le début de l’indépendance de la Pologne, l’émergence de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de plusieurs Etats balkaniques.

Je vais poursuivre. Avec encore un exemple, mais il y en a tant. Tenez ! Dans vos livres d’Histoire, vous évoquez longuement le 1er septembre 1939, date de l’invasion de la Pologne par l’armée allemande. Pourquoi retenir cette date ? Parce que la France et la Grande-Bretagne sont alors entraînées dans la guerre contre Hitler. À l’Est, nous avons retenu une autre date. Celle du 17 septembre, qui marque le jour où l’Armée rouge a envahi les territoires polonais et finlandais avant d’occuper les Républiques baltes. Votre mémoire ignore certains de nos constats, comme celui-ci : la disparition de la Pologne est due à l’action de deux grandes puissances, et non d’une seule. Cette réalité-là vous est simplement inconnue.

Ces Histoires distinctes ont-elles des conséquences aujourd’hui ?

L’incompréhension se lit régulièrement dans bon nombre de débats au Parlement européen. Quand les europarlementaires polonais, tchèques ou bulgares affirment que l’Europe doit offrir des garanties de sécurité, ils se voient souvent accusés d’entretenir une obsession de persécution. Mais ce n’est pas une obsession ! Ce n’est pas une rhétorique ! C’est une réalité que l’Histoire nous a enseignée de la façon la plus douloureuse qui soit ! Nous, nous connaissons nos voisins russes. Ce n’est pas le cas de l’Occident. Il s’agit d’une différence de mémoire.

Comment gommer ces différences de mémoire pour imaginer un véritable projet politique ?

Tout dépend de ce que nous voulons.Si l’Union européenne reste un marché unique, froid et rationnel, ces questions sont secondaires. Mais si l’on désire une dimension politique, alors il faudra bien s’interroger. Et oser se confronter à des questions comme celle-ci : pourquoi nous, Français, Portugais, Polonais ou Italiens, voulons-nous vivre ensemble ? Dès lors que la question est posée, vraiment posée, la construction européenne devient un tout autre débat.

Hélas, ce débat n’existe pas, ou si peu. Le retour aux égoïsmes nationaux et aux patriotismes économiques que l’on observe à travers l’Europe est le signe de ce manque de tissu culturel commun, d’émotions communes. Cette faiblesse du débat européen a des conséquences politiques. Les résultats du référendum français sur la Constitution européenne en sont bien la preuve : la campagne s’est focalisée sur la concurrence de main-d’œuvre…

Voyez-vous une explication à ce déficit intellectuel ?

Il y aurait matière à un livre ! Je relève le problème, mais j’ai du mal à l’expliquer. Deux grands intellectuels européens, l’Allemand Jürgen Habermas et le Français Jacques Derrida, ont essayé, en 2003, de lancer un appel qui n’a pas eu la moindre résonance, hormis chez une poignée d’intellectuels. Il m’arrive de relire les travaux des Rencontres internationales organisées en 1946 à Genève. Mon admiration est immense pour Karl Jaspers, Georges Bernanos, Julien Benda et tant d’autres… Tous se sont réunis, voici plus d’un demi-siècle, pour imaginer un avenir à l’Europe. Pourquoi, soixante ans plus tard, sommes-nous incapables d’assister à un débat d’une telle qualité et d’un tel courage ?

Edmund Husserl disait que le plus grand danger pour l’Europe est la lassitude et le désenchantement... Il a peut-être raison. Le débat souffre d’avoir été trop longtemps centré sur la dimension institutionnelle et économique. Il faudrait revenir aux origines, traiter de l’avenir de l’Europe à travers la philosophie et la science.

Voici quinze ans, lors de la réunification de l’Allemagne, le chancelier Helmut Kohl a insisté sur le fait qu’un foyer de guerre disparaissait au cœur de l’Europe. L’enjeu de la paix reste-t-il essentiel ?

L’enjeu de la paix était central pour ma génération. Il s’est transformé en une sorte de banalité tant la guerre semble, pour toujours, déracinée sur une grande partie du sol européen. La difficulté est que, si l’on ne pense pas à l’avenir européen comme une problématique de guerre et de paix, l’union devient artificielle. Après tout, les langues nationales sont les creusets naturels d’attitudes. Pourquoi donc éprouver la nécessité d’une Union européenne ? Je pense souvent à notre réaction vis-à-vis de l’espéranto, une langue d’une simplicité merveilleuse inventée par un médecin polonais de Bialystok. Cet espéranto est une utopie sympathique, mais on n’y voit pas de grande utilité et on peut fort bien s’en passer.

À vous entendre, l’Europe manquerait d’ennemis ?

L’Europe n’est jamais aussi unie que lorsqu’elle a un ennemi. Ce fut le cas au XIIIe siècle avec la peur des Tartares qui provoqua un mouvement apocalyptique dans plusieurs pays européens et suscita l’unité de la communauté chrétienne. Du XVe au XVIIe siècles, la peur des Turcs a succédé à celle des Tartares. Enfin, au lendemain de la guerre, la construction européenne a été menée de 1950 à 1957 avec en filigrane la peur du communisme, un système qui mettait en danger les libertés fondamentales.

L’Europe n’est jamais aussi unie que lorsqu’elle a un ennemi.

Aujourd’hui, les Tartares n’existent plus. Le communisme a disparu. Quant aux Turcs, ils vont entrer dans l’Union européenne ! Et nous nous trouvons en panne de discours, d’un discours qui réponde aux aspirations actuelles des citoyens européens, à commencer par les plus jeunes. Le renouveau viendra peut-être de la question écologique. Il y a désormais danger mortel pour l’homme et cet enjeu nous concerne tout autant à l’Ouest qu’à l’Est. Il y a aussi là matière à bâtir un véritable contre-discours face au modèle nord-américain.

Un Européen de l’Est au discours écologique, c’est plutôt inédit !

Je me souviens de la première rencontre, en 1990, entre Vaclav Havel et Lech Walesa. Elle s’est tenue à la frontière entre la Pologne, la Tchécoslovaquie et l’Allemagne. Vlaclav Havel m’avait averti : « Prépare-toi à voir des forêts ravagées, la destruction complète de la nature à la frontière de trois pays communistes. Pour comprendre cela, il faut le voir et le toucher. » Lui, l’intellectuel, avait pressenti l’étendue du problème.

La prise de conscience est plus longue pour les peuples. Et les Polonais sont très en retard. Dans mon pays, 40 % de la population vit encore à la campagne mais le discours écologique n’existe pas. J’ai voulu créer une fraction des Verts au sein de mon parti, en 1990, mais cela n’a pas eu d’impact. D’autant que l’Eglise catholique, qui jouit toujours d’une grande influence en Pologne, a longtemps été étrangère à ces problématiques. Ce n’est que tout récemment que le pape Benoît XVI a commencé à aborder la question écologique. Je reste pourtant convaincu qu’il faudrait faire de l’environnement un enjeu majeur pour l’Union.

Y a-t-il, selon vous, un clivage entre anciens et nouveaux entrants dans l’Union ?

L’Europe est composée de nations différentes, c’est sa richesse. Je suis convaincu que l’élargissement peut être une chance pour affirmer le caractère profondément social de l’Europe – qui nous distingue du reste du monde, et notamment des Etats-Unis. Il nous faut revenir aux fondamentaux, en particulier à la notion d’« intérêt général » si bien définie par Jean-Jacques Rousseau : une cause commune, et non une somme d’intérêts particuliers ou nationaux. Nous devons définir les raisons du « vivre ensemble ».

« Vivre ensemble » : n’est-ce pas là l’essence de la question que se posent Polonais et Allemands ?

La notion de réconciliation est au cœur même de la construction européenne. La réconciliation s’applique à la France et à l’Allemagne. Tout comme à la Pologne et à l’Allemagne. Entre ces deux pays, la réconciliation reste fragile. C’est une affaire cruciale de mémoire. Eh oui, nous y revenons ! Les associations d’expulsés allemands, créées après la défaite de 1945, présentent le peuple allemand comme « victime » de répressions et le peuple polonais comme « bourreau ». La difficulté est que ces expulsions ne sont pas de la responsabilité de la Pologne : elles ont été décidées par les grandes puissances victorieuses. Ce sont elles qui ont amputé – au bénéfice de l’URSS – la Pologne d’un tiers de son territoire à l’est en échange de quelques territoires à l’ouest. On ne peut travestir l’Histoire : elle est. En revanche, il faut l’expliquer. Pourquoi, par exemple, ne pas créer de lieux de mémoire consacrés aux transferts de populations pendant la Seconde Guerre mondiale ? Cela concernerait aussi bien les Allemands expulsés que les Polonais transférés des territoires de l’Est.

Vous êtes juif, polonais et rescapé de l’Holocauste. La question de la réconciliation entre la Pologne et l’Allemagne vous tient-elle particulièrement à cœur ?

Je suis d’abord polonais, c’est ma première identité. Je suis aussi juif et le resterai toujours face à l’antisémitisme. J’ai grandi dans une famille juive, qui parlait polonais et baignait dans la culture polonaise.

D’abord polonais et juif, donc. N’est-ce pas une attitude assez rare chez les rescapés polonais ?

Il reste, hélas, peu de survivants, et leurs souvenirs les rendent parfois hostiles à leur propre mémoire. Pour ma part, si j’ai survécu à l’Holocauste, c’est grâce au peuple polonais. Tous les Polonais ne sont pas antisémites. Il y eut un chrétien pour nous sauver, ma mère et moi, du ghetto de Varsovie en 1943. Et des « Justes », il y en eut bien d’autres.

Vous a-t-il fallu du temps pour vous réconcilier avec l’Allemagne ?

Mes souvenirs de la guerre sont chevillés au plus profond de ma mémoire. Je ne les oublierai jamais. Me réconcilier avec l’Allemagne a donc été un très long chemin. J’ai commencé à l’emprunter dans les années 1970, quand j’ai pris connaissance de l’existence de certains mouvements de résistance allemands dont j’ignorais tout jusque-là.

Cette réconciliation est d’abord un travail personnel sur ma propre mémoire. Mais, c’est aussi – peut-être plus encore – un engagement politique. Je m’explique : quand je me suis engagé dans l’opposition au système communiste, j’ai compris que la réconciliation avec l’Allemagne était une condition nécessaire. Le régime communiste en Pologne puisait une grande part de sa légitimité dans l’hostilité à l’Allemagne.

La question se pose-t-elle dans les mêmes termes avec la Russie ?

Avec la Russie, nous ne sommes qu’au début de la réconciliation ! Le gouvernement actuel à Moscou a marqué d’importants reculs par rapport à Boris Eltsine. Vladimir Poutine a posé des gestes symboliques qui ne vont pas dans le bon sens. Il a ainsi changé la date de la fête nationale russe. Jusque-là, elle correspondait à l’anniversaire de la révolution d’octobre 1917. Désormais, ce jour-là, les Russes célèbrent leur victoire sur l’armée polonaise au XVIIe siècle…

De même, les Russes sont revenus en arrière sur les crimes de Katyn. Plusieurs milliers d’officiers polonais avaient été exécutés là, en 1940, par la police soviétique. À la fin des années Gorbatchev, cette vérité avait commencé à percer. Sous Eltsine, nous n’étions pas loin de la reconnaissance des faits. Aujourd’hui, avec le pouvoir de Poutine, nous entendons à nouveau d’épouvantables mensonges dans les médias russes. Ceux-ci affirment que ces crimes ont été commis par les nazis… Et les autorités semblent les soutenir : le gouvernement russe a interrompu le travail de la commission mixte (Russie et Pologne) consacrée à Katyn et refuse désormais l’accès aux archives du Procureur polonais.

Ajoutez à ces points de friction une série de différends commerciaux comme l’embargo russe sur la viande polonaise ou l’approvisionnement en gaz… Je dois dire que je suis peu optimiste quant à une amélioration des relations entre mon pays et la Russie.

La Russie est-elle, selon vous, un facteur de trouble dans le jeu européen ?

Le projet de gazoduc nord-européen, signé par Berlin et Moscou, n’apaise pas les inquiétudes des Polonais. Le tracé de ce gazoduc a été décidé unilatéralement par la Russie qui a voulu contourner la Pologne et la Lituanie. Aucun de nos gouvernements n’a jamais été consulté. Pourquoi ? La Russie étant le premier fournisseur de gaz naturel de plusieurs pays membres comme la Slovaquie, la question énergétique concerne bien l’Europe tout entière. À cette dimension s’ajoute un problème : le PDG de la compagnie chargée de construire ce gazoduc n’est autre que Gerhard Schröder, l’ancien chef du gouvernement allemand qui a initié et signé le projet. Cela frise le scandale…

Considéreriez-vous la Russie comme un danger pour l’Europe ?

Moscou a dominé une large partie du monde, c’est un partenaire économique et politique important. Mais les ambitions néo-impérialistes de la Russie représentent un danger. Pour la Pologne tout comme pour l’intégration européenne. Il revient à l’Union de trouver la bonne attitude face à Moscou, de construire une voie médiane entre la défiance et le respect.

Là, l’homme politique s’exprime. Où est passé l’historien ?

Sans la moindre hésitation, je me sens d’abord historien. Pour des raisons de temps, je pratique actuellement moins ce métier. Quand je pense aux livres que je n’ai pas écrits faute de temps, la mélancolie me gagne. Mais jamais je n’ai conçu le métier d’intellectuel comme une profession. C’est une façon de vivre, d’exister. Un intellectuel peut exercer toutes sortes de métiers, mais il s’oblige toujours à penser dans la vérité. L’engagement vient après et éventuellement. Personnellement, la politique a été une nécessité : jamais je n’aurais pu m’enfermer dans une tour d’ivoire. Maintenant, je dois reconnaître que l’intellectuel qui agit en politique est souvent amené à trahir sa vocation d’analyste critique de la réalité. S’engager en politique, c’est prendre des décisions…

D’où vient cette « nécessité d’engagement » ?

Le terme d’« engagement » est, pour moi, indissociablement lié à la culture française. Je l’ai découvert au fil de mes lectures d’après-guerre provenant pour l’essentiel de votre pays. Je lisais la revue Europe, les publications communistes, Les lettres françaises, et des auteurs comme Camus, Sartre ou Merleau-Ponty. C’est ainsi que, peu à peu, comme une évidence, l’idée d’engagement s’est imposée à moi. À la fin des années 60, en pleine opposition au régime communiste, cette idée s’est affirmée. J’ai choisi d’enseigner dans la vérité, contre la propagande officielle. Ce fut notamment l’initiative de l’Université volante lancée avec Adam Michnik et quelques autres. Nous organisions dans des appartements privés toutes sortes de séminaires – philosophie, sociologie, histoire – afin d’étudier les questions passées sous silence par le régime.

En août 1980, vous êtes présent aux chantiers navals Lénine à Gdansk. Hasard ?

Avec Tadeusz Mazowiecki, devenu ensuite premier ministre, nous étions porteurs d’une lettre adressée aux ouvriers signée par des dizaines d’intellectuels polonais. Nous sommes arrivés à Gdansk en voiture, après avoir semé la police lancée à notre poursuite… Et là, il s’est passé quelque chose d’incroyable. Il y a eu un lien – au sens le plus fort – de confiance entre intellectuels et ouvriers. C’était inédit, extraordinaire. Ce moment a donné un nouveau sens à ma vie. Je me suis dès lors immergé dans le monde ouvrier et syndical. Mon rôle a changé : d’expert et conseiller, je suis devenu acteur. J’ai rencontré un homme exceptionnel, Lech Walesa. Je n’ai jamais regretté, malgré les épreuves, d’avoir été à ses côtés.

Et dire que vous vouliez devenir médiéviste pour vous « éloigner du présent »…

Jeune marxiste, j’ai d’abord été attiré par l’histoire sociale contemporaine. Mais le dogmatisme idéologique en Pologne était tel au début des années 50 que j’ai été forcé de changer de centre d’intérêt pour conserver ma liberté d’esprit ! Et puis, j’étais à la recherche d’exotisme et de différences…

Alors, vous avez plongé au Moyen Âge, fait un saut en arrière de cinq siècles…

Je me sentais comme un anthropologue.S’attaquer à des espaces restés vierges pour les historiens représentait un défi épistémologique. On parlait, au Moyen Âge, des territoires ubi liones, c’est-à-dire « là où il y a les lions ». L’expression désignait des terres que l’homme ne connaît pas et ne domine pas. C’était précisément le cas des pauvres dans l’Histoire. Les pauvres n’avaient pas droit au chapitre. Comme sujets, comme hommes et femmes, leur histoire méritait d’être écrite.

Ce choix des pauvres et non des riches tenait à ma sensibilité. Je m’intéresse aux faibles, aux exclus, à ceux qui sont objets de haine. C’est devenu comme une quête existentielle.

Un demi-siècle plus tard, la question des pauvres occupe une grande place dans la recherche historique. Avez-vous ouvert la voie ?

Il m’a fallu être tenace ! Je me souviens de la réaction d’une spécialiste éminente du Moyen Âge. Arrivant à Paris en 1956, je lui avais exposé mon projet. « Mais il n’y a aucune archive, jeune homme ! Vous feriez mieux de travailler sur l’histoire des riches à Paris », m’avait-elle dit.

Je me suis accroché, me répétant inlassablement cette phrase de l’historien Lucien Febvre : « L’historien doit donner le droit à l’Histoire aux groupes et aux gens qui ne l’avaient pas jusqu’à maintenant. » Je me suis donc intéressé à un groupe de vagabonds dans lequel se trouvait François Villon, le premier poète de la modernité française. Il avait choisi l’exclusion de façon volontaire, en lui donnant un sens.

Voyez-vous des liens entre le Moyen Âge et aujourd’hui ?

Mais bien sûr : s’intéresser aux pauvres du Moyen Âge, c’est faire la préhistoire du prolétariat moderne ! Notre modernité devrait s’interroger face à cette période, toujours décrite comme une époque d’obscurité. Mon travail de recherche m’a convaincu d’un point essentiel : dès le Moyen Âge la pauvreté est tenue pour une violation des droits de l’homme. Il faut lire le droit canon médiéval. Celui-ci reconnaît, par exemple, que le pauvre a le droit de voler s’il a faim. J’ai trouvé dans un registre criminel de la fin du XIVe siècle un cas exemplaire. Il s’agissait d’un voleur qui avait avoué avoir volé parce qu’il avait faim, ce qui lui avait valu d’échapper à la pendaison. Ce sont les mal-aimés de l’Histoire qui m’ont mené tout droit aux problèmes de notre modernité.

Du Moyen Âge à nos jours, que vous inspire la notion de progrès ?

Plus j’approfondis ma réflexion sur le monde occidental, plus je m’interroge sur le coût humain du changement et du progrès. La question de la main-d’œuvre est à mon sens la question-clé de la formation du capitalisme. Sans la prolétarisation, sans l’existence de cette main-d’œuvre abondante et à bas prix, jamais celui-ci n’aurait pu se construire.

Nous regardons aujourd’hui les pauvres comme des classes « dangereuses » mais nous oublions le rôle qu’ils ont joué dans la modernisation des sociétés européennes. Il faut observer le développement de nouveaux colosses capitalistes comme la Chine ou l’Inde. Il repose sur le travail d’une masse énorme de pauvres, à commencer par les millions d’ouvrières du textile.

Nous regardons aujourd’hui les pauvres comme des classes « dangereuses » mais nous oublions le rôle qu’ils ont joué dans la modernisation des sociétés européennes.

On cite toujours le merveilleux discours de Périclès sur la démocratie : la démocratie, c’est le pouvoir de la majorité, et pas de la minorité. Ce qui est vrai, mais on oublie ce qui suit deux lignes plus loin : la démocratie tient aussi à la manière dont sont défendus les intérêts des petits et des faibles.

Il faudrait redécouvrir cette compréhension. C’est pourquoi je me retrouve parfaitement dans la définition du libéralisme du philosophe américain John Rawls : chaque gouvernement libéral peut être jugé dans sa capacité à maximaliser le minimum social. Si on la comprend ainsi, la pensée libérale offre alors la meilleure réponse qui soit aux défis sociaux contemporains.