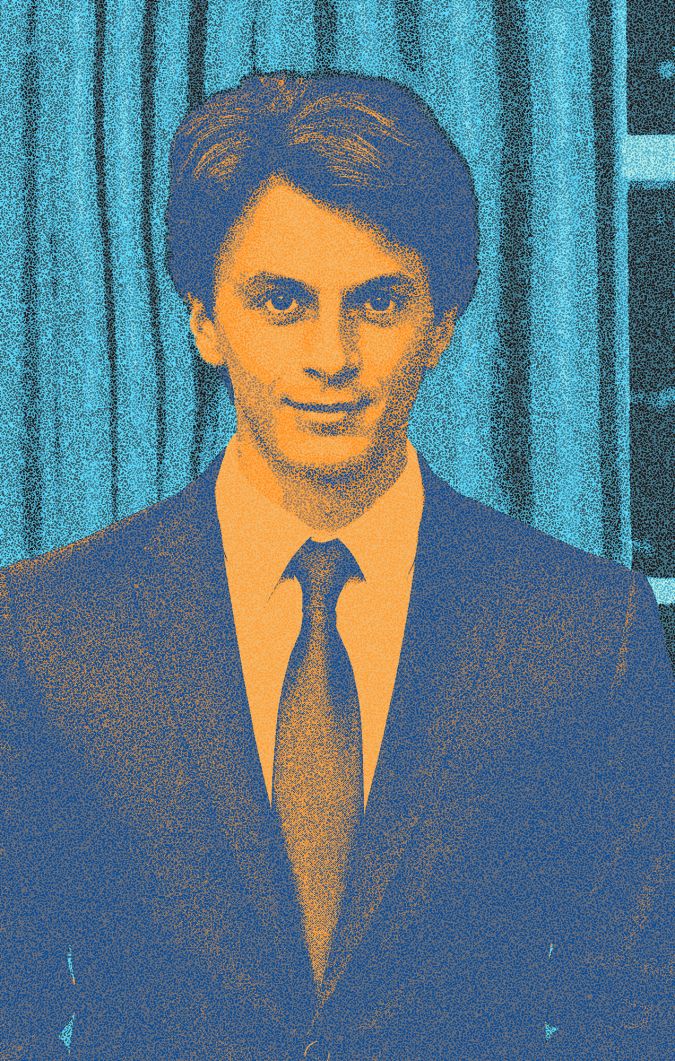

Ritz-Carlton de Riyad, le 22 mars 2025. Les délégations ukrainienne, russe et américaine s’activent en tous sens pour préparer les pourparlers initiés par Donald Trump. La France n’a pas été conviée à la table, au grand dam du président français. Néanmoins, parmi la foule de diplomates et envoyés spéciaux, une petite silhouette se distingue, alternant entre les équipes dépêchées sur place, dont seuls les initiés reconnaissent le visage ciselé : Paul Soler.

Les discussions constituent l’épilogue de négociations secrètes auxquelles a participé la France dès le début de la guerre en Ukraine. Elles laissent un goût amer aux diplomates français, car, pour eux, ce que l’administration Trump s’approprie aujourd’hui avec la proposition de cessez-le-feu en mer Noire représente trois années de travail de diplomatie secrète de Paris, à négocier entre l’équipe de Volodymyr Zelensky et celle de Vladimir Poutine.

Météo géopolitique

Et c’est justement Paul Soler qui a été envoyé à chacune de ces sessions de l’ombre organisées entre Russes et Ukrainiens depuis 2022. D’Istanbul à Astana en passant par Abou Dhabi, elles ont permis de maintenir vaille que vaille un lien entre Paris et les deux belligérants. Et au chef de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), Nicolas Lerner, de reprendre langue avec son homologue du renseignement extérieur russe, Sergueï Narychkine, tandis que les présidents des deux pays ne se parlent plus au téléphone depuis deux ans et demi.

La situation est rare : un capitaine d’une unité militaire des forces spéciales se retrouve au cœur de la machine élyséenne. L’émergence de ce type de personnage solitaire, ne répondant qu’au président en dehors des canaux officiels, comme Jacques Foccart sous les premiers responsables gaullistes, est un signe fort : la météo géopolitique se réchauffe et le président a besoin d’agir vite, fort, et secrètement. C’est un temps à espions.

Diplomatie du passé

Au cours de ses deux mandats, Emmanuel Macron a pourtant mis du temps à réaliser que les rapports de force à l’ancienne, les négociations autour d’une table et d’un bon vin, la prudente diplomatie mitterrando-chiraquienne, appartenaient au passé. Pour se rendre compte, surtout, que la France pesait bien peu désormais dans les grands équilibres mondiaux. Le président français voulait amadouer Trump en l’invitant aux célébrations du 14-Juillet en 2017 ou en jouant la « bromance » lors du G7 de Biarritz deux ans plus tard. Le milliardaire américain n’a rien lâché et le jeune président en a été pour ses frais.

Quant à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a cru pouvoir le faire revenir à de meilleurs sentiments, malgré les « MacronLeaks », ce grand piratage mené par des hackers russes contre l’équipe de campagne du candidat d’En Marche. À l’été 2019, il l’a chaleureusement reçu à Brégançon, mais l’épisode a tourné au tragicomique. Tandis que le Sahel s’enflammait, au nez et à la barbe des émissaires français.

Emmanuel Macron est le président de la Ve République qui aura montré le plus d’appétence pour ces relations avec les hommes de l’ombre, qu’il juge plus opérationnels et davantage capables de monter au front que les diplomates. Mais, bien que maîtrisant ses dossiers, il a souvent péché par orgueil, lui qui n’a que peu connu la guerre froide et n’a pas fait son service militaire.

« Votre bataille navale »

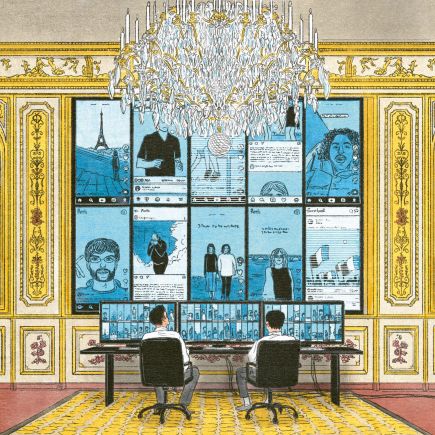

Tous les soirs, à 19 heures précises, une pochette rouge comprenant les notes les plus importantes des services de renseignement est apportée dans le salon doré et déposée sur le bureau du président. On y documente la menace terroriste qui pèse sur la France, les tribulations des espions russes ou chinois dans l’Hexagone, les menées américaines contre le CAC 40, la quantité d’uranium enrichi dont dispose Téhéran ou l’activisme de la milice russe Wagner sur le sol africain. À leur grande surprise, les agents de renseignement, qui n’avaient que peu de retours de leur production auparavant, voient dès le lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 leur revenir chaque semaine des dizaines de notes griffonnées du feutre bleu présidentiel : « Me proposer un plan », « Mesures d’entrave possibles ? », « Quelle localisation exacte ? »…

La frénésie est telle qu’un fichier de suivi pour tenir compte des demandes, et des réponses qui y sont apportées, est créé. Pour les différents services, le fait de figurer dans le « BQR », le bulletin quotidien de renseignement, devient un véritable enjeu. « Ça a boosté tout le monde », se remémore, encore enthousiaste, un cadre des services en poste à l’époque.

Malheur, toutefois, à celui qui veut en remontrer au chef de l’État. Lors d’une réunion entre fonctionnaires du secret, un conseiller se lançant dans une vaste analyse géostratégique bardée d’obscurs acronymes – un trait caractéristique du milieu – s’est vu vertement répondre : « Oh, votre bataille navale, là, ça va deux minutes. » De même, nombreux sont ceux qui ont vu apparaître, aussi court qu’efficace, un message du président agacé de voir les sujets stratégiques engoncés dans le jargon diplomatique : « Dédiplomatisez-moi tout ça ! » Une formule confirmant son aversion désormais bien documentée pour la corporation des ambassadeurs.

Réorganisation

Pourtant, s’il n’a pas attendu pour remplacer les principaux maîtres-espions du pays, comme on appelle les patrons et les cadres des services de renseignement, Emmanuel Macron a d’abord nommé à la tête de la DGSE un diplomate chevronné. Dès juin 2017, Bernard Émié a pris les rênes du service, dont le rôle consiste à recueillir du renseignement en dehors du territoire national. Tandis que Laurent Nuñez, ancien préfet de police, s’installait à la tête de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, chargée de lutter contre le terrorisme et de contrecarrer les opérations des services étrangers sur le sol français.

Une ancienne structure devenue coquille vide a par ailleurs été ressuscitée, pour orchestrer le dialogue entre les services. Rebaptisée Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT), elle est passée de six à trente personnes, délaissant ses bureaux étroits du 14, rue de l’Élysée pour le vaste hôtel de Marigny, tout aussi proche du palais et plus spacieux. À sa tête a été nommé Pierre de Bousquet de Florian, ancien préfet, et pompier dans l’affaire Benalla. Mais, rapidement, c’est surtout un autre cénacle qui a pris de l’épaisseur : le Conseil de défense et de sécurité nationale, le CDSN.

Dans un abri antiatomique

Devenue hebdomadaire après l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, cette instance rassemblant les huiles sécuritaires françaises est consolidée sous Macron. Elle quitte le salon vert du premier étage de l’Élysée pour un abri antiatomique, niché dans les sous-sols. Avec une cage de Faraday, qui protège des interceptions électroniques. Son nom : le PC Jupiter. « Contrairement à ce qui se pratiquait avant, il nous a été demandé de laisser nos téléphones à l’entrée, dans une boîte, confie l’un des participants. Certains, comme Pierre de Villiers [chef d’état-major des armées, NDLR] ont râlé, mais le vrai scandale, c’était surtout que, depuis l’affaire Snowden, on continuait à venir en CDSN avec nos téléphones. »

La précaution n’est pas inutile : quatre ans plus tard, l’affaire Pegasus révèle que plusieurs dirigeants français ont été ciblés par le renseignement marocain. Face au goût du nouveau pouvoir pour ce monde secret, il est décidé de faire un point tous les trois ou quatre mois en CDSN pour voir si les choix présidentiels ont été bel et bien exécutés. L’instance est aussi l’occasion pour le chef de l’État de distribuer bons et mauvais points aux services. Ces réunions ultraconfidentielles permettent enfin d’appréhender sa pensée stratégique. Plusieurs personnalités interrogées soulignent qu’il y fait preuve d’une grande méfiance vis-à-vis de l’espionnage économique, américain ou chinois notamment. Et d’un entêtement extrême sur d’autres sujets, principalement la Russie.

Le président était plus que lucide sur la menace russe. Mais il pensait obtenir des concessions du Kremlin.

Un compagnon de route d’Emmanuel Macron

19 août 2019. Fort de Brégançon, dans le Var. « Vous avez un teint superbe », lance un Vladimir Poutine goguenard au président français et à son épouse bronzés. Le couple présidentiel et l’ex-espion du KGB qui dirige la Russie depuis 1999 rivalisent de sourires appuyés. « La Russie est européenne, très profondément » et elle doit se « réarrimer à l’Europe », défend Emmanuel Macron qui acte officiellement ce jour-là sa nouvelle tactique : assumer de dialoguer de nouveau et franchement avec Moscou. Et qu’importe si certains experts voient ce rapprochement d’un mauvais œil – cet « État profond » réfractaire à tout, que tancera deux jours plus tard Emmanuel Macron devant la presse.

Le président français, qui a été particulièrement choqué du piratage mené par des hackers russes contre son équipe de campagne en 2017, espère avec ce revirement stratégique rallier la Russie sur certains dossiers, tels que la Syrie ou l’Ukraine : l’Élysée y voit un moyen d’exercer une pression sur Bachar al-Assad, allié de Vladimir Poutine, et de tenter de donner un peu d’oxygène aux autorités ukrainiennes.

« Il n’y avait pas d’angélisme de sa part, confie l’un de ses vieux compagnons de route. Le PR [président de la République, NDLR] était plus que lucide sur la menace russe, c’était aussi pour cela qu’il avait tenu à ce que Vladimir Poutine aperçoive, lors de sa venue à Brégançon, la frégate Languedoc patrouiller aux abords du fort. Mais il pensait obtenir des concessions du Kremlin. » Car, à l’époque, Vladimir Poutine avait déjà témoigné de son agressivité : en annexant la Crimée en 2014 ou en tentant via ses services secrets de tuer l’ex-espion russe Sergueï Skripal, en 2018, au Royaume-Uni.

« Un canal de désescalade »

Dans les semaines qui suivent, l’Élysée persévère et s’active : Pierre Vimont, ancien directeur de cabinet de Dominique de Villepin au Quai d’Orsay, est nommé « envoyé spécial pour l’architecture de sécurité et de confiance avec la Russie ». Bien qu’il confie en privé être « sceptique » sur les chances de succès d’une telle mission, cet ancien ambassadeur à Washington s’active pour « mettre en place un canal de désescalade » avec Moscou. Il se rend en Pologne, en Finlande, dans les pays baltes et partout, y compris en Allemagne, pour constater que l’initiative présidentielle est mal perçue, peu comprise, et agace, car les partenaires européens n’y ont pas été associés.

Dans l’administration française, c’est également le branle-bas de combat. Le 15 novembre 2019, à peine trois mois après l’entrevue de Brégançon, l’ambassadeur pour le numérique, Henri Verdier, conduit à Moscou une délégation tricolore XXL composée de Guillaume Poupard, le directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), et de plusieurs représentants des ministères des affaires étrangères, des armées et de la justice. L’équipe française rencontre les principaux responsables de la politique de cyberdéfense russe, des cadres du ministère de l’intérieur, des services russes de renseignement intérieur, le FSB, et de protection des communications gouvernementales.

Porteur d’un message d’apaisement, Henri Verdier déclare à la presse russe que les cyberattaques ayant visé en 2015 la chaîne française de télévision TV5 Monde et la campagne d’Emmanuel Macron en 2017 n’ont pas été attribuées officiellement par la France à la Russie. Alors que des éléments concordants ont conduit plusieurs sociétés de cybersécurité à désigner une équipe de hackers liée au renseignement militaire russe, le GRU, comme responsable.

On était chez les fous. Les Russes étaient agressifs comme jamais, et nous, on devait dire que tout allait bien.

Un haut fonctionnaire français

Cette « tragicomédie », selon le mot d’un participant au voyage, se répète un an plus tard, à Paris cette fois, avec la venue d’une délégation russe d’une quinzaine de personnes, dont des membres du FSB. Une réunion est notamment organisée au Quai d’Orsay, le 9 septembre 2020, en présence d’Henri Verdier et de Guillaume Poupard, lequel se voit demander par l’exécutif de tenir un discours « constructif », en présentant par exemple aux visiteurs les contours du futur Campus Cyber du quartier de la Défense. « On était chez les fous, se souvient un haut fonctionnaire français. Les Russes étaient agressifs comme jamais, surtout en cyber, et nous, on devait dire que tout allait bien. »

Au sein du renseignement français, beaucoup ont l’impression, à cette époque, que l’Élysée « navigue à vue ». Quelques mois avant Brégançon, l’adoption du plan national d’orientation du renseignement, une somme de plus de 500 pages classifiée « très secrète », adoptée tous les cinq ans et dont le but est d’orienter le travail des services, en avait déjà offert un exemple saisissant. Alors que la tentative d’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille par des officiers du GRU avait provoqué un tollé planétaire, les maîtres-espions français s’étaient montrés partagés quant au degré de menace globale de la Russie pour le pays. Les auteurs du plan faisaient du pays une menace moins systémique que la Chine.

À la gloire de la grande Russie

Chez les hommes de l’ombre, le débat sur le danger que représente la Russie pour l’Europe se résume alors à des analyses antagonistes. Certains, à l’image de Thierry Matta, puissant et inamovible numéro deux de la DGSI, formé à l’école du contre-espionnage soviétique, placent la menace au-dessus de tout. D’autres, diplomates et spécialistes du contre-terrorisme qui ont collaboré sur le sujet avec les services de Moscou, rappellent la nécessité de travailler avec le Kremlin.

C’est aussi la période où, dans certains bureaux de Balard, le siège parisien des états-majors des trois armées, et notamment des unités spécialisées sur le monde russe, des drapeaux, des croix orthodoxes et d’autres décorations à la gloire de la « grande Russie », comme la nomment les admirateurs du pays, sont exposés. Les discours du Kremlin sur la défense de la chrétienté ont imprégné certains pans de l’institution militaire, en particulier dans l’armée de terre.

Enfin, l’apparition du covid-19 porte un coup à la stratégie d’Emmanuel Macron. Les rencontres entre les différentes parties s’espacent. La cheffe du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Claire Landais, qui est à la manœuvre pour permettre ce dialogue franco-russe, n’a même pas été reçue, en 2020, par son homologue, Nikolaï Patrouchev. Une humiliation : il l’avait accueillie avec un bouquet de fleurs quelques mois plus tôt.

Plan d’attaque contre la Chine

Au fond, le Kremlin n’a jamais vraiment joué le jeu : Macron découvre que, malgré tous ses efforts, il reste pour Poutine un partenaire de second rang, aisément contournable. La stratégie de Brégançon tourne court. D’autant plus que le président français reste focalisé sur un autre front : la Chine. « Le contexte n’était absolument pas celui post-invasion de l’Ukraine de 2022, fait valoir un pilier sécuritaire. Le régime chinois était aussi très agressif, et dans plus de domaines que Moscou. » Dès son élection, si Emmanuel Macron accorde comme son prédécesseur la priorité au contre-terrorisme, il place aussi la menace de l’espionnage économique chinois en haut de la pile des missions des services.

De 2018 à 2022, l’exécutif met sur pied un plan d’attaque ultraconfidentiel contre la Chine. L’idée est de doter le gouvernement d’une véritable stratégie face à son expansionnisme et aux menaces qu’il charrie : cyberattaques, rachats d’entreprises, ingérences dans la recherche. Tous les quinze jours, le SGDSN rassemble les représentants de différents ministères, dont Martin Briens, directeur de cabinet de la ministre des armées Florence Parly, et Nicolas Roche, qui chapeaute les affaires stratégiques au Quai d’Orsay. Dans le sillage de ces deux poids lourds, la petite équipe développe une approche qualifiée de « janusienne ». Il s’agit d’opérer en miroir de la Chine : garder en façade des rapports normaux avec Pékin suivant une logique très diplomatique, mais ne rien s’interdire dans le clair-obscur du renseignement.

Cet « œil pour œil, dent pour dent » peut passer par des opérations clandestines, notamment sur le sol africain dans le secteur des télécommunications. Selon des anciens du secteur N, la défunte division Afrique de la DGSE, des opérations pour recruter des salariés de Huawei ou des officiels chinois sur le continent sont imaginées, mais toutes se heurtent au risque de sécurité interne. Le service reste traumatisé par l’infiltration la plus grave qu’ait connue la DGSE depuis la Guerre froide : la trahison au profit de la Chine de deux agents, Henri M. et Pierre-Marie H., condamnés en 2020 à huit et douze ans de prison. De ce fait, même si le président se veut plus offensif face à Pékin, le passage à l’acte s’avère plus difficile.

Obsession immigration

À tel point que tous ces plans restent finalement lettre morte. Victimes de la frilosité de certains, notamment à l’Élysée, et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, qui oblige à réorienter une partie de l’effort sur cette zone. Dans le même registre, après le covid-19, un rapport classifié du SGDSN et de l’état-major des armées, axé sur ce que pourrait réellement faire le ministère des armées en cas de conflit à Taïwan, finit aux oubliettes, rejeté par des diplomates et conseillers élyséens. Dans les services, la déception est grande : certains reprochent au « PR » de ne pas mettre en place une architecture de renseignement française ambitieuse, dans une Asie délaissée par Paris depuis vingt ans. Les capacités de captation technique restent indigentes. Surtout, les agents manquent sur le terrain.

Certes, entre 2017 et 2023, l’enveloppe budgétaire allouée à l’ensemble des services de renseignement passe de 2,4 à 3,1 milliards d’euros, tandis que les effectifs croissent de 10 % pour la DGSE, 20 % pour la DGSI ou encore 25 % pour la DRSD, chargé de la contre-ingérence militaire. Et si la priorité des priorités reste la lutte contre le terrorisme, consigne est aussi donnée aux services de monter en compétence sur l’espionnage économique.

Mais le président a d’autres obsessions : dès son arrivée au pouvoir, il considère que le dispositif français de lutte contre l’immigration illégale comporte des trous dans la raquette. « L’Élysée estimait que nous n’étions pas bons sur les filières clandestines, les réseaux de passeurs… » confie un haut fonctionnaire. Une structure secrète baptisée Polias voit le jour, hébergée au siège de la DGSE. D’audacieuses opérations y sont « montées », comme l’a révélé le média spécialisé Intelligence Online. La DGSE a notamment recruté et financé des Kurdes candidats à l’immigration depuis la Syrie. Une fois parvenus en Europe à leurs risques et périls via une des filières d’immigration illégale turque, ces femmes et ces hommes ont été interrogés par les espions français, à qui ils ont révélé le circuit, les noms des intermédiaires et les hôtels de transit. Autant d’informations qui ont permis à l’État de mener des opérations pour démanteler des réseaux de passeurs.

La citadelle africaine vacille

Cependant, dans les services, l’euphorie laisse la place aux doutes sur la volonté d’Emmanuel Macron : il a beau juger le renseignement vital, il se heurte à l’inertie de l’appareil d’État… et à ses propres choix, qui l’entraînent bientôt dans une autre tempête. Car, pendant que Paris tente d’exister tous azimuts sur la scène internationale, c’est sa zone d’influence qui s’enflamme. Dans la nuit du 19 au 20 avril 2021, le président tchadien Idriss Déby, pilier de la lutte antiterroriste pensée par les maîtres-espions français, succombe à ses blessures après un échange de coups de feu avec des rebelles, dans l’ouest du pays. Comment les services français n’ont-ils rien vu venir ? Des officiers de la DGSE étaient pourtant détachés auprès de Déby comme gardes du corps, et la région fourmille de militaires et d’espions français. L’Élysée commande une inspection sur l’aveuglement des services de renseignement. Dans le viseur : Bernard Émié, le diplomate chevronné qu’Emmanuel Macron a nommé à la tête de la DGSE dès son arrivée.

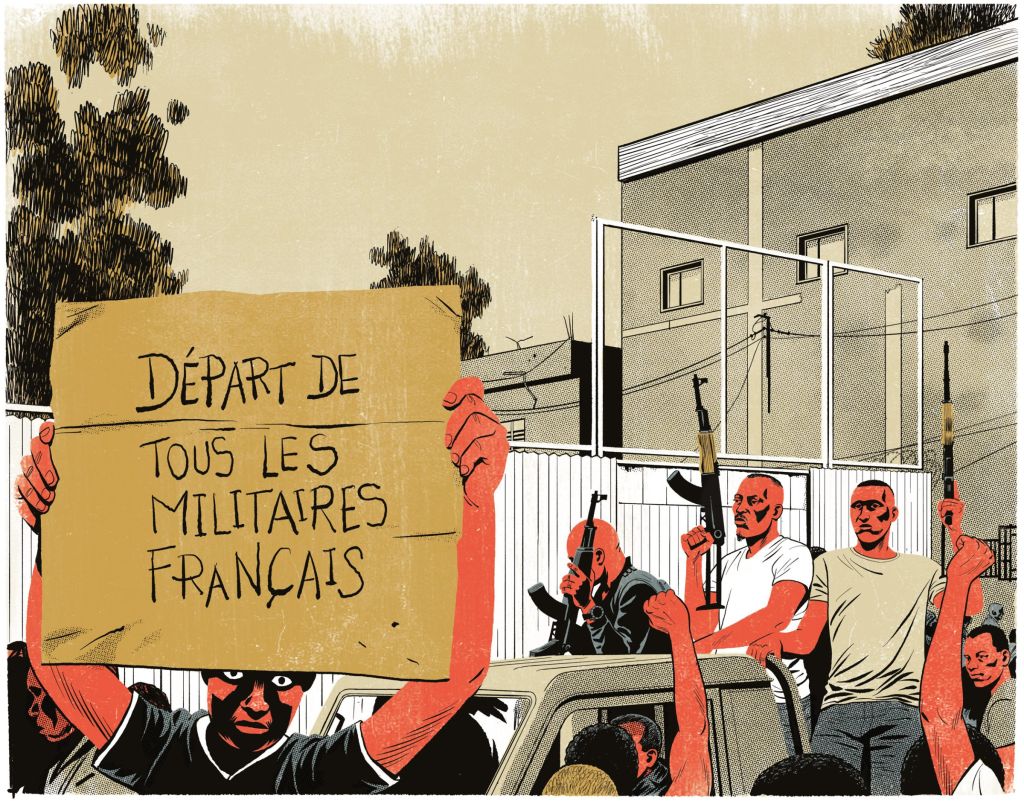

À peine un mois après la mort d’Idriss Déby, le 24 mai 2021, le Mali bascule à son tour, emporté par un second putsch. Puis viennent la Guinée et le Burkina Faso. Jusqu’à « l’apothéose » du coup d’État au Niger, le 26 juillet 2023, lorsque le président Mohamed Bazoum, dernier allié de Paris au Sahel, est évincé du pouvoir. La citadelle vacille et, avec elle, toute une illusion stratégique.

Quatre coups d’État militaires en deux ans dans le pré carré africain de la France, et partout le même schéma : des officiers formés par l’armée française, jadis partenaires proches, se retournent contre le pouvoir civil et embrassent un discours farouchement anti-français. Et chaque fois, les renseignements français sont pris de court. Certes, la DGSE a bien anticipé les déstabilisations internes, mais elle n’a pu empêcher aucun des renversements.

Départs en catastrophe

Pire, sur place, ses chefs de poste se sont à plusieurs reprises retrouvés en fâcheuse posture : emprisonnement, assignation à résidence ou expulsion pure et simple. Au Niger, cinq agents de la DGSE se sont retrouvés bloqués dans le palais présidentiel assiégé, dont personne n’avait le droit de sortir. Ils avaient été dépêchés à Niamey pour piloter un système d’écoute fourni par la France à Mohamed Bazoum (voir notre récit « Anatomie d’une débâcle française au Niger »). Dans plusieurs de ces coups d’État, les hommes du service partis en catastrophe ont dû laisser sur place les équipements d’écoute de Thales et sa filiale Suneris, potentiellement utiles pour les parrains russes des nouveaux pouvoirs.

À l’Élysée, c’est la consternation. On mesure soudain que les services secrets français, focalisés pendant des années sur la lutte antiterroriste, ont laissé filer la guerre d’influence qui se jouait en Afrique de l’Ouest. La Russie de Vladimir Poutine, via ses mercenaires et ses conseillers de l’ombre, a patiemment miné l’influence française. Les amabilités de Poutine à Brégançon se révèlent être une farce, et la France une proie. Comme le relate une source sécuritaire de la Macronie, le discours de Bernard Émié « consistant à répondre “OK, on n’a pas vu venir le putsch, mais on est bons, la situation est sous contrôle” est devenu inaudible. Le dire une fois, ça peut s’entendre, trois ou quatre fois, non ».

Voyage aux yeux bandés

C’est aussi son attrait pour la diplomatie parallèle et les mondanités qui finit par lui être reproché. Ancien ambassadeur au Liban et en Algérie, il a notamment pris la main sur les relations avec ces deux pays. Téméraire et non dépourvu de courage, il s’est même rendu plusieurs fois à Beyrouth pour rencontrer clandestinement le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans des conditions dignes du Bureau des légendes : voyage les yeux bandés, changement de voiture dans un parking, montées et descentes dans un ascenseur afin de ne pas identifier le lieu ni l’étage de l’entrevue, le tout sans son officier de sécurité. Sa dernière rencontre avec l’homme au turban noir remonte selon nos informations à début décembre 2023, soit à peine deux mois après le massacre du 7-Octobre commis par le Hamas. Un coup d’éclat risqué, que certains jugent « insensé » dans les couloirs de l’Élysée et du Quai d’Orsay.

Macron reproche à Émié son aveuglement sur le Sahel et son incapacité à contrecarrer la stratégie russe de désinformation et d’influence. Il le remplace en janvier 2024 par Nicolas Lerner, un fidèle issu comme lui de la promotion Léopold-Sédar-Senghor de l’ENA. Nommé directeur adjoint du cabinet du ministre de l’intérieur Gérard Collomb en 2017, il a impressionné l’exécutif par sa maîtrise des dossiers. La nomination de Nicolas Lerner a aussi été bien perçue par la CIA, le FBI et, plus étonnamment, par le FSB russe, qui ont eu l’occasion de travailler avec lui lorsqu’il dirigeait la DGSI.

Sa mission : poursuivre le grand dépoussiérage entrepris par son prédécesseur. Il effectue plus de soixante-dix déplacements à l’étranger et rencontre les principaux maîtres-espions de la planète et les dirigeants du CAC 40, et met davantage l’accent sur le contre-espionnage après l’invasion russe de l’Ukraine. Un investissement qui n’aura que peu d’effet sur le cours de l’histoire.

L’Élysée voulait du sang sur les murs. On devait très vite identifier une liste de Russes ayant du patrimoine en France.

Un haut fonctionnaire

Le 24 février 2022, à l’aube, Vladimir Poutine lance ses troupes à l’assaut de Kiev. En un éclair, les efforts d’Emmanuel Macron de rapprochement entamé trois ans plutôt à Brégançon sont anéantis. Le président français, qui jusqu’alors téléphonait régulièrement au maître du Kremlin, tente durant quelques semaines de continuer à jouer les médiateurs – puis se résout à couper les ponts. Il entendait dans le même temps déterminer le mode de fonctionnement le plus efficace afin de sanctionner économiquement Moscou. Une réunion est organisée en urgence à l’hôtel de Marigny, avec les principaux services français et des représentants de Bercy. Très vite, il est décidé que la DGSI et l’agence anti-blanchiment Tracfin doivent prendre la main dans le ciblage des avoirs russes.

« L’Élysée voulait du sang sur les murs, témoigne un haut fonctionnaire. On devait très vite identifier une liste de Russes ayant du patrimoine en France et qui pouvaient donc être impactés par les sanctions. » Deux cents personnes sont désignées en conseil de défense, dès le 28 février. De nombreux oligarques – comme le « roi de l’aluminium » Oleg Deripaska et l’ex-propriétaire du club de football Chelsea FC Roman Abramovitch – et des diplomates.

Avoir le dernier mot

Puis, la machinerie tricolore s’enraye. Les équipes du Trésor font remarquer que plusieurs secteurs français, comme la métallurgie, vont pâtir de ces sanctions. C’est également le cas du logisticien Gefco, détenu à 75 % par les chemins de fer russes. Bercy demande à avoir le final cut sur la liste qui sera proposée au président. Sauf que Nicolas Lerner aussi veut le dernier mot. Plusieurs listes parviennent donc à la CNRLT. De 200 noms, on passe à 50.

La suite n’est pas plus glorieuse. « C’était n’importe quoi. Bercy a rayé des personnes qui ont été remises par les pays baltes lors des discussions au niveau de l’Union européenne », poursuit la même source. Autre problème : pour monter un dossier de sanctions au niveau européen, il est impossible de s’appuyer sur des documents classifiés – en cas de contestation d’une mise sous sanctions, il faut pouvoir justifier des éléments devant les cours de justice européennes. Il est alors demandé en urgence à certains services, dont la DGSE, d’étayer les demandes via des techniques de renseignement en sources ouvertes. Au final, 24,9 milliards d’euros d’avoirs privés russes sont gelés, ce qui reste peu à l’échelle des 27 États membres.

Experts en stratégie soviétique

Mais, au moment de l’invasion russe en Ukraine, tout le monde n’est pas prêt, du côté du renseignement et de l’armée. Si le centre de planification et de conduite des opérations passe en fonctionnement continu renforcé autour du 20 février 2022, la cellule de crise opérationnelle des armées est activée après les premières heures du conflit, non sans difficulté. Ayant ces vingt dernières années orienté ses efforts de formation d’analystes vers le Moyen-Orient et le Sahel, malgré un bref sursaut après l’invasion du Donbass en 2014, la cellule a eu du mal à étoffer en urgence son pool de spécialistes de la zone.

De plus, Paris se trouve confronté à une stratégie russe défiant son anticipation : les jeunes analystes rompus aux méthodes de guerre hybride ne sont dans les premières heures que peu opérants face à des techniques pour la plupart héritées des manuels de stratégie soviétiques. Au fil des jours, la direction du renseignement militaire doit rappeler certains experts en « soviétologie », pour muscler son analyse. La DGSE, de son côté, doit faire revenir certains cadres familiers du pays partis en congé. Reste un problème : la « Boîte » – surnom de la DGSE – ne dispose que de peu de personnes sur place. Concrètement, moins d’une dizaine d’agents entre Kiev et Moscou.

Le nombre d’espions français mobilisés à Kiev augmente drastiquement les mois suivants, tant du côté des analystes en renseignement, des experts de l’imagerie et des interceptions, que du côté du service action. La DGSI rouvre ses placards « Russie » de la sous-direction du contre-espionnage et épluche les CV de tous les diplomates russes en poste à Paris. Après des années à être bridée, l’Anssi se met à désigner, dans toutes ses communications officielles, la Russie comme un adversaire de premier ordre dans le cyberespace. En filigrane, le conflit ukrainien entraîne un profond changement de rapport de force au sein même des services, avec la brusque remontée en puissance du contre-espionnage face au contre-terrorisme, qui avait récupéré la part du lion des budgets et des ressources humaines durant la précédente décennie.

Expulser les pro-russes en Afrique

Ce volontarisme retrouvé contre Moscou dans la zone est même remarqué chez les alliés de la France. Début 2025, le service de renseignement intérieur ukrainien, le GUR, propose à Paris de l’aider à déloger les régimes pro-russes d’Afrique. Un document top secret de plusieurs pages est alors transmis au chef d’état-major particulier de la présidence de la République, Fabien Mandon. D’une sécheresse d’écriture qui sied à la description minutieuse des opérations, il s’attache à dérouler point par point les manœuvres à mener pour expulser les juntes pro-russes au pouvoir au Sahel, capitale par capitale. Les espions ukrainiens ciblent tout particulièrement le Mali et la Centrafrique. Chaque besoin technique y est détaillé : qui payer pour entrer par quel point du pays, qui est prêt, et pour quel tarif, à retourner son allégeance au sein des régimes, quel coût et quel risque pour chaque offensive, etc.

Le chiffrage financier de chaque mouvement de troupes, le nombre de forces spéciales requises, les besoins logistiques – munitions, essence, transport –, les options étudiées avec leurs effets potentiels – groupe rebelle sous faux drapeau, assauts directs, assassinats ciblés – sont aussi précisés avec minutie. Un plan de bataille clandestin tout entier tourné vers l’affaiblissement de ces régimes cornaqués par Moscou, dans une guerre russo-ukrainienne déportée en Afrique. Le GUR demande « simplement » à Paris de couvrir l’opération logistiquement, et lui propose de lui laisser la main sur l’enrobage politique : en clair, le laisser choisir le successeur de chacun des dirigeants appelés à être remplacés par l’opération spéciale. Consultées sur la faisabilité technique de telles opérations, la DGSE et la DRM, ont dû elles-mêmes concéder, dans des notes d’accompagnement, que les plans du GUR sur ces deux pays ont des chances de succès. Mais les réflexes de prudence français ont la vie dure : les Ukrainiens attendent toujours une réponse positive à l’offre de service.

Un drôle de « en même temps »

« Le renseignement, au mieux, ça ne sert à rien, au pire c’est un nid à emmerdement. » La formule est de Jacques Chirac qui, comme François Mitterrand, n’éprouvait que méfiance et mépris pour ses espions. Nicolas Sarkozy puis François Hollande se sont montrés davantage décomplexés sur le sujet. Dans leur sillage, Emmanuel Macron s’est pris d’affection pour ce monde tortueux, alors que rien ne l’y prédisposait à première vue, en tant que jeune président à la trajectoire fulgurante, énarque et banquier d’affaires très inséré dans le milieu intellectuel parisien.

S’il n’était pas forcément connu pour son expertise sur ces sujets, le président de la République a surpris la grande majorité de nos sources par son goût pour le renseignement. La plupart d’entre elles ont souligné les paris diplomatiques perdus du chef de l’État – relation avec Trump, Poutine ou Xi Jinping, conflit israélo-palestinien, relations avec le Maroc et l’Algérie –, mais elles ont aussi souvent eu la même formule : « Le PR peut surestimer sa force, mais il est tout sauf naïf. » En langage d’espions, cela signifie : « Il nous comprend. »

Dans les cafés parisiens ou à l’étranger où nous avons rencontré ces femmes et ces hommes de l’ombre à la manœuvre pendant les « années Macron », nous avons été les témoins d’un drôle de « en même temps ». D’un côté, cette profonde fascination pour ce président qui aura probablement plus que tout autre pris fait et cause pour ses espions. De l’autre, une déception sincère nourrie par les déboires de la France sur la scène internationale, à commencer par l’Afrique et la gestion de la menace russe.

Article publié en partenariat avec Intelligence Online, du groupe Indigo Publications (éditeur de XXI).

Découvrez en novembre en librairie un livre de Pierre Gastineau et Antoine Izambard (éd. Albin Michel), contenant de nouvelles révélations sur la relation entre Emmanuel Macron et le monde du renseignement.