Imaginez une porte fermée à double tour. Vous ignorez ce qu’il y a derrière et vous vous en fichez, vous n’avez pas la clé. Sauf que les gens parlent et les rumeurs courent : derrière, il y aurait des hommes, des fous, toute une faune de criminels. Alors, c’est naturel, vous fantasmez. La prison, c’est ça. Seuls ceux qui y vont peuvent en parler. Les autres, moi, vous, on se dépatouille avec des clichés : la savonnette dans les douches et les rats gros comme des chats.

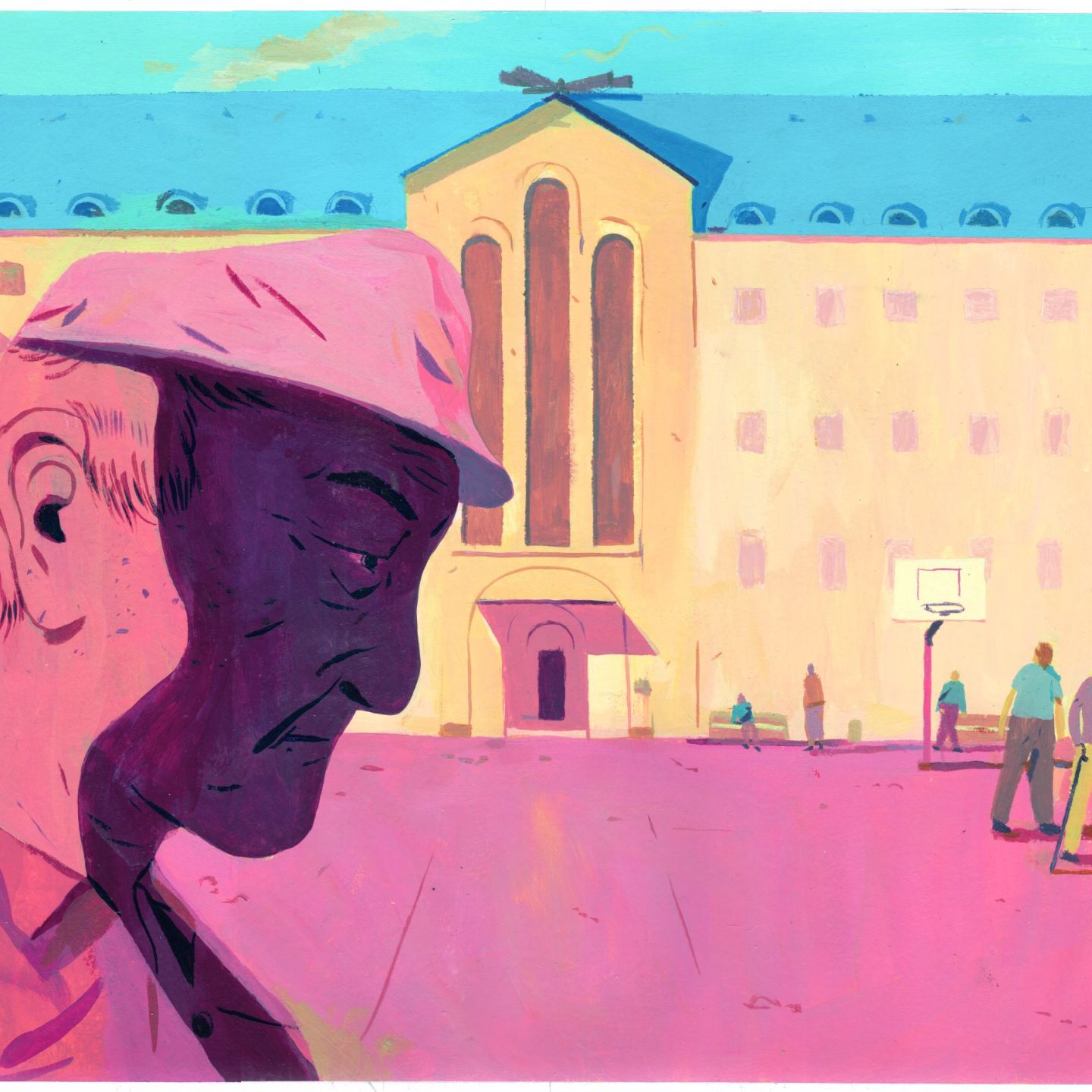

La prison est un microscope. Tout ce que vous connaissez de la vie, vous le trouvez ici en pire. Ça vaut pour les salauds, les cons, les types géniaux, les maladies, les cancers… Et les petits vieux dont on ne sait plus quoi faire. Ils sont de plus en plus nombreux, 12 % de la population carcérale, plus d’un détenu sur dix.

« Ici, la vieillesse commence à 50 ans », explique Karine Vernière, la directrice du centre de détention de Caen, une petite blonde de 44 ans, souriante, qui porte des collants verts sur des baskets rouges. Aux murs, Karine a des photos de Doisneau et un poster de Mandela, le poing levé à sa libération. Sur son bureau, des bonbons. Elle est l’exact opposé de l’image qu’on se fait d’un directeur de prison.

L’immense majorité des 360 détenus de Caen purge une peine liée à une affaire de mœurs. En clair, violeurs et pédophiles, les « monstres » des pages faits divers. Karine Vernière avait 23 ans l’année de son stage en maison centrale. Elle se souvient d’un type qui attaquait sa vingt-cinquième année de placard. « Ce gars était en taule avant ma naissance. On ne peut pas imaginer ce que ça représente comme béance dans l’existence. » Elle dit que le décalage est trop grand avec nous, les gens du dehors, ceux pour qui la liberté est naturelle, et que son travail consiste justement à ne pas déconnecter les détenus du réel.

« Il faut empêcher que la prison devienne confortable tout en l’empêchant de devenir invivable. Vous voyez ? C’est comme un démarrage en côte. » Elle fait le geste avec ses mains, embrayage et accélérateur. « Faut pas être bien en prison. »

En maison de retraite

J’acquiesce sans être sûr d’avoir compris. Elle simplifie : « Vous avez vu le film “La Ligne verte” ? Il y a ce type qui a pris vingt ans. Il est devenu bibliothécaire. Les détenus, les surveillants, tout le monde le respecte, et un jour il sort. Tout ce qu’il trouve, c’est un boulot à la caisse d’un supermarché : il met les courses dans les sacs en papier. Quand il demande s’il peut aller pisser, son chef le regarde comme un dingue : “Arrête de demander, vas-y !”, sauf que ça fait vingt ans qu’il doit demander et son corps n’est plus habitué. S’il ne demande pas, il n’y arrive pas. » Et alors ? « Alors un soir il rentre à la maison, il enlève ses pompes et il se pend. Voilà ! »

Une blague résonne de temps en temps sous les nefs du centre de détention : « Bienvenue à la maison de retraite ! » Il y a de ça. Avec leurs pantalons en velours côtelé et leurs casquettes plates, certains pourraient nourrir les pigeons au parc, un sac de graines sur les genoux. Pour eux, quel sens ça a de parler de réinsertion ? Karine Vernière : « On ne leur ment pas, ils ne trouveront pas de travail. Mais préparer l’après permet de les sortir du néant. Beaucoup sont persuadés qu’on les attend avec des fourches, qu’ils n’auront jamais d’amis. Ils se détestent. »

Passé un certain âge, on ne se suicide plus, on attend. « J’ai eu une attaque il y a pas longtemps, à 2 heures du matin. J’aurais aimé partir. Mon codétenu, je l’ai pas appelé, je dormais en haut, lui en bas. Le lendemain, ma mâchoire était de travers et c’est comme ça que les surveillants s’en sont aperçus. Ils m’ont engueulé en me demandant pourquoi j’avais pas appelé, mais moi je voulais partir », raconte François, 61 ans, à la sociologue Caroline Touraut, auteure du rapport La Prison face au vieillissement.

Karine Vernière a demandé à des détenus qui ne sortent pas de cellule, ne parlent plus, mangent à peine, ce qu’ils aimeraient faire s’ils étaient dehors. Réponse : « Rien, j’ai envie de rien. » Jusqu’au jour où l’un a dit qu’il aimerait voir la mer. « Au début j’ai hésité, ça faisait un peu dernier plaisir du condamné, mais le pire aurait été de ne rien faire alors on a organisé cette journée. » Sur la plage, Karine a vu des gens respirer. Pour la première fois depuis une éternité, ils pouvaient toucher l’horizon.

Je lui demande s’il faut mettre un âge au-delà duquel il serait interdit d’incarcérer, elle se redresse sur son siège en faisant non de la tête. « C’est pas le vieillissement qui pose question, c’est la dépendance. Je suis profondément pénitentiaire, je crois en la prison. Mais pour qu’une peine soit juste, il faut qu’elle ait du sens. À quoi ça rime d’enfermer quelqu’un qui ne peut plus bouger ? » Elle lève les yeux au plafond, comme pour vérifier qu’elle n’a pas dit une bêtise, et lâche : « Bon, on fait un tour en détention ? »

Le passeport à l’entrée, un portique de sécurité, deux portes, voilà, vous êtes en prison. Ce matin les nuages ont servi deux fois de la pluie, semant des flaques dans les trous de la cour. Maintenant, le soleil sèche le bitume et se reflète au loin dans les barreaux des fenêtres. Il faut passer entre le terrain de foot et les terrains de basket pour atteindre le bâtiment central, une bâtisse aux pierres épaisses et aux escaliers serrés comme dans un château fort, reconstruit en 1850 après un incendie. Sans surprise, les cellules sont minuscules.

« Vous venez exprès pour me parler ? Faut le vouloir »

« Celle-ci, on y entre avec les patins », prévient le surveillant. Les chaussures, les cahiers, les photos, les bibelots, chaque objet est rangé comme s’il n’avait qu’une place, celle-ci, et que n’importe où ailleurs il rendrait l’espace invivable. Karine Vernière hâte le pas, elle veut me faire rencontrer un détenu du bâtiment C. Là-bas, il y a un jardin, des arbustes, et même un chat qui dort au milieu des salades.

Le rendez-vous est fixé à la cuisine, une pièce avec des éviers gigantesques, des marmites, trois tables et des chaises en fer comme on en trouvait dans les classes des années 1950. Cinq chatons miaulent en escaladant des cartons. Ils sont nés le mois dernier, très mal en point. Bollier les soigne et leur donne à manger. Bollier, c’est un détenu, un « longue peine », comme on dit. Il déboule en trombe, grand, mince, avec de longs cheveux qui virent au gris. Hier, Manuel Valls a visité la prison.

« Madame, vous savez quoi ? Ma vie a changé, j’ai rencontré Manuel Valls.

— C’est bien Bollier, vous avez fait un effort.

— Cet enfoiré ? J’peux pas le saquer.

— Et allez, ça recommence…

— J’suis de gauche moi madame ! Vraiment de gauche, pas lui. »

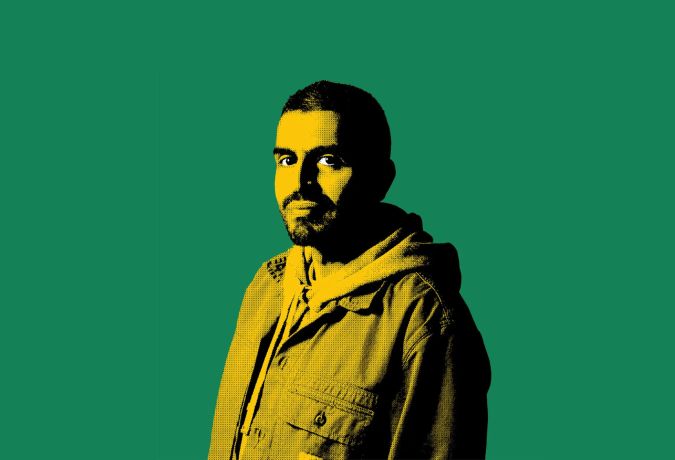

Bollier attrape les chatons de sa grande main et les examine un par un. Ils ont repris du poids, ils sont sortis d’affaire. Il s’assied à une table, ouvre sa blague à tabac et se roule une cigarette. « Vous venez exprès pour me parler ? Faut le vouloir. C’est pas parce que j’ai le sourire que ça va. Je suis dans un marécage. »

Karine se tient à trois mètres : « J’aurais pu choisir n’importe qui et comme je suis tarée, je vous ai pris vous. » Bollier sourit en retour : « Bienvenue au club des tarés. » Avant d’atterrir ici, en 2006, il est passé par une quinzaine de taules. Une première condamnation en 1982, une récidive en 1997. Le compteur tourne, trente et un ans déjà.

Il tire sur sa clope. Normalement il n’a pas le droit de fumer ici mais il est seul avec la directrice et un journaliste, la situation n’a rien de normal. Je n’ai qu’une question : comment survit-on à un enfermement aussi long ? « Si tu fais pas diversion, tu tombes dans la psychose. » Contre les crises d’angoisse, il a une parade : « Ça arrive la nuit en général, je m’assieds sur mon lit et je jongle avec des paires de chaussettes. Ça force à la concentration. »

Bollier commence des phrases qu’il abrège en riant : « Je peux pas dire ça devant la directrice ! » Et elle : « Oh, vous en faites des manières ! Je me mets au fond avec les chats, je vous écoute pas. » Il reprend mais plus bas cette fois : « On s’y habitue pas à la prison. Moi, elle me terrifie. »

Il n’a plus de famille. Sa sœur avait 12 ans quand il l’a vue pour la dernière fois, elle en a 48 aujourd’hui. Lui, « 55 et demi ». Il compte les demis, comme les enfants, parce que six mois en cage, ça compte. Il soupire : « Sérieux, je pense que pour moi il est trop tard. » On lui fait remarquer qu’il est lucide, et qu’un type lucide prend les bonnes décisions. « Je suis sans doute trop lucide. Je sais que j’ai été à ma place derrière les barreaux, je n’y suis plus. » Il lève les yeux en direction de la directrice et lui redemande de sortir. Elle fait non de la tête.

« Ça va, je vais pas le prendre en otage !

— Si vous faites ça, Bollier, j’égorge un chat par heure jusqu’à ce que vous le relâchiez. »

« C’est la table de mon pote, il a pris perpète »

Il sourit à nouveau, et me lance d’un coup de menton : « Si tu veux comprendre la prison, regarde cette table. » Je me lève pour l’observer de plus près, c’est un rectangle de bois, tout simple, il y a des miettes de pain, des restes d’un vieux repas, des pinceaux, des stylos, quelques magazines et trois œufs dans une barquette. « C’est la table de mon pote, il a pris perpète. Elle est dégueulasse hein ? Ce que tu vois, c’est le bordel que ce mec a dans la tête. C’est un bluesman, tu verrais ça, un guitariste hors pair. Eh ben, il plaque plus un accord. Il a tout oublié. Et il est pas vieux, 57 ans. »

Karine revient vers nous et fait semblant de s’intéresser à un vieux journal. « Madame, y a plein de gars ici qui sortent plus de cellule, pour certains ça fait dix ans… »

Elle ne répond rien.

« … J’en ai vu mourir de déchéance. De chagrin… »

Silence.

« … À Ensisheim, un type avait un œdème énorme qui lui sortait du corps. Ils ont jamais voulu l’emmener à l’hosto, il est mort. Lui, il avait arrêté de parler, il sortait plus, n’avait pas la télé. Tout ce qu’il faisait, c’était boire de la Ricoré. »

Bollier pose sa clope en équilibre sur le cendrier et s’adresse à la directrice : « On déconne pas là. »

Elle : « Je vous écoute, Bollier, je déconne pas non plus. »

Le soleil colore les murs en douceur. Une chaleur étrange flotte dans l’air, comme si on venait de faire du café. Bollier, il lui reste deux ans et demi. On a la maladresse de dire que « c’est bientôt fini » et ça le fait partir dans un grand éclat de rire : « Tu te rends pas compte, c’est immense deux ans et demi. »

Le tutoiement s’impose naturellement :

« T’as peur de sortir ?

— Oui, j’ai peur. J’ai un crime de mœurs sur les reins. Je sais ce que c’est de pas pouvoir marcher cinq mètres sans se faire insulter.

— Ça arrivera, y a des cons partout, mais d’autres s’intéresseront à vous, intervient la directrice.

— Tu parles. Avec Internet, tu tapes mon nom et l’affaire remonte. »

Avant de tomber, Bollier était entomologiste, spécialiste des papillons. En taule, il a continué d’apprendre. Il sait qu’il n’est pas largué, loin de là. Si quelqu’un lui donnait sa chance, il pourrait faire carrière. Les chats s’arrêtent sous la table, ils ont trouvé quelque chose, ça ressemble à du parmesan. Bientôt, on n’entend plus que des langues râpeuses sur le carrelage.

Bollier s’adresse à la directrice :

« J’vous aimais pas au début, madame.

— Pourquoi ?

— Parce que vous déboulez toujours en m’explosant votre bonne santé à la gueule.

— Oh là là, vivement que vous sortiez voir vos putains d’arbres, votre nature et vos insectes ! Mais faites-le sérieusement, suivez un plan.

— Mon plan, c’est de finir ma vie tranquillement. Je vais me mettre dans le tissu associatif, je vais aller voir des gens. »

« Je sers à rien dehors »

Elle est debout, il est assis de l’autre côté de la table. Les phrases fusent. Lui pour dire qu’il est foutu, elle pour le convaincre que rien n’est perdu. Si c’est un film et qu’ils jouent la comédie, alors il faut leur remettre un Oscar à chacun. D’un geste de la main, il envoie ses longs cheveux en arrière. Sa barbe est blanche, des rides creusent son front, pour éviter le choc il s’est mis à fuir les miroirs. « Des fois, je fantasme dans ma cellule. Je me vois de haut comme avec un drone. Je suis dans la rue, je marche et d’un coup, je m’effondre. Je sais pas ce que ça veut dire mais il est clair que je sers à rien dehors. »

Son problème à Bollier, c’est son crime. Les braqueurs fascinent, imposent le respect en taule. Les violeurs comme lui, c’est autre chose. « À Fresnes, j’ai fait un an sans sortir de cellule. Le premier jour en promenade, un type m’a reconnu, il a gueulé “pointeur” depuis sa fenêtre et j’ai failli y passer. Je me suis battu huit fois pour sauver ma peau. Aujourd’hui, je pourrais pas. J’ai plus la force. »

Il a survécu à deux embolies pulmonaires, a perdu dix kilos, mais semble en forme. Karine Vernière s’installe à table devant un pain de seigle, un bon de cantine et le dernier Télé 7 jours. « C’est de la détresse, madame, ce que j’exprime. » Elle le regarde dans les yeux et lui aussi. « Vous vous rendez compte ? Je suis à peine un homme. » Il a un léger tremblement dans les mains, suffisant pour qu’il cherche sans arrêt à tripoter un truc, une allumette ou une cigarette.

Il se pose contre l’évier de zinc, la directrice lui dit qu’on doit y aller. Il nous suit jusqu’au potager : « C’est un peu comme si je vous raccompagnais devant chez moi. »

Au moment de se quitter, il me serre la main une seconde de trop :

« On va se revoir, hein ?

— Oui », et à cet instant, c’est la seule réponse qui vaille.

Karine Vernière remet ses lunettes de soleil, nous traversons les terrains de basket dans l’autre sens. « Je vous l’avais dit, c’est un personnage. Mais il doit accepter de sauter dans le vide. On ne le gardera pas après sa peine et il a beau dire, deux ans, ça vient vite. »

La prison tatouée sous la peau

Je rencontre d’autres vies déglinguées qui n’ont plus que des noms de famille. Abdelasses, 68 ans, des rides profondes sur un crâne chauve, tatoué à l’ancienne, à l’encre bleue sur les phalanges. Il est là pour viol, lui aussi. Le parcours classique : enfant de la Ddass, il entre en prison à 15 ans. « Si je m’étais laissé faire c’était hop, sous la table et vas-y, suce gamin. C’est là que j’ai appris à crocheter des coffres-forts, et une fois dehors c’est exactement ce que j’ai fait. »

Sa première vraie peine a duré huit ans. « En sortant, j’avais l’impression que les bagnoles roulaient à 300 à l’heure. » Seul, sans projet, il marche 370 kilomètres pour rejoindre Paris. « J’avais peur de croiser des gens, je sentais que sur mon front c’était marqué “Sort de prison”. » Il décrit la dimension parallèle dans laquelle vivent les détenus, un conditionnement qui leur tatoue la prison sous la peau. « La nuit, je me réveillais pour passer ma main à la fenêtre, sentir les barreaux. » Il a acquis des réflexes de bête sauvage. « Dos à la porte, je sens le gardien qui m’observe par l’œilleton. Pas besoin de me retourner, je sais qu’il est là. »

Abdelasses tient parce qu’il travaille, de 7 h 30 à 13 h 30, au séchage et roulage de réglisses, des sucreries vendues dans les parcs d’attractions. C’est payé à la pièce, une misère, mais un type comme lui peut s’en tirer avec 600 euros à la fin du mois. Il dit que dans l’ensemble, ça va. Pas comme son codétenu. « C’est un jeune, 47 ans, enfin je dis jeune parce qu’il est pas de ma génération. Il a personne, lui ; ses enfants ont coupé les ponts. Quand ça va pas, il vient me voir et on tourne dans la cour. J’ai fait pareil le jour où j’ai appris le cancer de ma fille. » Elle a 41 ans et deux enfants, les médecins ne sont pas confiants. « Pour le dire clairement, c’est la fin. J’espère que la directrice me laissera aller à l’enterrement. »

Sur le terrain de foot, un type en survêtement marche à vive allure en fronçant les sourcils. C’est Sallot, 65 ans, un RCP pour « réclusion criminelle à perpétuité ». Qu’il pleuve ou qu’il vente, Sallot marche et fait des pompes pour sa femme qui l’attend de l’autre côté. « Je suis là depuis le 30 mars 1990. J’ai fait des conneries et je me le pardonnerai jamais. Mais j’ai vachement évolué, je suis un autre homme. » Il y a quatre ans, il a été opéré d’une tumeur sur un rein. « On la voyait bien à l’échographie. Putain ça m’a fait baliser, je pensais que j’allais crever. »

Après l’opération, on l’a renvoyé ici. Se sent-il prêt à affronter la vie dehors ? « Je me prépare, je regarde beaucoup la télé », répond-il sans hésiter. « Si on me laissait sortir, je serais capable d’aller m’acheter un gâteau à la boulangerie. Je reviendrais le manger devant la prison. Ça oui, je pense que je peux le faire », et il dit tout ça avec une certaine fierté, comme on raconte un exploit.

« Vous vous voyez où dans dix ans ?

— Dieu seul le sait. Faudra que je sois suivi par un psychologue si ma femme meurt. Quand même, ça fait vingt-six ans qu’elle m’attend. »

Avant de partir, je passe à la pharmacie, une pièce sans fenêtre avec des tiroirs métalliques, un bazar qui semble organisé. « Quels sont les médicaments les plus consommés ? je demande à une dame en blouse verte.

— Benzo, elle répond.

— Pardon ?

— Benzodiazépine, c’est la molécule des antidépresseurs. Valium, Xanax, Lexomil, tous les plus forts. »

« J’aime pas voir les hommes souffrir, et les gars d’ici ce sont des hommes »

Il n’y a qu’un hôpital pénitentiaire en France et il est à Fresnes, en banlieue parisienne. Dans toutes les prisons, on connaît son existence sous le sigle EPSNF, Établissement public de santé national de Fresnes. Il faut le savoir qu’il y a un centre de santé, là, derrière le mur d’enceinte de six mètres et sa double rangée ondulée de fil concertina, le barbelé renforcé à la lame de rasoir.

Cet hôpital a charrié pas mal de rumeurs, comme quoi les médecins n’auraient pas de diplôme, ou qu’ils se feraient la main sur les détenus. Alors quand le bloc opératoire a fermé, en même temps que la dialyse et la maternité, certains y ont vu une preuve. C’est une bêtise monumentale mais aujourd’hui encore des malades refusent la perfusion, persuadés qu’on cherche à les empoisonner.

La première fois qu’il y a mis les pieds, Philippe Le Pelley ne connaissait rien à la prison. Il voulait accompagner des précaires dans la maladie. Un ami lui a suggéré Les Petits Frères des pauvres et il y est allé, en cellule, recevoir les angoisses de ceux qui crèvent de n’avoir personne à qui parler.

Quand on s’est rencontré, je l’ai pris pour un curé, à cause de sa voix douce et de la gentillesse qui voile son visage. La vérité, c’est que Philippe se fout de la religion. Il ne fait pas ça pour Dieu, il le fait parce que c’est important et que ça lui fait du bien.

En quinze ans, il en a entendu, des histoires sordides. Plusieurs fois, il s’est retenu de pleurer et il lui est arrivé de foncer à l’hôpital au milieu de la nuit, où un détenu l’attendait pour mourir. Il y a eu Julien en 2002, puis Marcel qui boitait bas, et Michel avec son Alzheimer, « un gars immense, des mains comme des paniers », parti il y a deux ans.

Philippe a dans sa poche la grosse clé qui ouvre toutes les portes. En salle d’infirmières, il me présente Adeline, une petite brune avec un rouge à lèvres très rouge et une dizaine de stylos dans la poche de sa blouse. Adeline reste marquée par le décès d’un patient, pas âgé mais très seul. « On le stimulait, on l’encourageait à parler créole. Après la mort de sa mère, il a baissé les bras. Il ne se reconnaissait plus dans le miroir. »

Ce genre de cas, elle ne s’y fait pas. « Je garde mes larmes pour le parking. Je m’enferme dans la voiture et je laisse couler. Ça arrive souvent. J’aime pas voir les hommes souffrir, et les gars d’ici, ce sont des hommes. »

On la laisse à ses visites alors que Philippe croise Isabelle Hernandez, la chef de santé. Elle a les cheveux très noirs, un collier rouge assorti à ses bracelets et sur son bureau, une montagne de chemises cartonnées. « On a deux vrais problèmes, le diabète, qui concerne plus de la moitié des lits, et la douleur. » En disant cela, elle pense à un vieux qui passait ses nuits à taper contre un mur. « C’est un Alzheimer, mais il souffre. Il a eu de la morphine trois jours avant la fin, on aurait pu le soulager avant. »

À l’étage supérieur, Philippe reconnaît une femme qui se hâte dans le couloir. C’est le docteur Anne Dulioust, une de ses bonnes amies qui s’est battue, voici cinq ans, contre le retour en détention d’un dément de 68 ans qui devait « porter constamment des protections pour l’élimination ». Le gars était tombé pour conduite sans permis.

Après ce coup de gueule, elle a reçu des appels d’hommes politiques. « Un député du Nord m’a dit que c’était un scandale. Et puis, rien…

— Pourquoi ça ne bouge pas ?

— Parce que ça n’intéresse personne. Qui va défendre des criminels ? »

La période lui rappelle les années 1980, quand elle travaillait avec les malades du Sida : « On me disait que c’était atroce, mais qu’ils l’avaient bien cherché. En substance, ils n’avaient qu’à pas être homos ou toxicos. » Le téléphone sonne, elle répond à des questions sur un tuberculeux, et raccroche.

À cet instant précis, comme dans un mauvais film, le téléphone sonne

« Le vieillissement de la population carcérale, c’est pas un slogan. En gros, l’âge physiologique ici correspond à quinze années de plus que l’âge réel. Vous avez 60 ans, mais vous en faites 75. C’est vrai pour le cerveau, le cœur, les vaisseaux… » On sait depuis longtemps que les ouvriers vivent moins vieux que les cadres. Les prisonniers, eux, vivent moins vieux que les ouvriers.

Elle dit qu’elle est fatiguée de réagir dans l’urgence, que ce soit pour un patient à moitié mort ou une libération. « Je fais des demandes, je signe des certificats mais il faut trouver des places d’accueil. Ça arrive très souvent de recevoir un appel le vendredi à 17 heures pour nous donner l’ordre de libérer untel. »

À cet instant précis, comme dans un mauvais film, le téléphone sonne sur son bureau. « Comment ?… » Elle me regarde, éclate de rire et s’adresse à la personne au bout du fil : « Tu proposes à Camara de rester une nuit supplémentaire, le temps qu’on trouve quelque chose ? » Elle raccroche.

« Une libération immédiate. Camara, 76 ans. Vous pouviez pas mieux tomber ! Quelle heure est-il ?

— 16 h 22.

— On a jusqu’à minuit. Après, c’est de la détention arbitraire.

— Qu’est-ce qu’il a Camara ? je demande.

— Il est en préventive parce qu’il aurait frappé sa femme. Mais ce que je vois, c’est qu’il est incapable de se laver et de s’habiller, il marche difficilement et perd la boule. »

Anne Dulioust cherche dans son ordinateur le certificat médical qu’elle a rédigé. « Voilà, Camara : “Démence, cas d’Alzheimer avancé”. » Le juge d’application des peines a pris la décision de le libérer. « Si je trouve pas de place, cette nuit, il meurt de froid. Les juges, ils pensent pas à leurs parents du même âge. Mon père a toute sa tête et pourtant je n’imagine pas le laisser dehors à 18 heures en lui demandant de trouver où passer la nuit. Camara en plus il est noir, personne va le prendre en stop. »

Deux étages plus haut, on trouve M. Camara sur son lit, en pyjama vert, entouré de deux infirmières. Elles lui font signer les papiers pour rester une nuit supplémentaire. C’est un homme mince avec des cheveux très blancs et très frisés.

« Qu’est-ce que vous allez faire, monsieur Camara ? demande Anne Dulioust.

— Paris. J’ai grandi là-bas, je vais me débrouiller, répond-il d’une voix douce.

— Mais vous allez dormir où ?

— Je sais pas. Avec le chef de la cuisine ? J’ai travaillé avec lui.

— Quel chef ? Désiré, le cuisinier ?

— Je me souviens pas du nom. J’ai des trous parfois.

— Attention monsieur Camara, si c’est vrai je lui demande de vous héberger ! Il s’appelait Désiré votre collègue ?

— Je sais plus, mais c’est lui. »

On quitte la chambre pour évoquer son cas dans le couloir. Camara nous dépasse tout doucement, en s’appuyant sur une béquille. En le regardant s’éloigner, Anne Dulioust raconte qu’elle a souvent demandé à des amis dans les hôpitaux alentour de la dépanner pour ce type d’urgence. « Sauf que Camara, il n’est pas à l’article de la mort. Si on l’envoie quelque part, il va y rester des années. »

Le téléphone sonne, une infirmière décroche. C’est Désiré qui appelle depuis les cuisines. Camara dit vrai, ils ont travaillé ensemble. Cela ne veut pas dire qu’il le prend chez lui. Camara repasse dans l’autre sens, toujours penché sur sa béquille. Anne Dulioust : « On va appeler le juge, monsieur Camara, celui que vous avez vu tout à l’heure. Je suis sûre qu’il a une chambre pour les invités. » Lui : « Vous embêtez pas, madame, je vais me débrouiller. »

« Vous êtes solide, personne n’aurait misé sur votre cas »

J’étais avec Philippe Le Pelley des Petits Frères des pauvres, le jour où j’ai rencontré Jacqueline Bonissot. Elle sortait de l’ascenseur, poussée dans son fauteuil par un surveillant. « Ah, le journaliste ! Venez me voir, j’ai plein de choses à dire ! »

Un peu plus tard, je la trouve dans sa cellule à faire ce que font beaucoup de détenus : regarder BFM TV. Elle porte des bas de contention et une blouse qui lui tombe sous le genou. Un chouchou dans ses cheveux gris lui fait une couette en palmier. Cela fait quatre ans et quatre mois que Jacqueline Bonissot est soignée à l’hôpital de Fresnes.

Elle a été condamnée en 2009 à quinze ans de prison pour avoir fait tuer son mari, de vingt-deux ans son aîné, ce qu’elle a toujours nié. Sa santé avait déjà commencé à décliner. « Je me faisais du mauvais sang, alors je me suis chopé des ulcères puis des œdèmes aux jambes et au cœur. » D’un classeur, elle sort un courrier confidentiel qui commence ainsi : « Cher confrère, je vois ce jour en consultation Mme Bonissot Jacqueline, pour suivi d’une cardiopathie mixte rythmique hypertensive. » La liste continue avec « diabète, dyslipidémie, hypertension artérielle, amputation de deux orteils… ».

Jacqueline était incarcérée depuis peu quand elle s’est fracturé le fémur en glissant dans sa cellule. Elle ne marche plus, ou alors sur cinq mètres avec une canne d’un côté et un soutien à l’autre bras. Elle a eu très peur de mourir : « Les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, tout le monde venait me dire au revoir comme si j’allais faire un long voyage. C’est après que j’ai su, quand on m’a dit : “Vous êtes solide, personne n’aurait misé sur votre cas”. »

Un surveillant ouvre et l’informe qu’elle n’aura pas de promenade si elle reste ici. Elle répond « merci » et la porte balaie d’un rai de lumière les deux dossiers « À classer » et « Lettres reçues » posés dans un coin. Jacqueline Bonissot interdit à ses quatre enfants de venir ici. Trop de contrôles et de portiques, elle préfère le téléphone. Ce matin, elle a appelé son petit-fils, 18 ans. « Il a eu son bac, on a parlé de son avenir. “Sciences et technique”, il m’a dit. Me demandez pas ce que ça veut dire. »

Jacqueline Bonissot n’a rien à faire en prison et à moins d’un excès de zèle, elle n’y retournera pas. Son plan, c’est d’aller vivre chez son fils à Lyon et de harceler son député pour faire entrer des livres en langues étrangères dans les bibliothèques pénitentiaires. Elle a eu l’idée en voyant des détenues coréennes au bout du rouleau quémander un texte à lire, n’importe lequel. « On nous refile toujours les mêmes vieilleries, “L’Automobile depuis des siècles”, ce genre de bouquin pour mec. »

Une semaine plus tard, je reçois une lettre de six pages écrite au stylo noir, « à l’attention de monsieur le journaliste du magazine 21 ». Dans la marge, sous son nom, Jacqueline Bonissot a reporté les six chiffres de son numéro d’écrou. « Jamais un visiteur de prison n’a essayé de me faire la morale », écrit-elle avant de signer par ces mots : « Il n’y a pas de réel soutien de l’administration pénitentiaire, les gardiens n’ont pas le temps, ils ne “savent pas”. Mais, si nous prenons conscience que nous sommes les artisans de notre vie à venir, alors la détention peut nous changer vraiment. Merci de m’avoir lue. »

Le problème, c’est de trouver des places pour les vieux

Pour faire sortir un malade de prison, il n’y a que deux solutions : la suspension de peine ou la libération conditionnelle. Dans un cas comme dans l’autre, il revient aux assistantes sociales de trouver une solution d’accueil. En général, cela veut dire faire le tour des Ehpad – établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – en croisant les doigts pour qu’on ne leur raccroche pas au nez.

Depuis leur bureau en bout de couloir, Sandra Le Lay et Clara Legrand souffrent, elles le disent d’emblée. Arrivées ensemble il y a deux ans, elles ont failli tout plaquer l’an dernier. « Les médecins nous mettent la pression pour trouver des places d’Ehpad sauf qu’on rame comme pas permis pour trouver un numéro de Sécu, une carte d’identité… Il y en a, on ne sait même pas s’ils sont français ! », dit Sandra.

Des problèmes, elles en ont plein, et ça commence avec l’âge. Il faut avoir 65 ans pour être éligible à une place. « Ici, on a des gens de 55 ans dans un état déplorable, des déments de 60 ans… Des plus vieux on en a aussi, mais ils sont polypathologiques, ça débloque à tous les niveaux. » Son amie Clara se penche sur sa liste : « Lui par exemple, ça fait tellement longtemps qu’il est là, il a jamais vu une pièce d’un euro.

— Le dialysé ? demande Sandra.

— Ouais, il est né en 1958 mais tu lui donnes 75 ans.

— Qu’est-ce qu’il a ? je demande.

— Des AVC ont attaqué le cerveau, il a le syndrome de Korsakoff, une démence liée à l’alcool, et pour couronner le tout, le VIH a laissé des troubles neurologiques. »

L’un des patients de Sandra Le Lay est un Tahitien, condamné pour viol sur mineur. Très souriant, tatoué sur les deux bras, de longs cheveux blancs lui tombent sur les épaules, ça lui donne un air de saule pleureur. « Il a besoin d’un nouveau passeport pour son transfert en Polynésie. C’est pas grand-chose, fallait prendre le bus jusqu’à la préfecture. Il m’a dit : “Je vais pas y arriver, tant pis on annule, je rentrerai pas chez moi”. » Elle a fini par l’accompagner avec un surveillant, ça a pris dix minutes et ils sont rentrés.

Certains se désintègrent, comme ce type qui n’a pas tenu le sevrage d’alcool : « À peine 50 ans, perché dans son delirium tremens… Il a été relâché. On a fait un signalement au procureur et à la commune, mais on peut pas aller plus loin. Sa femme a des troubles psy en plus… » Clara a aussi un pépé de 66 ans. Il avait déjà fait plusieurs AVC quand son neveu l’a soudoyé pour garder des kilos d’héroïne. Aucun avantage, 100 % de risques mais il l’a fait et il se retrouve ici, en taule et à moitié mort.

Un dessin étrange est épinglé au mur, le dessin au fusain d’un visage qui hurle en se bouchant les oreilles. Ça ressemble au Cri de Munch, mais en plus flippant. Chacune a un exemplaire dans son bureau. « Les détenus l’adorent. Il y en a un qui m’a demandé une photocopie, il dit que ça l’apaise. Un autre ne me reconnaît que grâce à lui. Quand il voit le dessin, il sait qu’il est chez l’assistante sociale. »

En partant, je passe voir Olivier Reillon, le directeur de l’hôpital pénitentiaire. C’est lui qui, voici quelques mois, m’avait lancé cette phrase : « Pour les vieux détenus, il faut aller à Caen. » Je le retrouve à son bureau, très souriant. « Ils m’ont appelé, à la direction de l’administration pénitentiaire », dit-il, amusé comme s’il avait fait une blague. C’est un homme aux épaules carrées, il pourrait jouer troisième ligne dans un bon club de rugby. « Ils pensaient que c’était une erreur, votre demande. Une si longue immersion en milieu carcéral, ça n’existe pas. Mais j’ai insisté parce que sans une vision globale, vous ne pourrez pas comprendre. » Il se tourne vers la fenêtre. À cent mètres, on distingue le gris de la maison d’arrêt de Fresnes. « Allez faire un tour là-bas ! Dans la ruche. Vous verrez la différence. »

Ici, le bruit est un amas de clés, de barreaux, de cris et de pleurs

Depuis le parking, on aperçoit les détenus aux fenêtres. La canicule les pousse aux barreaux. Dans l’entrée, des surveillants attendent un transfert, les mains en croix sous leur gilet pare-balles. Pour rejoindre le docteur Catherine Fac, il faut traverser la travée des arrivants, un couloir immense et vide où chaque nuit des dizaines de détenus se font fouiller avant d’être envoyés dans des quartiers surpeuplés. Fresnes est à l’asphyxie : 191,5 % d’occupation.

Première division nord, 1re division sud, les unités de soin sont minuscules, de la taille d’une cellule. En face, la salle de muscu. Catherine Fac est arrivée ici en 1990. Elle s’est dit : « Tiens le coup, ce n’est que pour six mois. » Vingt-six ans plus tard, malgré le travail qu’elle trouve de plus en plus dur, malgré la violence et les alarmes, elle ne se voit pas ailleurs.

« À l’extérieur, je ne dis jamais ce que je fais.

— Pourquoi ?

— Parce que c’est toujours les mêmes phrases à la con : “Oh là là, soigner un violeur, je pourrais pas !” Et toujours sur l’air qui veut dire : pauvre fille, elle doit pas pouvoir faire autre chose », dit-elle en prenant la voix d’une écervelée.

Des personnes âgées, elle en a pas mal ici, et c’est autrement plus compliqué qu’à l’hôpital d’à côté. « La vie en prison est faite pour les jeunes, c’est un univers dur, musclé. » Pour les anciens, largement concernés par des affaires de mœurs, la prison est ce qui se rapproche le plus des abysses. « À 70 ans, vous débarquez sur une nouvelle planète. Dehors, on entend les oiseaux, les moteurs, les enfants, le murmure de la ville. Ici, le bruit est un amas de clés, de barreaux, de cris et de pleurs. La vision est étriquée, le toucher n’existe plus. »

Les plus mal en point, fauteuils et déambulateurs, sont installés au rez-de-chaussée. En ce moment, il y a un détenu de 80 ans qui a tué sa femme, malade d’Alzheimer, après qu’elle s’est assise sur les genoux d’un autre Alzheimer de la maison de retraite. Jalousie meurtrière. Le type ne sait pas ce qu’il fout là. « Sérieusement, quelle utilité ? Vous pensez qu’il va récidiver ? », demande la toubib derrière ses lunettes.

Alors qu’on se dirige vers l’entrée, Catherine Fac s’arrête net. Je me retourne pour voir si elle n’a pas un lacet défait, elle se tient droite comme un i, au milieu du couloir :

« En général, vous faites relire avant de publier ?

— Non, jamais.

— Pourquoi ?

— Parce que les gens veulent toujours réécrire leurs phrases pour en vider le sens.

— Ah ! » lâche-t-elle contrariée.

On marche dix mètres, en passant devant l’une des cinquante-cinq cours de promenade que compte la maison d’arrêt. Elle s’arrête à nouveau. « Je ne parle jamais aux journalistes.

— Pourquoi ?

— Parce qu’ils ne comprennent rien à ce qu’on fait ici. Ça ne les intéresse pas. Même quand on fait l’effort, qu’on prend le temps d’expliquer, à la fin ils ne gardent que les clichés. »

Trier les mots pour avoir la vérité

Retour à l’hôpital pénitentiaire où, depuis le début, on me dit qu’il faut y avoir vécu une nuit pour savoir de quoi on parle. Isabelle Hernandez, la cadre de santé, me tend une de ses blouses : « Enfilez-la. Avec ça, les surveillants vous prendront pour un médecin. »

À 19 heures, le boucan des portes claquées laisse place à un silence pesant, parfois déchiré d’un cri, parfois dérangé par les pas d’un surveillant ou le roulis d’un chariot de médicaments. C’est la nuit qu’on se suicide, quand on a douze heures à tuer et personne à qui parler.

En ce moment, treize tuberculeux dorment dans des cellules en enfilade. Depuis le couloir, je les aperçois par une bande vitrée dans la porte. Entre la 214 et la 218, deux jeunes se parlent à la fenêtre, à moitié en français, à moitié en arabe, j’ai du mal à suivre. « Fais attention, mon frère, avec la cigarette, avec la tuberculose on peut pas la prêter, c’est dangereux », crie le premier. Isabelle Hernandez, la cadre de santé, raconte qu’hier ce jeune collé à sa fenêtre a fait une tentative de suicide, une pendaison avec ses draps. Les médecins disent que c’en était pas une vraie, plutôt un chantage, une manière de prouver qu’il en est capable.

Une heure plus tard, je croise Leonid, infirmier, un fort accent russe, des cheveux gris coupés très courts et une gentillesse de saint dans la voix. Leonid ne fait pas semblant, il parle vraiment aux détenus. « Les suicidaires, il faut trier leurs mots pour avoir la vérité. » Leonid travaille ici depuis dix-sept ans. Il s’excuse d’un signe de tête et se tourne vers le surveillant qui ouvre la cellule. L’homme à l’intérieur est en fauteuil roulant. Leonid distribue les médicaments et passe au patient suivant, amputé sous le genou. La cellule d’après, c’est un vieillard à barbe blanche. Il a un faux air de savant fou.

Arrivé en bout de coursive, Leonid pousse son chariot jusqu’en salle de repos. Des surveillants sont assis dans l’obscurité, devant un café tiède et BFM TV. La nuit est noire désormais, on se devine plus qu’on ne se voit. Leonid s’assied, les épaules rentrées, c’est un homme discret. « Le plus important, c’est l’empathie. Les douleurs des patients ne sont pas seulement physiques. Montrer que je les considère leur suffit parfois à aller mieux. Comme s’ils se délivraient d’une charge. »

Une heure passe, une infirmière me raconte ses vingt ans de carrière quand un surveillant arrive en catastrophe : « Hugues est tombé. » Au début, l’infirmière ne comprend pas : « Il ne peut pas tomber, Hugues a une barrière.

— Tout ce que je sais c’est qu’il est par terre. » Un corps presque nu, inconscient, gît au pied d’un lit médicalisé. Les draps sont bloqués dans la barrière, les tuyaux de la perfusion enserrent sa gorge, il étouffe. Je fixe son torse pour déceler une respiration, rien. Jusqu’à ce qu’il bouge un bras. « 7642, appelez le médecin ! », crie l’infirmière au surveillant.

Elle répète : « 7642, 7642 ! Merde, comment il a fait ? Aidez-moi à le relever ! » Hugues pèse un corps mort. Trois minutes et toujours aucun signe du médecin. Quand il arrive enfin, le stress retombe. « Allez chercher le lève-personne ! » il dit, et le surveillant informe tout le monde que le Samu est en route. Malgré ma blouse, je n’ai rien à faire là. Les quatre soignants s’agitent autour de ce corps blanc comme un linge. Hugues porte une couche. Si on le regarde mal, on voit un vieillard usé, 75 ans au moins. De près, on se rend compte qu’il a les traits fins. Cet homme n’a pas 60 ans.

« Putain, rien que d’en parler ça me file des frissons »

Il s’est passé cinq mois depuis ma rencontre avec Bollier, à Caen. Pour revenir, il a fallu une autorisation spéciale : demander à revoir un détenu laisse entendre que vous souhaitez raconter son histoire et ça, l’administration n’aime pas. Une demi-heure plus tôt, je me suis surpris dans le réfectoire au milieu des surveillants à redouter ce parloir. La boule au ventre, l’angoisse de n’avoir rien à se dire.

Pas de fenêtre, une table et des murs jaune pisse, finalement je suis resté trois heures avec Bollier dans 2 mètres carrés.

« Quoi de neuf ? je demande.

— Ça fait quoi ? Cinq mois… ? Pense à tout ce que t’as fait. Rappelle-toi les soirées, les vacances, les voyages. Tu les as ? Eh ben moi, rien. » Il raconte que pour son pote de cellule, ça ne s’arrange pas : il se trimballe avec une traînée de dentifrice sur la joue, boutonne le mardi avec le jeudi… Il rit nerveusement : « Le problème c’est qu’il a personne. »

« Et toi, qui vient te voir ? je lui demande.

— D’illustres inconnus. Tu sais, j’ai passé ma vie à faire deux choses : des conneries et marcher dans la nature. L’un des types qui me visite est entomologiste, comme moi. »

Le type en question s’appelle Jean-Jacques, c’est un dentiste à la retraite qui traque les papillons et les coléoptères. Il y a quatre ans, Bollier a eu le droit de l’accompagner en forêt d’Écouves, à cent bornes d’ici. « Dans la bagnole, entre lui et moi c’était le grand écart de la liberté. » Sur la banquette arrière, un psy et une surveillante.

« J’étais sous peine de sûreté à l’époque, ils devaient avoir vachement confiance, j’aurais pu me faire la belle.

— T’y as pensé ?

— Non. J’ai déjà eu l’occasion et je l’ai pas fait. »

C’était en 1983 à la maison d’arrêt de Chaumont. Des ouvriers avaient oublié une échelle. « Elle est restée tout le week-end. Pas de mirador, juste un vieux grillage à boutons, 80 centimètres avec au bout un tortillard en fil de fer. Putain, rien que d’en parler ça me file des frissons. » Il a la chair de poule.

Je reviens sur sa permission en forêt : « T’as fait quoi en descendant de voiture ?

— J’ai ramassé de l’humus. Pour le sentir, comme ça. »

Il plonge son nez dans ses mains. « Pour moi c’est le plus chouette des parfums. J’ai tout de suite trouvé trois carabes. » Les carabes sont des coléoptères, des sortes de scarabées que les spécialistes apprécient pour les reflets mordorés de leur carapace. L’été, on les piège avec de la bière. L’hiver, il faut regarder sous les vieilles souches.

« Ce jour-là on a prospecté cinq heures, autant dire que dalle. » En 1976, l’année de ses 15 ans, Bollier chassait les papillons jour et nuit. À son incarcération, il en avait dix mille dans sa collection.

« Ils sont où aujourd’hui ?

— Détruits. Ça me torture, j’en avais qui n’existent plus. »

Et le voilà qui cite une palanquée de noms en latin. Son père était censé protéger sa collection. « Cet enfoiré, putain ! Je veux pas me plaindre, mais bon… » Il se touche le haut du crâne : « Tu vois, l’énorme bosse là ? Un coup de crosse de fusil. Et celle-là ? Il m’a fracassé la tête sur le carrelage, une décharge électrique m’a traversé le corps, j’ai cru que j’étais mort. » À table, son père lui filait des coups de fourchette dans les côtes – « Redresse-toi ! » – si bien qu’à 11 ans Bollier a cessé de parler à ses parents. Il sait qu’il ne les reverra jamais, et c’est le cadet de ses soucis.

« T’as déjà vu naître un papillon ? »

« Où tu comptes aller, après ? je lui demande.

— Bonne question. Tu sais, ce qui m’a amené en prison c’est pas jojo, pas jojo du tout. Donc je ferai pas la connerie de me foutre dans un village. »

Il semble réfléchir à l’endroit idéal : « Tu vois, même une ville de dix mille habitants, imagine que je rencontre quelqu’un, au bout de cinq minutes le gars va se dire : y a quelque chose qui cloche. C’est une catastrophe, je sais rien de la vie. » Il se balance en arrière sur sa chaise, comme s’il prenait conscience, à cet instant précis, que sa vie est foutue.

« Tu préfères rester ici ?

— Bien sûr que non, je me noie ici », il répond, en mettant son doigt sous son nez pour figurer le niveau d’eau qui monte, monte, et va bientôt le submerger.

C’est le moment que choisit la directrice pour entrer dans le parloir. Karine Vernière a l’air en forme, le teint hâlé du retour de vacances. Comme la dernière fois, ils reprennent leurs chamailleries. « Vos chats, Bollier, j’ai acheté une caisse et ils font exprès de pisser partout à côté. C’est bien des chats de détenu ça ! » et pour rigoler, elle met un petit coup de pied dans sa chaise.

Karine nous laisse à notre parloir. Bollier retourne à ses insectes : « En mai, un “Papilio machaon” est passé ici, celui décrit par Carl von Linné en 1758, une pure merveille ! J’ai dévalé les escaliers pour le retrouver dans le jardin, c’était une énorme femelle. Elle cherchait à pondre parce qu’elle avait un vol alterné, en piqué puis en remontée. » Le papillon s’est envolé au-dessus des barbelés.

À Ensisheim, en Alsace, Bollier avait onze mantes religieuses. La première, il l’a trouvée devant sa fenêtre l’été de la canicule, en 2003. En ce moment, il élève des chenilles dans sa cellule. En racontant tout ça, il est pris d’un violent cafard. Il se roule une clope, se balance à nouveau sur sa chaise et souffle. On pourrait croire qu’il se retient de pleurer.

« T’as déjà vu naître un papillon ?

— Non.

— Putain, c’est la plus belle image au monde. »