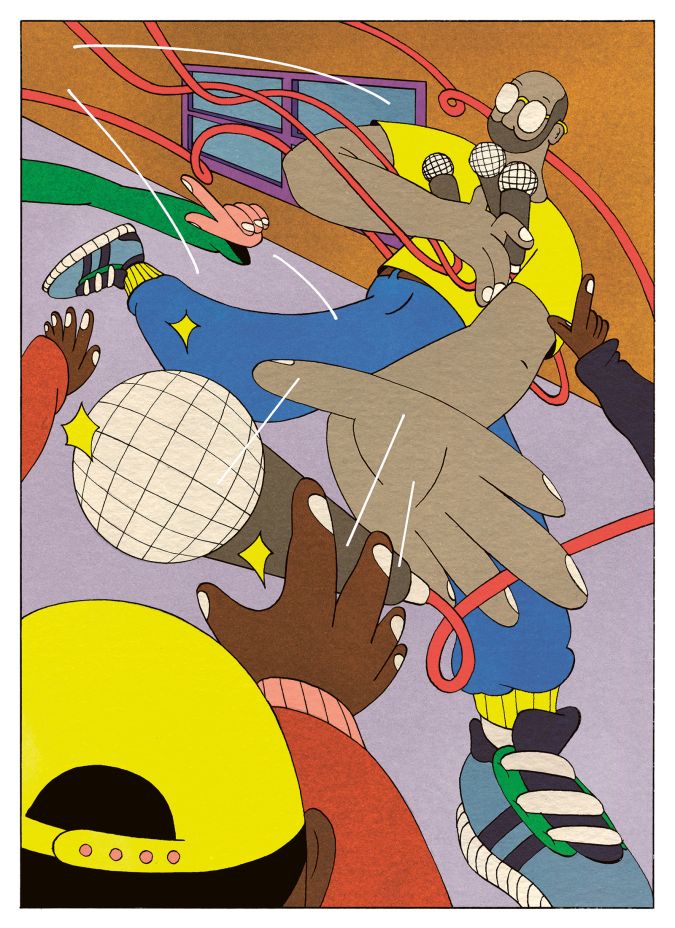

Ça commence comme un coup de feu. Bang est un clip de rap tourné sans argent par un enfant de 15 ans. Ses potes font le décor. Le gamin fixe l’objectif, le braque parfois. « Bang. » Il a la peau noire et les yeux rouges, explosés par l’herbe qu’il fume pure. « Cette merde me fout en l’air, tu peux l’entendre à ma voix. » Le gosse s’est donné un nom et le clame en bougeant les tresses, « Chief Keef ». Torse nu, il agite des flingues. « Bang. » Ses potes ont des chiens et des fusils au bout des mains. « Voilà notre putain de vie, buter des mecs et disparaître. »

Le clip a été posté sur YouTube en 2011. Chief Keef porte un bracelet électronique, condamné pour « fabrication et vente d’héroïne ». Il s’en moque : « Rien à foutre de cette merde, je sais que j’irai en enfer. » Né en 1995 dans le ghetto de Chicago, élevé par la rue, il appartient au gang des Black Disciples. Bang est sa première chanson. Elle est vue dix millions de fois. Les suivantes – I don’t like, Love Sosa – font de lui une star mondiale. D’autres jeunes le suivent et on se met à parler du rap « drill » de Chicago. La drill n’a pas de définition officielle. C’est une mise en scène de la violence sur un rythme planant, c’est jeune et brut, ça marche parce que c’est réel. « Bang. »

Limonade et codéine

« Chief Keef est Chicago, il n’aurait pas pu venir d’ailleurs. Les rappeurs drill n’inventent rien. Ils mettent des rimes au bout de leur vie, et leurs vies ne sont pas belles à voir », explique son producteur. Pas aussi branchée que New York, moins pailletée que Los Angeles, la troisième ville des États-Unis est une boiteuse. Blancs et Noirs vivent à part : les riches au nord, les pauvres autour. En 2012, la ville a enregistré 532 meurtres et 2 670 blessés par balle.

Chief Keef a maintenant 19 ans. Avec la gloire, il a connu des séjours en prison et le luxe d’une villa dans les quartiers chics, au nord, chez les Blancs, il a eu deux enfants de mères différentes et signé un contrat à six millions de dollars. Il a pris du poids aussi, dix kilos d’ennui sont venus couvrir les os saillants du gamin qui se trémoussait sur Bang. La faute au « purple drank », une drogue très sucrée à base de limonade, de prométhazine et de sirop pour la toux à la codéine, qu’il sirote à longueur de journée. Chief Keef est soupçonné d’avoir commandité le meurtre d’un rival, Lil Jojo, 18 ans et membre des Gang Disciples, tué d’une balle dans le dos alors qu’il roulait à vélo. Son corps refroidissait encore sur le goudron lorsque le roi de la drill a réagi sur Twitter. Par un immense éclat de rire.

Des mecs se font buter tous les jours pour moins que ça. Pour rien, la plupart du temps.

Lil Jojo a été enterré au fond des quartiers sud, dans un de ces immenses cimetières qui marquent la zone où Chicago s’estompe. Il y a cinq minutes, une BMW a franchi les grilles et accéléré dans l’allée, avant de piler devant un vieux chêne, dans un vol de feuilles mortes. Swagg, le frère de Lil Jojo, se penche sur la tombe. Pas plus large qu’une feuille A4 et plantée au ras des pâquerettes, la plaque disparaît quand l’herbe folle se laisse aller. Swagg rappe lui aussi. Il lève le menton et passe une main sur les tatouages qui lui recouvrent la gorge : « Là c’est l’ange du bien, tu vois, il est clean. L’autre, le mal, il fume un joint, porte des dreadlocks et une kalachnikov. »

Avant de baigner dans son sang, Lil Jojo avait mis en ligne une chanson qui appelait à tuer Chief Keef et sa clique. On le voit, gringalet au torse nu, un flingue dans chaque main, entouré d’une foule de types qui braquent la caméra au fusil-mitrailleur. Swagg se demande toujours si ce clip a tué son frère. Il se tourne vers son pote, un gros à dreadlocks adossé au vieux chêne : « Lil Jojo serait vivant sans cette chanson ? » L’autre hausse les sourcils : « Man, Chicago est la capitale du meurtre. Des mecs se font buter tous les jours pour moins que ça. Pour rien, la plupart du temps. »

« Des mecs que j’appelais “frères” se sont envolés »

Swagg n’est pas épais. Il n’impressionne pas, mais c’est un gamin dangereux, armé en permanence. Il se penche à nouveau sur les dates de son frère, 1994-2012. Il a juré de se faire Chief Keef. « Je sais que je vivrai pas vieux. Je l’ai toujours su. Mais j’ai des choses à perdre maintenant, l’argent, le succès… “More money, more problem.” » Une montre sertie de strass lui mange le poignet, un diamant brille à son oreille. Il empeste la kush, une puissante variété de marijuana cultivée en Afghanistan. Les rappeurs en raffolent.

Il se balance d’une hanche sur l’autre, ajuste sa capuche et reprend, les yeux perdus dans les brins d’herbe : « Des mecs que j’appelais “frères” se sont envolés. Tu peux faire confiance à personne dans ce jeu. » Swagg est fier d’être menacé. Il réprime un sourire et montre le trou qu’une balle a laissé dans le pare-chocs de sa voiture. Une fille dort contre la vitre, recroquevillée sur le siège passager. À côté, deux employés du cimetière manœuvrent une grue pour descendre un cercueil au fond d’un trou. Swagg incline la tête, l’autre lâche son chêne et la berline part en trombe.

Record national de policiers

Chicago est une ville violente, peut-être la plus violente des États-Unis. Elle cumule le record national de policiers et celui du nombre d’armes à feu en circulation. Un habitant se fait tirer dessus toutes les trois heures. Un braquage a lieu toutes les cinquante-sept minutes, une agression toutes les trente et une minutes, un vol toutes les neuf minutes. Ces statistiques sont actualisées en temps réel par le site Heyjackass.com. On y trouve des informations absolument inutiles, comme le nombre de personnes à Chicago qui ont reçu une balle dans le cul. En 2014, la réponse était 154.

« Est-ce un génocide ? / Trois mecs sont morts cet après-midi / J’ai regardé le journal et je me suis dit “merde, à l’école j’étais avec lui” / Pas de courses de rentrée, mais dans les classes tout le monde est armé / Il est temps de redéfinir le Black Power / 41 âmes tuées en même pas cinquante heures », chante le rappeur Kanye West sur le titre Murder to Excellence. Avant d’être une superstar, Kanye West a poussé avec les mauvaises graines du South Side. C’est là, dans cette zone immense – le quartier couvre 60 % de la superficie de la ville, trois fois et demie la taille de Paris – que se trouve le plus pourri des districts : Englewood.

Dans les années 1950, Englewood était un quartier huppé. Puis la drogue est arrivée, les gangs ont suivi et avec eux les meurtres, la misère, le désespoir. Le vide commence autour de la 55e rue. En dessous, plus la peine de chercher un cinéma, un musée ou un hôtel. « On a d’autres richesses », jure Ayesha Butler, une femme rondelette de 37 ans qui ponctue toutes ses phrases d’un éclat de rire. Elle a sur les lèvres un rouge pétant qui fait ressortir ses boucles d’oreilles Run DMC, le groupe de rap mythique des années 1980.

La misère, une matière impalpable

Présidente de l’association Rage « pour un meilleur Englewood », Ayesha martèle que son quartier n’est pas l’enfer décrit par les médias et donne rendez-vous près d’un terrain de base-ball, sous une pluie fine, qui trempe au goutte à goutte. Des flaques révèlent les imperfections de la chaussée. Un sac plastique traîne au milieu de la route. Ballotté par le croisement des voitures, il hésite.

« Notre problème, c’est la pauvreté. Vous avez vu toutes ces croix rouges ? » Avec la crise immobilière de 2007, des blocs entiers ont été désertés. Les maisons fantômes se repèrent à la croix rouge qui barre la façade et aux fenêtres bouchées par des planches de bois bon marché. Parfois, la bâtisse a été rasée, laissant un terrain vierge où la mauvaise herbe s’en donne à cœur joie. « Beaucoup de gens avaient acheté en hypothèque, moi y compris. Des mères célibataires se sont retrouvées à la rue avec leurs gamins. Où sont-elles allées ? »

En cinquante ans, Englewood a fondu de 100 000 à 28 000 habitants. Le district n’intéresse plus les politiques. « Six écoles ont fermé l’an passé. Les gens ne votent plus et je les comprends, les élus ne nous respectent pas. » D’un geste du pouce, Ayesha fait défiler sur son portable des photos de camions en train de déverser des tonnes de gravats sur un carré de pelouse. « Ils sont repartis en laissant ça là, comme si on habitait une décharge. » Elle a écrit au maire, elle n’attend pas de réponse.

Bières pas chères, vodka pour le cafard

Le voyageur de passage a des chances d’atterrir chez Annie, une petite femme potelée qui a transformé sa vieille baraque en bed & breakfast. Bien référencée sur les sites de réservation, Annie reçoit les fauchés attirés par ses chambres à douze dollars la nuit. On atteint son auberge espagnole par le métro aérien, la ligne verte qui trace plein sud. Montés en centre-ville, les Blancs descendent petit à petit. À partir de la 40e rue, le wagon est 100 % noir. 43e, 51e, Garfield… Le train roule encore dix minutes à faible allure, enjambe une autoroute et s’arrête dans un cri de freins. Des sacs troués dégueulent sur la chaussée. Bienvenue.

« Chicago est la ville la plus ségréguée du pays », dit Annie en sifflant sur les « s » à cause des trois dents qui lui restent. Aux murs, des photos la montrent jeune et souriante, prenant la pose en voyage ou devant un gâteau d’anniversaire. Sur certains clichés, Annie ressemble à Oprah Winfrey. Elle héberge plus de vingt jeunes cette semaine : des étudiants, des voyageurs, des égarés. Quelques-uns se font violence pour mettre le nez dehors, mais la plupart restent cloîtrés, à engloutir des films et des séries télé. Ils boivent des bières parce qu’elles ne sont pas chères, et de la vodka pour le cafard. Quand le cagibi n’a plus d’alcool, Annie envoie un « ami » à moitié SDF risquer sa peau à pas d’heure pour ravitailler les jeunes au liquor store de la 63e. Il garde la monnaie.

Dehors, les mecs portent le jean taille basse, ample jusqu’à le perdre, sous un pull trois fois trop large. Ils tiennent les murs des chicken and fish, ces fast-foods où l’on mange mal pour presque rien. À 15 ans ils sont « street smart », des experts de la rue, car ils savent exactement quand il faut se mettre à courir. La misère tendue sur Englewood est une matière impalpable, qui laisse les gens sur le qui-vive et donne une fausse impression de ciel bas.

« C’est le “hood” ici, le “hood” »

Les fantômes rôdent la nuit. Ils vous repèrent de loin, éblouissent à la lampe torche, tapent une clope et crachent une insulte. Ils cherchent la peur dans l’œil de l’autre. Tout va très vite. « Bouge pas ! Bouge pas, j’te dis. T’es perdu frère ? C’est le “hood” ici, le “hood”. » Puis plus rien. Les silhouettes s’évanouissent entre les baraques éteintes. Il y a ceux qui dealent. Et ceux qui cherchent. Les seconds, plus amochés, patientent à la porte de l’épicier qui se protège derrière une vitre blindée, la paume remplie de centimes. Ceux qui roulent au crack sont translucides, presque morts, traînant leur peine sur un trottoir qu’ils connaissent par cœur.

Sally a la quarantaine. Elle sourit en plissant les yeux et un visage cabossé s’allume sous sa tignasse blonde. Son club de boxe est une fleur qui pousse dans un champ de bitume. « Je l’ai créé parce que je voyais des gosses mourir à la télé. Je me suis demandé : “Et si j’étais droguée ? Et si c’étaient mes enfants ?” » dit-elle à toute vitesse, comme si on allait lui couper le sifflet. Elle s’est installée au-dessus d’une église d’Englewood, la Beautiful Zion Church.

De l’extérieur, on ne voit qu’un bâtiment de brique. La poussière colle aux vitres. Un voisin nous repère, traverse la rue, écrase une sonnette. Un minus ouvre la porte, on le suit dans les étages. Le bruit sourd du cuir frappé au sac, le claquement de la corde sur le parquet, le camphre et la sueur, ça grouille de mômes.

Les voisins avaient lancé l’alerte en voyant des Noirs dans la maison.

Les premières fois, ils viennent comme dans un refuge, pour se protéger de l’extérieur. La boxe leur plaît après. Depuis un an maintenant, le club offre aux rappeurs en herbe l’occasion d’enregistrer ce qu’ils ruminent dans leur chambre. Un boxeur s’approche d’un type au micro. Embrouille. Les têtes se frôlent. « Grimpe sur le ring, “little boy” ! Viens ! On va régler ça ! » lance le plus électrique. Sally l’attrape par la nuque : « Il y a des règles chez moi, tu les acceptes ou tu t’en vas. » Le gamin, Damien, regarde ses pompes, il a 15 ans. « Je l’ai accueilli à la maison pendant un moment. Au début, il pissait au lit toutes les nuits », dit Sally en le regardant passer sa colère au sac. Damien vient de faire un immense effort pour accrocher le regard de l’autre et lui demander pardon.

Avant, Sally habitait un cocon du North Side. Un soir, elle invite ses boxeurs à manger : « J’avais pas enfourné la première pizza que la police était là. Les voisins avaient lancé l’alerte en voyant des Noirs dans la maison. » Elle compte aujourd’hui parmi les 0,34 % de Blancs qui habitent Englewood. Son appartement se situe au coin de Normal Boulevard et de la 64e rue, le QG des Black Disciples. Elle a poussé les lits loin des fenêtres depuis une nuit bercée par les balles perdues. Le dernier gamin quitte le vestiaire, Sally ferme le club. Dehors, la lune pleine éclaire une constellation d’hélicoptères. Les sirènes hurlent vers le sud.

Quatorze meurtres en treize jours

Un capitaine de police a pris une balle dans la tête. L’antigang se réunit sur un bout de trottoir, non loin du bandeau qui interdit la zone. Depuis leurs fenêtres, des riverains gueulent après les photographes : « C’est pas un zoo ! Dégagez ! » À Englewood, médias et policiers, tous blancs, se confondent. Ils débarquent quand il y a un cadavre à ramasser.

Alex Chachkevitch est reporter de nuit au Chicago Tribune. « Je commence à 22 heures et je passe d’une scène de crime à l’autre. » Elle porte un gilet pare-balles. « Ça rassure », dit-elle. Ça la gêne aussi, quand elle rencontre les gens chez eux. Son scanner de la police lui raconte souvent la même histoire : « Tirs entendus au coin de truc et bidule. Suspect en fuite. Adolescent. Véhicule sombre. » Menottés sur un capot, deux mecs sont poussés à l’arrière d’une voiture à gyrophare. Le convoi s’éclipse, le feu passe au rouge et la rue se rendort. Les halos des lampadaires meurent avant d’atteindre le goudron. Les hélicos battent la mesure.

Le lendemain, le nom du policier dégommé est sur toutes les chaînes. « Il devrait s’en sortir », prophétisent les envoyés spéciaux postés devant l’hôpital. À Chicago, on dit que le crime aime le soleil. Il fait 21 degrés dans un ciel sans nuage. La presse tient ses comptes. Sur les treize premiers jours d’octobre, quatorze meurtres et cent neuf blessés par balle.

Des gamins de 15 ans me disent : je veux ce cercueil. Cette couleur.

Fondée en 1933 pour permettre aux Noirs d’enterrer leurs morts, la maison de pompes funèbres Leak and Sons est une institution du South Side. On la reconnaît aux corbillards garés en file indienne. Une femme pleure en silence dans la salle d’attente. Des familles errent dans les couloirs au milieu de cercueils qu’on roule jusqu’à la chapelle. Spencer Leak dirige le lieu. À 77 ans, le vieil homme claudique un peu. Il peigne ses cheveux blancs, resserre sa cravate et tire de son sac un sandwich, un soda et un paquet de chips. « Désolé, je n’ai pas déjeuné. » Il se souvient d’une époque où Chicago ressemblait à une ville normale. « Il était impensable qu’un enfant perde la vie dans une fusillade. »

Deux à trois fois par semaine, Spencer Leak organise les funérailles d’un gangster. Les processions attirent une foule incroyable, cinq cents à mille personnes. « Des jeunes. La plupart ne connaissent pas la famille, mais ils veulent se voir dans le mort. » Le vieil homme avale une gorgée de soda. « Ces enfants n’imaginent pas vivre au-delà de 20 ans, ils ne trouvent pas cela raisonnable. » Alors ils viennent voir Spencer Leak. « Des gamins de 15 ans, ils me disent : “Je veux ce cercueil. Cette couleur.” C’est dingue, hein ? »

Avant de reprendre l’entreprise familiale, Spencer Leak a dirigé la deuxième prison du pays, le Cook County Jail. Il a sa théorie sur ce qu’on appelle ici le « Black on Black crime », des Noirs qui tuent d’autres Noirs. « Est-ce la faute de cette société ségréguée ? Non, c’est plus profond. Les enfants ne respectent plus la vie. » Avant de quitter la prison, il a commandé une étude. « Les enfants illettrés à 9 ans sont ceux qui commettent des crimes dix ans plus tard. Nous avons un problème d’éducation. »

Les tatouages d’une enfance en accéléré

« La guerre est déclarée, je crains personne / D’où je viens, les “niggas” marchent armés… » Le plus grand studio de rap est en centre-ville, coincé contre le métro aérien. Krys est l’ingénieur du son qui y passe ses nuits. C’est un Blanc débraillé avec une casquette vissée sur la tête. On débarque à l’improviste dans son antre enfumé à la kush pour le prévenir que SD, un rappeur des Black Disciples, est sur le point d’arriver. Krys s’affole : « Vous êtes malades ! Je veux pas voir ce mec ici ! » On lui demande pourquoi. Il se calme et explique : « Je mélange jamais les rappeurs. Je me laisse au moins une demi-heure de marge pour être sûr que les gars vont pas se flinguer dans les escaliers. Il y a tellement d’histoires, tu peux pas savoir qui est avec qui. »

Du coup, on rejoint SD chez sa mère, au sud du South Side. La maison ressemble à un dessin d’enfant : un toit en chapeau pointu, la porte au milieu et une fenêtre de chaque côté. La télé est allumée sur des dessins animés. SD a grandi à Englewood. On le voit agiter ses tresses dans tous les clips de Chief Keef. Ses tatouages racontent une enfance en accéléré. Une horloge brisée sur l’épaule droite : la vie est un sprint. Les flammes au poignet : la ville en émeute. Les dés sur le bras gauche : « Je joue avec ma vie. » Sur ses albums, il pose armé, l’air sévère.

SD a 19 ans et deux enfants. Ses cheveux lui tombent sur le visage, il les laisse un instant lui manger la vue et les envoie valser d’un mouvement de tête. « Je ne veux plus de cette vie, j’ai changé », murmure-t-il en regardant ses mains. Il va « couper avec le gang », ces Black Disciples dont il porte le sceau et la devise sur la peau, « Only the family ». « Je pense à mes gosses, tout le temps. Je ne veux pas mourir maintenant. »

Comment c’est, Paris ? Il y a beaucoup de morts aussi ?

Il n’est pas serein, pas du tout, mais sa mère l’a convaincu : « J’ai vécu des scènes que tu vois dans les films en te disant : c’est pas vrai, des mecs butés dans des baraques… J’ai fait plein de trucs que j’aurais pas dû faire. Mais à 13 ans, t’es rien qu’un gosse. Je me mettais tous les jours dans une situation où je pouvais me faire descendre. » SD a parlé aux rappeurs du gang, Chief Keef et sa clique. « Je leur ai dit que j’arrêtais, que je voulais être un exemple, qu’on dise de moi “SD le musicien” et pas “SD le gangster”. Ils ne m’écoutent pas. » SD nage dans le brouillard, il lance : « Comment c’est, Paris ? Il y a beaucoup de morts aussi ? »

Chez les rivaux, du côté des Gang Disciples, la star se fait appeler P. Rico. Vingt et un ans, une carrure de moineau, des tresses aux épaules et des avant-bras tatoués comme deux cartouches de hiéroglyphes. Dans le nuage de dessins, on reconnaît le « RIP » pour les « frères » assassinés et le « 300k », signe qu’il tuera chaque Black Disciple qu’il croisera. P. Rico est l’archétype du hood nigga, ces mecs au cerveau lavé par les codes du ghetto. Il trépigne : « Pourquoi je rappe ?… Pour le gang, man. La violence ?… Mais c’est Chirak ici, man. Les corps tombent par centaines. »

Contraction de Chicago et d’Irak, le mot « Chirak » (Chiraq en anglais) est né en 2008 quand le nombre de meurtres en ville a écrasé celui des soldats américains tombés au combat. « Yeah bitch, Chirak cité des rapts et des cadavres / On saute sur des mecs comme sur des trampolines / J’ai été ralenti par la prométhazine… »

Pas de salut sans chaos

Rhymefest a 37 ans et des airs de vieux rappeur avec sa barbe clairsemée de poils blancs. On le trouve devant un cahier de notes et un paquet de chips, une heure avant son talk-show sur Wvon, la radio de la communauté noire de Chicago. Des portraits courent sur les murs du studio : Muhammad Ali pose avec Harold Washington, le seul Noir à avoir dirigé la ville, de 1983 à 1987. « Chicago a toujours été rude, mais aujourd’hui les gens ont l’impression que la mort tombe au hasard. »

Dans son émission, sur scène, à l’église, Rhymefest prêche la non-violence. Il pouffe de rire en entendant le mot « Chirak » : « Ces jeunes prétendent vivre en zone de guerre. Ils pensent que ça les rend crédibles. Mais à la télé, quand le présentateur annonce un attentat à Bagdad, tout le monde s’en tape parce que ces Irakiens sont trop loin de nous. Quand il dira : “Hier, douze Chirakiens sont morts”, qui ça intéressera ? »

Le vieux rappeur tend une paire d’écouteurs et lance une chanson de son prochain album, l’histoire d’un petit qui veut devenir Chief Keef. Rhymefest n’imagine pas de salut sans chaos : « Quelqu’un de bien doit mourir, quelqu’un qu’on aime tous. C’est toujours comme ça, non ? Quelqu’un meurt d’une mort atroce, et les gens se réveillent. »

Prêtre protégé par dix gardes du corps

Ce matin, le père Michael Pfleger officie pour la messe, trois heures de chants et de danses sous un Jésus noir de trois mètres de haut. Pour se rendre à l’église Sainte-Sabina, il faut longer une enfilade de maisons hantées, dépasser des Buick défoncées qui dorment au milieu des pneus et viser le clocher pointu qui domine la 78e rue. À l’entrée, un panneau lumineux jongle avec deux messages : « Diffuse la paix dans ton bloc » et « Pose ton flingue ».

Les femmes portent chapeaux et bijoux, les hommes sont en costume, même les enfants ont des vestes sur mesure. Quand l’orchestre lance le premier gospel face à une salle qui ferme les yeux, on pense à Sam Cooke, la voix noire de l’Amérique des années 1960. L’office terminé, les familles se bousculent pour embrasser le prêtre, protégé par dix gardes du corps. « Il reçoit chaque jour des menaces de mort », justifie un molosse en pinçant son oreillette.

Reggie Morris est le dernier à quitter son banc. Il avance prudemment dans l’allée en faisant clic-clic sur ses béquilles. Il a 68 ans. « Je peux te poser une question ?… Comment on fait la planche ? Comment on fait, avec les pieds ? Je me suis toujours demandé… » Reggie nage dans un long manteau de cuir. Il n’est pas dingue, mais le quartier le tracasse. « Le crack, putain, tombe jamais là-dedans. Tu crois donner un sens à ta vie, mais c’est faux, rien que du faux. » Il parle en regardant le bout de ses béquilles : « Le quartier a reçu la foudre. On est traumatisés, tout le monde a peur. — Peur de quoi ? — De prendre une balle ! Les enfants sont devenus fous. »

Les gros patrons blancs qui contrôlent les maisons de disques se font du fric sur la mort de nos gosses.

Michael Pfleger a troqué sa soutane trempée de sueur pour une chemise d’un bleu profond. Ce sont des yeux du même bleu qu’il plante au fond des vôtres, sans ciller, comme s’il y cherchait quelque chose. Puis il pose ses coudes sur le bureau et dit de la voix la plus calme du monde : « La drill glorifie les gangs. Point. Demandez aux gros patrons blancs qui contrôlent les maisons de disques s’ils veulent que Chicago change. Ces mecs se font du fric sur la mort de nos gosses. La guerre leur va très bien. »

Aux murs, le prêtre arrivé ici à 25 ans – il en a 64 – a encadré des photos de Gandhi et Martin Luther King, mais aussi de vieilles unes de journaux qui le montrent en tête de cortèges pour la paix. La qualité laisse à désirer, mais il est facile à repérer : c’est toujours le seul Blanc sur le cliché. « Je me suis vraiment impliqué à partir de 1998 quand Jarvis, mon fils adoptif, a été assassiné. » Il souffle : « Jarvis avait 17 ans. Le gang, toujours… Ces jeunes pensent ne pas pouvoir faire autre chose, alors ils foncent dans l’impasse et accélèrent en voyant le mur. C’est du suicide. » Michael Pfleger s’est fâché avec tous ses archevêques. Il s’en moque, et prie pour une révolution : « Quand des jeunes Blancs se feront tuer dans les rues par centaines, on trouvera la solution. En attendant, on fait semblant de chercher. »

Les symptômes d’une épidémie contagieuse

Dans la pièce à côté, trois jeunes en casquette et baskets discutent avec un homme en soutane. Ils portent un sweat barré de la mention « Faiseur de paix ». La paroisse leur a confié une mission : convaincre les jeunes du South Side de déposer les armes. Le père Pfleger le reconnaît volontiers, il a emprunté l’idée à Gary Slutkin, un médecin épidémiologiste.

Gary Slutkin a créé CeaseFire, un système d’interrupteurs de violence. Son bureau donne sur les gratte-ciel qui dominent le lac Michigan. Au-dessus d’un sofa au tissu fatigué, trois mots se suivent sur une affiche : « Stop. Killing. People. » En marchant dans Englewood, on avait remarqué ces trois mots accompagnés du même logo : un cadavre tracé à la craie sur le goudron. Le sticker était en territoire Black Disciples devant une école à l’abandon. Excédés par les tueries, les habitants ont collé le message sur des Abribus, des pompes à essence, des vitrines d’épiceries. « Stop. Killing. People. »

Gary Slutkin a passé dix ans en Afrique à combattre le sida, la malaria, le choléra. Une photo échappée d’un carton le montre jeune et moustachu, prenant la pose devant une case de terre glaise. Quand il rentre à la maison en 1994, l’épidémiologiste reconnaît dans la violence de sa ville les symptômes d’une maladie contagieuse.

Foyers de contamination

Il lâche son café et dépunaise deux cartes du mur. L’une montre la criminalité de Chicago en 2011, l’autre une épidémie de choléra au Bangladesh. « Le processus est le même. À chaque fois, on retrouve les foyers de contamination, regardez ! » Au bout de son doigt, Englewood disparaît sous un magma de points noirs et rouges, des meurtres et des blessés par balle.

Selon lui, nous sommes le produit de notre environnement. Un enfant exposé à l’horreur reproduit l’horreur. « La tuberculose, vous l’inhalez et elle attaque vos poumons. La grippe, vous l’attrapez en touchant le virus. La violence pénètre le cerveau après que vous y avez été exposé. L’homme est une machine à copier. » Il ouvre un tiroir, tend un bouquin intitulé Contagion of Violence et assène : « Oubliez ce que vous savez. La violence est une maladie. »

C’est pour endiguer l’épidémie qu’il a engagé des interrupteurs de violence. « Il fallait des gens en colère, respectés par les gangsters et qui voulaient vraiment changer les choses. » Pendant cinq ans, il drague des investisseurs et forme ses troupes à la « science de persuasion ». En 2000, le programme est lancé dans cinq, puis quinze quartiers. L’association compte maintenant une centaine de salariés. « Il en faudrait 350 pour tuer la criminalité », lâche-t-il, sûr de lui.

Je voulais être comme mon père. Il était chef de gang, il avait plein de copines.

Avec ses baskets et son pull à capuche, Cobe a l’air de n’importe quel gars du South Side. Il est interrupteur. Dans un magasin de fringues près de la 60e rue, il serre des mains, tape dans le dos de mecs qui achètent une paire de Jordan, la basket qui habille les pieds de la ville. Cobe connaît tout le monde. Dans le cuir d’un canapé rouge, sous une paire d’enceintes qui crachent le dernier Chief Keef – « Rien à foutre de la taule / J’y suis traité comme un prince » –, il se raconte : « Je voulais être comme mon père. Il était chef de gang, il avait plein de copines. Il s’habillait classe, tout le monde l’appelait Superfly. » Superfly est un film culte dans le ghetto. Sorti en 1972, il raconte l’histoire d’un proxénète aux cheveux frisés qui déambule dans les rues en manteau de fourrure.

« Mon père est entré en taule quand j’avais 3 ans, il s’est fait buter en sortant. Ma mère a fait ce qu’elle a pu. J’ai rejoint le gang à 11 ans. » Il fait quatre ans de prison. Sort. En refait trois. Sort. En fait encore cinq. « En taule, je passais mon temps devant la télé à suivre les tueries au JT. Je voyais l’âge des mecs, 13 ans, 15 ans… » À sa sortie, il est vieux, il a plus de 25 ans. Il lâche le gang. Aujourd’hui, Cobe forme des interrupteurs à La Nouvelle‑Orléans, New York, Baltimore et même Bogota et Porto Rico. « La rue est comme la technologie, elle n’arrête pas de changer. Ce que tu savais il y a deux ans n’existe plus. On doit baigner dedans, ne jamais perdre le contact. »

Il se redresse, ajuste sa casquette et chuchote : « Tu vois le mec, là, qui plie des t-shirts ? C’est Lil Mickey. » Tatoué de la tête aux pieds, Lil Mickey est sorti de prison à 17 ans, il en a 21 aujourd’hui : « Regarde, il bosse. Il est clean. » Toutes les deux minutes, le portable de Cobe vibre dans sa poche : « Nan mec ! Si les flics débarquent, tu t’effaces. T’as pas à te mettre au milieu ! »

Des vies d’oiseaux de nuit

Darcel a connu Cobe à l’école primaire. Il est très vieux, il a eu 40 ans la semaine dernière. C’est un gars tout en muscles, avec des trapèzes qui étirent les mailles de son pull. Il sourit comme seuls les Américains savent sourire, de toutes ses dents, et propose de faire une halte à son appartement. Il ouvre la porte-fenêtre, le soleil se pose en douceur sur le balcon, la bise est bienveillante. Cobe reçoit un autre appel.

Darcel explique être né à Memphis : « Quand on a emménagé ici avec ma mère, j’ai tout de suite pigé l’ambiance. Quatre cousins habitaient mon immeuble, les gens baissaient les yeux devant eux. C’étaient pas des dealers, c’étaient des preneurs. Ils volaient la came pour le revendre. À 14 ans, mon cousin avait deux voitures. Moi aussi du coup, je voulais la mienne. »

La vie de preneur est une vie d’oiseau de nuit. « On passait notre temps à suivre des mecs… C’est beaucoup d’observation, faut capter chaque mouvement pour savoir quand passer à l’action. » À 13 ans, Darcel rejoint les Black Disciples. Il est armé. « On se fournissait chez un blanc de l’État d’à côté. On avait des calibres 38, des Desert Eagle, des Calico, beaucoup de semi-automatiques. »

Jeté par la portière des flics

Sa première fois avec la police, les flics lui coupent les tresses au couteau. La deuxième fois, ils le jettent par la portière en territoire Gang Disciples. « J’ai roulé au sol et j’ai tracé à l’ouest. » La troisième fois, une balle lui traverse la cuisse. « Un cousin en a pris deux dans le dos, un autre à l’estomac. » Il rampe jusqu’à une voiture, un pote le hisse sur la banquette arrière : « Je pissais le sang, mes baskets blanches étaient rouges. » À l’hôpital, il invente une histoire. « Ils ont installé mon cousin de l’autre côté du rideau. Les flics lui demandaient où je me cachais. Il est mort sans un mot. On m’a recousu, je me suis tiré. »

Darcel rencontre une étudiante. Elle ne sait rien de sa vie. Elle tombe enceinte, il entre en prison. « J’ai pas vu la naissance de ma fille. Cette peine m’a ouvert les yeux. » À sa sortie, il passe le permis poids lourd, gagne sa vie et découvre les impôts. Il enlève sa casquette et pose son regard sur l’enregistreur qui écoute son histoire depuis une heure. « Ces quartiers sont dingues, je connais plein de mecs qui sortiront jamais d’Englewood. Ils sont conditionnés, ils n’imaginent pas qu’un autre monde vibre au bout de la rue. »

Et partout, le rap

Chicago est couchée contre le lac Michigan, qui s’étend à l’est sur des kilomètres. C’est de l’autre côté de la ville, dans le West Side, que CeaseFire a testé ses interrupteurs. Résultat : quatre-vingt-dix jours sans un coup de feu. Puis deux tirs et à nouveau soixante jours de calme plat. Fred et Lee sillonnent chaque jour ce « territoire » qu’ils défendaient au revolver à l’époque où ils roulaient pour le gang des Vice Lords.

Fred a 47 ans, Lee 52. La rue les écoute parce qu’ils lui ont survécu. Lee casse des noix dans le creux de sa paume. Une profonde cicatrice lui lacère la joue quand il rit sous la lumière. « Wassup brother ? » lance-t-il à un type devant le Chicken and Shrimp Five Stars, un restaurant où la friture coûte trois dollars. Le chef salue derrière le plexiglas. « C’est un super mec, il emploie que des mères célibataires », dit Fred. Il est 22 heures. Une voiture clignote dans une ruelle étroite où les poubelles s’entassent. La lampe d’un policier balaie le sol en faisceaux. Des dealers se réchauffent à la kush. L’un d’eux, 15 ans tout au plus, porte un tatouage frais dans le cou, le prénom d’une fille écrit avec des arabesques au bout des lettres. Il dit qu’il ne parle pas aux Blancs. Il corrige : « Je parle pas aux flics. »

Fred marche en tête. Il serre les mains de mecs aux bombers déplumés, balance des vannes aux SDF, prend des nouvelles des camés. Deux jeunes se présentent en rappeurs et, pour le prouver, improvisent sur le trottoir. Sans accroc, ils déroulent les rimes, se passent un micro imaginaire et lancent leurs noms à la foule invisible. Le plus grand est en t-shirt, malgré la fraîcheur. Il s’appelle Lil Rico, certaines de ses vidéos dépassent les 100 000 vues. Le rap est partout, au coin des blocs, dans le métro, dans les têtes de mômes minés par des problèmes d’adultes : comment aider maman à lâcher la dope ? Comment quitter le gang ? Et toujours les mêmes mots sur les lèvres : « Je rappe parce que j’en ai besoin. »

Respirer l’air de la colère

Ce soir, concert. Avec l’arrivée de la drill, la police a pris l’habitude d’annuler les soirées rap. Pas celle-ci. « Je veux offrir aux gens une chance de penser différemment », dit Mick Jenkins, en coulisses, au milieu des jeunes qui assurent sa première partie. C’est le plus âgé, il a 21 ans. Il est grand, imposant, coiffé en palmier avec un dégradé sur les côtés. Quand il réfléchit à ce qu’il va dire, il ressemble vraiment à Jean-Michel Basquiat, le peintre américain. « Je chante depuis un an et demi, avant j’écrivais de la poésie », souffle-t-il d’une voix à la fois douce et grave.

Son album, The Waters, est l’un des plus intelligents que le rap ait vu passer en 2014. Mick Jenkins a grandi en Alabama. Il est venu à Chicago respirer l’air de la colère. « Je vis sur la 66e, dans le South Side, Noir parmi les Noirs. La rage est vitale. Ce n’est pas pour rien qu’il y a autant de rappeurs ici. »

Il entre en scène sur Martyrs, une chanson qui moque les rappeurs drill : « Vous avez jamais vu un “nigga” à cheval ? / Et la Porsche de Chief Keef ? / Tous les petits mecs ont des guns / Ils les sortent sur leurs putains de rythmes / Je vais avoir toute cette thune / Je vais acheter tous ces trucs / Je vais baiser tous ces culs… » Ses amis le rejoignent. Une rappeuse en jupe termine son couplet, ferme les yeux et bascule sa crinière rousse en arrière. Elle a 19 ans. Elle s’appelle Jean Deaux.

Je me sens en Amérique comme dans une maison en flammes.

Tous les jours, de 9 heures à 17 heures, Jean sert dans un café, au salaire minimum. Puis elle se rend dans un studio aux murs de brique où elle termine d’enregistrer son premier album. Elle n’a pas besoin de questions, elle a besoin de parler. « Hier, un mec s’est fait descendre au coin de Bennett et de la 67e. Le corps est resté six heures sur le goudron. Que pensent les gens qui ont eu ce cadavre sous leurs fenêtres ? Le corps d’un Noir ne compte pas, il peut pourrir au soleil… » Le ton est posé, la voix calme : « Les jeunes Noirs sont violents parce qu’ils n’ont rien à perdre. Je me sens en Amérique comme dans une maison en flammes. »

Elle veut « que les murs s’effondrent » et dit : « Le rap a été inventé pour chasser ce qui nous ronge. J’étais pauvre, sans toit, j’avais pas la télé, j’avais que la musique. » Elle déroule sa pensée d’un coup, comme une pelote de laine : « L’industrie du disque, c’est de la bouffe. À Englewood, t’achètes des frites, des chips, des donuts, que de la graisse, alors qu’en ville il y a des pâtes, des légumes, des sushis, des fruits. On nourrit les gens avec ce qu’on imagine être bon pour eux. En musique c’est pareil, les quartiers ont droit aux flingues et aux voitures qui brillent. »

Six dollars et des centimes

Elle comprend Chief Keef et les rappeurs qui l’imitent. « Ils veulent laver leur misère. Ce qu’ils disent c’est : “J’ai été pauvre. Je veux me sentir bien, je ne veux pas que tu voies un ‘nigga’ en moi, je veux que tu voies un ‘rich nigga’, OK ?” » Le racisme l’obsède. Elle ne comprend pas pourquoi elle n’est pas américaine mais « afro-américaine ». « Ma grand-mère mange des intestins de porc. Elle me dit que c’est dans notre culture, mais c’étaient les seuls morceaux qu’on laissait aux esclaves. Alors non, désolé Mamie, je ne peux pas. Nous sommes meilleurs que cela. » Jean Deaux se lève et s’installe au micro.

Elle n’a que 19 ans. On jurerait qu’elle a vécu trois vies. Gamine, elle n’était pas populaire. Première de la classe, elle quitte le ghetto pour un lycée mixte. En seconde, elle perd trois proches en une semaine. Meurtre, crise cardiaque, maladie. « Ma mère se droguait, je devais m’occuper de mes sœurs, je n’avais plus le temps de travailler et ma prof d’anglais me demande ce qui ne va pas. Je lui dis la vérité. Elle me répond : “Je trouve très improbable que trois personnes aient perdu la vie dans ton entourage”. » Sans le rap, elle serait « morte depuis longtemps », dit-elle. Jean retourne ses poches. Six dollars et des centimes. Elle rêve de pouvoir aider son père, ex-taulard au chômage. « Ça me rend malade, littéralement. » Dehors, Chicago s’enflamme : 3 morts et 21 blessés par balle.

Robio Patton travaille à mi-temps. Rappeur le jour, dealer la nuit, il écoule du crack et de la coke pour le gang des Vice Lords. Ça paie bien mieux que la kush. Robio a brassé tellement d’argent que son cousin jaloux a voulu le tuer. C’était il y a six mois, il s’en est tiré avec un dentier et des coups de lame plein les bras. Il soigne ses blessures à Aurora, à soixante-dix kilomètres de Chicago. « J’ai travaillé avec des pointures », écrit-il en envoyant deux de ses sons par e-mail. On en lance un. Il sait y faire. Il a le flow, la diction des bons rappeurs, celle qui fait sonner les rimes et bouger les têtes. « J’ai vécu des milliers de vies, je te raconterai tout. »

La maison sur la colline. Le yacht au bord du lac. Je veux être riche.

Après une heure de route, on le trouve devant une barre HLM. Il est mince, immense, avec des tresses courtes sur le crâne. Sa chambre est nue. Un lit, deux chaises et une console de jeux qui prend la poussière. Une fiole de whisky ouverte traîne sur la table de chevet, Robio la referme. Les stores sont clos, des rais de lumière lui zèbrent le visage. Il parle sans émotion. « À Chicago tu peux pas dormir comme ça, près de la fenêtre. Le gars se pointe et bang, c’est fini. » Il passe une main sur son avant-bras, recouvert d’un tatouage compliqué. Au creux du biceps, par-dessus les cicatrices en traînées, il est écrit « Royale loyauté ».

Robio dit qu’il n’a pas le choix : « Cancer, diabète, lupus, mes sœurs sont malades, elles ont besoin de moi. » Sa voiture, achetée cash avec ce qu’il avait de côté, est une berline musclée, intérieur cuir et tableau de bord en noyer. Il insiste pour conduire jusqu’au studio d’enregistrement malgré la pluie qui tombe à verse. La radio passe la chanson du moment : « Fatigué de dormir par terre / Je veux être riche / Toutes ces choses me font envie / La maison sur la colline / Le yacht au bord du lac / Je veux être riche. »

À 14 ans, Robio a lâché l’école et s’est tatoué « Get Money » sur les mains. Au studio, l’ordinateur lui demande un mot de passe qu’il n’a pas. Coincé. Il pose les mains sur le clavier. Tout à l’heure, il faisait beaucoup d’efforts pour se montrer costaud, dur au mal, le mec sans failles. Pour la première fois, il soupire et baisse la garde : « Je ne dors plus. Quand je ferme les yeux, je pense pendant des heures. » Ses phrases s’espacent d’un blanc à chaque fois plus long. « Je suis quelqu’un de calme, je parle pas en général… » Silence. « T’as vu la bouteille chez moi. J’ai arrêté de fumer, l’herbe me rendait lucide. » Il pourrait pleurer, à cet instant. Il s’excuse : « Je crois que je n’en suis plus capable. »