Au commencement était une île. Plutôt, un archipel. Un territoire grand comme la Corse, situé dans les Antilles, au nord de la mer des Caraïbes, à l’est de Cuba et de la République dominicaine. L’Empire espagnol y installa un débarcadère et un comptoir prospères qui lui donnèrent son nom : Porto Rico. « Port riche ». Un baptême en forme d’espoir, d’incantation. Les Amérindiens furent réduits en esclavage, ou décimés par les maladies du Vieux Continent. Des esclaves africains les remplacèrent.

À la fin du XIXe siècle, l’île changea de maître. Pas vraiment par la guerre. Par l’argent. Pour 20 millions de dollars, les États-Unis achetèrent l’archipel, avec Cuba et les Philippines. Porto Rico gagna, un demi-siècle plus tard, une autonomie partielle. Les femmes et les hommes conservèrent leur nationalité américaine, mais ne payèrent plus d’impôts à Washington, ni ne purent voter aux élections présidentielles. Au commencement, donc, était un flou, une identité en suspens. Une île ballottée, offerte aux quatre vents, soumise aux plus puissants, au pouvoir de l’argent.

Puis arrivèrent les catastrophes. Elles avaient des visages de femmes, doux comme des tantes éloignées. Irma et Maria. Deux tempêtes, deux ouragans. Coup sur coup, les vents balayèrent l’île en diagonale, du sud-est au nord-ouest, à 190 kilomètres/heure. Les habitants se souvinrent longtemps de ces jours de septembre 2017. Des satellites se posaient sur Mars, des ordinateurs battaient des humains aux échecs, mais le ciel pouvait encore s’effondrer sur leur tête. Maria, avec son nom de Vierge inoffensive, fut la plus destructrice. Pendant deux jours, la terre gronda. Le matin du troisième jour, les habitants découvrirent un vide. Un trou. Un plus rien. Des maisons envolées, des forêts défeuillées. Là où il y avait la jungle, tout à coup on voyait l’horizon, la mer au loin.

Internet aussi était une terre vierge

Les Portoricains survécurent avec une bouteille d’eau, un saucisson. 80 % des récoltes étaient rasées. L’aide ne vint pas d’en haut. Elle ne vint pas non plus des hommes. La Maison Blanche tarda. Pendant un an, l’île fonctionna sans électricité, au générateur. Le gouvernement portoricain continuait à répéter un chiffre : « 64 ». 64 morts. Sur l’île, personne n’y croyait. Un an et demi plus tard, on n’avait toujours pas compté les corps et les manquants. Sans route, les villages étaient inaccessibles. On entendit « 2 975 ». Une étude dans le prestigieux New England Journal of Medicine dit « 4 645 ». Ça faisait une différence, pour les gens de l’île. Mais le reste du monde s’en fichait.

Le jour d’après fut comme un jour 1. Il fallut reconstruire. La terre dévastée pouvait – qui sait ? – être une opportunité. Les optimistes voyaient une occasion de tout réinventer. Des hommes venus d’ailleurs eurent cette idée de démiurge : pourquoi ne pas fabriquer ici un nouveau futur ? Ils avaient l’argent, ils pouvaient tout. Ils s’installèrent à Porto Rico.

Comme les missionnaires des temps anciens, ils vinrent avec leurs certitudes. Citoyens du monde, ils arrivèrent de San Francisco, Bangkok, Moscou, Singapour. Leur point commun ? Un passage par la Silicon Valley. Ils étaient musclés, bronzés, riches. Ils se réunirent. L’événement porta un nom prometteur : « Restart Week ». La semaine du nouveau départ. Tous parlaient anglais, comme chez eux, alors que la langue, ici, était restée l’espagnol. Ils n’eurent pas à élire de chef. Il s’était désigné seul. Brock Pierce avait tout ce qu’il fallait : le charisme et les millions.

Dans un article du New York Times, le jeune homme déclinait sa « vision » pour Porto Rico : transformer l’île en start-up nation, en paradis des entrepreneurs, refonder l’économie, insuffler un élan, « dans la compassion, le respect et la transparence fiscale ». Le portrait était moqueur, mais tous n’avaient pas lu l’ironie. Grâce ou à cause de ces quelques lignes, ils étaient plus de 3 000, en mars 2018, six mois après l’ouragan, à atterrir sur l’île ravagée.

Pendant deux jours, la terre gronda. Le matin du troisième jour, les habitants découvrirent un vide. Des maisons envolées, des forêts défeuillées.

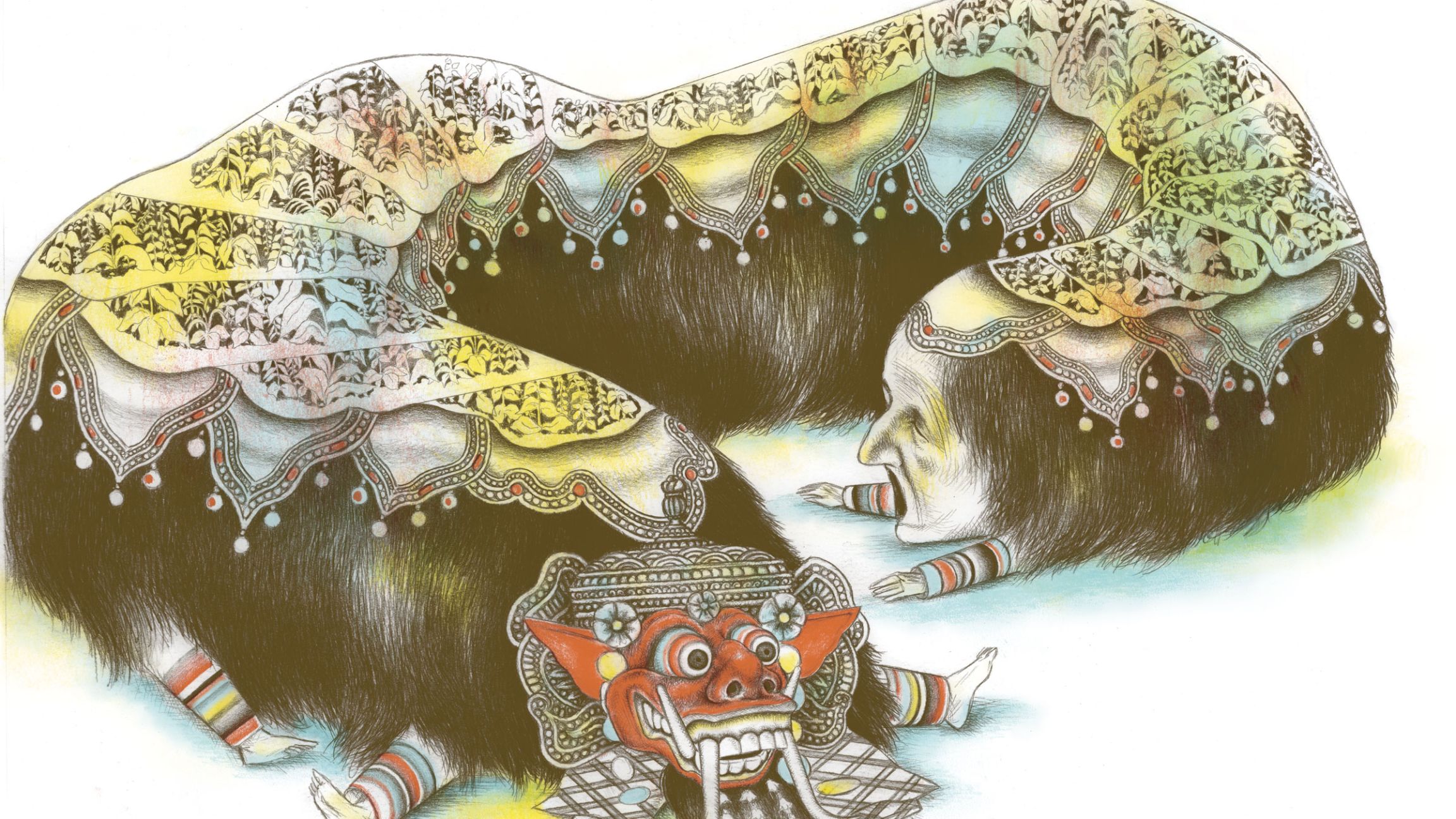

Les nouveaux venus s’installèrent à San Juan, la capitale. L’aéroport était quasiment dans la ville, à deux pas des centres commerciaux et des fast-foods. Ils colonisèrent les boîtes de nuit. Reggaeton, latin trap, salsa, électro. Brock Pierce prit ses quartiers au Monastery, un hôtel de luxe, encore debout après le passage de Maria. Les lustres en cristal illuminaient une statue de Bouddha. Les plateaux de sushis et les mojitos à volonté se vidaient en quelques minutes. À l’étage, une vue sur la baie, des divans indonésiens. Brock Pierce lança quelques mots qui sonnèrent comme une invitation : « On va vous montrer ce qu’on est en train de faire ici. Tout va changer. On va aider Porto Rico à redémarrer. Nous, on amène juste le capital, l’expertise. » Il était petit, nerveux. Terriblement charismatique. Mais il n’avait rien de plus à dire. Il disparut, une enceinte Bluetooth à la main.

Une météorite blonde

Il fut un temps, bien avant la catastrophe, où Brock Pierce était un enfant star des productions Disney. Né en 1980 dans le Minnesota, il déménagea pour les besoins de sa carrière d’acteur à Los Angeles, avec sa mère et son frère. À 17 ans, il se plaça sous l’aile d’un mentor, Marc Collins-Rector, entrepreneur d’une trentaine d’années. Avec le compagnon de ce dernier, ils créèrent un ancêtre de YouTube, Digital Entertainment Network. À l’époque, Internet aussi était une terre vierge.

Deux ans plus tard, alors que l’entreprise allait entrer en Bourse, des accusations de pédophilie contre Marc Collins-Rector commencèrent à circuler. Le trio, qui vivait ensemble, prit la fuite. La cavale dura plus d’un an. Brock Pierce dit un jour qu’ils auraient dépensé 16 millions de dollars dans cette folle échappée. La police arrêta Marc Collins-Rector dans leur villa de Marbella, en Andalousie. Extradé, il plaida coupable d’un crime étrange – avoir fait passer des mineurs d’un État à l’autre à des fins sexuelles – et reçu une peine légère. La cour décida que les jours passés dans une prison espagnole suffisaient, et demanda seulement son inscription au registre des délinquants sexuels. Il disparut alors, quelque part en Europe.

Brock Pierce fut poursuivi par trois victimes. Dans les deux premiers cas, il fut acquitté. Dans le troisième, il trouva un compromis avec le plaignant. Pour 21 600 dollars. Ensuite, il assura qu’il ne savait rien. Il s’en tint à clamer que cet homme, avec qui il avait partagé jours et nuits pendant plusieurs saisons, était « une sacrée merde ».

Pour les missionnaires en goguette sur l’île en ruine, Sol était une utopie. Un rêve. La cerner par des mots, des intentions, c’était déjà affadir le grandiose.

À 23 ans, il créa une entreprise de jeux vidéo en ligne. Il recruta un certain Steve Bannon, un ancien de Goldman Sachs. Celui-ci convainquit la banque américaine d’investir 30 millions de dollars dans la compagnie et en prit la tête en 2007. Selon son biographe, il réalisa à ce moment-là l’importance des forums en ligne dans la propagation des idées. Dix ans plus tard, Steve Bannon devint le directeur de la campagne présidentielle de Donald Trump, et une figure de proue de la résurgence de l’extrême droite aux États-Unis et en Europe.

Brock Pierce, génie des affaires, météorite blonde, continua sa trajectoire éclair. Il comprit avant la plupart des autres l’intérêt de la blockchain, une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, décentralisée, qui permit notamment la naissance des cryptomonnaies. Il pensa : le cours des monnaies virtuelles va exploser ; il fut l’un des premiers investisseurs de Bitcoin, l’un des plus gros acheteurs d’Ethereum, et devint plus riche qu’il n’était déjà. Plus encore, il se dit : la blockchain, c’est la fin de l’État, des banques, c’est l’avènement d’un monde libre. Alors il créa sa propre cryptomonnaie, EOS. Il aima livrer à qui veut l’entendre sa propre vision du « milliardaire » : « Quelqu’un qui agit de manière positive sur la vie d’un milliard de gens. » Il n’avait pas 40 ans, mais désormais son projet s’appellait « Sol ».

Pour les missionnaires en goguette sur l’île en ruine, Sol était une utopie. Un rêve. La définir, la cerner par des mots, des intentions, c’était déjà percer la bulle, affadir le grandiose. Sol, pour certains, serait une ville, construite à partir de rien sur des décombres, et basée sur les principes de la « crypto » : transparence, sécurité, décentralisation. Sol, pour d’autres, serait simplement une communauté d’« individus aux talents extraordinaires », les « crypto-bro », les « frères crypto ». Sol serait une révolution. Une façon de dire : « Écoutez. Observez. Si vous nous donnez les clés, voici ce que nous ferons du futur. »

Et les voici donc, ces « talents extraordinaires », sous le soleil aveuglant de Porto Rico. Dans les rues pavées du vieux San Juan, des églises coloniales côtoient des Starbucks flambant neuf. Plus une chambre d’hôtel n’est disponible, plus une place dans les restaurants, « les tarifs d’Uber sont multipliés par quatre ! », se réjouit un « frère crypto » comme s’il s’agissait d’une bénédiction. Ingénieurs en énergies renouvelables, programmeurs, anarcho-capitalistes, ils sont ivres de possibilités. Un homme, en pleine rue : « Et si je te dis qu’on peut te donner le contrôle pour vendre tes données toi-même ? Ce sont les tiennes, pourquoi est-ce que ce serait Facebook ou Google qui empocherait l’argent ? »

Quelques mètres plus loin, un autre, Polonais de Londres, bondissant sur place, des oreilles de lapin sur la tête. Il vient de divorcer, cherche de nouveaux horizons. Ce sera peut-être Porto Rico, ou le Liberland, une République autoproclamée en 2015, un micro-État libertarien entre la Croatie et la Serbie. « Je n’ai pas acheté de crypto au bon moment, donc je n’ai pas d’argent, comme les autres. Mais la blockchain, c’est le futur de tout. Et Brock, il a le cœur qu’il faut pour créer le monde parfait de demain. » À l’aube de cette nouvelle ère, Brock Pierce est leur messie et la blockchain, leurs Écritures.

Fonder la Singapour des Caraïbes

Au Monastery, le prophète n’a pas de chambre, pas même de lit. Il se contente de dérouler un tapis de yoga sur le sol et de s’allonger quelques heures, en se gorgeant d’« énergie terrestre ». Au dernier étage, un Portoricain répond à une interview télévisée. Michael Angelo est étudiant, il a fondé une start-up qui veut produire un bracelet permettant d’identifier un individu à son seul rythme cardiaque. Il parle un anglais parfait, urbain, malgré son appareil dentaire. « L’ouragan nous a laissés complètement démunis, mais Brock nous a montré notre plus grande richesse : la connexion entre les gens. C’est ce que la blockchain va nous apporter. Nous allons créer un monde meilleur, pour tous, car bientôt ce sera la nouvelle norme d’être entièrement connecté. »

Pour les missionnaires de ce nouveau Nouveau Monde, la référence reste Burning Man, le festival libertaire créé en 1986 dans le Nevada.

Applaudissements et compliments fusent. « Je savais que t’étais bon, mais merde, je ne t’avais encore jamais vu devant la caméra », commente le messie de sa voix de fumeur en tenant le Portoricain dans ses bras. « J’étais inspiré », répond le disciple. Brock Pierce le récompense d’un signe de tête. Voilà tout ce qu’il désire. Inspirer. Fonder la Singapour des Caraïbes grâce au mariage de l’intelligence, de la technique et des ressources. Sa fortune personnelle est estimée entre 500 millions et 1 milliard de dollars.

Pour les missionnaires de ce nouveau Nouveau Monde, la référence reste Burning Man, le festival libertaire créé en 1986 qui se tient dans le Nevada et attire près de 70 000 personnes. Régi par des principes d’autogestion et de liberté créatrice totale, l’événement est un rassemblement de cultures alternatives et un lieu de libération, de décloisonnement. Brock Pierce s’y est marié en 2018, habillé en licorne, avec Crystal Rose, programmeuse et fondatrice d’une application de messagerie, Sense Chat. Leur union, bien sûr, a été enregistrée sur la blockchain, sous forme d’un contrat renouvelable chaque année.

La « Jeanne d’Arc de la blockchain »

Dans les salons du Monastery, l’« influenceuse » Toni-Lane Casserly se déhanche sous les yeux des voyeurs aux pattes blanches. Venue du Texas, d’origine amérindienne, Toni-Lane Casserly est une mondaine des temps modernes. Elle a fondé Coin Telegraph, l’une des plus importantes sources d’information spécialisée sur les cryptomonnaies. À la frontière entre la pseudo-philosophie, la pensée indigène et la révolution numérique, elle rêve de repenser la façon dont les sociétés humaines s’organisent politiquement. Comme les autres « frères crypto », playboys de la Silicon Valley, elle prêche le libertarisme, l’autogouvernance, la fin de l’État et de ses pesanteurs. Elle se fait même appeler la « Jeanne d’Arc de la blockchain ».

Pour devenir leur terre promise, Porto Rico avait un avantage comparatif décisif : la baisse des taxes. L’île jouit d’une indépendance totale en matière de fiscalité par rapport aux États-Unis. En 2012, le gouvernement portoricain a voté deux lois dans le but d’attirer les investisseurs étrangers. L’Act 20 réduisait les impôts à 4 % sur les entreprises de services. L’Act 22 exemptait les nouveaux résidents de toute imposition sur les dividendes, les intérêts et la plus-value.

En contrepartie, l’île a exigé de passer la moitié de l’année sur le territoire et de reverser un montant de 5 000 dollars à des organisations caritatives agréées. Une obole et une aubaine. Les libertariens de la Silicon Valley ont gagné beaucoup, en peu de temps. « Pourquoi irais-je donner mon argent à Donald Trump ? Je ne suis pas contre l’idée de reverser à la communauté, mais le gouvernement ne s’y prend pas de la bonne manière. Ici, je peux voir ce qui est fait de l’argent que je donne, je peux choisir où il va », commente un missionnaire start-uper. Il ajoute, sur le ton de l’évidence : « C’est notre Tea Party à nous. » La Tea Party, c’est l’acte de foi premier. Une révolte qui éclata dans le port de Boston en 1773 contre l’Empire britannique et son système d’imposition. L’événement précipita la révolution américaine et la création des États-Unis, le pays de toutes les libertés. Pour les disciples de Sol, fonder un État ou refuser l’impôt revient sensiblement à la même chose.

Sur l’île dévastée, ces deux nouvelles lois n’ont pas fait pas l’unanimité. « Ce qu’on leur dit, en tout état de cause, c’est de venir ici se la couler douce au soleil où ils n’auront pas à payer d’impôts, ni à participer à la vie locale,dit amèrement Manuel Natal, le plus jeune député de Porto Rico. Or aucune statistique ne montre que transformer Porto Rico en paradis fiscal n’a contribué à notre développement économique. » Puis, il montre du pouce, derrière lui, dans le hall du capitole portoricain, la fresque de Christophe Colomb, et conclut : « Qu’est-ce qui les différencie des premiers colons ? »

« Une nation d’entrepreneurs »

Les voici qui réfléchissent. Après le succès d’une telle édition de la Restart Week, comment faire mieux la prochaine fois ? Collés les uns aux autres sur un grand canapé, ils portent des tongs, des sarongs et des chemises ouvertes comme les touristes qui reviennent de la plage et traversent les villes balnéaires en slip de bain. Ils iront à l’Ouest, c’en est décidé. À Mayagüez, à Rincón, des capitales du surf, où l’on trouve aussi l’une des meilleures universités d’ingénieurs de l’archipel. Le temps est venu d’étendre le cercle des disciples, de former la nouvelle garde.

« Plus d’un quart des étudiants de Mayagüez ont des problèmes de logement », commente nonchalamment Josh, affalé à un bout de la banquette, le regard masqué par ses lunettes de soleil, somnolant à moitié après avoir passé la nuit avec les musiciens d’un grand concert sponsorisé par Lottery.com, un site qui utilise la technologie de la blockchain dans les jeux d’argent. Josh Boles se présente comme l’« attaché de presse » de Brock Pierce. Américain, la trentaine, lui qui affirme haut et fort vouloir sortir du capital traditionnel vient de quitter un family office, un cabinet de gestion de patrimoine des grandes fortunes.

On leur dit de venir ici se la couler douce au soleil où ils n’auront pas à payer d’impôts, ni à participer à la vie locale. Mais qu’est-ce qui les différencie des premiers colons ?

Manuel Natal, député de Porto Rico

De la même manière, les principaux hôtels de luxe de l’île, dont le Condado Vanderbilt où se tient la principale conférence de Restart Week, appartiennent à John Paulson, un investisseur et magnat de l’immobilier new-yorkais controversé. Il a fait une fortune pendant la crise des subprimes aux États-Unis en rachetant les maisons de ceux forcés de vendre au prix le plus bas. L’entreprise de ce quinquagénaire fringant, premier à avoir soutenu la candidature de Donald Trump à la présidence, a gagné 15 milliards de dollars en 2007, l’année de la crise.

Sur l’île dévastée, la fuite des cerveaux est l’un des principaux fléaux. Les jeunes diplômés sont prisés dans le reste des États-Unis. La Nasa, par exemple, compte plusieurs ingénieurs portoricains. Brock Pierce, gorgé d’enthousiasme, décline son programme : « On va faire venir les meilleurs formateurs. Nous ne manquons pas de capital. La seule chose dont les Portoricains ont besoin, ce sont des opportunités. Nous allons créer ici une nation d’entrepreneurs. » La flamme le consume : « Voilà ce qu’on va faire : on va organiser un “cruise-in”, la Restart Week se tiendra sur un bateau de croisière, amarré dans le port de Mayagüez. Il y aura tellement de monde… ! » Et les disciples applaudissent.

L’idéologie de la décentralisation porte à vivre au jour le jour, au gré des rencontres, « des courants humains ». Un samedi matin, l’équipe de Restart propose aux missionnaires de participer à la mise en place de panneaux solaires dans un village. Et un petit groupe de « volontouristes » – contraction de « touristes » et de « volontaires », bénévoles – quitte San Juan, surexcité, sans avoir conscience encore des ravages de Maria dans les campagnes de l’île.

La terre était bénie, pourtant

Les routes de l’archipel portent les cicatrices du désastre, défoncées par endroits, bordées de panneaux publicitaires renversés. Maria s’est attardée dans l’intérieur montagneux. On voit des glissements de terrain, des voitures écrasées, des maisons au toit couvert de bâches bleues. Distribuée par la Fema (Federal Emergency Management Agency, l’Agence fédérale des situations d’urgence), cette toile bleue est devenue le symbole d’une reconstruction qui n’arrive pas.

Une pluie drue s’abat sur le toit des voitures automatiques, omniprésentes comme dans le reste des États-Unis, bien qu’elles peinent dans les côtes. Par hasard on s’arrête dans la station-service de Tito. Musclé comme un paysan, par le travail et les éléments, la peau coriace et la face espagnole, il tient une échoppe qui fait office de supermarché et de centre communautaire. Un tiers des hommes et des femmes de l’île dévastée reçoivent des bons d’alimentation du gouvernement américain, mais ce sont des cartes à puce, et sans électricité pour faire marcher l’appareil, elles ne fonctionnent pas. Heureusement Tito a un générateur et partage le courant. « Il faut bien que les gens mangent », lance-t-il en passant deux miches de pain à la caisse.

Sa carrure est un mensonge. Tito ne cultive rien, parce qu’il n’y a rien à cultiver à Porto Rico. La terre était bénie, pourtant. Au commencement, rappelez-vous, l’île était une colonie de plantation. Jusqu’à la fin des années 1940, la moitié de la population travaillait dans la canne à sucre. Le climat doux, humide et ensoleillé des hauteurs tropicales était propice à l’agriculture. Pourtant, bien avant la catastrophe, déjà, bien avant les missionnaires du nouveau Nouveau Monde, les Portoricains importaient plus de 85 % de leur nourriture.

Bien avant la catastrophe, déjà, les Portoricains importaient plus de 85 % de leur nourriture. L’archipel s’enfonça dans la dette. Il fut mis sous tutelle.

La Seconde Guerre mondiale avait rebattu les cartes. À l’époque, les gouvernements local et fédéral imposèrent une industrialisation accélérée, en créant des conditions fiscales favorables pour encourager les capitaux privés. Ils créèrent des zones franches, et en une dizaine d’années, l’agriculture laissa la place à la manufacture. « On a ridiculisé les agriculteurs, c’était devenu une insulte de travailler avec la terre », résume Maricel, professeure d’art dans un lycée d’Utuado. Plus tard, la même stratégie fut utilisée pour attirer l’industrie pharmaceutique. Puis des entreprises du secteur tertiaire. Jusqu’à ce que les conditions fiscales favorables eurent expiré, et que les entreprises eurent délocalisé, forçant l’État à s’endetter.

L’archipel s’enfonça dans l’enfer des créances. N’étant pas un État à part entière, le territoire ne put se mettre en faillite. Il fut donc mis sous tutelle. Toutes les décisions locales durent être entérinées par une commission de contrôle fiscal – la junta fiscal – désignée par le Congrès états-unien, le propriétaire légal de Porto Rico. Il n’y avait plus d’agriculture, donc. Et des paysans traversaient l’île deux fois par jour pour travailler dans un call center de San Juan. Les « frères crypto » ne le savaient pas, mais les gens aussi, ici, en avaient assez de l’État et de ses décisions absurdes. Ils étaient aussi libertariens, en un sens. Comme quoi, on faisait dire tout et son contraire aux idées politiques.

« L’ouragan nous a ouvert les yeux »

S’ils avaient commencé par poser des questions, s’ils avaient eu ce genre de curiosité, les missionnaires de la blockchain auraient entendu les revendications des hommes et des femmes de l’île dévastée. Juste après la catastrophe, les premiers à apporter leur soutien furent les militants écologistes. Pour sauver les récoltes perdues, ils organisèrent des brigades solidaires, et allèrent de finca en finca, de ferme en ferme, filer un coup de main. Ils arrivèrent à trente, et firent en une journée le travail d’un mois. Les exploitations qui mettaient en place des pratiques plus naturelles montrèrent plus de résilience face aux éléments.

« L’ouragan nous a ouvert les yeux », constate Jesus Vazquez, l’un des organisateurs de l’Organización Boricuá de Agricultura Ecológica. Les habitants apprennent à privilégier les énergies renouvelables. Désormais, l’expression « souveraineté alimentaire », naguère réservée aux militants, est devenue un sujet de discussion nationale.

Toute la maison tremblait, comme si elle allait exploser. Il y a eu un moment de calme, et on est sortis. Et là j’ai vu des éclats de verre qui tourbillonnaient, comme ça.

Luis, habitant de Mariana

Des jeunes s’intéressent aux plantations. « Ils veulent comprendre comment les choses poussent. C’est thérapeutique aussi. Une façon de revenir à la terre, de se sentir prêt si une autre tempête arrive », dit Ian Pagan-Roig, un grand sec élancé et timide, les mains souillées de terre et un doctorat au mur. Jusque-là, il vivait en ermite juste en dehors de la zone urbaine de San Juan, avec deux vaches. Ses programmes de sensibilisation sont devenus de plus en plus populaires. Depuis la catastrophe, au moins vingt jeunes travaillent avec lui de manière ponctuelle dans sa petite exploitation entièrement bio et non mécanisée.

À Mariana, un village de l’est de l’île, Christine et Luis racontent « leur » Maria. « On s’est réfugiés dans une salle de bains, au sous-sol. Les murs sont en béton, c’est du solide », se souvient Luis. « Toute la maison tremblait, comme si elle allait exploser. » Ils sont restés deux jours dans leur abri de fortune. « Il y a eu un moment de calme, et on est sortis, poursuit Christine. Et là j’ai vu des éclats de verre qui tourbillonnaient, comme ça », elle fait tourner sa main comme un lasso. Les vitres ont volé en éclats. Le mot « ouragan » vient de juracan, un mot taino, la langue indigène des Caraïbes. C’est l’arme maîtresse d’une déesse des vents colérique.

Si les nouveaux colons étaient venus ici, dans le salon de Luis et Christine, ils auraient peut-être été étonnés d’entendre aussi parler de décentralisation. Dans leur cuisine, un artiste anarchiste (un « anartiste ») a peint un tableau représentant la vue de la cuisine juste après les tempêtes. La maison, construite par le père de Luis, était accrochée à un pan de colline perdue dans la forêt. Mais les arbres sont partis. Sur la fresque, on voit la mer au loin, et les voisins, tout près. « On ne savait même pas qu’ils étaient là ! », plaisante Christine.

Christine est entrepreneure, universitaire, jeune et hyperconnectée, Luis est compositeur. Et ils ne font pas tache, au milieu de leur barrio rural. Après la catastrophe, le couple a repris les rênes d’une association locale, et fait de Mariana un modèle d’organisation communautaire. Ils sont au-devant d’un mouvement grandissant d’aide mutuelle, né à La Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina, qui a grandi à Porto Rico, en Caroline du Nord, dans le Wisconsin, en Floride, après chaque nouvelle catastrophe. Alliant savoir-faire locaux et connexions globales, les militants cherchent à outrepasser les échelons gouvernementaux inefficaces et corrompus pour construire des communautés à la hauteur des challenges environnementaux.

« Le pire est arrivé. Et ils n’ont rien fait »

« Il faut une décentralisation des pouvoirs, réclame Christine. Il faut redonner aux communautés locales un vrai pouvoir de décision sur leur vie. On accepte de faire partie des États-Unis en se disant, si jamais le pire arrive, ils viendront nous aider. Mais le pire est arrivé. Et ils n’ont rien fait. » Le président américainDonald Trump ne veut pas « dépenser un dollar de plus pour Porto Rico ». Les hommes et les femmes de l’île en ruine craignent de ne jamais voir venir les 19 milliards de dollars d’aide fédérale promis pour la reconstruction.

« Sol, la blockchain, ça peut changer tout ça », assure Francisco Laboy. L’entrepreneur en énergie solaire fait visiter le Museo del Niño, un ancien couvent situé en face de la deuxième plus vieille cathédrale des Amériques, rachetée par l’une des fondations de Brock Pierce. Ses panneaux solaires ont ramené la lumière dans le vaste édifice. Portoricain d’origine, il a longtemps vécu sur le continent. Quand il est rentré au pays, il a pu bénéficier du même régime fiscal que les gringos.

Mais pour lui, c’est d’abord l’élite portoricaine qu’il faut mettre en cause. Il les connaît bien, il a grandi avec eux, son cousin est le ministre du Développement économique. « Ce qu’il faut savoir, c’est que seule une vingtaine de riches familles contrôlent cette île, des gros propriétaires terriens aux magnats du rhum. Je suis persuadé que la blockchain va apporter plus de transparence. »

Face à la cathédrale illuminée, les disciples veulent ouvrir un « musée des oubliés ». Le quinquagénaire aux panneaux solaires en est sûr : « Ils ont les meilleures intentions du monde. Ils ne sont pas comme les autres gens qui profitent des réductions fiscales. »

Un entrepreneur d’Alaska clame : « Nous sommes tous américains. » C’en est trop. Une femme hurle : « On ne veut pas de vous ici ! »

D’autres doutent. D’autres encore fulminent. Lors d’une réunion publique, une « journée d’écoute » des Portoricains est organisée par les missionnaires. Entièrement en anglais. Et chargée des caméras des médias internationaux. La confrontation éclate.

Brock, micro à la main, essaie de faire voir son point de vue : « Le but n’est pas de créer de la richesse, c’est de créer de l’impact. Porto Rico doit changer. » À Detroit aussi, les choses doivent changer, pourquoi venir ici ? demande une jeune Portoricaine menue, énergique. « C’est sûr, mais je ne vais pas à Detroit, j’aime l’eau, j’aime les pays chauds », s’amuse Brock. Un entrepreneur en télécommunications de l’Alaska en short, chemise et collier de fleurs clame : « Nous sommes tous américains » et c’en est trop. Une femme hurle : « On ne veut pas de vous ici ! On ne veut pas que vous veniez nous dire comment on doit faire les choses ! » Le soir même, pas ébranlés pour un sou, assis en cercle à côté de la piscine d’un hôtel de luxe loué par Brock Pierce, ils chantent « Restart Puerto Rico », « Redémarrer Porto Rico », sur un air de Bob Marley, ad nauseam, les sourires figés dans une torpeur bienheureuse.

« Fascination pour le succès à l’américaine »

Porto Rico, jour 2. Pour la Restart Week de mars 2019, ils n’étaient plus que cinquante. Le cours des cryptomonnaies avait chuté. La valeur unitaire du Bitcoin était de moins de 4 000 dollars, un cinquième de sa valeur de décembre 2017. Les jours fastes où une bonne idée et un bon contact pouvaient faire de n’importe quel matheux hagard un millionnaire étaient révolus. Sol avait été un rêve. Restart soutenait quelques projets de développement sur l’île, mais rien qui ne rappellait les millions promis par Brock Pierce un an plus tôt.

Les disciples se divisèrent. On fit le tri pour identifier les vrais croyants. Il y eut des déçus. Et même des cassés. Amber était programmeuse. Elle avait suivi la vision du prophète, travaillait dans une entreprise de blockchain, et vivait dans un co-living, une colocation améliorée qui faisait office d’accélérateur de projets pour jeunes entrepreneurs – ainsi, ils pouvaient travailler en se brossant les dents ou en petit-déjeunant. Mais cette « team house » ferma. Et Amber fut licenciée. Elle se retrouva dans une colocation normale. Depuis ses fenêtres, on voyait les jets des plus fortunés, gérants de fonds spéculatifs et magnats de l’immobilier, ceux dont la fortune reposait sur le capitalisme historique, décoller de l’aéroport privé de Miramar.

Les regardant, tous, déchus et peinant dans leur nouvelle vie, un jeune Portoricain dit : « Le vrai problème, c’est notre fascination pour cette notion de succès à l’américaine. On ne te dit pas : tu vas te vautrer, une fois, deux fois, mille fois. Peut-être que tu ne réussiras jamais. On ne te le dit pas. Mais entreprendre, réussir, ce n’est pas pour tout le monde. » Jonathan Gonzalez avait fondé une compagnie d’assurance contre les ouragans automatisée sur la blockchain. Et il n’avait pas attendu l’arrivée des missionnaires pour le faire.

Brock Pierce, en bon messie, serait probablement le dernier à arrêter de croire. « Tu sais ce qui me tient éveillé la nuit ? L’insécurité alimentaire à Porto Rico. » En boucle, il diffusait la bonne parole. « Tu vois, les deux principaux secteurs d’innovation dans le monde, c’est l’intelligence artificielle et la blockchain. Et je t’assure que Porto Rico figure dans le top 10 aujourd’hui. Nous avons un mouvement maintenant. C’est un petit mouvement, mais c’est un mouvement. »

« Un phare pour le reste du monde »

Le téléphone sonna. Le génie des affaires conseilla quelqu’un sur le meilleur moyen de transférer 800 millions de dollars entre l’Inde et le Brésil avec le moins de pénalités fiscales. Puis il montra un message reçu le matin même : « Je vais bouger ma famille à PR » (pour « Porto Rico »). « Tu vois ? C’est l’un des plus grands investisseurs du monde. Il a un yacht de 75 mètres. »

Il déroula : « Avec l’infrastructure, l’éducation, le capital, les conditions fiscales qu’on a à Porto Rico, ensemble on peut en faire un phare pour le reste du monde. » Mais il n’était pas dupe : « Les gens, sur place, ont eu une mauvaise impression de nous. Ils ne voyaient que le bitcoin, la hype. Mais cette année, ou l’année prochaine, on va bâtir des ponts avec les militants qui parlent de la décentralisation là-bas », dit-il en triturant un bracelet. Pour le moment, son investissement principal, c’était l’option mise sur le Monastery. 5,5 millions de dollars. « La colonisation est pernicieuse, affirma le chauffeur du Uber. On aime notre île, mais on a très peu d’estime de nous-mêmes. D’instinct, on ne comprend pas pourquoi les gens veulent venir vivre ici. Alors, quand ils emménagent, c’est comme si on leur était reconnaissant. »

Les gens sur place ont eu une mauvaise impression de nous. Ils ne voyaient que le bitcoin, la hype.

Brock Pierce

Pour les hommes et les femmes de l’île, les militants de l’aide mutuelle, décentralisés de force et par choix, c’était aussi le jour 2. Dans le quartier d’Ocean Park, sur le bord de la mer à San Juan, Christine et Luis donnèrent rendez-vous dans un restaurant végétarien. Le chef, qui avait mis sa mère en cuisine, raconta en souriant : « Elle n’aurait jamais pensé faire de la cuisine sans viande, avec des produits du coin. Comme quoi, tout le monde peut changer. »

Cela faisait plus d’un an que Christine et Luis essayaient de convaincre l’île que plus d’autonomie serait bénéfique, qu’il fallait pour cela chasser les anciens, les présents et les futurs colons. « On est crevés. Ça fait des mois qu’on bosse pour réparer les pots cassés. Beaucoup de gens comme nous sont à la limite du burn out », déclara Christine.

Pourtant, elle souriait. Dans son ventre, une petite fille, à quelques semaines de naître dans un nouveau Porto Rico. « On a décidé de prendre du recul, de passer les rênes à quelqu’un d’autre sur place, dit Luis. Maintenant on va se focaliser entièrement sur la solidification du mouvement. Il y a une vraie volonté de changer les choses, mais personne n’a pu prendre la distance nécessaire pour se dire : qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Qu’est-ce qu’on construit pour vraiment changer les choses ? »

À Mariana, Christine et Luis regardaient les arbres de leur maison pousser doucement. Bientôt on ne verrait plus la mer au loin. Il ne resterait que la fresque pour se rappeler les paysages que la dévastation avait rendus si beaux, les voisins qu’on avait redécouverts. Tout était paisible, les batteries solaires murmuraient, les poulets picoraient. « J’ai l’impression d’être dans l’œil du cyclone, confia Christine. Un moment de calme avant que la tempête revienne. » À des milliers de kilomètres, la fille de Brock Pierce et de Crystal, Aurora, venait de naître. Sur ses premières photos, elle portait une fausse corne de licorne.