« T’as qu’à mettre “Carla”, ça fait pute ! » Calée dans son transat, joint au bec, « Carla » et son sourire électrisent le calme rosé de ce début de soirée frisquet. Le jour descend sur le champ, les serres, la route, les rares voitures garées sous les pins et les platanes de l’allée. C’est elle qui a choisi de s’installer dehors sur le talus tandis que les fenêtres des maisons d’en face s’allument une à une et que le dîner se prépare en cuisine. « La fumette, je sais qu’ils savent, mais je ne fume pas devant eux, c’est une question de respect. » « Eux », ce sont les encadrants de la ferme Emmaüs de Baudonne, non loin de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), une poignée de salariés qui ont signé pour ce fragile sacerdoce : offrir à des femmes détenues la possibilité de préparer hors les murs, pendant deux ans maximum, leur sortie de prison, en les remettant en mouvement – physiquement, mentalement, socialement –, notamment par le travail de la terre.

« Pull up comme j’ai faim ! » Fidèle à son habitude, Carla balance vannes et exclamations. Ce soir, elle y ajoute des pans de sa vie, comme autant de boules de bowling. « J’ai pas besoin d’un mec pour être folle. Je suis accusée de tentative d’homicide et viol sur personne majeure. Et tu sais quoi ? Je n’ai aucun remords ! » Ses placements en foyer, ses visites à sa petite sœur, les origines de sa mère – « gitane d’Espagne » –, ses incarcérations chaotiques… « On m’a virée de Versailles, Fleury, Fresnes ». Arrivée il y a quelques mois, Carla a rencontré sa « meuf » ici. À 20 ans, elle est la cadette des femmes de la ferme, la seule à attendre son jugement et, depuis peu, libre. « Je ne suis plus sous bracelet électronique depuis trois mois, mais Gabi me l’a dit il y a seulement deux semaines, pour pas que je sois tentée de déconner. »

« J’ai côtoyé plusieurs fois la mort »

Les onze femmes – toutes volontaires – sont passées par la case détention, et ont été sélectionnées sur entretien et analyse de leur fiche pénale et médicale pour bénéficier de cet aménagement de peine. Pour la plupart d’entre elles, il s’agit d’un « placement extérieur », un dispositif conçu dans les années 1970 pour répondre au problème de surpopulation carcérale, mais qui reste marginal, notamment par manque de structures : seules 6 % des détenues en aménagement de peine – et 8 % de leurs homologues masculins – bénéficiaient d’un placement extérieur en 2018, selon l’Observatoire international des prisons (OIP). « Ma chance a été que mon avocate connaissait Gabi grâce à son père, qui était pote avec lui. Quand elle m’a parlé de la ferme, direct j’ai dit non. Puis j’ai reçu le prospectus, et je me suis dit : “why not ?”. »

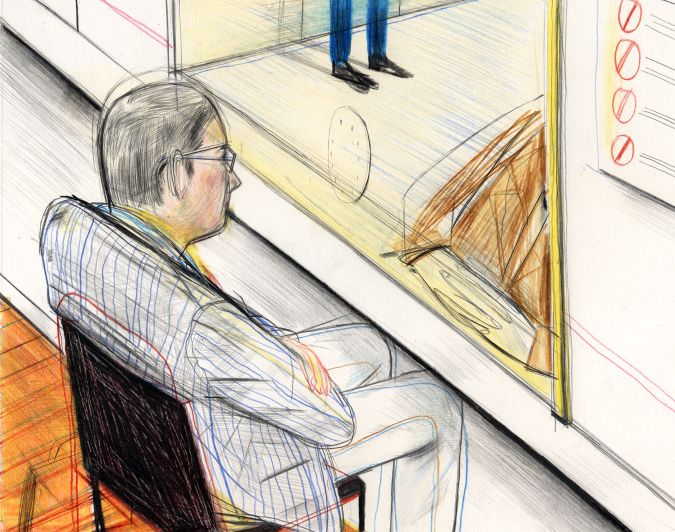

« Gabi » est le pivot, pour ne pas dire l’âme, de la ferme. C’est lui qui a fondé et dirige ce lieu unique en France, le seul à permettre à une douzaine de femmes de travailler comme maraîchères, payées au smic (11,50 euros de l’heure). Un graal ou presque quand le travail en détention est rémunéré entre 2,25 et 5,07 euros de l’heure, en vertu du contrat d’emploi pénitentiaire, hors du Code du travail. Gabi Mouesca a été un membre actif d’Iparretarrak, groupe armé indépendantiste clandestin défendant une vision sociale de l’action politique, au service des « petits » du Pays basque, paysans ou prolétaires. « Peu importe que je sois directeur, je me sens ouvrier, la lutte des classes est loin d’être finie ! », confie-t-il de bon matin dans son bureau, où trône un portrait de l’abbé Pierre. Comme à l’affût, son regard d’acier cherche l’horizon à intervalles réguliers. « Ce matin au réveil, comme tous les 1er mars, j’ai eu une pensée pour mon camarade Didier [Lafitte, ndlr]. Nous étions dans la même voiture, et c’est lui qui s’est fait tirer dessus. C’était il y a pile trente ans. Si j’avais été assis à sa place, c’est moi qui y passais. J’ai côtoyé plusieurs fois la mort de près. » La prison également. Condamné à plusieurs reprises par la justice, notamment pour son rôle dans une fusillade ayant coûté la vie à un gendarme en 1983, mais aussi pour une évasion, le jeune sexagénaire sec comme une branche a passé dix-sept ans derrière les barreaux. À sa sortie, il a été interdit de séjour dans les Pyrénées-Atlantiques pour cinq ans. Devenu chantre de l’abolitionnisme pénal – courant de pensée qui prône la disparition des prisons –, il a dirigé de 2004 à 2008 la section française de l’OIP, association de défense des droits humains en détention, avant de travailler à la réinsertion des détenus pour Emmaüs.

C’est en visitant les fermes de l’association dédiées à l’accueil des hommes en fin de peine, qu’il se met en tête en 2014 d’ouvrir un lieu similaire pour les femmes. « Je venais d’un monde d’hommes, il était temps de rencontrer l’autre moitié de l’humanité », résume-t-il, mi-sérieux, sa tasse de café à la main. Représentant 3,6 % de la population carcérale, soit un peu plus de 2 500 personnes, les femmes font figure d’oubliées d’un système pensé pour leurs homologues masculins. La plupart sont emprisonnées dans des quartiers dédiés, à l’intérieur de prisons pour hommes, ce qui implique de nombreuses limitations dans l’accès aux équipements, activités ou formations, en vertu notamment du respect de la non-mixité. L’objectif de Gabi Mouesca est d’éviter aux détenues les plus désocialisées le choc de la sortie sans accompagnement. Il balaie d’un revers de main le parallèle avec son cas particulier : « Moi je n’ai pas eu de choc, j’avais une famille, un logement, une organisation qui m’attendaient. » Et précise qu’en prison, il était rasé et habillé tous les jours à 6 heures du matin.

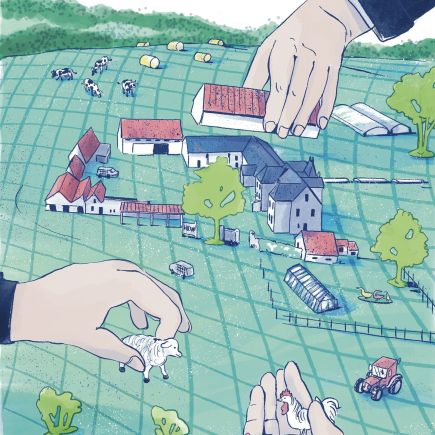

L’homme est tenace, et l’occasion de concrétiser son projet se présente enfin à Baudonne, un lieu-dit de Tarnos, coincé entre l’Adour et l’océan. « Les bâtiments et le terrain jouxtant la communauté Emmaüs déjà installée là étaient à vendre. L’association nationale m’a donné le feu vert. Il n’y a qu’elle qui pouvait engager un type comme moi. » Qu’un Basque, ancien activiste qui plus est, se voie confier des terres à cultiver dans une municipalité frontalière de Bayonne, mais sise dans les Landes, avait un parfum de scandale. « Quand j’étais enfant, dans ma famille, Gabi Mouesca, c’était le mal », lâche en souriant Nathalie Ducasse, secrétaire-comptable depuis vingt-sept ans de cette communauté Emmaüs qui accueille cinquante compagnons. « Il y a eu des pétitions, et même une manifestation le jour où le conseil municipal a validé l’achat du terrain par la commune et la location pour un euro symbolique », se souvient Jean-Marc Lespade, maire communiste de la ville, pour qui le projet « entrait en cohérence avec les valeurs défendues par l’équipe municipale ». Après avoir obtenu l’agrément de l’administration pénitentiaire, la ferme accueille sa première locataire – ici chacune paie un loyer – à l’automne 2020, en pleine crise sanitaire.

« À l’isolement pendant un an »

« Mes interdictions ? J’ai pas le droit de parler à ma famille ni d’aller à Paris. » De la brume du pétard de Carla émergent des images aussi nettes que le palmier de cheveux bouclés qui orne sa tête. « En détention, j’ai été à l’isolement pendant un an. T’as droit à un parloir par mois, un appel par semaine, une promenade tous les deux jours. C’était horrible. » À la ferme, point de verrous ni de barreaux. Les « résidentes », comme le personnel les désigne, sont libres de déambuler dans les couloirs, d’entrer et de sortir de la maison qui abrite chambres individuelles et espaces communs, de faire le tour des trois hectares de terrain. Et le week-end, d’aller faire des courses ou du sport. Depuis peu, la juge d’application des peines de Dax, dont dépendent les résidentes, leur a même accordé une journée d’autonomie hebdomadaire, avec la possibilité de sortir sans être accompagnée. « La nuit, il m’est arrivé plein de fois de sortir avec ma meuf, de courir, de sauter, de crier – toutes choses impossibles en détention », jubile Carla sur son talus tandis que la lune apparaît. La ferme reste malgré tout une extension de la prison : chacune est soumise à des privations de liberté et doit respecter les obligations qui la concernent – ne pas appeler ses enfants, honorer son suivi psychiatrique, etc. Partir sans prévenir est considéré comme une évasion. « C’est arrivé une fois, relate Gabi, qui vit avec femme et enfants dans une partie de la maison. J’ai suivi la procédure et, en quelques heures, la personne a été arrêtée par la gendarmerie et ramenée en cellule. Je ne supporte pas que quiconque mette en péril l’existence de la structure, on en a tellement bavé pour la monter ! »

Ce jeudi, les détenues ont rejoint le potager et ses 1 200 m2 de serres dès 8 heures. Sous la houlette d’Alexandre Azarian, maraîcher quadra aux airs de Carlos Santana, chacune est à son affaire. « Le travail, ça dépend du groupe. En ce moment, ça fonctionne plutôt bien. Mais il arrive que je doive être derrière certaines qui ne font pas grand-chose, ou que les conflits bloquent tout. Sans parler des problèmes d’addiction. L’alcool est interdit en théorie, mais il y en a qui picolent la nuit. » Ce matin, d’ailleurs, une résidente « est limite ». Sous le tout nouveau hangar aux piliers de bois, des cagettes en plastique ont été retournées, tabourets de fortune sur lesquels Mathilde, Diana et Rosy ont pris place pour le nettoyage des légumes-racines crottés de terre, en vue de la vente du jour. « Ce ne sont pas des conditions pour travailler, s’excuse l’ancien éducateur sportif reconverti depuis six ans dans le maraîchage bio. D’ici l’hiver prochain, on espère avoir un plan de travail, des chambres froides, une salle de pause, un bureau… Tout se construit lentement. » Sans expérience dans le milieu carcéral ni formation ad hoc, Alexandre souhaitait intégrer à son travail « une dimension sociale ». Sur place, il a choisi de ne pas prendre connaissance des faits pour lesquels les femmes ont été condamnées, y compris Céline Fernandes, l’ancienne résidente embauchée quatre mois après sa sortie pour le seconder. « Ça me permet de ne pas partir avec des préjugés. Céline et moi, on est complémentaires, ça marche bien comme ça. »

Son pantalon de jogging pâle fiché dans ses bottes lui donne une allure de cavalière. Carla fait des allées et venues entre la table et les brouettes pleines à ras bord. Patiemment, elle pèse chaque légume, reportant les quantités sur une feuille. Brosse dans une main, carotte dans l’autre, Diana, installée devant sa bassine d’eau, avoue timidement qu’elle avait hâte de découvrir la ferme avant d’arriver. « En Martinique, j’adorais repiquer la salade. » En permission pour cinq jours, le temps de savoir si elle confirme sa demande d’être accueillie à Baudonne, elle repartira demain vers le centre de détention de Joux-la-Ville, dans l’Yonne, l’un des 59 établissements pénitentiaires possédant un quartier réservé aux femmes, sur les 187 que compte le pays. « C’est une bouffée d’air de pouvoir sortir ! Pour moi, la ferme, c’est un tremplin », confie-t-elle à quelques heures de son train de retour, un peu anxieuse à l’idée du long trajet avec correspondances – « ça fait longtemps, je n’ai plus l’habitude, alors une bénévole m’accompagne ».

Rosy, la cinquantaine esquintée, est là depuis deux semaines à peine, et elle aussi ressent l’angoisse de « réapprendre à vivre autrement ». « En prison, y a toujours un bouton pour les situations d’urgence. Il y a toujours une surveillante si ça ne va pas. Dehors, y a pas de bouton. » Elle a beau être enthousiaste – « chez moi, en Bretagne, j’avais un grand jardin, avec des légumes ! » –, ce début de séjour à Baudonne lui fait l’effet d’une nouvelle substance trop violente. « J’ai peur de craquer s’il m’arrive une broutille. » Comme ? « Par exemple, si je perds ma mère, qui a 70 ans… »

Le lendemain, de corvée de brouette, Rosy s’éreinte à déplacer le broyat utile aux cultures. « Je me suis donnée à fond tout de suite, j’ai envie de tout faire bien. Mais j’ai mal au dos. Le corps, il doit s’adapter. » En attendant de passer une radio, Rosy a commencé une rééducation périnéale – après cinq grossesses et un mauvais suivi en prison. « À leur arrivée, on fait un check-up complet, l’accès aux spécialistes étant très difficile en détention, explique Maria Ortego, l’accompagnante socioprofessionnelle de la ferme. La consultation gynéco est un point sensible. Beaucoup n’ont plus leurs règles en arrivant, d’autres ont tous les jours des saignements. Une femme m’a dit qu’ici, c’était comme si son corps se nettoyait de la prison. »

Sous la serre, accroupie dans les rangs d’épinards, Fabienne, cheveux tressés et lunettes sur le nez, cherche le bon geste. « J’ai peur de mal faire et de gêner la repousse », analyse-t-elle en enlevant ses oreillettes, branchées sur France Culture. Avec sa silhouette élancée et son aisance à tout intellectualiser, cette femme de 47 ans détonne dans le groupe. À Baudonne depuis deux mois, après neuf années derrière les barreaux, il lui reste encore un an à maraîcher. « C’est un autre univers… On n’est ni en prison, ni dehors. La confidentialité, l’intimité en prennent un coup parce qu’on est moins souvent seule. On dépend beaucoup du groupe aussi, de ses humeurs. Ça fonctionne par cycles. C’est un lieu très vivant dans tous les sens du terme. Et ça me demande un effort considérable d’adaptation. » Recontactée quelques semaines plus tard, Fabienne pointe encore les limites de la structure : « On est un peu écartelées entre une utopie que ce lieu tente d’incarner et la réalité qui s’impose. » On comprend à demi-mot qu’elle dénonce la faiblesse de l’encadrement, face aux addictions notamment, qui gangrènent le quotidien et conduisent selon elle à une « désaffection pour le projet collectif ». Sur les six salariés, une seule – Maria – est dédiée à l’accompagnement socioprofessionnel.

Jamais deux fois le même plat

Tout à Baudonne tient à un équilibre précaire dans lequel chacun doit trouver sa place, accepter les compromis et les règles mouvantes. Ainsi, depuis l’arrivée d’Annie dans le groupe de femmes, la cuisine n’est ouverte aux résidentes que le week-end, alors qu’auparavant, les détenues préparaient le déjeuner à tour de rôle, en binôme, les jours de semaine. Ça ne va pas sans créer de remous, tant la liberté de manger est un enjeu fort pour ces femmes dont la routine alimentaire se résumait encore il y a peu à la « gamelle ». Certaines clament l’envie de cuisiner à leur guise, quand Annie se plaint chaque lundi matin d’un plan de travail mal essuyé, d’un ustensile rangé au mauvais endroit… Mais en cette fin de matinée, chignon haut, raccord avec son port de tête princier, assurée dans son tablier blanc, la cuisinière virevolte entre les casseroles. Elle chantonne en préparant un clafoutis aux pommes. Gabi l’a affectée là plutôt qu’au maraîchage en raison de son expérience en la matière, mais aussi de son âge – Annie va sur ses 60 ans. Cette amoureuse de cuisine italienne, « née dans la marmite de [sa] grand-mère », et fervente croyante, se vante de n’avoir jamais fait deux fois le même plat depuis son arrivée il y a trois semaines. Ce midi, ce sera soupe de haricots et pâtes aux poivrons.

Annie a effectué plusieurs séjours en prison depuis ses 37 ans. Un jour, elle a raconté à son fils les violences que son mari lui faisait subir. « Moi, je parle, c’est ma façon de me venger. Je dis à tout le monde comment j’ai été traitée. Je ne suis plus la même femme depuis que je raconte, je m’occupe de moi. » Entre larmes et rires, elle montre ses ongles peints.

Le lendemain, son ciel a viré à l’orage : « C’est pas une bonne journée, je me suis endormie tard. On n’a pas droit à la télé dans les chambres, au prétexte de la convivialité, mais y a pas de convivialité ici, la télé commune marche pas ! Et moi, j’peux pas m’endormir, pouf, comme ça… » Annie aimerait que tout s’arrange, rien ne va assez vite à son goût : le rétablissement de la fibre optique, sa demande de télé individuelle, ses cours d’alphabétisation, la mise en route de son projet personnel pour la sortie. « Au début, les femmes sont très contentes d’être à la ferme. Au bout d’un mois, on constate toujours comme une chute : elles réalisent qu’elles ne sont pas libres et ont du mal à envisager l’après », observe Maria. Les 17 femmes déjà passées par Baudonne depuis l’automne 2020 ont toutes trouvé un logement à leur sortie, ont un travail ou suivent une formation. Le plus souvent dans la région de Bayonne, l’expérience de la ferme jouant comme un nouvel ancrage.

Ce soir, les résidentes défilent à tour de rôle dans le bureau de Gabi, comme au confessionnal, ou presque. C’est jour de paie. Le geste méthodique, l’homme à la voix calme compte les billets de 50 euros, sort les pièces de la caisse, glisse la fiche de paie dans l’enveloppe. « Tu as gagné 500 euros et 14 centimes. Comme tu viens d’arriver, par rapport à un smic entier, ça fait moins », explique-t-il à Rosy, avec cet accent qui fait chanter les « s ». C’est lui qui fait jouer son réseau pour trouver des logements sur un territoire saturé de résidences secondaires, qui se démène pour que le fils d’une détenue resté en Guyane puisse rejoindre sa mère, quitte à écorner les règles – « on fait ce qu’il faut, même si c’est à la limite de la légalité, on voit ensuite pour les papiers » –, lui encore qui multiplie les déplacements pour rechercher les financements indispensables à la structure, ou qui accueille les nombreux journalistes. Au point d’être parfois perçu comme omniprésent. « Gabi délègue peu, il est dans l’affectif alors que je suis dans le factuel, estime Alexandre. On n’est pas toujours d’accord sur ce qu’on laisse faire ou pas, les réponses apportées aux problèmes, mais il y a un dialogue. » L’ancien indépendantiste désormais engagé dans le processus de paix au Pays basque reconnaît ses limites : « Je me sens parfois plus proche des résidentes que du personnel, pour le meilleur et pour le pire. Je suis reconnaissant envers mon équipe de me ramener à la raison de temps en temps. »

C’est samedi, le marché s’est déployé face aux halles de Bayonne. Cet après-midi, les femmes se joindront à l’anniversaire de la fille aînée de Gabi dans la cour de la maison. En attendant, Carla, à l’équipe vente, chante avec lyrisme les subtilités du chou châteaurenard comparées à celles du chou cabus. « Je suis parisienne, j’ai jamais fait ça de ma vie ! Et en plus j’aime pas les légumes, je répète juste ce que j’ai entendu ! » jure-t-elle. Avant d’admettre : « La vente, c’est devenu mon délire. J’aimerais passer un diplôme. Et j’essaie d’avoir mon permis. » Lentement, le ciel se dégage sur les quais de la Nive, révélant épinards et carottes dans leurs plus beaux atours. Le cappuccino siroté à l’arrivée est un lointain souvenir. Les clients se font attendre. Un temps mort, un coup de mou. Sous sa capuche, une Carla transie de froid lève le nez vers le soleil : « Et toi, tu sers à quoi ? ».