La caméra infrarouge

L’image est froide. Sans couleurs ni émotions. Après dix mille kilomètres d’errance, ces clandestins venus d’Asie sont surpris en pleine nuit par une caméra infrarouge tenue par un garde-frontières hongrois. L’Europe, qui ne sait plus comment faire pour stopper les candidats à l’exil de plus en plus nombreux, appelle à la rescousse la technologie et l’électronique. Nulle douleur, aucun hurlement : l’arrestation se déroule dans le silence. Les clandestins se font comme cueillir par les gardes-frontières. « C’est une belle prise », dit le commandant hongrois qui, ce soir-là, dirige l’opération. L’histoire de ces fantômes, de ces silhouettes pleines de chaleur que révèle la caméra infrarouge, je la découvrirai en Ukraine, la dernière frontière avant l’Europe, celle qui borde la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie.

Merci !

Nous voilà à Pavshino, dans un camp de rétention pour clandestins, à l’ouest de l’Ukraine. L’endroit est bien caché. Pas étonnant : Pavshino est une ancienne caserne militaire. Pour trouver le camp, il faut rouler des kilomètres depuis la ville de Mukachevo, emprunter un petit chemin forestier et là, tout au bout, c’est le camp. Ou plutôt la prison de Pavshino. L’endroit est sinistre, il fait froid, la température est de – 10° C. Quand je découvre les lieux pour la première fois, des cris m’accueillent. « Merci, merci, thank you !… » Je n’ai encore rien dit, je ne me suis pas présenté, je n’ai posé aucune question. Je comprendrai plus tard. A Pavshino, les visites sont rares. Les clandestins me disent donc merci d’être là avec mon interprète. Merci parce qu’ils croient que je vais les sortir de là. Merci parce que je filme leurs conditions de détention.

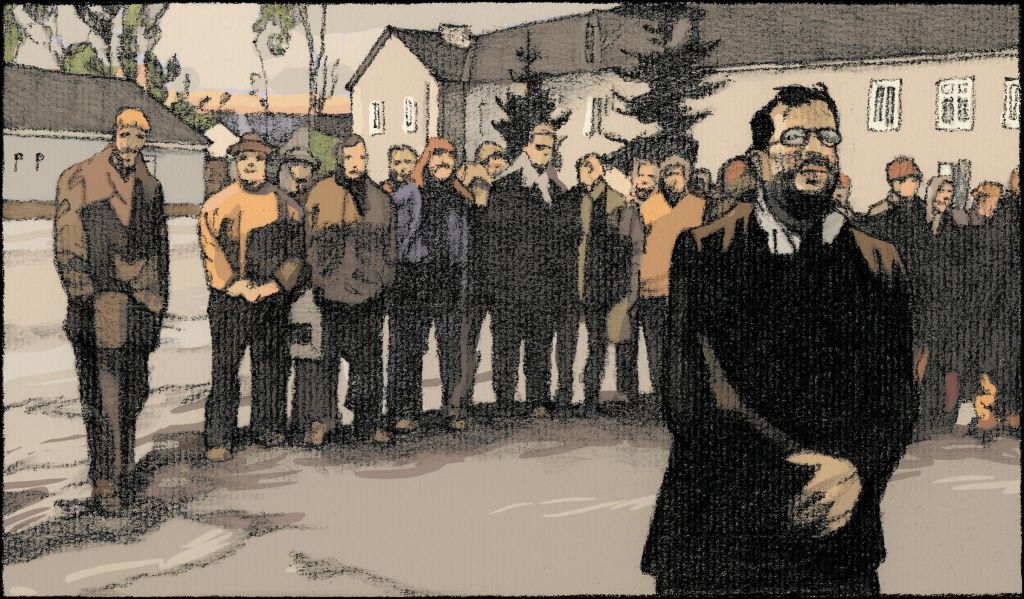

Les soldats ukrainiens

Les soldats ukrainiens sont en charge du centre de rétention de Pavshino. La discipline du camp est donc toute militaire. A Pavshino, personne ne porte de nom. A l’heure de l’appel, les soldats hurlent la nationalité des hommes. Illico, les clandestins s’alignent par pays d’appartenance. Ils n’ont pas de noms. Juste : « Népal », « Pakistan », « Afghanistan »… Les Pakistanais dorment ensemble, mangent ensemble, prient ensemble. En fait, chaque nation vit dans son coin. Le soldat ukrainien, lui, ne parle que l’ukrainien. Pour communiquer, certains sans-papiers apprennent cette langue. Parfois, le militaire partage sa ration quotidienne avec le clandestin. Pas par sympathie, juste parce qu’il n’y a pas assez pour tout le monde. Le centre de rétention devrait être géré par le ministère de l’Intérieur. Mais l’administration est défaillante. Le soldat ukrainien est parfois excédé d’effectuer des tâches qu’il dit ne pas être les siennes. Quand la caméra s’éteint, son discours devient souvent très dur, voire raciste.

Le papier blanc

La scène se déroule à l’étage du camp de Pavshino. Dans une pièce exiguë prêtée par les militaires, Eugénia reçoit chaque mois les clandestins. La jeune femme travaille pour les services d’immigration ukrainiens. Elle n’a pas d’interprète. La discussion est souvent stérile. Ce matin-là, Eugénia tient entre ses mains un papier blanc. Assis en face d’elle, un Népalais qui dit s’appeler Sagar. L’homme dévore des yeux le papier blanc. C’est une pièce d’identité, c’est l’espoir aussi de sortir du camp. Mais pour obtenir le laissez-passer, Sagar doit prouver son identité. Comment faire ? Il n’y a pas d’ambassade du Népal en Ukraine. Eugénia insiste : « Il nous faut le tampon de votre ambassade. Avec ce document qui vous servira de papier d’identité, vous pourrez rentrer chez vous, vous pourrez acheter votre billet d’avion et rentrer à la maison. » Sagar ne possède plus rien. Il n’a qu’une hantise : passer l’hiver à Pavshino. Il attendra. Son dossier sera adressé à l’ambassade du Népal… à Moscou.

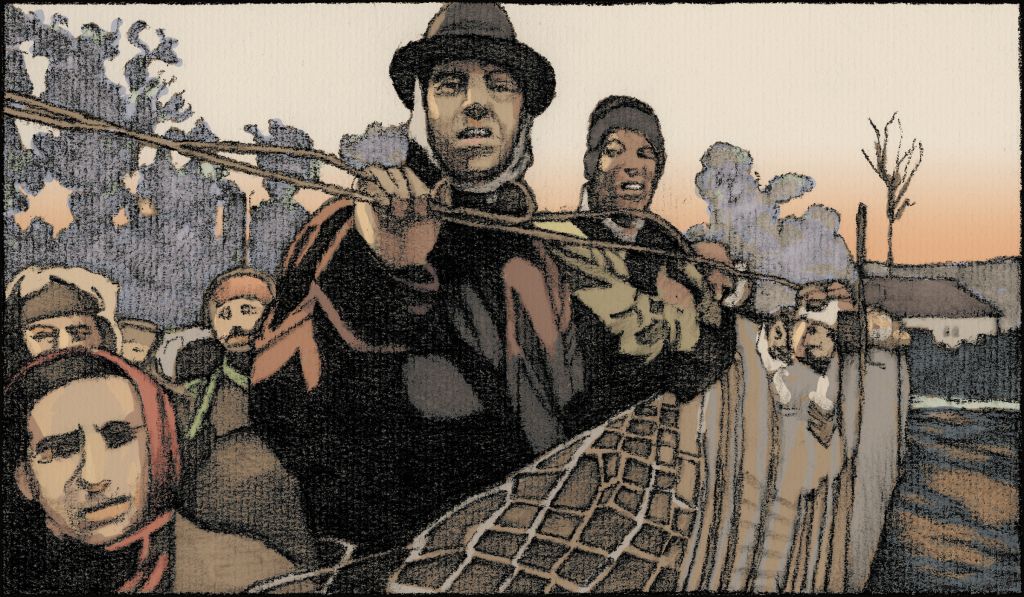

Les vrais faux indics des Carpates

Ce jour-là, le capitaine fait sa tournée dans les montagnes des Carpates. Il salue un villageois : « Bonjour, comment ça va ? Vous n’avez pas vu de voitures ? Rien d’anormal aujourd’hui ? Pas de personnes suspectes ? Pas d’étrangers ? » Le villageois se mure, ne dit pas un mot. Et pour cause : le trafic de clandestins, c’est le business de ces montagnards. Pour rien au monde, ces paysans ne vendraient la mèche. Cette image est tout simplement du cinéma. Pour faire croire que la frontière est sous contrôle, l’armée a monté une grossière mise en scène. Malgré ses efforts, le capitaine ne convainc pas. Tout sonne faux. La réalité est ailleurs : pour arrondir leurs fins de mois, certains gardes-frontières aident les villageois à faire passer les clandestins en Europe.

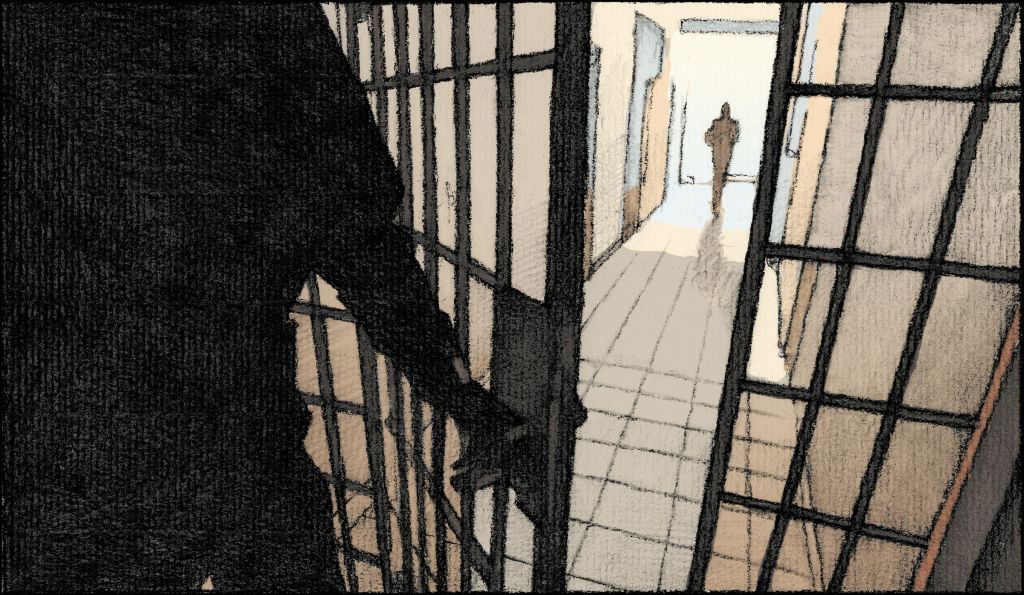

Dans la prison militaire de Chop

Le trousseau de clés tinte, la grille grince, les cris résonnent : bienvenue à la prison militaire de Chop, où il n’est pas question de tourner sans escorte officielle. C’est ici que les clandestins, tout juste arrêtés le long de la frontière, sont temporairement transférés. Ils sont entassés par dizaines dans les cellules. La plupart seront, plus tard, dirigés vers le camp de Pavshino. Dans les geôles, tous – Chinois, Indiens, Pakistanais… – ont encore en tête leur parcours semé d’embûches. Epuisés, ils expliquent s’être endettés à vie auprès de mafias qui ont organisé leur voyage contre des sommes souvent exorbitantes. L’Ukraine n’a pas les moyens de les renvoyer chez eux. La prison de Chop est une impasse.

Deux familles tchétchènes

Eux sont différents des autres. Ils ont tenté de franchir la frontière avec six enfants en bas âge. Ils sont de nationalité tchétchène, un pays encore en guerre. Leur aventure s’est arrêtée au milieu de la nuit, à quelques mètres de la Hongrie. Ils étaient à bout de force, les pieds dans la boue. Je rencontre ces deux familles au petit matin, devant le tribunal. L’ambiance est pesante, insupportable. Les femmes sont en pleurs, les enfants n’ont rien mangé depuis leur arrestation. L’un des petits lance à son père : « Papa ! Arrête de faire pleurer maman, sinon je vais le dire à la police ! » Une mère hurle à l’aide, assure déjà connaître la décision du juge. Elle ne se trompe pas. Il suffira de trente secondes au magistrat pour décider du sort des deux familles. Un accord officieux lie la Russie à l’Ukraine. Les clandestins tchétchènes n’ont aucun droit. Ils sont systématiquement expulsés vers la Russie.

La passerelle de l’espoir

Voici une famille irakienne : trois enfants, une grand-mère, une femme et deux frères. Ils vivent dans la ville ukrainienne de Mukachevo et n’ont pas été renvoyés en Irak. Ils disposent tous d’un laissez-passer provisoire. Depuis quatre ans, ils espèrent une régularisation. La famille peut circuler librement, mais n’a pas le droit de travailler. Les enfants ne vont pas à l’école. Cela fait des années qu’ils tournent en rond dans ce coin reculé d’Ukraine. « Nous ne voulons pas rester ici, disent-ils. On a peur de se promener, on se fait agresser pour rien, ce n’est pas sûr. Et si, un jour, ils nous tuaient ? On n’a pas quitté l’Irak pour se faire assassiner ici ! On cherche la sécurité. » A Mukachevo, l’étranger fait peur et l’immigration est un phénomène nouveau. La région est pauvre. Une unique association aide les clandestins en payant leur logement. La famille irakienne vit dans un HLM, situé au bout de la passerelle. La passerelle surplombe la gare de Mukachevo. Tous les jours, la famille rêve d’y prendre le train pour l’Europe.

La mascotte du camp de Pavshino

Mohamed est la mascotte du camp de Pavshino. Il est irakien et tous le respectent. J’ai choisi de raconter son histoire parce que ses mots étaient vrais. Je connais l’Irak et, en l’écoutant, j’ai retrouvé les rues de Bagdad, cette ville où les hommes se battent pour défendre un quartier, un clan. Il n’est pas toujours facile d’être à l’écoute des clandestins. Certains n’hésitent pas à inventer et à broder en s’arrangeant pour que rien ne soit vérifiable. Pas Mohamed, brisé par la guerre. Quand il ressassera son passé, ce sera avec douleur. Pris de maux de tête au bout de quelques minutes, il interrompra son récit. Ses compagnons en clandestinité se sont reculés tandis qu’il parlait. Par respect. Juste pour le préserver. Parce qu’il est des leurs.

Une assiette vide

Alors que je quitte les clandestins du camp de Pavshino, un homme brandit devant la caméra une assiette vide. Comme s’il voulait, par ce geste, raconter son histoire. Comme s’il voulait faire comprendre qu’il n’a eu d’autre choix que de quitter son pays pour continuer à nourrir sa famille. Ce sans-papiers a immigré parce qu’il a le ventre vide, voilà ce qu’il veut dire. Tous le disent. Avec le sourire. C’est déconcertant. Finiront-ils par s’échapper ? Possible, ils sont déterminés. Certains, au bout de la troisième ou quatrième tentative, parviennent à franchir la frontière ukrainienne, la dernière étape avant l’Europe.