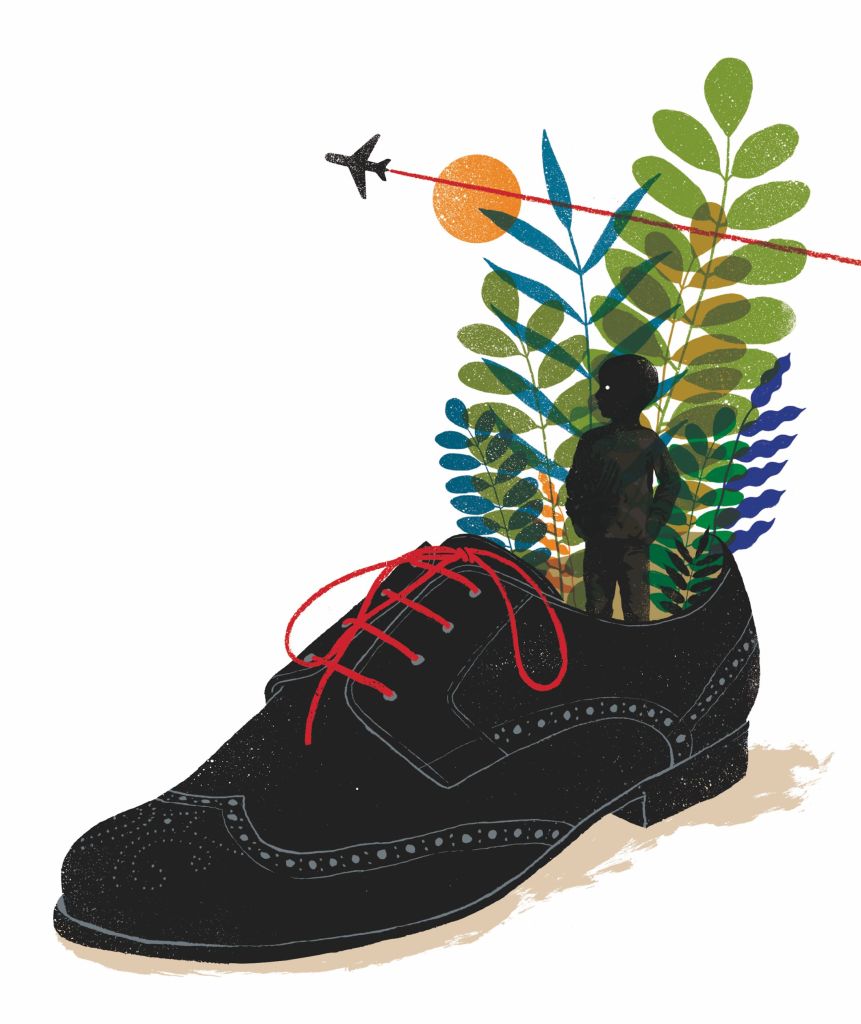

Le croissant de lune pose un peu de lumière sur la cime des arbres, mais c’est tout. Au petit matin, sur les vallons de la région Kagera, la nuit se fend à tâtons. Derrière les rangées de bananiers et les portes closes, on dort encore. Un genou à terre, dans son t-shirt blanc et son jogging noir à coutures roses, Ali Mufuruki refait ses lacets. « À l’époque, je n’avais pas de chaussures bien sûr. » Ni de « smartphone » réglé pour compter les enjambées sur ce fichu sentier qui, dans ses souvenirs vieux d’un demi-siècle, devait être ici. Ou là ? Tiens, trouvé. Il a dormi moins de quatre heures, mais il file.

« Nous étions une dizaine d’enfants au village, et le matin on s’attendait pour marcher ensemble vers l’école. En fait, il fallait courir et si on arrivait en retard, l’enseignant nous le faisait payer. » En coups de trique. Les bonnes manières s’acquéraient ainsi dans le nord de la Tanzanie postindépendance des années 1970. « Le bon côté du développement, c’est qu’aujourd’hui on peut prendre la route. À l’époque, il fallait couper dans la forêt et traverser quatre cours d’eau. Je l’ai fait avec mon fils le mois dernier mais il s’en fout. Lui, on le dépose à l’école en voiture. » Il parle ainsi, Ali Mufuruki, homme d’affaires riche à millions, les chevilles trempées par la rosée, ravi de retrouver dans l’obscurité ses pas d’écolier.

Sur les rives accidentées du lac Victoria, le plus grand d’Afrique, son village de Bwanshoni s’estompe sans qu’on ait l’impression de l’avoir traversé. Les maisons sans barrières sont éparpillées derrière des murs végétaux. Des eucalyptus emplissent l’air d’une odeur fraîche, au milieu des caféiers et des lopins de bananiers. Parfois, la masse de végétaux s’efface sur le côté découvrant un passage taillé à la machette vers une habitation en brique, rectangulaire, sans fenêtre ou si peu. La nuit est épaisse, sans bruit. Ali Mufuruki a glissé son téléphone portable éteint dans la poche de son jogging. Bientôt, le soleil aura vaincu la pénombre, on y verra enfin.

Carrure large et haute, allure calme et sémillante, petite barbe grise de trois jours, l’ingénieur de 57 ans tenait à parcourir à pied cette poignée de kilomètres. Pour montrer qu’il en est, de cette Afrique où l’on allait puiser l’eau à la rivière. Désormais, il y a des robinets. Pas partout, peu importe. C’est ici et ainsi qu’il a grandi pieds nus, à porter des jerricans trop lourds et à faire ses devoirs à la lumière de la bougie. Sa fortune s’est construite à force d’opiniâtreté. Sa notoriété, il l’a acquise plus tard, en réécrivant au négatif l’émergence annoncée de l’Afrique.

Le discours déchiré

C’était à Londres, fin 2014, à l’occasion d’une conférence, une de ces conférences Ted dont bruissent les réseaux sociaux. Les organisateurs, deux Nigérians de la diaspora, voulaient célébrer ce continent qui gagnait enfin l’attention du monde. « Ces types étaient très éduqués, peut-être pas très heureux au Royaume-Uni. Ils envisageaient de rentrer travailler au Nigeria, seulement ils n’en avaient pas le courage et étaient impressionnés par ceux qui l’avaient fait. » Le ton est moqueur, un peu lassé. Il raconte avec un sourire en coin.

Ali Mufuruki se rend à Londres à contrecœur avec un texte écrit pour exalter le potentiel économique africain. « Dix-huit heures » avant de monter sur l’estrade, il déchire son discours, en rédige un autre, s’enregistre et se le repasse en boucle toute la nuit. Une conférence Ted, ça se fait sans notes. Au petit matin, il est prêt. Nerveux, mais prêt. Lorsque son tour arrive, face aux caméras et à un public avide de bonnes nouvelles, il annonce : « Quand j’aurai fini de parler, vous serez en colère, déprimés ou énervés. » L’Afrique émerge ? Cette histoire-là, aussi plaisante soit-elle à entendre, comporte des « failles ». D’abord, elle est écrite par des médias occidentaux, pas par des Africains. Ensuite, comparer l’Afrique d’aujourd’hui à ce qu’elle était il y a un demi-siècle ne mène à rien. « Bien sûr, ça va mieux. » Mais si l’on « confrontait » plutôt le continent africain à la Chine, qui abrite aussi environ un milliard d’habitants ?

Mufuruki lâche la bride. Pourquoi les 6 % de croissance en Afrique représentent-ils un progrès quand la Chine parvient à chatouiller les 18 % ? Et si la Chine est en récession avec 8 %, pourquoi l’Afrique se pavane-t-elle avec ses 6 % ? Touché. Le businessman enfonce le clou : la croissance africaine n’est pas le résultat de décisions africaines, mais le résidu d’une tendance globale.

D’ailleurs « 6 % de très peu, ça ne fait pas grand-chose », poursuit-il sur la terrasse de la maison qu’il s’est fait construire au village. Ali Mufuruki croque dans un morceau de manioc que lui a fait porter un voisin. Cette intervention, « c’était plus ou moins cinq ans après la crise financière mondiale : l’Europe se démenait, l’Amérique s’en remettait à peine, l’Afrique était le seul continent à croissance constante ». En chemise de jean, pantalon en toile et mocassins marron, il mâche et parle. Tranquille. « Les gens découvraient le continent et y investissaient. Pour la première fois, les Africains marchaient tête haute en Europe parce que l’Afrique était attrayante. Et moi j’arrivais en disant : “Merde, l’Afrique ne croît pas”. »

On y croyait, les investissements affluaient en Afrique. Et le voilà, lui, Ali Mufuruki, qui balançait tout par la fenêtre. Que voulait-il ?

Une nouvelle bouchée, un rire sonore, un moulinet alangui de la main : il ne regrette rien. Depuis dix ans, le continent arborait ses 6 % de croissance comme un pied-de-nez aux moqueurs et aux cyniques. Après la période noire des années 1990 – avec ses coups d’État, ses guerres et le génocide au Rwanda –, le magazine The Economist venait de titrer « L’Afrique émerge ». On y croyait, les investissements affluaient, de nouveaux dirigeants prenaient le pouvoir en promettant la fin des règnes à vie. Et le voilà, lui, Ali Mufuruki, qui balançait tout par la fenêtre. Que voulait-il ? Faire fuir les investisseurs ? « Mais j’en suis un moi-même ! » Un peu plus d’un an après son intervention, la croissance de l’Afrique subsaharienne est en chute libre. Saleté de conjoncture.

Steven, l’homme à tout faire, dépose deux bouteilles fraîches de Coca-Cola sur la table basse. Le patron délaisse le manioc pour un avocat tout juste cueilli. Son chien Samba renifle l’herbe. Une pompe à eau chuinte à l’arrière du petit jardin. Dans ce refuge, rien ne peut l’atteindre, pas même les atermoiements d’un continent criant à la trahison. « Il fallait que ce soit dit. Si j’avais fait mon autre discours, ça aurait été superficiel. »

Une enfance au village

Au petit matin, la lumière blanche découpe à la scie les vallons du lac Victoria. Par petits groupes ou seuls, des enfants en uniforme grossissent les rangs d’une armée d’écoliers en mouvement. La plupart portent des chaussures : « C’était rare. » L’homme d’affaires transpire sous sa casquette blanche. Un panneau indique l’école Katerero, sur la gauche. « C’est là ! » Au bout d’un chemin en terre, les portes de quatre vieilles maisons ouvrent sur le silence. La toiture en miettes s’affaisse dans des pièces vides. Aucun enseignant n’y vit depuis longtemps.

Le « smartphone » d’Ali comptabilise environ 6 800 pas. Un peu plus de six kilomètres avalés en une petite heure. À l’époque, il avait entre 9 et 13 ans et mettait plus de temps, forcément : « On s’arrêtait au dernier cours d’eau pour se laver les pieds, les mains, le visage et cette partie de la poitrine au-dessus de la chemise », dit-il, le doigt sous la glotte. Gare à l’inspection de M. Francis. L’enseignant veillait à la bonne tenue de la jeunesse tanzanienne.

Son enfance, Ali l’a passée avec sa grand-mère maternelle, au village, dans une maison en terre sans fenêtres, entre la forêt et le tableau noir. Son père, tailleur à peine lettré et marié à « six ou sept » épouses, avait installé son commerce dans la capitale de la région. Sa mère savait lire, un peu. Il y avait vingt-sept frères et sœurs. Ali est l’aîné des huit de sa mère. Avec sa grand-mère, il parle haya, la langue du coin. Le kiswahili, la langue nationale, s’apprend à l’école. L’anglais, pour s’adresser au reste du monde, s’acquiert plus tard.

Avant de parcourir chaque jour une douzaine de kilomètres à pied, Ali Mufuruki fréquente l’école élémentaire du village en contrebas de sa maison. Quatre classes, pas plus, au bout d’une allée couleur de terre mouillée cernée par les arbres. À la fin de la quatrième année, il pointe à l’école buissonnière pendant trois mois. Marre de la discipline et des coups. Les bords du lac et les forêts de pins sont sa cour de récréation. Il frôle la correctionnelle lorsqu’une voisine le surprend un matin les fesses dans le sable et la tête à ses rêves de gamin. « Elle m’a sauvé. Il y avait un examen de fin d’année. En cas d’échec, c’en était fini de l’école. » Il réussit le test, prend l’habitude de se lever tôt et de parcourir de longues distances.

Il figure au top 10 des plus riches Tanzaniens mais, chez lui, les gamins s’entassent dans des classes sans mobilier.

Au village, la vie est frugale. « Ma grand-mère me gâtait, elle me donnait tout. » Des avocats, des bananes, des ananas cueillis aux arbres. Et l’insouciance : « On jouait au foot avec un ballon de chiffons, on mangeait des baies dans la forêt, on volait des mangues aux voisins… Mais on occupait aussi nos journées en cherchant du bois, de l’eau… » À 13 ans, il part pour Bukoba, le bourg où son père tient commerce. À l’internat, il enfile ses premières chaussures. Les aînés moquent ses habitudes de villageois. Deux ans plus tard, il est mis à la porte et se retrouve assigné au domicile familial où il s’ennuie, rumine et supporte mal le mécontentement de ses parents. « J’ai compris ce que ça signifiait d’échouer et ce sentiment-là ne m’a pas plu. » C’est dit froidement. On devine que ça compte encore.

Son père l’envoie à l’école de Mwanza, une grande ville de l’autre côté du lac. Il séjourne chez des parents, pas les siens qu’il voit peu. Il trime, finit meilleur élève de l’école et file poursuivre sa scolarité aux pieds du Kilimandjaro. Puis une année de service militaire, et départ pour l’Allemagne où il a décroché une bourse d’études.

À l’école Katerero, le soleil est assez haut pour réchauffer les nuques. L’heure de la classe approche. Les enfants nettoient la cour avec des branches, des fois que les kilomètres parcourus à pied ne suffiraient pas. Les yeux encore collés par leur nuit passée dans un petit local sur un matelas au sol, les apprentis enseignants achèvent d’enfiler leurs costumes dépareillés, trop courts et usés, avant de pointer. La directrice, une dame en chandail rouge, mène la visite pour Ali. Elle ne reconnaît pas l’ancien élève.

Dehors, la cour est impeccable. Dans les classes, tout est vide. Le vieux mobilier a été entassé dans le fond des salles. Il a fallu faire de la place : trop d’enfants, trop de matériel inutilisable, explique la directrice. On l’appelle, elle s’éloigne. Ali maugrée : « Ça s’est détérioré. En cinquante ans, cette école s’est abîmée… Et les maisons des enseignants, tu as vu ? Il faut imaginer le niveau de détérioration sociale qui a mené à l’abandon de ces infrastructures. » Il a la mine mauvaise. Sa réalité a évolué, pas celle des autres. Il figure au top 10 des plus riches Tanzaniens mais, chez lui, les gamins s’entassent dans des classes sans mobilier. « Une minorité a changé, pas la majorité. Nous ne nous développons pas tous à la même vitesse. » Son ancienne école est à l’image de la stagnation du continent. C’est vite dit, mais il le pense.

Rigueur germanique

Étudiant en sciences, il achève son cursus dans le trio de tête du pays et postule à une bourse d’études du gouvernement ouest-allemand. À 21 ans, il quitte la Tanzanie et découvre « les escalators, les gratte-ciel, les magnifiques voitures, les autoroutes, les rues propres… ». L’étudiant ingénieur apprend l’allemand et s’en prend plein la tête : « Je voulais comprendre. Comment en étaient-ils arrivés là ? Que nous fallait-il faire pour reproduire ces succès ? Ça m’a fait réfléchir à propos de nous, les Africains. »

Les débuts sont douloureux : il faut accepter de ne plus être le meilleur. Le plus âgé, certes, mais moins bon que les jeunes Allemands. Moins bon même que les filles, c’est dire… Il a les mains pleines d’ampoules, pas les autres. « J’étais africain, je venais d’un milieu difficile. Les Blancs étaient censés avoir la peau douce mais ils étaient plus costauds que moi. »

Chez nous, nous étudions des choses mais nous ne pensons pas à leurs applications parce qu’il n’y a pas de place pour ça.

Ali Mufuruki

Les travaux pratiques démolissent ses dernières certitudes. « Nous devions concevoir la roue avant d’un petit avion. Je n’en avais jamais vu avant et je ne pouvais pas imaginer à quoi ça ressemblait. Les étudiants allemands sont allés directement à la planche à dessin avec une idée à peu près claire de ce que cela devait être. » Entre ses connaissances théoriques et la pratique, réalise-t-il, le fossé est énorme : « Chez nous, nous étudions des choses mais nous ne pensons pas à leurs applications parce qu’il n’y a pas de place pour ça. » Il est comme ça, Ali Mufuruki. D’une expérience personnelle, il tresse des questions sur « nous, les Africains ». Beaucoup de ses phrases commencent ainsi.

De 1980 à 1986, le jeune Tanzanien s’imprègne de rigueur germanique. À l’université de Reutlingen, il s’autorise « à être influencé », se fait des amis et envisage un temps de se marier avec sa compagne allemande. Le conglomérat Daimler-Benz l’embauche, il démissionne au bout d’un an. L’appel du pays est trop fort.

Il rentre en Tanzanie avec l’image des slogans surplombant les chaînes de production de Daimler-Benz. « Qualität ist kein zufall », récite-t-il en se régalant de la sonorité et du poids de ces mots : « La qualité ne doit rien au hasard. » À Dar es-Salaam, la capitale économique où siège son groupe, Infotech Investment, il a posé dans son bureau ses souvenirs d’Allemagne. Dont un petit porte-bougie conçu et fabriqué lors de sa première année d’étude. Il y a tout dans ce bout de métal torsadé, poncé, soudé, limé. Du travail, de la précision et de la douleur. Des efforts, surtout.

Ascension d’un audacieux

En 1987, la Tanzanie sort ruinée de deux décennies d’un socialisme obtus. Il intègre la National Engineering Company, est logé à l’œil mais son salaire de fonctionnaire ne suffit pas. L’argent gagné chez Daimler-Benz lui fond entre les doigts. Alors, il démissionne et crée son entreprise. « J’en connaissais plus sur les ordinateurs que la plupart des gens. En Tanzanie, je leur apprenais à s’en servir. Je n’avais pas besoin de bureau. J’étais l’entreprise, l’entreprise était moi. »

Il parcourt les ministères, les sociétés nationales et les agences onusiennes où l’on découvre l’informatique. Il apprend le marché, ses contraintes et ses besoins. Le pays manque de matériel. Il se rend en Allemagne et convainc Siemens d’être son représentant. L’entreprise n’a encore jamais vendu d’ordinateur sur le continent. Pas grave, Ali est là. Et ça marche : il embauche.

Il fonde son groupe en 1989. Ses activités s’étendent rapidement aux télécommunications, à l’agroalimentaire, à l’immobilier. L’homme d’affaires siège dans de nombreux conseils d’administration en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda. Il préside Trade and Markets East Africa et son demi-milliard de dollars financés par des pays européens pour promouvoir le commerce en Afrique de l’Est. Au conseil d’administration d’Air Tanzania, ça se termine mal. Il reconnaît l’échec. Son projet le plus récent le lie à une entreprise danoise qui ambitionne de mettre au point de petites antennes autonomes capables de fournir un accès au Web aux zones rurales africaines. Des « smartphones » à 30 dollars, sans carte SIM et rechargeables à l’énergie solaire seraient prêts à sortir d’une usine chinoise. « Parce qu’on n’innove jamais pour les pauvres. » Parce qu’il y a de l’argent à gagner, aussi.

« Il est à Dar es-Salaam dix jours par mois, pas plus. » Dans le hall vitré et climatisé d’Infotech, Martha Jesse Madga, son assistante depuis dix-huit ans, feuillette son agenda. La semaine précédente, Ali Mufuruki était à Dubaï pour suivre l’avancée des travaux de deux appartements qu’il a achetés. La semaine prochaine, il sera trois jours à Amsterdam pour présider un conseil d’administration, puis il fera un saut à Berlin avant de revenir à Dar es-Salaam pour repartir aux États-Unis où il participe à un séminaire sur « la nouvelle Afrique ». Lui-même se perd un peu. Ses deux téléphones sifflotent et bipent à longueur de journée. « Martha devient de plus en plus mon cerveau », rit-il.

La politique n’est pas son truc, il s’en tient à distance. Et puis le pouvoir change les hommes.

Les quatre étages du siège d’Infotech abritent des sociétés dans lesquelles il a des parts. Tout en haut, une terrasse conçue pour organiser des réceptions. « À notre arrivée, ce quartier était un terrain vague », dit-il accroupi, en inspectant l’état du béton que le soleil commence à esquinter. L’océan Indien est à quelques centaines de mètres, le quartier est hérissé de grues de chantier et de résidences. Un groupe d’écoliers piaille en sortant de la piscine municipale. « Pour l’inauguration, j’ai fait venir ma mère, c’est tout. Je n’avais pas besoin de publicité. Certains politiciens m’en ont voulu. » La politique n’est pas son truc, il s’en tient à distance. Et puis le pouvoir change les hommes. Prenez son « ami » Paul Kagamé, président du Rwanda depuis 2000 et à qui il sert la pogne dans un cadre en bois : « Il y a des sujets dont nous ne pouvons plus parler. »

La discussion se poursuit dans le bureau climatisé où les murs revisitent son histoire. Lui, plus mince en chemise ouverte jusqu’au milieu du torse, époque allemande. Dans les locaux de ses débuts, avec ses quatre premiers employés. Avec son épouse et ses trois filles, les cheveux couverts d’un fichu noué derrière la nuque, et son fils, période réussite africaine. Peu de livres, à part un Coran qu’on lui a offert et qu’il n’a jamais ouvert, quelques bibelots et un tapis de prière que sa femme est la seule à utiliser. Ordonné, accueillant, pas conçu pour épater. Sans télévision, mais avec une pile de magazines sérieux sur l’économie.

« Non, vraiment, la politique… » En revanche, la vie publique, voilà qui l’intéresse. « Nous, les Africains », répète-t-il sans cesse. « Nous, les Africains », lançait-il à Londres fin 2014. « Nous, les Africains », reprend-il six mois plus tard alors qu’il est invité à disserter sur l’héritage d’une des grandes figures africaines dans un luxueux hôtel éthiopien face à huit chefs d’État et de gouvernement.

Les « pages blanches » du continent

Ce jour-là, Ali Mufuruki a la boule au ventre. Un Africain ne dit pas ce qu’il s’apprête à dire, pas devant un tel parterre de dignitaires et de femmes en tailleur. Il y a là le Premier ministre éthiopien, un pays jamais colonisé, le président kenyan, rejeton du père de l’indépendance, deux anciens rebelles devenus présidents et jamais avares de bons mots pour les anciens colons, le président du Mali et une triplette d’anciens chefs d’État. Pas vraiment le contexte idéal pour l’irrévérence.

Sauf qu’au même moment des Sud-Africains poursuivent, tabassent et brûlent vifs des Congolais, des Éthiopiens, des Zimbabwéens… tous accusés de voler des emplois qu’ils ne trouvent pas chez eux. Sauf que plus tôt le Kenya a annoncé son intention d’expulser de son territoire les réfugiés somaliens. Sauf que la Tanzanie a déjà renvoyé des Rwandais.

« Cette semaine, nous avons vu la flamme vacillante du rêve panafricain finalement s’éteindre », commence Ali Mufuruki. On lui a demandé de parler du Ghanéen Kwame Nkrumah, le père de l’idée des « États-Unis d’Afrique ». Alors il en parle. Au canon. Ce discours, il l’a travaillé. Il a fouillé et lu les écrits de l’ancien chef d’État, ceux de ses admirateurs et de ses rares contradicteurs : « J’ai été surpris, déçu et pétrifié par ce que j’ai trouvé. » Dans la salle, on tousse et on remue.

Après le discours d’Ali, les choses ont changé. Un nombre incroyable de personnes nous ont remerciés d’avoir secoué le statu quo.

Michelle Ndiaye Ntab, organisatrice du colloque

L’histoire s’arrête sur les faits d’armes du père du panafricanisme mais l’image est incomplète, assène-t-il. Où est passé le Nkrumah qui s’autoproclame « président à vie » ? Et la dictature qu’il instaure ? Et son renversement ? Et sa mort solitaire dans un hôpital de Bucarest ? Silence dans la salle. Un héros africain, Nkrumah ? De son pupitre, il achève le mythe : « Quand l’histoire sera proprement écrite, on réalisera que l’héritage panafricaniste de Kwame Nkrumah est une page blanche. Rien de plus, rien de moins. »

« C’était la première fois qu’on égorgeait ainsi un père fondateur ! », s’amuse l’organisatrice du colloque, Michelle Ndiaye Ntab. « Après le discours d’Ali, les choses ont changé. Un nombre incroyable de personnes sont venues me voir pour nous remercier d’avoir secoué le statu quo. » Les organisateurs du forum mettent plusieurs jours à publier le discours insolent. Les réseaux sociaux s’en emparent. Michelle Ndiaye Ntab est ravie de la prouesse de son invité : « En Afrique, nous n’avons pas cette culture de regarder les choses en face, d’aborder ce qui ne va pas. Nos intellectuels sont paresseux. On ne veut pas manquer de respect aux anciens, on a peur de réécrire l’histoire et de renverser l’ordre établi. »

« Aaah ! Nkrumah… » Dans son bureau climatisé, Ali Mufuruki s’enfonce dans un fauteuil en cuir. Une tasse de thé refroidit en équilibre sur l’accoudoir. Le chef d’entreprise répète, un sourire aux lèvres, le nom de l’ancien président du Ghana. Pas tant pour évoquer le chef d’État que les réactions à son toupet. Il gobe un de ces bonbons à la menthe dont il se gave toute la journée : « À la fin, j’étais content que les gens ne m’aient rien jeté à la figure. »

Son dada ? Le leadership

Il est sérieux, mais pas trop. Un mouvement du buste vers l’avant, une pause et les mains ouvertes : « En fait, j’étais déçu que personne en Afrique ne débatte de la justesse de nos récits historiques. » Il cherche les mots, étire les silences. « Nous n’apprendrons rien si nous continuons à déformer les faits par commodité politique. Nos universitaires ont refusé de franchir l’étape qui consiste à écrire leurs propres recherches, ils lisent ce que d’autres ont écrit. » Ali Mufuruki a beau avoir été formé en ingénierie, soucieux des faits et des détails, ses jugements cinglants s’affranchissent parfois des subtilités d’un continent aux cinquante-quatre réalités nationales.

« C’est sa stratégie », assure Michelle Ndiaye Ntab qui a travaillé trois ans à ses côtés au Mandela Institute for Development Studies, un think thank de Johannesburg. « En gros, il dit : “On aurait pu faire mieux et voilà pourquoi.” Ses critiques sont acerbes mais bénéfiques. » Au service de son vrai dada, surtout : le leadership. Pourquoi, s’interroge-t-il, l’Afrique échoue-t-elle là où l’Europe, l’Asie ou l’Amérique réussissent ? « Notre leadership n’est pas au niveau. Nous manquons de ce sens de la communauté, de ce sens du bien commun, de cette capacité à faire les choses avec éthique… » Pourquoi, par exemple, le Ghana et la Malaisie, dans un état comparable à leur indépendance, ont-ils connu des trajectoires si différentes ? « Le leadership », encore et toujours.

Pour ne pas en rester aux critiques, l’homme d’affaires a fondé l’Africa Leadership Initiative, une version est-africaine de l’African Leadership Academy. Ça fait ALI mais ce n’est que pure coïncidence, promis. Depuis plus de dix ans, il choisit des jeunes dans la région et tente d’en faire des chefs d’entreprises, des fonctionnaires, peu importe, des gens capables d’influer sur le futur chacun à son échelle. Ali Mufuruki ne veut pas mener une révolution, il n’a aucune intention de renverser la table. Au contraire, il veut s’y asseoir. Que les Africains s’y invitent, enfin.

À Kampala, en Ouganda, le voici s’échinant à secouer un public trop docile. Aux centaines de jeunes venus l’écouter, il demande de se projeter dans l’avenir, de s’imaginer dans cinquante ans. Et rien. À part des rêves de réussite personnelle : des voitures, une famille… « Si c’est là tout ce que la nouvelle génération d’Africains a à apporter, nous allons devenir un peuple générique et disparaître dans la masse de l’humanité parce que nous n’y ajoutons rien. »

Il bombarde de chiffres : le continent importe plus de 80 % de sa nourriture alors qu’il possède 25 % des terres arables mondiales.

Certes, mais la colonisation ? Les diktats du FMI et de la Banque mondiale ? Des fariboles, tout ça. Il bombarde de chiffres : le continent importe plus de 80 % de sa nourriture alors qu’il possède 25 % des terres arables mondiales. La Thaïlande seule produit plus de riz que l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.

Tout le monde ne goûte pas sa désinvolture. L’homme d’affaires s’en moque ou fait semblant. Il a été sérieux pendant cinquante ans, dit-il parfois, avec une indolence suspecte. « Non, non, c’est vrai. Je travaille trois heures par jour. J’arrive au bureau à 11 heures et j’en repars à 14 heures. » Il sourit encore, content de son effet, en mordant dans le poulet au piri-piri qu’on vient de lui apporter.

La salle de réunion sent la cantine. Là aussi, il est partout sur les murs. Avec Bill Gates, avec Angelina Jolie, avec Bill Clinton, avec l’ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Il mange, son téléphone bipe. Il évoque des amis célèbres sans trop en dire, son autre appareil sifflote. « J’ai des actions dans des entreprises partout dans le monde, je pourrais me battre pour avoir plus mais je ne veux pas. Il y a plus important dans la vie que de gagner de l’argent. » Comme quoi ? « Le bonheur. »

Martha, son assistante, confirme : « Quand nous avons déménagé dans cet immeuble, Ali a annoncé qu’il ne voulait plus travailler dur. Avant, il quittait le bureau très tard mais il a assez d’argent. Aujourd’hui, il supervise, surveille et voyage. »

« Travailler avec lui, c’est coriace »

Quand un fils perd son paternel, il change. Ali avait 50 ans quand Alhaj Abdul Hassan Mufuruki est mort. De plus en plus souvent, il saute dans de petits avions, survole le lac Victoria et retourne au village. Il avait oublié d’où il venait. Là-bas, tout au nord, la maison déserte de sa grand-mère décrépissait sous les herbes hautes. Il s’en est fait construire une autre, cossue mais pas clinquante. « Plus je vieillis, plus cet endroit acquiert de l’importance. Parce que je m’y enracine à refaire le chemin vers l’école, à voir ce qui a changé ou pas. »

À 1 400 kilomètres au sud, à Dar es-Salaam, il s’applique aussi à reprendre possession de son temps. Tous les jours sauf le lundi, il s’installe à 14 heures pétantes à l’arrière de sa Mercedes grise que son chauffeur amène jusqu’au terrain de golf, propriété de l’armée. Au vestiaire, son nom figure en tête de la liste des bienfaiteurs. « Le golf m’oblige à me concentrer sur l’essentiel, un moment d’hésitation et on manque son coup. » Ses amis, chefs d’entreprise ou hauts responsables de l’administration, l’attendent.

En début de parcours, un général en polo le dépasse d’un swing assuré. Derrière, son « meilleur ami », un sexagénaire débonnaire ayant fait fortune dans la climatisation après des études en Russie, fait la causette en lui tressant des lauriers : « Son discours sur Nkrumah, il m’en avait parlé à l’avance, j’avais trouvé ça brillant ! » Au neuvième trou, le meilleur ami plie bagage devant la chaleur. Deux tournées plus tard, Ali arrive après un dix-huitième trou victorieux. Il ne boit pas d’alcool, commande un soda. Il a joué plus de quatre heures. « Tu vois, c’est pour ça que l’Afrique ne se développe pas. » Autour de la table, on pouffe de rire en rallumant les téléphones. La 3G fait rouler les e-mails sur les écrans tactiles. Un « smartphone » greffé à chaque main, il tapote sans cesse. Whatsapp le raccorde au monde.

« Il ne peut pas rester assis. Son bureau, ce sont ses téléphones », dit Martha, son assistante. « Il est exigeant », finit par souffler une de ses responsables de programme, revenue des États-Unis il y a deux ans. Ses yeux disent « intraitable ». On devine que le patron ne laisse rien passer. « Quand Ali demande quelque chose, vous avez intérêt à le faire », confirme Martha. Sa femme, Saada, en rit : « En conseil d’administration, il n’est plus question de mari et d’épouse. Travailler avec Ali, c’est coriace. Il veut des résultats. Vous avez plutôt intérêt à être sur le qui-vive. »

Ali Mufuruki moque le superflu et surtout l’infinie « production mondiale de conneries ». Aucune vulgarité ici, juste une référence à un petit ouvrage devenu son livre de chevet. De l’art de dire des conneries, du philosophe américain Harry Frankfurt. Cette « connerie », dit-il dans une rare entorse à son anglais ourlé, il la chasse et s’en méfie.

Au nord du pays, dans une salle de classe vide de l’école Katerero, la directrice au chandail rouge finit par lui tomber dans les bras. Il lui a promis vingt tables, assez pour une soixantaine d’enfants. Ils échangent leur numéro de téléphone. L’ancien élève signe le registre de l’école – « Ali A. Mufuruki, grade 7, student, 1971. » En partant, le millionnaire dit son aversion pour ce genre de don : si les parents ne mettent pas la main à la poche, rien ne changera.

Sur la route, il n’y a plus d’enfants. Les adultes sont aux champs ou au marché. L’ancien gamin sans chaussures remonte la colline, un peu secoué par son passage à l’école. « Tout cela fait partie de moi, c’est ma vie : mon bureau avec air conditionné, les enseignants sans maison, les élèves sans mobilier… Nous pourrions faire tellement mieux. » Ses téléphones bipent à peine. « En fait, j’essaie délibérément de ne pas être satisfait. »

La route bifurque et mène à une enfilade de petites échoppes. Plus haut, dans les parcelles de bananiers, il demande son chemin à un ancien. Sa maison n’est pas loin. Son téléphone sifflote. Il décroche, coupe court. L’air est doux, l’insatisfaction pas éternelle. Rieur, il disserte sur les avantages d’une retraite à la campagne « pour quelqu’un qui a gagné beaucoup d’argent ». Au bout du sentier, Steven a préparé des ananas et du thé. Mais « il faudrait aménager un parcours de golf ».