Une ombre maussade flotte sur son visage. « Les médias peuvent me demander ce qu’ils veulent. Je ne suis pas obligée de répondre à tout, évidemment. » Veste bleue cintrée, chevelure semée de fleurs, Aung San Suu Kyi se tient droite et élégante devant sa villa blanche. En ce matin ensoleillé de novembre 2015, la « dame de Rangoun » a convoqué la presse sur le gazon de sa maison coloniale, où elle vécut quinze ans assignée à résidence, suspendue au grésillement de la BBC, condamnée à des journées de méditation et de lecture.

Les questions pleuvent. Son programme économique jugé imprécis ? « Je suis souvent critiquée, cela veut dire que je suis une véritable responsable politique. » Les droits bafoués des musulmans de Birmanie ? « N’exagérons pas le problème. » Les réponses cinglent. Au suivant. « C’est toujours comme ça avec elle », bougonne un journaliste.

Brutalement elle s’interrompt : « S’il vous plaît, asseyez-vous ! Je crois que vous avez pris assez de photos de moi. » Le ton est ferme, l’accent so british. Puis un léger brouhaha, le crépitement des flashs. En quelques mètres avalés d’un pas pressé, gardes du corps sur les talons, Aung San Suu Kyi fuit le jardin comme si l’orage grondait pour s’enfermer dans sa villa, drapée dans son agacement jusqu’au bout.

En Birmanie, tout a longtemps paru très simple. Une femme solaire éprise de paix et de démocratie, une junte militaire brutale. « La Belle et la Bête », titrait le magazine américain Vogue. Deux camps inconciliables en apparence. Une histoire admirable.

Taillée dans l’étoffe des Gandhi, des Mandela, Aung San Suu Kyi arbore un CV de rêve : Nobel de la paix en 1991, prix Sakharov en 1990, muse de U2, « héroïne » de Barack Obama… Lorsque sa détention prend fin en 2010, l’icône semble irréprochable. Elle a la politesse souriante, des manières délicates, un engagement contagieux pour les droits de l’homme. Le monde entier veut la recevoir.

À chaque étape de sa tournée européenne, elle est acclamée. Son train est assailli en gare à Paris. Elle enchante chefs d’État et journalistes. « Je vais d’abord faire quelque chose que je n’ai jamais fait dans un studio de radio face à une personnalité politique… Je vais demander qu’on vous applaudisse », lance Patrick Cohen, l’animateur de la matinale de France Inter, devant son invitée ravie, en juin 2012.

Une surprenante métamorphose

Bravos et éloges sont rares aujourd’hui. Aung San Suu Kyi a perdu de sa superbe, payant au prix fort son entrée sur la scène politique. Désormais stratège, secrète, insaisissable, le « papillon de fer », un de ses nombreux surnoms, s’est taillé des ailes d’acier.

Le premier choc intervient cinq mois après sa libération. En mars 2011, le généralissime Than Shwe annonce la dissolution de la junte. Il confie le pouvoir à un gouvernement « civil » d’anciens généraux. À 66 ans, Aung San Suu Kyi, libre de ses choix, salue la nouvelle donne et accepte la main tendue par le régime.

Par ce geste, c’est sa chance qu’elle saisit. Pas question de rester sur le bas-côté de l’histoire, même si l’armée fixe encore les règles d’un jeu faussé, forcément déloyal. Pour briguer le pouvoir, elle est prête à démonter sa propre statue. C’est le début d’une surprenante métamorphose.

L’opposante, qui disait n’avoir « aucune ambition personnelle » car « faire de la politique » ne l’intéressait pas, martèle un nouveau credo : « J’ai toujours été une politicienne. » Les observateurs stupéfaits dénoncent ses contradictions et ses silences. Certains éditorialistes lui promettent un destin à la Robert Mugabe, « héros » du Zimbabwe devenu tyran. Elle s’est envolée, on ne la reconnaît plus.

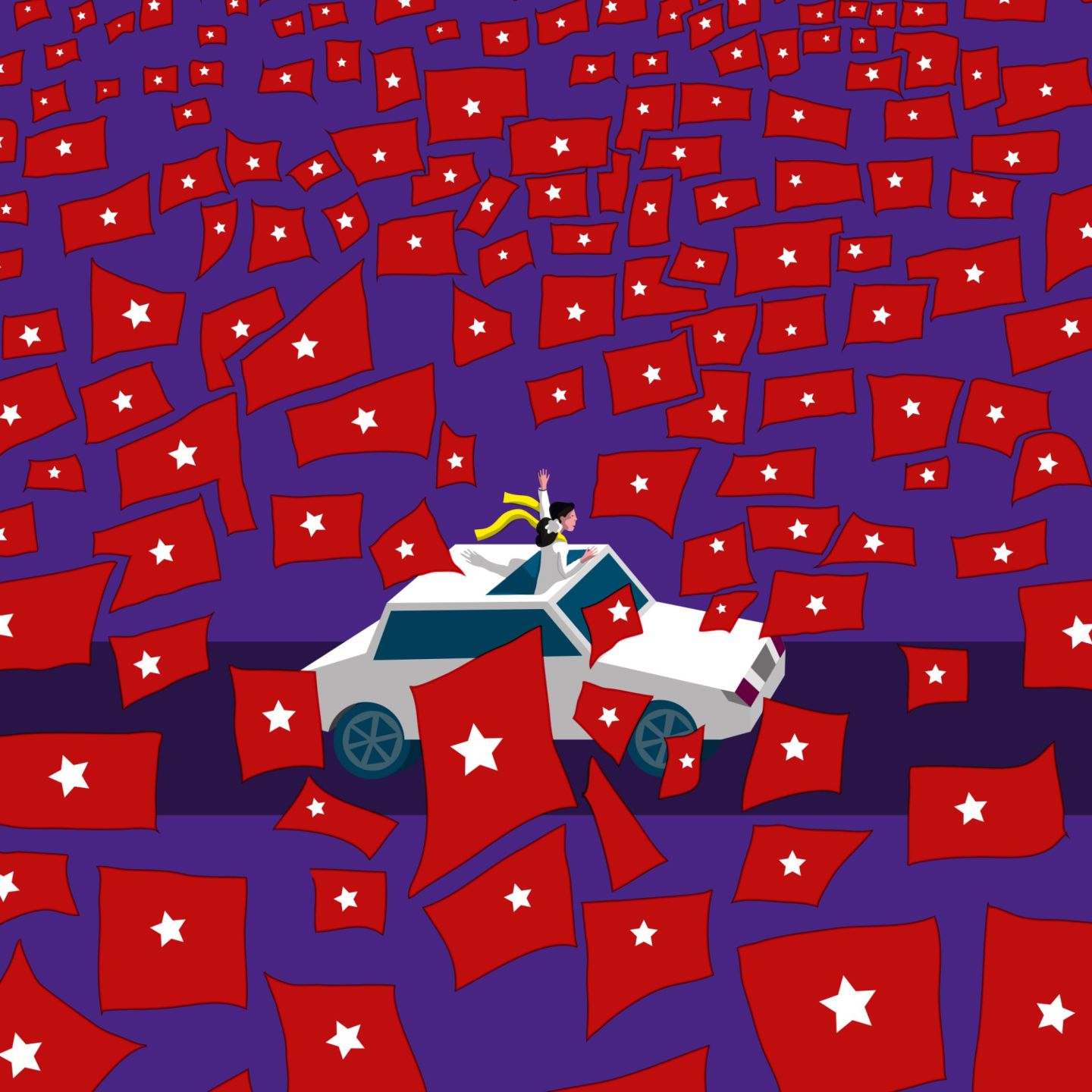

Mugabe ou Mandela, le peuple s’en moque : il ne voit qu’elle. Aung San Suu Kyi compte des millions de soutiens en Birmanie. Chacun de ses déplacements s’accompagne d’un océan rouge, la couleur de la Ligue nationale pour la démocratie, son parti. « Mère Suu ! », crie la foule, avant de se masser contre sa berline blanche. Elle leur sourit depuis le toit ouvrant. Ils veulent voir son visage, ses traits effilés et ses pommettes saillantes qui leur serrent le cœur à chaque fois. Alors le pays remonte le temps, étreint par un sentiment d’inachevé.

Elle ressemble terriblement à son père, le général Aung San, assassiné à Rangoun en juillet 1947. De ce héros de l’indépendance, elle ne garde aucun souvenir. Aung San Suu Kyi a 2 ans lorsqu’il est tué par une faction rivale. Enfant née à l’ombre d’un mythe, elle se construit dans sa trace. Elle apprend tout de lui. Elle cherche, voyage et rassemble les éclats de gloire paternelle. Lorsque sa mère est nommée ambassadrice en Inde, l’adolescente la rejoint et partage sa vie dorée d’expatriée : Mercedes avec chauffeur, piano et goûters entre amies de la bonne société.

Rattrapée par l’histoire

En 1962, un général, ancien camarade de son père, s’empare du pouvoir. La jeune démocratie birmane s’effondre. À Delhi, rien ne bouge. La fille du « héros » reste une élève modèle. « Elle s’intéressait surtout à la littérature, mais je me rappelle aussi de son attitude très droite et de sa grande fierté familiale », témoigne Malavika Karlekar, une amie d’enfance indienne. Aung San Suu Kyi lui dit souvent : « Je ne pourrais jamais oublier de qui je suis la fille. »

En Birmanie non plus, personne n’oublie. Le général Aung San, 32 ans pour l’éternité, s’affiche partout comme un totem. « Sans son héritage, Aung San Suu Kyi ne serait pas là où elle est aujourd’hui. Si vous n’avez pas un nom illustre ici, vous n’êtes rien », relève le journaliste indépendant Sithu Aung Myint, rappelant que la fille cite le père dans tous ses discours.

Le pays dégringole en suivant « la voie birmane vers le socialisme », une bouillie idéologique provoquant autarcie et inflation. En Angleterre, à l’université d’Oxford, Aung San Suu Kyi étudie les sciences sociales. Elle rencontre Michael Aris, un passionné de civilisations tibétaines, chez un copain de fac. Ils se voient régulièrement. Elle décroche un poste aux Nations unies et s’envole pour New York.

En 1972, rentrée en Grande-Bretagne, Aung San Suu Kyi épouse Michael Aris. Avant le mariage, elle lui écrit : « Je ne te demande qu’une chose, si jamais mon peuple a besoin de moi, c’est de m’aider à remplir mon devoir envers lui. » L’idée d’un autre destin l’habite. Pour l’heure, elle mène une existence paisible, s’occupant de son foyer et de ses deux fils.

Un soir de 1988, le téléphone sonne. Sa mère vient d’avoir une attaque. Elle se précipite à son chevet à Rangoun. Le pays est méconnaissable. L’air sent la poudre et la mort. Les étudiants, les intellectuels et les moines laissent éclater leur colère. Chaque coin de rue paraît prêt à s’embraser. Plusieurs milliers de manifestants prodémocratie tombent sous les balles de la junte militaire.

Des survivants frappent à la porte d’Aung San Suu Kyi. Ils veulent son soutien, ils veulent le conseil de l’héritière. La fille d’Aung San hésite. La violence la dégoûte et elle ne manifeste pas. « Ce n’est pas mon truc », dit-elle à l’époque à un reporter. Elle accepte finalement de jouer les médiatrices. Juchée sur un bidon d’essence de l’hôpital général de Rangoun, elle appelle les protestataires à se réunir à la pagode Shwedagon, haut lieu du bouddhisme birman. Des tracts haineux circulent. On lit : « Aung San Suu Kyi est la marionnette des étrangers. »

À l’hôpital, une étudiante en médecine, Ma Thida, observe la fille prodigue à bonne distance. « Pour être honnête, elle ne me faisait pas une excellente impression. Pourquoi réapparaissait-elle comme ça, maintenant ? Elle ne vivait plus ici depuis longtemps », raconte cette chirurgienne renommée qui accompagnera Aung San Suu Kyi pour sa première tournée en Birmanie.

La méfiance tombe deux jours plus tard. Sous les ors de Shwedagon, Aung San Suu Kyi proclame « un second combat pour l’indépendance ». Le discours « éblouit » la future médecin : « Ce qui m’a frappée, c’est qu’elle montrait un véritable intérêt, une empathie sincère pour notre cause, même si elle avait été loin de nous. » Sous le charme, Ma Thida court rassembler des meubles, de la vaisselle, des stylos, tout ce que ses bras peuvent porter. La Ligue nationale pour la démocratie vient de naître. Certains moquent ce lieu monté à la hâte surnommé « l’étable ».

Les prisonniers de Rangoun

La junte dissipe rapidement l’enthousiasme. Elle annule les élections de 1990, largement remportées par le tout jeune parti, et envoie une génération d’activistes en prison. Aung San Suu Kyi est enfermée dans sa maison blanche.

À travers le monde, son mari plaide sa cause. Ses jours sont comptés, Michael Aris est atteint d’un cancer. Les généraux proposent un pacte à la fille d’Aung San, un voyage sans retour : quitter le pays, revenir à son époux, ses deux fils et aux discussions de salon d’Oxford, quand il fait gris à l’heure du thé.

Aung San Suu Kyi balaie la proposition. Les Birmans sont bouleversés. Voilà qu’elle partage volontairement leur sort, leur condition. Elle pourrait s’échapper mais elle les a choisis. À cet instant précis, un lien puissant se noue entre le peuple et « l’étrangère », entre « Mère Suu » et ses enfants. Tous prisonniers de Birmanie.

Elle transforme ses quinze années de réclusion, ponctuées de rares moments de liberté, en quête spirituelle. Avant l’aube, elle médite et étudie des textes bouddhistes pendant que les soldats se relaient devant la maison. Son emploi du temps est réglé au cordeau. Elle fait de l’exercice, du piano, elle s’évade en lisant Harry Potter ou les romans d’espionnage de John Le Carré – un ancien d’Oxford lui aussi. Après la mort de Michael Aris en 1999, ses deux fils viennent la voir, une fois seulement. Elle refuse d’en parler. Ce serait donner trop de pouvoir à ceux qui l’ont enfermée.

Une famille de fortune se forme autour de la prisonnière. Myint Soe, un gabarit tassé aux cheveux longs et argentés, prépare ses repas de 1995 à 2010. « Le chef », comme l’appelle ses amis, se souvient de toutes les assiettes : pas de viande rouge, plutôt fruits de mer, salades de nouilles et poissons riches en oméga-3, une demande expresse. Sa patronne compte les calories, elle soigne son corps de roseau. Une fois, il a fouillé Rangoun, ville fauchée, dans ses moindres recoins pour dénicher la marque japonaise de sauce soja qu’elle réclamait.

Depuis qu’Aung San Suu Kyi est libre, Myint Soe se pointe chaque semaine en short et débardeur au quartier général de la Ligue nationale pour la démocratie, un amas de bureaux usés donnant sur une artère de Rangoun. Il porte un gros sac de linge. Le parti gère sa lessive. « Je l’admire tellement. Si je dois mourir pour elle, je suis prêt », assure l’ancien cuistot.

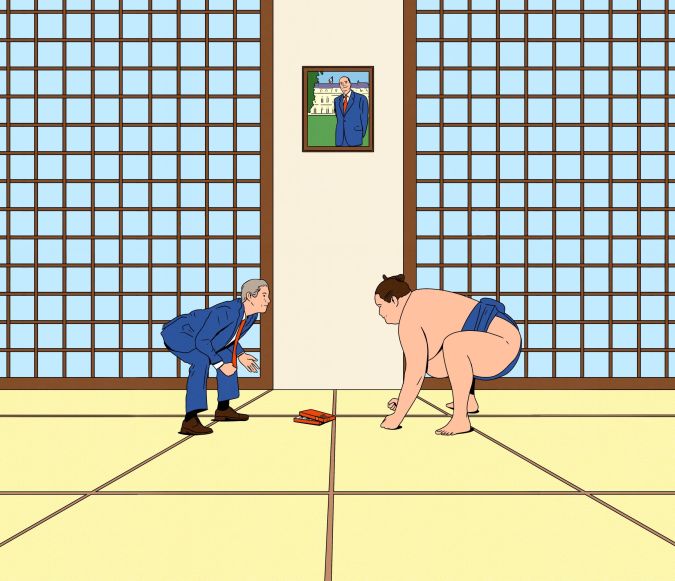

Les locaux de la Ligue, en constante réfection, ont conservé l’allure désuète des débuts. Aung San Suu Kyi en est le seul ciment. Entre les tables usées et les militants qui somnolent, on peut croiser ses nombreux porte-parole. Nyan Win, 73 ans, une face ronde constellée de taches sombres, est l’un d’eux. Quand Aung San Suu Kyi déclare qu’elle se verrait bien « au-dessus du président », c’est lui que les journalistes déboussolés interrogent.

« Vous voyez bien que ça marche comme ça en Inde ou en Russie, ce n’est pas un problème, tente-t-il d’expliquer.

— Elle ferait comme Vladimir Poutine ?

— Euh… Non, bien sûr qu’elle n’est pas comme Poutine ! »

Le porte-parole bafouille. Nyan Win se dit fatigué, il aimerait céder sa place. Mais la relève tarde.

« Personne n’ose lui tenir tête »

Le surnom « dame de Rangoun » a vécu. Aung San Suu Kyi passe désormais le plus clair de son temps à Naypyidaw, jeune capitale née en 2005. Une cité morne et presque vide sortie, en plein centre du pays, de l’esprit paranoïaque de la junte : boulevard à vingt voies, base militaire imprenable… Les paysans installés au milieu des rizières ont été chassés au profit du Parlement et de l’administration.

L’opposante détestait cette ville nouvelle, coûteuse et absurde, minutieusement entretenue alors que le pays mourait de faim. Elle a fini par s’installer dans un quartier résidentiel, non loin des pavillons luxueux des généraux. Sa maison sécurisée voisine avec des bicoques cassées, sans toit ou envahies par les hautes herbes. Le secteur est abandonné par les promoteurs. Ils ne terminent même plus le travail tant les acheteurs sont rares. Aung San Suu Kyi aime pourtant recevoir ses invités dans cette zone désertée.

Loin de là, sa ville natale change rapidement. Rangoun garde cette allure de guingois, jamais finie. C’est aujourd’hui un vaste chantier aux trottoirs fendus, façades rincées, câbles électriques mêlés aux paraboles et grues d’acier. Depuis la dissolution de la junte en 2011, l’ex-capitale rajeunit grâce au boom économique : condominiums chinois ou vietnamiens, fast-foods américains, banques japonaises… Les investisseurs étrangers se pressent et posent des dents en or à la gueule cassée de l’Asie.

Ancien prisonnier politique torturé en détention, Myo Yan Naung Thein dirige le think tank de la Ligue nationale pour la démocratie. Conseiller d’Aung San Suu Kyi, il tient une place convoitée. Il le sait : « Je travaille pour la femme la plus importante du pays. » Une assistante en robe rose nous fait patienter à l’arrière d’une voiturette. La climatisation tourne à plein régime. L’homme débarque et s’installe au volant. Myo Yan Naung Thein tourne la tête, l’air soucieux : « Vous n’êtes pas de la télé au moins ? Je me serais habillé sinon. »

Avec l’aide de jeunes chercheurs qui s’éparpillent en nuée d’oiseaux effrayés à son arrivée, Myo Yan Naung Thein rédige des fiches pour celle qu’il appelle « ma boss ». L’homme au profil rond a connu une ascension rapide. Il aime montrer qu’il compte. Son job l’enchante et sa « boss » aussi : « Elle se comporte en autocrate, mais elle écoute très attentivement. Elle a des défauts, bien sûr, mais personne n’ose lui tenir tête dans le parti ! Même les militaires la craignent. »

Ce conseiller hâbleur est une exception dans l’entourage d’Aung San Suu Kyi. Ses proches forment un attelage étonnant et d’une rare discrétion : de vieux militaires rebelles, son médecin personnel, un économiste australien, un rappeur promu député… Elle les écoute régulièrement, c’est vrai. Mais tous la suivent sans condition. « Elle semble apprécier la loyauté plutôt que l’intellect, puisqu’elle fait surtout confiance à sa propre intelligence », grince Soe Myint Aung, un politologue exilé à Oslo.

Par crainte d’une bourde, Aung San Suu Kyi interdit à ses parlementaires de se confier aux médias, parfois pendant des mois. Les plus proches n’ont pas besoin de consigne. Ils savent. Tin Mar Aung, une transfuge de l’Unicef, l’escorte partout et s’occupe des affaires courantes. « Elle gère la boutique », résume un ancien dissident. Le New York Times a abordé cette femme de l’ombre dans les couloirs du Parlement, désireux d’obtenir une interview. La réponse fut aussi courte qu’inattendue : « Jamais. »

Aung San Suu Kyi a peur que le cours des événements lui échappe. Que l’ouverture politique s’achève, que les militaires profitent d’une erreur pour la marginaliser, sortir les armes et reprendre l’avantage. Alors, surtout, aucun faux pas. « À chaque minute, chaque seconde même, c’est elle qui prend toutes les décisions », confirme Nathan Maung, jeune producteur exécutif de Kamayut, une chaîne de télévision diffusée sur Internet.

Ne pas s’aliéner la majorité bouddhiste

Députée depuis 2012, chef d’un parti majoritaire au Parlement… la métamorphose prudente d’Aung San Suu Kyi semble avoir réussi. Les rênes du pays sont aujourd’hui à portée de main. Mais à quel prix ? Dans les couloirs des ONG européennes, on dit qu’on ne lui fait plus confiance. On a perdu de vue la championne des droits de l’homme.

Dans l’ouest, les Rohingya, une minorité musulmane persécutée par une partie des bouddhistes, largement majoritaires, ont été forcés de rejoindre des camps de glaise et de bambou après de violents affrontements. La plupart vivent en Birmanie depuis des décennies. Traités en indésirables, beaucoup se livrent à des passeurs pour traverser la mer et rejoindre les côtes de Malaisie ou d’Indonésie.

Les photos de leurs bateaux pleins et assoiffés, perdus au large, ont fait le tour de la planète. À plusieurs reprises, le dalaï-lama a pris la parole : « J’espère qu’Aung San Suu Kyi, en tant que prix Nobel, pourra faire quelque chose. » Son appel a rencontré un silence gêné. La députée évite le sujet. Une phrase trop conciliante pourrait lui aliéner la majorité bouddhiste. Le terme même de « Rohingya », elle ne l’a jamais prononcé.

« Les Birmans se fichent de ce qui nous arrive », soupire Wai Wai Nu, une jeune activiste rohingya établie à Rangoun. Son regard se perd, elle voudrait être ailleurs : « Vous savez, tout ça se répète, ce n’est pas vraiment une histoire amusante… Il y a toujours eu énormément de racisme envers les minorités. » Instrumentalisée par les colons britanniques puis la junte militaire, la xénophobie reste vivace.

Flattant son électorat bouddhiste, soit 90 % de la population, Aung San Suu Kyi a choisi de ne pas prendre de risque lors des dernières législatives, emportées haut la main. Elle n’a présenté aucun candidat musulman. Myo Yan Naung Thein, l’homme aux fiches : « C’est parce que nous devons d’abord améliorer le pays ! Ce n’est pas juste envers les musulmans, mais c’est pour le bien de la nation. »

Sithu Maung, pousse prometteuse de la Ligue nationale pour la démocratie, aime donner rendez-vous à la terrasse d’un café chic au bord du lac Inya. Exaltés par l’obscurité et l’alcool, de jeunes Birmans s’enlacent en regardant la lune flotter sur les eaux noires. Leader étudiant de 28 ans, Sithu Maung a deux modèles : Aung San et le prophète Mohammed. Il souhaitait tenter sa chance aux dernières législatives. Ancien prisonnier politique biberonné dans une annexe du parti, tête bien faite passionnée de statistiques, le jeune musulman était persuadé que sa candidature ne serait qu’une formalité. « J’ai vu passer une liste sur Internet, j’ai cherché… Mon nom n’était pas dessus », lâche-t-il.

Depuis, « pour le bien de la nation », Sithu Maung ravale sa fierté avec la langue de bois des grands : « C’est la stratégie d’Aung San Suu Kyi et nous l’acceptons. Notre pays n’est pas encore une démocratie. Si elle avait laissé des musulmans être candidats, les extrémistes bouddhistes nous auraient attaqués frontalement. Mettons-nous de côté pour le moment, sinon les choses risquent de mal tourner. » Encore cinq ans avant d’élire le prochain Parlement.

D’autres activistes ont le pardon moins facile. Mya Aye soutient Aung San Suu Kyi depuis ses débuts en 1988. Dans son appartement cosy, ce musulman aux fines lunettes ironise d’une voix grave, façonnée par le tabac : « Aung San Suu Kyi a écrit un livre qui s’appelle “Se libérer de la peur”, mais elle-même, est-elle vraiment sans peur ? J’en doute… Quel avenir nous attend si nous agissons de cette façon ? » Malgré la pression de ses amis, Mya Aye n’a pas souhaité devenir candidat : « Mais si j’avais voulu, j’aurais sans doute été rejeté, pas vrai ? »

L’héritage empoisonné de la junte

L’époque où Aung San Suu Kyi envoyait aux prisonniers des certificats d’honneur réconfortants, signés de sa main, paraît lointaine. La nouvelle « dame de Naypyidaw » s’est éloignée de ses alliés originels, ceux venus frapper à sa porte en 1988 quand le pays était en feu. Un journaliste se souvient : « Les leaders étudiants étaient sur un pied d’égalité avec elle, puis elle est devenue une icône. Ils sont allés à la castagne, pas elle, même si elle a été très courageuse. Un fossé s’est creusé. » Certains anciens menacent de créer un parti concurrent. Aung San Suu Kyi les reçoit chez elle, hoche la tête sans rien dire. Et poursuit sa route sans eux.

Les affaires du passé ne l’intéressent plus, elle veut aller de l’avant. L’héritage des années de junte, toutes ces fautes, ces blessures, elle est prête à les endosser. Incollable sur les transitions politiques tchèque et sud-africaine, Aung San Suu Kyi ne parle plus de justice : « Nous ne voulons pas de vengeance et nous ne voulons pas une série de procès de Nuremberg ou quoi que ce soit du genre. »

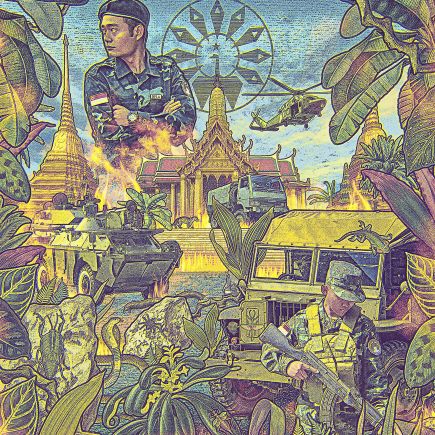

Ces propos conciliants, tenus au micro de la BBC en 2015, lui ont permis d’obtenir la bénédiction de Than Shwe, le dernier homme fort de la junte. Les ennemis d’hier se sont rencontrés lors d’un meeting secret, organisé par le petit-fils du dictateur. « Je vais la soutenir de toutes mes forces », a fait savoir l’ancien tyran féru d’astrologie. Les « forces » de Than Shwe, tout le monde les connaît : répression sanglante de la révolution de safran en 2007, fermeture du pays suite au cyclone Nargis, privant les victimes d’aide internationale… et assassinat raté de la fille d’Aung San.

C’était un soir de 2003, sept ans avant sa libération. À l’époque, la junte autorise exceptionnellement l’opposante à quitter sa maison de Rangoun. Elle sillonne la campagne à la rencontre des Birmans. Sa Toyota roule en tête, lorsque deux moines et des barrières figent le convoi dans la nuit. Soudain les phares se brouillent et des inconnus jaillissent. Les véhicules sont écrasés à coups de pierres et de barres de fer, des corps sont tirés des voitures. La dissidente veut raisonner les agresseurs. Son chauffeur fonce dans le tas, laissant derrière eux les meurtriers et leurs soixante-dix victimes.

Treize ans plus tard, Than Shwe, probable instigateur du guet-apens, mène son train-train de retraité discret. Le grand-père joufflu aux montures d’or ne porte plus le képi. Mais ses investissements dans l’économie birmane continuent de peser lourd.

L’armée garde la main sur les principales ressources du pays : minerais, pétrole, gaz, teck, pierres précieuses… Aung San Suu Kyi doit composer avec tous ces intérêts. Un ancien prisonnier politique rapporte qu’un jour des hommes d’affaires occidentaux, inquiets de ne trouver que des partenaires liés aux généraux, sont venus la consulter. « Vous n’avez pas besoin de vous embêter avec ça. “Business is business” », leur a répondu l’oracle.

« Mère Suu » chassée par ses enfants

La colline de Letpadaung se déploie à l’horizon au bout d’une route goudronnée, bordée de terre et de palmiers au tronc courbé. C’est une montagne étrange. Le sommet paraît avoir sauté d’un coup de sabre. Elle est cernée par un fossé, des murs, des barbelés, des caméras de sécurité. En approchant, on voit des camions et des pelleteuses poussiéreuses dévaler ses flancs. Les termites mécaniques creusent pour le cuivre.

Nous sommes à 700 kilomètres au nord-ouest de Rangoun, dans une région rurale, près de la ville de Monywa. Là, une mine fait tomber les montagnes l’une après l’autre. L’opération, partenariat entre une entreprise d’État chinoise, les militaires et le gouvernement birman, tourne bien. « Le cuivre existe pour nous faciliter la vie », vante la compagnie minière sur un de ses sites internet.

Du matin au soir, des entrepôts crachent au bas de la montagne des motards en habit de chantier, qui ne s’étonnent plus de leur environnement cabossé. Cratères et monticules partout, même le long de la route. On dirait qu’une pluie de météorites est tombée. Et puis cette sale odeur dans l’air.

Barbouillée d’une pâte cosmétique jaunâtre, Thawe Thawe Win porte la chemise à manches longues des fermiers. L’activiste vit à côté de la mine : « Le cuivre, c’est une malédiction. » Elle ouvre son carnet, sort un crayon, raconte vite. Pour laisser place au site, les villageois ont été expropriés de leurs champs. Puis ils ont remarqué que l’acide utilisé par la mine se répandait dans les sols et les nappes phréatiques. Ils ont alors décelé des maux inhabituels chez les vieux, des malformations chez les nouveau-nés.

En 2012, la mine a voulu s’agrandir. Encouragés par l’ouverture politique, les villageois ont manifesté. La police a dispersé la foule à coups de bombes au phosphore, brûlant des dizaines de personnes. Scandale. Une commission parlementaire est mise sur pied. À sa tête, Aung San Suu Kyi rend un rapport exigeant quelques précautions supplémentaires. Sans désigner de coupables. La mine peut continuer.

Pour beaucoup de villageois, ses conclusions ont l’effet du sel sur les plaies. Mais là-dessus, Thawe Thawe Win semble passer l’éponge : « J’ai confiance en Aung San Suu Kyi… Elle peut encore changer les choses. » La jeune femme dit ça mollement, sans conviction. Khin Zaw Win, analyste et directeur d’un institut de recherche, très proche de la société civile, est plus tranchant : « Elle a laissé tomber le peuple. Ils la considéraient comme leur sauveur, ils comptaient sur elle et elle est venue leur faire la leçon. »

En mars 2013, Aung San Suu Kyi vient défendre son rapport en personne dans les villages de Letpadaung. Elle veut expliquer aux habitants, convaincue de trouver les mots. Elle est certaine qu’ils comprendront. Au nom de la nation, au nom de l’avenir, il faut parfois s’oublier, faire des sacrifices et voir grand, plus grand que soi.

Mais au pied des collines, le dialogue tourne court. Les agriculteurs du coin, plusieurs centaines, ne comprennent pas pourquoi « la Belle » s’acharne à défendre « la Bête ». La députée se heurte à un mur de larmes, aux huées. « Mère Suu » chassée par ses propres enfants, son peuple en colère. Devant les caméras, Aung San Suu Kyi encaisse. Elle se raidit : « Manifestez plutôt devant ma maison avec une permission officielle. »

Au village de Tonywa, une femme s’étrangle : « Ne venez pas ici ! Vous salissez le nom du général Aung San ! » La prix Nobel ne sort pas de sa voiture. Elle observe la scène, vitre baissée, en silence. Ils comprendront. Elle paraît fatiguée. Au nom de la nation, au nom de l’avenir. Elle pose la tête sur son bras, pleine d’ennui, sans les quitter du regard. Elle semble dévisager les siens comme un paysage gris, répétitif, trop familier. Comme si elle attendait qu’eux aussi ils changent.