Cincinnati est une ville agréable aux pelouses rases et aux bosquets fleuris, les trottoirs impeccables. Dans cette Amérique blanche où vous vous faites régulièrement doubler sur l’autoroute par des 4×4 bardés d’autocollants à la gloire de Donald Trump, tout est trop propre, trop calme. Insistez un peu, arpentez le centre jusqu’à vous y perdre et vous verrez la ville bouger. Elle suit le rythme de la drogue.

À 9 heures, les rues sont mortes. À 11 heures, des âmes s’éveillent et partent en errance. À 14 heures, les dealers prennent leurs postes. À 16 heures, vous sentez le manque affluer vers les rues principales, Main Street, Walnut Street et Vine Street. La ville se tend, le stress tire des rictus sur les visages. Le soleil passe d’une rive à l’autre de la rivière Ohio et la maladie gagne du terrain. Pour certains, la nuit ne sera pas supportable. Il est facile de repérer quelqu’un en manque : c’est un Blanc qui marche droit devant, les mâchoires serrées, comme s’il était en retard. Courbatures, tremblements, vertiges, frissons, bouffées de chaleur, paranoïa, vomissements… Plus la drogue est dure, plus le manque vous rapproche de l’enfer.

Dealers bodybuildés

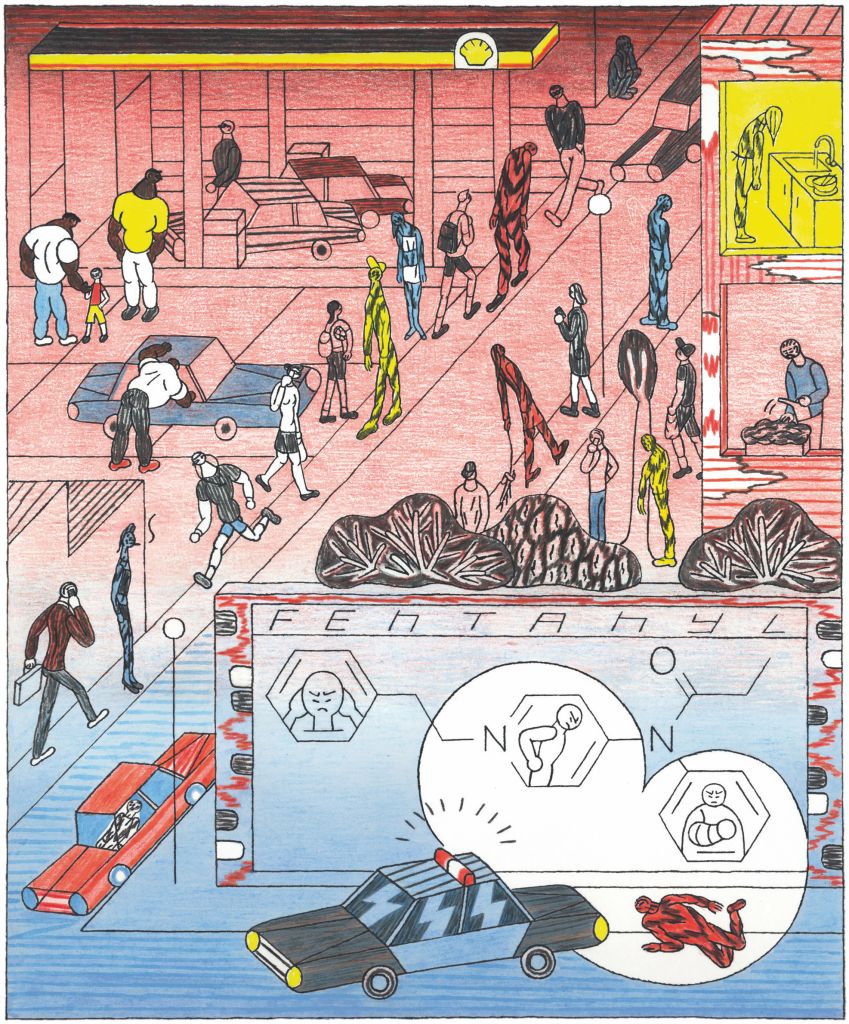

Les points de deal à ciel ouvert, que les flics appellent les « brocantes de la came », se situent devant le supermarché Kroger, sur Vine Street, et au niveau de la station Shell, une centaine de mètres plus haut. Ce sont des endroits stratégiques car ils possèdent des aires de stationnement. Les voitures entrent, tournent, baissent la vitre, et sortent. Nous sommes en octobre mais il fait chaud, les dealers bodybuildés exhibent leurs pectoraux. Ils sont jeunes et noirs. Avant ils vivaient ici, dans le centre. Depuis que les boutiques de déco, les galeries d’art et les bars à sushis ont colonisé leur quartier, ils ont été repoussés au nord, chez les pauvres.

Des gosses leur portent la poudre de la cache au parking. Ces mômes peuvent se faire serrer, ils ne risquent rien, ce ne sont que des enfants. J’observe ce manège depuis le trottoir d’en face, sans avoir à faire semblant de m’intéresser à autre chose. L’affluence atteint son pic après 17 heures, à la sortie du boulot. Il n’est pas rare de voir une dizaine de types garés le long de Vine et de Liberty, siège baissé, moteur éteint. Vous ignorez s’ils sont défoncés ou s’ils s’offrent une sieste avant de retrouver leurs petits monstres à la maison. Non, jusqu’à ce que leurs lèvres bleuissent, vous ne le savez pas.

Cent fois plus puissant que la morphine

J’ai sillonné ce quartier tous les jours pendant trois semaines. À force de croiser des gueules ravagées par la came, des jeunes aux cous ridés et aux bras couverts de croûtes, vous chopez des réflexes, comme de traquer les points violacés. Votre œil suit les veines et quand il trouve, il est comme soulagé : ah, j’avais raison. Au début, je me demandais pourquoi les toxicos fréquentaient la bibliothèque publique. Puis j’ai compris : c’est une des plus grandes du pays, avec des salles immenses, des recoins, le wi-fi gratuit et du monde pour appeler les secours en cas de besoin. Ces derniers mois, on a recensé plus de trente overdoses dans les toilettes du deuxième étage.

Une nuit, sur Main Street, j’ai cru voir un SDF pisser derrière une voiture. Quand je suis arrivé à sa hauteur, j’ai remarqué qu’aucun liquide ne touchait le sol. Il se piquait le sexe. Un autre soir, j’ai trouvé bizarre qu’un vieux Ford soit garé en marche arrière dans une impasse, moteur ronronnant comme s’il s’apprêtait à filer. En dépassant les phares, j’ai jeté un œil par-dessus mon épaule et croisé le regard de la conductrice, la trentaine, brune. Sans baisser les yeux, elle a tendu la main vers le siège passager, le type assis à côté lui a donné un truc blanc qu’elle a fourré dans son soutien-gorge, avant de démarrer.

La came, ici, s’appelle le fentanyl, un opiacé cent fois plus puissant que la morphine, inventé dans les années 1960 pour soulager les douleurs des cancers les plus avancés. Dans la rue, on le trouve pur ou mélangé à l’héroïne. C’est lui qui a tué Prince, le chanteur, et c’est largement de sa faute si l’overdose est devenue la première cause de mortalité chez les Américains de moins de 50 ans : au moins 64 000 morts l’an dernier. C’est plus que les 39 000 meurtres par balle, lorsque l’insécurité explosait, en 1993, les 45 000 décès du Sida au pic de l’épidémie en 1995 ou les 55 000 conducteurs et passagers tués dans des accidents de la route en 1972, avant les premières mesures de prévention.

Les bienfaits de la pilule miracle

Pour comprendre, il faut remonter vingt ans en arrière, quand l’industrie pharmaceutique américaine s’est mise à vendre des opiacés comme du chewing-gum. Prenons l’exemple de l’Oxycontin, un antidouleur ultrapuissant inventé par Purdue Pharma en 1996. Pour que son médicament touche le plus grand nombre et pas seulement les victimes de cancers agressifs, Purdue embauche une armée de représentants (plus de 760) et leur donne pour mission de mentir aux médecins sur les risques d’addiction. L’entreprise distribue des millions de dollars à des fondations prétendument spécialistes de la douleur, elle couvre de cadeaux des médecins érigés en « leaders d’opinion » et va même produire un album de rock pour vanter les bienfaits de sa pilule miracle. En six ans, le chiffre d’affaires de Purdue passe de 45 millions à 1,5 milliard de dollars. Les ventes explosent. L’objectif, c’est la banalisation du médicament, parvenir à vous faire avaler un opiacé comme du Doliprane. Dans une campagne de pub, Purdue met en scène un écrivain de 54 ans avec de l’arthrose plein les mains. Traité à l’Oxycontin, il retrouve le clavier de son ordinateur. « Dans les années 1950, les pubs disaient : “Les médecins fument des Camel !”, rappelle Michael Barnett, professeur de santé publique à Harvard. Aujourd’hui c’est : “Les opiacés ne provoquent pas d’addiction”. »

C’est faux bien sûr. Prenez de l’Oxycontin tous les jours pendant deux mois et vous devenez accro. Les premiers touchés ont été les cols bleus, des ouvriers et des mineurs qui traînaient de vieilles douleurs. Puis on s’est mis à prendre de l’Oxycontin contre la migraine, le mal de dos, les fractures, la gueule de bois… En 2012, on a prescrit 793 millions de doses d’opiacés dans l’Ohio : 68 pilules par habitant en comptant les enfants. Alors quand la justice s’en est mêlée et qu’il est devenu plus compliqué de s’en procurer, on a commencé à voir des mères de famille – classe aisée, la maison en banlieue, le chien dans le jardin – errer comme des paumées dans le centre de Cincinnati à la recherche d’une dose pour calmer leur manque.

J’ai entendu trop de récits ahurissants pour tous les rapporter. Il y a ce vétéran du Viêtnam qui a envoyé sa femme octogénaire lui chercher de l’héro dans les quartiers chauds. Cette femme de flic qui se prostituait pour acheter son fix sans toucher au compte joint. Ces docteurs qui se piquaient entre deux patients, ce psy qui roulait en Jaguar et vit maintenant dans un carton, ce frère d’une star de la NBA, mort seul dans un hôtel de passe… Et ce couple, gros salaires chez Procter & Gamble, belle maison, ils ont tout perdu et dorment aujourd’hui dans la même prison, lui chez les hommes, elle chez les femmes. Ils cambriolaient les voisins et revendaient ce qu’ils pouvaient chez le prêteur sur gage. Il y a tellement de dope que les prix baissent. On m’a proposé de l’héroïne à 5 dollars.

Une épidémie, c’est la propagation rapide d’une maladie contagieuse parmi une population. À Cincinnati, tous les gens que vous rencontrez, dans le bus, les bars et sur les terrains de basket, tous sans exception, ont une histoire à raconter sur les opiacés. Ça commence avec Gerry, 45 ans, mon hôte Airbnb. Il me demande ce que je viens faire ici et quand je prononce les mots « opioid epidemic », il a un mouvement de recul, avant de se rengorger pour dire qu’il en a entendu parler, oui, c’est terrible, les overdoses, tout ça. Le lendemain, il m’avoue qu’il est gay et qu’il a un problème avec la drogue. Ce problème s’appelle Joey, 31 ans, accro à l’héro. « J’ai été très amoureux de lui, dit Gerry. Je l’ai traîné en désintox, j’ai payé les traitements. » Gerry souffle et deux larmes fines coulent dans la pénombre. Quand Joey l’a quitté, Gerry a été diagnostiqué d’un cancer de la thyroïde, stade quatre sur cinq, d’où la cicatrice rose sur son cou que j’avais d’abord prise pour une pendaison ratée. « Joey ne voulait pas guérir, il voulait planer toute la journée. » Puis après un silence : « Je ne sais pas s’il est mort ou vivant. »

Ses larmes ont séché quand Frank fait irruption dans le salon. Frank est un type à la poigne osseuse et au style audacieux : un pantalon vert pomme, un polo rose bonbon et une casquette à visière plate. « Ouah, mon pote, t’es tombé au bon endroit », dit-il lorsque je parle de cette drogue qui décime les foyers. Puis après un temps durant lequel il semble hésiter, il déroule son passé, celui d’un père de quatre enfants, un bon poste dans le privé, des amis qu’il croit fidèles, une femme qui l’aime et une hernie discale qui, un jour, nécessite une opération. Le médecin lui prescrit de l’Oxycontin. « J’ai refusé parce que je connaissais le nom. Il m’en a donné un autre qui s’est révélé aussi dangereux. » Frank suit le traitement, tombe accro, ne supporte pas le manque, craint de frapper ses gosses et, quand plus aucun médecin ne lui signe d’ordonnance, il trouve sa dose dans la rue. Sa femme a obtenu le divorce et la garde des enfants. Frank jure qu’il s’en est sorti. Je ne demande qu’à le croire, mais il est fragile. Il est retourné vivre chez sa mère, dans le Kentucky, à vingt kilomètres de l’autre côté de la rivière. Tous les matins, il prend le bus pour Cincinnati en espérant trouver du boulot. Vers 17 heures, quand la tension monte, il marche au-delà de Main Street, grimpe la petite colline qui mène chez Gerry et s’affale dans le canapé, en attendant que la nuit vienne. Demain, il recommencera.

Dans nos phares, un type évanoui

La question qui me brûlait les lèvres en arrivant était : pourquoi prennent-ils cette merde ? C’est une question méprisante que seuls peuvent poser des types qui ne se sont jamais enfoncé de seringue dans le bras. Les autres répondent tous la même chose : ils la prennent parce que pendant un instant, toujours plus bref, cette merde est la plus belle chose sur terre.

Le sergent Eric Franz n’a pas une dégaine de flic. C’est un grand type dégingandé avec de grosses lunettes sur le nez. Son flingue, sa matraque, ses menottes, sa lacrymo, tout semble peser une tonne à sa ceinture. Il est dans la police depuis 1991, mais depuis six mois, il s’occupe des réseaux sociaux. « C’est pas un truc de vieux de courir après les criminels. » Dans la phrase qui suit, il avoue que le terrain lui manque. « Quand j’ai su que vous veniez, j’étais : Youhou ! Un peu d’action ! » C’est un marrant.

La nuit dernière, j’ai patrouillé dans le quatrième district. Toujours à la recherche des camés. On n’a pas eu grand-chose, des coups de feu à 2 heures du matin et un type qui s’est évanoui dans nos phares après avoir sniffé du détergent. « Ici c’était le cabinet d’un médecin qui signait des ordonnances sans consultation, dit le sergent Franz en ralentissant devant un immeuble de brique rouge. Il y avait des drogués jusqu’au bout de la rue. » On passe devant la station Shell, encore vide à cette heure, puis on atteint le coin de Liberty et de McMicken. « Il y avait un magasin solidaire ici qui donnait de vieux portables aux SDF, en cas d’urgence. On a dû le fermer aussi, ces téléphones intraçables étaient une aubaine pour les dealers. » On emprunte la rue des prostituées. Le sergent soupire. « Ces pauvres filles seront mortes dans un an, deux maximum. Elles ne durent pas ici. Quand ce n’est pas la drogue, c’est le Sida. » Les taux d’hépatites et de VIH sont repartis en flèche.

En laissant derrière nous le stade des Bengals, l’équipe de foot locale, on atteint une zone industrielle. Un monospace immatriculé dans le Kentucky est garé en lisière de forêt. Beaucoup de gens de l’État voisin viennent se fournir à Cincinnati. Dans le doute, on s’arrête. Le type au volant est jeune, blanc, avec de vilaines taches sur le visage.

« Qu’est-ce que vous faites ? demande le sergent.

— Euh, j’ai un problème mécanique.

— Lequel ?

— Non en fait, j’attends quelqu’un.

— Comment ça ?

— Un ami.

— Sortez du véhicule », dit le sergent en ôtant le cran de sûreté de son pistolet.

L’homme sort en short, les jambes couvertes de cicatrices. Je remarque qu’un môme d’environ 7 ans est assis à l’arrière, habillé en Superman. Il ne dit rien, il attend. Eric Franz est certain que le type vient de toucher sa dose mais il n’a pas de mandat pour fouiller la voiture. Tout ce qu’il peut faire, c’est palper ses poches et regarder à travers les vitres s’il n’aperçoit pas une seringue ou un sachet de poudre. Entre-temps, un SDF s’est approché. Le môme le connaît, il s’appelle Corey. Maigre comme un clou, les joues creuses, un trou à la place des incisives, Corey a le look parfait du vieux junkie, mais il jure avoir lâché l’héro il y a dix ans. Il s’y est repris à trois fois puis il est passé à l’alcool, qu’il a arrêté aussi pour rester en vie : « Les alcooliques finissent par se faire tuer. » D’un coup de menton, Corey montre un pont au loin. « Les SDF sont là-bas, autour du foyer d’accueil, mais la came les rend fous. Je me suis installé dans la forêt. » Il vit sous une tente avec son chien. Le sergent Franz en a fini. Le gosse remonte à l’arrière, son père démarre et déguerpit.

Un code est répété deux fois sur la radio. Un pick-up beige nous dépasse, trois voitures de police le prennent en chasse. Le sergent déboîte et se lance à leur poursuite à travers les collines. Tout va très vite. Les renforts déboulent, des policiers en gilet pare-balles crient aux habitants de rentrer chez eux, et cinq minutes plus tard, les deux mecs de la camionnette sont menottés à l’arrière d’une berline à gyrophare. Il y a beaucoup d’armes dans leur appartement mais pas de drogue ni d’argent. Ils passent leur temps à changer de planque.

« Je ne sais pas comment il a survécu »

Il est 18 heures, le sergent roule vers sa maison en banlieue et me laisse à l’Emporium, l’un des seuls endroits de la ville qui sert du bon café. C’est une sorte de Starbucks où se croisent les hipsters à bonnet, les flics de la brigade cycliste, le retraité qui lit l’Enquirer tous les matins à la même place et Mike, le SDF qui essaie de vendre Streetvibes, une feuille de chou sponsorisée par la mairie. Un mec avec des bras très maigres et des tics dans le visage traîne une petite valise autour des toilettes. Il faut demander la clé à la caisse mais vous pouvez aussi attendre de mettre le pied dans la porte. Quelques minutes plus tard, une cliente le trouve en arrêt respiratoire sur le carrelage.

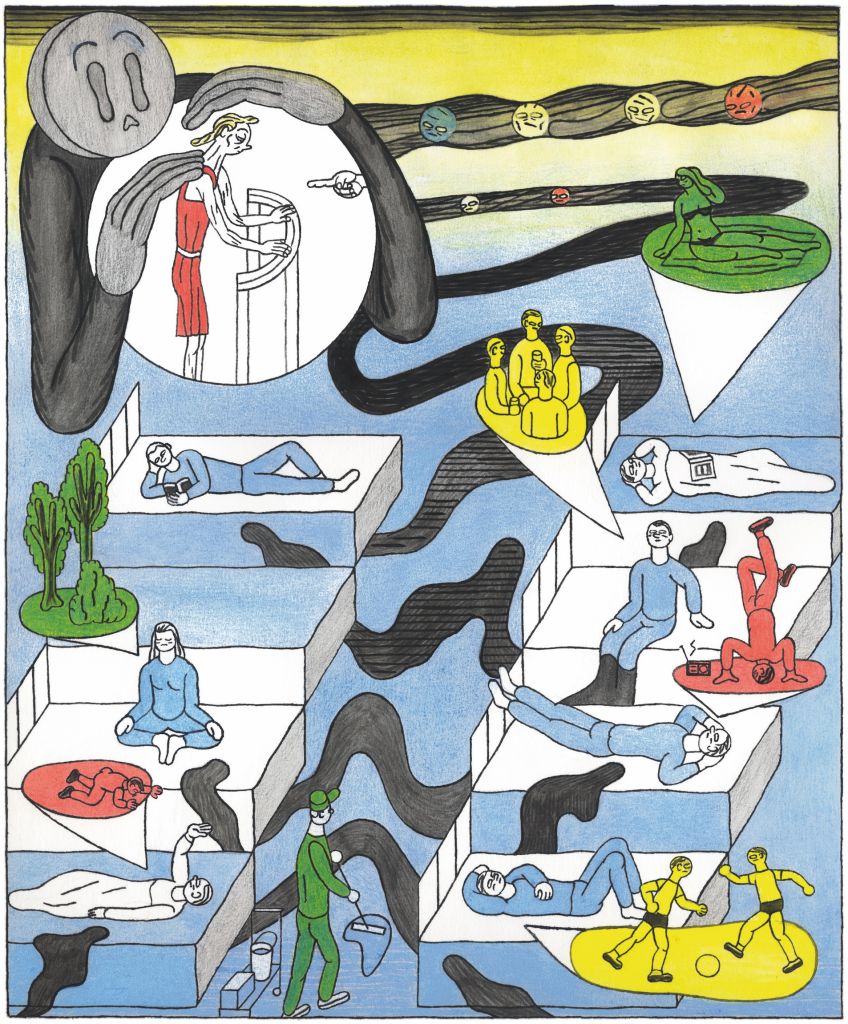

Quand vous faites une overdose, les circuits nerveux de votre cerveau n’envoient plus d’ordre aux poumons. Les lèvres bleuissent, la peau vire au gris, la vie s’en va. « Quelqu’un a du Narcan ? », demande un employé. Le Narcan est un antidote qui bloque les effets de l’opium. Sans lui, tout le monde s’accorde à dire qu’il y aurait dix fois plus de morts. On appelle le 911. Les pompiers arrivent, lui injectent le Narcan dans les narines – le produit est absorbé par les muqueuses nasales – et posent un masque à oxygène sur son visage. L’homme se réveille d’un coup. « Je me suis assoupi », dit-il.

« Même avec la seringue dans le bras, ils prétendent qu’ils faisaient une sieste », grommelle le lieutenant Wood, chef de caserne dans Over the Rhine, le quartier de la came. La cinquantaine, des tempes grisonnantes, des épaules de déménageur, Kevin Wood est le genre de type que vous n’avez pas envie de provoquer. « Venez par là », lance-t-il en faisant rouler sa chaise jusqu’à un ordinateur. « Voilà. Les deux derniers jours, et uniquement pour ma caserne. » Les interventions défilent sur l’écran : « overdose », « overdose », « overdose », « femme enceinte », « overdose d’héroïne », « douleurs abdominales », et encore des overdoses. Dans le quartier, il a trouvé un mec dont la température corporelle était tombée à 28 degrés. « Je ne sais pas comment il a survécu. » L’alarme sonne. Kevin Wood s’excuse, un feu dans un ascenseur. Il est remplacé sur sa chaise par Shana Johnson.

Blonde, souriante, Shana porte une parka barrée dans le dos d’un immense « Cincinnati Fire Department ». Elle se dit fatiguée d’être appelée quatre fois par semaine pour ressusciter le même camé. « En général, ils nous insultent et refusent qu’on les emmène à l’hôpital. » Elle sait qu’il existe un bureau, au siège des pompiers, où elle peut consulter un psy. C’est gratuit. « Ce que je me dis, c’est : garde de l’empathie. » Le frère de Shana est accro à l’héro. Huit désintox en sept ans. Le parcours classique : un genou à opérer, des cures de deux mois d’Oxycontin avalées en deux semaines, l’héroïne parce qu’elle était moins chère, le manque… « J’ai jamais eu à le réanimer parce qu’il vit dans un autre État. Mais c’est dur d’apprendre qu’il a recommencé à se piquer. » C’est ingrat d’être la sœur d’un camé. « Il vole mes parents, ma sœur, il s’en fout, la dope passe avant tout. » Shana parle sans trémolos dans la voix, comme si elle avait depuis longtemps cessé de pleurer en pensant à tout cela.

Un tranquillisant pour éléphants

Pour saisir l’urgence, il faut se rendre chez le coroner. À la fois bureau d’enquête criminelle, morgue et laboratoire scientifique, c’est une institution qui n’existe pas dans notre système judiciaire. Des armes, des douilles, des morceaux de tissus, des cheveux, des relevés d’empreintes. Un océan de pièces à conviction : 28 000 échantillons de drogue sont analysés, ici, chaque année. Un sac de poudre vient d’arriver, saisi sur une gamine de 14 ans. Elle avait une balance de précision dans la poche. « Elle dit que c’est de l’héro mais il est probable qu’elle n’en sache rien », lâche le docteur Lakshmi Sammarco. C’est elle la chef, cette petite femme coquette qui a quitté l’Inde à 7 ans pour Cincinnati.

Elle a vu le fentanyl dans son microscope pour la première fois en mai 2013. Trois ans plus tard, en juillet 2016, ses médecins légistes ont identifié une nouvelle drogue sur une victime, le carfentanil. « Ce n’est pas un médicament. C’est un tranquillisant pour éléphants. » Le carfentanil est dix mille fois plus puissant que la morphine. « J’ai appelé le zoo de Cincinnati, qui est quand même réputé aux États-Unis, ils m’ont dit : “On a peut-être une bouteille de ce truc pour les rhinos, mais pas sûr”… » Seuls six établissements aux États-Unis ont un stock de carfentanil, et aucun d’entre eux n’a été cambriolé. Les narcotiques pensent que la cargaison vient de Chine. « J’ai fait mes recherches, poursuit le docteur Sammarco. Il est question de carfentanil dans “Jurassic Park”, quand ils essaient d’endormir le T-Rex. Ça vous donne une idée de la puissance du truc. »

Au sous-sol, un air polaire annonce la morgue. Derrière la porte de la chambre froide, les morts sont là, dans leurs sacs en plastique noirs, serrés sur des chariots. Il en arrive tous les jours. « On a des week-ends à plus de vingt corps, et une autopsie, c’est deux heures de boulot, on ne peut pas aller plus vite », se justifie un homme en blouse verte. Grâce aux travaux d’agrandissement, il va bientôt disposer de huit tables d’autopsie au lieu de deux. Dans le comté voisin, des collègues louent des camions réfrigérants pour stocker les cadavres. À Milwaukee, la morgue s’est déclarée en burn out. Dans le New Hampshire, Thomas Andrew, médecin légiste écœuré par l’épidémie, est devenu prêtre méthodiste pour « détourner les jeunes de la drogue ».

Les dealers offrent des doses gratuites

Le tribunal des stups de Cincinnati – la Drug Court – est au cinquième étage du palais de justice, un bâtiment en forme de Parthénon, posé en centre-ville comme un bloc d’antiquité. Chaque matin à 9 heures, une cinquantaine de prévenus s’installent sur ses bancs inconfortables. Que des Blancs, tous là pour possession d’héroïne et de fentanyl. Les corps sont usés, amaigris, flétris par la dope. « Comment allez-vous ? », leur demande la juge, Kim Burke. Elle veut savoir s’ils ont un toit, s’ils tiennent le coup, s’ils sont déterminés à ne pas rechuter. La plupart comparaissent libres. Ceux qu’on amène de prison sont menottés dans le dos et déguisés en bagnards : pyjama rayé noir et blanc pour les hommes, kaki pour les femmes.

En entendant son nom, « Mme Parker » pose son sac de cuir violet et traîne son squelette jusqu’à la barre. Elle n’a pas 30 ans, on lui en donnerait 50. Le visage rouge et la peau translucide, elle nage dans un slim. « Madame, vous avez manqué vos deux dernières convocations », commence la juge. Parker se balance de gauche à droite en faisant non de la tête. « Madame, j’ai des doutes sur vos capacités à suivre ce programme. Avez-vous une pièce d’identité ? Disposez-vous d’un endroit pour dormir ? » Derrière ces questions anodines se joue une place en prison. Les doigts de la jeune femme se crispent tandis que la juge Burke, en parcourant son dossier, réclame des tests d’urine.

Les affaires se succèdent. Elles se ressemblent toutes. Les policiers se marrent dans un coin, ils n’écoutent pas, ils connaissent ça par cœur : les camés jurent qu’ils sont clean, la juge fait ce qu’elle peut pour démêler le vrai du faux et quand il faut sévir, brandit le spectre de la taule. Elle sait très bien qu’on ne guérit pas dans une cage, mais là-bas au moins, le sevrage est inévitable. « Il m’arrive d’incarcérer des gens le lundi en espérant les protéger pendant quelques jours, et de les croiser dans la rue le mardi, complètement défoncés », confie la juge Burke. Avec deux cents nouveaux entrants par semaine, le directeur de la prison fait au mieux pour gérer la surpopulation. Les drogués qui n’ont pas commis d’autre délit que de posséder ce qu’ils s’injectent dans les veines sont les premiers libérés. Une fille, Hayley, 28 ans, dit qu’elle rechute en général dès la sortie parce que les dealers la connaissent. « Ils savent que j’ai rien sur moi alors ils me donnent un “free sample”, une dose gratuite. » Hayley a perdu ses trois enfants à l’assistance publique, ses overdoses l’empêchent de travailler, mais voilà, le manque est douloureux. « Les gens pensent que c’est une addiction comme une autre, s’agace la juge Burke. Ils croient pouvoir se désintoxiquer à la maison en réduisant les doses. Ça ne marche pas comme ça. »

Le tour de Paul Greilsammer, 22 ans, arrive en fin de matinée. Il porte un gros pull à capuche et des baskets flambant neuves. Son père est assis dans la salle. « Vous allez à North Key, monsieur Greilsammer, ils ont un programme pour vous là-bas. »

Le gosse ne dit rien.

« Monsieur Greilsammer, vous voulez vous en sortir ?

— Je… Je ne sais pas… Je suppose que oui. »

Il se prend la tête dans les mains.

« Écoutez, ça ne vous plaît pas, mais je vous mets en traitement résidentiel. Vous devez y rester un moment pour vous désintoxiquer.

— Je ne veux pas aller en prison.

— Je fais ça justement pour que vous n’alliez pas en prison. »

Le gosse implore son père du regard, l’autre lui répond d’un signe qui veut dire « s’il te plaît, ça ne durera pas longtemps » et tout son corps exprime le soulagement de n’être plus seul à bord : il y aura des médecins là-bas, des spécialistes.

Shootée à la barre

Une fille entre dans la salle. Elle devait être jolie. Tout à l’heure, elle se tenait debout, les yeux mi-clos face au soleil, ballottée entre la foule qui se pressait devant le vendeur de hot-dogs et celle qui montait les marches du tribunal. Elle n’avait pas l’air bien. Elle s’assied devant moi et s’endort immédiatement. « Un instant, votre honneur », dit le greffier. Il quitte son bureau et la réveille. La fille s’excuse : « Je reviens, je vais me rafraîchir aux toilettes. » La juge soupire, se tourne vers le procureur : « Je pense qu’elle est allée se shooter. » Quand la fille revient, la juge l’appelle à la barre. « Madame, si vous dormez debout, c’est que ça ne va pas. Je regarde votre dossier, au dernier test vous étiez positive à un tas de produits. Vous allez passer la nuit en prison et on examinera votre cas quand vous serez en mesure de comprendre ce que je dis. » Jambes sciées, elle hoquette. Un policier la menotte dans le dos, l’empêchant de sécher les larmes qui mouillent le col de son sweat.

La juge égrène une quinzaine de noms dans le vide et l’on se rend compte qu’il manque le tiers des prévenus. « Shawn ? Kylie ? » « Votre honneur, intervient Abbey, l’agent de probation. Kylie m’a écrit, elle a fait une overdose ce matin. Elle est sortie de l’hôpital, elle est dans le bus.

— Trop tard, je la verrai demain. »

Angela Cooper range ses dossiers. C’est une femme noire d’une trentaine d’années à l’allure stricte, tailleur costume et chignon tiré. Son métier consiste à faire la liaison entre la Drug Court et les centres de désintox. À l’audience, elle ressemble à une avocate. « Je rencontre les clients avant, dans le couloir, pour connaître leur situation, est-ce qu’ils ont des enfants, des parents à charge… Ensuite je m’arrange pour qu’ils soient aptes à suivre un traitement. Pour cela, ils doivent être clean depuis au moins sept jours. »

Angela fait ce métier depuis trois ans. Ses collègues parlent d’une époque où ils jugeaient une affaire d’héroïne de temps en temps. Elle n’a connu que l’épidémie. « Avec la came, une fois que vous êtes accro, vous n’en prenez plus pour le fun mais pour tenir la maladie à distance. Ce que me disent les clients c’est : “Boom, le produit prend possession de mon corps, de mon âme, et je n’ai pas la moindre idée de la manière dont je pourrais le stopper”. »

L’après-midi, la juge Kim Burke fait le tour des centres de désintox. Le premier, dans les quartiers nord, ressemble à un hôpital, avec ses longs couloirs blancs. À chaque fois qu’elle les traverse, la magistrate pense à la petite fille qu’elle était, il y a cinquante ans, quand son père y exerçait la psychiatrie. Quinze patients nous attendent, que des hommes. Kim Burke les connaît bien, c’est elle qui les a envoyés ici. Sous son crâne rasé, Michael a les traits doux et le sourire d’un enfant calme. Il s’est fait arrêter pour possession de fentanyl à la naissance de son fils. « Il a 1 an maintenant, il a bien grandi. J’avais peur qu’il m’oublie mais il m’a reconnu tout de suite, il a ouvert grand les yeux. » Un jeune type dit qu’il va beaucoup mieux, il a même renoué contact avec sa famille : « J’ai eu mon frère au téléphone la semaine dernière. » La juge note tout.

Son voisin, Rolan, dit qu’il s’implique dans la vie du centre, ça l’aide à passer le temps. « Je préférerais que tu te concentres sur ta guérison, lui dit la juge, c’est la seule chose qui compte. » Puis elle raconte l’histoire du patient qui sortait avec trois filles du programme. « Il est mort. Les trois autres sont dans un cycle d’overdoses. Les relations ne sont bonnes que si elles soutiennent la guérison. »

Le tour de table se poursuit avec Chris, 29 ans, John, 23 ans, Thomas, 42 ans, soutenu dans la salle par ses grands-parents. Le dernier dit : « Je fais ça pour mes gosses, pour l’innocence qu’ils ont dans les yeux. Je ne veux plus être égoïste. » Les mecs se lèvent, un deuxième groupe arrive. Des jeunes. Certains sont athlétiques. Ici ils font du yoga, de la méditation, de la poterie, de la course à pied. Les cures commencent à quatre prises de substitut par semaine – type Subutex ou méthadone – puis deux, puis une, et un jour vous arrêtez. Ici on n’essaie pas de leur faire croire qu’ils retrouveront le plaisir du shoot dans la poterie, on leur dit qu’une vie moins stressante est possible, une vie dans laquelle on pense plus loin que le fix d’après. La juge le répète : « Certains n’attendent que votre échec. Ils prendront plaisir à dire : “Je le savais”. »

Un village de western

Cincinnati est la ville qui cache l’immense campagne de l’Ohio. Éloignez-vous du centre et l’horizon n’est plus qu’une ligne de champs. Roulez quinze kilomètres à l’est, vous trouverez Newtown, un village de western avec des boutiques de chaque côté de Main Street et au bout, le bureau du shérif, Tom Synan. Un homme à la mâchoire carrée, des bras comme des cuisses et le buste d’un pousseur de fonte. Il dirige la coalition contre les opiacés, qui réunit policiers, pompiers, écoles, centres de désintox, agents des narcotiques, etc.

Il s’est lancé là-dedans à cause d’une famille. « La mère avalait n’importe quoi. Alcoolique, dépressive, elle est morte de son addiction aux pilules, ses deux fils d’une overdose et le troisième s’est fait descendre dans une histoire de trafic. » Ils habitaient Newtown. « Les gosses, je les ai rencontrés en 1993. » Tom pensait que le plus jeune s’en sortirait. « C’était un gamin intelligent… » Il fait une première overdose en décembre 2014. Placé en dégrisement, il refuse le traitement, rentre chez lui, finit son héroïne, overdose à nouveau, et meurt seul dans sa chambre.

Tom, qui n’a pas réussi à avoir d’enfants, se sent responsable de ceux des autres. Il se lève un instant pour marcher vers la fenêtre et je parviens à lire les tatouages sur ses avant-bras : « Semper fi », la devise des marines, et « sheepdog » (« chien de berger »). Il tire le rideau et pointe une maison de l’autre côté de la rue. « La fille qui vit là-bas a reçu son premier shoot à 12 ans. Elle en a 20, elle est toujours accro. »

La coalition contre les opiacés naît au moment où un tsunami de fentanyl s’abat sur la région. Sa première action est de mettre du Narcan dans les voitures de police, le barda des pompiers, les pharmacies, les bus, les supermarchés… Plus besoin d’ordonnance, n’importe qui peut en acheter. Au début, on administre des doses de 2 milligrammes mais les drogues sont si puissantes que la marque qui produit le médicament passe d’office à 4 milligrammes. « Les trafiquants ne sont pas des abrutis. Ils connaissaient le carfentanil, ils savaient le fabriquer et ils se doutaient qu’ici, en Ohio, la population était suffisamment accrochée pour s’intéresser au produit », dit Tom. Il aimerait que les Américains se réveillent sur les médicaments. « Une amie s’est cassé le bras en Espagne, après l’opération elle a demandé quels antidouleurs elle devait prendre. Ils ont répondu : “Aucun”, elle était scandalisée ! Elle me racontait ça comme si l’Espagne était un pays d’attardés. »

Dehors il fait beau. Des écureuils se courent après. Les restaurants promettent un homard pêché la nuit même dans les eaux du Maine. En marchant dans ce village qui n’a pas connu de meurtre depuis plus de vingt ans, il est possible de ne pas remarquer les panneaux devant les magasins qui annoncent tous : « Ici on embauche, postes à pourvoir. » Le marché du travail est paralysé par les opiacés : les gros camés n’ont pas la tête au boulot et ceux qui tentent leur chance ne passent pas les tests de drogue à l’embauche. C’est vrai à Newtown, c’est vrai à Hebron où l’usine Amazon est en sous-effectif. C’est vrai à Dayton.

Les cartels mexicains

Dans cette ville, au nord de Cincinnati, je marche cinq minutes au hasard avant de me trouver devant une femme aux cheveux rouges, au pied de la tour JP Morgan. Malgré le vent frais, elle ne porte qu’un t-shirt. De sa sacoche en bandoulière, elle sort une boîte de Pringles qu’elle pose sur le trottoir. À l’intérieur il y a le coton, la seringue, la cuillère, ce que je crois être de l’acide citrique et, bien sûr, la poudre. Elle se penche pour ajuster sa pompe à eau, dévoilant un soleil tatoué sur sa chute de reins. Je suis à un mètre cinquante, elle ne voit ni moi ni personne. Du bout des doigts, à toute vitesse et sans lever le regard, elle exécute des gestes qu’elle connaît par cœur. Elle est très maigre. Une femme plus âgée nous dépasse en faisant non de la tête, avec sur le visage une grimace que l’on pourrait traduire par : « C’est pas vrai, ils ne se cachent plus. » La fille a fini. Ça a été vite. Elle a disparu.

Je suis à Dayton pour rencontrer l’agent spécial Timothy Plancon, le chef du bureau des narcotiques – la DEA – pour la zone qui englobe le Michigan, l’Ohio et le Kentucky. C’est un chauve en costume-cravate qui sourit quand une question le dérange. « Ce sont les cartels mexicains qui contrôlent le marché, explique-t-il. Ils ont le réseau, les dealers locaux, toutes nos enquêtes mènent au Mexique. » Il dit que le fentanyl n’a que des avantages : il est extrêmement addictif, inodore, très rentable et si puissant que vous pouvez l’envoyer par la poste en petite quantité. « Le service des douanes, c’est 450 officiers chargés de contrôler 275 millions de colis par an. Ils ne peuvent pas intercepter les lettres de moins de 30 grammes, c’est impossible.

— Et le carfentanil, je demande. Qui a eu l’idée d’importer un tranquillisant pour éléphants ? »

Il sourit. « C’est l’addiction qui a importé le carfentanil aux États-Unis. Être accro, c’est chercher la drogue d’après. »

L’agent spécial Plancon m’invite à le suivre à la soirée sur les opiacés que la DEA organise dans le stade de l’université. Après le miniconcert d’une pop star locale, des survivants se succèdent au micro pour se féliciter de s’être battus jusqu’au bout. Il y a ce vétéran qui a pris une balle en Afghanistan, ce toxico qui aurait dû mourir cent fois avant de voir la lumière à 26 ans et se mettre au marathon, cette fille tombée dans l’héro à la fac et d’autres encore dont j’ai oublié les histoires. Les discours sont récités et les blagues écrites, on ménage des silences pour les applaudissements. Ces gens ont certainement vécu ce qu’ils racontent mais ils ne ressemblent pas aux fantômes que je croise sur les trottoirs.

En quittant le stade, je discute avec Rosy, qui propose de m’avancer jusqu’au centre-ville. Rosy connaît la région comme sa poche, elle y est née, y a grandi, y a fait sa vie. Comme pour Gerry, Frank et les autres, quand je lui dis que je suis là pour l’épidémie, elle tient à me donner son avis : « Ce serait moi, je leur donnerais du Narcan la première fois et après tant pis pour eux ! Ce ne sont pas des membres productifs de la société, ils n’apportent rien de bien. Vous n’êtes pas d’accord ? » Elle poursuit sans attendre : « En juillet, ma mère était très malade, à l’hôpital elle partageait sa chambre avec un de ces camés, un obèse qui mobilisait tout le personnel pour le réanimer. Ma mère est morte maintenant. Je pense qu’elle mérite plus de respect que ces junkies. Et qu’on me dise pas qu’ils savent pas ce qu’ils font, personne ne les a forcés ! » Avant la retraite, Rosy était assistante sociale.

« Tous les parents en avaient »

Le premier jour de mon enquête, quelqu’un m’a dit d’appeler Jason Merrick. J’ai noté le numéro et j’ai oublié. Je suis retombé dessus deux semaines plus tard en parcourant mes notes. Je lui ai écrit pour prendre un café, il m’a répondu d’accord et m’a donné rendez-vous dans une prison du Kentucky, le lendemain, à 7 heures du matin.

Le centre de détention de Kenton County est posé au sommet d’une butte, au bout d’un chemin qui longe la forêt. Il y a de la brume, un chien hurle au loin. Jason Merrick n’a pas menti, il m’attend à l’entrée avec un café. C’est lui qui a inventé la désintoxication en prison. « Ici, sur 702 détenus, 89 % sont accros. » Dans cet État ultraconservateur où l’on a massivement voté Trump, une grande partie des habitants considèrent qu’un centre de désintoxication, c’est de l’argent pour les dégénérés. Jason résume : « Il y a ici un niveau d’ignorance qu’il ne faut pas sous-estimer. » Il sait ce qu’on met derrière le mot junkie, il en a été un lui aussi. LSD, crystal meth, champis, ecstasy, kétamine, cocaïne, héroïne, il était barman, ça lui paraissait normal. « Je me réveillais en sueur au milieu de la nuit, les draps trempés, je me changeais, je tremblais comme une feuille, je paniquais, j’allais dans la cuisine, je sifflais la moitié d’une bouteille de whisky et ça allait mieux. »

Il a les joues grêlées comme ceux qui gardent les stigmates d’une acné ravageuse. « Tout le monde était persuadé que j’allais claquer. Moi je disais : “Vous exagérez, je ne me drogue pas tant que ça”. » Il est entré en désintox quand la fille qu’il aimait l’a quitté. Il a rechuté, a recommencé, a été paralysé par le manque, et puis un jour, en 2009, il s’est senti mieux, il avait 37 ans. Depuis, la drogue, pour lui, « c’est comme d’aimer les cacahuètes plus que tout au monde et d’y être salement allergique. Elles me font envie mais je sais qu’elles vont me tuer ».

Je le suis dans l’unité 104, une salle grande comme un gymnase, où 70 détenus sont répartis en groupes de quinze, des cercles de parole en archipels, parmi des lits de camp, des tables et des chaises scellées au béton. Ils vivent ici en communauté. Ils font du sport, de la méditation, ils ont des cours d’écriture, certains se sont mis à la poésie. La première chose que Jason leur enseigne, c’est d’oublier leur monde. « Vos amis de défonce vous maintiennent dans le climat de la came. C’est comme passer ses journées dans un salon de coiffure. Au bout d’un moment, vous vous faites couper les cheveux. »

Je m’approche d’un groupe. Des Blancs couverts de tatouages, habillés du même ensemble bleu marine et de claquettes orange. Cet exercice de parole sert à vider son sac. Ils confient leurs émotions, leurs regrets, leurs angoisses. Casanova – c’est le nom écrit au marqueur sur sa tasse de café – dit qu’il a pris dix-huit ans. Un costaud, avec des mains épaisses de fermier. « J’ai quatre enfants qui ont 15, 14, 10 et 2 ans. Ma femme est infirmière, c’est dur pour elle de tout gérer. » Un type dit que la honte ne passe pas. Un autre dit que s’il avait suivi ce genre de programme il y a vingt ans, il n’en serait pas là. Pas de faux-semblant, ils s’écoutent et se répondent vraiment. Je leur dis que je suis là pour l’épidémie, un gars se lève et revient avec une chaise. J’entre dans le cercle. Ils disent qu’ils ont perdu beaucoup d’amis, des proches, des voisins.

« Deux cousins sont morts ces derniers mois », lâche un mec aux tempes rasées. Un rouquin intervient : « J’ai 22 ans. J’ai commencé à me shooter au lycée. Dans n’importe quelle fête, on fouillait la salle de bains et on trouvait de l’Oxycontin. Tous les parents en avaient. » Il parle d’un ton nasal, monocorde, comme s’il lisait un mode d’emploi. « Ensuite, j’ai fait de fausses ordonnances sur Photoshop. Je voyais pas le problème, ça m’aidait au football, j’encaissais mieux les coups. » Un matin, il s’est senti mal. La grippe, il pensait. Le lendemain, c’était pire. Il a pioché dans la boîte et la maladie s’est envolée. « J’étais accroché. Un mois plus tard, je me piquais. » Il est ici parce que sa mère l’a balancé aux flics. « Je lui en ai voulu. Mais finalement, ce traitement, je le prends comme un signe de Dieu. Je savais pas comment sortir de là. »

À la fin on se lève et on prie en se touchant les mains. Je le fais aussi. Puis on range les chaises et la salle prend un air de cour de récré. Les autres viennent me saluer comme le petit nouveau. « Le fentanyl, c’est un gros truc en France ? » « Vous prenez quoi alors, de la meth ? » À 10 heures, une odeur de cantine se répand à travers l’unité. Le déjeuner. « Ils mangent tôt mais ils sont debout depuis 6 heures, ils ont faim », dit Bettany, l’assistante de Jason. Elle est blonde, jeune et souriante. Quand je suis arrivé tout à l’heure, elle pleurait à chaudes larmes. Une femme sortie brillamment il y a six mois venait d’entrer aux urgences. Overdose. « On en sauve quand même, parfois… » Puis, comme pour elle-même : « Il paraît qu’il y a des villes où la situation est pire. Je n’arrive pas à l’imaginer. »