Surgissant par l’embrasure de la porte, le commandant de division Haïdar Ali pénètre dans sa petite caserne, le regard vaguement ahuri. D’un geste, il intime à son second d’éteindre le vieux téléviseur cubique crachotant des sourates sans interruption, revisse sa chapka de fourrure, tire sur la veste de son uniforme et se laisse tomber dans son fauteuil de bureau à roulettes, l’air contrit. « Aucune entrée dans le secteur n’est possible sans autorisation officielle. Il faudrait contacter le responsable de la sécurité, Abou Ja’far… Mais il dort. » Passé 18 heures, du côté de Salah ad-Din, cette province du nord de l’Irak au nom conquérant plantée dans la solitude du désert, il fait aussi sombre qu’au milieu de la nuit – de quoi justifier le sommeil de l’officier.

Sur les murs du baraquement, on remarque les portraits scotchés de deux « martyrs » du cru : Qassem Soleimani, charismatique général des pasdarans (les gardiens de la révolution islamique d’Iran), et Abou Mehdi al-Mouhandis, leader chiite de la constellation paramilitaire des Hachd al-Chaabi (les « Forces de mobilisation populaire »). Ces deux figures de l’« Axe de la résistance », pulvérisées ensemble par une frappe de drone américain en 2020, toisent tout sourire la silhouette épaisse d’Haïdar Ali, engoncé dans son jogging grisâtre, pieds nus dans ses Crocs en plastique. Des années d’immobilisme dans cette guérite décrépie auront eu raison de son panache.

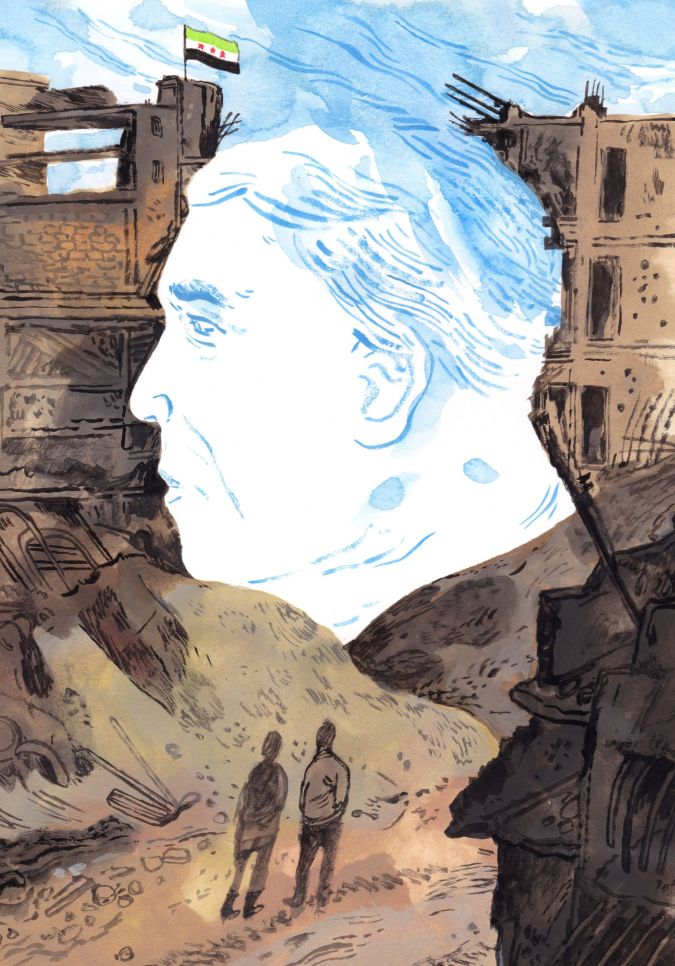

Chiens hurlant dans la brume

Voilà près de neuf ans que le commandant, membre de la fervente « brigade du premier martyr Sadr », dite 35e brigade des Hachd al-Chaabi, monte la garde à la lisière du village fantôme d’Al-Awja. C’est précisément là, dans ce fief sunnite des environs de Tikrit, que naquit un jour de 1937 celui qui deviendrait leader du parti Baas, puis cinquième président de la République irakienne et enfin tyran sanguinaire mort pendu : le très redouté Saddam Hussein. Ceux qui vivaient dans cette bourgade ont fui au moment d’une offensive de Daech – l’État islamique – en 2014. Ils n’ont plus jamais eu le droit d’y remettre un pied.

Collé à son radiateur au fioul, Haïdar Ali règne ainsi sur des milliers de maisons vides dont les profils osseux se détachent sur la toile épaisse de la nuit enrobée de brouillard. « Tous ont un lien avec Saddam Hussein, ce sont ses cousins ou des membres de sa tribu », commente-t-il simplement au sujet des habitants absents. Ce qu’il ne dit pas, en revanche, c’est qu’Al-Awja renferme un secret : quelque part dans la « section nord » du village, le mausolée du feu dictateur a été pillé. Depuis, la dépouille du raïs s’est tout bonnement volatilisée.

Qui aurait pu orchestrer ce rapt ? Les factions chiites, aussi puissantes que contestées, redoutant que les anciens baasistes, pris de nostalgie, ne transforment les restes du despote en reliques ? Ou bien sa propre tribu, décidée à sauver son leader d’une nouvelle profanation ? Autant de questions qu’Haïdar Ali prétend ne pas se poser. Lui se dit tout occupé à verrouiller l’accès au village sous prétexte « de ne pouvoir garantir la sécurité » d’improbables passants sur ce « terrain » pourtant entièrement déserté – la seule menace crédible qui y reste est celle des chiens errants hurlant dans la brume. Impossible, donc, d’aller constater soi-même ce qu’il en est de ce sulfureux tombeau enrobé de mystère. Pour l’heure, en tout cas. « Demain, inch’Allah », élude le commandant.

« L’homme qui a pendu Saddam Hussein »

En réalité, avant même de disparaître, le corps du dictateur avait déjà fait l’objet de maintes controverses, à commencer par les conditions de sa mise à mort. Depuis, tel un spectre, il ne cesse de hanter la société irakienne. Mounir Haddad se souvient parfaitement de ces polémiques. Et pour cause : il est, selon ses propres mots, « l’homme qui a pendu Saddam Hussein ». Il reçoit dans sa maison cossue du quartier de Karrada, au cœur de Bagdad, où les boutiques aux vitrines de costumes italiens ultra-chic partagent leurs trottoirs défoncés avec des vendeurs de montres aux devantures hérissées de logos Patek Philippe, pris dans l’entrelacs anarchique de câbles électriques censés alimenter, par à-coups, les foyers alentour.

« I love Donald Trump ! » lâche notre hôte d’entrée de jeu, avant de rappeler ses faits d’armes. En 2006, quelques années après que « Saddam », hagard et hirsute, a été extirpé d’un « trou à rat » par les Américains près de Tikrit, Mounir Haddad, alors consultant en droit, réunit deux qualités rares : il est à la fois disponible et suffisamment intrépide pour accepter de présider le procès du chef d’État déchu.

« Parmi tous ses crimes, on a décidé de le condamner à mort pour le massacre de 148 chiites à Doujaïl en 1982 », remet-il en suçotant un gros cigare. Avant de dérouler : l’un des juges, ancien baasiste, y voyait un moyen de se rallier au nouveau pouvoir figuré par le Premier ministre d’alors, Nouri al-Maliki, membre du parti chiite Dawa dont les militants avaient justement tenté d’assassiner Saddam Hussein à Doujaïl, déclenchant la sanglante répression. En somme, « un choix purement politique ».

Le pays a été pillé. Ils ont tout : l’argent, le pouvoir. Et si tu parles, ils te tuent.

Mounir Haddad, ancien juge au procès de Saddam

Rien de surprenant pour l’ancien juge au teint cireux et à l’œil narquois, qui se targue avant tout « d’aimer l’argent » et n’a pas de mots assez durs pour les autorités nouvelles, qu’il s’applique à détester de toute son âme. « Les dirigeants ont échoué. Ils ont créé une caste politique au-dessus du peuple, et le pays a été pillé. Ils ont tout : l’argent, le pouvoir. Et si tu parles, ils te tuent », assène-t-il, évoquant avec une pointe de fierté deux tentatives de meurtre auxquelles il affirme avoir échappé de justesse.

Seraient-ce donc ces nouveaux tenants du régime qui auraient mis la main sur la dépouille ? Mounir Haddad privilégie une autre piste. D’après lui, « le corps a été déplacé dans la province d’al-Anbar en raison d’un conflit tribal interne, bien avant l’arrivée de l’État islamique ». Un rebondissement dans la continuité d’une « longue tradition d’effusion de sang » au sein même de l’ex-famille dirigeante : en 1996, pris d’un accès de scrupules tardif, les frères Saddam Kamel et Hussein Kamel, lieutenants du régime et gendres du raïs, font tous deux défection en Jordanie après avoir transmis aux services de renseignement occidentaux des informations sensibles sur le programme d’armement irakien. Six mois plus tard, naïvement rassurés par une promesse de grâce présidentielle, ils rentrent à Bagdad et sont prestement exécutés par des membres du clan de leur terrible beau-père. L’ennui, prévient Haddad, c’est que toute enquête visant à corroborer son hypothèse relève de la haute voltige : le sujet est tabou.

Une purge sans fin

Mentionner publiquement Saddam Hussein ou le parti Baas expose à de sévères poursuites judiciaires. Deux organes étatiques se partagent cette police mémorielle. D’abord, la Commission de responsabilité et de justice, cheville ouvrière d’une « débaasification » sans fin, dont le siège se situe dans la fameuse Green Zone – une enclave ultrasécurisée de dix kilomètres carrés au milieu de Bagdad, où se barricadent les dignitaires irakiens sous escorte des Hachd al-Chaabi depuis que les Américains ont décampé. Derrière un vaste bureau lustré, bardé de fausses dorures et de diplômes, Salah al-Juburi, président de la Commission, peine à contenir son irritation face aux questions évoquant la « possible » – probable, certaine – instrumentalisation politique de son mandat.

Las, il brandit une version reliée de la « loi no 10 de l’année 2008 ». Son Petit Livre rouge à lui, censé rappeler les objectifs de sa mission : « empêcher le retour du parti Baas » et « purger les institutions et la société irakiennes de son système, sous quelque forme que ce soit ». Indifférent à l’odeur capiteuse de détergent au citron qui imprègne la pièce, Salah al-Juburi concède que, si des « cellules clandestines » du parti demeurent « actives », elles ne « constituent pas une menace » réelle aujourd’hui. Une appréciation qui ne l’a pas empêché d’interdire toute participation aux élections législatives de novembre 2025 à près de « quatre cents candidats ».

Sauver une histoire cabossée

L’autre face de cette traque des vestiges du régime s’incarne du côté de l’appareil judiciaire, flanqué des services de sécurité, qui criminalise commodément toute « propagande » du parti. Son zèle s’étend aux gestes de ceux qui tentent de sauvegarder l’histoire cabossée de leur pays pulvérisé. Ainsi, chaque matin, le jeune Mohammed Y. et sa famille quittent leur maison de Falloujah, ville martyre enroulée autour du sinistre pont où furent pendus quatre contractors américains de Blackwater sous les hourras d’une foule révulsée par l’occupation.

Son père s’installe au volant, Mohammed retient son souffle à chacun des checkpoints jusqu’à la capitale. Depuis 2020, il constitue clandestinement, avec son ami Abdullah M., la plus vaste archive irakienne d’ouvrages et de magazines non numérisés. Son but ? Préserver « la mémoire collective » des continuelles tentatives de réécriture de l’histoire par les vainqueurs. Un contrôle plus sévère qu’à l’accoutumée suffirait à le conduire, lui et ses livres, tout droit vers l’autodafé, comme l’en ont si plaisamment menacé certains sbires des Hachd al-Chaabi, aveuglés, dit-il, par une « idéologie de revanche » héritée de la guerre Iran-Irak des années 1980.

Le Coran de sang

D’après Abdullah, la pression de ces factions chiites – nées d’une fatwa lancée par le grand ayatollah Ali al-Sistani pour vaincre Daech en 2014 avant d’être incorporées dans la machine étatique irakienne deux ans plus tard – s’est amplifiée à mesure que s’effondraient, revers après revers, les étages du château de cartes bâti par leurs alliés de l’« Axe de la résistance », de Téhéran à Gaza. Résultat : une partie des 12 000 perles de leur collection est empilée dans une pièce sombre à la localisation que l’on doit tenir secrète. Là, derrière les fenêtres calfeutrées par des morceaux de carton humide, Mohammed parcourt les hautes colonnes de pages avec une grâce de danseur, une sonate de Bach s’échappant des haut-parleurs crépitants.

« Le prix d’une publication, même sur l’art ou la musique, peut atteindre 1 000 dollars, précise-t-il. C’est pour ça que je suis totalement fauché. » Il rit, puis se penche pour attraper un magazine. « Ce que vous voyez là est rarissime, s’illumine-t-il. C’est la seule photo existante du Coran que Saddam a écrit avec son sang, accompagnée d’un texte de sa main expliquant sa démarche… » Outre ce reliquat faustien, ces archives recèlent quelques pistes sur la destinée du corps du tyran. Le cadavre, marqué par des « blessures sur sa joue gauche », aurait été « battu et maltraité par des miliciens présents dans la chambre d’exécution ». Courant 2014, un « chef tribal » anonyme raconte « avoir déplacé la dépouille par crainte que des milices chiites profanent la tombe » après que la « sépulture a été prise d’assaut et incendiée », puis « détruite par un bombardement », exhume Mohammed d’un article.

« Il suffira d’une étincelle »

Ces archives, traces interdites d’un autrefois certes violent mais, rétrospectivement, stable et prévisible, agitent la nostalgie d’une époque inconnue des nouvelles générations. Nostalgie partagée à demi-mot par les précédentes, qui ne se repèrent plus dans leur propre pays. Au sortir de Bagdad, empruntant les artères de bitume sans éclairage menant vers Falloujah, Mohammed et ses parents ne font même plus attention au paysage sec et barbelé. « Dans les années 1980, c’était la première autoroute internationale qui menait jusqu’en Jordanie et au Koweït. C’était si beau… De la végétation partout. Les Américains ont tout bombardé, rien n’a été reconstruit », regrette le père. Il évacue d’une moue de mépris les innombrables chantiers lancés par l’actuel président Mohammed Chia al-Soudani, dit « le Bâtisseur ». La capitale, barrée de grues, de tours sans habitants et d’hôtels de luxe, ne servirait que de paravent à la corruption généralisée du pouvoir.

« Nos dirigeants tuent les gens et leurs rêves. C’est pour ça que les jeunes regrettent l’ère de Saddam ou rejoignent les brigades – c’est la seule façon de gagner de l’argent », se désole Mohammed Y., alors que les Hachd al-Chaabi ont gonflé leurs rangs de près de 70 % en cinq ans – elles compteraient aujourd’hui plus de 300 000 membres au sein de quelque 70 brigades, des effectifs comparables à ceux de l’armée régulière. « Il suffira d’une étincelle pour que la violence reparte », prédit le jeune Irakien. Pétri de contradictions, il confie : « Moi, je veux partir aux États-Unis. Je ne leur pardonne pas ce qu’ils ont fait à mon pays, mais au final… c’est l’Amérique. » Tandis que la voiture dépasse l’ombre noire de la prison d’Abou Ghraib, transformée par Saddam Hussein en mouroir pour prisonniers politiques avant que les Américains n’y torturent à leur tour, il monte le son de l’autoradio. S’échappe la voix sereinement fataliste de Doris Day : « Que sera, sera… Whatever will be, will be. »

Par deux fois, mes aïeux ont tenté d’assassiner Saddam. Mais nous ne croyons pas en l’esprit de vengeance.

Wanes al-Jabara, chef tribal et commandant de brigade

Ainsi, curieusement, après avoir traqué, emprisonné, jugé puis pendu Saddam Hussein, après avoir purgé ses officiers et tenté d’éradiquer toute trace de son règne, ses rivaux ne s’opposèrent pas immédiatement à ce que le dictateur bénéficie d’une sépulture où ses partisans puissent se recueillir. Y compris ses plus farouches adversaires qui, plus tard, reprirent les rênes de la gouvernance dans les anciens bastions baasistes de la province de Salah ad-Din. « Le conseil des cheikhs a été fondé par mon père en 2003 pour régler les litiges et maintenir la cohésion sociale », rappelle Wanes al-Jabara, dont le port altier et le regard stratège, sous son keffieh de carreaux rouges, confirment son double rôle de chef tribal et de commandant de la 88e brigade des Hachd al-Chaabi. Dans la chaleur ouatée d’une guest-house en bordure de Tikrit, près des torchères à pétrole qui luisent comme des soleils éternels, il détaille son dernier succès militaire : la reprise du territoire à l’État islamique dont ne subsistent que quelques irréductibles combattants, ermites belliqueux nichés entre les plissures ocre des monts Hamrin.

« Par deux fois, mes aïeux ont tenté d’assassiner Saddam : en 1990 et en 1993 », énumère-t-il. « Pourtant, lorsque celui-ci a été exécuté, mon oncle a voyagé en avion avec les Américains, en compagnie du gouverneur de Salah ad-Din, afin de récupérer le corps, et c’est lui-même qui l’a enterré. Nous ne croyons pas en l’esprit de vengeance », poursuit-il, magnanime, sous les clichés de ses sorties de chasse au faucon. La preuve, il se dit « favorable » au retour des familles du clan à Al-Awja. Selon lui, le principal obstacle tient à la crainte de ces dernières d’être arrêtées par les hommes des Hachd. Cette peur, qu’il juge « infondée », trahirait à ses yeux leur « refus d’une gouvernance chiite » de la part de ce clan sunnite longtemps favorisé par le pouvoir. Voire, pour certains, « l’espoir d’un retour du régime baasiste ». Quant au corps du dictateur, il affirme n’en rien savoir et s’en désintéresser totalement. Lui ne s’occupe que des « vivants ».

Toits effondrés et mosquées vides

C’est aussi ce à quoi s’affaire quotidiennement Ayman al-Zahwan, le maire de Tikrit. Il ne compte plus ses bras de fer avec le gouverneur de la région pour orchestrer le retour des habitants d’Al-Awja. Sa qualité d’édile lui confère par ailleurs, au prix de quelques coups de fil insistants, un accès quasi constant au village. Dans son blindé noir escorté, il franchit la barrière de ferraille retenue par un système de balancier en pierres et de cordes élimées, qui condamne l’entrée de la bourgade. Il prévient : c’est d’accord pour un tour, mais interdiction formelle de descendre du véhicule et de prendre des photos.

Derrière les vitres teintées défilent donc d’interminables rangées de bâtisses creuses, de talus retournés, de toits effondrés, de mosquées vides et de rues désertes où roulent des virevoltants de poussière. Le tombeau ? « Impossible d’y accéder », refroidit sèchement le maire en désignant sur la droite le fameux « secteur nord ». La 35e brigade des Hachd al-Chaabi a ceinturé le périmètre de T-walls, ces pare-feu de béton résistants aux voitures explosives, et occupent la zone sans partage en attendant « la rénovation d’un ancien palais de Saddam » dans lequel le commandant Abou Ja’far et ses hommes pourraient enfin avoir leurs propres dortoirs et bureaux.

« Près de trois cents familles ont obtenu les autorisations pour rentrer, mais certaines personnes travaillent à empêcher ce retour », dénonce le maire, désormais installé derrière son bureau, face à un énorme écran relié aux caméras de surveillance annonçant les visiteurs. « Ah tiens ! Voilà le lieutenant-colonel Mahmoud, qui pilote la campagne pour le retour des habitants ! » Sur la télévision, trois silhouettes traversent un long couloir et se matérialisent quelques instants plus tard sur le palier du bureau. Voici ledit Mahmoud, jovial et bien droit dans son impeccable uniforme bleu nuit aux épaules étoilées, accompagné de deux habitants d’Al-Awja à la mine patibulaire, drapés dans de longs qamis, le visage de l’un mangé par la barbe, celui de l’autre effacé derrière des lunettes Aviator et une étonnante toque en fourrure.

« En fait, le corps est hors d’Irak »

« Je vais vous expliquer clairement ce qu’il se passe, lance le lieutenant-colonel en s’asseyant. Nous sommes la tribu de Saddam Hussein, une tribu historiquement puissante, et ils ne veulent pas qu’elle se reconstitue et retrouve son influence. Moi, ils menacent de me muter à la frontière sur la base d’un reportage d’une chaîne française en 2003 où on me voit en train de prier sur la tombe des fils de Saddam. » Justement, quelqu’un ici sait-il ce qu’il est advenu de la dépouille du raïs ? La question tombe comme un couperet, figeant les interlocuteurs dans un point d’orgue silencieux. Puis, sans transition, dans un vertigineux tourbillon de paroles, les uns coupant les autres, haussant presque le ton, chacun y va de son commentaire :

— D’après ce qui se dit, le corps a été déplacé pendant la période de Daech, avance le maire.

— Mais qui a détruit le mausolée ?

— Certainement les Hachd, ou l’armée irakienne, je ne sais pas… se dérobe l’un des habitants.

— Ce qui est certain, c’est que le corps n’est plus là, reprend le maire en composant le numéro d’un contact de confiance.

— Oui, il a été déplacé. Même la fille de Saddam l’a dit dans une interview, poursuit un autre.

— Tout à fait. J’en ai eu la confirmation par un cousin de Saddam, Ahmed Fadel Hassan al-Majid, qui résidait en Arabie saoudite.

— Ahmed Fadel Hassan al-Majid ?! Le cousin d’Ali le Chimique ? s’étonne un convive, en référence à l’homme de main du dictateur, surnommé ainsi pour son orchestration du gazage des insurgés chiites et des populations kurdes dans les années 1980.

Du téléphone du maire placé sur haut-parleur, une voix caverneuse s’élève et tranche pour tout le monde : « Oui. Nous avons protégé et déplacé le corps. En fait, il est hors d’Irak. »

Une thèse sur Marine Le Pen

La voix, adoubée par le maire, refusera de donner son nom, mais suggérera d’aller chercher confirmation auprès du dernier cheikh de la tribu de Saddam Hussein, Hassan Nida Albu Nasser, réfugié plus au nord, du côté d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. La route qui fend le désert raconte à elle seule les soubresauts du pouvoir. Une fois passés les checkpoints marquant l’entrée du territoire, les panneaux gigantesques à la gloire des seigneurs de guerre de l’« Axe de résistance » – Qassem Soleimani, encore lui, Hassan Nasrallah du Hezbollah libanais et même Yahya Sinouar du Hamas palestinien – laissent place aux figures du clan Barzani, aux commandes dans la région autonome, et de ses peshmergas martyrs.

En bordure d’Erbil, un homme attend dans une petite maison : il voudrait raconter quelque chose. Pendant plus de vingt ans, Khudhair al-Dahlaky a traqué les diplomates étrangers – « comme le chef de la mission américaine William Eagleton » –, les leaders de l’opposition kurde – « surtout Jalal Talabani » – puis les émirs djihadistes – « Abou Moussab al-Zarqaoui au temps d’Al-Qaïda » – pour le compte des moukhabarat du parti Baas. Mis en retraite forcée par la Commission de responsabilité et de justice, il se consacre à une thèse sur Marine Le Pen et l’extrême droite française. Surtout, il est catégorique : « En matière de surveillance, rien n’a changé depuis l’époque de Saddam. Enfin, si. Maintenant, c’est une multitude de partis qui vous espionnent. »

Tous ceux qui ont descellé la tombe sont morts. À quoi bon le chercher ?

Ali Albu Nasser, fils du dernier cheikh de la tribu de Saddam Hussein

Plus loin encore dans la ville, dans un salon de thé du quartier chrétien d’Ankawa, Ali Albu Nasser fait mine d’hésiter avant de commander son infusion. Son père Hassan Nida, le dernier cheikh, ne veut plus témoigner. « Peut-être que vous nous prendrez pour des lâches, mais nous nous préparons à la possibilité d’enfin rentrer chez nous. Nous ne pouvons pas parler de politique », dit-il, le regard droit, sans laisser transparaître d’émotions sur son visage encore juvénile. Le temps presse : sans accès à sa terre, le clan Albu Nasser « dépense des fortunes dans des loyers ». Ali, d’ailleurs, doit bientôt partir : il est 20 heures, et sa tournée de livraison pour une « boîte équivalente à Amazon en Irak » va débuter.

Avant cela, il se penche, et, mêlant sa voix au murmure indistinct des conversations voisines, se met à conter : « Il est impossible que la dépouille de Saddam soit à l’étranger. L’histoire, c’est que, vers 2010, Nouri al-Maliki [alors Premier ministre] a décidé de fermer l’accès à sa tombe. Trop de gens venaient la visiter. Quelques jours plus tard, l’imam chargé de prier pour lui a fait un rêve dans lequel Saddam lui disait ne plus se sentir confortable dans son cercueil. Quand ils ont ouvert le caveau, ils ont vu que de l’eau s’était infiltrée, que des gouttes mouillaient son corps. Ils ont voulu y remédier. » Comment ? Nul ne le sait, à l’entendre. « Tous ceux qui ont descellé la tombe sont morts. » Il ajoute, sans sourire : « À quoi bon le chercher ? Il y a longtemps que l’âme de Saddam s’est envolée. » Depuis, ne demeurent que la trace d’un tyran sans corps et les fragments d’un pays au cœur éparpillé.