Chapitre 1 : Riyad sur le green américain

Richard Blumenthal est furieux. Février 2024, le sénateur du Connecticut, septuagénaire aux cheveux teints impeccablement peignés, cravate rouge à rayures bleues, pin’s des drapeaux états-unien et ukrainien sur le revers de la veste, lance une charge inédite contre l’Arabie saoudite. Dans son viseur, une menace : le plus grand circuit professionnel de golf masculin au monde, qui se déroule principalement aux États-Unis, passe sous contrôle de Riyad.

Après avoir lancé en 2021 une compétition concurrente, le gouverneur du Fonds souverain saoudien, Yasir al-Rumayyan, lui-même grand pratiquant du sport et patron historique de la fédération saoudienne, a trouvé un accord avec les propriétaires du PGA Tour pour une fusion.

Richard Blumenthal préside le sous-comité d’enquête du Sénat sur les questions de sécurité d’État. C’est à ce titre qu’il a ouvert une investigation sur les ingérences du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (Public Investment Fund, ou PIF pour les initiés), en particulier sur ses partenaires, les cabinets de conseil américains qui le guident dans ses achats de capitaux. Malgré ses convocations et demandes, l’élu a eu le plus grand mal à obtenir des réponses de la part des sociétés en question. « Il est stupéfiant que des entreprises américaines laissent le gouvernement saoudien déterminer ce qui est autorisé ou non ! » s’est-il énervé, après que McKinsey, Boston Consulting Group, Teneo et Klein & Co ont expliqué ne pas avoir le droit de répondre, de peur de peines de prison en Arabie saoudite. « Vous n’avez pas de remords à travailler pour un client qui menace de cinq ans d’emprisonnement vos employés ? » s’est insurgé l’élu. Alignés devant lui, les patrons de ces cabinets les plus influents du monde n’ont pu que bégayer.

À la recherche de contrats en or

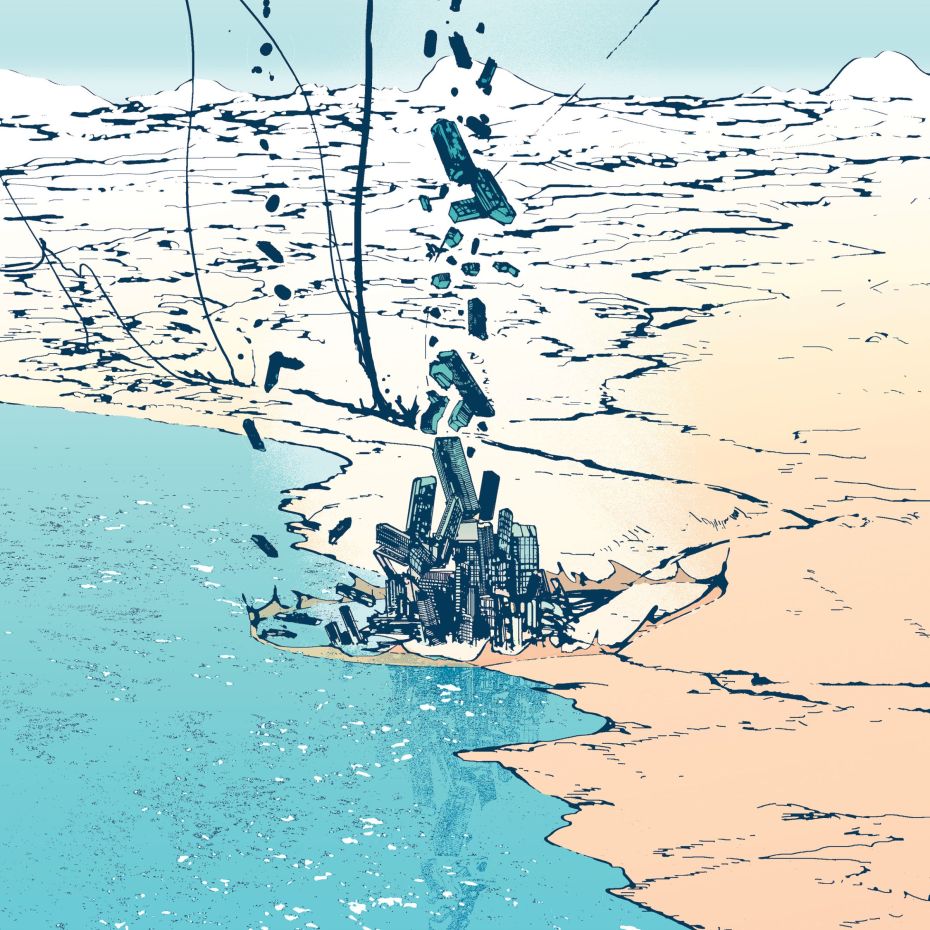

Il aura fallu qu’on touche au golf pour que les sénateurs américains s’en mêlent. Et pourtant, le PIF est le bras armé de Riyad depuis neuf ans déjà. C’est par ce fonds, qui gère 700 milliards de dollars de capitaux, que le royaume d’Arabie saoudite opère depuis 2015 la transformation de son économie, au point d’être parvenu à inverser le rapport de force avec les puissances occidentales – en investissant massivement dans des entreprises du monde entier, et plus particulièrement aux États-Unis. Les banquiers de l’Ouest l’ont bien compris, qui sont à la recherche de contrats en or. Uber, EA Sports, Lucid Motors, Take-Two Interactive, Microsoft, Alphabet, Starbucks ou encore Amazon : tous appartiennent un peu au PIF désormais.

Yasir al-Rumayyan, son directeur, légalement responsable des investissements, est ainsi peu à peu sorti de l’ombre. Dîners de galas, poignées de mains, appareils photos crépitant : en quelques années, l’ancien banquier d’affaires est devenu un homme qui compte dans le capitalisme américain. Pourtant derrière lui, c’est bel et bien Mohammed ben Salmane qui préside le PIF. Mais le futur monarque, déjà aux manettes du pays en tant que premier ministre, se contente de prononcer les discours officiels de la structure. Lui qui est encore aujourd’hui associé à l’affaire Jamal Khashoggi – journaliste opposant au clan au pouvoir, tué et coupé en morceaux alors qu’il renouvelait son visa au consulat saoudien d’Istanbul en octobre 2018.

L’enquête de Blumenthal peut-elle déboucher sur une affaire plus politique, à la veille de l’élection présidentielle américaine ? Le sénateur a-t-il en tête les photos de Donald Trump et de Yasir al-Rumayyan jouant au golf ensemble ? Car la crainte des ingérences russe et chinoise dans le scrutin n’élude pas celle, diffuse, d’une influence politique indirecte de l’Arabie, découlant de son poids croissant à Wall Street.

Ici, on patiente. Longtemps

On voit de loin le siège du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite. La tour noire de 385 mètres est plantée au cœur du King Abdullah Financial District de Riyad, un quartier d’affaires encore fantomatique, avec 94 immeubles récemment construits ou toujours en chantier. En ce mois de février 2024, devant l’une des entrées latérales, sous la surveillance des voitures blanc et vert de la sécurité, trois 4x4 rutilants aux vitres teintées s’arrêtent. Une délégation de banquiers américains en sort. Et pénètre dans le vaste hall froid. Dossiers sous le bras, la dizaine d’hommes aux mâchoires carrées et costumes cintrés ne semblent pas surpris de se retrouver entourés de financiers et consultants venus comme eux tenter leur chance, et disparaissant comme eux dans de vastes canapés en cuir couleur crème, pour attendre leur tour – s’il vient.

Car, ici, on patiente. Beaucoup. Longtemps. Les plus chanceux pourront se soumettre au système de reconnaissance biométrique et rendre une visite expresse au maître des lieux dans son bureau, tout en haut, avec vue sur la ville. Entre eux, les visiteurs l’appellent « Yasir », à l’américaine. Ses employés, les fonctionnaires, usent de « Son Excellence ».

« Tout a changé ici, regrette un homme d’affaires européen. Avant on avait plein de portes d’entrée, maintenant c’est un goulot d’étranglement ! » Il faut dire que l’activité du PIF s’est totalement transformée ces dernières années. Créé en 1971 pour être un organe officiel, peu agile, le fonds a longtemps pesé autour de 150 milliards de dollars. Jusqu’à ce qu’en 2015, Mohammed ben Salmane soit, à 30 ans, placé par son père à la tête du Conseil des affaires économiques, l’autorité de tutelle du fonds souverain.

Villes futuristes sur la mer Rouge, sites touristiques grand luxe, port en eaux profondes… Depuis 2015, MBS cherche à diversifier une économie encore très dépendante du pétrole.

Catapulté en première ligne sans plus attendre, le jeune MBS s’est retrouvé premier ministre et président du PIF, réunissant les pouvoirs politique et financier du pays. C’est là qu’il a mis au point son premier grand projet, sobrement intitulé Vision 2030. Un plan de développement visant à transformer une économie largement dépendante du pétrole, en la diversifiant, autour notamment d’une poignée de chantiers pharaoniques : villes futuristes sur la mer Rouge, sites touristiques et culturels grand luxe, port en eaux profondes ou encore compagnies nationales aérienne et de logistique. D’ici à 2030, l’objectif du PIF est de financer la Vision et de gérer 2 000 milliards d’avoirs. À la clé, le pouvoir promet la création de plus de deux millions d’emplois, directs ou indirects. Une pompe à croissance pour ce pays de près de 40 millions d’habitants, grand comme trois fois la France.

Et puisque c’est aux États-Unis que se trouvent le plus de multinationales et de services financiers, le pays est rapidement apparu comme idéal pour boucler des opérations en milliards de dollars. Un retournement radical dans les relations entre les deux pays. En effet, depuis la création de l’Arabie Saoudite en 1932, le royaume est protégé par Washington. Un pacte fondé sur le pétrole et la coopération militaire. En 1933, Saudi Aramco, la société pétrolière nationale, est créée par l’ancêtre du pétrolier Chevron. Les États-Unis installent même, en 1951, la base aérienne de Prince Sultan à proximité de la capitale saoudienne.

Pendant des décennies, l’alliance est restée figée. Des années Reagan à Bush fils, le prince Bandar al-Saoud a incarné la vassalité saoudienne vis-à-vis des États-Unis. Petit-fils – comme MBS lui-même– du fondateur du pays, il a été l’homme de la relation sécuritaire, d’abord pendant sa carrière d’ambassadeur à Washington, puis comme chef des services secrets saoudiens. Le prince Bandar a quitté ses fonctions en 2014. Juste avant que Mohammed ben Salmane prenne la présidence du PIF et en nomme Yasir al-Rumayyan gouverneur. Certes, la relation sécuritaire n’a pas été remise en question et la base aérienne américaine continue à accueillir l’US Air Force. Mais la relation financière a depuis pris le pas.

« Il faut être deux pour danser le tango »

C’est dans la grande tour noire que se négocie désormais l’achat de pans entiers de l’économie américaine. Développant une approche agressive, voire revancharde, les financiers du PIF ne laissent aucune porte leur résister. Un exemple : en 2018, l’affaire Khashoggi a fait capoter la prise de participation dans l’UFC, l’organisation phare des arts martiaux mixtes (MMA) aux États-Unis ; cinq ans plus tard c’est la ligue rivale, la Professional Fighters League, qui a été achetée. De la même manière, quand ils ont été éconduits lors de leurs premières tentatives en 2020 pour prendre en main l’organisation du PGA Tour, les fonctionnaires du PIF n’ont pas hésité à créer une ligue rivale et débaucher les sportifs de premier plan à coups de salaires mirifiques.

Les exemples de coups fumants noircissent les pages de la presse économique anglo-saxonne. Yasir al-Rumayyan le courtisan est désormais courtisé. Ou attaqué. Ainsi, en août 2018, Elon Musk n’a pas hésité à l’utiliser. À l’époque, le milliardaire américain était accusé de manipulations des cours de Tesla, son entreprise. Le gendarme financier états-unien lui reprochait d’avoir écrit, sans fondement, sur Twitter qu’il avait « sécurisé les financements » afin de racheter toutes les actions de Tesla et la sortir du Nasdaq. Un tweet qui avait complètement déstabilisé sa valeur. Pour se défendre de tout mensonge, Musk s’en était pris à Yasir al-Rumayyan, l’accusant de ne pas avoir tenu l’engagement de rachat de l’entreprise. Lors du procès qui en a découlé, l’Américain a été jusqu’à exhumer des textos échangés avec le Saoudien. « Tu m’avais dit que tu étais intéressé », a écrit, furibard, le milliardaire. « Il faut être deux pour danser le tango, nous n’avons rien reçu encore », lui avait répondu al-Rumayyan, rappelant sobrement qu’une simple montée au capital de l’entreprise avait été envisagée.

« Saoudiniser » les projets

Yasir al-Rumayyan reçoit avec le sourire, même si les rencontres sont millimétrées, racontent plusieurs de ses interlocuteurs. Encore faut-il arriver jusqu’à lui. « Ceux qui n’ont pas de relation personnelle avec le prince héritier ou avec Yasir doivent respecter le protocole », confie un homme d’affaires qui a négocié plusieurs accords dans le domaine du divertissement et réussi à écourter les temps d’attente sur les canapés crème. Il a compris l’astuce : le dossier doit passer d’abord « des étapes plus politiques » pour arriver plus vite tout en haut de la tour. « Quand un projet intéresse les ministres de la culture ou des sports, ce sont eux qui obtiennent un rendez-vous avec le PIF, explique cet intermédiaire entre des fortunes américaines et l’Arabie Saoudite. Ensuite Yasir peut recevoir les investisseurs ou échanger avec eux par visioconférence. »

C’est là que le gouverneur déçoit : il répète les consignes du palais. Toujours les mêmes, sans prendre d’initiatives, relatent plusieurs témoins. Sans entrer dans les détails des chiffres. « Il ne rebondit jamais sur une idée ou une proposition, mais répète des éléments de langage », abonde un diplomate français. « Yasir affirme notamment qu’il faut “saoudiniser” les propositions », développe un autre. Concrètement, le gouverneur exige que chaque transaction inclue l’ouverture d’un bureau saoudien et l’embauche d’employés locaux. « It’s a two ways roads », a-t-il l’habitude de dire.

Le gimmick n’a pas échappé aux financiers américains, qui savent désormais élaborer des projets en faisant miroiter des recrutements massifs. Un cadre d’un géant américain de la finance raconte même avec amusement comment les propositions d’investissements sont préparées avant les rendez-vous. « Un projet à 100 millions de dollars sur lequel on avait travaillé a été refusé lors d’une visio avec Al-Rumayyan. En improvisant, on a réussi à le faire valider pour cinq milliards en promettant des embauches de locaux et l’ouverture de bureaux », s’est-il vanté début 2024 auprès de ses collègues lors d’un verre d’après travail, à propos d’un accord officialisé depuis.

Touche pas au golf

Aujourd’hui, le PIF va encore plus loin dans ses investissements. En juillet 2019, Yasir al-Rumayyan a signé – sans en faire la publicité – la création dans l’État du Delaware d’USSA International LLC, un véhicule financier lui permettant d’investir aux États-Unis. Début 2023, avec l’ouverture d’un bureau non loin de Central Park à New York, il devient même la banque d’affaires de poche du PIF. Depuis, l’entreprise embauche à tour de bras. Entre les négociations qui s’y trament et celles qui ont lieu en haut de la tour noire, en moins de dix ans, plus de 40 milliards de dollars de capitaux américains ont transité par le PIF, sans résistance de Washington. Jusqu’à ce que les sénateurs se réveillent : on ne touche pas au golf. Même quand on s’appelle Yasir al-Rumayyan.

Chapitre 2 : La marionnette du prince héritier

Si seulement les palmiers de Yasir al-Rumayyan pouvaient parler. C’est ici, à l’ouest de Riyad, à l’ombre du palais royal, loin des appareils photos, que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, s’est faufilé lors de visites privées. Jusqu’en 2021 en tant que conseiller de la Maison Blanche, puis à titre personnel. En avril 2022, quelques mois après sa dernière visite, il annonçait que l’Arabie saoudite accordait 2 milliards de dollars à sa société d’investissement. C’est ici aussi, lors de soirées pour VIP, que le fondateur d’Uber, Travis Kalanick, a trinqué d’un cocktail sans alcool avec Stephen Schwarzman, patron de Blackstone, puis David Rubenstein, celui de Carlyle, deux géants américains de l'investissement. C’est par ici encore que sont passées Karen Fang, directrice du département finance durable de Bank of America et Arianna Huffington, la fondatrice du Huff Post lors des dîners privés précédant l’ouverture de forums internationaux. C’est donc ici, entre les colonnades et les salons luxueux qui donnent sur un jardin à la pelouse verte, que la fine fleur du capitalisme mondial se retrouve régulièrement.

Car on ne refuse pas une invitation de Yasir al-Rumayyan, le roi des banquiers du royaume. Sa conversation, rapportent plusieurs invités, n’est pas captivante pourtant. Silhouette fine, barbe grisonnante, sourire radieux habitué à se figer sur commande pour un selfie, il enchaîne les banalités sur l’importance des entreprises dans le développement du pays, les lapalissades sur le contexte économique mondial. Mais c’est « Son Excellence » Al-Rumayyan qui parle. Alors on écoute. Le quinquagénaire tient les rênes des deux institutions les plus riches du pays.

Depuis cinq ans, il préside la société pétrolière nationale, Saudi Aramco, valorisée à près de 2 trillions de dollars. Surtout, depuis près de dix ans, il est le gouverneur du PIF, le fonds souverain du pays qui pèse près de 700 milliards de dollars d’avoirs. Mais, derrière lui, plane l’ombre de MBS. Et le parcours de ce gouverneur ambitieux révèle les fondements d’un royaume paranoïaque et pyramidal, bâti sur le fait du prince. Derrière le PIF, un empire.

« Vous êtes attendu au palais »

Rumeurs et chuchotements de palais entretiennent le mystère. Comment Yasir al-Rumayyan et Mohammed ben Salmane se sont-ils rencontrés ? La communication officielle a imposé au burin sa version des faits. Celle du prince héritier qui aurait identifié un banquier de génie, pour le propulser à la mise en œuvre du plan de transformation du pays. Ce qui est sûr, c’est que la vie de Yasir al-Rumayyan, alors banquier à la Saudi Fransi, a basculé sur un coup de fil, fin 2015. « Vous êtes attendu au palais de sa majesté le prince héritier », lui a-t-on intimé, d’après des témoins de l’époque.

Jusqu’alors, aucun contact direct n’avait existé. Mais al-Rumayyan n’était pas inconnu du clan Salmane, qu’il servait indirectement. Il était courtier en bourse, chargé des investissements familiaux, et jouait l’intermédiaire dans certaines affaires avec le palais, rapportent les mêmes sources. « En trois heures, il est parti. Il n’a jamais pris la peine d’envoyer un mot ou une explication. Il est passé de l’autre côté », se remémore un ancien collègue.

Exit l’ancienne élite, tribale et affairiste

Cette même année, Mohammed ben Salmane est désigné par son père comme vice-prince héritier (il devient héritier deux ans plus tard). Le jeune MBS est prêt et lance rapidement son plan de développement économique. Mais il manque d’appuis au sein de l’establishment local. Le trentenaire, éduqué en Arabie, fan de jeux vidéo et de foot, doit, pour s’installer tout en haut de la pyramide, faire sauter les verrous d’un pouvoir corseté par une sévère police religieuse et d’influents clans affairistes. En parallèle de l’annonce de réformes sociétales, concernant notamment les conditions de vie des femmes – désormais autorisées à conduire ou à obtenir un passeport sans l’aval de leur tuteur masculin –, il s’attaque à l’État profond.

Il s’appuie pour cela sur la cartographie des fondements souterrains du pouvoir, patiemment dressée par son père, le roi, au fil de ses cinquante-cinq années comme gouverneur de la province de Riyad puis de prince héritier jusqu’à son accession au trône. En novembre 2017, sous couvert d’une vaste opération très médiatisée contre la corruption, Mohammed ben Salmane réalise un spectaculaire passage en force. Une nuit du 4-Août à la saoudienne qui donne le ton de son prochain règne : autoritaire, mais populaire auprès de la population.

Le prince héritier choisit un lieu agréable – le Ritz Carlton de Riad qui jouxte le Palais royal – pour organiser un séjour beaucoup moins agréable : il y enferme les personnalités les plus influentes du pays. Un demi-millier de caciques et d’hommes d’affaires sont détenus pendant près de trois mois, et violentés. L’ancienne élite, tribale et affairiste, celle qui s’est gavée pendant des décennies de commissions en échange de son influence locale, n’a plus sa place. Pour sortir de la prison dorée, il faut se soumettre au nouveau pouvoir centralisé. Certains doivent verser des milliards de dollars, d’autres céder des parts de leurs sociétés. Le PIF en réceptionne une large partie.

Louis XIV avait Colbert, MBS a créé Al-Rumayyan

Le gouverneur du fonds, tout récemment nommé, n’a pas encore le look de dandy milliardaire qu’il arbore aujourd’hui. Imberbe, ombre de moustache, yeux et nez ramassés au milieu du visage, il passe inaperçu dans les sommets dédiés à la finance islamique. Ambitieux et habile, il a repoussé au maximum le plafond de verre que l’ancienne Arabie lui imposait. Il est notamment parvenu, en 2007, après vingt ans de carrière dans la banque, à ajouter à son CV la mention d’un diplôme de Harvard.

Lui qui venait d’une famille de marchands de Qassim, une région enclavée au nord de la capitale, et qui avait été formé à la comptabilité sur les bancs de l’université du roi Fayçal, se voyait freiné dans sa carrière : les plus privilégiés avaient opté pour les campus américains ou britanniques. Certes, il n’est resté que quelques semaines sur les bancs de la prestigieuse université de Boston, mais l’expérience a suffi pour qu’il soit accepté par la haute société saoudienne. Le nouveau diplômé a alors rejoint le conseil d’administration de l’autorité des marchés financiers locale, le CMA. Avant d’être embauché par la Saudi Fransi Bank, pour s’occuper de la filiale services financiers, l’activité de banque d’affaires de l’établissement. Salaire : environ 700 000 dollars par an.

Ceux qui l’ont côtoyé à l’époque se souviennent d’un technocrate « courtois » et « affable », « maîtrisant ses dossiers ». On est loin de l’image du Mozart de la finance que le Davos du désert – sommet annuel organisé par le PIF – tente de lui apposer depuis. En revanche, nos interlocuteurs s’accordent pour décrire un gestionnaire prudent et avisé, prouesse à une époque où le pays était gangrené par la corruption. Dans l’Arabie d’hier, Al-Rumayyan était l’outsider qui avait su rester à sa place. Louis XIV avait Colbert pour contrer Fouquet, Mohammed ben Salmane a créé Al-Rumayyan contre ses élites. Un grand argentier pour une autocratie capitaliste.

Quand le PIF prend une participation dans votre société, vous n’êtes plus maître de votre image.

Une femme d’affaires qui travaille avec des entreprises saoudiennes.

Car peu à peu, les tentacules du fonds souverain se sont étendus sur l’économie du pays. Grâce aux pétrodollars, issus de la production de douze millions de barils par jour, un capitalisme sous contrôle est né. À l’inverse du modèle chinois dans lequel les entreprises d’État sont contrôlées par le Parti communiste, c’est le PIF qui soumet l’économie en la rendant dépendante de la manne publique.

« Quand le PIF prend une participation dans votre société, vous n’êtes plus maître de votre image », confie une femme d’affaires qui travaille avec des entreprises saoudiennes. Depuis quelques années, elle a même observé un recul : il est devenu plus difficile d’entreprendre librement dans le pays. Car, une fois liée au PIF, une entreprise n’a plus la main sur aucun choix stratégique, ni partenariat international. Rien ne peut être effectué sans l’accord du fonds souverain. « Même si le PIF possède une toute petite part de votre capital, vous le représentez, et donc les messages les plus anodins sont scrutés. »

À titre d’exemple, « une démarche comme la signature d’un accord de confidentialité, nécessaire à toute discussion business, doit être effectuée par le gouverneur. Or, c’est tellement pyramidal que personne ne peut assumer une décision dans ce fonds, ce qui crée une bureaucratie qui tue le business. Je ne souhaite à personne de s’y frotter », se souvient un financier attablé en terrasse d’un palace au cœur du World Trade Center de Dubaï, où il s’est installé après avoir travaillé pendant des années en Arabie. « Les montants en jeu attisent les appétits et l’objectif est de concurrencer Dubaï, mais la réalité c’est que l’Arabie est un pays autoritaire jusque dans les petits détails et n’arrivera jamais à libéraliser son économie. »

Ne pas trop entrer dans la lumière

Allégorie architecturale du contrôle que le prince héritier entend garder sur l’économie du pays, et de sa paranoïa qui n’épargne personne, la grande tour noire du siège du PIF a été conçue en trois morceaux : chacun n’est accessible que par une entrée séparée. Tandis que, grâce à un système de galeries aériennes, seul le personnel autorisé peut rejoindre directement les immeubles des autorités financières et des banques du Wall Street saoudien. « Tout est cloisonné pour garantir la confidentialité. Chaque département ignore ce que les autres traitent », commente un financier américain qui a collaboré avec le fonds. « C’est une bureaucratie très lourde entourée d’un parfum de secret d’État. » Tout en haut de cette administration kafkaïenne, Al-Rumayyan lui-même n’est pas épargné. Un jour qu’il avait un peu trop pris la lumière, le prince l’a remis à sa place. À sa manière. Brutale.

Automne 2021. L’œil brillant, sourire jusqu’aux oreilles, Yasir al-Rumayyan est méconnaissable. Dans le stade de Newcastle rempli de la ferveur des supporters anglais, l’austère banquier est emporté par l’émotion. Sur son costume sombre et ajusté s’ajoute à l’éternelle barrette à cravate une écharpe noir et blanc aux couleurs du club dont il vient de prendre la présidence. Les 52 000 spectateurs applaudissent et hurlent son nom pour témoigner de leur reconnaissance. L’emballement est tel qu’il est reçu par la reine Elizabeth II en personne.

Problème : seul son nom figure dans la chronique mondaine des tabloïds. Nulle part n’est mentionné celui du prince héritier qui, derrière les épaisses palissades du palais royal saoudien, n’a pas pu rater cette rencontre hautement médiatisée. « La lumière que Yasir a prise ce jour-là, c’était trop, se souvient un proche des deux hommes. Quand il est rentré en Arabie, il a été introuvable pendant deux semaines. » Disparu ? Enlevé ? « Le message ne pouvait être plus clair : ce n’est qu’une marionnette », conclut un ancien collègue.

L’ancien vassal s’est affranchi

En ce jour de février 2024, Richard Blumenthal, toujours impeccablement peigné, se montre très à l’aise derrière le pupitre en bois qui donne des airs de cour de justice à la salle d’audience du Sénat américain. Il faut dire qu’il a été procureur général pendant deux décennies. Il s’inquiète des « dommages sur la sécurité nationale » que pourrait provoquer l’achat par le PIF de la plus grande ligue de golf internationale, et ses autres ingérences dans les affaires de son pays.

Les patrons des cabinets McKinsey, Boston Consulting Group, Teneo et Klein & Co sont là, puisque tous conseillent le fonds souverain saoudien. Riyad est parvenu à réunir les quatre plus grands cabinets de conseil américains, actifs partout sur le globe. Un exploit. Ils se tiennent côte à côte mais ne se regardent pas. La loi les oblige à venir. Mentir serait parjure. Louvoyer, en revanche, n’est pas interdit. Aussi, durant les deux heures d’audition filmées, les quatre patrons sont-ils parvenus à esquiver les questions. Ne disant rien de leurs missions au service d’« une puissance étrangère ».

Yasir al-Rumayyan, lui, a refusé d’honorer la convocation. Avançant d’abord des « conflits d’emploi du temps », il s’est ensuite dérobé aux multiples relances, mandatant l’influent Raphael Prober, patron du cabinet de lobbying de Washington Akin, pour répondre à sa place. Le lobbyiste a insisté sur le fait que son client était un « représentant officiel tenu par les lois de confidentialité du royaume » et qu’il serait donc « un témoin inapproprié pour une audition publique de ce type ». Dans un courrier adressé à la commission d’enquête quelques jours plus tôt, Prober est même allé jusqu’à questionner la légitimité du Sénat concernant cette convocation, invoquant l’affront aux « principes de souveraineté et de courtoisie internationale » qu’elle représente… Ce jeu de dupes ne trompe personne : près d’un siècle après sa création, l’ancien vassal s’est affranchi. Et pour Washington, il a désormais intégré, après la Russie et la Chine, le petit club des pays soupçonnés d’ingérence.