Dans les quartiers populaires de Quito, on le croise sans le voir. Petit, frêle, il flotte dans des habits élimés et se fond dans les rues grises de la capitale équatorienne. Chaque matin, il rejoint son bureau à pied, d’un pas rapide. S’il pleut, il prend le bus et se laisse bousculer par la foule. Un homme sans histoire. Toujours souriant, toujours poli, toujours calme. Une énigme.

Arrivé à son cabinet d’avocats, Pablo Fajardo pousse un portail en fer forgé. Passé un bout de gazon, on entre dans une petite maison à la peinture écaillée. Pas de plaque, aucun affichage. La discrétion toujours. L’avocat salue ses deux confrères tout juste trentenaires et les deux chargées de communication. Les réunions se tiennent à huis clos, téléphones portables éteints et musique en fond sonore. On chuchote plus qu’on ne parle. L’équipe aime plaisanter et rire, les occasions sont rares.

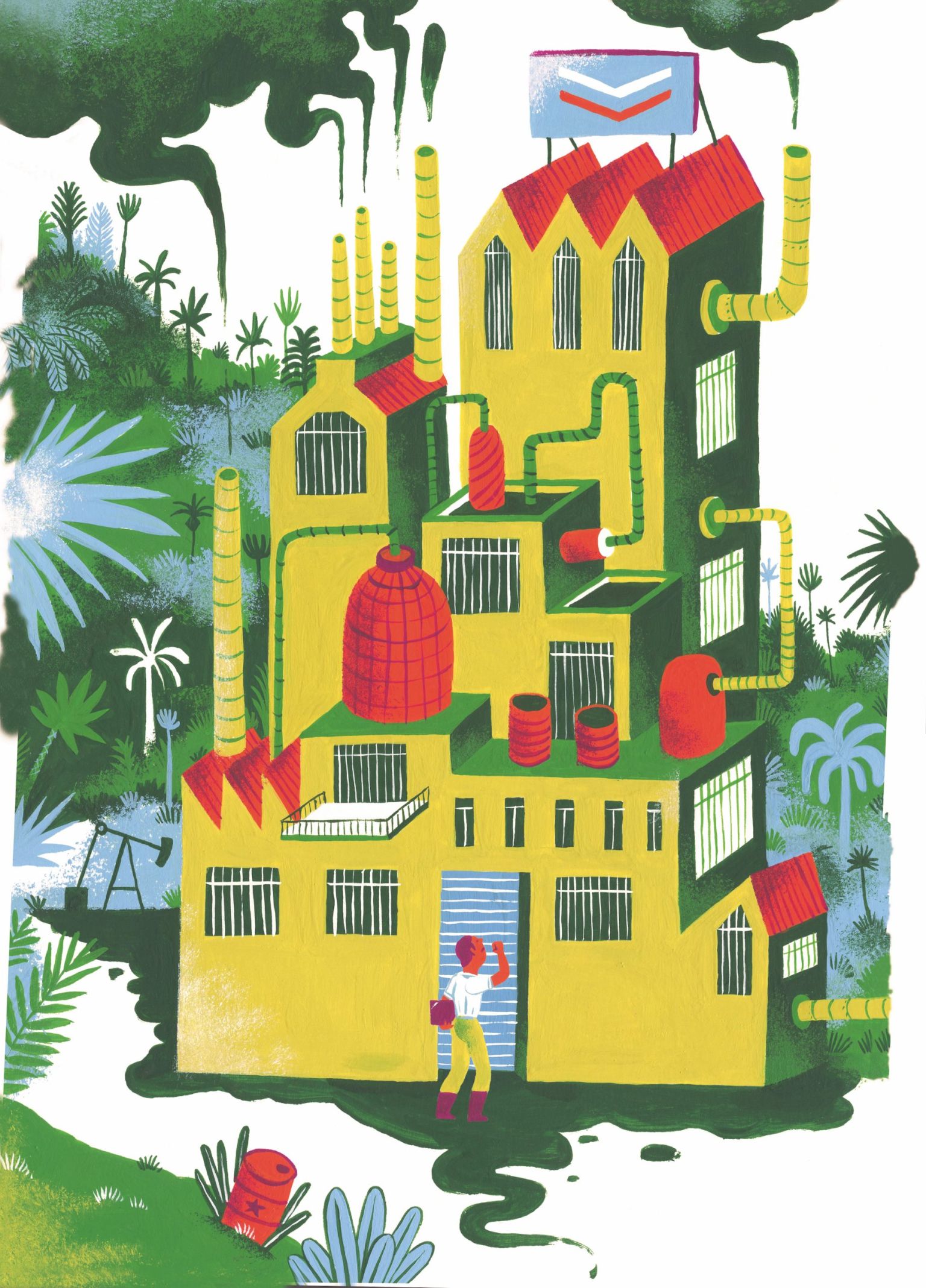

Pablo Fajardo et son petit cabinet portent la plainte de trente mille habitants de l’Amazonie empoisonnés par le pétrolier américain Texaco, racheté par Chevron. Face à eux se dresse une armada de deux mille juristes américains spécialisés. En jeu, le versement d’une amende de neuf milliards de dollars, une indemnité obtenue en 2011 après une bataille de vingt ans.

Excuse-moi, mais qui me dit que tu n’es pas une espionne de Chevron ? Tu ne serais pas la première.

Pablo Fajardo

C’est en lisant un article de la presse espagnole, qui dépeignait l’avocat en une sorte d’Erin Brockovich au masculin, un justicier seul face à l’adversité, que j’ai découvert son histoire. Pablo m’a intriguée, j’ai voulu le rencontrer. Me voilà face à lui à Quito. Son visage caramel esquisse un sourire poli : « Alors, dis-moi… Pourquoi es-tu venue ici ? Que sais-tu du dossier ? »

La voix est douce, les questions suspicieuses. Les yeux noirs de l’avocat ne me lâchent pas. Il est sur la défensive : « Excuse-moi, mais qui me dit que tu n’es pas une espionne de Chevron ? Tu ne serais pas la première. Ne le prends pas mal, mais je te demanderai souvent de sortir pendant les réunions avec mon équipe. » Je comprendrai plus tard que Pablo croise régulièrement des jeunes femmes à l’intérêt trop prononcé pour être honnête. « Elles sont très sympathiques et très belles, mais si tu savais comme elles me font peur. Rien que d’en parler, j’ai la chair de poule. »

Cela fait plus de dix ans que l’avocat croise le fer contre la multinationale. Il a reçu l’appui des stars de Hollywood, les médias l’ont célébré, il a été invité au Sénat américain et sur les plus grands campus. Tous ou presque l’ont oublié. Seul avec ses derniers amis, il est resté la bête noire de Chevron. Celui que l’on accuse, celui qu’il faut faire tomber. En multipliant les procédures, en bloquant les financements. Jusqu’à l’épuisement.

Les promesses de l’or noir

L’histoire de Pablo se confond avec celle des hydrocarbures. Texaco extrait ses premiers barils de brut des entrailles de l’Amazonie quand il naît en 1974 sur la côte Pacifique. Il a neuf frères et sœurs. Ses parents paysans ne savent ni lire ni écrire. Son père, assommé par les difficultés, boit parfois l’argent des récoltes. La famille vit sur la paille, elle se disloque. Lorsque l’or noir se met à jaillir dans la jungle, ses promesses font fantasmer Pablo et ses frères aînés.

À l’autre bout du pays, dans la région de l’Oriente, l’Amazonie est en pleine ébullition. Présente depuis les années 1960 dans cette jungle où vivent de fragiles tribus indiennes, la compagnie Texaco annonce avoir découvert d’importants gisements. Un premier puits d’exploration construit en 1972 confirme la présence de pétrole. L’exploitation à grande échelle démarre, c’est un boom. Des villes sont bâties dans la forêt, des routes tracées, des oléoducs posés. Une économie se crée, elle attire par milliers les aspirants à un emploi.

Pablo débarque avec ses frères à Shushufindi, un petit village de rien qui tient sur trois rues. Il a 14 ans. La nature est luxuriante et vivante, la terre chaude et humide, il se sent chez lui. Pour payer ses cours du soir au collège, il travaille dans une palmeraie. Sous la chaleur étouffante, il élague à la machette, pour un salaire de misère, les feuilles malades des plantations.

Les pétroliers avaient tout. Nous, nous vivions avec quelques heures d’électricité par jour.

Pablo Fajardo

Pas loin, une ville surgit dans la forêt pour les besoins de l’industrie pétrolière. Elle s’appelle Lago Agrio, « le lac aigre », une traduction littérale de Sour Lake, le berceau texan qui a donné naissance à Texaco. Dans la nouvelle cité-dortoir coupée en deux par un mur gris de plusieurs mètres de haut, les pétroliers contrôlent tout. Les salariés étrangers vivent en vase clos derrière le mur, les locaux vivotent de l’autre côté. Cadres américains et travailleurs équatoriens cohabitent sans se croiser.

La vie du jeune Pablo s’organise autour de Lago Agrio. « Les pétroliers avaient tout : l’eau courante, l’électricité, un hôpital, l’air conditionné, des réverbères, des terrains de foot et de tennis. Nous, nous vivions avec quelques heures d’électricité par jour. » Quand il pleut, une pluie grasse imbibée de poussière dégouline du ciel. Quand le soleil brille, le pétrole colle aux chaussures et imprègne les vêtements. « Texaco répandait même du brut sur les routes. Officiellement c’était pour fixer la poussière, en fait c’était pour soulager les piscines débordantes de déchets. Il y en avait partout, l’air sentait le pétrole. »

L’apprentissage de la vie

La journée, il travaille dur. Le soir, il suit ses cours. « Je dormais très peu », se souvient l’avocat. Dans ces années d’adolescence, aucune insouciance. Sa révolte et son indignation couvent. Introverti et bûcheur, il garde ses sentiments pour lui mais il s’affirme. Devenu représentant des élèves, Pablo brave sa timidité en organisant un boycott des cours pour réintégrer un étudiant sans le sou. « Je n’ai jamais supporté l’injustice. »

À la palmeraie, il se met également à contester les salaires, le manque de protections… Il est licencié avec ses deux grands frères : « À l’époque, ce n’était pas facile d’être de la famille de Pablo. Tu t’appelais Fajardo, tu étais estampillé syndicaliste et tu te faisais virer. C’était un chef de file », raconte José, son aîné de trois ans.

Pablo se recycle dans le pétrole. On lui demande, entre autres, de colmater les fuites lorsque les bassins de déchets pétroliers débordent ou qu’un tuyau perce. « J’entendais comment les ouvriers parlaient aux paysans, je les voyais construire les puits à côté des rivières, j’ai vu ce qu’on y mettait. » Dégoûté, il claque la porte. « Ce qui s’est passé en Amazonie n’est pas un accident. Texaco a pollué en connaissance de cause pour réduire les coûts d’exploitation. Chez eux, au Texas, ils veillaient à protéger la nature mais, en Amazonie, ils ne considéraient pas les habitants comme des êtres humains. C’était du racisme, pur et simple. »

Juan Carlos Andueza, un prêtre espagnol en mission en Amazonie, raconte avec passion le Lago Agrio des 15 ans de Pablo. Bavard derrière ses petites lunettes rondes, le religieux parle d’une « zone de non-droit » : « Le seul travail, c’était le pétrole ou les palmeraies, deux repaires de malfrats. On y envoyait les condamnés quand il n’y avait plus de place en prison dans le pays. » Des coups de feu résonnent régulièrement dans les rues de la petite ville, ils font plusieurs morts par semaine.

Les femmes lui racontent multiplier les fausses couches. Les paysans se plaignent de la disparition de leurs bêtes.

C’est dans ces années-là que le prêtre rencontre Pablo. La paroisse crée un groupe de jeunesse : « La religion n’était pas au premier plan. » On y discute, on y fait du théâtre, on organise des fêtes. Pablo devient un pilier du groupe. Le père Juan Carlos en est encore surpris. Il se souvient d’un garçon responsable et travailleur, mais sans charisme particulier : « La vie l’avait fait grandir plus vite. À la maison, il s’occupait de ses petits frères et devait rapporter de l’argent. Il était sérieux, il avait sauté des étapes. »

Pablo gagne la confiance des curés, il les assiste dans leur mission de conseil auprès des paysans. « C’est comme ça qu’il a commencé la médiation », explique le prêtre : « Il recevait les gens et écoutait leurs problèmes. Malgré ses 15 ans, les paysans l’acceptaient et lui faisaient confiance. »

Ado grandi trop vite, il sillonne la région. Le terrain est une école d’apprentissage. Les femmes lui racontent multiplier les fausses couches. Les paysans se plaignent de la disparition de leurs bêtes, noyées dans des piscines de boues suintantes apparues du jour au lendemain. Des familles lui parlent de leurs maladies, de ces cas de cancers de l’utérus et de l’estomac qui explosent avec le pétrole, de leur difficulté à payer des médicaments. « Je recueillais leurs plaintes. Et il n’y avait rien à dire, si ce n’est des mots que j’entendais à chaque fois : “Vous devriez prendre un avocat.” Seulement, il n’y avait pas d’avocat dans la région… »

Poussé par la communauté

Les prêtres, impressionnés par sa ténacité, lui proposent une petite aide pour financer ses études. Il choisit de suivre un cursus de droit. « Nous imaginions qu’il défendrait les gens du coin dans des affaires de proximité. Cela nous semblait important que ce métier puisse être exercé par des enfants de la région », raconte le père Juan Carlos. L’aide de la paroisse est modeste, quelques copains du groupe de jeunesse la complètent. À 25 ans, il entame un cursus de droit par correspondance avec l’université de Loja, au sud de l’Équateur. Aux États-Unis, cela fait déjà six ans qu’une plainte est instruite contre Texaco.

Réunis sous l’appellation d’« afectados », « les affectés », les peuples traditionnels d’Amazonie et les colons équatoriens venus travailler pour les pétroliers se sont entendus pour lancer une procédure en 1993. « Les gringos ne nous avaient jamais dit que le pétrole était toxique, ils disaient que c’était bon pour la santé ! Malgré les résidus de pétrole qu’on devait écarter de la main, tout le monde continuait à se baigner et à laver son linge dans les rivières. Nos enfants mouraient et nous étions bien seuls. Nous n’avions pas d’autre choix que de nous unir », explique Humberto Piaguaje, de la tribu Sequoia.

À New York, la plainte est suivie par une équipe d’avocats américains et équatoriens. Texaco fait la sourde oreille. La société pétrolière refuse de plaider aux États-Unis et réclame d’être jugée en Équateur. Pablo Fajardo suit le dossier. En plus de ses études de droit, il aide de manière informelle la défense et entre peu à peu dans les arcanes du dossier.

Texaco considérait qu’ici la justice était très corrompue et qu’ils pourraient acheter les juges.

Pablo Fajardo

Dix ans après le premier dépôt de plainte, Texaco obtient gain de cause. En 2003, l’affaire est transférée en Amazonie au tribunal de Lago Agrio, la ville de Pablo. « Texaco considérait qu’ici la justice était très corrompue et qu’ils pourraient acheter les juges », dit-il. Pablo a 29 ans, il vient d’obtenir son diplôme de droit. L’équipe équatorienne de défense a vieilli. Elle est fatiguée, elle n’a plus de ressort pour les déplacements épuisants dans la forêt. On lui propose de prendre la suite.

Il panique. Trop jeune, il craint de ne pas être au niveau : « Je n’avais aucune expérience, pas un procès ! Texaco venait d’être rachetée par Chevron et il fallait plaider contre une multinationale représentée par des ténors. Le plus jeune de leurs avocats avait vingt-cinq ans d’expérience ! »

Les paysans du coin ont vu grandir Pablo, ils ont confiance et le poussent. « On l’avait prévenu. On lui avait dit : “Prépare-toi ! Travaille tes examens !” On l’attendait… », explique Mariana, une grand-mère de 65 ans qui le connaît depuis son adolescence. « Il savait tout, il avait vu, il avait vécu avec nous. Il était le mieux placé pour nous défendre. » Avec la communauté, elle le presse d’accepter : « Il était le meilleur, pas comme les autres qui se défilent à la première difficulté. » Le jeune diplômé se laisse convaincre : « Les faits sont têtus et ils étaient de notre côté. Nous n’avions pas de stratégie à élaborer, il suffisait de dire la réalité. C’était un gros avantage sur la partie adverse qui devait échafauder tout un tas d’histoires. »

La bataille du terrain

L’avocat américain Steven Donziger défend les afectados depuis le début de l’affaire. Il n’a pas oublié ce moment où Pablo accepte de prendre le dossier en charge : « Aux États-Unis, les avocats n’en revenaient pas. Quand je leur disais de se mettre en contact avec Pablo, ils me rétorquaient : “Non, pas lui ! On veut parler au vrai avocat.” Ils n’arrivaient pas à se faire à l’idée qu’il était désormais leur adversaire et leur interlocuteur, ils se refusaient à le prendre au sérieux. »

Steven Donziger forme avec Pablo un duo des plus improbables. L’Américain est un colosse à la mâchoire carrée qui aime à vitupérer contre tout, l’Équatorien reste cet éternel timide à l’air fragile. Tous deux gros bûcheurs, ils se complètent. À Steven Donziger, les politiques et les lobbies. À Pablo, la bataille d’experts contre Chevron qui a racheté Texaco.

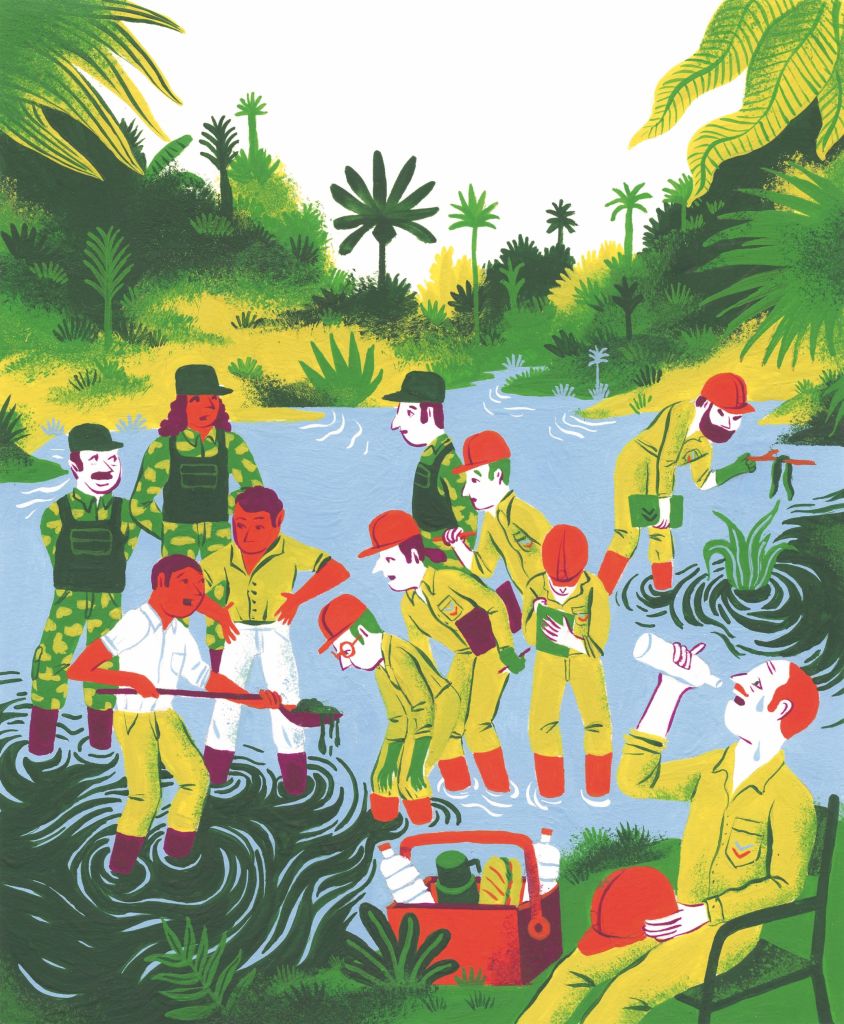

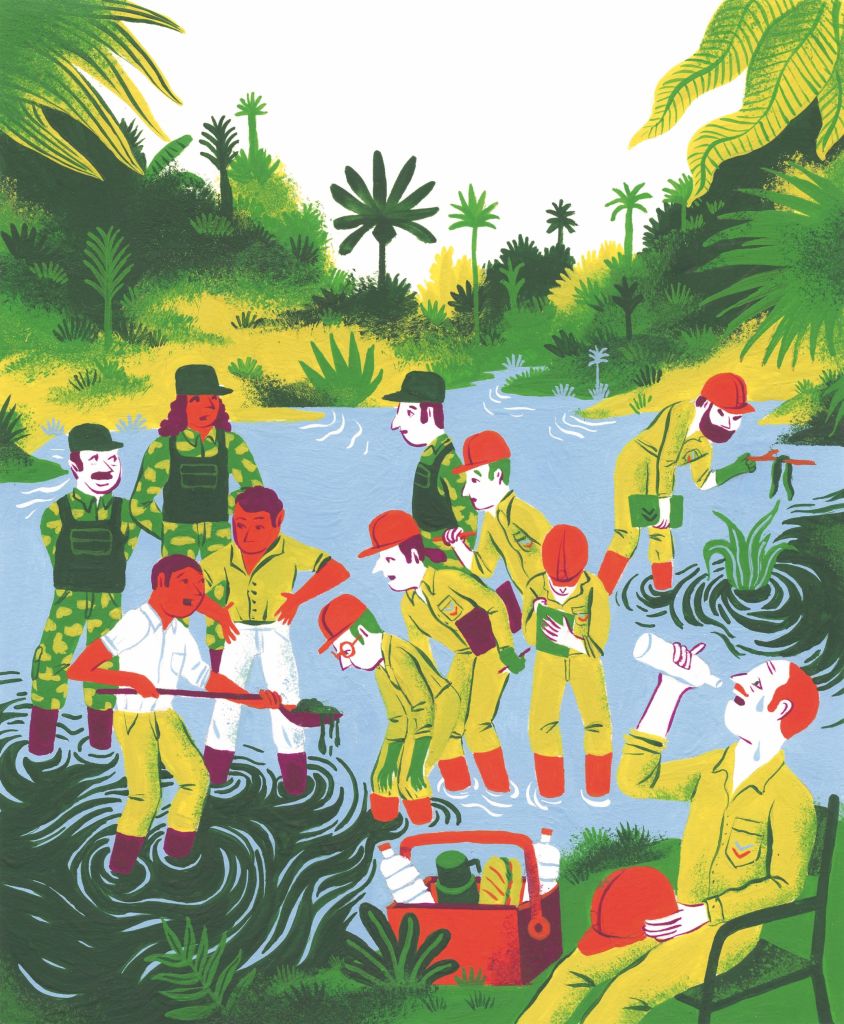

Les inspections sur le terrain démarrent en 2007. Une dizaine d’avocats grisonnants, chaperonnés de militaires et de gardes du corps, y participent pour Chevron. Face à eux, Pablo et un jeune assistant fraîchement diplômé. La drôle de colonne menée par le juge de Lago Agrio s’enfonce régulièrement dans l’air chaud et poisseux de la forêt. En sueur, les pieds dans la boue, les avocats débattent de l’ampleur et de la teneur de la pollution sous le regard des paysans et des Indiens venus les interpeller. En quatre ans, une cinquantaine d’installations sont inspectées.

Il est arrivé aux gens de Chevron de dire que le pétrole n’était pas plus nocif qu’un bonbon.

Julio Prieto, assistant de Pablo Fajardo

« On a quand même bien rigolé », reconnaît Julio Prieto. Le jeune assistant de Pablo se souvient avec nostalgie de ces interminables randonnées : « Tous ces mecs flippés par la jungle, c’était surréaliste. Ils débarquaient suréquipés, en 4×4, avec des casques de chantier. Ils plantaient une tente pour se mettre à l’ombre, sortaient des glacières, des sandwiches, du café. Et ils voyaient arriver deux petits cons à peine diplômés en vélo ou entassés avec des indigènes dans un taxi. On leur tenait tête sur tout ! »

Pablo fait le gentil, Julio tient le rôle de l’agressif : « On s’invectivait entre avocats comme des ados dans une cour de récré. Le juge devait souvent calmer le jeu. L’après-midi, il fallait taper côte à côte le compte rendu des débats. » L’équipe équatorienne a un gros avantage : Pablo connaît le terrain comme sa poche. « Ce n’est pas un avocat venu d’en haut, il est lui-même un “afectado” », dit Julio son assistant. L’avocat guide la délégation droit sur les sites prétendument décontaminés. « Les gens de Chevron n’étaient pas à une aberration près. Ils affirmaient que telle zone n’était pas polluée puisqu’il y avait encore des animaux et des plantes et nous, en trois coups de pelle, on trouvait des résidus pétroliers. Il leur est aussi arrivé de dire que le pétrole n’était pas plus nocif qu’un bonbon. La preuve, selon eux, c’est qu’il y en a dans la vaseline qu’on met sur les fesses des bébés. »

À New York, Steven Donziger se démène. L’avocat américain est conscient du pouvoir de l’image, il en joue. Tous les ans, il fait intervenir une délégation d’afectados à l’assemblée générale de Chevron. Sous sa houlette, les Indiens en tunique traditionnelle et couronnes de fleurs prennent la parole devant des actionnaires un peu surpris.

Fauché en pleine lumière

C’est un premier pas. Porter la bataille dans le business, c’est bien. Toucher Hollywood, c’est mieux. Donziger invite des stars à visiter les sites contaminés dans la forêt. Sting, Angelina Jolie, Brad Pitt, Bianca Jagger… viennent tremper leurs mains dans le pétrole de Lago Agrio et poser, l’air grave, devant les caméras et les photographes.

Séduit par ce remake dans la jungle de David contre Goliath, le magazine Vanity Fair consacre dix pages à la lutte des peuples d’Amazonie contre Chevron. Taillé en héros, Pablo est photographié en bottes de caoutchouc et sombrero de paille, le regard fier. Un documentaire suit. Encore une fois, l’avocat de Quito est un des principaux personnages. À l’image, on le voit tenir tête aux avocats de Chevron, toujours élégant dans ses vêtements clairs, sans jamais hésiter ni chercher ses mots. Le documentaire reçoit un Oscar.

Le petit avocat inconnu, longtemps moqué par ses adversaires, est invité au Sénat américain, à Harvard, à Yale… Il multiplie les interventions, décrit à des étudiants sidérés les piscines de déchets pétroliers, les enfants qui vomissent du sang après avoir joué dans l’eau, les naissances de prématurés à la peau affectée, les avortements spontanés… « Ils étaient bouleversés, ils faisaient la queue à la sortie des amphis pour poursuivre la discussion », se souvient Pablo.

Sur les estrades, le timide fend l’armure. Sans notes, il ouvre les bras, joue des silences, joint les mains, raconte. Il est habité, il s’oublie. « Un jour, à la fin d’une intervention, les étudiants pleuraient et je me suis aperçu que je pleurais, moi aussi. Je ne m’en étais pas rendu compte. »

Quand quelqu’un nous donnait de l’argent, Chevron se mettait à enquêter sur sa vie et son passé.

Pablo Fajardo

Il reçoit des prix et récompenses. La chaîne CNN lui décerne en « live » sur son plateau le trophée de « héros de l’année ». « À mon retour à Quito, il y avait des caméras sur le tarmac, des flashes qui crépitaient. J’ai compris qu’il se passait quelque chose, au moins médiatiquement. Mais, franchement, “Héros CNN” ça veut dire quoi ? » L’année suivante, son travail est salué par le prix Goldman, le « Nobel » de l’environnement.

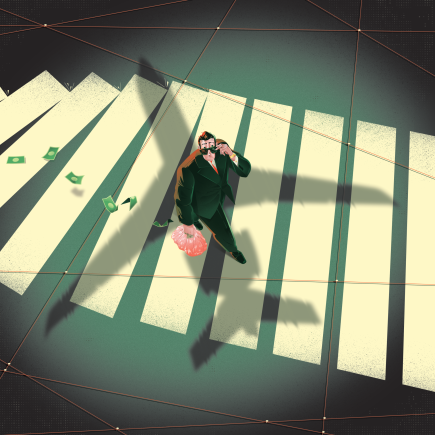

Chevron voit monter la vague, et réplique en portant plainte en 2010 contre le duo. La multinationale s’appuie sur la loi Rico, conçue pour les affaires de mafia et de grand banditisme. « Ils nous ont accusés d’avoir corrompu le juge de Lago Agrio pour extorquer des fonds à la société. C’est à nous maintenant de prouver notre innocence », explique Pablo. Dans la foulée, il est déclaré persona non grata aux États-Unis.

La contre-offensive se poursuit. « L’entreprise a fait pression sur nos soutiens, financiers et médiatiques. Quand une fac nous invitait, Chevron arrêtait de financer ses formations. Quand quelqu’un nous donnait de l’argent, Chevron se mettait à enquêter sur sa vie et son passé. » Les fonds, collectés par les ONG ou versés par de riches mécènes, se tarissent. Mais rien n’est joué. Le procès suit son cours, jusqu’en 2011. Le 11 février, la justice équatorienne rend son jugement. Pablo est sur place à Lago Agrio : « Nous ne savions pas comment le juge allait réagir face à un monstre comme Chevron, nous espérions une condamnation sans oser y croire. » Le pétrolier est condamné à verser une indemnité environnementale de neuf milliards de dollars. Son portable se déchaîne.

Retenu à l’aéroport de Houston

D’un coup, il devient pour la presse l’« homme qui a humilié Chevron ». L’excès le fait aujourd’hui sourire, un peu tristement. Il est heureux d’avoir emporté une bataille, fier de ce « jugement magnifique », mais l’affaire n’est pas close. Pour gagner, encore faut-il que la multinationale accepte de payer : « Sans argent, nous ne pouvons pas nettoyer la forêt et indemniser les victimes. » Chevron refuse, en imputant les dégâts environnementaux à la compagnie Petroecuador qui a pris sa suite en Amazonie.

Quelques mois plus tard, Pablo est de passage à Houston. À l’aéroport, il présente son passeport : « J’ai vu le visage de l’officier se décomposer. J’ai été emmené dans une petite salle, des agents du FBI et des policiers m’ont retenu. Ils voulaient me mettre en garde à vue, le procureur n’était pas joignable, ils m’ont finalement laissé partir. Chevron veut m’empêcher d’exercer par tous les moyens, ils savent que sans moi la bataille va s’épuiser. » Depuis, il n’a plus mis les pieds sur le sol américain.

Quatre ans après la condamnation de Chevron, le pétrole macule toujours la forêt. Les fougères s’ouvrent sur de grandes flaques noires et visqueuses, les huiles reposent à fleur de terre, le sol est imprégné par endroits d’une forte odeur d’essence. « Voilà comment la forêt a été nettoyée avant le départ de Texaco ! Le problème, c’est que le gouvernement équatorien de l’époque a signé un texte disant que la compagnie s’était acquittée des travaux de dépollution et que l’Équateur ne demanderait rien de plus. Les autorités ne peuvent pas bouger. Mais cela ne nous empêche pas, nous, les habitants, de saisir la justice. »

Il embarque parfois une cassette Assimil et un walkman pour apprendre quelques mots d’anglais pendant le trajet.

Bloqué aux États-Unis et en Équateur, Pablo entend désormais faire exécuter le jugement à l’étranger, là où Chevron a des actifs. Il a déposé des recours au Canada, en Argentine, au Brésil et en Colombie. « Il y a toujours une solution, toujours, toujours. Parfois, la porte est petite mais, si on s’y prend bien, elle finit par s’ouvrir. »

Quand il n’est pas en déplacement à l’étranger, il se rend toutes les semaines à Lago Agrio, dans la forêt. Huit heures de bus depuis Quito, au milieu des vendeurs ambulants et des bébés. Il embarque parfois une cassette Assimil et un walkman pour apprendre quelques mots d’anglais pendant le trajet. À l’arrivée, il pousse la porte d’une petite maison de plain-pied, laisse ses trois gros chiens salir sa chemise, embrasse sa femme, et repart presque aussi sec mobiliser ses troupes.

Il me trimballe d’un rendez-vous à l’autre à l’arrière de son vélo. Ravi que j’apprécie ce mode de transport, il me dit que sa fille « adore être à l’arrière » : « Elle se sent comme une reine. Elle est au-dessus de tout le monde, elle peut tout voir. » Il s’arrête devant un petit local meublé d’une table et de quelques chaises. Les représentants des afectados l’attendent. Une craie à la main, l’avocat décortique sa stratégie sur un tableau noir. Le plus simplement possible, il explique à ses clients les ressorts du droit international et les recours possibles. Les représentants des colons sont toujours là, attentifs ; les responsables des communautés traditionnelles manquent souvent à l’appel.

« On va être payés, oui ou non ? »

Quand il vient, Javier Piag, le chef des Indiens sequoia, passe son temps à « chatter » sur les réseaux sociaux, à moitié somnolent. Sur Facebook, il pose parfois devant des grosses voitures, ses biceps gainés dans un t-shirt moulant. Il poste aussi des « selfies » : on le voit maquillé, en tunique rouge et colliers de dents de bêtes sauvages.

Sa maison de bois est à deux heures de Lago Agrio, il nous y invite et montre fièrement son équipement dernier cri, la télé à écran plat et le frigo qui fait des glaçons. Dans le salon, sous son portrait en poster géant, un bébé panthère attifé d’un nœud rose montre les dents, effrayé. Pablo reste glacial. Javier Piag ne s’intéresse qu’à un point : « On va être payés, oui ou non ? » Dès qu’il n’est plus question d’argent, il décroche.

L’assassinat de son petit frère, dans des circonstances obscures il y a plusieurs années, le trouble toujours.

Pour Pablo, le chef incarne la nouvelle génération indigène : « Ces jeunes adultes n’ont pas connu l’Amazonie d’avant le pétrole, ils comprennent mal la nostalgie des aînés. La plupart veulent travailler dans les compagnies pétrolières, ça leur semble être une vie plus facile. »

Avec le temps, Pablo se sent parfois bien seul. L’assassinat de son petit frère, dans des circonstances obscures il y a plusieurs années, le trouble toujours : « Il était impossible de le reconnaître. Il avait été torturé, son visage était méconnaissable. » Pour la police, son frère aurait pu être tué par erreur, à sa place. Pablo n’en sait rien, il n’a pas de théorie : « On n’a jamais pu faire la lumière. » Lui, qui déteste la violence, s’est armé pendant un mois d’un revolver caché dans son sac à dos.

Par précaution, ses deux enfants, une fille de 19 ans et un garçon de 13 ans, vivent avec leurs cousins chez une tante, dans un rez-de-chaussée désordonné et exigu près de Lago Agrio. « Je les vois le week-end, ils sont bien là où ils sont. Je crois que je n’ai pas le choix. La vie m’a épargné, j’ai encore des choses à accomplir. » Il sait l’inquiétude qu’il cause à sa mère, il l’appelle rarement.

En short beige et t-shirt blanc, son uniforme dès qu’il quitte Quito pour l’Amazonie, Pablo arpente à vélo sa ville en lançant des « Hola hermano » à la cantonade. La légende veut qu’il se soit fait refouler de la salle d’audience le jour où il a voulu plaider en short. De temps en temps, il rend visite à son père qui habite une cabane de bois sur pilotis. Le vieux beau de 86 ans a arrêté de boire, il se porte comme un charme. « Mes dix enfants ont eu leur bac. Aucun n’aura à se casser les reins comme moi pour bêcher la terre. »

L’asphyxie financière menace. Pablo et ceux qui le soutiennent encore lèvent des fonds avec les moyens du bord. Des campagnes de financement participatif, des férias, des ventes aux enchères et des loteries sont organisées. Au quotidien, l’avocat compte ses sous au centime, en économisant sur les repas ou les tickets de bus. « Nos appuis se découragent, nous sommes isolés. » Attirées par son profil, de grandes entreprises ont essayé de le débaucher : « On m’a proposé des salaires à cinq chiffres, y compris des compagnies pétrolières. Je pourrais payer une villa de luxe à ma famille, mais à quoi bon s’ils ne connaissent pas l’Amazonie ? »

« Il n’arrêtera jamais »

Un soir, Pablo me montre son album photo. On le voit poser dans la jungle au côté de stars apprêtées pour le tapis rouge. Angelina Jolie est perchée sur de hauts talons, elle le dépasse d’une bonne tête. « Certains sont sincères, d’autres moins. Mais quand Angelina Jolie parle, on l’écoute plus que moi. » Il s’est lié d’amitié avec le chanteur Sting et sa femme Trudie, qui l’ont invité chez eux à New York et dans leur villa de vacances en Italie. Pablo n’a pas été impressionné : « Ce sont des gens normaux, tu sais. » Il a une « règle de vie » : « Je ne me mets jamais plus haut ou plus bas que quelqu’un. »

Il fait toujours défiler les photos et s’arrête, brutalement. À l’écran, une femme à la peau brune, aux longs cheveux de jais encadrant un visage creusé de rides : « Elle s’appelle Marina. » Pablo commence à raconter son histoire. Avant d’avoir fini, il se met à pleurer.

Dans les années 1960, Marina était la femme d’un chaman de la tribu Cofan. Son mari Guillermo, un homme respecté, pousse sa tribu à fuir l’arrivée des travailleurs pétroliers. Mais, toujours, ils se font rattraper par les ouvriers, leurs scies et leurs tracteurs, qui eux aussi s’enfoncent dans la forêt. Alors Guillermo se fâche. Des travailleurs de la Texaco l’agressent. Forcé de boire jusqu’à l’ivresse, il meurt. Marina est enlevée et retenue prisonnière. Pendant vingt ans, elle sert de prostituée. Trop vieille, trop fatiguée, elle est rendue aux siens. « Nous pensions qu’elle allait mourir, mais non, elle a refait surface. » Comme Marina, il se bat contre la fatalité et refuse l’épuisement.

À son cabinet de Quito, dans la petite maison à la peinture écaillée, l’équipe se réduit faute de pouvoir payer les salaires. L’an dernier, ils étaient cinq avocats. Ils sont trois aujourd’hui. Deux sont partis pour un emploi qui leur permet de faire vivre leur famille. Ils passent toujours donner un coup de main, après leur journée de travail.

Julio, l’assistant des batailles d’experts dans la jungle, envisage lui aussi de s’en aller, « temporairement ». Sa femme travaille comme expert-comptable, il ne peut joindre les deux bouts sans elle. Il a un fils, « l’école à payer tous les mois… » Il a le blues, il s’en ira peut-être mais sans partir vraiment « sinon ça voudrait dire que tous nos efforts n’ont servi à rien ». Et puis, il en est sûr : « Pablo n’arrêtera jamais. »

Je croise Pablo dans le petit couloir du cabinet d’avocats. Son regard se voile quelques secondes : « Tu te souviens de l’histoire de Marina, la femme du chaman qu’ils ont violée ? Si j’arrêtais, qui la défendrait… ? » Il a aux lèvres, comme toujours, un mystérieux sourire de bouddha. Il me conduit à son ordinateur, le rallume. Et tape pour le déverrouiller son mantra depuis vingt ans : « Hastalavictoria ».