Ils n’y arriveront jamais, disaient-ils. Calendrier trop serré, manque de moyens, obstructions du Nord… Les élections d’avril 2010, déjà, présidentielles et locales, s’étaient mal passées, « hautement chaotiques, non transparentes et vulnérables à des manipulations électorales », avaient déclaré les observateurs internationaux du Centre Carter. Et un référendum raté serait pire encore que pas de référendum du tout : un boulevard pour toutes les contestations de Khartoum, menant droit vers une nouvelle guerre civile. Mais le gouvernement autonome du Sud-Soudan refusait la moindre concession : « La date [du référendum] est sacro-sainte », martelait le président sudiste, Salva Kiir, un escogriffe barbu, presque jamais photographié sans son chapeau de cow-boy. Or à la grande surprise de tout le monde, non seulement ils y sont arrivés, mais ça s’est bien passé. Vraiment bien.

Les rues de Juba, au matin du 9 janvier, premier jour du référendum sur l’indépendance du Sud-Soudan, sont calmes, presque vides. D’habitude, elles sont extrêmement animées, les voies principales ont été asphaltées depuis peu et le trafic ne cesse jamais, 4x4 des humanitaires bardés de radios et de logos ou ceux, plus luxueux, des officiels du gouvernement, avec peaux de bêtes synthétiques sur les sièges et boîte de mouchoirs dans un cache en métal ouvragé sur la lunette avant, camionnettes, pick-up, motos, norias de minibus collectifs, de temps en temps un Hummer, jaune or orange vif. Il y a beaucoup de bâtiments en dur, des bars, des restaurants, des commerces, échoppes de portables ou de matériel informatique, salons de beauté, magasins de vêtements, ce n’est pas Nairobi ou Kampala, les capitales africaines voisines, mais quand même on sent un vrai dynamisme, une intense circulation de biens, de gens et d’argent. Bien sûr il y a aussi les pauvres, il suffit de regarder. La nuit, ils dorment dans les recoins des rues noires, ou devant les murs couronnés de barbelés en concertina qui protègent les compounds des organisations humanitaires. Ici et là, entre les quartiers, on aperçoit un petit camp sauvage de déplacés, des huttes en branchage avec parfois des bâches blanches ou bleues de l’aide internationale.

Les belles robes du dimanche

L’élite, ce sont surtout des nilotiques, Dinkas, Nuers et Shilluks, arrivés en 2005 lors de la prise du pouvoir par les rebelles sudistes du SPLA, l’Armée populaire de libération du Soudan. La population locale, elle, est en majorité bantoue, Mandaris, Baris, Kakuas et autres. Beaucoup, réfugiés en Ouganda ou au Kenya durant la guerre, parlent anglais, mais la lingua franca reste le Juba arabic, un dialecte arabe assez appauvri. Peter, mon chauffeur de boda, de moto taxi, est ougandais ; car si les grosses affaires, ici, appartiennent aux ministres et aux gouverneurs, ou bien à leurs enfants, la jeunesse dorée de Juba revenue de l’étranger depuis les accords de paix, presque tout le commerce est tenu par des étrangers, les hôtels au bord du Nil ou les restaurants par exemple, souvent kenyans, ougandais ou éthiopiens. Les Erithréens contrôlent le transport d’eau, les Darfuris ont la plupart des échoppes, il y a aussi des Arabes du Nord. Pour un gars comme Peter, Juba est un eldorado, il y gagne trois fois plus, en faisant le taxi, qu’il ne le pourrait chez lui.

Aux abords du mausolée de John Garang, un vaste terrain vague entouré d’une haute grille métallique à pointes dorées, je me retrouve subitement englouti dans une foule bouillonnante. Le long de la grille, des milliers de gens font patiemment la queue. Dans la rue, entre policiers et militaires revêtus d’uniformes « tache-tache » de couleurs vives, un groupe d’hommes en vêtements de sport, les reins ceints de peaux de léopard synthétiques et des feuillages attachés aux bras, avance en chantant et en brandissant des bâtons. Au rythme d’un tambour et d’un chant lancinant repris en chœur, ils forment un cercle et attaquent une danse endiablée, certains soufflent dans leur bâton, terminé par une bouteille plastique au fond découpé, d’autres sautent à grands bonds. Une demi-douzaine de journalistes blancs, accroupis au centre du cercle, filment ou photographient, c’est beau, la peau très noire des danseurs, des Dinkas, luit de sueur, ils rient de toutes leurs dents en bondissant, une joie rituelle mais bien réelle. Devant l’entrée de l’enceinte, la foule se presse, la tension monte. En quelques instants la scène menace de virer à l’émeute, les soldats, énervés, hurlent et repoussent les gens, quelques journalistes peinent à se glisser entre leurs bras, le portail se referme et tout de suite la foule s’agglutine dessus.

Près de l’auvent installé pour les hôtes de marque, l’acteur américain George Clooney, très impliqué dans les causes soudanaises, se débat au milieu d’une cohue de caméras.

Dedans, c’est bien plus calme. De longues files patientent devant les points de vote, entre les antennes satellites et les montagnes d’équipement des chaînes de télévision. Il est 8 heures et le président Salva Kiir vient juste d’achever un bref discours et de voter le premier, cérémonieusement, devant une armée de caméras ; déjà, son convoi de 4x4 noirs se met en branle, avec les gardes du corps sur les marchepieds, immenses Dinkas en costume-cravate impeccables et au front scarifié en V. Le vote a commencé, les chanceux en tête des files cheminent, sous le crépitement des appareils photo, entre les officiels revêtus de gilets de plastique jaune ; les femmes ont mis leur belle robe du dimanche, les hommes leur meilleur costume ou leur uniforme d’apparat.

Près de l’auvent installé pour les hôtes de marque, l’acteur américain George Clooney, très impliqué dans les causes soudanaises, se débat au milieu d’une cohue de caméras ; un peu plus loin, c’est le sénateur et ancien candidat démocrate à la présidence américaine John Kerry qui répond plus tranquillement à quelques journalistes. Entre deux séances de mitraillage, les reporters s’échangent les dernières informations, souvent contradictoires, sur les combats qui ont eu lieu la veille à Abyei, une région pétrolifère contestée, juste au nord de la ligne de démarcation. Les observateurs japonais ou norvégiens, sérieux, prennent des notes ; des diplomates occidentaux félicitent des ministres ; les journalistes, déjà, cherchent désespérément quelque chose d’autre à filmer. Un groupe de gens se dirige vers la tombe de Garang, et plusieurs photographes lui courent après.

John Garang de Mabior, ici, c’est un mythe, le seul Sud-Soudanais qu’on appelle par son deuxième nom, « Doctor Garang ». En 1983, officier respecté de l’armée de Khartoum malgré ses origines sudistes, Garang fut envoyé à Bor, capitale de sa région natale, pour mettre fin à une mutinerie ; il rejoignit les troupes rebelles et passa avec elles en Ethiopie, où il fonda le SPLA dans le but de mettre fin à l’oppression des peuples noirs du Sud par l’étroite clique arabe qui contrôlait le pays depuis l’indépendance en 1956. La guerre civile qui s’ensuivit, la seconde, dura vingt-deux ans. Autoritaire, voire dictatorial, Garang mena son armée rebelle d’une main de fer à travers scissions et tentatives de putsch, jusqu’à forcer Khartoum, début 2005, à signer les accords de paix dont le référendum, aujourd’hui, est l’aboutissement.

Mais Garang ne survécut pas longtemps à sa victoire : fin juillet 2005, à peine trois semaines après la création du gouvernement autonome, il se tua de retour d’Ouganda, dans un accident d’hélicoptère. Sa tombe est assez sommaire, un rectangle carrelé avec du marbre de salle de bain, recouvert de pots de fleurs en plastique et de deux grands portraits encadrés, sous un toit de tôle octogonal, ouvert aux quatre vents. Au cœur du groupe qui s’approche de la sépulture, plusieurs femmes arborent des T-shirts blancs frappés des mots we miss you john (« John, tu nous manques »). Une dame d’un certain âge s’agenouille devant la tombe, murmure une prière, puis baise des lèvres le portrait avant de se relever, à moitié en larmes, pour embrasser son entourage ; un jeune homme, derrière elle, entonne un chant dinka. C’est Rebecca Garang, la veuve du héros. Le vent qui balaie l’esplanade fait tomber les pots de fleurs, le marbre de la tombe est déjà en partie cassé ; sous le verre fendu du cadre, Garang, avec sa tête ovale et sa barbe blanche en pointe, fixe intensément le spectateur.

« Khartoum, c’est fou »

A l’université de Juba, même spectacle, de longues files serpentent autour des bâtiments et à travers la cour. Wek, un jeune homme de l’Etat de Warrap qui a étudié au Texas et au Missouri et qui attend depuis 5 heures du matin, rit : « Je pensais vraiment que je serais le premier ! » Il doit être 10 heures et il y a encore au moins trois cents personnes devant lui. Entouré d’amis, Wek exulte. « C’est la dernière marche vers la liberté. Se séparer, c’est le seul moyen d’avoir notre liberté. Tu peux sentir la liberté dans le Sud. Tu as déjà été à Khartoum ? Khartoum, c’est une vibration différente. Khartoum, c’est fou. » Ce qui est impressionnant, c’est à quel point les gens sont heureux et fiers de ce vote. Tout le monde a mis ses meilleurs atours et, dès qu’on les regarde ou qu’on braque un appareil photo, ils lèvent leur carte d’électeur ; certaines femmes, au moment de déposer leur bulletin dans l’urne, poussent une longue trille de joie ; en sortant, les gens brandissent leur index gauche, couvert d’encre indélébile. Un jeune Dinka filiforme, presque ridiculement endimanché, me supplie de le photographier avec son propre appareil au moment où il dépose son bulletin ; nul doute que la photo sera encore fièrement montrée à ses petits-enfants et à leurs enfants aussi.

La victoire militaire contre le Nord et les accords de paix, c’était l’œuvre de Garang et du SPLA, souvent aussi prédateur et dangereux pour la population du Sud que ses ennemis de Khartoum.

Ce qu’on finit par comprendre, au milieu de cet immense débordement de joie collective, c’est que, grâce à ce référendum, les gens s’approprient enfin leur destin. Ce n’est pas une comédie jouée à l’avance, une mascarade dont le sens vrai et la vraie finalité se décident en privé entre quelques hommes, comme tant d’élections en Afrique ou ailleurs. La victoire militaire contre le Nord et les accords de paix, c’était l’œuvre de Garang et du SPLA, souvent aussi prédateur et dangereux pour la population du Sud que ses ennemis de Khartoum. Mais la séparation, l’indépendance du pays, le SPLA n’a fait que les rendre possibles, c’est vraiment chaque individu qui les décide lui-même, maintenant, et, quand il vote, il en est pleinement conscient, il se rend compte qu’il accomplit là un acte décisif, qui scelle l’avenir de tous et les transforme enfin en un peuple.

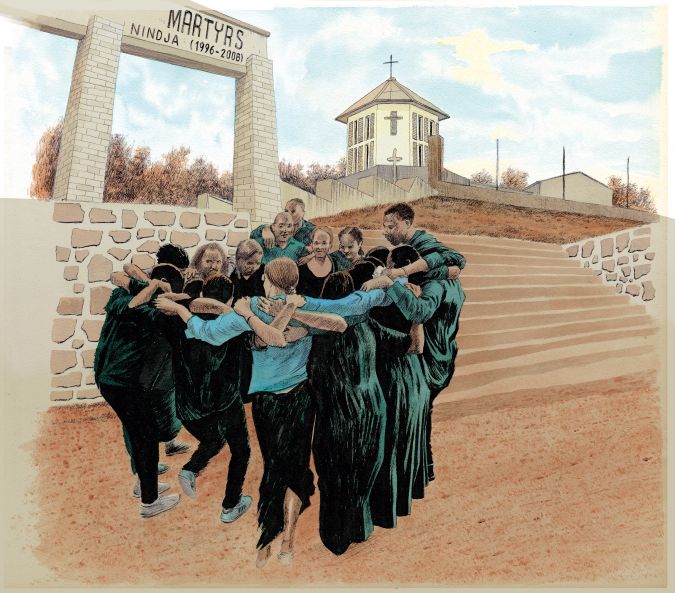

En fin de journée, les queues à l’université sont toujours aussi longues, beaucoup, qui attendent depuis une douzaine d’heures, ne pourront pas voter aujourd’hui. Sur une artère, une longue procession d’hommes et de femmes en noir, sectaires de l’Eglise internationale de Cush, part voter en groupe en chantant des cantiques et en brandissant des croix : « Le Référendum est l’Accomplissement des Prophéties concernant l’avènement de la Nation et de l’Eglise de Cush », clame le prospectus qu’ils distribuent aux badauds. Il y a toujours aussi peu de présence policière, juste, de temps en temps, un pick-up qui passe avec une mitrailleuse lourde montée à l’arrière. Les points de vote ferment, la nuit tombe vite. Le lendemain, ça recommence.

Les officiels en gilet jaune

Le référendum dure une semaine. Le soir de la clôture, je me trouve à Renk, une ville sur le Nil, comme Juba, mais à l’extrême nord du Sud-Soudan, tout près de la future frontière. Il fait déjà nuit, le décompte a commencé dès la fermeture des points de vote. Dans une pièce en parpaings nus, éclairée par la lumière blafarde d’un unique néon, une dizaine de personnes, chacune avec une carte plastifiée autour cou, sont assises le long d’un mur, face à une table et à des officiels en gilet jaune. Ce sont les observateurs des différents partis politiques, du Nord comme du Sud. Devant eux, sur une bâche de plastique bleu, se trouve la masse des bulletins, déversés de l’urne. Un officiel assis les ramasse un par un, les déplie et les passe à un autre officiel debout, qui les brandit en clamant un mot, toujours le même, « Infisal. Infisal. Infisal », avant de les passer à un troisième officiel assis derrière la table. Infisal, en arabe, ça veut dire « séparation ». Les bulletins infisal sont comptés par liasses de cinquante puis roulés avec un élastique ; il n’est même pas 20 heures et il y a déjà vingt-six liasses sur la table, alors qu’aucun des autres tas n’atteint même les cinquante. Le rythme de cette cérémonie devient vite obsédant, « Infisal. Infisal. Infisal », les observateurs, sous le néon, dorment à moitié, « Infisal » encore, puis enfin, au bout d’un quart d’heure, « Unity », prononcé, après une brève pause de surprise, en anglais, par l’officiel qui reprend tout de suite sa litanie, « Infisal. Infisal. Infisal ». Les résultats ne seront annoncés que le 31 janvier. Il n’y aura pas de grande surprise.

***

Il n’y a pas de routes, au Sud-Soudan, peut-être quelques centaines de kilomètres au plus praticables toute l’année, pour un pays de la taille de la France. Mais il est traversé par une artère majeure, le Nil Blanc appelé aussi Bahr el-Jebel, la « Mer de la montagne ». Toutes les rivières du pays viennent le nourrir en route, le Bahr el-Arab, cette « Mer des Arabes » que les Noirs nomment le Kiir et qui marque la limite entre le pays dinka occidental et le Nord, le Bahr el-Ghazal qui donne son nom à tout l’ouest du pays, le Pibor et la Sobat à l’est. Le Sud-Soudan, de fait, pourrait se concevoir géographiquement comme le bassin fluvial du Haut-Nil et ce n’est pas un hasard, car c’est bien ainsi qu’Anglais et Français ont défini leurs zones d’influence respectives, en 1899 après la crise de Fachoda qui faillit mener à la guerre, comme la ligne de partage des eaux entre les affluents du lac Tchad et ceux du Nil.

La plupart des principales villes du Sud s’égrènent le long du Nil, Juba d’abord, peu après la frontière ougandaise, puis, en aval, Bor, Malakal, Renk avant Kosti, première ville majeure du Nord, et enfin Khartoum. Lorsqu’il faut déplacer quelque chose, des gens ou des biens, c’est la plupart du temps par le fleuve. Quelques mois avant le référendum, dans un contexte de tension croissante entre les deux parties du pays, aggravé par les déclarations incendiaires du président du Soudan Omar el-Béchir, le gouvernement autonome de Salva Kiir lança un grand appel au retour des Sudistes déplacés au Nord durant les années de guerre civile. Des centaines de milliers rentrèrent par leurs propres moyens, en bus, voiture ou avion ; pour ceux qui n’avaient pas un sou, le gouvernement autonome affréta une armada de barges. En janvier, elles arrivaient à Juba les unes après les autres, chargées à bloc de gens qui voyageaient ainsi depuis des semaines. Pas de référendum pour eux, bien entendu, presque tous, à cause du voyage, avaient raté l’étroite fenêtre de l’enregistrement, ou bien s’étaient enregistrés ailleurs.

Certains n’ont pas revu leur pays depuis quinze ou vingt ans ; une grande majorité des jeunes, nés à Khartoum, ne l’ont jamais vu du tout.

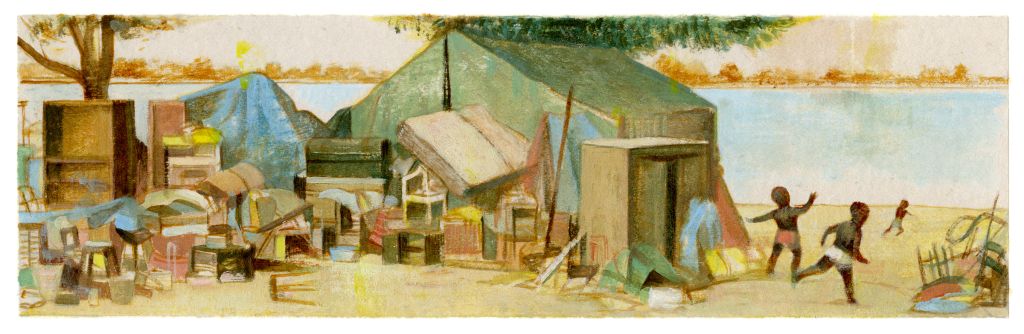

Néanmoins, à l’arrivée au port de Juba, leur joie éclate. Avant même que la barge ne vienne lentement s’encastrer dans les racines d’un des immenses manguiers poussant le long de la berge, ils entonnent des cantiques et poussent des youyous ; au débarquement, beaucoup pleurent, incapables de maîtriser leur émotion. Certains n’ont pas revu leur pays depuis quinze ou vingt ans ; une grande majorité des jeunes, nés à Khartoum, ne l’ont jamais vu du tout. Mais les camps de transit, bondés, s’avèrent incapables d’absorber tant de monde, et des centaines de rapatriés campent au port même, sous les manguiers, au milieu des grands monticules bariolés formés par leurs possessions, lits de métal et de corde de couleur, armoires en contreplaqué, chaises en plastique, bassines, pots, tapis, transistors, télévisions, poupées Barbie. Les gamins courent, jouent, se bousculent en hurlant de rire pour attraper les mangues que d’autres lancent du haut des branches ; leurs parents cuisinent, bavardent ou somnolent ; plus loin, des humanitaires soucieux discutent près de leurs 4x4 blancs, des militaires circulent entre leurs camions ou autour de tanks T-72 chargés sur une barge, des ouvriers déchargent des caisses de Coca-Cola ou d’eau minérale, transportées depuis Khartoum.

À Malakal, la capitale de l’État du Haut-Nil, les rapatriés pullulent aussi. Au port, même histoire qu’à Juba, ils campent partout, certains depuis un mois. Des jeunes filles avec de belles tresses en couleur, des coiffures étonnamment élaborées, visiblement le dernier cri à Khartoum, s’occupent de gamins crasseux et cuisinent avec de l’eau puisée à même le Nil, entre les longs bateaux à moteur alignés contre la berge. « On n’a pas d’argent, c’est très difficile pour manger. Les enfants souffrent la nuit », explique l’une d’elles. Leurs hommes sont restés à Khartoum, pour gagner encore de l’argent, qu’ils enverront s’ils le peuvent ; ils viendront plus tard, Dieu sait quand. D’autres rapatriés campent dans le grand stade de la ville, regroupés par ethnies, Nuers ici, Shilluks là, Dinkas plus loin, avec au milieu des camions craquant sous la charge des meubles entassés en vrac.

« Qu’est-ce que je peux faire ? »

On trouve toutes les histoires possibles, ici. Maida, une jeune Shilluk née à Khartoum, est en route avec sa mère et ses deux petits pour Tonja, à quelque quatre-vingts kilomètres en amont. Son mari, shilluk lui aussi, est un soldat du SPLA, l’ancienne guérilla reconvertie en armée régulière. Elle l’avait rencontré à Renk lors d’un voyage d’affaires et ils avaient entamé le processus de mariage ; mais elle avait conçu avant qu’il ne le complète, et il n’a toujours pas fini de verser la dot, il doit encore quinze vaches à sa famille ; quand il les aura données, elle amènera les enfants vivre avec lui. Un peu plus loin, Sarah Kerubino, une Nuer Lou (prononcer « la-ou ») d’Akobo, patiente avec des amies sur un divan improvisé à partir d’un lit et de couvertures attachés à des bambous pour faire de l’ombre. Elle est partie en 1998, poussée par le manque d’écoles pour ses enfants et les terribles conflits entre ethnies provoqués, en 1991, par une rébellion interne contre Garang. « Mon mari a été tué en se battant contre les Arabes, en 1992. Je ne me suis jamais remariée, ce n’est pas dans notre culture. On ne peut se remarier qu’avec un parent de son mari, ce n’était pas possible. »

Tandis que je discute avec elle, un vieil homme s’approche et se joint à la conversation. Sous sa casquette de base-ball, il arbore les scarifications des Nuers, six lignes parallèles barrant le front d’oreille à oreille (mon jeune traducteur Dak, un Nuer lui aussi, est un bull-boy, un de ceux, de plus en plus nombreux depuis les années 1980, qui ont rejeté l’initiation et la scarification rituelles). Comme Sarah, il attend que le gouvernement le transporte à Akobo ou lui donne une parcelle près de Malakal pour construire des tukuls, les cases rondes traditionnelles, et planter. Mais le gouvernement se fait attendre. « Qu’est-ce que je peux faire ? » demande quand on l’interroge le gouverneur du Haut-Nil, Simon Kun Puoch, un homme remarquablement alerte et vif. Campé dans un confortable fauteuil en cuir couleur crème, dans un décor soigné tout en blanc, beige, brun, rehaussé par le rose bonbon de sortes de boules de paille entassées dans de grands vases, il parle tranquillement, sans hausser le ton, dans un anglais impeccable. « Le gouvernement autonome a donné de l’argent pour les rapatriés, 40 millions de livres soudanaises [environ 11 millions d’euros au taux officiel]. Mais l’Etat du Haut-Nil n’a rien reçu. Le ministère n’a aucune idée de ce qui se passe ici. Comment est-ce que je peux transporter ces gens si je n’ai aucune ressource ? Je vais vous dire quelque chose : ce matin, le ministre lui-même est venu ici en secret, et il n’est même pas passé me voir. Il a honte, il savait que je l’aurais pris par la main pour l’amener voir ces gens. Je ne suis pas content du tout. J’ai même pensé à faire bloquer son avion. »

***

Pour vous rendre à Malakal, de Juba, à moins que vous ne soyez prêt à passer trois jours en speedboat, vous n’avez pas le choix, c’est l’avion. Il suit le Nil jusqu’à Bor puis oblique vers le nord-est, survolant les étendues vides de l’Etat du Jonglei, marécages, plaines inondées une bonne partie de l’année, savanes et forêts clairsemées, parcourues par des pastoraux et leur bétail. Une immense ligne droite, visible de l’avion, barre ce quasi-désert, le canal inachevé de Jonglei, un projet pharaonique voulu dans les années 1970 par l’Egypte voisine, pour augmenter le débit du Nil en asséchant les vastes marécages du Sudd, et imposé à la population par Khartoum malgré un vaste mouvement de protestation. Creusé par une société française, la C.C.I., en direction de Bor à partir du confluent du Nil et de la Sobat, le canal bouleversa la vie des pastoraux de la région, et fut l’un des facteurs déclencheurs de la guerre en 1983. Certaines des toutes premières attaques du SPLA de Garang, avec celles ciblant les installations pétrolières américaines, visèrent le canal, plusieurs expatriés de la C.C.I. furent tués au « Sobat Club Med », leur base en préfabriqué, avant qu’un missile ne vienne enfin détruire leur immense excavatrice ouest-allemande, mettant fin au projet.

L’excavatrice est toujours là, vers la fin des deux cent quarante kilomètres creusés, on peut parfois l’apercevoir depuis l’avion, ou bien assez vaguement sur Google Earth, à 7º00’47’’ de latitude nord et 31º30’25’’ de longitude est. Même inachevé, le canal reste un problème majeur : le bétail se noie en le traversant, la terre excavée, rejetée sur le versant est, bloque l’écoulement des eaux en saison des pluies, modifiant leur répartition historique et entraînant des conflits tribaux meurtriers pour l’accès aux zones d’abreuvement en saison sèche. Aujourd’hui, avec la paix, les Egyptiens poussent pour redémarrer le projet, mais assécher les marais reviendrait à priver la région de pluie, ce qui relancerait encore plus violemment le cycle des conflits pour les ressources. On peut comprendre que ce n’est pas une priorité.

Aux franges du monde arabe

Une fois arrivé à Malakal, on a d’une certaine manière quitté l’Afrique noire, pour entrer dans les franges du monde arabe. Durant la guerre, Malakal, sur le coude du Nil à la limite des Etats du Jonglei et du Haut-Nil, était une place forte nordiste, d’où le gouverneur nommé par Khartoum distribuait armes, munitions et provisions aux multiples milices ou factions sudistes prêtes à toutes les compromissions pour maintenir ou améliorer leur position. Aujourd’hui, Malakal reste un verrou stratégique, mais c’est aussi un grand centre économique, la charnière des échanges entre le Nord et le Sud. Sur le marché, où des cochons à longs poils, introduits depuis l’accord de paix, fouillent en grognant dans d’immenses tas d’ordures, on rencontre de nombreux traders arabes, comme Abu Zarug, le doyen de la communauté, installé ici depuis 1970. Petit homme aux yeux rieurs et à la barbe blanche, à la peau presque noire comme tant d’Arabes soudanais, il accueille les visiteurs dans son entrepôt, où il fait servir le thé devant un vaste mur d’échafaudages emplis de tôles ondulées, de tuyaux, de poutres en métal.

« Pendant la guerre, c’était très difficile de faire des affaires. Mais depuis la paix, les affaires ont décollé. C’est de mieux en mieux chaque année », explique-t-il en souriant. Et après l’indépendance ? « Après ? Il faudra importer, on payera des taxes. Ce n’est pas un problème, on payera. Je n’ai pas peur de l’avenir. On me connaît bien, ici. J’ai des parents qui ont épousé des Nuers et des Shilluks. La séparation ne changera rien pour moi. Je resterai ici, assis, à faire ce que je fais. » Dehors, les femmes, vêtues de longs tissus bariolés de couleurs vives, se bousculent entre les échoppes, les hommes s’apostrophent en arabe. Le minaret de la grande mosquée domine le marché ; le soir, le chant du muezzin, amplifié, résonne à travers la ville. Il fait bien plus frais qu’à Juba, et le vent soulève une poussière folle, un nuage noir qui obscurcit le soleil tombant, rose-orangé derrière la nuée, tellement épaisse qu’on étouffe à longueur de journée, qu’on a l’impression de l’avaler sous forme solide, mélangée à la salive ; quand on se douche, l’eau coule noire, on a le sentiment de laver son corps comme on laverait une carrosserie de voiture. Mais ça vaut mieux que la saison des pluies. Quand elle commence, dit-on, les 4x4 ne peuvent plus sortir, même en ville, et les piétons aventureux laissent leurs bottes en caoutchouc engluées dans la boue ; un camion abandonné, ses roues figées jusqu’aux essieux dans la terre sèche, en témoigne encore.

Un bidonville balayé par le vent

Dès qu’on quitte Malakal, en direction du Nord, c’est la savane, des étendues d’herbe jaune piquetées de petits arbres secs et rabougris, avec ici et là un hameau de tukuls, sans un seul bâtiment en dur mais toujours avec son antenne-relais du réseau portable, peinte en rouge et blanc. Au loin, une longue ligne de manguiers indique le cours du Nil. La route, au début, est en cours de construction, on croise des pelleteuses et des camions, des ingénieurs et des contremaîtres en casquette rouge, chinois bien entendu. Puis elle prend fin et on zigzague à travers des chemins cahotants, une savane plus épaisse. De temps en temps, on tombe sur un check point, on s’arrête à peine, sauf si on doit prendre un soldat en stop. Avec mon traducteur, Dak, et un ami photographe, on roule en pick-up, emmenés par un jeune journaliste de Bentiu nommé Lonya Bany Banak. Peu à peu, la savane devient steppe ; enfin, on croise la route de Melut, une longue ligne droite impeccablement bitumée. Puis apparaissent les premières installations pétrolières, des transformateurs et des pompes entourés de barbelés, suivies d’immenses pylônes amenant l’électricité depuis le barrage de Damazin au nord : on entre dans les champs pétrolifères, exploités par Petrodar, un consortium sino-soudanais.

Paloich, où nous dépose Lonya, est un vaste bidonville balayé par le vent, un ramassis de tukuls délabrés et de cahutes pourries. L’arrêt de bus, en bord de route, n’est qu’une cabane ; on déjeune au paloujtourism cafeteria, un hangar de tôle peint en blanc et bleu, où l’on mange très décemment, des œufs brouillés, du foie poêlé et du foul, des fèves brunes écrasées avec le cul d’une bouteille de Coca, le tout servi avec du pain à la place de couverts. Dans un coin du troquet, comme partout ici, une femme installée à une petite table couverte de pots d’épices prépare, à son propre compte, le café à la cardamome ou le thé sucré. Après une heure d’attente en plein soleil, on saute dans un vieil autobus brinquebalant et bariolé comme au Pakistan, le toit chargé de ballots entassés sous une bâche. La foule se presse pour monter, il y a des sacs partout, on marche dessus. S’ensuivent cinq heures de tangage, de cahots et de poussière à travers la steppe, entrecoupées d’arrêts aux check points. Aux abords de Renk, on tente avec soulagement d’abandonner le bus pour sauter dans un tuk-tuk, un petit triporteur, mais on se fait intercepter par des officiels zélés qui, après avoir tenté de déchiffrer avec difficulté nos autorisations, refusent de nous laisser entrer en ville sans en référer à leur chef. L’attente permet au moins de boire une bière presque fraîche tandis que le ciel pâlit et, vers le Nil, vire lentement au rose.

Quand on tente de fermer une porte, le cadre s’arrache du mur, et des dizaines de petites sauterelles infestent le plateau d’une douche qui de toute façon ne fonctionne pas.

En ville, difficile de trouver une guest-house, elles sont toutes pleines, à cause du référendum peut-être, on s’adresse finalement au commissioner, qui nous invite à loger dans celle du gouvernement, une grande bâtisse presque neuve aux longs couloirs emplis des volutes de rideaux balayés par le vent qui règne ici. La chambre, éclairée au néon, est peinte en rose pâle, des guirlandes de tissu dorées relient les tentures le long des murs, les lits s’affaissent comme des hamacs ; quand on tente de fermer une porte, le cadre s’arrache du mur, et des dizaines de petites sauterelles, les cafards locaux, infestent le plateau d’une douche qui de toute façon ne fonctionne pas. Au marché, où l’on dîne de poulet rôti, d’oignons et de bière, l’ambiance est étrange, des gamins rôdent autour pour nous piquer des trucs, avant de s’enfuir à l’approche de policiers en tenue camouflage bleue, des chiens à demi sauvages viennent renifler nos doigts graisseux, un jeune con éthiopien, complètement ivre, nous débite des insanités avant d’aller pisser sur son propre stand.

Une ville sur l’eau

Le matin, le vent secoue toujours les draperies. Au port, un petit miracle : une barge de rapatriés vient d’accoster, en route pour Juba. Elles sont rares ces jours-ci, le rythme a ralenti, et nous décidons de monter faire un bout de chemin avec. L’embarquement est un peu houleux, des officiels de la sécurité, rendus hystériques par l’appareil du photographe, tentent assez brutalement de nous repousser à l’eau, un jeune rasta ivre profite de la cohue pour me piquer mon pack d’eau, Dak me retient et on s’accroche sous les hurlements, déjà le quai s’éloigne et on nous entraîne à l’arrière, dans une cabine, pour un interrogatoire en règle. Finalement, à force de palabres, les esprits se calment, le chef, un Nuer scarifié un peu plus posé que ses collègues, décide d’accepter notre présence à bord. On monte sur la passerelle qui entoure le poste de commandement, attendre que tout le monde se calme et regarder défiler, à quelques mètres, la rive bordée de roseaux et de plaques de jacinthes d’eau, avec plus loin des arbres et parfois un rare hameau. Autour de nous, il y a surtout des hommes plus âgés, qui, assis, fument et papotent, quelques jeunes aussi qui jouent aux dominos, aplatissant les pièces sur une couverture avec de larges gestes.

La barge est immense, une ville sur l’eau. Ce sont en fait quatre barges, liées ensemble deux à deux avec d’épais câbles en métal tressé, à moitié effilochés et menaçant de claquer à tout moment, poussées par un remorqueur à deux gros moteurs diesels. Les deux barges avant, couvertes d’un toit de tôle, servent pour les familles, les deux suivantes pour la masse des meubles entassés et attachés un peu n’importe comment. Sans compter le personnel naviguant, il y a 1 645 passagers à bord et le voyage durera deux, voire trois semaines. Lors des arrêts, tandis que les jeunes ados, qui ont tous grandi à Khartoum où l’alcool est interdit, filent droit au marché acheter du whisky ou du gin frelaté mélangé à du Coca, leurs parents complètent leur petit stock de dura, d’huile et de haricots, distribué au départ par les autorités, avec des oignons, des œufs, du poisson, des poulets, du charbon de bois pour cuisiner. Toute une économie navigante s’est aussi établie à bord.

Au pied de la passerelle du pilote, entre les câbles, il y a un stand de rechargement de portables et un frigo avec des sodas ; au-delà, dans le long couloir entre les deux barges à marchandises, se sont organisés des petits cafés avec des chichas, un minirestaurant et une échoppe où l’on vend savon, sauce tomate, briquets et autres produits de première nécessité. A l’arrière du remorqueur, à l’étage, on a installé une infirmerie, emplie de mômes piaillant, dont le personnel a été transporté par avion ; au niveau du pont, au fond du couloir avec les cabines du personnel, se trouvent les latrines, infectes, et trois douches, un espace étroit en permanence plein de jeunes gars torse nu et de fillettes. Chacune des barges a une chiotte en plus, ça en fait sept en tout.

La joie du retour

Les berges défilent sur un rythme égal. Lentement, nous nous installons dans la vie de la barge. Dak a retrouvé un ami de fac de Khartoum, Steven, qui nous ménage une place sur la passerelle et ordonne aux rares jeunes admis ici de surveiller nos sacs. On commande du thé à une fille sur le pont, qu’elle nous apporte sur un petit plateau rond. Je bavarde avec San John, un jeune et sympathique Lango en dreads courtes et en T-shirt du Barça. La majorité des ados, dont ceux, complètement ivres, en partie responsables de la mêlée initiale, reste cantonnée à l’avant, sur les toits des deux premières barges. On ira leur rendre visite un peu plus tard, mais l’apparition de deux khawajas – c’est ainsi au Soudan qu’on désigne les Blancs – provoquera presque l’émeute : dès qu’il apercevra mon appareil photo, un jeune gars menacera de nouveau de me jeter par-dessus bord, tandis que ses camarades se presseront devant mon ami photographe en prenant des poses de rappeurs américains, bras croisés et doigts formant des signes mystérieux. En fait, ils sont très gentils et s’habituent vite à nous. Je l’avais déjà remarqué auparavant : les gens ici ne tiennent pas l’alcool, aussi calmes et aimables soient-ils, il leur suffit d’une bière ou d’un petit sachet de gin frelaté pour qu’ils deviennent défoncés, agressifs, ostentatoires. On laissera donc vite les petits rappeurs dessoûler, pour descendre sur les ponts discuter avec les adultes.

Après les accords de paix, les gens n’étaient pas sûrs de ce qu’il y aurait, si ça serait l’unité. Mais maintenant qu’il y aura la séparation, nous devons rentrer.

Augustin, serveur

Ces barges sont comme d’immenses hangars dans lesquels se sont installées, au milieu de leurs bagages, des dizaines de familles. On circule entre les ballots empilés et les tapis étendus, au milieu des rires des enfants, des cris, du claquement des toiles dans le vent, des odeurs de chichas, de soupe, d’épices, des braseros allumés ici et là. Parmi les passagers, il y a de tout. La vaste majorité sont des Equatoriens, des différentes ethnies bantoues du sud du pays. Augustin, un Latuka, travaillait au Hilton de Khartoum, comme serveur ; là, il transporte juste les meubles, sa famille est restée dans la capitale, il retournera la chercher plus tard : « Après les accords de paix, les gens n’étaient pas sûrs de ce qu’il y aurait, si ça serait l’unité. Mais maintenant qu’il y aura la séparation, nous devons rentrer. Ce n’est pas que j’ai eu des problèmes à Khartoum, pas du tout, le management de l’hôtel est très bien. C’est ma propre décision. Khartoum, khalas. Je vais chercher un hôtel à Torit, pour travailler. S’il n’y a pas d’hôtel, je peux faire n’importe quoi. »

Plus loin, Charles Louis, un Azande de Yambio, offre une vision plus sombre du Nord : « La vie au Nord n’est pas bonne. Ces gens, dans le Nord, ils disent qu’ils sont des Arabes. Mais nous sommes des nègres, des Africains. Il y a une sorte de discrimination. D’abord, nous sommes des chrétiens. Voici le langage qu’ils tiennent sur nous : nous sommes des sauvages et des infidèles. » Charles Louis était séminariste à Juba, il complétait ses études de théologie quand la guerre s’est intensifiée et le séminaire entier fut transféré à Khartoum, en 1990. Mais au bout de deux ans, il a été viré : « J’aimais trop les filles », reconnaît-il tristement. Il a fini menuisier et s’est installé dans une petite bourgade ; comme beaucoup, il serait rentré plus tôt s’il en avait eu les moyens, et il est ravi, fou de joie vraiment, que ce soit enfin possible. « C’est mieux pour moi de vivre pauvre dans mon propre pays que dans un pays où je ne suis pas reconnu comme un citoyen. »

Pourtant, Khartoum a parfois cherché à attirer des gens du Sud, comme Justin, un autre Azande qui me racontera son histoire rocambolesque dans un curieux sabir d’anglais et de français. Enrôlé de force en 1991 par les rebelles du SPLA, il a déserté en 1993 après de féroces combats, avec d’autres amis. Le groupe tenta de se rendre en Ouganda, pour chercher une éducation. Mais des rebelles ougandais les attaquèrent, plusieurs furent tués, d’autres s’enfuirent ; avec une trentaine de survivants, Justin passa alors au Zaïre, comme ça s’appelait encore, puis en Centrafrique pour arriver enfin, au terme d’un périple de plusieurs mois, à Bangui. « Je n’ai pas aimé Bangui. Il n’y a aucun développement là. Tout est sous le contrôle de la police, il y a beaucoup de criminels. » Mais l’ambassadeur du Soudan lui dit : « Si tu veux une éducation, va à Khartoum. » Un avion des Nations unies l’y amena, dans le cadre d’un programme de rapatriement. Il y fit des études d’ingénieur électrique, puis travailla pour Schlumberger comme spécialiste en explosifs, dans les champs de pétrole de Bentiu et de Heglig. « J’ai voulu partir dès la paix, mais je n’étais pas payé. Ils me doivent toujours 18 000 livres [environ 5 000 euros]. Enfin, j’ai décidé de laisser l’argent et de partir. De toute façon, le gouvernement me donnera un travail et je gagnerai de nouveau de l’argent, si Dieu le veut. Si quelqu’un utilise son cerveau, il va faire mieux pour sa famille, ici au Sud-Soudan. »

Sur la passerelle, on joue toujours aux dominos

En fait, ce que les journaux appellent en bloc « les rapatriés », et qui est souvent présenté comme une masse indifférenciée et misérable par définition, couvre des dizaines de stratégies divergentes. Certains viennent s’installer définitivement au Sud, qu’ils l’aient déjà connu ou non. D’autres viennent voir quelles sont les possibilités, mais gardent un pied à Khartoum, un membre de la famille, un travail. Les uns retournent à leur lieu d’origine, les autres vont chercher de meilleures opportunités ailleurs. Certains rentrent en famille ; ceux avec un peu plus de moyens se servent de la barge juste comme moyen de déménagement. Viviana, une jeune Latuka, accompagne les meubles de la famille à Juba, où son père et son mari travaillent déjà ; sa mère les rejoindra plus tard par avion, avec ses deux petits-enfants. Le voyage est difficile, les gens mangent ce qu’ils peuvent trouver, dorment dans le froid, la plupart à même le pont, le manque d’hygiène et la promiscuité affectent tout le monde. « Mais nous rentrons, commente philosophiquement Viviana en préparant la tambouille du soir pour ses deux frères, alors il n’y a rien que nous puissions faire. »

La nuit tombe vite, sur le Nil. Après un rapide repas improvisé, je monte sur le toit de la cabine du pilote où je contemple les barges étendues devant moi, la foule grouillante, le Nil paisible et le ciel. La lumière baisse, les ombres s’étirent, les moustiques se font agressifs. Sur la passerelle, on joue toujours aux dominos, je me joins à quelques parties, lorsque le ciel noircit tout à fait on allume une petite lampe. Autour de nous, les gens déroulent matelas et couvertures. Il n’est pas encore 21 heures, on s’enveloppe dans tout ce qu’on a et on se couche. La lune, croissante, luit au-dessus de moi, avec Orion un peu à droite, nette ; San John, à mes côtés, écoute 50 Cent sur son portable. Quand le vent froid levé du Nil me réveille, la lune est tombée derrière la berge, le ciel est rempli d’étoiles, de la rivière on ne distingue plus que les formes des berges, étendues noires délimitant le plan gris de l’eau, fendu loin devant par la marche régulière de la barge.

En milieu de matinée, les premières antennes-relais apparaissent au-dessus des arbres, puis le minaret d’une mosquée, c’est Melut.

Plus tard encore, le ciel pâlit, la lumière perce le drap dont je me suis couvert la tête et me réveille pour de bon. Quelques hommes sont déjà debout. Le soleil, une boule rouge voilée de gris, surgit derrière les manguiers qui, au loin, bordent l’étendue de marécages nous séparant de la rive orientale, et monte vite, virant à l’orange puis, dépassant la couche de brume, prenant la couleur du feu. Autour, tout le monde s’active, replie, range, se lave les dents, qui avec une brosse, qui avec un bâton, sous la passerelle des centaines de personnes se lavent les dents en même temps. A côté d’une grande cage recouverte transportant ses pigeons, un homme nommé Brown prépare sa chicha du matin : « A Khartoum, c’est interdit en public, kharam ! » lance-t-il avec un grand sourire avant de nous offrir le thé ; on le boit avec des beignets sucrés, achetés vers l’avant. Derrière les femmes, qui, assises ou accroupies sur une grande bâche, préparent la nourriture des petits, la berge défile à quelques mètres maintenant, les hérons s’envolent à notre passage entre les roseaux et les papyrus.

En milieu de matinée, les premières antennes-relais apparaissent au-dessus des arbres, puis le minaret d’une mosquée, c’est Melut, niché sur la rive droite dans une courbe de la rivière. Au bord du toit de tôle, les petits rappeurs se pressent pour regarder, un des pilotes guide l’accostage avec de grands gestes des bras ; tout doucement, sans un heurt, l’immense masse vient se poser contre la berge. Tandis qu’on débarque, des pêcheurs shilluks, depuis une barque, vendent leurs poissons, déjà on remonte la passerelle, les moteurs tournent, la barge s’éloigne, vire, et reprend son avancée patiente sur le fleuve, sous l’œil de dizaines de curieux massés sur la berge.

***

Expliquer un pays comme le Sud-Soudan, donner une idée de sa complexité, ce n’est pas une chose aisée. Par où commencer ? Le Soudan, un peu moins pour les Français que pour les Anglo-Saxons mais quand même, c’est le creuset de tous les fantasmes coloniaux : Gordon à Khartoum, l’épopée du Mahdi, la crise de Fachoda, définissent la matrice, puis les pères fondateurs de l’ethnologie coloniale, Evans-Pritchard en tête suivi par une légion d’administrateurs-chercheurs et de voyageurs étrangers comme Griaule et Leiris, dessinent le mythe, auquel la photographie, avec Leni Riefenstahl chez les Noubas notamment mais aussi avec la popularisation du National Geographic, donne une nouvelle résonnance, érotique autant que tiers-mondiste.

À l’ère post-coloniale, surtout à partir de la seconde guerre civile, les humanitaires, presque tous blancs, prennent le relais, se faisant courageusement larguer au fin fond du Bahr el-Ghazal ou du Jonglei avec une caisse de vaccins ou quelques palettes de sorgho, idéalistes éperdus et fascinés bravant la malaria et les bombardiers de Khartoum au milieu de géants noirs scarifiés vivant en symbiose avec leur bétail, parfois encore nus ou presque, mais déjà « contaminés » par le christianisme et la kalachnikov, pris en tenailles entre un oppresseur arabe, islamiste et viscéralement raciste, et une rébellion paysanne crypto-marxiste violant, pillant et massacrant la population qu’elle prétendait défendre au nom des lendemains qui chantent, ces lendemains qu’aujourd’hui annonce le référendum. Puis, il y a la géopolitique, le pétrole et ses enjeux, l’américain Chevron forcé par la guerre de se retirer des champs qu’il a découverts, le français Total qui rêve toujours d’exploiter sa concession vierge dans le Jonglei, les Chinois et les Malaisiens qui raflent la mise en soutenant Khartoum face aux Occidentaux, plus vétilleux qu’eux sur des droits de l’homme réduits au rang d’outil diplomatique.

De temps en temps, une brève évoque des clashs, parfois on cite une ville, jamais une ethnie, encore moins une raison.

Ben Laden aussi est passé par là, la fortune avec laquelle il a monté Al-Qaeda, c’est au Soudan qu’il l’a faite, construisant routes et pipelines, exploitant orangeraies et fermes mécanisées, ouvrant dans la foulée des camps d’entraînement pour le Hamas et le Hezbollah. Depuis quelques années, on ne parle plus que du Darfour, encore une histoire incompréhensible, au moins le Sud il y avait une logique, musulmans contre chrétiens et animistes comme disent toujours les journaux, le Darfour ça ne rime à rien, on nous assène que c’est un génocide, c’est vrai que, si ce n’est pas un génocide ça ne compte pas. Du coup, le Sud, on n’y pense plus et, quand on y pense, on n’y comprend rien. De temps en temps, une brève évoque des clashs, parfois on cite une ville, jamais une ethnie, encore moins une raison. Pourtant ces conflits ne se ressemblent pas. Celui autour de la région d’Abyei, qui cristallise toutes les tensions entre le Nord et le Sud en ce moment, part d’un désaccord sur l’accès aux pâturages entre les Dinkas Ngok, qui habitent là, et les Arabes misseriyya, qui, chaque année en saison sèche, migrent vers le sud avec leur bétail, mais c’est le pétrole sous le sol contesté, attribué au Nord par décision administrative anglaise en 1905, qui entraîne les deux gouvernements dans la spirale.

La rébellion du général dinka George Athor, un vétéran de la guerre civile qui a pris les armes contre le SPLA en avril dernier dans l’Etat du Jonglei, a pour origine, si ce n’est cause, une élection perdue et une ambition personnelle déçue. Il y a aussi les conflits tribaux au sujet des terres, que le gouvernement, en l’absence de moyens et aussi de cartes et de documents fiables sur les territoires, peine à résoudre. Mais la plupart des affrontements meurtriers entre ethnies, comme ceux qui ravagèrent l’Etat du Jonglei en 2009, faisant plus de deux mille morts, sont provoqués par des raids de bétail ; ce sont les kalachnikovs, la destructuration sociale et les désastres écologiques, tous produits de la guerre, qui leur donnent cette ampleur absolument inédite.

Les « croque-mitaines » du Sud-Soudan

Autant alors juste proposer quelques images ; une représentation de ce pays à venir, à travers laquelle filtrer de nouvelles informations, au fur et à mesure qu’elles adviennent. Après le voyage sur le Nil, effectuons-en un dernier, par voie de terre cette fois-ci, à Pibor, au cœur du Jonglei, chez les Murles dont le nom se prononce « mour-lé ». Personne ici n’aime les Murles, ils ont une sale réputation : « Au Sud-Soudan, ce sont les bogeymen, les croque-mitaines », me dit un jour à Juba un expatrié de Médecins sans frontières (MSF). Ainsi, lorsque les autorités locales de Bor demandèrent aux Nations unies de l’aide pour rapatrier quelque cent cinquante Murles rentrés de Khartoum, l’opération se fit un peu dans l’urgence. « Les Murles ont des problèmes avec tout le monde ici, m’explique Richard Ewila, le chef du bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) à Bor. Même le gouverneur était très nerveux. Il les a concentrés dans une école, alors que tous les autres rapatriés ont pu aller où ils voulaient. Il avait peur que si, par malheur, un Dinka mourrait, tous les Dinkas se ruent sur l’école. » Ce n’était pas une vaine peur : fin 2007, lors d’une émeute, des Dinkas enragés lynchèrent cinq patients murles dans l’hôpital MSF de Bor, ainsi que deux officiels qui tentaient de s’interposer.

Lorsque j’arrive à Bor, le convoi des rapatriés est déjà parti depuis quelques heures, mais Ewila me prête un de ses 4x4 avec un chauffeur pour le rattraper, tout en me mettant en garde sur l’état de la route : « Elle a été abandonnée durant vingt-deux ans. Au début, quand on a recommencé à aller à Pibor, on se guidait au compas, en louvoyant entre les arbres. Petit à petit, ces traces de pneus sont devenues la route. » Au début, ça va encore, une piste cahotante sinue entre de petits acacias au tronc rouge, on passe des villages dinkas, avec leurs troupeaux de vaches aux cornes en forme de lyre et leurs luaks, immenses étables en paille au toit pointu, bien plus grands que les tukuls des humains. Mais après une cinquantaine de kilomètres, les arbres prennent fin, et l’on se retrouve au sein d’une vaste étendue d’herbes sèches, désertée de toute vie, que les Murles appellent le « baaz ».

Durant la saison des pluies, elle est entièrement inondée, infranchissable, l’eau tue tous les arbres, et les rares qui survivent brûlent à la saison sèche. La piste est abominable, la boue retournée par les camions puis figée pour former une « tôle ondulée », comme on dit, les vibrations vous démontent les viscères, on sent les cahots jusque dans le foie. Le baaz fait environ soixante-dix kilomètres de large et il faut deux heures pour le traverser ; quelque part au milieu, planté dans les herbes jaunes, un grand bâton brun et lisse, à moitié penché, marque la limite entre les terres dinkas et murles. On croise de nombreuses antilopes, qui détalent en sautillant, puis les premiers troupeaux murles.

De jeunes gars en tongs, kalach à l’épaule et bras scarifiés, circulent parmi les rapatriés en rigolant. Ce sont les policiers locaux.

Un peu avant la fin de la steppe, on rattrape enfin le convoi de rapatriés, escorté par des policiers en uniforme vert bouteille debout sur le plateau d’un pick-up, et on s’arrête pour prendre de l’eau à un puits doté d’une pompe à main américaine, planté au milieu de nulle part. D’après mon chauffeur, il y avait là autrefois un village, mais il a été abandonné et il n’en reste aucune trace, les gens ont fui l’insécurité. Enfin on retrouve les arbres, les mêmes acacias rabougris, la piste s’améliore un peu, on passe un premier village, le soir tombe, des masses de bétail traversent la route, escortées par des adolescents qui nous regardent sans réagir. C’est sur cette route qu’un rebelle murle nommé David Yawyaw a attaqué bon nombre de convois et, même si on le dit maintenant à l’est de Pibor, l’escorte ne veut pas rouler de nuit ; on s’arrête donc à Gumuruk, où les rapatriés sortent couvertures et paillasses des bus pour s’installer tout autour, à même le sol. De jeunes gars en tongs, kalach à l’épaule et bras scarifiés, circulent parmi eux en rigolant, ce sont les policiers locaux, qui restent ici pour protéger les chefs, Yawyaw fait toujours peur. Lui aussi est un déçu des élections d’avril 2010, un civil qui n’a pas pu retrouver son poste dans l’administration et qui a pris les armes en compagnie d’anciens miliciens, violant et tuant bon nombre de civils, tous murles ou presque.

« Une longue histoire de voleurs d’enfants »

Au matin, le départ se fait tôt, à 8 heures on est à Pibor. C’est une grosse bourgade avec ses rangées serrées de tukuls, ses entrepôts en toile cirée blanche des Nations unies, ses bâtiments administratifs en dur, ses antennes-relais et un long marché sous les arbres, sur une crête surplombant la rivière où les femmes lavent les vêtements tandis que les enfants nagent et chahutent. A l’école où le convoi s’arrête, une grosse foule s’assemble, les femmes, en majorité très belles, portent des calicots colorés et parfois, attaché au front, une sorte de cylindre multicolore fait de perles de verre et assorti au collier, les bijoux des fiancées me dira-t-on ; beaucoup arborent des scarifications sur le visage, les bras et le ventre, les femmes plus âgées portent aussi un labret sous la lèvre inférieure, une sorte de piercing fait d’os ou de plastique de couleur. Dans la foule des rapatriés, trois femmes circulent avec des bébés bien plus pâles qu’elles, au teint et aux cheveux d’Arabes. Un des employés du HCR à Bor m’en avait parlé : « On leur a posé la question et elles disent qu’elles ont eu des amants arabes, mais franchement, les petits n’ont pas l’air de sang-mêlé. Peut-être qu’elles les ont enlevés à Khartoum ? Vous savez que les Murles ont une longue histoire de voleurs d’enfants. »

Les sources historiques d’époque coloniale que j’ai consultées confirment que les Murles ont depuis longtemps des problèmes de fertilité, liés à l’introduction de maladies vénériennes dans leur région fermée ; mais ce qu’elles disent des solutions des femmes de l’époque, allant de l’achat d’enfants dinkas nés de l’inceste jusqu’à l’appel à de jeunes Nuers fertiles et heureux de venir faire les étalons en pays murle en échange de quelques vaches, n’inclut pas le rapt d’enfant. Ça reste donc un mystère, quelque chose entre la rumeur, la diffamation et le mythe.

Rolex au poignet et mouches aux pieds

Les criminels qui ont rejoint David Yawyaw sont sans doute en partie d’anciens miliciens du « sultan » des Murles, Ismail Konyi Alau, un commandant pro-Khartoum qui, à l’époque de la guerre civile, interdisait au SPLA une bonne partie de l’est du Jonglei. Aujourd’hui rallié aux nouvelles autorités, il a pignon sur rue à Juba. Pour le trouver, il suffit de se rendre à la mosquée de Konyo-Konyo, près du port, sa maison est juste en face ; Ismail, en effet, se dit musulman, un des rares parmi les Murles. A ma première visite, un des gardes devant le portail, en civil mais armé d’une kalach, m’adressa une longue tirade dans une langue que je ne comprenais pas, du murle peut-être, ou du Juba arabic, avant d’éclater de rire devant ma mine éberluée. La troisième fois fut la bonne.

Juste après le portail est garé un Hummer bordeaux, immatriculé au Texas ; puis commence un dédale de palissades en roseau, séparant des huttes rectangulaires avec des toitures bâchées, entourant une petite maison en dur, avec une terrasse en hauteur. Des gamins morveux et des fillettes aux cheveux tressés courent dans tous les sens, des belles jeunes filles élancées me lancent du « Hello, khawaja, hello ! » ou s’approchent timidement pour me serrer la main. Ismail, un homme court et trapu, aux petits yeux pleins de malice dans un visage ancien ridé mais vif, me reçoit avec une serviette de bain autour des reins et une Rolex dorée au poignet. Quand il s’assoit, près des huttes, les mouches grouillent sur ses pieds et ses jambes, il n’y prête aucune attention. A part le murle, il ne parle qu’arabe, avec de grands gestes des bras et un sourire rusé.

Pourquoi ne pas donner des armes aux civils dinkas pour se battre ? Pourquoi seulement aux Murles ? Voilà la question. Tu es journaliste. Tu dois aller comprendre ça.

Ismail Konyi Alau

Fort opportunément, il avait ce jour-là un autre visiteur, qui par un pur hasard avait fait ses études universitaires dans la même ville que moi, à New Haven dans le Connecticut, et qui se présente en un anglais irréprochable comme le colonel Thoknaath Koak-Nyuon Thuokok. « C’est le général qui m’a envoyé étudier là-bas. Vous voyez, on parle tout le temps de problèmes entre Nuers et Murles, mais moi je suis nuer et on boit le thé ensemble. J’ai servi sous ses ordres durant dix-huit ans. Il est comme un père pour moi. » La conversation, bien entendu, tourne autour de David Yawyaw. Ismail nie le connaître et ne tient que des propos fort diplomatiques sur ses relations avec les autorités sudistes. Mais son ressentiment finit quand même par éclater lorsqu’il évoque des distributions d’armes aux civils murles pour combattre Yawyaw : « Ils ont donné des fusils aux civils pour que Murle se batte contre Murle. Pourquoi ne pas donner des armes aux civils dinkas pour se battre ? Pourquoi seulement aux Murles ? Voilà la question. Tu es journaliste. Tu dois aller comprendre ça. Ils étaient censés envoyer l’armée se battre. A toi de comprendre. » C’est vrai que le SPLA est peu à l’aise, en pays murle, et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le commandant de la brigade basée à Pibor, Joshua Konyi Irer, est lui-même un Murle. Mais les autorités nient catégoriquement que des armes aient été distribuées ; au contraire, elles ne parlent que de la grande campagne de désarmement menée chez les Murles, avec le soutien des anciens, qui a permis de récolter des milliers d’armes à feu.

Tandis que nous discutons, une dizaine d’adolescents nous entourent et nous écoutent : ce sont tous des fils d’Ismail, bien plus grands et fins que leur père. « J’ai cent soixante-treize enfants, se vante-t-il en riant, et quarante-trois femmes. » On se demande bien comment il en tient la comptabilité ; les enfants eux-mêmes ne s’y retrouvent pas. « Ce qui est vraiment ennuyeux, m’expliquera plus tard son fils Konyi Ismail, un beau garçon de 18 ans en djellaba, c’est que souvent, dans la rue, quelqu’un me salue, c’est mon frère et je ne le reconnais même pas. » Ici, à Juba, Ismail héberge douze de ses femmes, et environ une quarantaine de ses enfants ; les autres, semble-t-il, sont à Pibor ou bien à l’étranger. « Et toi, me demande-t-il, tu as combien d’enfants ? » Ma réponse l’étonne : « Deux enfants ? Tu n’as que deux enfants ? Mais tu as quel âge ? » Lorsque je le lui dis, il éclate de rire : « Tu as 43 ans et tu n’as que deux enfants ? – Vous savez, en Europe, les enfants, ça coûte beaucoup trop cher. Alors on ne peut pas en faire beaucoup. » Cette explication, certes un peu hypocrite, le fait réfléchir. « Je vois. Et tu as combien de vaches ? – Je n’en ai pas. – Alors tu n’as rien. »