— J’aimerais lire un texte de toi sur la manière dont tu t’y prends pour raconter le désir, le corps désirant, la sexualité. Je voudrais sentir les bois, la pluie, la pente, le corps et même la peau et les os. Une suite de scènes qui éclaireraient les scènes déjà écrites, où tu plongerais au fond de toi-même. Il pourrait s’intituler : « Comment ne pas écrire une scène de sexe ».

— Tu me rappelles l’espèce de sensation interloquée que j’ai eue, il y a deux mois. Je m’étais retrouvée dans la salle de l’auditorium des Beaux-Arts de Nancy entre, à ma droite, Camilla Sosa Villada, et à ma gauche, Emma Becker, dont les romans comprennent des scènes très crues, étonnamment précises, focalisées sur les parties génitales du corps humain. Nous avions été conviées toutes les trois pour parler du désir. Il m’avait semblé avoir autre chose à dire. Ou plutôt à non-dire. Ou alors de beaucoup plus diffus. De sexuel pourtant, de très sexuel, même si j’ai cinquante ans de plus que chacune d’elles deux. Mais ce n’est pas dû à l’âge, non, non, ce n’est pas dû à une sorte de rétrogradation, de renoncement, de lâcher-prise, cette chose à non-dire. Ou à dire tout autrement. On dirait que je suis née comme ça. Ou presque. Que tout ça date de toujours.

— Tout ça ?

— La sensation d’avoir un corps qui déborde dans un océan mouvant. Je peux situer le lieu de ma toute première expérience de ce genre puisqu’elle m’a été racontée par ma mère. Grâce à elle, je peux m’y replonger, les yeux ouverts, tout au fond, très loin, à fleur de peau. Je devais avoir trois mois puisque c’était presque l’été et que je suis née début avril. Ma mère m’avait raconté être allée, pour la première fois depuis ma naissance, se promener avec mon père dans une forêt de la plaine, et qu’avant de s’y enfoncer, elle m’avait installée dans un hamac entre les troncs d’une futaie, à l’ombre.

— Donc, tu es seule, en pleine forêt.

— Oui. Seule. Et sans doute longtemps, au sein d’une présence vivante, immense, comme née de l’expansion de ma mère qui s’est éloignée. On dirait que j’ai débordé du hamac pour la rejoindre. Je n’ai plus de limites. Pas de fin. Ne ressens aucune détresse. Ne pleure pas. Ne parle pas non plus. Je vagis. C’est pré-verbal et ce pré est une zone où Freud lui-même, dit-on, n’avait pas pu entrer, tellement elle lui était autre. On n’y accède que par osmose ou capillarité, ou en volant, nageant, rampant, bondissant. Je devais, oui, vagir tel un lièvre ou tel un crocodile et il flottait, il me semble, le souvenir archaïque d’une odeur, semblable à celle du lit de mes parents dans lequel parfois ma mère m’accueillait, celle très spéciale des châtaigniers en fleur se diffusant au vent, un parfum de sperme et de miel, tu sais. Il flottait du désir.

Ma mère m’avait retrouvée dans une tache de soleil et, ce sont ses mots, le crâne perlé de sueur. Elle m’avait oubliée. Je me souviens très bien, elle m’avait aussi dit ça, je t’avais oubliée, m’abandonnant par là même à une imprégnation impossible à oublier. Car il est toujours là, au fond de moi, le balancement du hamac, et autour de moi, tout se balance encore, mouvant, incertain, taché de vert, de bleu, de noir.

Le débordement

— Et pour en revenir au sexe, tu parles de non-dire, de n’être pas dans le fétichisme des parties génitales du corps humain, mais tu as tout de même écrit quelques scènes très crues, sans être explicitement « descriptives », dans Bambois, la vie verte, ton premier livre. Je te relis le passage :

C’est à la bergerie. Autour de nous, l’emmêlement gris des mouches. Une pénombre mouchetée, et comment ! Elles nous emberlificotent de leurs trajectoires. Pagel attend. Je tourne autour de lui, les pieds nus dans la paille où, parfois, des pastilles noires, fraîchement répandues, à pleins cornets, me collent aux talons. Je tourne autour de lui, les pantalons détroussés jusqu’aux genoux. Eh oui, mes hanches sont larges et blanches, je ne suis pas une femme pour rien. Les béliers de l’année, grassouillets, halètent à nous voir, se pelotent dans leur laine, mine de rien, regardent le berger s’exciter sur la femme, et plus d’un en perçoit l’émoi dans son double ballot de couilles, ballottantes et gonflées, leurs bourses blanches déjà pleines à trois mois et impérieuses, et plus d’un saute alors sur le dos de son frère et s’y dépense à petits coups.

— Aujourd’hui, j’écrirais ça plus elliptique, oui. Ou alors plus diffus.

— Pourquoi ça, plus diffus ? Est-ce que tu t’es simplement de plus en plus baignée dans la nature ? Tu as de plus en plus débordé avec le temps ? Ou bien est-ce que tu as de mieux en mieux trouvé les mots pour le dire ?

— Je crois que chez moi tout s’est mis ensemble, les sensations, les mots et les années, en un seul corps. Ou plutôt en un seul corps-à-corps. Franchir les frontières qui m’entourent, et qui n’en sont pas – animales, végétales, minérales –, est devenu mon pouvoir préféré.

Oh ! Ce pré ! Pour moi, toujours le même, le premier, l’inaugural. Il suffit que je le regarde, en une sorte d’adhésion des profondeurs, pour que je lâche tout, m’oublie, n’existe plus, ou alors tout autrement, et qu’en un éclair, je m’élance vers lui et que de son côté, il me happe.

Oh ! Cette bête, là-bas. Soudain, j’ai de grandes oreilles mobiles en velours, un mufle, une respiration lente, herbacée, paresseuse. À chaque fois, je sors de mon corps à moins que je ne sois envahie par un autre corps jusqu’à l’éclatement.

Oh ! Cette couleuvre en train d’ingérer un mulot dont les pattes lui sortent encore de la gueule, rien qu’à me pencher dessus, très près, à la fois celle qui ingère et celle qui est ingérée, le sujet et l’objet, par condensation. À moins qu’il ne s’agisse de transsubstantiation. Ou d’une mutation. Je ne saurais pas expliquer ce plaisir d’être au monde. De m’y amalgamer. Plaisir d’aucun sexe ? Ou d’un sexe complètement aberrant, multiple, protéiforme ?

Mille sexes

— Il me semble que tu en as pris conscience dès La Survivance, ton sixième livre. Un passage le dit très précisément. Je te le relis :

Une fois, un gros orage a éclaté dans la nuit. Il pleuvait. Je me suis levée pour rentrer Avanie notre ânesse restée dans son parc. J’avais d’abord enfilé mes baskets, puis d’instinct, je les ai retirées pour aller dans la boue du marais et le noir de nuit, pieds nus. Et il m’a semblé avoir deux sexes méconnus sous la plante des pieds, et chacun de mes pas dans la boue les réveillait. Sous les pieds, m’a répondu Sils le lendemain matin quand je lui ai raconté, tu manques un peu d’humour, Jenny ! Oh ! pas seulement sous la plante des pieds, j’en ai aussi dans la paume des mains et au bout des doigts, et dans les yeux, et au fond des oreilles ! Et chacune de mes narines en est un ! Et chacun des pores de ma peau. Tu veux que je te montre une feuille de millepertuis ? En voici une. Regarde-la à la loupe. C’est moi ! Des sexes, j’en ai mille. Comme toutes les femmes d’ailleurs. Tu exagères toujours, a répondu Sils.

— Mille feuilles. Mille genres. La perfection. Oui, quelque chose comme ça. Ce qui me fait penser à ce très joli garçon, en transition vers fille, l’écrivain québecois Kev Lambert, que j’ai croisé l’autre jour à une radio. Je m’étais dit, ça y est, j’ai compris, le mien aussi de corps est en transition, mais autrement, de façon plus magique, sans fixité et en tous sens. À la vitesse de l’éclair. Sans doute est-ce mental. En tout cas, de plus en plus complexe. Fourmillant. Je t’assure, l’âge compte pour beaucoup dans le raffinement des sensations.

— Tu appellerais ça une quête ?

— Non, c’est sans quête, tout m’est donné dans un temps sans début ni fin, en une suite de secousses, comme si mon corps n’était que fragments éparpillés, se réveillant au fur et à mesure de mes divagations. Ce qui se ressent dans mon écriture. Par goût, je n’écrirais que par fragments. Quand j’écris un roman, je me force un peu à raconter une histoire avec un but et une progression. J’écrirais volontiers sans queue ni tête. Mille amours. On peut appeler ça du polyamour, moi, libre de toute relation exclusive, totalement autonome, vivant pourtant avec le plus adorable des compagnons.

Dis-moi où tu es, là, maintenant ? Qu’est-ce que tu es en train de faire avec ce crépuscule ?

L’adultère, ça n’existe pas pour moi. J’avais répondu ça aux deux écrivaines qui m’entouraient à Nancy dont les romans parlent d’adultère. Elles m’avaient l’une et l’autre répondu qu’elles aimaient, elles, aimer leur mari ou leur amant et m’avaient alors décrit les affres où les plongeait toute passion neuve. Vraiment, non, elles n’étaient pas du tout pour le polyamour. Comment leur expliquer que je vivais dans du désirable ? Infiniment désirable ? Et que je n’avais pas un amant, un seul comme Emma, ni deux comme Camila, mais, horreur ou splendeur, je ne sais pas : d’innombrables ! Mon compagnon, ça l’inquiète. D’où tu viens ? Où tu vas ? Dis-moi où tu es, là, maintenant ? Avec qui ? Avec ce crapaud immonde ? Ose le dire enfin ! Qu’est-ce que tu es en train de faire avec ce crépuscule ? Il m’étranglerait pour que je le lui avoue.

Convoquer le paysage

— Et maintenant, dans tes textes, il n’y a plus que des correspondances, comme dirait Baudelaire. Toutes les sensations se font écho, tous les vivants se prolongent. Dans Un chien à ma table, paru en 2022, ce ne sont pas deux corps isolés, celui de Grieg et de Sophie, qui se rencontrent, mais tout ce qui les entoure…

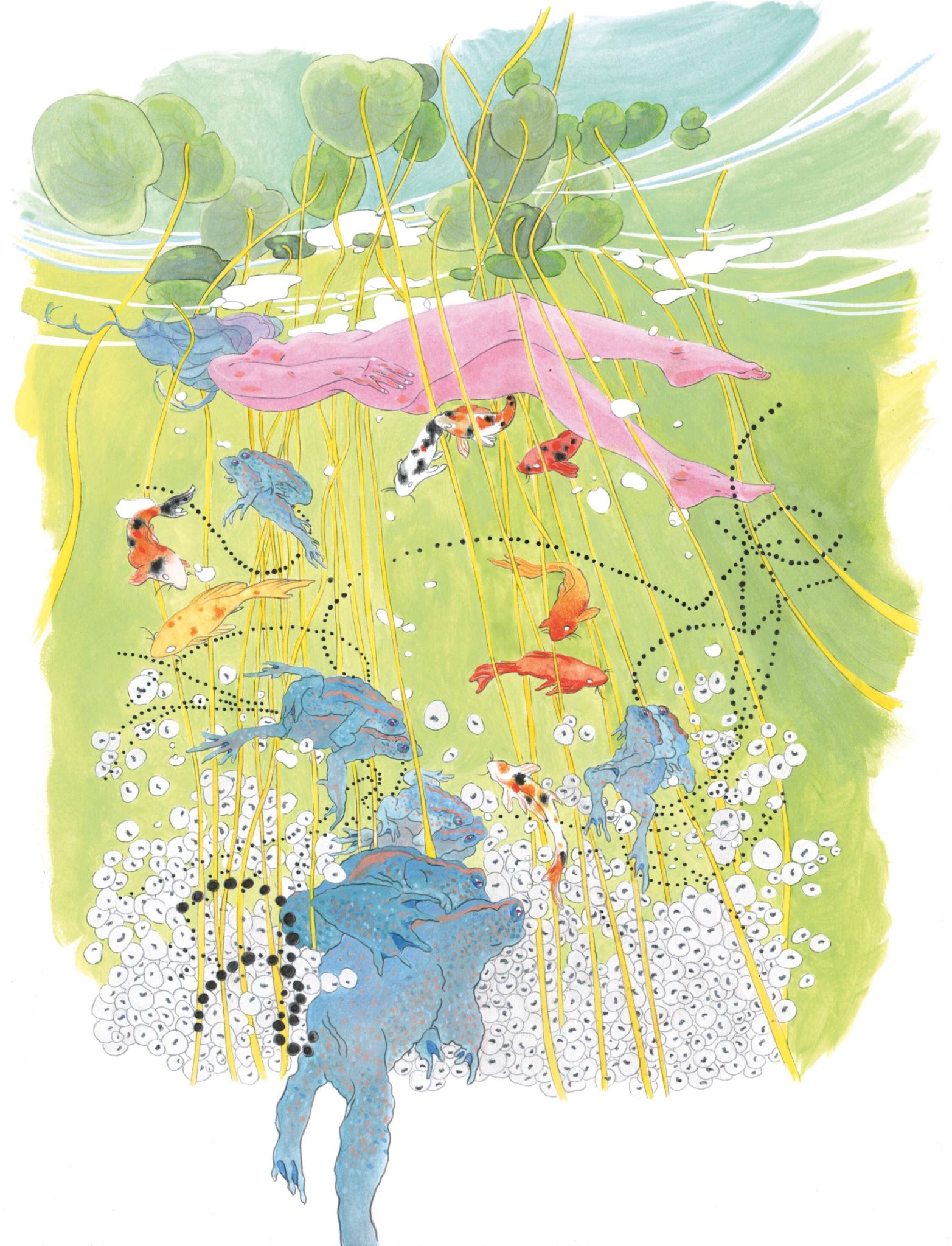

— Je vois de quelle scène tu parles. Sophie avait réussi à sortir Grieg de sa chambre, à l’emmener au bord de la mare, en bas du pré. Ils s’étaient assis dans l’herbe mouillée, l’eau était déjà pleine de frai. Je me souviens d’avoir choisi ce mot qui vient du vieux français, froier, frotter, et du latin, fricare, un mot sensuel et frais en même temps, qui désigne la ponte des poissons et des batraciens. Ce jour-là, justement, les crapauds coassaient. Et Sophie demande à Grieg : Tu entends ? Il répond : Quoi ? Elle : Ce concert de ventres ? On dirait des cloaques, tu ne trouves pas ? Lui : Arrête ou je te saute dessus. Et alors tout était allé ensemble. Les crapaudes et les crapauds faisaient pour Grieg et Sophie les choses qui se doivent, très pornographiques, tandis que Sophie et Grieg faisaient pour les crapauds quelque chose qu’ils ignoraient, très tendre. Tu vois, il y avait eu complémentarité. Avec le temps, je ne joue qu’avec ça. Et tu sais, ça, avant tout, c’est très atmosphérique. Je veux dire, diffusé, vaporisé, fondu au temps qu’il fait, aux animaux, aux éléments.

— Et ce « ça », comme tu dis, les scènes de sexe, dans la vraie vie, tu les as toujours vécues de cette façon, avec tous tes amoureux ? Augmentées du temps qu’il fait, atmosphériques ?

— Toujours. Je peux te raconter. Il fait nuit. Bleu nuit. Toute la semaine précédente, il a neigé. À présent, il fait moins seize. Pleine lune. Grande lumière. Je ne sais pas pourquoi j’ai terriblement envie de le rejoindre ou plutôt de sortir dans le gel et la nuit et toutes les étincelles de la neige. Je sors et monte vers la fenêtre de l’amant, éclairée, sans m’enfoncer dans la neige dure, pas à pas comme marche à marche d’un escalier magique, le cœur battant.

L’amant ? Tu as raison, je ne le vois plus, on dirait qu’il a été absorbé par les herbes, les cristaux, le feu, les étoiles, les chiens, l’orage.

L’orage approche lentement, il froisse les cimes, il respire fort, se ramasse. Une espèce de démence fait vibrer la prairie. Comme elle, je me sens très bleue, jaune d’or, pourpre et verte à la fois. Bourdonnement des insectes. Âcre odeur de sueur végétale. Les corps sont nus et leurs jeux se déploient au ralenti. On s’écrase de baisers, on s’effleure, on s’emmêle. Longuement on respire. Tout à coup, les trois chiens se déchaînent. Qu’est-ce qui leur prend ? Ils jappent et jouent autour de nous. L’un me mordille la bouche, les autres lui pincent à peine, du bout des dents, les cuisses, le ventre et reviennent joyeux vers son âcre touffeur.

— L’amant, tu n’en parles presque pas.

— L’amant ? Tu as raison, je ne le vois plus, on dirait qu’il a été absorbé par les herbes, les cristaux, le feu, les étoiles, les chiens, l’orage. Les paysages, tu vois. Au fond, il compte peu.

— Cela t’arrive-t-il encore, à ton âge ?

— À mon âge, quoi ? Un amant ? Non. Finis, les amants. Mais pas la combustion, laquelle, bizarrement, ne s’éprouve vraiment, et ne se prouve, que dans le langage.

Le langage

— Ceci me fait penser à Emily Brontë. Rien n’est plus violemment sexuel que son écriture, qui pourtant n’aborde jamais directement ce domaine.

— Tu as raison. J’aimerais arriver à cette incandescence sans derme, cérébrale, mais se diffusant dans tout le corps, les landes, le vent qui hurle son langage aussi.

— Le langage, justement, explique-moi. Tu t’y intéresses beaucoup, aussi bien dans ton travail d’artiste plasticienne – je pense à ta dernière installation sur les onomatopées de chants d’oiseau au Frac Alsace – que dans ton écriture. Et là, très précisément, dans Il neige sur le pianiste, paru en 2024.

— Il est apparu très tôt, dans ma vie, le langage. Avant que nous sachions écrire, ma mère nous a appris, à Manon, Bruno, Christel et moi, que les choses sont liées aux mots. Elle nous a fait découvrir que les mots aiguisent nos yeux, notre bouche, notre nez, nos oreilles, notre peau. Que les mots font surgir les choses, les ravivent, redoublent leur plaisir. Elle nous a appris à fabriquer de petits poèmes avec nos lèvres et nos gosiers, avec le palais de la langue, et les rimes, les allitérations, la respiration, tandis que nous allions cueillir les fraises des bois, leur fourmillement, oui, braises, c’est bien, mais aussi fraîches, et maintenant lèche tes doigts, et aussi les myrtilles dont, plus tard, je retrouverai intacte leur nuit dans ma bouche en goûtant l’encre bleu-noir des cartouches de mon stylo.

Et puis, je dois bien le dire… Allez, je le dis. Au fur et à mesure que tout ce qui m’entoure du monde, dont je fais partie en totale osmose, s’effondre par pans entiers, le langage, pour moi, devient de plus en plus le veilleur de nuit.

— Le veilleur de nuit ?

— Le veilleur de toutes les merveilles. Tu sais, le crâne perlé de sueur dont je parlais au début, dans le hamac… il me semble qu’il est toujours perlé de sueur, chaque goutte donnant naissance à quelque chose comme des antennes allant palper le monde, ou alors à des électrodes captant l’univers. Au plus haut faîte de mon corps, ce crâne est à présent celui qui guette les merveilles subsistant parmi les calamités qui s’avancent. Il est le veilleur de nuit sur le toit, celui d’Eschyle, qui tremble que le sommeil ne ferme ses yeux, et qui se met à chanter ou fredonner pour ne pas s’endormir. Il lui faut le langage.

Et là moi aussi, plus que jamais, il me faut le langage.

Sinon comment les dire, les écrire, mes sensations, me les rappeler, ou les imaginer ? Et malgré la peur des calamités, le langage pour moi est devenu, de plus en plus puissamment, une totale jouissance. Je peux dire qu’il me les faut, les mots, cette substance verbale, la seule capable de recueillir la substance des sensations, celles du monde vivant, comme si je ne les vivais réellement qu’en les écrivant. C’est peut-être même au moment où je les écris que je vis leur part la plus intense. Il neige sur le pianiste a été écrit en une année sans interruption. Sans samedi et sans dimanche. Sans vacances et sans voyage. Et curieusement, je peux dire qu’elle aura été l’une des plus voluptueuses de ma vie. Les mots m’ont dévorée. Et je les ai dévorés. Nous nous sommes entredévorés. Le texte, cet autre sexe.

Il a exigé que je supprime du roman le mot sexe. Pourquoi ? Mystère. Je crois qu’il aime les défis. Les paradoxes brûlants.

— Et de ce pianiste, tu veux bien un peu me parler ?

— C’est un soliste, fou de Jean-Sébastien Bach. Une star internationale. Un apatride. Un étranger. Qui existe vraiment. Il m’a écrit, après avoir lu un de mes romans, pour me dire qu’il aimerait me rendre visite. Je lui ai répondu qu’il ne trouverait jamais ma maison, il allait se perdre dans la neige. Il m’a dit : « Peut-être je vais me perdre dans la neige et passer vous dire bonjour. » Et il est venu. Le temps de se laisser séquestrer pendant douze jours et onze nuits. Je ne sais pas qui a mis sur mon chemin ce mystérieux personnage sans pays, hormis la musique. Cela s’est révélé rayonnant. Une grâce.

Dès le premier instant, j’ai su que le pianiste et moi nous nous trouvions dans des espaces-temps décalés. Dans l’impossible. C’était complètement fou. On m’aurait demandé de choisir entre un amour avec ce musicien et un roman mené à terme sur notre rencontre, j’aurais choisi le roman. J’étais vraiment partie du côté du langage.

Je lui ai aussitôt dit que j’allais commencer quelque chose dont il serait le personnage. Il m’a fait promettre de ne pas le toucher dans ce roman, de ne pas le toucher avec des mots, tu te rends compte, donnant par là aux mots un pouvoir d’une totale réalité. Et pour finir, il a exigé que je supprime du roman le mot sexe. Pourquoi ? Mystère. Je crois qu’il aime les défis. Les paradoxes brûlants. Le véritable amour. La Princesse de Clèves. De toute façon, ça me va. C’est fait pour moi ce genre d’exercice totalement à contre-courant. J’ai adoré, trouvant de plus en plus dans l’écriture des ressources d’existence.

— Et là, permets-moi de t’arrêter une minute, j’aimerais te lire un passage d’Il neige sur le pianiste, très troublant, qui rejoint ce que tu viens de dire :

Je m’approche. Il est nu et parfait. La barbe a poussé. Pousse. Quelque chose gronde sous la peau. Les rêves ? Pourtant, ce corps que je peux à peine discerner sous les reflets de la neige, je sais déjà que je ne le toucherai pas. Pourquoi ? Ce n’est pas clair. D’abord, penchée sur lui tellement bien endormi, de mes deux mains incurvées, au ralenti, à quelques millimètres de la peau, prenant garde à ne pas l’effleurer, longuement j’interroge le front. Mes mains sont larges. Le front est large. Ils vont bien ensemble. Puis je glisse plus haut, cherche à contenir le crâne, son volume. Je le sens bourdonner, mais ne cherche pas à savoir de quoi il bourdonne, n’aimerais pas le savoir, préférant son secret. Ensuite seulement la bouche.

Ou bien, un peu plus loin :

Je respire lentement, lui, plus lentement encore, et je me promène des deux mains, elles sont lentes, retenues, bougent à peine, à fleur de peau le long du musicien endormi. Pour capter sa virilité ? Plutôt la mienne. Je suis en train de le créer de tout le plat de mes paumes. De le penser. Entre nous, il reste un petit vide. Il ne peut pas ne pas y avoir de vide entre deux sons.

Mais je pourrais aussi te citer cet autre passage :

La neige magnifiquement blanche. Son immense pelage de gorille blanc. On dirait une contrée anarchiste, refusant toute possession. Nous sommes deux anarchistes et nous nous allongeons dans le blanc, et le blanc est si dur que nos empreintes ne s’y sont presque pas inscrites.

Pour en revenir à ma première question, « comment ne pas écrire de scène de sexe ? », dans Il neige sur le pianiste, pour finir, tu n’en as donc pas écrit ?

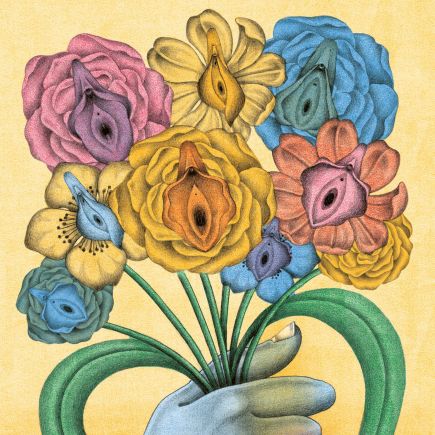

— Eh bien, comme toujours, je n’ai fait que ça, mais pas à la façon de Georgia O’Keeffe, la peintre, ni Robert Mapplethorpe, le photographe, tous les deux grands fétichistes des parties génitales du corps humain et fous du sexe des fleurs. Tu vois, pour moi, la mêlée est plus large. Aujourd’hui, je dirais même que grâce à James-Webb, tu sais, le télescope spatial, cette mêlée se révèle vertigineuse. Tu as vu ça ? Ça vous écrase de beauté. Et moi, j’imagine alors que c’est la constellation d’Orion qui mène ce foisonnement de mondes en arrière-fond. Chaque hiver, Orion, je l’attends. J’aime le voir, d’abord adossé à l’horizon, puis lentement se lever, puis à grands pas traverser le ciel. Comme il est beau ! Je note le trapèze de son torse aux larges épaules, Bételgeuse et Bellatrix, serré dans les trois supergéantes bleues de sa ceinture. Puis, dessous, dressé, bandé, gazeux, son sexe, M42. Puis, à sa suite, arrivent ses deux chiens, il me faut des chiens, dont Sirius galopant à ses pieds. Alors, je tombe dans le ciel à la renverse, et encore une fois, je fais une sortie de corps et ne suis pas près d’en revenir.

Bon, il est midi. Maintenant je pars rejoindre ma corneille, tu sais, celle que je nourris à la bordure du pré et qui rit de toutes ces divagations.