Quand il était petit, Daniel Pauly ne rêvait ni d’océans ni de poissons. Il voulait juste qu’on le laisse jouer. Et lire. Dans la famille d’accueil maltraitante où il a grandi dans les années 1950 en Suisse romande, il devait se cacher pour ça. La marâtre hurlait : « Turli ! » (« Tu lis encore ! »). À coups de torgnoles, elle l’envoyait récurer des piles d’assiettes. De la lecture, il y en avait des caisses pourtant. Le père de famille, brocanteur-recycleur, vidait les maisons de défunts et en rapportait des ouvrages que l’enfant dévorait, raconte son biographe David Grémillet dans Daniel Pauly, un océan de combats.

Aujourd’hui professeur d’halieutique – la science de la pêche – à l’université de la Colombie-Britannique à Vancouver, Daniel Pauly continue d’aimer les livres. Quand ses enfants étaient petits, ce gros bosseur en enregistrait sur cassettes pour leur lire des histoires en son absence. Spécialiste mondial des océans, titulaire en 2005 du Cosmos, prix international de l’écologie qui a aussi récompensé Jane Goodall et Philippe Descola, il a été le premier lanceur d’alerte sur l’existence de la surpêche. À 76 ans, le gamin de La Chaux-de-Fonds est devenu le biologiste marin le plus cité du monde.

Vous avez eu une enfance terrible. Que vous est-il arrivé ?

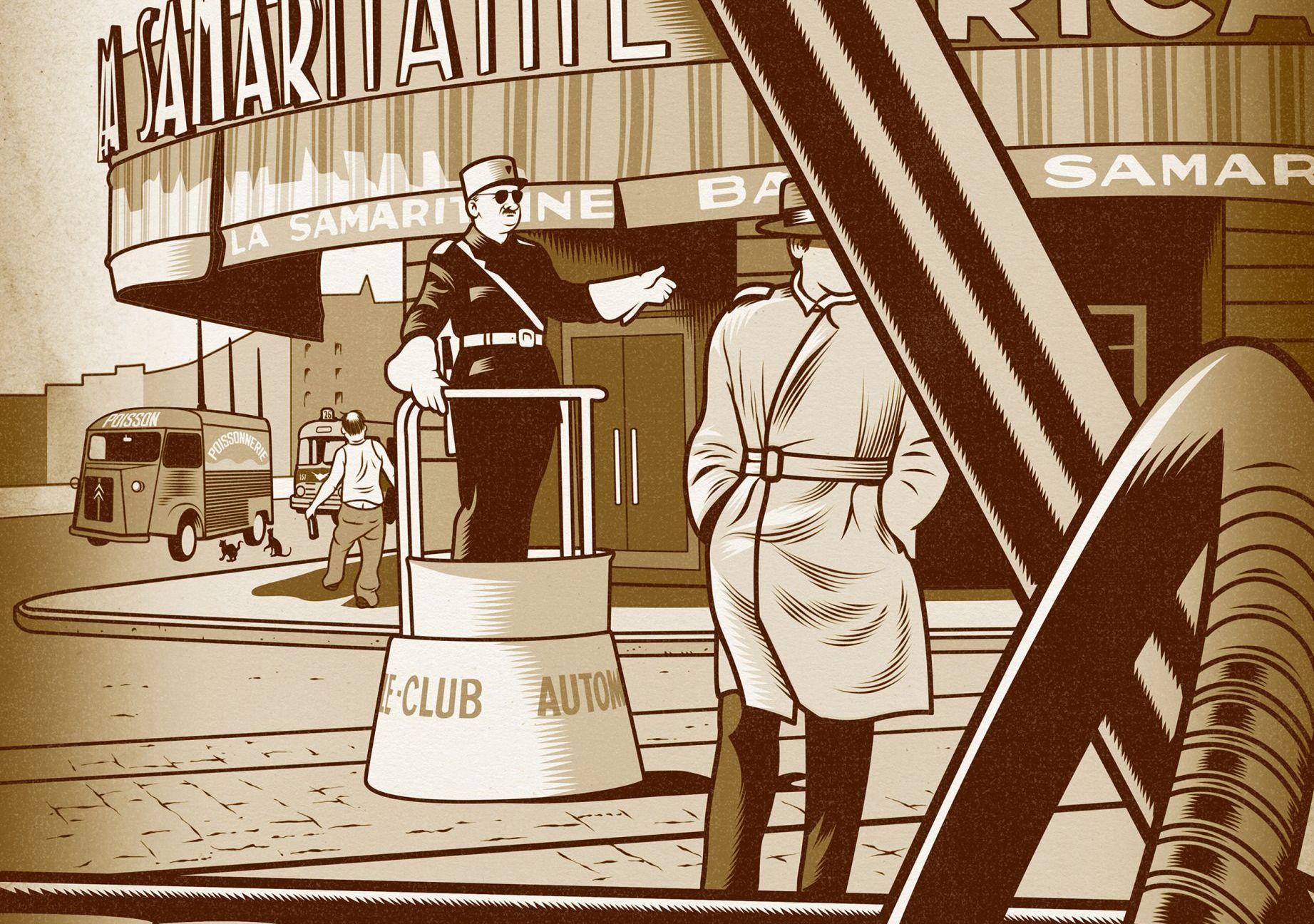

Daniel Pauly : J’ai grandi chez des Thénardier. Je suis né à Paris en 1946, d’une ouvrière lorraine et d’un soldat noir américain. Chassée par son père quand il a su qu’elle était enceinte d’un Noir, ma mère m’a élevé seule. J’étais souvent malade. Un jour, sur les bords de Seine, elle a rencontré une famille suisse de La Chaux-de-Fonds, les G. Quand ils lui ont proposé de me prendre quelques mois pour me remettre d’aplomb, elle leur a fait confiance. J’avais 2 ans, ils venaient de perdre un enfant du même âge. Ils ne m’ont jamais rendu. Quand j’ai eu 7 ou 8 ans, ils ont fait de moi leur domestique. La mère G. me frappait, m’enfermait à la cave. Plus tard, ils m’ont fait travailler comme livreur. Leurs fils étaient proxénètes. Des délinquants. Ils disaient que ma mère m’avait abandonné. Mais je ne les croyais pas, ils mentaient tout le temps. Je me suis forgé une identité à l’opposé. Ils buvaient, je ne bois pas. Ils fumaient, je ne fume pas. Ils ne travaillaient pas, je travaille tout le temps.

C’est ce qui vous a protégé ?

Oui, et aussi une rencontre. Vers 3 ans, je jouais devant un magasin Migros, mal vêtu, sale. Une jeune vendeuse m’a vu. Marguerite Rognon, fille du contremaître d’une fabrique de montres, m’a pris chez elle, lavé, habillé. À partir de là, j’ai passé deux ou trois jours par mois chez eux. On m’a traité enfin comme un enfant. Cette vie alternative m’a permis de savoir qu’il existait un autre monde. Marguerite est devenue ma marraine. Elle m’a offert un Petit Larousse illustré, que j’ai encore. J’avais 8 ans quand elle m’a emmené deux années de suite en vacances en Espagne, à Tarragone, dans sa belle-famille catalane. Le paradis. Mais la dernière semaine, je me suis mal comporté. Je criais, je suis devenu violent. En fait, je ne voulais pas rentrer chez les G. Je l’ai compris cinquante ans plus tard, un jour de 2008, invité en Catalogne, à Barcelone, pour recevoir le prix Ramón-Margalef de l’écologie : mon discours démarre, je parle de ces vacances à Tarragone, et d’un coup, tout me revient… Je me mets à pleurer en public. C’était bizarre, incroyable.

Vous êtes devenu océanographe entre-temps. La Chaux-de-Fonds, c’est loin de la mer. Y avait-il des livres sur le sujet chez les G. ?

Il y avait toutes sortes de livres. Ils liquidaient les biens de personnes décédées qui dépendaient de l’assistance sociale de la ville. Ils en parlaient tellement que, enfant, je croyais que l’assistance était une personne, la « Sistance ». Ils avaient des cageots d’ouvrages, que je lisais avidement, mais je ne me souviens pas d’un seul sur les océans. J’ai été marqué en revanche par un livre de photos de la guerre de 1914-1918, une cinquantaine de clichés d’hommes encore en vie, le visage arraché par des éclats d’obus, l’horreur des gueules cassées. Ce n’était sûrement pas bon pour le gamin d’une dizaine d’années que j’étais. J’utilise ce mot, « gamin », mais la mère G. m’appelait le plus souvent « charogne de gamin d’merde ». Je n’ai jamais su traduire ça en allemand ou en anglais, tant l’expression est puissante.

Et l’école ?

C’était difficile. Un combat entre les tâches que les G. m’imposaient, la scolarité et les tentatives de rester un enfant, jouer, lire.

J’arrivais en cours à 17 heures couvert de poussière rouge et de mazout. Je décroche le bac en 1969. C’était ça ou rester manœuvre.

Comment sort-on de ça ?

Au début, mal. À l’adolescence, quand la famille G. s’effondre avec le départ de ses enfants, je vis presque un an sans appui. La mère va au bistrot tous les jours regarder des matchs de catch. Suzy, une amie, fille de boulangers, m’invite souvent, soi-disant pour faire nos devoirs, en fait pour me nourrir. Je suis dans un désarroi complet. Je continue l’école jusqu’à en être renvoyé, à 17 ans. Je travaille dans une fabrique de montres de La Chaux-de-Fonds, puis un pasteur me propose un volontariat pour l’Église en Allemagne dans des hôpitaux. Je me mets à l’allemand. Le dimanche, je rencontre des volontaires de mon âge. Ils parlent du bac, des études. Je me rends compte qu’il faut que je fasse ça, sinon je serai manœuvre toute ma vie. Je m’inscris à un cours du soir sur quatre ans, j’entre à l’usine. À un moment, je travaille dans une fabrique de brosses de nettoyage. On coupait les fibres, ce qui produisait une poussière incroyable. On mettait du mazout pour empêcher qu’elle s’envole. J’arrivais en cours à 17 heures couvert de poussière rouge et de mazout. Je décroche le bac en 1969. On était cent quinze au départ, quinze à l’arrivée. C’était ça ou rester manœuvre.

Entre-temps, vous retrouvez votre mère.

J’avais écrit lettre sur lettre aux services sociaux en France, sans résultat. Et puis, un jour, je reçois un courrier de l’ambassade de France : le service militaire. Ils n’avaient pas pu me mettre en relation avec ma mère, mais pour l’armée, ils savaient me trouver ! C’est comme ça, ironiquement, que je reprends contact avec elle. Car je découvre une lettre d’elle quand je rentre une dernière fois en Suisse chez les G. : elle m’écrit parce que l’armée a apposé une affiche sur la porte de son -appartement, à Maisons-Alfort, pour que je réponde à l’appel. On est en 1966, j’ai 20 ans, je suis recherché, insoumis. Je pars pour la France.

Comment se passe la rencontre ?

Ma mère me prend à part dans la cuisine, me montre les lettres de menaces des G. Elle leur avait écrit plusieurs fois. Ils se disaient prêts à la dénoncer à la police, pour abandon d’enfant. Elle avait eu peur. Il faut se rendre compte à quel point, dans les milieux populaires, la police fait peur. J’ai toujours su qu’elle avait été trompée. Dans les mois qui ont suivi, on a parlé des heures ensemble. Mes sept frères et sœurs ignoraient mon existence, mais m’ont bien reçu. Comme leur père, Louis Pauly, qui m’avait reconnu sans me connaître. Un ouvrier métallo, pour qui j’avais le plus grand respect.

Et l’armée ?

J’ai été réformé. Un psy a compris que je n’étais pas en état. Ça m’a sauvé. Ils m’auraient brisé. Je travaille quelques mois en France, puis je retourne à mes cours du soir en Allemagne.

Un article vous donne envie de partager un témoignage, une précision ou une information ? Vous voulez nous soumettre une histoire ? Écrivez-nous.

Vous revenez en mai 1968.

Ces deux semaines d’effervescence m’ont marqué à vie. D’un côté, dans l’entreprise de ma sœur secrétaire, les employées avaient enfermé leur patronne dans un placard. De l’autre, j’emmenais mon frère Gérard, peintre en bâtiment, à l’Odéon où les étudiants se distribuaient déjà des postes de ministre. La différence entre Paris et les banlieues en grève était incroyable. Si j’ai les pieds sur terre malgré mon métier, c’est grâce à ces racines ouvrières.

Et votre père ?

Sa sœur avait maintenu le lien avec ma mère. Je suis allé le trouver en Californie en 1969. J’ai découvert un homme de droite. Quand un Noir américain est du côté de ceux qui lui ont rendu la vie impossible, c’est que quelque chose cloche. Derrière cette façade de connerie, il y avait un homme blessé. Il buvait. Gamin, dans les années 1930, il avait gagné -plusieurs prix scientifiques. Ils lui ont été refusés quand on a découvert qu’il était noir. La même chose est arrivée à mes cousins, qui étaient doués en mathématiques et en mécanique. En Arkansas, un homme noir pouvait faire carrière comme instituteur, prêtre. Ou militaire, comme mon père, mais seulement quand la guerre a commencé. Grâce à lui j’ai rencontré Sandra, ma femme, la fille d’un de ses amis.

Quel effet vous ont fait les États-Unis ?

L’oppression raciale était si horrible que ça m’a radicalisé. Un jour, je me mets à courir dans la rue. Ma tante m’arrête : « Un jeune Noir qui court risque de se faire tuer par la police. » En Europe, j’avais vécu le racisme, mais là, j’ai vu le racisme systématique ! De retour en Allemagne, je milite chez les étudiants marxistes et choisis d’étudier l’agronomie, pour être utile au tiers-monde.

On n’avait pas les mots pour envisager la surpêche. Quand on n’a pas les mots, on n’arrive pas à voir les choses.

Comment en venez-vous à l’océanographie ?

Je choisis d’étudier à Kiel[dans le nord de l’Allemagne], parce ce que je n’avais jamais vécu en bord de mer. À La Chaux-de-Fonds, il n’y avait même pas une petite rivière. Là, je découvre vite que la faculté d’agronomie est pleine de vieux nazis purs et durs. C’était invivable. Alors je choisis l’institut d’océanographie, plus ouvert et parce qu’il offrait des petits contrats. À l’époque, j’ignore que l’institut de Kiel est de niveau mondial. Au labo, mon travail consiste à gratouiller dans des bocaux pleins de boue marine, et en sortir toutes sortes de vers et autres animaux. Ça sent le formol, c’est interminable, pénible. Alors, je bricole une machine qui sépare les bestioles de la boue dix fois plus rapidement. Le chef de l’institut, Gotthilf Hempel, me convoque, me demande pourquoi j’ai fait ça, je réponds : « C’est un travail de fou, il fallait trouver une façon de l’améliorer. » En Allemagne, les profs étaient des demi-dieux. Et celui-là décide à cet instant de devenir mon protecteur. Comme Marguerite, il m’a ouvert des portes. Il me commande un petit papier pour décrire cette machine. Mon premier article scientifique. Et puis je lui demande de m’envoyer en Afrique. Il me dit : « Oui, si vous faites un mémoire là-bas. » J’étais en première année. Un mémoire, ça se fait après quatre ans d’études. Il m’obtient des fonds, un billet d’avion, une caisse d’instruments et paf ! me voilà au Ghana. En six mois, je fais une collecte de données dont je tire quatre ou cinq papiers scientifiques.

Après des décennies de travail acharné en Indonésie, aux Philippines, au Canada, vous devenez le biologiste français le plus récompensé et surtout le premier lanceur d’alerte sur la surpêche. Pourtant, la surpêche, vous y avez contribué ?

Oui, assistant de projet en halieutique en Indonésie dans les années 1970, je participais au développement du chalutage, pour le compte de l’Agence allemande de développement technique. Il fallait étudier l’abondance et la croissance des poissons pour déterminer combien les pêcheries pouvaient en prélever. Un travail colossal. À l’époque, on s’imaginait que si les pays du tiers-monde adoptaient les techniques et les méthodes des anciens colonisateurs, tout irait bien ! [Rires.] On n’avait pas les concepts ni les mots pour envisager la surpêche. Quand on n’a pas les mots, on n’arrive pas à voir les choses.

Que voulez-vous dire ?

Par exemple, aux Philippines, où j’étudiais les pêches tropicales, je voyais toujours des gens sur les récifs coralliens depuis la route. Ils semblaient se balader. Pendant six ans, je les ai vus sans les voir. Plus tard, en lisant une étude sur le glanage dans les récifs par les femmes et les enfants, j’ai compris. Les familles pauvres ramassent là des mollusques, des petites pieuvres, des vers. Il y a une littérature là-dessus dans les études de genre, mais les biologistes de pêche ne voient pas ces gens, comme je ne les voyais pas. Les élites à la tête des pêcheries, qui ont étudié à l’étranger et se baladent en costard, ne s’intéressent qu’aux poissons qui rapportent des devises. La pêche de subsistance, c’est pour les pauvres qui portent des pagnes ! Elle n’est donc pas incluse dans les statistiques transmises par les États à la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

C’est pour ça que les statistiques de la pêche sont incomplètes ?

Entre autres. Au Royaume-Uni, ce qui est pris par des bateaux de moins de dix mètres n’est pas compté. Aux États-Unis, ce qui est à moins de 3 miles [5,5 kilomètres, ndlr] de la côte, non plus. Le Costa Rica ne déclare que le poisson exporté. Sans compter l’économie informelle. Résultat : les chiffres ne donnent pas l’ampleur de la surpêche, et les quotas, c’est-à-dire le maximum de prises autorisées par espèce, ne sont pas assez durs.

Quand et comment vous êtes-vous rendu compte qu’on pêchait trop ?

En 1975, en Indonésie, quand j’ai vu des artisans pêcheurs dans la misère. Je voyais des petites barques avec cinq ou six pêcheurs qui revenaient d’une marée avec seulement 2 kilos de poisson. Ils auraient dû en rapporter cinquante, voire cent. Cette scène m’a motivé pour la suite.

En 1979, à 33 ans, vous parlez déjà de surpêche et d’effondrement des stocks. Vous aviez déjà compris qu’on vidait les océans ?

Il suffisait d’extrapoler les tendances fortes déjà établies. Comme pour le réchauffement climatique, qui a été observé par certains scientifiques bien avant qu’il soit perçu par les autres.

Nous allons donc vers une mer sans poisson ?

On y est presque ! À mesure qu’ils ont vidé la mer près de chez eux, les chalutiers sont allés pêcher toujours plus loin. Les chaluts raclent le fond des océans, détruisent tout. Les espèces cibles ne constituent qu’une partie des prises, le reste est rejeté ou bradé pour faire de la farine de poisson.

Vous avez créé en 1999 le programme Sea Around Us, qui complète les chiffres de la FAO, pour évaluer au plus juste le nombre de captures. Comment avez-vous compté ?

On a cherché les données partout. Dans les rapports techniques, la presse locale, les registres portuaires, avec l’imagerie satellite des infrastructures de pêche… L’étude, publiée en 2016, a duré treize ans. Des centaines de personnes, dans le monde entier, ont « reconstruit » les statistiques. De la Bretagne à l’Indonésie en passant par Gaza. Notre Atlas global des pêcheries marines répertorie la pêche industrielle, la pêche artisanale, la pêche de subsistance, la pêche récréative de 1950 à nos jours. Nous démontrons qu’il faut ajouter 50 % de poissons pêchés aux données de la FAO. Et mettons au jour un déclin graduel des prises depuis 1996, dû pour les trois quarts à la pêche industrielle.

Et on vous a cru ?

Ça n’a pas été facile. Chaque étude intermédiaire publiée était une critique implicite de la fiabilité des chiffres transmis, donc des gouvernements. La FAO a fini par accepter nos résultats, mais leur chef des statistiques nous a longtemps détestés ! La première grande étude qui a fait scandale portait sur la Chine. Le pays surdéclarait la quantité de poissons pêchés pour faire croire que les objectifs du plan quinquennal étaient atteints – comme souvent dans les pays communistes. Ailleurs, la sous-estimation domine. Quand on a sorti notre étude dans Nature en 2011, le roi était nu ! On est à plus du double de prises réelles dans certains pays du Sud. Et la moitié des pêcheries industrielles en haute mer sont illicites, non déclarées, non réglementées.

Les chalutiers ont cambriolé la mer. Avant, on prélevait 200 000 tonnes de morue par an. Aujourd’hui c’est 5 000.

Comment fonctionne la pêche illégale ?

Le cas classique : pêcher dans la zone d’un autre pays, sans permission. Autre solution, vous avez un accord de pêche avec la Guinée-Bissau, vous allez pêcher illégalement chez les voisins, puis vous vous sauvez à Bissau. Pfuit ! Comme une chevauchée. Ou encore, vous passez des accords privés avec un président, un ministre. Bien sûr, le ministre des Pêches ne dit jamais : « J’ai touché 1 million de dollars qui sont en Suisse pour laisser pêcher les Chinois » – ou les Japonais, les Français, les Néerlandais… Mais la plupart des pays d’Afrique occidentale sont concernés.

Vous dites que la mer a été « cambriolée ». Pouvez-vous expliquer ?

On ne produit rien quand on pêche, on ne fait que ramasser ce que la nature produit. L’océan est comme un gros compte en banque dont on perçoit les intérêts. Au Canada, avant la pêche industrielle, on prélevait 200 000 tonnes de morue par an et le stock se maintenait. Et puis les chalutiers ont ouvert le coffre-fort. En quelques décennies, ils ont cambriolé la mer. Rien que sur l’année 1968, près de 800 000 tonnes ont été pêchées. Ç’a été le pic. Le stock s’est ensuite écroulé. Il ne donne plus que 5 000 tonnes par an aujourd’hui. C’est un cambriolage, mais c’est aussi une véritable guerre ! On a fait la guerre aux poissons, et les poissons ont perdu.

Tout cela n’inquiète pas grand monde…

Nous sommes victimes d’un phénomène, que j’ai appelé le « shifting baseline », le glissement des points de référence. Personne ne peut saisir l’énormité du changement à l’échelle de sa vie, chacun pense que la partie qu’il a vécue est la plus crédible. Voilà la dérive. « On n’a jamais vu autant de thon ! », m’a un jour dit un jeune pêcheur français. Et c’était vrai : l’abondance du thon avait doublé entre 1995 et 2015, grâce à une meilleure gestion des ressources par les autorités. Mais quand on passe de 2 % à 4 % de ce qu’il y avait cent ans plus tôt, on ne change pas grand-chose. Le récit de la situation antérieure – l’époque où il y avait des ormes, où les canicules étaient rares, où les pare-brise étaient couverts d’insectes – est perçu comme un radotage de vieux, c’est pour ça que le climat se réchauffe.

Les espèces disparaissent sous nos yeux.

Allez dire à des gens qui n’en ont jamais vu que les girafes enrichissent notre vie ! Quand elles auront disparu, est-ce qu’on pourra mesurer le manque de girafe ? Il ne sera pas perçu. Avant d’être éteinte, une espèce est presque toujours rare. On a -l’impression de ne rien perdre. La mer se vide, et les pêcheurs pêchent surtout des subventions.

C’est-à-dire ?

Quand il n’y a plus de poissons chez vous, vous allez pêcher ailleurs, et chez vous le stock se régénère. Si vous êtes subventionné, vous continuez à pêcher le peu qui reste chez vous et vous empêchez le stock de se reconstituer. Les aides à la pêche sont dissimulées partout. Dans leur langue de bois, les États, les lobbies de pêcheurs parlent d’« apports », de « supports à la vente », d’« appuis ». Plus de 35 milliards de dollars ont été distribués aux pêcheries en 2018. La Chine et l’Union européenne subventionnent le plus. En Europe, l’Espagne et la France sont en tête des pays aidés.

Les Norvégiens ont réussi à faire croire que plus on mange du saumon d’élevage, plus on aime les océans.

En 2022, l’Organisation mondiale du commerce a interdit les subventions aux pêches de stocks surexploités. Bonne nouvelle ?

Non. C’est la bérézina. D’abord, ça ne supprime que les subventions données aux bateaux qui pêchent des stocks surexploités. Mais qui détermine si une pêcherie cible des stocks de poissons surexploités ? Il faudrait évaluer les stocks. Les Chinois, les Russes, les Espagnols les évaluent-ils au large de l’Afrique occidentale, où ils vont pêcher ? Bien sûr que non. L’accord prévoit de subventionner les pêcheries qui mettent en place des mesures pour reconstituer les stocks. Qui vérifiera ?

Vous faites une différence entre pêche industrielle et pêche artisanale ?

Je m’oppose à la première, j’encourage la seconde. Mais allez expliquer ça à ceux qui se disent « professionnels de la mer ». Je me souviens d’un armateur français qui pratique la pêche au chalut. Il se vantait de connaître la mer parce qu’il avait quitté l’école à 13 ans. Quand on est sur le pont d’un bateau et qu’on extrait des milliers de tonnes de poisson, qu’est-ce qu’on sait ? On sait pêcher. On ne sait pas l’effet qu’on a sur la mer. Les professionnels, ce sont aussi des gens comme moi, qui démontrent qu’on a moins d’espèces, moins de poissons à cause de la surpêche.

Le poisson d’élevage est-il une solution ?

Ça dépend de quoi on parle. Les deux tiers de l’aquaculture mondiale se trouvent en Chine, où elle est plutôt constituée d’huîtres, de moules, de coquillages : des herbivores. C’est un apport net : on n’a pas besoin de leur trouver de nourriture, ces animaux se nourrissent de ce qu’ils trouvent dans l’eau. Le saumon, le mérou et autres carnassiers, eux, sont nourris d’aliments à base de farine de poisson. On pêche du « poisson-fourrage » pour fabriquer des poissons ! Les Norvégiens derrière une bonne partie de l’aquaculture de saumons ont réussi à faire croire que plus on mange du saumon d’élevage, plus on aime les océans ! Mensonge. Au Sénégal, les sardinelles, aliments de base, sont exportées pour produire des saumons d’élevage que les gens achètent avec bonne conscience. Or ils mettent en danger la sécurité alimentaire du Sénégal.

Vous mangez du poisson ?

Oui, et ce n’est pas le sujet. Un consommateur ne change pas le monde. Un citoyen, si. L’esclavage n’a pas été aboli par les gens qui ont décidé de ne plus acheter d’esclaves, mais par ceux qui ont milité pour que ça change. Je suis membre d’une coopérative alimentée par des pêcheurs artisanaux à Vancouver. On paie en début de saison et ils rapportent une liste de poissons bien pêchés. Mais ce n’est pas une solution pour le monde, il existe très peu de coopératives de ce genre. Alors il faut agir pour que les lois changent, interdire certaines zones de pêche, supprimer les subventions et durcir les quotas.