Déjà plus d’une demi-heure de crapahut dans ces montagnes sableuses, aux sommets arrondis par l’érosion. « Ne vous arrêtez pas, on est bientôt arrivé ! » Gueule brûlée par le soleil, cheveux sales en pétard et yeux noirs comme le charbon, Wei Peng, 55 ans, fume deux paquets de blondes par jour, n’est jamais essoufflé et file de rochers en rochers. Il ne s’arrête brièvement que pour m’attendre ou m’aider d’une main tendue. Sa veste est usée jusqu’à la corde, son pantalon taché. « Je travaille dans la montagne, mais j’ai les bonnes manières des paysans qui vivent en bas, au bord du fleuve. »

Parvenus à un versant escarpé, les « bonnes manières » du paysan s’évanouissent. « Attention où vous mettez les pieds, bordel ! J’ai enterré deux gamines là-dessous… par un mètre et demi de profondeur. » Nous sommes arrivés au bout du chemin, au cimetière de Monsieur Wei. Dans ce coin de montagne taillé à coups de pioche en plusieurs étages, comme autant de rangées funéraires, reposent quelques-unes des dépouilles qu’il a tirées du lit du fleuve Jaune, le Huang He. Monsieur Wei est pêcheur de morts. C’est son métier, sa vie.

Son cimetière montagnard est orienté vers l’est : « Comme ça, les morts profitent des premières lueurs du soleil. » Monsieur Wei fait commerce des dépouilles pêchées dans les eaux bouillonnantes du fleuve. Une fois identifiées, il les revend au prix fort aux familles. Quand les proches ne peuvent s’offrir le rapatriement du défunt, ils acceptent souvent et pour moins cher une inhumation dans ce décor lunaire. « Si des enfants restent orphelins, que personne ne vient les chercher malgré mes efforts, je les enterre quand même. Les autres, les vieux, je m’en fiche. Je les laisse pourrir au fond du fleuve. »

Elles, je les ai enterrées ensemble. Elles ont le même âge, elles ne se connaissent pas mais ont eu toutes les deux une vie de chien, sans joie. Là, sous la terre, elles sont copines, elles peuvent bavarder tranquillement.

Wei Peng, 55 ans, pêcheur de morts

Wei a de la tendresse pour ses « enfants » à qui il attribue toujours une place de choix. Comme ces deux jeunes filles sur lesquelles nous marchions par mégarde : « Elles, je les ai enterrées ensemble. Elles ont le même âge, elles ne se connaissent pas mais ont eu toutes les deux une vie de chien, sans joie. Là, sous la terre, elles sont copines, elles peuvent bavarder tranquillement. » Wei ne plaisante pas. Il s’allume une cigarette et contemple son cimetière, en silence. Cela fait des années qu’il pêche.

La majorité de ses prises sont de jeunes ouvriers migrants, souvent des femmes, d’une vingtaine d’années, rarement plus : c’est ce que disent les papiers d’identité qu’il récupère en fouillant les poches. Les déracinés viennent des campagnes chinoises et ont débarqué dans la grande ville de Lanzhou, capitale de la province du Gansu, avec l’espoir de décrocher un premier job.

Ils se retrouvent serveuse, caissière, femme de chambre, gardien, maçon ou peintre en bâtiment. Des anonymes dans une ville sans charme perdue au milieu du désert, où les grosses Audi noires des officiels croisent les bicyclettes des ouvriers, où les poussières des chantiers de construction se mêlent aux fumées des usines pétrochimiques, où les réacteurs des centrales thermiques sont construits au milieu des HLM. Et « où l’on n’a jamais vu le bleu du ciel », disent les chauffeurs de taxis.

Une douzaine de cadavres par mois

Une peine de cœur, une noyade accidentelle, un meurtre crapuleux, une difficulté, cela suffit… Un jour, ces jeunes glissent dans le lit du fleuve Jaune qui les emporte. Une semaine plus tard, charriés par les eaux, ils arrivent chez Monsieur Wei, à vingt kilomètres en aval des 1,4 million d’habitants de Lanzhou. Presque sur son pas de porte, le paysan récupère une douzaine de cadavres par mois, les bons mois.

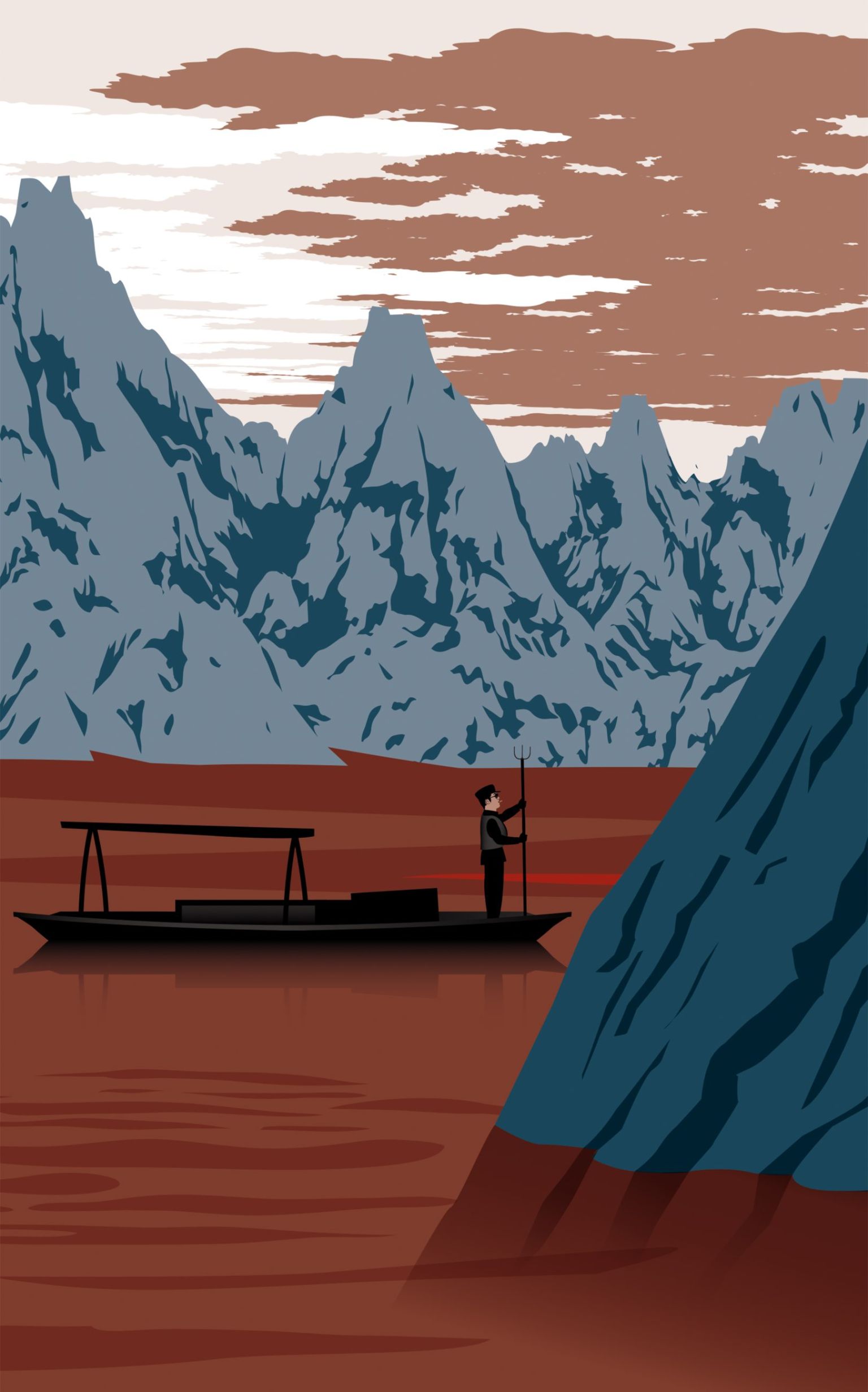

« Après moi, c’est le barrage… et les pales des turbines. » Wei n’aime pas quand le barrage ouvre ses vannes : « Le courant augmente et les corps arrivent ici en trois jours, alors qu’il faut au moins une bonne semaine avant qu’un corps mort remonte à la surface. » Debout sur sa barque hors d’âge, il doit alors travailler à l’aveugle, sortir un long piquet surmonté d’une broche à trois pointes et l’agiter au fond de l’eau comme un damné, jusqu’à accrocher un objet mou. « On ne sait jamais à l’avance sur quoi on va tomber. Souvent une carcasse de chèvre, parfois un corps humain. »

Le paysan a ses cachettes, ses recoins rocailleux où les corps ont plus de chance d’échouer. « Le pire, c’est quand ils arrivent au milieu des ordures qui s’amoncellent contre les grosses barges gonflables placées juste avant le barrage. » Ce dernier rempart avant les turbines dessine une gigantesque décharge flottante de quatre-vingts mètres de long sur vingt mètres de large. Idéal pour récupérer sans peine des déchets ménagers, un enfer pour repérer un corps. « C’est tellement dense qu’il faudrait presque un brise-glace russe pour s’y frayer un chemin. »

L’idée de son nouveau métier lui est venue avec la construction de nouveaux barrages hydro-électriques sur le fleuve Jaune. Celui de Lanzhou a été inauguré en 2005 pour alimenter les grosses usines de la ville. Wei échange les amas de bouteilles en plastique récupérées dans le fleuve pour trois yuans le kilo. Le cours des morts s’adapte à la bourse de ses clients : « Je facture 2 000 yuans [220 euros, ndlr] à une famille de migrants, 3 000 à une famille de Lanzhou et 5 000 quand c’est un patron. »

Pour des raisons peu avouables, il arrive que des employeurs veuillent récupérer la dépouille d’un ouvrier noyé avant même que la famille n’ait appris la nouvelle. Face à des clients aussi pressés, le pêcheur n’a aucune gêne à faire monter ses tarifs. « Mais quand c’est un paysan du coin ou un montagnard, je ne fais payer que 500 yuans. »

Souvent, lorsqu’elles n’ont plus de nouvelles d’un proche, des familles viennent déposer une photo accompagnée d’un numéro de téléphone. « Regardez, il y a même des avis de recherche scotchés sur la roche, juste devant ma cabane. » Il soupire et allume une nouvelle cigarette, tout en contemplant l’annonce : « Ces parents n’osent pas venir me parler ni me téléphoner. Ils pensent que je vais leur porter malheur, ou bien ils refusent d’admettre que leur enfant est mort. »

Aux dires de Wei, ni la police, ni le gouvernement local ne s’immiscent dans ses affaires. Sans doute sont-ils heureux d’échapper aux tracasseries administratives.

La petite affichette scotchée montre la photo d’un jeune homme « âgé de 24 ans, 1 m 75, disparu à Lanzhou depuis six jours ». Juste au-dessus, peint à la bombe, figure le numéro de portable de Wei, précédé de la mention « Trouver un corps » : « Je l’ai peint à plusieurs endroits dans la montagne, c’est bien visible depuis la route. »

Wei se dit bouddhiste et propose volontiers aux familles une cérémonie funéraire. Le rituel est sobre : quelques bâtons d’encens plantés sur la rive du fleuve, une bougie, une théière remplie d’eau chaude en guise d’offrande. À ceux qui ne rapatrient pas le mort, il propose la construction d’une sépulture, quelques cailloux ronds suffisent. Aux dires de Wei, ni la police, ni le gouvernement local ne s’immiscent dans ses affaires. Sans doute sont-ils heureux d’échapper aux tracasseries administratives.

Entre deux pêches miraculeuses, Wei peut donc dormir tranquille dans sa petite cabane du bord du fleuve. De l’extérieur, son antre est un fatras de planches vermoulues, protégées par les branches tombantes d’un saule pleureur et quelques drapeaux à prières que l’on trouve normalement au sommet des plateaux tibétains.

L’intérieur est propre et magnifiquement éclairé. Plusieurs ampoules, une guirlande clignotante et du tissu rouge font scintiller deux belles statuettes de divinités, un buste de Mao en porcelaine, un réveil matin doré et une paire de boules de massage en argent posé sur une petite table. Quelques noix, une bouteille d’eau et une petite boîte à musique complètent le décor. On se croirait dans la roulotte d’un diseur de bonne aventure.

Accroupi sur son matelas, une énième cigarette aux lèvres, le pêcheur contemple avec fierté son autel bouddhiste tibétain. Il l’a confectionné avec soin, c’est là qu’il prie la mort de son fils. Wei Xiao venait d’avoir neuf ans quand il s’est noyé dans le fleuve en 1988. « Il a voulu récupérer un ballon, et moi je ne savais pas nager », dit-il avec gêne. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Le soir, à l’heure de rentrer chez lui, au village, Wei ferme sa cabane d’un cadenas. Quatre chiens trapus, des bâtards aboyeurs dressés à coup de pierres dans les côtes, la gardent. Les bêtes sont nourries aux cadavres d’animaux échoués : aujourd’hui, c’est une chèvre. Au guidon de son vélo, un vieux « pigeon volant », il croise ses camarades paysans en train de semer des graines entre les poiriers. « Vous auriez dû venir à la mi-avril quand les arbres sont en fleurs », disent-ils gentiment. Un long ruisseau d’irrigation nous guide jusqu’à sa maison.

« L'homme qui travaille plusieurs fleurs »

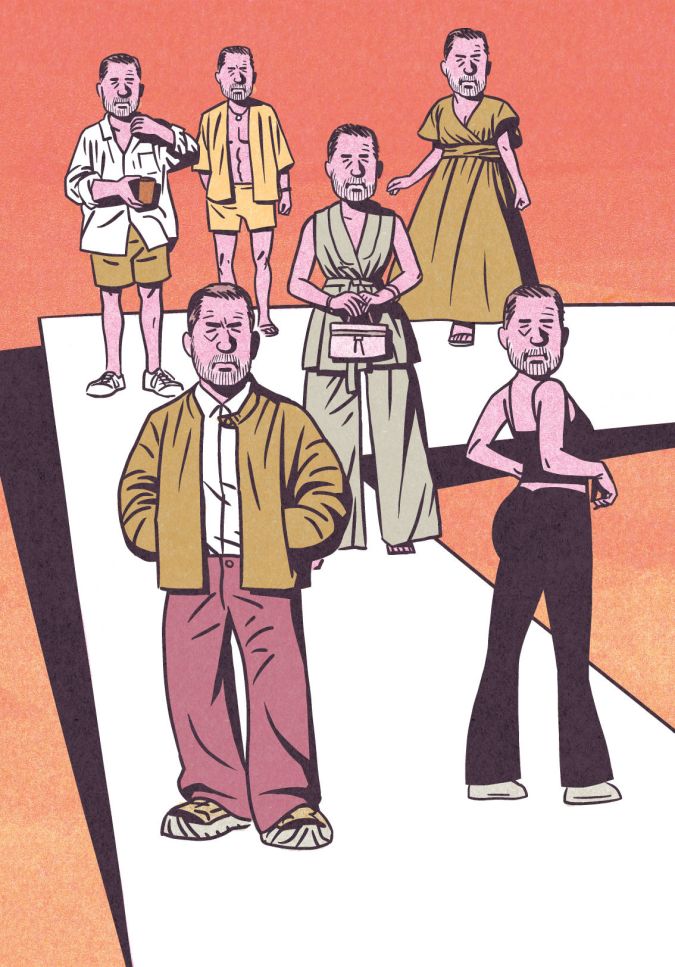

Au village, Wei est une manière de « gentleman farmer », plutôt sociable et avenant. Sa garde-robe est rangée dans une armoire en formica blanc dans un coin du salon, à côté d’un canapé jaune où ses deux enfants font leurs devoirs dès leur retour de l’école. Il prend grand soin de ses vêtements qui tranchent avec ceux des paysans du village, toujours en tuniques bleu marine et casquettes héritées de l’époque maoïste.

Par raffinement, il change de chemise toutes les semaines et porte des chaussettes à rayures. Ses souliers de cuir et sa ceinture sont de marque Playboy, le symbole du bon goût pour les hommes d’affaires des petites villes de Chine qui ignorent en général tout du magazine érotique américain. La marque au lapin se prononce « Hua hua gong zi » ou « l’homme qui travaille plusieurs fleurs ». Autrement dit, un sacré séducteur…

Le dimanche, des voisins viennent prendre le thé chez lui. Monsieur Wei sort alors un beau service en porcelaine jaune et bleu. Rassemblés autour d’une table de mah-jong électrique encore plus belle que celle de l’épicier, les paysans discutent du meilleur moment pour remplacer les vieux pommiers ou évoquent l’état des deux énormes pompes d’irrigation qui, depuis plus d’un demi-siècle, filtrent et propulsent l’eau trouble du fleuve jusqu’au sommet des montagnes.

Monsieur Wei ne cultive qu’un modeste potager où poussent trois rangées de salades, poireaux et tomates. Ses avis sont néanmoins écoutés : il fut longtemps paysan avant de se faire pêcheur. « Les conseils du camarade sont toujours très précieux », assure un voisin. Jusqu’alors silencieuse, une dame intervient : « Je me souviens pourtant d’une époque où personne ne lui parlait. »

Après la mort du fils de Wei, les gens parlaient derrière son dos. Ils se demandaient s’il allait encore pouvoir cultiver les fruits comme eux. C’est un métier pénible : monter en haut des arbres, soulever les paniers de fruits…

Yue Wu, confidente de Monsieur Wei

Yue Wu est la meilleure amie de Monsieur Wei, sa confidente. Dans le village voisin, elle enseigne les mathématiques à deux classes de cinquante-cinq élèves dans une école primaire qui en compte mille trois cents. Elle aussi est très distinguée avec des bijoux de toutes les couleurs, des cheveux bouclés et des talons hauts.

Dans la cour, elle explique en toute discrétion – pour ne pas mettre son ami mal à l’aise – qu’« après la mort du fils de Wei, les gens parlaient derrière son dos ». « Ils se demandaient s’il allait encore pouvoir cultiver les fruits comme eux. C’est un métier pénible : monter en haut des arbres, soulever les paniers de fruits… Wei n’a pas supporté les remarques, son couple en a pâti. »

Conformément à la politique de l’enfant unique, sa femme avait subi une stérilisation après la naissance du garçon ; une opération forcée, brutale et irréversible. Son fils mort, Wei ne pouvait plus compter sur elle pour lui offrir un héritier qui lui assurerait une retraite. Il divorça. Son ancienne femme vit aujourd’hui avec un petit commerçant de Lanzhou.

Trois ans plus tard, Yue Wu la confidente pousse Wei à repartir à la conquête d’une nouvelle épouse, plus jeune, sans enfant. Mais comment ? Au village, hormis la séance de gym collective matinale pour les vieilles dames ou le cybercafé poisseux, les loisirs sont rares et les possibilités de rencontres inexistantes. Les paysans veufs ou divorcés doivent monter à la ville pour tenter de convaincre une ouvrière de goûter à la vie rurale.

« Ma femme est moche, mais elle est travailleuse »

Fidèle au terroir, Wei s’adresse à un fonctionnaire local du Parti communiste connu pour son bagout et son carnet d’adresses. Contre une épaisse enveloppe, le serviteur de l’État se fait entremetteur et agent matrimonial. Quatre mois plus tard, Wei est présenté à Wang Li Zhang, une vieille fille du village voisin, de treize ans sa cadette. Pas de place pour le marivaudage, Wang Li Zhang rejoint immédiatement la ferme où, très vite, elle donne naissance. Le couple a aujourd’hui un garçon de 13 ans et une fille de 5 ans.

« Ma femme est moche mais elle est travailleuse, elle sait cuisiner et garder une maison en ordre », assène Wei en guise de présentation tandis que, justement, Wang Li Zhang apporte à manger, en silence. Des morceaux de concombre vinaigrés, des cacahuètes et du tofu plongé dans une sauce épicée. « Et comme elle a eu un diplôme, c’est elle qui surveille les devoirs des enfants. »

En bonne ménagère, la nouvelle femme de Wei ne se maquille pas, ne porte pas de bijoux et ne quitte jamais ses sur-manches imperméables. En présence d’invités, elle s’autorise tout de même une coquetterie : une jolie veste rose, trop grande mais bien cintrée, avec des épaulettes et une petite broche dorée à la poitrine. Elle porte la même sur une photo souvenir posée sur l’armoire de la chambre. Droite et austère comme un garde rouge, le visage blanc comme du coton, Wang Li Zhang tient la pose devant un faux décor de palace aux côtés de sa sœur aînée, aujourd’hui cheffe d’atelier dans une usine de pantoufles de Dongguan, au sud de la Chine.

La chambre nuptiale est séparée du salon par un mur de bois vernis. « Vous savez de quel arbre ? De Russie ! C’est du pin clandestin qui passe à la frontière depuis qu’on n’a plus le droit d’en couper chez nous. Je me suis fait plaisir », confie Wei. Sur la vieille commode, un bouquet de fleurs artificielles est recouvert d’un morceau de tulle rose. Des bandes d’adhésif doré ornent les bordures du meuble où reposent, à chaque extrémité, deux cendriers de plastique jaune. Dans de petits cadres fantaisie, des photos des deux enfants. Au-dessus, comme dans toutes les maisons du village, un imposant portrait de Mao, le « Grand Timonier », fier, à la mine paternelle.

Suspendue au plafond, une fausse cage en plastique abrite un petit moineau orange fluo : « Je l’ai trouvé au marché. Il piaille quand on tape dans les mains, mais les piles sont usées. » C’est la première fois que nous entendons Wang Li Zhang, systématiquement affairée à passer un coup de chiffon sur chaque objet où se posent les regards. Sa voix est légère et aiguë, son regard froid. Elle a couvert de carrés de tissu bleu pastel le poste de radio, le ventilateur électrique et la machine à laver.

Un purificateur d’eau reste exposé, mais le bel objet est protégé par des morceaux de polystyrène comme pour prouver qu’il est neuf et n’a pas été ramassé dans le fleuve. « On peut y verser jusqu’à vingt litres d’eau. Il y a des billes de toutes les couleurs qui filtrent les impuretés et ça passe par ces tuyaux. Ça vient de la ville. Un bien beau cadeau reçu à la naissance de ma petite », explique avec fierté Wang Li Zhang, qui couve sa fille du regard. Wei Tan, cinq ans, remplit déjà ses petits cahiers de caractères chinois avec entrain. Son seul jouet est un taille-crayon mécanique en forme de chat. « Pose ton cahier sur la table », lui crie son père, avant de grogner quelques mots. Sa femme s’éclipse son chiffon à la main, la petite fille aussi.

« Il est beau mon fils, n’est-ce pas ? »

On se demande bien où est la touche personnelle de Monsieur Wei dans cette maison. Sans doute la collection de bouteilles vides de Baijiu, de l’alcool blanc entre 38° et 65° que l’on boit cul sec au cours d’un repas ou d’une fête, jusqu’à en vomir. Les bouteilles sont aussi sophistiquées et farfelues que des flacons de parfum. Mais ici, pas d’autel bouddhiste, ni aucun signe de spiritualité.

La divinité, c’est peut-être ce garçon de treize ans qui apparaît dans le salon. Le fils de la famille s’approche de la table où son père converse avec ses voisins. En silence, Wei Hao nous frôle, plonge sa main dans le saladier, s’empare nonchalamment de « mo mo », des morceaux de pain gras cuisinés par sa mère, et repart comme il est arrivé. Sans prêter la moindre attention à l’assistance.

Wei sourit, ébahi devant autant d’assurance, d’insolence même. « Il est beau mon fils, n’est-ce pas ? » L’enfant portait un gilet de satin rouge et noir boutonné jusqu’au cou et un bracelet bouddhiste au poignet gauche. « Il est aussi brillant à l’école », enchaîne Yue Wu, la maîtresse d’école et confidente.

À l’évidence, Wei ne destine pas son fils à ramasser les cadavres du fleuve Jaune. « Je vais essayer de lui trouver un piano. Peut-être à l’église du village qui n’ouvre qu’une fois par semaine. Le pasteur pourrait bien le laisser s’en servir les autres jours, non ? » « Seulement s’il a le temps », prévient Yue Wu. Au village, les enfants ont cours tous les jours de 8 heures à 20 heures, dimanche compris. « C’est la seule manière d’avoir une chance de rivaliser avec les gamins des villes et d’être reçu à l’université publique. »

Hier, un policier du coin m’a apporté deux avis de recherche officiels pour une jeune fille de 18 ans et un jeune homme de 31 ans. Peut-être se sont-ils jetés ivres dans le fleuve. Si tout va bien, on devrait les voir dans cinq jours.

Wei Peng

Trouver un travail correct est difficile. Plus tard, je ferai la connaissance des Wang Zuo, une famille du village dont le fils de vingt-huit ans cumule les jobs ingrats depuis quatre ans faute d’avoir su « acheter » l’emploi auquel il aspirait dans la fonction publique. « Il ne suffit pas de corrompre, il faut encore trouver la bonne personne », m’ont-ils confié.

Wei, lui, ne s’inquiète plus. Sans doute a-t-il déjà traversé les épreuves les plus difficiles de l’existence. « Je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous intéresser. » Le pêcheur ouvre deux tiroirs fermés à clé. À l’intérieur, trois pochettes plastique remplies d’avis de recherche rédigés à la main ou dactylographiés. L’une est consacrée aux personnes retrouvées et vendues. La deuxième est dédiée aux affaires non résolues. La dernière est réservée aux recherches en cours.

Patiemment, il prend un à un les avis pour les ranger par ordre chronologique ou d’importance. « Hier, un policier du coin m’a apporté deux avis de recherche officiels pour une jeune fille de 18 ans et un jeune homme de 31 ans. Le gars est un criminel fugitif, mais il est aussi marié et père d’une petite fille. Le policier pense qu’ils avaient une aventure. On a retrouvé leurs vêtements, un portefeuille et un sac à main sur le pont des Allemands, à Lanzhou. Peut-être se sont-ils jetés ivres dans le fleuve. Si tout va bien, on devrait les voir dans cinq jours. »

Sera-t-il payé s’il trouve les deux corps et les remet au policier ? « Le flic s’en fiche pas mal de la fille. Lui, ce qui l’intéresse, c’est sa promotion. S’il récupère le voyou, c’est tout bon pour lui. Je le lui donnerai gratuitement et comme ça il me laissera tranquille avec les autres cadavres. » Quand Wei repêchera la jeune fille, il contactera sa famille pour annoncer le décès : « Le policier m’a donné au cas où un numéro de téléphone retrouvé sur son portable. »

Céder ses terres pour que vive sa fille

Un triporteur à pédales fait une entrée bruyante dans la cour. C’est le livreur de Feng Wo Mei, de grosses briques de charbon à mettre au four. « Il y en a pour nous et pour mes jeunes du Henan. » Wei partage sa ferme avec deux couples qui l’épaulent dans son travail. Les « jeunes » passent leurs journées à enfourner dans d’énormes sacs de jute les milliers de vieilles bouteilles en plastique prises aux eaux du fleuve Jaune.

Si Wei ne fait rien comme les autres, s’il ne grimpe plus au sommet des arbres fruitiers, s’il passe ses journées sur le fleuve Jaune, il n’a pas eu vraiment de choix. Ses terres lui ont été confisquées en 2005. Cette année-là, sept ans après la naissance de son fils, sa deuxième femme Wang Li Zhang met au monde une petite fille appelée Tan. Dans les campagnes chinoises (à l’exception de deux provinces), il est interdit d’avoir deux enfants, sauf si le premier est une fille. Tan fait entorse aux règles édictées par le bureau du contrôle des naissances, c’est une « surnuméraire ».

La sanction du comité local du Parti communiste est sans appel : si Wei veut que sa fille soit inscrite au registre des naissances et bénéficie de soins de santé ou simplement d’une scolarité, il doit céder ses terres ou démolir la ferme. Tel est le prix à payer pour offrir une existence normale à sa fille. « Si Wei n’avait pas accepté le marché, sa deuxième femme, elle aussi stérilisée après ces naissances, lui en aurait voulu pour l’éternité », assure Yue Wu, la confidente du pêcheur. Qui m’apprend qu’il a eu de sa première femme une fille cachée : « Il n’en parle jamais, il l’a chassée quand il a divorcé. Elle a 27 ans et travaille à Lanzhou dans une boutique de thé. »

« Le fleuve fait vivre ma famille »

Wei sauve la maison, mais se retrouve sans terre. Naturellement, il songe aux gorges du fleuve Jaune où il se recueille souvent dans sa cabane. Depuis la construction du barrage, il a repéré les amoncellements d’ordures : « Au village, les habitants récupèrent tout, ne jettent rien, et moi je voyais des tonnes de déchets qui me tendaient les bras. »

Un jour, il récupère une petite morte noyée : « Je l’ai portée sur mes épaules à travers les montagnes, sous la pluie, jusqu’au bureau du commissaire. Ils l’ont prise, mais m’ont copieusement engueulé : ils répétaient que le fleuve n’était pas de leur responsabilité. » En clair, il y avait une brèche. La zone de non-droit, propice aux règlements de comptes, l’était aussi à l’activité de Monsieur Wei. « Le fleuve me ramène toujours à la mort, mais il fait vivre ma famille. »

Monsieur Wei se dirige d’abord vers sa réserve de « vieux » corps, qu’il veut inspecter. Ils sont une douzaine stockés dans un discret recoin, le temps qu’ils trouvent preneurs.

Wei me donne rendez-vous le lendemain matin, à 6 h 30 au pied du barrage. Le soleil vient à peine de se lever et les crapauds s’enfoncent dans leurs mares. La tête couverte d’une écharpe rose ou rouge, des vieilles femmes longent les façades du village, repeintes à l’identique il y a quelques jours, pour se rendre à leur séance collective de gymnastique. Une banderole de propagande souhaite la « bienvenue à l’équipe d’inspection des installations hydroélectriques du gouvernement central ».

Sur place depuis une heure et déjà bien affairé, le pêcheur a débarrassé sa barque des déchets de la veille et inspecté ses outils. Il est prêt pour sa première expédition de la journée : « Allez, ne traînez pas ! Montez à bord. » Wei est debout sur la proue. Il avance son embarcation en plongeant lentement une rame dans une eau à la teinte boueuse chargée de limons. Il fait froid, les chiens dorment. Au loin, on entend la musique des dames en pleine gym. Wei a les pieds trempés, il s’en moque.

Lui, que j’observais jusqu’alors depuis un vieux pont suspendu, m’emmène ce matin dans sa traversée du fleuve. Il se dirige d’abord vers sa réserve de « vieux » corps, qu’il veut inspecter. Ils sont une douzaine stockés dans un discret recoin, le temps qu’ils trouvent preneurs. Étendus bras écartés dans l’eau, visages tournés vers les profondeurs, peaux brunes, ils reposent paisiblement engoncés dans leurs vêtements. « Ceux-là sont morts depuis deux ou trois semaines, ils ont déjà bien gonflés. Bientôt, ils commenceront à couler. »

Wei en tâte quelques-uns du bout de sa pagaie. L’odeur, épaisse, à trancher, est épouvantable. Des cadavres portent un gilet de sauvetage orange : « C’est moi qui les rajoute, pour qu’ils restent à la surface le plus longtemps possible. » Nous sommes au milieu des corps : « Il y en a beaucoup plus là-dessous, à quatorze mètres de profondeur. »

Une jeune femme est arrivée cette nuit ou tôt ce matin. Elle flotte sur son flanc droit, sa tête et son buste sont immergés. Le pêcheur sort une paire de gants de vaisselle de sa poche, les enfile délicatement, se met à genoux et saisit la cheville nue.

La traversée se poursuit vers le centre du fleuve. Wei ne tient pas de cap, il remonte le courant et laisse son embarcation dériver. Un coup de pagaie suffit à l’emmener où il veut se rendre : un arbre échoué à moitié immergé. Ses branches font office de filet de pêche naturel et Wei y réalise ses meilleures prises. Aujourd’hui, une jeune femme.

Elle est arrivée cette nuit ou tôt ce matin. Elle flotte sur son flanc droit, sa tête et son buste sont immergés. Le pêcheur sort une paire de gants de vaisselle de sa poche, les enfile délicatement, se met à genoux et saisit la cheville nue. « Passe-moi l’amarre devant. » La corde est nouée au pied, l’autre extrémité attachée à l’unique siège du bateau. Wei rejoint à faible allure la berge la plus proche.

Soulevée par le courant, la jeune fille laisse apparaître son dos mince, ses épaules, sa longue chevelure nouée par un élastique rouge. Elle porte un jean moulant, une ceinture dorée et un petit gilet blanc terminé par une capuche. Une bosse sur sa poche arrière de pantalon laisse deviner un téléphone portable. Sa peau est blanche, immaculée. Elle glisse paisiblement dans le sillage de Monsieur Wei. Jusqu’à l’autre rive.

Le pied sur la berge, le pêcheur prévient calmement : « À partir de maintenant, j’ai besoin d’être seul. Je vais me reposer un peu dans ma cabane et je reviendrai à midi pour la sortir de l’eau, moi-même. » Pour me permettre de rejoindre la route, Wei tient ses chiens à distance. « Quand vous rentrerez au village, s’il vous plaît, ne dites rien à mon fils. Il ne sait pas que je fais ça. Il ne comprendrait pas. »

(Les noms de certaines personnes ont été modifiés à leur demande.)