La première fois que j’ai pris cette route, j’avais des images plein la tête. C’était en juillet 2012, j’avais 21 ans et je passais une année au Viêtnam pendant mes études de sciences politiques. Il ne faut que six heures, en incluant le passage de la frontière, pour rallier en bus Phnom Penh, la capitale cambodgienne, depuis Saïgon, le poumon économique du Viêtnam.

C’était une sorte de pèlerinage dans une ville familière, alors que je n’y étais jamais allé. Les deux villes étaient très interconnectées à l’époque de la colonisation française, entre 1861 et 1953, quand les frontières actuelles ont été tracées au moment des indépendances. L’enjeu de ce voyage était de combler les lacunes de l’histoire familiale, notamment de la vie de mon grand-père paternel.

Le long de la route nationale n° 22

Cet été-là, mon père était venu avec moi. Il n’avait pas remis les pieds au Cambodge depuis quarante ans. À l’âge de 10 ans en 1968, déjà orphelin de père depuis cinq ans, il avait été envoyé en France par ma grand-mère. Il s’exprime mal en khmer et en vietnamien, pas du tout en anglais. Toute la logistique de ce voyage me revenait, les rôles s’inversaient.

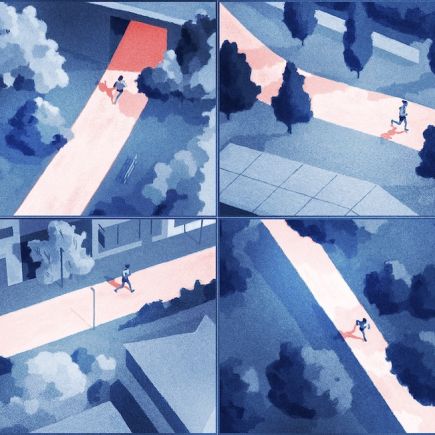

Le long de la route nationale vietnamienne no 22, chaque parcelle de terre non construite est surexploitée par la culture du riz ou des arbres fruitiers. Après le poste-frontière de Bavet commence la route nationale cambodgienne no 1, et la terre semble à nouveau respirer. Je me revois, au passage du bac sur le Mékong à Neak Luong, classant mentalement le peu que je savais de mon grand-père, à partir des fragments de souvenirs de ma famille.

L’histoire a tout ravagé

Métis né de parents inconnus, il avait été élevé dans une pagode à Phnom Penh, puis naturalisé français. Mobilisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s’était retrouvé prisonnier des Japonais pendant six mois, dans un camp de concentration en banlieue de Saïgon. Libéré, il était devenu guérisseur, circulant indifféremment entre les deux capitales, jusqu’à sa mort en 1963.

Malgré nos recherches, mon père et moi n’avons guère retrouvé de traces cet été-là. Il faut dire que l’histoire a tout ravagé. En 1970, le coup d’État du Premier ministre Lon Nol a précipité la guerre civile et s’est accompagné de massacres ciblés à l’égard des populations vietnamiennes, les poussant à fuir le pays, comme ma grand-mère et ses filles. Puis les Khmers rouges ont détruit Phnom Penh en 1975, jusqu’au cimetière où mon grand-père était enterré. Je suis rentré à Saïgon avec plus de questions que de réponses.

Compter les palmiers à sucre

En novembre 2022, j’ai refait ce trajet. En dix ans, en sillonnant le delta du Mékong comme journaliste, j’ai eu le temps de sentir combien cet espace géographique, pour les gens qui le peuplent, ne fait qu’un, malgré la frontière. Mon grand-père, à sa façon, a incarné ce territoire unique : sur sa fiche militaire, que j’ai demandée aux archives de l’armée française, deux adresses sont renseignées, l’une à Phnom Penh, jusqu’en 1947, l’autre à Saïgon, en 1951. Je l’imagine dans l’autobus, à chacun de ses innombrables voyages, à compter comme moi les palmiers à sucre qui défilent dans la rizière.

Depuis juin 2023, une autoroute reliant le poste-frontière de Bavet à Phnom Penh est en construction. Elle devrait être achevée en 2027. Cette route, modernisée, et la formalité du passage de la frontière donnent l’illusion que les relations entre les deux pays sont apaisées, alors que les tensions interethniques restent fortes. J’ignore si le « Viêtnambodge » de mon grand-père renaîtra un jour. Mais je sais que chaque fois, le long de ces 250 kilomètres, j’errerai dans ce pays imaginaire où de si nombreuses familles, comme la mienne, ont vécu.