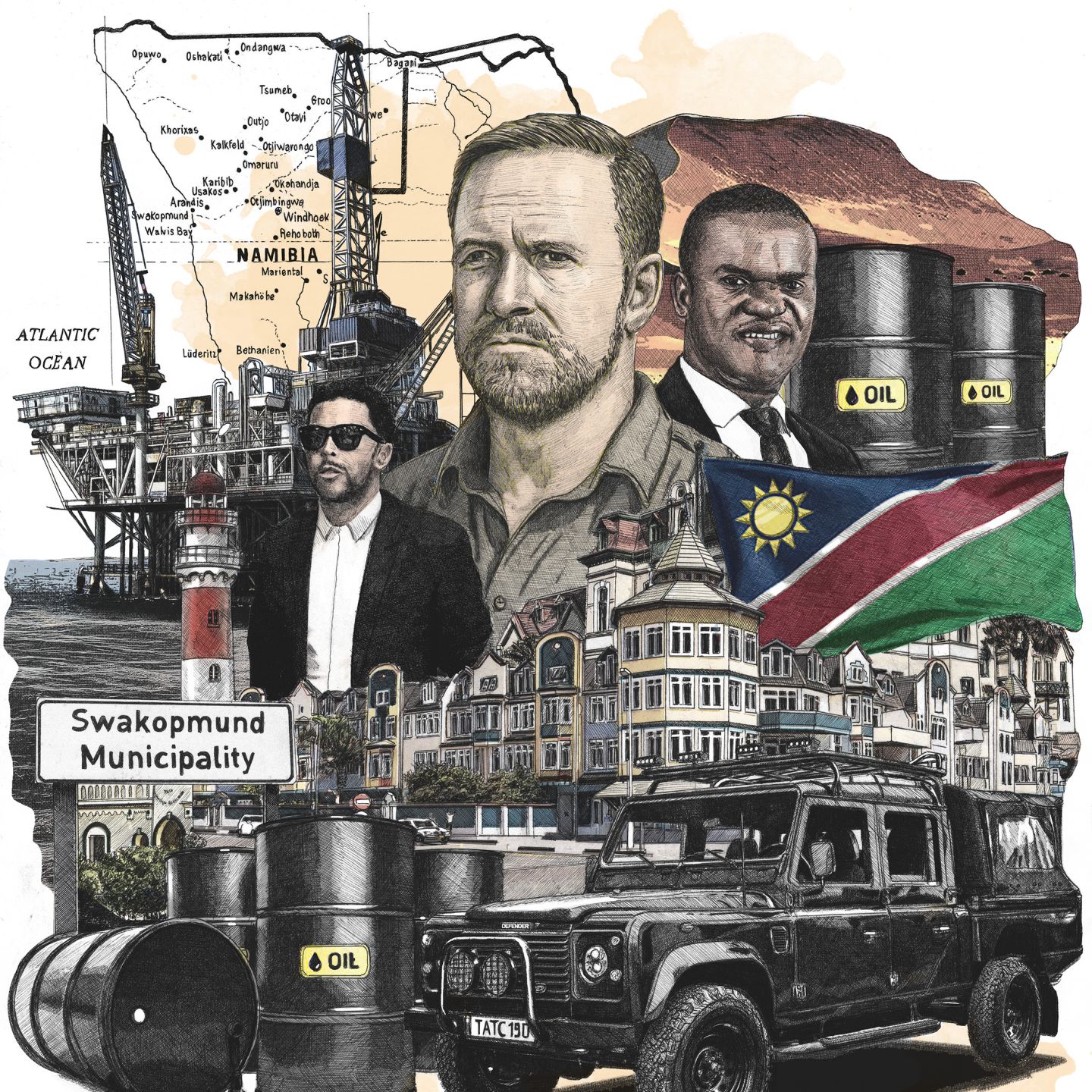

La flèche n’a pas mis une seconde à fendre l’air chaud du désert du Namib avant de se planter dans la cible, de la taille d’un vinyle, disposée 80 mètres plus loin. Phillip Steyn plisse les yeux, fait la grimace. Il a touché à 15 centimètres du cœur. Le grand gaillard sud-africain ne cherche pas à blâmer le vent, qui souffle fort en ce dimanche de février 2025 entre la station balnéaire de Swakopmund et une usine de production de sel, dont les cristaux stockés en tas pyramidaux scintillent au soleil. « J’ai encore besoin d’entraînement », reconnaît le jeune quadragénaire.

Il s’exerce pour la chasse, la vraie, dans les réserves naturelles d’Afrique dont il est familier. Ses plus grosses flèches sont capables de transpercer un buffle, « en une fois, quand on tire au bon endroit ». Les plus légères sont destinées aux gazelles ou aux springboks. « On ne veut pas faire souffrir la bête, il faut qu’elle meure sans avoir eu le temps de réaliser », professe cet ancien guide de safari pour chasseurs occidentaux, qui a gardé moult souvenirs photographiques de ses plus belles prises, des feux de camp le long de la rivière tanzanienne Kilombero et de ses missions antibraconnage dans le bush, quand il n’exhume pas un souvenir au côté de Saadi Kadhafi, fils de l’ex-dictateur libyen. C’était avant que Phillip Steyn se reconvertisse en Namibie.

Plusieurs milliards de barils

Il a atterri là, à près de 2 000 kilomètres de sa petite ville natale de Bothaville en Afrique du Sud, à la recherche de pétrole. Grande comme une fois et demie la France métropolitaine, la Namibie est, avec ses trois millions d’habitants, l’un des pays les moins densément peuplés au monde. Et, depuis quelques années, l’un des plus courtisés par les investisseurs pétroliers. L’exploitation de ses ressources en mer pourrait lui permettre de multiplier par deux d’ici dix ans la croissance de son PIB, aujourd’hui porté par les mines, la pêche et le tourisme.

L’épiphanie a été tardive dans le bassin d’Orange traversé par des otaries, des dauphins et des baleines – au large des côtes namibiennes et sud-africaines, loin des périmètres de pêche, à l’abri des regards et des contestations de la société civile. Là, les compagnies Shell, TotalEnergies et Galp ont découvert ces trois dernières années d’immenses gisements. De quoi remplir l’équivalent de plusieurs milliards de barils. À elle seule, TotalEnergies ambitionne d’en extraire et d’en exporter près de 150 000 par jour d’ici cinq ans, soit l’équivalent de la moitié de sa production en Afrique subsaharienne en 2024, tous pays confondus.

L’entreprise française cristallise tous les espoirs, notamment de l’administration et des sous-traitants. Elle hésite cependant elle aussi devant ce défi titanesque. Un record du monde est en jeu. Ses réserves sont logées à 3 000 mètres de profondeur ; or aucun projet pétrolier n’a jamais été développé au-delà de 2 900 mètres. Et puis, dans ce bassin reculé, les vents, les forts courants froids et l’importante quantité de gaz présente dans les réserves viennent compliquer les opérations et menacent de faire exploser la facture.

« Chasser du pétrole et du gaz »

Aux premières loges de cette nouvelle conquête de l’Ouest, Phillip Steyn attend et observe. Sa petite amie Natacha l’a rejoint l’an dernier. Il a loué à l’année un appartement spacieux à Swakopmund, lieu de villégiature de la société coloniale allemande de la première moitié du XXe siècle, désormais prisé des retraités en Birkenstock. La ville « manque un peu d’animation », reconnaît la jeune Française, qui a fini par trouver du charme à ses ruelles sablonneuses, son architecture coloniale germanique et son front de mer souvent brumeux. Ici, les touristes s’attardent deux ou trois jours tout au plus. Le temps d’un aller-retour sur le site de Sandwich Harbour, à 75 kilomètres de là, où des dunes parmi les plus hautes du monde se jettent dans l’océan Atlantique.

Avant même les grandes majors, Phillip Steyn a été l’un des premiers à croire au potentiel pétrolier de l’offshore namibien. Dès 2014, il a mis le cap sur le pays avec sa société d’exploration, Rhino Resources. Une entreprise créée deux ans auparavant, après que le hasard eut mis sur sa route Patrick Mulligan, un investisseur pétrolier texan à la recherche d’un acolyte. « J’ai su que c’était ma chance, se souvient Phillip, alors las de la rudesse de la vie dans le bush. On allait désormais chasser du pétrole et du gaz ! » Le jeune Sud-Africain coupe ses cheveux longs, s’achète un costume, une cravate bon marché et un aller-retour pour le Texas. À Dallas, sur la pelouse du club de golf Brook Hollow, il scelle sa collaboration avec Patrick. La Namibie sera leur principale cible. « Le prix du baril était très bas, personne d’autre ne s’intéressait à la zone. »

En échange d’une promesse

Une compagnie brésilienne, HRT, avait affirmé un an plus tôt avoir trouvé des traces d’hydrocarbures au large. Elle a depuis plié bagage. Rhino Resources a donc obtenu début 2015 deux « blocs » – des concessions pétrolières –, puis un autre en 2017. Le ticket d’entrée ne coûtait rien : dans ces eaux quasiment vierges d’exploration, les autorités cédaient à cette époque les permis en échange de la promesse de travaux de forage. Sans savoir que la valeur de ces concessions de plusieurs milliers de kilomètres carrés allait exploser. Et, en avril 2025, Rhino a annoncé sa première découverte. À Windhoek, la capitale namibienne, on murmure aujourd’hui qu’elle pourrait être assise sur des réserves d’une taille similaire à celles de TotalEnergies. Les études doivent confirmer ce potentiel.

Phillip est fier, mais aussi amer. Sur fond de conflit avec ses anciens partenaires, le robuste blond d’origine afrikaner a été forcé d’abandonner en 2019 sa société et de se reconvertir, au sein de l’entreprise américaine Tiger Rentals, dans la sous-traitance logistique qui permet aux pétroliers d’externaliser la construction de leurs infrastructures, le transport de leurs employés ou leur approvisionnement en matériel. Il aurait préféré rester à la tête de Rhino Resources, plutôt que de rejoindre la ronde de ces dizaines de prestataires – namibiens, français ou encore américains – volant en essaim autour des explorateurs. Il se console avec un revenu mensuel de plusieurs milliers de dollars, qui lui permet de vivre très aisément dans un pays où le salaire moyen est d’environ 860 dollars.

Il m’a juste dit qu’il avait monté une boîte. Je pensais que j’avais rencontré un type normal. En fait, pas du tout.

Natacha, compagne du cofondateur de Rhino Resources

Comme les autres, Phillip attend la première « décision finale d’investissement » (FID), la signature d’un contrat qui engagera les opérateurs et marquera le début de l’exécution des projets dans le pays. Les perspectives sont alléchantes. À lui seul, le projet de TotalEnergies est susceptible de générer 2,5 milliards de dollars de contrats de sous-traitance. Alors l’homme tue le temps en jouant à Call of Duty et en s’entraînant dans le désert. Natacha s’est créé un petit réseau d’amies, des femmes qui, comme elle, ont suivi leurs conjoints, cadres du pétrole ou de la logistique. « Quand je l’ai rencontré, il m’a juste dit qu’il avait monté une boîte. J’ai mis quelques mois à saisir l’ampleur de la chose. Je pensais que j’avais rencontré un type normal. En fait, pas du tout. »

Deux illuminés

Immanuel Mulunga se souvient encore de ce jour-là, il y a vingt ans, au début de l’été austral. Il marchait seul dans les couloirs du pavillon BMW, bâtiment immaculé au cœur du quartier ultra-touristique du Waterfront, au Cap, en Afrique du Sud. Les panneaux d’affichage étaient floqués aux couleurs de la conférence Africa Oil Week 2005. Il avait alors tout juste 34 ans et une mission : promouvoir le potentiel pétrolier de son pays auprès des investisseurs internationaux, pour le compte de l’État namibien. Pendant deux décennies, le fonctionnaire a prêché de salles de conférences en cocktails nocturnes où, l’alcool aidant, les deals se nouent plus facilement.

La route de ce « petroleum commissioner » adepte des costumes bling-bling croise d’ailleurs celle de Phillip dans l’une de ces réceptions, à l’hôtel Hilton de Windhoek en 2013. À cette époque, les deux hommes font presque figure d’illuminés. Bien sûr, la Namibie est voisine de l’Angola, alors deuxième producteur de pétrole d’Afrique subsaharienne. Mais sa roche est géologiquement trop complexe, l’environnement trop inhospitalier. Ça ne vaut pas le coup.

Découvertes massives

Le vent tourne quelques années plus tard. En 2017, TotalEnergies et Shell, qui ont atteint leurs limites dans leur bastion historique du golfe de Guinée, sont les premières à prendre le risque d’investir en Namibie. Leurs investissements aux Émirats arabes unis et au Qatar ne suffiront pas à étancher leurs ambitions et la soif de leurs actionnaires. Après des décennies d’exploitation, la production des gisements de TotalEnergies ralentit au Gabon et au Congo. Les perspectives en Angola ou au Nigeria ne permettent pas d’espérer une relance. Shell a revendu ses blocs gabonais à une petite junior britannique. Les majors doivent se réinventer, loin de leurs bases ouest-africaines. Quelques années plus tôt, elles ont investi en Afrique du Sud. Comme la Namibie, le pays fait partie de ce que l’industrie pétrolière nomme les « nouvelles frontières », ces régions vierges d’exploration et de perspectives concrètes.

Le pari est gagnant. En Namibie, Shell puis TotalEnergies annoncent coup sur coup des découvertes en 2022. Massives. Immanuel Mulunga, qui a entre-temps pris la tête de la société pétrolière d’État Namcor, ne les attendait plus. « Nous avons presque été pris de court. C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que nous étions dans le jeu. » En un an, le petit poucet namibien change de statut. Les pionniers se retrouvent courtisés par les géants. En 2024, BP et ENI offrent plus de 300 millions de dollars à Rhino Resources pour prendre la main sur 42,5 % de son bloc. Le prix d’entrée dans le bassin d’Orange explose.

Tout le monde dit que c’est de la corruption. Je pense que les gens sont jaloux.

Immanuel Mulunga, ex-directeur de la société pétrolière d’État namibienne

Les cadres de Namcor en profitent. Immanuel Mulunga investit dans l’immobilier, achète une, puis deux, puis trois Range Rover. Sur la plaque d’immatriculation de l’une d’entre elles, il fait inscrire « OIL 1 ». « Cette voiture est vite devenue plus célèbre que moi, maugrée l’ancien fonctionnaire, dont l’air perpétuellement renfrogné et le rictus cachent un caractère affable. Tout le monde dit que c’est de la corruption. Je pense que les gens sont jaloux. »

La route nationale B2, qui quitte Swakopmund par le sud, termine sa course à Walvis Bay en cheminant entre les dunes et l’océan. Phillip l’emprunte chaque matin pour rejoindre son bureau, où il œuvre seul pour le compte de Tiger Rentals. Drapée dans un brouillard épais et quasi permanent, l’imposante plateforme de forage West Eclipse se dessine à l’horizon. Ce semi-submersible de la compagnie Seadrill, acheminé pour des réparations puis laissé à l’abandon, n’a jamais creusé de puits en Namibie. Mais à l’entrée de l’unique port en eau profonde du pays, sa structure métallique si caractéristique fait office de symbole.

Car Walvis Bay se rêve plus que jamais en hub d’une nation d’Afrique australe enfin productrice d’hydrocarbures. Des dizaines de compagnies de services se sont déjà ruées dans ce nouveau far west. Les entreprises namibiennes ont vu débarquer des poids lourds, comme les Français Bourbon Logistics et Africa Global Logistics (AGL, anciennement propriété de Bolloré) ou encore les Américains Schlumberger et Baker Hughes.

Des millions sur des comptes en Suisse

Dans les larges allées de la bourgade industrieuse, il n’est pas rare de croiser la Bentley rutilante de Knowledge Katti, le plus célèbre homme d’affaires namibien. Sa plaque d’immatriculation à lui porte son prénom. Un enfant du pays, né en 1973 et élevé par sa grand-mère à Kuisebmond, le plus gros township de Walvis Bay. Avec Immanuel Mulunga, il fait partie des rares locaux à qui l’industrie naissante a déjà profité. D’abord engagé dans la pêche et les mines, Knowledge Katti a consolidé sa fortune grâce à la revente de licences pétrolières obtenues entre le milieu des années 2000 et le début des années 2010, lorsque son ami Obeth Kandjoze, ex-ministre des mines et de l’énergie, était responsable de l’exploration au sein de Namcor. Ses admirateurs vantent son « flair », tandis que les critiques attribuent son succès à sa proximité avec l’ancien président Hage Geingob.

Le plus important quotidien indépendant du pays, The Namibian, a mené plusieurs enquêtes dès les années 2000 sur la façon dont Knowledge Katti a utilisé ses connexions politiques, avec Immanuel Mulunga et plusieurs ministres, pour obtenir ses blocs. D’autres médias, à l’instar du mensuel Insight Namibia, ont plus directement affirmé qu’il aurait versé d’importantes sommes d’argent pour arriver à ses fins. L’homme d’affaires n’a toutefois jamais été poursuivi en Namibie pour corruption d’agents publics.

L’autorité judiciaire n’a pas davantage bougé lorsque The Namibian a révélé en 2022, dans le cadre de l’enquête collaborative Suisse Secrets – issue d’une fuite d’informations venues de plus de 18 000 comptes bancaires administrés par le Crédit suisse –, des versements réalisés par Knowledge Katti vers des comptes en Suisse entre 2010 et 2013, pour un montant de plus de 100 millions de dollars namibiens (6 millions de dollars américains au taux de change de l’époque). « L’origine des millions de Katti en Suisse n’est pas claire, mais le flux d’argent a coïncidé avec son implication dans deux transactions pétrolières et minières », soulignait alors le quotidien, qui interrogeait au passage l’efficacité du système fiscal namibien et l’indulgence dont a pu bénéficier cet homme « souvent au centre de la controverse » et régulièrement accusé « d’avoir accordé des faveurs à des responsables politiques ».

Louis Vuitton et jet privé

Dans sa ville natale, Knowledge Katti donne rendez-vous au restaurant Godenfang, devenu le repaire des pétroliers. Il est celui qui a introduit les premiers gros investisseurs internationaux, les Brésiliens de la société HRT, en Namibie en 2011. Après un forage décevant en 2014, ceux-ci sont partis. Lui est resté. Éternelles lunettes de soleil sur le nez, cet adepte des ensembles Louis Vuitton ne se déplace plus qu’en jet privé et vit entre les États-Unis et la Namibie. Grâce à sa fondation, il finance des bourses pour les étudiants namibiens et des programmes caritatifs – et le fait savoir sur les réseaux sociaux.

Surtout, via sa société Custos Energy, il possède une participation de 10 % dans le prometteur bloc de l’entreprise portugaise Galp, et 15 % des licences de l’australienne Woodside Energy et de l’américaine Chevron. Deux cordes manquent à son arc : une participation dans le bloc de TotalEnergies et une dans celui de Rhino Resources. Mais la valeur des concessions des uns augmentant grâce aux découvertes des autres, l’homme d’affaires a tout intérêt à les voir annoncer un succès.

Phillip regarde tout cela de loin désormais : en échange de ses parts, la nouvelle direction de Rhino Ressources lui a versé 50 000 dollars. Un montant qu’il a contesté devant la Cour suprême de la Caraïbe orientale – Rhino étant enregistrée dans les îles Vierges britanniques – pour obtenir une compensation qu’il estime équitable, soit au moins 1,7 million de dollars. L’affaire est toujours en cours d’instruction. L’annonce de la première découverte de Rhino, ce 24 avril 2025, lui a mis un coup au moral, mais il reste philosophe. « La vie continue. »

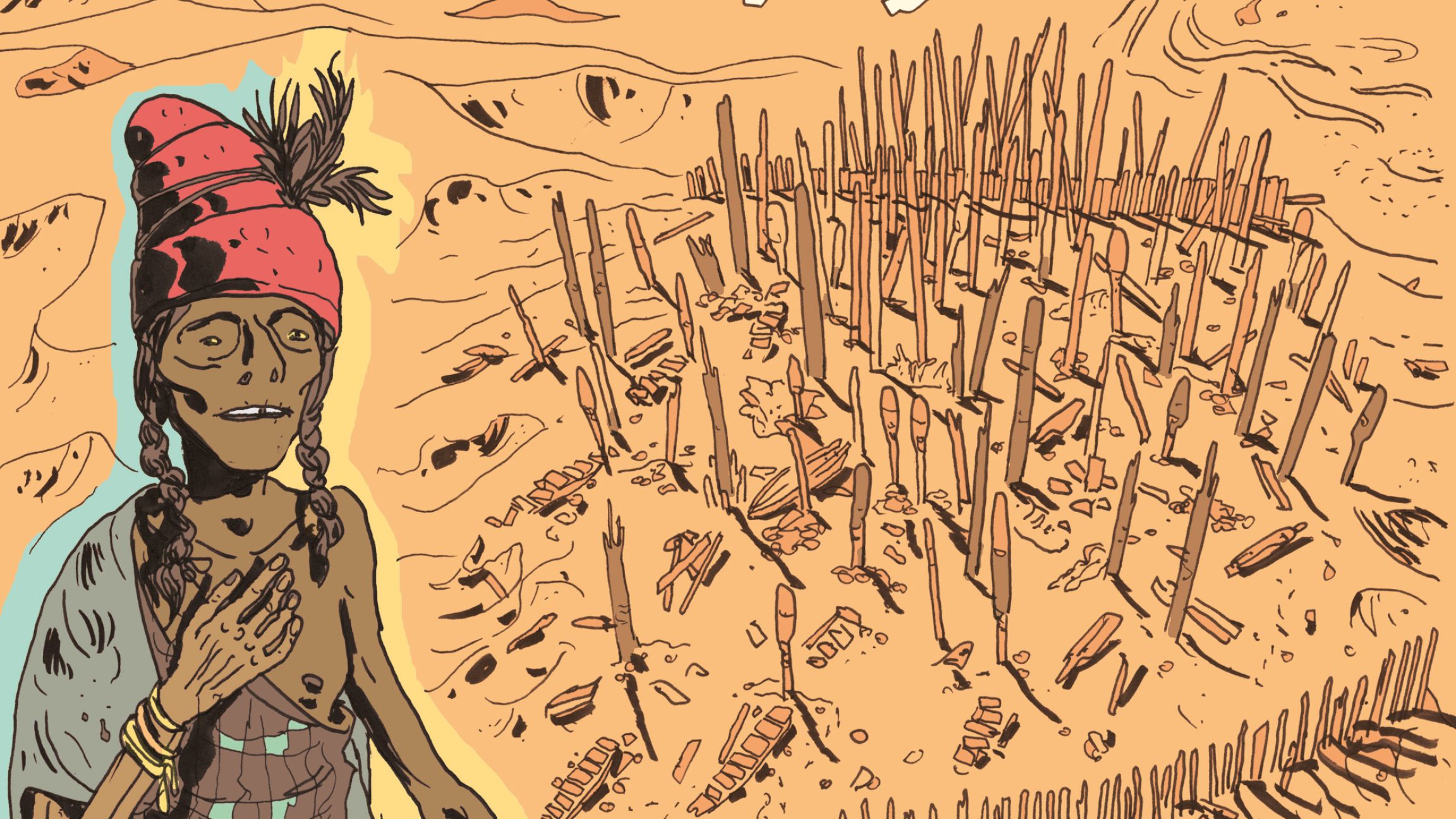

La déesse aux yeux clos

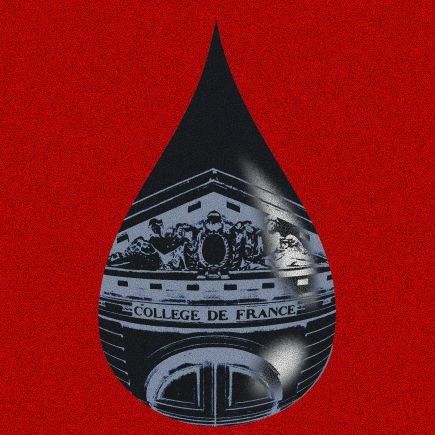

Quand le visiteur pénètre au seizième étage de la tour Coupole, siège de TotalEnergies dans le quartier de la Défense, près de Paris, il tombe sur un panneau cryptique pour les non-initiés, qui annonce en majuscules : « GPI Vénus, Namibia ». Dans le jargon, GPI signifie « groupe projet intégré » et désigne une équipe multidisciplinaire travaillant sur un même projet au sein d’une entreprise. Le quart droit du panneau est occupé par un logo aux couleurs du drapeau namibien – bleu, rouge, jaune, vert – représentant une tête de femme, déesse aux yeux clos, dont les cheveux cachent une partie du visage. Vénus est le nom donné au gisement pétrolier découvert en 2022 en Namibie par TotalEnergies. Les géologues ont d’abord pensé le baptiser Éros. Le gisement voisin de cette même licence s’appelle Olympe.

La grande aventure pétrolière entamée dans les eaux tumultueuses du bassin d’Orange se décline désormais en savants calculs mathématiques visant à éliminer les incertitudes et maximiser les profits. Développeurs, ingénieurs et économistes cherchent la formule qui leur permettra de ramener les coûts de production de Vénus à 20 dollars le baril, exigence interne pour tout lancement de nouveaux projets. Le temps presse. La Namibie veut prendre au plus vite sa place parmi les nouveaux prétendants au titre de pays producteur. Elle reste toutefois soucieuse de ne pas paraître hostile aux discours sur la transition énergétique prônée par ses partenaires financiers, notamment européens. Et doit pour cela satisfaire une double exigence : fournir du pétrole à court terme et investir dans les renouvelables.

Les hydrocarbures pour financer la transition énergétique : la rengaine est bien connue, notamment du grand patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Auditionné en avril 2024 par une commission d’enquête du Sénat français, il déclarait : « Si je veux investir dans le système B [les énergies décarbonées, NDLR], il faut que je tire l’argent de quelque part […] donc nous continuons à investir dans le système A », soit les hydrocarbures. Il est aussi le seul PDG des majors engagées dans le bassin d’Orange à se risquer à des estimations, anticipant une décision finale d’investissement en 2026, comme il l’a confirmé le 25 avril 2025 à la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Il faut dire que TotalEnergies a consacré à ce pays la moitié de son budget d’exploration en 2023, un tiers en 2024. « À l’exception du Suriname, TotalEnergies n’a pas de nouvelle frontière d’exploration, analyse un cadre de leur principal sous-traitant en Namibie. Ils n’ont pas le choix, ça doit marcher ici. »

Mauvais vaudeville

La société publique Namcor, elle non plus, n’a pas le choix. Un mauvais deal avec le négociant Gunvor l’a laissée criblée de dettes. Immanuel Mulunga est parti à l’issue de ce qui ressemble à un mauvais vaudeville. En mars 2023, près d’un kilogramme de cannabis, soixante morceaux de crack et dix grammes de cocaïne avaient été retrouvés dans la voiture de la présidente du groupe, Jennifer Comalie. Accusant Mulunga, elle a par la suite obtenu sa suspension pour un paiement qu’il avait réalisé afin de financer l’entrée de Namcor dans un bloc angolais.

Bien que blanchi par la commission anticorruption namibienne, il n’a jamais été réintégré. Désormais à la tête de sa propre société de conseil pétrolier, Admiral Petroleum Advisory, il attend avec impatience, comme Phillip Steyn, la FID de TotalEnergies. Celle qui ouvrira l’accès à l’extraction du premier baril, à l’horizon 2030. Knowledge Katti, quant à lui, s’est tourné vers des investissements pétroliers en Angola. Après avoir révélé le potentiel du bassin d’Orange au reste du monde, les pionniers ont été écartés du devant de la scène au profit des géants, les nouveaux maîtres du jeu.