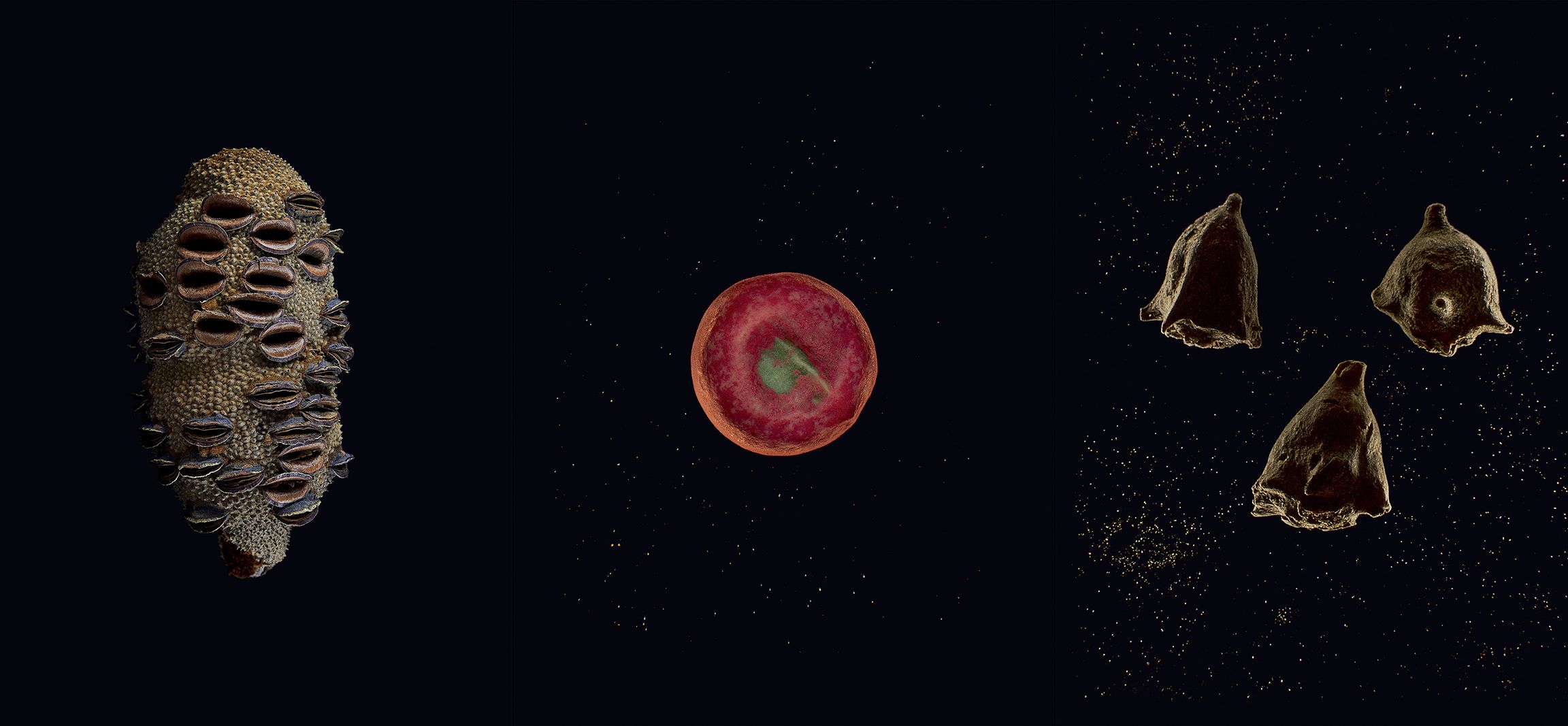

La moindre entaille peut tout faire capoter. Catherine Gautier inspire un grand coup, ajuste sa blouse blanche et saisit un scalpel. Sur la paillasse du laboratoire gît une curieuse corne verte d’une trentaine de centimètres, dure comme de la pierre : une inflorescence en formation, la tige qui portera les futures fleurs. La biologiste aux boucles sculptées épluche les couches de feuilles avec précaution. Volontiers volubile, elle maintient pendant l’opération un silence concentré. Un minuscule plumeau pâle, ébauche de floraison, apparaît enfin, intact.

D’un air victorieux, la responsable de la conservation du Conservatoire botanique national de Brest le saisit avec une pince en métal pour le désinfecter, puis le déposer dans un tube à essai, où il sera dopé aux vitamines. Voilà sur quoi repose la dernière chance de reproduire l’unique survivant de l’espèce Hyophorbe amaricaulis. La plante la plus rare au monde, puisque c’est la seule, en l’état des connaissances actuelles, dont il ne reste qu’un exemplaire.

Le rescapé grandeur nature se dresse à 10 000 kilomètres du Finistère et à 550 mètres d’altitude sur le plateau central de l’île Maurice, dans l’océan Indien. C’est là que l’inflorescence a été prélevée sept jours plus tôt, au printemps 2023, avant d’être acheminée en avion. Depuis quatre ans, Catherine Gautier et ses collègues se sont lancés dans ce projet de sauvetage comme dans une course contre la montre : le palmier centenaire, déjà fragile, peut mourir à tout moment. Un cyclone trop violent, une attaque fatale de termites, et c’est fini.

Dossiers, graines et tubes à essai

Endémique de Maurice, l’espèce n’existe nulle part ailleurs. En l’absence de congénères, il ne peut plus produire de graines naturellement, ni donc avoir de descendant. Seules deux solutions pourraient permettre de sauver l’espèce : la culture in vitro d’un embryon immature ou de cellules de l’inflorescence. Le Conservatoire botanique s’est associé à un laboratoire spécialisé dans les biotechnologies végétales, plus habitué à mettre au point des variétés de chou-fleur, d’abricot ou d’asperge qu’à manipuler des plantes en voie de disparition, pour réussir là où des chercheurs du monde entier ont déclaré forfait. Depuis quarante ans, des spécialistes mauriciens, anglais ou irlandais ont tenté d’éviter la disparition du seul Hyophorbe amaricaulis encore sur Terre. Sans succès.

Dans le bureau de Stéphane Buord, directeur scientifique des opérations internationales du Conservatoire, on trouve des dossiers, des graines et des tubes à essai remplis de plantes minuscules qu’il décrit avec tellement d’emphase que rapidement vous les regardez comme des trésors. Depuis 2019, ce biologiste pince-sans-rire pilote avec détermination le projet de sauvetage de l’espèce avec ses partenaires mauriciens. Pourquoi le palmier plus qu’un autre ? Certes la plante n’existe plus qu’en un seul exemplaire, mais elle n’a ni vertus médicinales, ni caractéristiques rares qui la distingueraient des autres. Ni plus ni moins, en tout cas, que le million d’espèces végétales et animales menacées dans le monde et recensées par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Et puis, il existe plus de 2 500 espèces de palmiers sur Terre. Alors, une de plus, une de moins…

Le panda des plantes

Pour Stéphane Buord, la question ne se pose pas en ces termes : ce palmier fait partie d’un patrimoine, il incarne l’histoire de milliers d’années d’interactions entre le vivant et l’environnement. C’est bien suffisant pour mériter une débauche d’énergie et de moyens. « On peut comparer la biodiversité à une maison. Chaque espèce est une brique, elle a une vie propre mais ne se développe que dans un contexte, un écosystème. Si on enlève une brique, ce n’est pas si grave. Si on en perd une dizaine, ça tient encore. Mais au bout de cent, la maison menace sérieusement de vous tomber sur la tête », justifie Stéphane Buord.

Au pied de son bureau, dans un vallon en pente vers la mer, le Jardin botanique de Brest abrite depuis 1975 l’une des plus riches collections au monde de plantes menacées d’extinction. L’établissement a déjà sauvé plusieurs espèces. « Qui nous dit qu’un jour on ne découvrira pas que le palmier recèle une molécule capable de guérir une maladie ? », interroge Catherine Gautier, dont l’amour de la flore lui vient d’une grand-mère cueilleuse, et qui veille avec abnégation sur une banque de graines de 2 000 espèces en danger. L’équipe brestoise va plus loin encore. Et si Hyophorbe amaricaulis devenait « le panda des plantes » ? Une icône emblématique et majestueuse capable de donner un élan à la protection des végétaux.

Le directeur des opérations internationales mise sur lui comme porte-étendard, « avec son côté dernier des Mohicans, plus à même de susciter l’empathie qu’une modeste herbacée ». Car, malgré l’urgence, la cause de la flore ne mobilise pas les foules. Deux botanistes américains ont inventé à la fin des années 1990 le terme de « plant blindness » pour désigner cette indifférence à l’égard de la flore, considérée comme un décor, sans qu’on en apprécie les spécificités et l’importance. « Je vous mets au défi de me citer une seule plante disparue ou menacée qui soit populaire », lance Stéphane Buord. Rien à voir avec la compassion suscitée par les ours blancs, les tigres ou les bonobos. Les Mauriciens en savent quelque chose.

Un laboratoire de l’extinction

L’arrivée sur l’île Maurice en avion est spectaculaire : lagons turquoise, longues plages de sable blanc et la silhouette du Morne Brabant, une molaire de 550 mètres d’altitude qui se dresse au cœur d’une vaste plaine. Dès la sortie de l’aéroport, la fierté locale, le dodo, est partout : dans les boutiques de souvenirs et sur les billets de banque. Ce gros pigeon qui ne savait pas voler s’est éteint moins d’un siècle après l’installation des premiers colons. Chassé par les hommes, incapable de se défendre face aux prédateurs débarqués des cales des navires (qui le mangeaient lui, ou ses œufs), il est devenu un symbole de la disparition des espèces animales du fait des activités humaines. « Le dodo est un emblème de ce que nous sommes : un laboratoire de l’extinction. Ici, nous travaillons sur le front, c’est l’un des lieux au monde qui compte le plus d’espèces menacées », se désole Vincent Florens, le bien nommé. Professeur d’écologie à la faculté des sciences de l’île Maurice, il est engagé dans la protection de la faune et de la flore de sa terre natale comme dans « une bataille perdue d’avance », qu’il veut mener malgré tout « pour être du bon côté de l’histoire ».

Les institutions mauriciennes ont noué les premières relations avec le Conservatoire botanique de Brest dans les années 1970. Leur collaboration a notamment permis d’éviter l’extinction de Cylindrocline lorencei, un arbuste de la famille des pâquerettes, aux feuilles duveteuses et aux délicates fleurs mauves. La plante doit sa survie à des graines collectées avant son extermination, et stockées dans des congélateurs bretons. Si les essais de germination naturelle n’ont pas fonctionné, l’équipe du Conservatoire de Brest est parvenue à déceler dans l’embryon des cellules encore viables. Cultivés in vitro, ces tissus ont permis de régénérer des plantes entières. Une prouesse technique. Dans les années 2000, le recours aux biotechnologies pour sauver des végétaux rares se pratiquait encore très peu. Trois clones permettent depuis 2009 de multiplier l’arbuste à grande échelle. En 2020, des jeunes Cylindrocline lorencei ont été rapatriés à Maurice et réintroduits dans la réserve de Pétrin, au cœur du parc naturel des gorges de Rivière Noire.

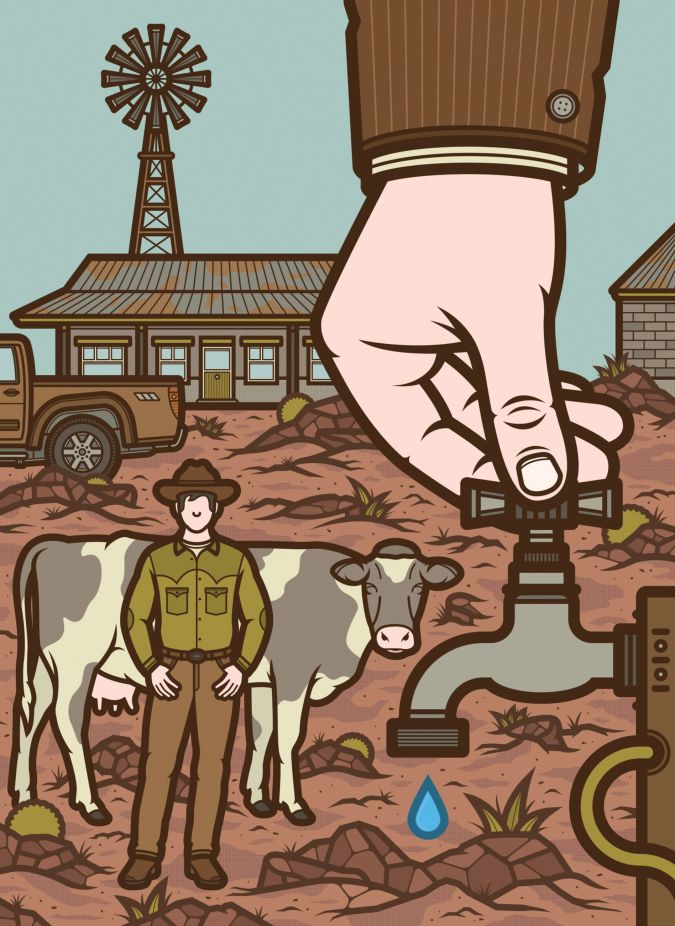

Un modèle pour le palmier solitaire, que le service des forêts de Maurice surveille depuis les années 1980. La plante n’avait alors déjà plus de congénères. Problème : elle est allogame, c’est-à-dire qu’elle produit ses fleurs mâles et femelles successivement, ce qui empêche l’autofécondation dont sont capables d’autres végétaux. Pour espérer désormais obtenir des fruits, il faut donc polliniser les fleurs à la main. L’opération consiste à récolter le pollen dans un filet puis à le déposer au pinceau sur les fleurs femelles. Si le processus fonctionne, il faut attendre ensuite deux années avant que le fruit donne une graine mature, capable d’engendrer un nouvel individu. Malheureusement, avec ce palmier orphelin, ça n’a pas été aussi simple…

Pourquoi ses graines semblent-elles stériles ?

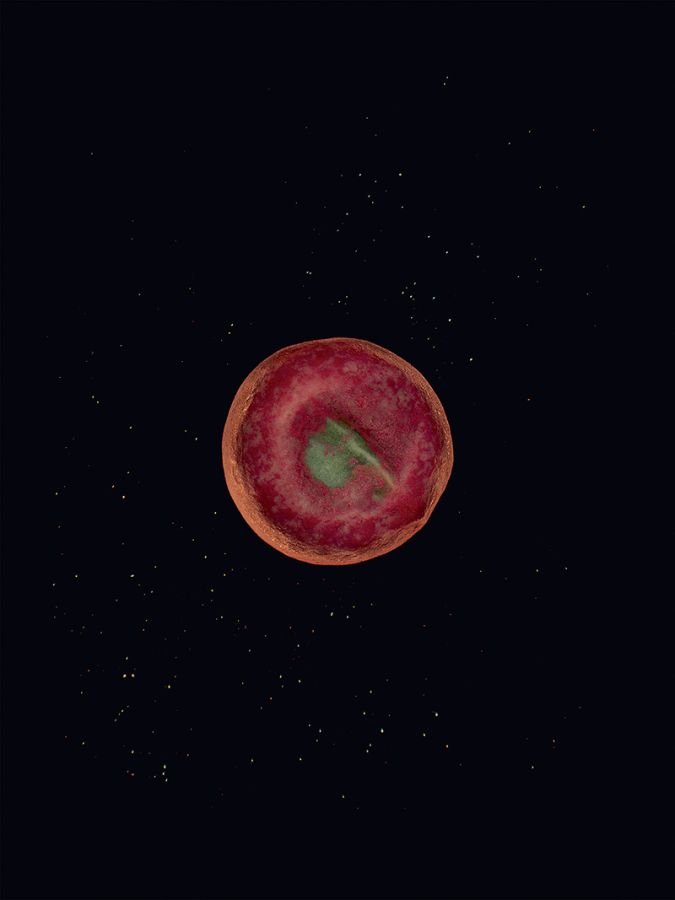

Sur le faible échantillon de fruits obtenus par les fécondations manuelles déjà expérimentées, très peu ont donné naissance à une graine viable depuis les premiers essais de 1985, sans que personne ne puisse vraiment l’expliquer. Pourquoi ses graines semblent-elles stériles ? Pour le comprendre, le ministère de l’Agriculture mauricien et le service des parcs nationaux ont conduit de multiples programmes de recherche et se sont entourés de partenaires du monde entier.

En 1987, des biologistes irlandais ont ainsi tenté la culture in vitro d’embryons immatures, prélevés dans les graines de Hyophorbe amaricaulis, sans succès. En 2006, après de longues négociations avec les autorités mauriciennes, Viswambharan Sarasan, directeur de recherche de l’un des plus prestigieux centres de recherche botanique au monde, Kew Gardens à Londres, a obtenu le droit de prélever des fruits. Cette fois, la culture in vitro a fonctionné et la victoire n’a jamais semblé si proche. Mais trois mois plus tard, quand les précieuses plantules sont sorties de leurs fioles, elles ont rendu l’âme une à une…

Conserver les fruits au frigo

Nouvelle tentative en 2010. Cette fois, c’est le « messie des plantes » qui s’est penché sur le cas du palmier. Électron libre tendance survolté, l’Espagnol Carlos Magdalena a adopté ce surnom que lui a donné la presse de son pays – sa longue chevelure brune n’y est sans doute pas pour rien –, au point d’en faire quelques années plus tard le titre de son livre, récit d’une vie à courir le monde au chevet des végétaux rares. Parmi ses faits d’armes, le sauvetage du café marron, un arbuste des îles Mascareignes. Pour le palmier, le personnel des parcs nationaux de Maurice a suivi les recommandations du botaniste : conserver les fruits en sac stérile et les stocker au frigo.

Avant de reprendre l’avion pour l’Europe, Carlos Magdalena s’est arrêté pour récupérer le matériel à la pépinière, tombant nez à nez avec un ouvrier horticole en train de mâcher les fruits de l’arbre à protéger. Le coupable a immédiatement précisé que c’était la première fois qu’il goûtait cette variété. Quiproquo, indifférence ou provocation, personne ne sait ce qui a rendu l’incident possible. Au bord de la crise de nerfs, Carlos Magdalena a quitté l’île avec trois graines, qui ont péri peu après.

Pendant ce temps, le palmier a vieilli, il montre aujourd’hui des signes de faiblesse. Ses fruits tombent au bout de quelques mois, bien avant qu’on puisse y déceler un embryon. Une plaie se creuse sur son stipe – son tronc. Les cas désespérés n’effraient pas Stéphane Buord. On peut même dire qu’il les affectionne, en digne héritier du fondateur du Conservatoire de Brest, Jean-Yves Lesouëf, l’un des premiers à s’être alarmé du sort des plantes dès les années 1960.

À coups de gourdin

Si le paysage de Maurice paraît verdoyant vu du ciel, on estime que seuls 2 % des forêts qui couvraient l’île avant l’arrivée des hommes existent encore. Déforestation, pression démographique, urbanisation : l’histoire s’est ici écrite en accéléré, au détriment de nombreuses espèces. « L’île Maurice fut l’un des derniers territoires au monde à être colonisés par les hommes et c’est l’un des plus détruits. On est un peu une caricature du monde, en pire », résume l’universitaire Vincent Florens, capable d’autant de cynisme que d’abattement quand il dépeint son pays.

Les Hollandais, les premiers à s’établir sur cette île, vierge de toute occupation humaine jusqu’en 1598, ont découvert une terre paradisiaque couverte d’arbres rares et précieux. La nourriture était abondante et la faune peu farouche. Une gravure montre deux marins chevauchant une tortue géante sur la plage tandis que d’autres persécutent des oiseaux à coups de gourdin. L’éden s’est vite transformé. Avec les Européens ont débarqué des animaux exotiques – singes, rats ou cochons – qui ont mis en péril l’équilibre insulaire et causé des ravages sur la faune locale, inadaptée à toute forme de concurrence. Les Hollandais ont abattu les arbres du rivage, notamment les ébéniers, pour exploiter le bois noir du centre de leur tronc.

Quand les Français ont pris possession de l’île en 1715, ils ont continué le saccage pour la transformer en colonie rentable, jusqu’à ce que les Anglais la leur ravissent et intensifient la production de canne à sucre. Le plateau sur lequel pousse Hyophorbe amaricaulis est l’une des dernières zones à avoir subi la déforestation. À l’époque, les colons, établis sur les côtes, ne s’y hasardaient que pour poursuivre les esclaves marrons. Peu à peu, les plantations de canne ont progressé. Sur les hauteurs, la forêt a été exploitée à partir de 1850, et des villas ont jailli de terre. En 1890, on comptait déjà 10 000 habitants à Curepipe. La ville a émergé si vite « qu’on pourrait croire son plan dessiné par un halluciné », rapporte l’historien Charles Giblot Ducray, dans son Histoire de la ville de Curepipe (1957).

Casino délabré

À l’arrivée à la gare routière de Curepipe aujourd’hui, les clichés enchanteurs des agences de voyage sont bien loin. Un microclimat assure un ciel souvent gris. L’air est gorgé d’humidité. La ville construite sur des marécages a été asséchée par un système de drains, mais comme l’explique un Curepipien, en pataugeant en sandales dans son jardin, « lors des grosses pluies, l’eau reprend ses droits ». Au cœur du centre-ville, le marché se déploie dans un étrange bâtiment en forme de silo à grains. En face, le casino est tellement délabré qu’on lui trouve au premier abord le charme d’un établissement abandonné. En regardant de près, on découvre qu’il ne l’est pas. La presse locale indique néanmoins qu’il n’a plus de quoi payer les gains des clients.

À quelques arrêts de bus de là, le Jardin botanique est désert au petit matin. Seule une promeneuse en fait le tour d’un pas pressé. Elle interrompt sa marche le temps d’une mise en garde : « Attention, des voleurs peuvent surgir des bosquets ! » Mais il n’y a que des chiens errants pour rôder autour du kiosque à musique victorien et le long des bassins remplis de nénuphars. À l’abri de l’agitation de la ville, le jardin de deux hectares abrite de nombreuses espèces indigènes, comme le bois macaque aux larges feuilles luisantes ou encore l’arbre du voyageur, déployé comme un éventail.

Le voilà enfin, le palmier orphelin, à côté d’une poubelle et protégé par une cage en métal. « C’est ça, une plante rare ? »

Au détour d’une allée, le voilà enfin, le palmier orphelin connu des botanistes du monde entier, juste à côté d’une poubelle et à l’ombre d’un opulent camphrier. Son stipe grêle et grisâtre, entaillé d’une profonde fissure, soutient sa maigre couronne formée de quatre palmes. La cage de métal de plusieurs mètres de haut qui l’encercle pour le protéger et permettre de grimper jusqu’à ses fleurs ne fait que renforcer la pitié qu’il inspire. « C’est ça, une plante rare ? » Voilà ce qu’a pensé Émeline Renou, jardinière au Conservatoire botanique de Brest quand elle a pris ses fonctions auprès des espèces menacées. Et c’est bien la première impression que provoque la plante la plus rare au monde sous le ciel gris de Curepipe.

L’après-midi, le jardin s’anime, mais aucun flâneur ne daigne s’attarder devant le vieux palmier. En face de la plante esseulée, trois générations d’une même famille dégustent des sablés recouverts d’un glaçage aux couleurs nationales, en l’honneur des 55 ans de l’indépendance de la République mauricienne, célébrés la veille. Ils connaissent vaguement l’histoire d’Hyophorbe amaricaulis, mais ouvrent des yeux stupéfaits en apprenant que l’espèce n’existe nulle part ailleurs. « Peu de Mauriciens ont conscience de l’exceptionnelle biodiversité de leur île. Sur un territoire où l’on a détruit 95 % des forêts, comment voulez-vous que les gens aiment la nature ? », se désole Vincent Florens.

Ramener la corne à la maison

Stéphane Buord reconnaît que ce vieux palmier est « dégingandé ». Chaque année, avec Catherine Gautier, il se rend à Maurice pour différents programmes de conservation. Quand il pense à Hyophorbe amaricaulis, il entend le tic-tac du chronomètre. Les essais en cours sont encourageants, mais rien n’est encore joué. En l’absence de graines suffisamment matures pour extraire un embryon, Catherine Gautier a réussi à mettre en place un protocole en travaillant sur une espèce voisine mais bien moins rare. En parallèle, elle tente depuis un an la culture in vitro de l’inflorescence. Après deux échecs, le dernier essai en date a produit de minuscules amas de cellules. La piste est prometteuse : l’équipe brestoise veut retenter le même protocole afin de multiplier ses chances de régénérer une plante. Catherine Gautier a demandé à son intermédiaire à Maurice, Kersley Pynee, de lui expédier du matériel frais.

Le technicien du service des parcs nationaux est incollable sur Hyophorbe amaricaulis. Et il veut croire au succès de cette opération de sauvetage. Ce fervent pentecôtiste d’origine créole ne manque pas de « remercier Dieu » quand il raconte son apprentissage tardif de la botanique, entre mémorisation des termes latins et sorties dans les bois dès l’aube. La cinquantaine, tout en muscles, il s’est acharné, jusqu’à si bien connaître la flore de son île que deux espèces portent son nom, ce qui le remplit de fierté.

Ce jour-là, armé d’un sécateur, Kersley Pynee grimpe à l’échelle pour atteindre la couronne du palmier. D’un coup sec, il tranche le seul rameau de fleurs en formation et glisse la corne luisante dans un sac de congélation. Il vérifie les tampons sur les documents officiels car même les végétaux ont besoin de papiers pour passer les frontières, et me tend le paquet en silence, d’un air confiant. Dans ma valise s’envole vers la France un morceau du dernier Hyophorbe amaricaulis, seul souvenir qui mériterait que les douaniers demandent, à l’aéroport : « Transportez-vous des objets de valeur ? »