La nuit est bientôt noire ce 9 juin 2017 à College Park, banlieue de Washington. Une voiture de police se gare devant une petite maison verte à un étage, au bout de Drexler Road. L’agent spécial David Berry et l’inspecteur général adjoint Jason Metrick, accompagnés d’un archiviste, frappent à la porte, un mandat de perquisition à la main.

Un homme, d’allure décontractée, ouvre. Sans protester, il laisse entrer les policiers dans le salon décoré de photos de paysages normands. À l’étage et au sous-sol, les visiteurs découvrent une collection d’objets liés à la Seconde Guerre mondiale : deux pistolets, un gilet de sauvetage ayant appartenu à un parachutiste de la 101e Airborne, un harnais retrouvé sur un champ de bataille, les vestiges d’un casque américain fossilisé, des dizaines de magazines d’époque, de lettres… Ils mettent aussi la main sur plusieurs dog tags, ces plaques d’immatriculation montées sur une chaîne que les soldats américains portaient à leur cou pour pouvoir être identifiés en cas de décès. Ces bouts de métal fascinent les collectionneurs : à partir d’une simple suite de chiffres, on peut reconstituer une vie.

Les enquêteurs emmènent l’homme dans le parc voisin, pour ne pas l’embarrasser devant sa famille. Il ne résiste pas. Il reconnaît les faits et accepte même de guider les enquêteurs à travers sa collection pour identifier les objets dérobés. Dans les jours qui suivent, une plainte pour vol est déposée contre lui. Le jeune homme se présente volontairement devant la justice du Maryland et accepte de collaborer à une enquête qui va durer presque un an.

Comme ailleurs aux États-Unis, des panneaux incitent à la délation : « If you see something, say something. »

Quelques semaines plus tard, comme presque tous les étés, je passe une quinzaine de jours pour mes recherches dans l’immense bâtiment vitré des Archives nationales, le plus grand dépôt du monde, dans cette même ville de College Park. Les contrôles y sont serrés, les caméras de surveillance, à peine dissimulées. Comme ailleurs aux États-Unis, des panneaux incitent à la délation : « If you see something, say something. » Les feuilles de papier introduites dans les salles sont contrôlées, puis tamponnées, les appareils électroniques, inspectés. On badge, bien sûr, pour laisser trace de toutes ses entrées et sorties.

À force de fréquenter les Archives, je me suis habituée à ces règles. Mais ce matin de juillet, de nouvelles mesures sont annoncées sur une feuille volante dans la salle des inventaires.Le nombre de cartons consultables est limité.Les poubelles ont disparu. Les capuches et les foulards sont interdits. Dans la salle de consultation, des surveillants nerveux sillonnent les allées. Une petite rousse boulotte traque avec une conscience professionnelle rare la moindre infraction. Il faudrait beaucoup d’assurance ou d’inconscience pour dérober un document. L’homme arrêté à Drexler Road a eu cette audace. J’apprends en lisant la presse qu’il s’appelle Antonin Dehays. Il est historien, comme moi. Et français. Je sais, pour l’avoir éprouvé, que la maîtrise de la matière historique est grisante, qu’elle peut déconnecter du présent. Me prend alors la furieuse envie de comprendre cet homme qui a basculé et volé des bouts d’histoire.

Amoureux de la Normandie

La première fois que je découvre le visage d’Antonin Dehays, c’est dans la revue French Morning, destinée aux Français expatriés. Il pose devant le bâtiment des Archives de College Park : grand type de 32 ans, d’allure plutôt sympathique, vêtu d’un jean et d’une chemise à carreaux, barbe de quelques jours, le corps athlétique des Américains qui font beaucoup de sport. Dans cet article publié peu de temps avant la perquisition, j’apprends qu’il a été basketteur, et qu’il aime transmettre aux jeunes sa passion pour la Seconde Guerre mondiale. C’est à peu près tout. Antonin a effacé la plupart des traces de sa présence en ligne. Sur Facebook, Flickr et YouTube, il ne reste quasiment rien des photos trouvées aux Archives qu’il a postées pendant des années. Je pourrais savoir comment sa femme a payé le crédit de leur maison ou si elle a un casier judiciaire – des sites vendent ce genre d’informations, aux États-Unis –, mais ma curiosité naissante pour Antonin Dehays a la décence pour limite.

J’essaie d’entrer en contact avec lui par SMS puis par courrier. Je lui dis que j’aimerais faire entendre sa version des faits. C’est seulement à mon retour en France, en octobre, qu’il m’envoie un e-mail : « Je serai heureux de converser avec vous dans le futur, cependant il est encore trop tôt. Je souhaite attendre le verdict final avant d’entreprendre toute prise de parole. » Mais notre échange va assez vite tourner court.

Dans une des rares interviews de lui que je retrouve en ligne, datant de 2014, je l’entends déclarer dans un anglais teinté d’un fort accent français : « I am in love with my country, my region. This is history. » Il raconte que son amour pour la Normandie est né des histoires de son grand-père Gilbert, infirmier brancardier sous les bombardements de Rouen. Il a ensuite été alimenté par les livres et les visites faites avec sa famille dans les musées de la région. Depuis qu’il a 15 ans, le jeune homme laboure les terres normandes à VTT en quête des traces laissées par la guerre. Cartes topographiques à la main, il visite les blockhaus sur les plages, rejoue les combats, recueille les souvenirs des vieux qu’il rencontre en chemin.

Une alcôve est réservée à sa collection naissante, qui ressemble à « un assemblage morbide de drapeaux, photos et objets de guerre ».

Lors des commémorations du 60e anniversaire du débarquement, en 2004, Antonin a 18 ans. Il part tenter sa chance dans le basket à Lyon, ne parvient pas à passer professionnel, et noie sa déception en s’étourdissant de lectures sur la Normandie en guerre. L’histoire devient une échappatoire. Son directeur de maîtrise à l’université de Lyon 3, Jean-Dominique Durand, se souvient de l’arrivée dans son bureau d’un jeune passionné, extrêmement volubile, qui déballe des cartes sous son nez. Le professeur lui propose de canaliser son enthousiasme en travaillant sur le village de Sainte-Marie-du-Mont, qui le rapprocherait des plages tout en longueur et des champs marécageux des alentours de Sainte-Mère-Église, un village connu pour avoir été libéré par les parachutistes américains. « Il fallait que je le ramène constamment sur terre. Mais il m’a écouté. Il a fini par faire un travail remarquable. »

De chaque voyage en Normandie, Antonin rentre gorgé d’anecdotes, et lourd de nouveaux objets. Jean-Dominique Durand se souvient d’avoir éprouvé un malaise en visitant son studio lyonnais, à l’occasion d’un dîner organisé avec un petit groupe d’étudiants : une alcôve est réservée à sa collection naissante, qui ressemble à « un assemblage morbide de drapeaux, photos et objets de guerre ».

« Un conteur extraordinaire »

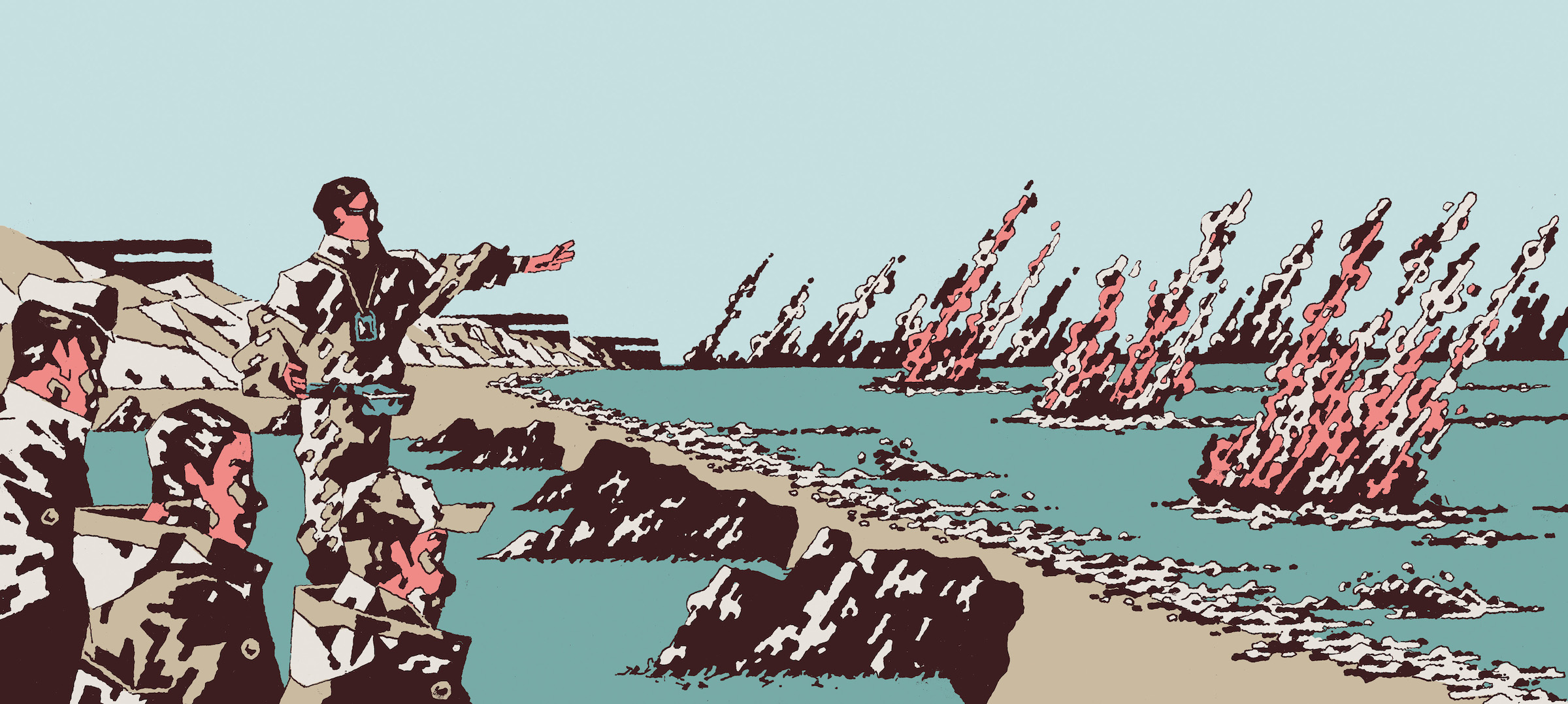

Un ancien camarade, Aurélien Zaragori, se souvient de lui comme d’un « dépositaire de souvenirs » : « Il considérait que c’était son devoir de les perpétuer. » Antonin veut faire revivre le passé : ce sont les vivants, les vétérans, les témoins de la guerre, non les archives, qui l’ont amené à l’histoire. Il organise un voyage en Normandie qui marque autant les étudiants que leur professeur. Il connaît les lieux qu’ils visitent avec un détail surprenant et lit les paysages comme des palimpsestes : derrière les dunes tassées et les champs humides, il fait revivre les combats. Jean-Dominique Durand est plein d’admiration pour ce « conteur extraordinaire » : « On montait sur un promontoire et on voyait les avions, on voyait les parachutistes. »

Le groupe rencontre des vétérans connus d’Antonin, personnages ordinaires du débarquement à qui il donne la parole dans ses livres. Geneviève Pasquette qui, petite, s’est cachée pendant trois jours dans une tranchée pendant que les Américains tombaient du ciel. Léon Mignot, l’apprenti menuisier devenu creuseur de tombes au cimetière américain de Sainte-Mère. Un habitant d’un hameau situé derrière Utah Beach offre à Antonin des cordes de planeur et une balle retrouvées dans ses champs. Il est convaincu que les objets qui passent entre les mains de l’historien gagnent en valeur et qu’il sait, lui, ce qu’il faut en faire. Pendant le voyage, Antonin dépose la veste d’un soldat tué au combat sur la tombe de celui qui la portait avant de mourir.

Le jeune historien publie son mémoire de maîtrise, Sainte-Marie-du-Mont, Code « Utah Beach », à 25 ans. C’est un beau début. Il s’y interroge sur le statut à accorder aux objets de mémoire, lui qui ne s’assume pas encore comme collectionneur : « Aujourd’hui fruits d’un engouement frénétique de la part des collectionneurs, ils ont atteint l’ultime stade de la sacralisation, c’est-à-dire l’appellation abusive de “relique”. Allez parler en ces termes à ceux qui ont vécu cet été 1944. Ils bondiront. »

Antonin s’inscrit en thèse à Caen pour se rapprocher de sa famille et imagine un sujet sur la mort au combat pendant la bataille de Normandie. Écrire cette histoire nécessite de passer beaucoup de temps dans les archives américaines. Il effectue un premier séjour à College Park en 2011. Il loge chez Lisa, une enseignante en art dans un lycée huppé de Bethesda ; ils tombent amoureux, se marient l’année suivante et Antonin s’installe dans la maison verte de Drexler Road. Il emporte avec lui une grande partie de sa collection mais laisse dans la maison de ses parents, à Vicq-sur-Mer, dans la Manche, les pièces les plus volumineuses, comme les bouts de carlingue d’avions.

L’instinct de collectionneur d’Antonin s’emballe. Se met-il à confondre les Archives avec les greniers de Normandie ?

Dans cette banlieue de Washington étrangère à l’histoire qui occupe ses pensées, Antonin Dehays se recrée un univers traversé par les mêmes obsessions de mort et de guerre. Chaque jour ou presque, il se rend aux Archives pour ouvrir des cartons. Il s’y taille une réputation d’historien discret et sympathique, un de plus, sur le débarquement allié en Normandie. Personne ne le remarque, à l’exception des archivistes. Eric Van Slander, qui aide les chercheurs dans la salle des inventaires des archives militaires, reconnaît à Dehays un certain talent : le jeune homme a acquis une maîtrise rare des mécanismes les moins intuitifs de classement des collections. « C’est comme chercher des diamants, il faut beaucoup creuser… »

Peu de temps après son installation à College Park, au détour d’une recherche, Antonin découvre un fonds peu connu, le Record Group 242 (RG 242) qui rassemble des collections étrangères, dont celle du Luftgau-Kommando saisie par les Américains au moment de la défaite allemande. Il y trouve toute une série de dog tags : quand des appareils alliés étaient touchés par l’aviation nazie, les Allemands récupéraient toutes les pièces qu’ils pouvaient récolter, dont les fameuses plaques des pilotes morts ou faits prisonniers, et les classaient ensuite avec les rapports établis sur les avions abattus.

Certains dog tags sont partiellement carbonisés, d’autres portent des entailles. Tels des sismographes, ils donnent à entendre les échos amplifiés des bombardements meurtriers qui ont décidé de l’issue de la guerre. Par l’entremise de ces objets, l’événement devient physique, charnel. Et l’instinct de collectionneur d’Antonin s’emballe. Se met-il à confondre les Archives avec les greniers de Normandie, où il lui est plusieurs fois arrivé de trouver des objets qui ont pris place dans sa collection ? Il a dit lui-même à la journaliste de French Morning que les Archives américaines sont une « caverne d’Ali Baba » regorgeant de « trésors cachés ».

En décembre 2012, pour la première fois, Antoine Dehays s’assied à une table isolée, le plus loin possible des caméras. Il laisse passer un surveillant puis met furtivement dans sa poche un premier dog tag, puis un autre et encore un autre. Personne ne contrôle ses poches lorsqu’il quitte les lieux. Ce vol passe inaperçu. Antonin continue à fréquenter les Archives en toute impunité. « Les chercheurs qu’on soupçonne ne sont jamais ceux qui volent. Les vrais voleurs sont insoupçonnables », me confiera l’agent spécial David Berry.

Fanatiques, maniaques et fétichistes

Pour gagner sa vie, Antonin crée une petite société, WWII Archives, qui lui permet de faire des recherches pour d’autres en mettant à profit sa connaissance des fonds américains. Dans les mois qui précèdent les commémorations du 70e anniversaire du débarquement, il s’impose comme un interlocuteur incontournable pour les villes et les musées normands. Aux Archives nationales, il trouve quantité de films, de photographies et de documents originaux qui éclairent des aspects peu connus des semaines qui ont suivi le « jour le plus long ». Il travaille aussi pour Dominique Imbert et Alain Couperie Eiffel, deux entrepreneurs français qui ont créé Pierres d’histoire pour transformer de prestigieux domaines en locations haut de gamme. Imbert est propriétaire du domaine de Ravenoville, à quelques kilomètres d’Utah Beach, non loin d’un camp de prisonniers créé par les Américains.

Antonin retourne régulièrement en Normandie pour accompagner des vétérans. En juin 2014, il est aux côtés de son ami Norwood Thomas devant l’église d’Octeville-l’Avenel lorsqu’une plaque commémorative est inaugurée en hommage aux six parachutistes tombés soixante-dix ans plus tôt. Devant l’objectif des journalistes d’Ouest France, l’ancien de la 101e division aéroportée, considéré comme un héros dans son pays, remercie les Français de continuer à honorer la mémoire des soldats américains. Le jour J, largué près de Sainte-Marie-du-Mont, il a atterri à Pouppeville, qu’il a contribué à libérer. Antonin l’accompagne dans les villages en retrait d’Utah Beach. Ensemble, ils retournent dans ce petit café où, en 1944, on avait offert à Norwood Thomas plusieurs calvas d’affilée pour fêter la défaite des Allemands. La France n’était pourtant pas encore libérée.

Antonin sait l’intensité de ce qu’il a vécu et partage ses souvenirs comme le ferait un fils idéal. Un vrai lien filial – de l’amour, me disent ceux qui les connaissent – unit les deux hommes qui se sont tant de fois raconté la bataille de Normandie. Antonin est donc encore à ses côtés l’année suivante lors des commémorations de la capitulation allemande. On le voit à la droite de Norwood Thomas sur une photo prise à Pouppeville : sous la pluie, une petite assistance se recueille devant un panneau commémoratif rappelant comment 150 parachutistes américains ont progressé à travers le bourg. À leur retour aux États-Unis, les deux hommes restent très proches. Selon certains, Norwood et son fils Steve deviennent la famille américaine d’Antonin.

« Je me sens vraiment chanceux de pouvoir écouter les vétérans. Je chéris chaque minute que je passe avec ces héros », confie Antonin au quotidien régional Le Progrès en marge des commémorations. Sa proximité avec certains anciens est probablement l’un des ressorts de la confiance que lui accorde Isabelle Rivé, la directrice du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, lorsqu’elle lui donne la responsabilité d’une exposition en 2014. Elle qui a l’habitude de voir graviter autour de son musée des « fanas mili, de grands maniaques, prêts à beaucoup pour obtenir un bouton d’uniforme », sent qu’elle a affaire à un collectionneur « qui sort de l’ordinaire ». Les obsessionnels de la Seconde Guerre mondiale sont en effet légion, et tous n’ont pas le sérieux d’Antonin, qui est en train de terminer son doctorat d’histoire.

Aux États-Unis, on peut légalement vendre et acheter croix gammées et autres souvenirs morbides d’Hitler.

Pendant quatre ans, les États en guerre ont dû équiper des millions de soldats, des armes aux pansements, du livre de prières à la gamelle. La trivialité de ces objets humanise la guerre, l’ancre dans un quotidien ordinaire. Ce conflit a démocratisé la pratique de la collection, encouragé les comportements addictifs. Dans les lieux de commémoration, en Normandie comme aux États-Unis, on trouve toujours, à proximité du musée privé, une boutique d’objets d’époque où se côtoient des choses hétéroclites. Chacun peut créer son musée personnel et s’improviser historien.

Dans le magasin Paratrooper de Saint-Côme-du-Mont, on peut acquérir à peu près tout dans un vrai-faux jus d’époque : des uniformes, des casques de gradés, des criquets utilisés par les hommes de la 101e Airborne à 1 200 euros, des dog tags, des gourmettes, des boucles de ceinture, des paquets de cigarettes, des barres de chocolat… Aux États-Unis, on peut légalement vendre et acheter croix gammées et autres souvenirs morbides d’Hitler. Et pour les collectionneurs qui ne peuvent se déplacer dans ces lieux de mémoire, il existe une ribambelle de sites spécialisés.

À Lyon, Isabelle Rivé ne reconnaît pas en Antonin un de ces fanatiques. Elle accepte donc d’accueillir une partie de sa collection pour une exposition consacrée au débarquement. L’historien fournit aussi des objets prêtés par des familles normandes ou américaines, et quantité d’images trouvées aux Archives nationales américaines : il donne ainsi un visage au pilote de P51 Mustang qui survécut au débarquement mais mourut quelques mois plus tard, lors de sa 100e mission ; à un jeune soldat allemand enrôlé à 13 ans, tout sourire ; ou aux Pradignac, une famille qui recueillit des pilotes canadiens et des déserteurs polonais et le payèrent de l’exécution de leur fils. Sans craindre de céder au fétichisme, Antonin répond résolument « oui » à la question posée par Lamartine, convoquée dans le dossier de presse de l’exposition : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? »

« Il a pris ses désirs pour des réalités »

« Ç’a été son quart d’heure de gloire », se souvient la directrice du centre lyonnais qui dit être « tombée de l’armoire » lorsque Le Progrès de Lyon l’a appelée pour connaître sa réaction face aux vols d’Antonin. Après cette première expérience de conservateur, Antonin visite des collections privées aux États-Unis et est peu à peu dévoré par l’envie d’avoir la sienne. Il croit voir dans la ferme Marmion, située sur le domaine de Ravenoville, l’occasion unique d’un musée en terre normande. Grâce à ses recherches, Imbert et Couperie estiment en effet que l’histoire du lieu mériterait un musée. Ils lui demandent de réfléchir à un avant-projet. L’argent n’est pas rassemblé, les mécènes n’ont pas encore donné leur accord, mais Antonin s’y voit déjà conservateur. « Il a pris ses désirs pour des réalités. Rien n’avait été décidé de son rôle dans le futur musée », assure Dominique Imbert. Pendant ce temps, à Washington, l’historien piaffe. Il n’attend pas que les hommes d’affaires soient prêts et acquiert avec ses maigres économies les objets qu’il lui semble impossible de manquer. Il contracte à cette époque 10 000 dollars de dettes.

La bourse de thèse du Mémorial de Caen s’est arrêtée. Aux États-Unis, Antonin a du mal à trouver un emploi stable, il consacre presque tout son temps à sa thèse, pour laquelle il reçoit en décembre 2015 la meilleure mention, « très honorable ». Certes, il touche les droits de ses livres qui sont vendus en français et en anglais dans tous les musées et librairies de Normandie, mais ce n’est pas assez. Et depuis août 2015, il a un fils. Le salaire de professeur de Lisa ne suffit pas à les faire vivre. Sans parler de la collection qu’il ne cesse d’alimenter.

En octobre 2015, il se remet donc à voler pour rapporter un peu d’argent au foyer et surtout continuer d’acheter les objets qu’il destine au musée. Aux Archives, il redemande à consulter les cartons du fonds RG 242 et procède exactement comme en décembre 2012. Mais cette fois, le vol devient addictif. Dans un de ses livres, il a pourtant écrit que voler un dog tag à un ennemi était beaucoup plus grave que le dépouiller de ses possessions, car cela rendait impossible l’identification du corps et le deuil des proches. C’était, selon ses propres mots, « le condamner à une deuxième mort ». Mais un autre en lui sait que l’apparition de ces plaques sur le marché des objets militaires n’éveillera aucun soupçon. Les enfants de vétérans mettent souvent en vente les dog tags dont ils ne savent que faire, et d’autres resurgissent fortuitement sur les lieux de combat.

Antonin ne pouvait se confier à personne. « Il était pris dans une spirale. Il ne pouvait plus rebrousser chemin… »

Un ami d’Antonin, gros collectionneur américain, est susceptible d’être intéressé. Je rencontre loin de Washington cet homme qui, sans le savoir, est devenu le plus gros acheteur des dog tags dérobés aux Archives nationales. Très connu dans le milieu, il souhaite rester anonyme. Pour ne pas trahir son identité, je ne peux pas dire grand-chose de son immense collection abritée dans une ancienne maison de ville reconvertie en musée, dont les pièces débordent d’objets militaires, chacune consacrée à une guerre à laquelle les États-Unis ont été mêlés. Ce collectionneur me parle longuement derrière son comptoir, s’interrompant lorsque des visiteurs lui posent des questions.

Il a rencontré Antonin en lui achetant un uniforme de parachutiste. En 2016, le jeune homme revient vers lui : « Il m’envoyait des SMS. Il me proposait des objets qui pouvaient m’intéresser, toujours accompagnés de photos et de commentaires. » Dans un de ces messages, il promet des dog tags « brûlés et portant des tâches d’essence », « des objets extrêmement puissants qui manifestent la violence du crash ». Le jeune homme lui assure qu’ils proviennent d’un collectionneur français, qui les aurait reçus d’un vieux médecin qui aurait inhumé les corps pendant la bataille de Normandie. « Je n’ai jamais douté de l’histoire qu’il m’a racontée. On était amis, il avait une thèse, il avait écrit des livres, on a été reçus partout lorsqu’on est allés ensemble en Normandie en 2015… J’ai acheté les plus belles pièces. J’ai perdu environ 10 000 dollars. » Il savait qu’Antonin vendait ces dog tags pour acheter d’autres objets, plus gros, plus rares. Vendre pour acheter, c’est un mode de fonctionnement normal pour un collectionneur.

Antonin ne s’arrête pas de voler lorsqu’à l’été 2016, après deux ans de bénévolat, il est enfin embauché à mi-temps par National History Day, une fondation privée d’éducation à l’histoire. Julien, un vieil ami de lycée, lui rend visite à College Park. Il est surpris de constater qu’Antonin est incapable de se réjouir de cet « emploi qui lui ressemble ». Il pense que son ami se sent seul, que la Normandie et sa famille lui manquent, qu’il désespère d’arriver à renouer des relations d’amitié fortes – les gens qu’il invite à Drexler Road viennent boire une bière un quart d’heure et repartent, ceux avec qui il joue au basket se contentent d’une poignée de main à la fin de l’entraînement. Aujourd’hui, Julien se dit qu’à ce moment-là son ami, « muré dans le silence », ne pouvait se confier à personne. « Il était pris dans une spirale. Il ne pouvait plus rebrousser chemin… »

Double vie

Durant cette période, une chercheuse signale aux Archives nationales qu’il manque un dog tag, celui de l’aviateur Thomas Christian, dans un carton du fonds RG 242. Elle peut le prouver car elle a pris des photos lors d’une précédente recherche. Le carton a été consulté cinq fois par Dehays mais également par d’autres chercheurs. Il est aussi possible que le dog tag n’ait pas été rangé à sa place. Cependant, une autre disparition est signalée peu de temps après et la liste des suspects se resserre. Le bureau de l’inspecteur général est alors saisi d’une enquête. Dans cette unité des Archives chargée notamment de lutter contre les fraudes et le vol, située au rez-de-chaussée du bâtiment de College Park, je suis reçue en juillet 2018 par Jason Metrick et David Berry. Avant de rencontrer les deux hommes, j’avais trouvé une photo d’eux sur le site des Archives : ils posaient l’air triomphant dans la salle de consultation des documents. Avec leur corps massif et leur costume-cravate, ils m’avaient fait penser aux « incorruptibles » de Chicago.

Je sonde David Berry : que peut-il bien se passer dans la tête d’Antonin Dehays à l’automne 2016 ? L’agent spécial a beaucoup réfléchi à l’angoisse qui a dû s’emparer de ce jeune homme « sous l’emprise d’une obsession qu’il ne contrôlait plus » : « Antonin a dû être écartelé entre le respect de la déontologie de l’historien et son addiction au vol ». Écartelé aussi, peut-être, entre son désir de rester le jeune homme que tout le monde apprécie et le sentiment grisant d’être le collectionneur qui parvient à dérober en toute impunité des dizaines d’objets à quelques kilomètres de chez lui. Pour David Berry, « cette double vie l’a conduit à un isolement total, à la dépression ». J’essaie de me faire une idée de son état en visionnant la vidéo d’une conférence qu’il a donnée au Mémorial de Caen à cette période, intitulée « Dans la tête d’un GI ». Il y présente sa recherche de thèse sur la mort au champ de bataille. Il n’est pas convaincant. Il semble mal à l’aise, épuisé.

Après le départ d’Antonin, un nouveau contrôle est réalisé. Trente plaques ont disparu.

Au printemps 2017, il rend visite à son vieil ami Norwood Thomas chez lui, à Virginia Beach. Ensemble, ils vont au musée d’Aviation militaire de Virginie, qui possède une des plus belles collections d’avions au monde. Antonin est venu réaliser un de ses rêves les plus chers : s’asseoir dans un avion de combat Spitfire. En guise de remerciement, il fait don au musée d’un dog tag en cuivre, une rareté, marqué par une indentation spécifique. Cette plaque a appartenu à Leonard Willette, un des aviateurs noirs de l’escadron d’élite de Tuskegee, en Alabama, qui s’est distingué pendant les combats. En septembre 1944, l’homme escortait des bombardiers vers Munich lorsque son avion s’est écrasé. Le musée accepte ce précieux cadeau sans s’informer de son origine et publie peu après, dans sa newsletter, un article intitulé « Un historien français de l’armée offre au musée le dog tag d’un pilote de Tuskegee ». Le texte est illustré par des photos de Dehays tout sourire assis dans le cockpit, du fameux dog tag et de Willette. Antonin vient de se dénoncer.

En recevant la newsletter, David Berry reconnaît la plaque de l’aviateur : c’est l’un des dog tags identifiés comme manquants lors des opérations de contrôle. Le 12 mai 2017, Antonin se rend aux Archives et demande à consulter le carton 352 du fonds RG 242. Avant qu’on le lui donne, un archiviste s’assure que tous les dog tags listés dans un inventaire réalisé en un temps record sont bien présents. Antonin garde le carton sur sa table pendant exactement vingt-quatre minutes. David Berry en est persuadé : « C’est la seule chose pour laquelle il est venu. » Après son départ, un nouveau contrôle est réalisé. Trente plaques ont disparu. Il n’y a plus de doute possible : le voleur, c’est Dehays. Le bureau de l’inspecteur général a tout ce qu’il lui faut pour obtenir un mandat et perquisitionner son domicile.

Tel un « pilleur de tombes »

Le téléphone et l’ordinateur d’Antonin sont saisis par la police. Jason Metrick et David Berry épluchent ses relevés de compte, ses SMS, le détail des transactions effectuées sur eBay. Peu à peu, ils identifient une vingtaine d’acheteurs, américains et européens. Des semaines de travail sont nécessaires pour récupérer les dog tags volés car certains ont déjà été revendus. À l’automne 2017, Antonin répond à l’un de mes e-mails, presque heureux : « Je coopère ces temps-ci auprès du procureur afin de procéder au recouvrement des éléments encore manquants. » Grâce à sa collaboration, la quasi-totalité des objets est retrouvée. Il espère un sursis.

L’enquête révèle qu’Antonin a volé 291 dog tags et 134 documents ou objets pendant une période de quatre ans et demi – beaucoup plus que ce qui avait été initialement imaginé. Elle prouve aussi qu’il a empoché près de 44 000 dollars en revendant les objets volés, et que certaines pièces ont été endommagées. Lors de la procédure judiciaire, le porte-parole de l’organisation Veterans of Foreign Wars attise les rancœurs en comparant Antonin à un « pilleur de tombes ». Les médias, de Fox News à la télé locale du Maryland, ne le lâchent pas. Antonin m’écrit qu’il a vécu cette campagne de bashing comme un « lynchage aveugle ».

Même si l’historien a plaidé coupable et exprimé ses regrets, le jugement rendu en avril 2018 est sévère : il le condamne à trois cent soixante-quatre jours de prison, trois ans de liberté conditionnelle, dont huit mois d’assignation à résidence, cent heures de service d’intérêt général et le remboursement de l’ensemble de la somme à ceux qui ont acheté les biens volés. « C’est un crime scandaleux et moralement répugnant », déclare le juge fédéral du Maryland, qui mentionne tout de même l’état dépressif d’Antonin, son action auprès des jeunes et des vétérans et la coopération des derniers mois avec la justice. Ce verdict a valeur d’exemple – une manière, pour la justice américaine, de dissuader quiconque voudrait s’en prendre à la mémoire de ses héros.

Lorsque je retourne aux Archives en juillet 2018, je remarque une nouvelle affiche placardée à l’entrée. Elle me fait penser à un tableau de chasse : cinq hommes et une femme arrêtés pour vols, la peine de prison à laquelle ils ont été condamnés, et cette interpellation : « Vous envisagez de voler dans les Archives nationales ? » Je suis soulagée de ne pas y trouver le visage d’Antonin, toujours emprisonné dans la prison de Rivers en Caroline du Nord.

J’ai passé plus d’un an à suivre sa trace, à tenter de le comprendre. J’ai été habitée par son histoire comme il l’a été par celles de Gilbert, son grand-père infirmier brancardier sous les bombardements de Rouen, de Geneviève, la petite cachée dans la tranchée pendant que les Américains tombaient du ciel, ou de Norwood, qui buvait des calvas pour fêter la victoire. Obsédée, moi aussi. En quittant les morts pour les vivants, les archives pour le présent, je suis à mon tour devenue une voleuse d’histoires.