Elle est « avec Dostoïevski ». Dans son vaste appartement parisien, coupée du monde et des préoccupations du quotidien, Julia Kristeva écrit. Son portable se met à vibrer à une cadence de plus en plus soutenue, mais elle ignore les messages qui s’accumulent. Le livre qu’elle entreprend sur l’œuvre du romancier russe est son trentième ouvrage. Âgée de 77 ans, linguiste, sémiologue, psychanalyste et romancière, cette intellectuelle d’origine bulgare est une célébrité. Le couple qu’elle forme depuis plus de cinquante ans avec l’écrivain Philippe Sollers fascine les mondains. Un éditeur les a même réunis dans un livre où ils dissertent sur leur mariage, considéré « comme un des beaux-arts ».

Ce 27 mars 2018, je suis à plus de deux mille kilomètres de Paris, dans mon studio à Plovdiv – la ville de mon enfance passée dans un pays totalitaire, la République populaire de Bulgarie. La brume se dissipe doucement au-dessus des Rhodopes, ces montagnes qui vont se jeter dans la mer Égée. Mon portable s’affole aussi. L’information se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux : Julia Kristeva aurait collaboré dans les années 1970 avec la redoutable Sécurité d’État, la DS (Darjavna Sigurnost). Elle avait un nom de code : « Sabina ». « L’agent Sabina ».

L’information émane de la Comdos, la commission chargée de conserver et d’étudier les archives de la DS. C’est le seul organisme habilité à se prononcer sur la question de la collaboration avec le régime déchu. À ce stade, son site internet indique qu’une certaine Julia Kristeva, née le 24 juin 1941 à Sliven, a été recrutée en 1971 et a collaboré à la direction chargée du renseignement à l’étranger.

« Une calomnie abjecte ! »

Julia Kristeva est la première personnalité que j’ai interviewée. C’était en 1997, pour la revue Hommes & Migrations. J’étais thésard à Paris en littérature et linguistique. Elle, au sommet de sa gloire académique. J’avais l’impression de me frotter à une légende. Je l’avais interrogée sur son expérience de l’exil, sur « l’étrangeté » des Balkans et des peuples orthodoxes, et sur notre pays d’origine, auquel elle avait consacré un texte émouvant, Bulgarie, ma souffrance. Elle était précise, éblouissante de beauté. Se peut-il qu’elle s’en souvienne ? Je trouve son adresse e-mail sur son site officiel, très années 1990, se bornant à lister ses œuvres et interventions publiques. « J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec vous, il y a très longtemps… » Sa réponse arrive quasi instantanément et nous prenons un rendez-vous téléphonique pour le lendemain.

J’ignore que je suis le premier journaliste à recueillir « à chaud » sa réaction. Sa voix tremble d’émotion et de colère. Elle tente de plaisanter – « J’ai cru à une “fake news” ! » –, puis s’indigne de cette « calomnie abjecte », de cet « avilissement », de cette « tentative de nuisance » à « [sa] personne et à [son] œuvre ». Elle y voit une manifestation du « sexisme » en Bulgarie. N’y a-t-il pas des lois dans ce pays protégeant la vie privée ? D’où sort cette « commission » qui se permet de balancer de telles diffamations ? Elle nie tout, en bloc, menace de porter plainte. Mais contre qui ? Je lui explique en quelques mots le travail de la Comdos. Elle semble tomber des nues. Les années 1970 ? « Je m’étais plongée à corps perdu dans la francité. Pour moi, la Bulgarie, c’était du passé. On m’a même accusée d’avoir renié mes racines. Maintenant on m’accuse d’avoir été un suppôt du régime, c’est absurde ! » Elle semble sincèrement bouleversée.

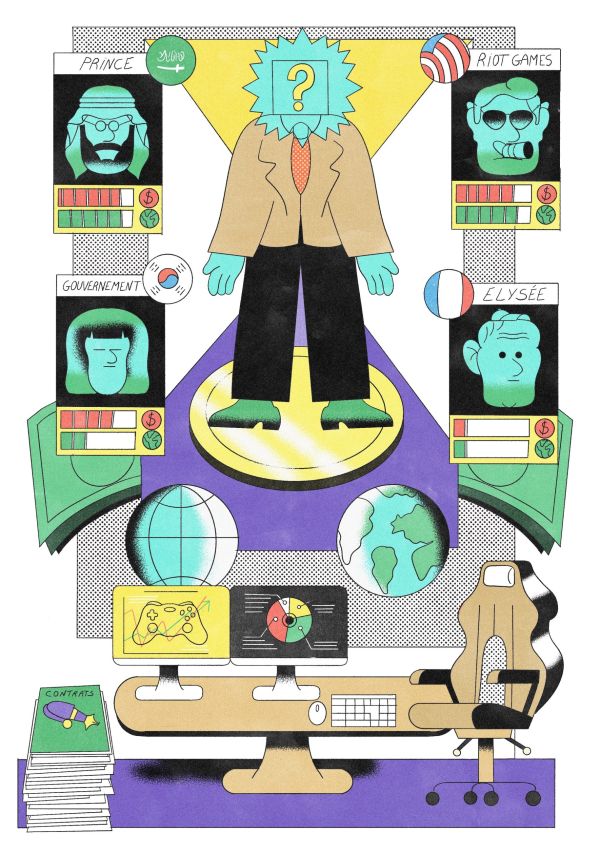

Je suis moi aussi pris d’un doute. Cela fait plus de dix ans que la Bulgarie vit au rythme des révélations de la Comdos. Parmi les 280 000 personnalités publiques « lustrées », c’est-à-dire passées par le tamis de la vérification, plus de 15 000 se sont révélées d’anciens collaborateurs des services secrets communistes : ministres, banquiers, directeurs de journaux et même un ancien président. Pour une fois, la personne mise en cause n’est pas un politicien ou un banquier véreux mais une personnalité cosmopolite, star internationale de la psychanalyse, fierté de l’intelligentsia de Sofia. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Que dit le dossier de Sabina ? Faut-il donner crédit aux archives, ces « débris du passé », selon les mots de Kristeva ? Pourquoi sont-elles publiées maintenant ?

Un dossier de 400 pages

Selon une loi adoptée en 2006, peu avant l’entrée de la Bulgarie dans l’Union européenne, chaque citoyen peut prendre connaissance du dossier d’une personne officiellement « lustrée ». Dès le lendemain, à l’aube, je quitte Plovdiv pour me rendre au siège de la Comdos, à Sofia, un bâtiment ultrasécurisé coincé entre l’opéra et un vieil immeuble stalinien. Portes à vitres teintées, serrures biométriques. Une jeune femme sanglée dans un tailleur rose ondule des hanches jusqu’à une petite salle de lecture. Quelques feuilles de papier, un crayon – c’est tout ce qui est autorisé à l’intérieur. Un appariteur arrive, les bras chargés. « Et maintenant, voici Sabina », dit-il, théâtral. J’ai sous les yeux trois gros volumes, plusieurs annexes, des coupures de presse, des photos, des lettres personnelles… Le tout fait près de 400 pages. Un autre homme arrive, essoufflé : Plamen Doïnov, prof de fac, critique, dramaturge et poète, est un chasseur infatigable d’anciens indics dans les milieux littéraires. Il fait presque partie des meubles dans cette austère salle de lecture.

Par quoi commencer ? Je me suis déjà emparé du dossier « personnel » de Kristeva, le plus gros. Plamen se plonge dans l’« opérationnel ». Très vite, un petit ballet se met en place : je lui montre mes trouvailles, lui les siennes. À midi, on nous met dehors. Notre temps est écoulé. Épuisés comme après un match de tennis, nous nous écroulons sur un banc, derrière la petite église russe toute proche. « Tu sais, tout ça ne serait jamais arrivé sans nous… », me confie Plamen, fondateur de Literaturen Vestnik, une revue littéraire, qui compte Julia Kristeva parmi les membres honorifiques de son comité éditorial. C’est lui, me dit-il, qui a récemment insisté auprès de la Comdos pour que tous les contributeurs de la revue soient « lustrés ». Un seul nom a surgi des archives : Julia Kristeva, l’illustre « étrangère », la mascotte du journal. « On se sent un peu comme l’arroseur arrosé », soupire-t-il tristement. Il n’y a donc aucune conspiration, aucune volonté de « nuire » : paradoxalement, le dossier Sabina n’aurait jamais vu le jour sans le désir de transparence de ses admirateurs à Sofia.

Droit de cuissage dans le gratin

Dans le bus de retour pour Plovdiv, j’apprends que la Comdos, submergée par les appels des médias, vient de prendre la décision, inédite, de publier l’intégralité du dossier Sabina sur son site. Désormais, tout le monde peut en prendre connaissance. Mais décrypter ce genre de document est une gageure. L’histoire qu’ils racontent s’étire sur plusieurs années, monte au plus haut sommet de l’État, implique des intellectuels, des ambassadeurs, des ministres, des maîtres espions, de parfaits inconnus. Certains avancent à visage ouvert, d’autres se cachent derrière une myriade de pseudonymes et de noms de code… C’est une jungle de miroirs.

Le dossier de Julia Kristeva n’est pas un fichier de surveillance, même si sa correspondance est interceptée et que la DS enquête sur son entourage. En témoigne son nom de code, « Sabina », plutôt empathique. Si elle était la cible, ce serait « la renégate », « l’hypocrite » ou « la vagabonde » – les archives de la Sécurité d’État regorgent de ces fiches d’« ennemis du peuple ». C’est un dossier de « collaboration ». Le statut de Kristeva fluctue selon les années et les circonstances : elle passe de « contact officiel » à « collaborateur secret », et vice versa. Le mot employé à l’ouverture du dossier est razrabotka, littéralement « développement », qui se rapproche du terme « opération » dans le lexique du renseignement.

À en croire le « dossier Sabina », ses premiers contacts avec la DS datent de fin 1965. Doctorante en littérature, Julia Kristeva, 24 ans, pige dans le journal des Jeunesses communistes. Maîtrisant le français, le russe et l’anglais, elle officie aussi comme interprète des visiteurs étrangers du Comité central. À Sofia, elle côtoie le gratin politique et culturel de l’époque – des hommes plus âgés pour la plupart – dans une atmosphère généralisée de droit de cuissage. Certaines de ses copines n’ont d’autre choix que de « passer à la casserole », se souvient-elle. Elle obtient une « bourse Charles-de-Gaulle » qui lui assure neuf mois de subsistance à Paris. Sortir de la République populaire de Bulgarie, de surcroît pour se rendre dans un pays capitaliste, relève de l’exploit : les voyages sont réservés à la nomenklatura et à ceux dont la loyauté au régime ne fait aucun doute. Une enquête de police précède leur départ. La Sécurité d’État vérifie dans ses fichiers si la personne est connue de ses services, interroge les voisins, les responsables du quartier, demande des attestations à des employeurs et à des collègues.

Ne pas se marier, et revenir au bercail

Les documents collectés dans le dossier de Julia Kristeva – avant qu’elle ne devienne « Sabina » – révèlent une communiste fervente, qui a collaboré dès son adolescence au journal L’Étendard des lycéens. Sa mère, biologiste, s’occupe de l’éducation de Julia et de sa jeune sœur, Ivanka, étudiante à l’académie de musique. Leur père, théologien, travaille comme comptable auprès du Saint-Synode de Sofia. La dernière étape avant l’octroi d’un visa de sortie est l’entretien prophylactique avec un représentant des services. Il est destiné à sonder de visu le candidat au voyage, mais aussi, en pleine Guerre froide, à le mettre en garde contre les dangers d’une visite en Occident : tentative de recrutement par un service étranger, provocations et autres tentations…

Ce face-à-face s’avère décisif. L’homme qui interviewe Julia joue un rôle central dans son recrutement. Dans le dossier, il porte le pseudonyme de « Petrov ». Son véritable nom – identifié au terme de mois d’enquête – est Stoïan Gueorguiev. Après une carrière fulgurante au sein des Jeunesses communistes, où il a côtoyé Kristeva, il suit à la DS son chef et mentor, Angel Solakov, futur ministre de l’Intérieur. Petrov y obtient un poste à responsabilité dans la direction chargée du contre-espionnage.

Contrairement à la plupart de ses collègues, Petrov n’est pas un flic inquisiteur : ceux qui l’ont connu à Sofia se souviennent d’un homme cultivé, fin psychologue, jouant de son pouvoir et de ses charmes. Il pose, sur le ton de la boutade, une condition au départ de Kristeva en France : qu’elle ne s’y marie pas et n’oublie pas de revenir au bercail. Elle s’y engage. Alors, le maître espion tente sa chance : une fois à Paris, serait-elle prête à donner un coup de main au « service » ? Acquiescement de la jeune femme. « Nous avons convenu que si quelqu’un la contacte en mon nom, elle devra lui faire confiance », écrit-il dans son rapport.

« Alchimie des esprits et des corps »

Julia Kristeva ne respecte pas son premier engagement. À peine arrivée à Paris, elle se présente dans le bureau du jeune écrivain Philippe Sollers, à la tête de la revue Tel Quel, qui réunit la frange le plus transgressive et bruyante de l’intelligentsia parisienne. Que veut-elle faire en France ? « Je n’ai rien d’autre à perdre que mes chaînes », répond-elle en paraphrasant Marx. Il l’emmène dîner à La Coupole et tente de l’embrasser métro Duroc. « Une grande passion commence, impossible pour les uns, scandale pour les autres. Je n’étais ni facile ni coincée, et parce que l’alchimie des esprits s’était imposée, celle des corps allait suivre », écrit-elle. Ils se marient en 1967. Et il faudra attendre des dizaines d’années pour que Julia Kristeva remette les pieds dans son pays natal.

À en croire le dossier, la décision d’établir un « contact opérationnel » avec elle date de 1970. En janvier, les hommes de la DS à Paris l’attirent à un déjeuner près de l’Odéon. L’invitation émane de Boïan Traïkov, directeur du journal des Jeunesses communistes qui l’employait à Sofia, désormais correspondant à Paris. Elle ignore que ce journaliste charismatique émarge à la DS sous le pseudonyme de « Thibault ». Il vient accompagné par un homme à l’apparence assez quelconque, Luka Draganov, officier supérieur de ce même service qui, lui, travaille sous couverture au consulat bulgare à Paris. Julia Kristeva parle d’elle, de son mari, de sa belle-famille, du PC français, de la Tchécoslovaquie qui vient d’être envahie par les chars soviétiques, de ses collègues de la section bulgare de Radio France internationale où elle pige une fois par semaine.

Sous le pseudonyme de « Lioubomirov », l’agent du consulat envoie à Sofia un compte-rendu détaillé de ce déjeuner. « Il apparaît de cette conversation que Kristeva est très bien placée, qu’elle connaît beaucoup de détails sur la vie et le travail des représentants de l’élite parisienne car elle en fait partie. J’essaierai de poursuivre ce contact », conclut‑il.

Lioubomirov est un espion productif. De ce simple déjeuner, il tire trois rapports distincts : sur Kristeva elle-même ; sur les hésitations de Roland Leroy du PC français à condamner l’invasion de la Tchécoslovaquie ; sur la parution en France du livre d’Antonin Liehm, réfugié politique tchèque que « la source connaît bien ». Julia Kristeva, prof de fac, secrétaire générale de l’Association internationale de sémiologie, déjà auteure de trois livres remarqués, est jugée comme une source « fiable » et, surtout, prometteuse.

« Le temps était venu de se rendre utile »

À la mi-novembre 1970, Petrov, qui lui a délivré le visa de sortie à Sofia, se déplace à Paris. Passé du contre-espionnage à la direction chargée du renseignement à l’étranger, il dirige à Vienne un réseau d’espions et supervise des opérations dans toute l’Europe de l’Ouest. Il appelle Julia Kristeva depuis le téléphone d’un café parisien. La rencontre se passe, raconte-t-il, dans une atmosphère de retrouvailles entre vieux amis. Pour le maître espion, la saison 2 de leur relation a sonné. Voici un extrait du compte-rendu classé « strictement confidentiel » qu’il envoie le 18 novembre à ses supérieurs :

« Je lui demandai : se souvenait-elle de la conversation que nous avions eue dans mon bureau avant son départ ? Elle m’a assuré qu’elle s’en souvenait très bien, et qu’elle attendait même d’être contactée. Je lui ai répondu que nous étions des gens patients. Nous voulions qu’elle s’établisse d’abord, qu’elle progresse dans ses recherches scientifiques, qu’elle se marie et qu’elle se pose. Nous avions suivi son développement et nous nous réjouissions qu’elle se soit toujours comportée comme une bonne Bulgare. Je lui ai dit que si elle tenait toujours à ce que nous avions convenu à l’époque, selon moi le temps était venu de se rendre utile au pays et à notre service. Bien évidemment, cela doit se faire sur une base totalement volontaire, dans le cadre de ses possibilités et en sa pleine conscience. Elle a dit qu’elle était d’accord. Après en avoir discuté, nous avons convenu qu’elle devait concentrer ses efforts sur les milieux culturels français. Cela n’implique pas des rencontres très fréquentes avec nous, d’autant plus que nous ne voulons pas nuire à son travail de recherche. Plus elle sera reconnue dans son travail scientifique, plus elle nous sera utile à nous aussi. »

Petrov indique à Julia Kristeva que son « bon ami Lioubomirov » de l’ambassade prendra le relais. Il l’appellera d’une cabine téléphonique, puis ils mettront en place ensemble un mode de communication discret. « Je lui ai expliqué pourquoi ces précautions étaient nécessaires. Elle s’est montrée compréhensive. Nous nous sommes quittés chaleureusement en nous souhaitant de futurs succès. »

Les ragots de la vie culturelle parisienne

Lioubomirov décide de battre le fer tant qu’il est chaud. Son premier rendez-vous en sa qualité d’officier traitant de Sabina date du 9 décembre, à la Closerie des Lilas. « Elle était à l’aise, et a abordé volontiers tous les sujets », note-t-il. En revanche, la nouvelle recrue pose comme condition de ne pas produire de rapports écrits, par manque de temps, mais aussi par peur de ne pas savoir « aller à l’essentiel ». Lioubomirov accepte « à ce stade » et prend la plume après chacune de leurs rencontres. Selon sa source, bon nombre de médias et d’institutions en France seraient entre les mains « d’organisations sionistes ». Ce qui expliquerait leur soutien à l’État d’Israël au détriment des Arabes. Le Nouvel Observateur en serait un « exemple éclatant ».

« Près de 80 % des personnes qui forment l’opinion publique en France sont sionistes ou supportrices de ces derniers », y lit-on encore. La revue Preuves est connue pour être financée par la CIA, or de nombreux juifs y travaillent, précise encore Julia Kristeva qui affirme connaître son rédacteur en chef, François Bondy. Après les sionistes et les juifs arrivent les trotskistes : omniprésents dans ce milieu, ils mènent une « lutte active contre le PC ».

Lioubomirov consigne tout ce que sa source lui dit : les ragots de la vie culturelle parisienne, les conférences qu’elle donne à travers le monde, ses vacances à l’île de Ré dans le « domaine familial » des Sollers… Le couple est toujours par monts et par vaux, chacun a sa propre voiture, ils mangent tout le temps au restaurant parce qu’elle a « la flemme de cuisiner », ils « dépensent beaucoup d’argent ». Tout cela en bouche un coin à Lioubomirov qui lui fait remarquer qu’ils ont « un mode de vie très bourgeois » pour des gauchistes révolutionnaires. « Petit bourgeois », le corrige Sabina pour qui la vraie « bourgeoise », c’est sa belle-mère : « Elle vit de ses rentes, seule, dans une grande maison avec une domestique. »

Sabina semble avoir son propre « agenda »

Le Centre lui fait savoir que ces informations sont sans intérêt. Mais Lioubomirov n’en démord pas. En février 1971, Julia Kristeva l’informe qu’elle est invitée, avec de nombreux intellectuels de la gauche française, à un congrès sur la Palestine, au Koweït. À son retour, il se fend de longs rapports basés sur les récits de Sabina. Cela provoque un peu plus d’intérêt de la part de ses supérieurs qui lui adressent une liste de questions à soumettre à son informatrice. De nouveaux rapports tentent de cerner un peu mieux les luttes de pouvoir au sein des organisations palestiniennes, un « sujet important » pour Sofia. Verdict du Centre : « Les renseignements fournis sont trop vagues et, de surcroît, connus de sources officielles. Inutilisables. »

Sabina embarrasse Lioubomirov : elle est imprévisible. Elle annule les rendez-vous au dernier moment, lui pose des lapins, refuse de se plier aux consignes de sécurité – elle s’obstine à l’appeler sur son téléphone au consulat, ce qui provoque un vent de panique au Centre, car il est écouté par les services français. Lioubomirov lui cherche des excuses : « C’est une intellectuelle, sensible, qui ne peut adhérer en bloc à notre stratégie de contact », écrit-il. « Sottises ! », lit-on gribouillé dans la marge. Ses rapports se couvrent peu à peu de points d’interrogation, de passages rageusement soulignés et de remarques acerbes de ses supérieurs. Sabina semble avoir son propre « agenda » : obtenir la prolongation du passeport de sa sœur qui vient de débarquer à Paris, s’assurer que ses parents puissent venir lui rendre visite… Pour cela, elle se rend au consulat où elle est sûre de trouver un Lioubomirov embarrassé.

Concilier maoïsme et libertinage

Au fil des mois, Sabina n’est plus la même : fin 1970, Lioubomirov note que, malgré ses efforts, sa source semble « de plus en plus influencée par la propagande antisoviétique ». En 1972, il constate que Sabina et son mari sont passés avec armes et bagages du côté des maoïstes et « développent une intense activité idéologique en leur faveur ». Cela donne lieu à plusieurs rapports très détaillés sur l’influence de la Chine dans les milieux intellectuels français. Depuis la dégradation des relations sino-soviétiques à la fin des années 1960, la Chine et l’Albanie sont devenues des cibles de choix pour les services bulgares qui créent même un département spécifique, la « Ligne A », destiné à contrecarrer l’influence de ces deux pays au sein du camp socialiste.

Mais, une fois de plus, Julia Kristeva pose problème : elle est à la fois source et protagoniste, convaincue de ce rapprochement avec la Chine. En 1971, Philippe Sollers et elle rompent bruyamment avec le Parti communiste, au regret de certains caciques qui les voyaient comme les nouveaux « Aragon-Elsa Triolet », couple glamour emblématique de la cause. Avec d’autres figures de Tel Quel, ils se prennent de passion pour le modèle chinois, au grand dam de l’establishment parisien. Comment concilier la révolution culturelle maoïste avec le libertinage, la science du langage et la psychanalyse ? Entre transgression et provocations, le couple Kristeva-Sollers se retrouve au cœur du maelström mondain et culturel français.

« Elle ne nous dit pas tout et nous n’avons aucun moyen de vérifier », se lamente Lioubomirov. Mais il s’obstine à la défendre : « Visiblement, elle est tombée entièrement sous l’influence de son mari et des gens qui l’entourent ! », écrit-il au Centre. Les 4 et 5 mai 1973, le lieutenant Bojikov signe à Sofia deux documents qui mettent fin officiellement à « l’opération Sabina ». Le motif est le suivant : « Elle ne veut pas travailler, ne vient pas aux rendez-vous, tend à les éviter. Elle cherche clairement à rendre publique sa relation avec nous. Elle est son mari sont passés sur des positions maoïstes. »

Seul document signé, une carte postale

La carrière d’agent secret de Julia Kristeva aura donc duré moins de trois ans, soit une dizaine de rendez-vous et autant de rapports, dénués d’intérêt opérationnel, tous écrits par son officier traitant. Le seul document signé de sa main est une carte postale représentant la place du Marché de Bruxelles, envoyée le 13 mars 1972, à « M. Draganov » de l’ambassade bulgare, sise au 4 avenue Rapp à Paris, dans laquelle elle explique qu’elle donne une conférence en Belgique et qu’elle ne reprendra contact « qu’après les fêtes ». Et de conclure, en français : « Vive le pouvoir populaire ! » Lioubomirov n’y a vu aucun second degré : « Ce slogan, écrit à la main, témoigne clairement de ses convictions politiques. » Et d’ajouter à l’intention du Centre, quelque peu dépité : « Deux mois sont passés depuis, elle ne m’a toujours pas rappelé. »

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais à peine le lieutenant Bojikov a-t-il apposé sa signature sur le protocole de clôture de l’opération Sabina que, le 24 mai 1973, jour de fête nationale bulgare, Julia Kristeva se pointe au cocktail de l’ambassade et se montre plutôt amicale avec Lioubomirov. Ils conviennent même de se revoir après son doctorat. Le 14 juin, elle se présente au consulat avec une requête : les autorités de Sofia n’autorisent pas ses parents à lui rendre visite ensemble, par peur qu’ils ne fassent défection. Est-ce une mesure de rétorsion après son peu d’empressement à collaborer avec la DS à Paris ? En tout cas, elle n’est pas en position de force. Tout ce qu’elle a à offrir à Lioubomirov, c’est la promesse d’un nouveau rendez-vous.

Stratège, elle place quand même une anecdote : invitée à donner des conférences dans plusieurs universités américaines prestigieuses, elle a été convoquée au Quai d’Orsay où un fonctionnaire – un certain Yves Mabin – a voulu s’assurer qu’elle ne « compromette » pas la France de Georges Pompidou. Elle raconte à Lioubomirov qu’elle lui a sèchement répondu qu’elle était une scientifique, mais aussi une gauchiste convaincue, qui ne renierait pas ses convictions. Elle aurait menacé d’annuler le voyage et obtenu les excuses du ministère. « Pour la première fois, Sabina parle ouvertement et avec force de ses convictions de gauche », écrit Lioubomirov au Centre. Peut-être n’est-elle pas complètement perdue pour la cause ?

Accéder à Julia par Ivanka

Dans les années qui suivent, la DS missionne plusieurs membres de l’intelligentsia bulgare, tous agents sous couverture, pour sonder ses opinions politiques. Certains sont visiblement de vieilles connaissances : elle leur ouvre les portes de son appartement parisien – un privilège rare – ou accepte de dîner au restaurant. Ces « honorables correspondants » se fendent de longs rapports sur le structuralisme, la psychanalyse et la place qu’y occupe Kristeva. D’autres ont une tonalité plus géopolitique. La sœur de Julia, Ivanka, qui vient de la rejoindre à Paris, fait également l’objet d’une cour assidue de la part de la DS. Un indic, « Mark », se révèle particulièrement roué : il juge qu’Ivanka ne « brille pas par son intelligence » mais peut fournir un excellent accès à Julia Kristeva et Philippe Sollers.

Puis le Centre abat une autre carte : à partir de 1975, l’un de ses meilleurs éléments reprend du service en France, le commandant Vladimir Kostov, officiellement correspondant de la radiotélévision bulgare. Il a déjà effectué un séjour à Paris entre 1960 et 1964. Cultivé et d’une intelligence redoutable, il bénéficie d’une liberté d’action rare dans l’appareil bureaucratique. Mais, surtout, « Vlado » est très proche de Julia Kristeva : il a été son premier rédacteur en chef, à L’Étendard des lycéens. Lorsqu’il lui téléphone en octobre 1975, elle est ravie de ces « retrouvailles chaleureuses ». Elle est enceinte (son fils, David, naîtra à la fin de l’année), et son interlocuteur la décrit comme « entièrement dévouée à sa vie en France, sa carrière universitaire et sa famille ».

Vladimir Kostov a un double avantage : il a la confiance de Kristeva et il écrit ce qu’il pense. Il juge toute pression sur elle « contre-productive ». Au nom de leur « vieille amitié », il la sonde sur son attitude à l’égard de la Bulgarie. Elle répond être toujours prête à « aider » son pays natal, dans le cadre de ses possibilités, comme la traduction en France du livre d’une poétesse bulgare, et non pour le genre de choses que lui ont demandé des « gens de l’ambassade ». Il conclut que la Sécurité d’État devrait s’intéresser à son mari, Philippe Sollers, l’utiliser pour mener des « mesures actives » (des opérations de propagande et de déstabilisation de l’opinion publique occidentale) et profiter de ses connaissances sur la Chine.

Elle essaie toujours d’agir à sa façon, à savoir obtenir quelque chose de nous sans rien donner en échange

Dimo Stankov, chef de poste de la DS à Paris, après Luka Draganov

Les agents de la DS à Paris n’ignorent pas que Kristeva, Sollers, Roland Barthes et toute la bande de Tel Quel ont effectué un voyage en Chine en avril 1974 et qu’ils entretiennent des rapports étroits avec des diplomates chinois à Paris. Kostov propose d’organiser un dîner avec son épouse et le couple Kristeva-Sollers. Il précise que Philippe Sollers est sensible aux marques d’attention, telles que les cadeaux et les invitations à déjeuner, mais qu’à la différence des Chinois aucun officiel bulgare n’a fait d’efforts dans ce sens… À bon entendeur !

Reste la question des parents de Kristeva et de sa sœur. C’est, très clairement, une monnaie d’échange dans ses relations avec la DS, qui joue de son pouvoir discrétionnaire sur les visas. « Elle essaie toujours d’agir à sa façon, à savoir obtenir quelque chose de nous sans rien donner en échange », s’énerve dans une note confidentielle l’agent Dimo Stankov, le nouveau chef de poste de la DS à Paris, qui succède à Draganov. . « Elle est la seule à profiter de cette relation », admet « l’ami » Vladimir Kostov.

Le 9 avril 1976, Kristeva remet une lettre de protestation signée par son mari et elle à l’ambassadeur. Elle dit, à qui veut l’entendre au consulat, que Philippe Sollers compte écrire une tribune dans Le Monde pour se plaindre que ses beaux-parents sont toujours privés de l’occasion de voir leur petit-fils et qu’elle est, pour l’instant, la seule à l’en empêcher. L’affaire arrive jusqu’aux oreilles du ministre des Affaires étrangères Petar Mladenov, favorable à satisfaire leur requête. À la DS, le son de cloche est différent : « La Bulgarie ne s’agenouillera pas devant cette menace ! »

Les espions bulgares discutent de cette affaire au plus haut niveau, dans le bureau d’un général. Une note manuscrite, issue de cette rencontre, relate avec cynisme la stratégie choisie : « Nous n’allons pas nous en mêler, car de toute façon elle va croire que c’est à l’ambassadeur qu’elle est redevable et non pas à nous. Nous n’avons rien contre le fait que ses parents viennent la voir. S’ils font défection, la République populaire de Bulgarie aura deux retraites de moins à verser et on récupérera leur appartement. Et puis, nous ne voulons pas d’une Kristeva fâchée avec nous mais coopérative. »

La direction veut savoir « une fois pour toutes » si elle est prête à aider la Ligne A. « Avec elle, c’est donnant-donnant ou on arrête les frais. » Quelques feuillets plus loin, le dossier Sabina prend subitement fin, sans que l’on sache si cette stratégie a porté ses fruits. Y a-t-il eu une saison 3 dans le feuilleton entre Julia Kristeva et l’espionnage bulgare ?

Un avocat ? Pour quoi faire ?

J’ai cette question en tête – et tant d’autres – lorsque je sonne à la porte de son appartement face au jardin du Luxembourg, plus de trois mois après notre premier contact. Julia Kristeva m’accueille comme un vieil ami. « Cela fait combien d’années, Alexandre ? » Elle a l’air juste plus petite, la tête un peu rentrée dans les épaules, mais a toujours cette mèche rebelle au-dessus de ses yeux en amande et sa voix, joliment teintée d’un reste d’accent, n’a pas bougé d’un iota. J’ai lu et relu son dossier dans tous les sens, parlé à une multitude de personnes à Sofia comme à Paris, y compris à l’un des rares survivants de cette saga vieille de cinquante ans.

Mais le plus compliqué a été de reprendre langue avec elle. Julia Kristeva m’a expliqué par courrier combien cette histoire lui pesait, au point de « l’empêcher de poursuivre son travail avec la concentration nécessaire » et de continuer à « vivre, tout simplement ». Elle m’a demandé de « laisser passer quelque temps », et invité à prendre contact avec son avocat, Jean-Marc Fédida.

Un avocat ? Pour quoi faire ? Pour veiller sur elle et la protéger des assauts de la presse, tout simplement, m’a expliqué ce ténor du barreau parisien. Mais aussi pour « organiser la contre-offensive » : la publication d’un long droit de réponse dans L’Obs, d’articles « plus pondérés » (Le Journal du dimanche et Marianne). Et cet entretien « exclusif » paru début juillet 2018 dans l’édition française de Vanity Fair dans lequel Julia Kristeva déroule avec beaucoup de brio, comme à son habitude, sa version de l’histoire. Huit pages de papier glacé, agrémentées de photos glamour d’elle à travers les années. Sabina, elle, n’a jamais existé. Elle est, au mieux, une invention de fonctionnaires kafkaïens imbibés de gnôle et désireux de justifier leur salaire.

« La personne surveillée, c’était moi »

Mon entretien s’avère plus chaotique. Nous prenons place sur le canapé de son salon aux fenêtres fermées, côte à côte. J’étouffe, malgré le climatiseur d’appoint qui tourne dans la pièce. La femme de service, habillée d’une blouse blanche impeccable, nous sert des cafés dans de minuscules tasses en porcelaine. Julia me dit combien elle a été blessée de voir ses lettres à ses parents – une trentaine, accompagnées des coupures de presse de ses premiers succès parisiens – « exposées “urbi et orbi” ».

De son écriture de jeune femme qui arrondit les lettres, elle y parle des soucis de santé de son père, de son fils qui vient de naître, de sa belle-famille. De son émerveillement à parcourir le monde, bardée de son seul savoir de jeune universitaire, de sa découverte de New York… « Une mise à nu », un « viol », dit-elle. Elle en veut énormément à la Comdos, cette institution « glauque », d’avoir exposé son intimité et tiré de son dossier des conclusions sans aucun discernement. « N’y ont-ils pas vu que la personne surveillée, espionnée, c’était moi ? » À l’en croire, la seule chose véridique, ce sont ses lettres. Elle me soutient aussi ne pas avoir eu le temps d’éplucher le dossier. Trop tôt, trop dur encore. Tout ce qu’elle en sait, elle l’a lu dans la presse ou par les récits d’amis.

Elle me demande de lui raconter mes impressions. Elle rit, un peu, de ma classification en saisons, comme dans une série TV, mais m’écoute attentivement – notamment sur la saison 2 dont elle ignorait l’existence. Pour elle, la Comdos a publié le dossier au moment où la Bulgarie assurait la présidence de l’Union européenne, entre janvier et juin 2018, pour « faire du buzz et montrer combien ils étaient vigilants à l’égard du passé totalitaire ».

Je n’ai jamais considéré la dissidence comme un règlement de comptes avec le passé mais comme une ouverture à de nouvelles formes de pensée.

Julia Kristeva

Une heure s’écoule, puis deux, ponctuées par des « je n’ai sûrement pas dit ça ! », des « impossible ! » et des « n’importe quoi ! ». Elle est agitée, moi aussi, et nous parlons souvent en même temps. Elle a bien rencontré à quelques reprises le dénommé Luka Draganov, un « homme un peu lourdingue » derrière un guichet du consulat qu’elle venait voir pour des questions administratives, mais l’histoire s’arrête là. Pas de rendez-vous dans des cafés parisiens, pas de petits services. Les propos qu’on lui prête dans ces rapports sont issus de l’imagination de ce Draganov. Elle n’était pas engagée dans la cause palestinienne et, bien évidemment, elle n’a jamais dit que la presse française était sous l’emprise des sionistes.

Je lui parle de Stoïan Gueorguiev, alias Petrov. Aucun souvenir. « Il porte le même prénom que mon père, je ne l’aurais pas oublié. » Je lui raconte ma longue traque du personnage (décédé en 2011), sa carrière fulgurante, son poids dans le dossier Sabina où il apparaît comme son recruteur. Elle me rappelle incidemment que cet entretien n’est pas contresigné par elle et que, d’ailleurs, aucun document du dossier ne prouve explicitement sa collaboration. Aucun rapport de sa main, rien. L’entretien prend une tournure policière… Seul le fait que la DS ait voulu recruter son mari l’amuse beaucoup. « N’ont-ils pas vu le côté surréaliste du personnage ? » Philippe Sollers aime dire qu’il est « un agent du Vatican et de Mao ».

Cette première grosse vague de paroles – et de colère – passée, j’entends aussi, comme en sourdine, une autre ligne de défense, moins affirmée mais plus réaliste. Julia Kristeva n’a jamais voulu qu’on la prenne pour une « ennemie du peuple » : ses parents étaient toujours en Bulgarie, sa sœur vivait à Paris, mais avec un passeport bulgare. Lorsque je lui suggère que, peut-être, la DS souhaitait qu’elle reste une « amie » de la République populaire de Bulgarie, une sorte d’ambassadrice de charme du régime, cela ne la choque pas. « Je n’ai jamais considéré la dissidence comme un règlement de comptes avec le passé mais comme une ouverture à de nouvelles formes de pensée. » La Bulgarie, avec ses icônes, sa spiritualité et ses souvenirs d’enfance, est toujours restée dans son cœur. Ce n’est qu’avec l’affaire Sabina que ce lien est mort. « C’est comme si l’on m’avait arraché un organe », dit-elle. Ou encore : « C’est comme quand on est juif et qu’il n’y a plus d’État d’Israël. »

« Julia a toujours obtenu ce qu’elle voulait »

Dans un café face au pont de l’Alma, près de l’ambassade bulgare à Paris, un homme repousse doucement sur la table la feuille que je lui tends. Il sait « très bien » ce qu’il a écrit, il y a plus de quarante ans. C’est ici, dans ce café, que l’agent sous couverture, ex-rédacteur en chef de L’Étendard des lycéens, rencontrait Julia Kristeva en 1975. « L’erreur serait de lire cette histoire avec les critères d’aujourd’hui », me dit Vladimir Kostov, sous le regard approbateur de sa femme, Natalia. Juste après l’épisode « Sabina », en 1978, cet officier de la DS a fait défection. Condamné par contumace à Sofia pour haute trahison, il a miraculeusement échappé à une tentative d’assassinat. Des médecins ont retrouvé sur son dos une bille microscopique, identique à celle qui, quelques jours plus tard, a empoisonné le dissident Georgi Markov à Londres.

Vladimir Kostov a aujourd’hui 87 ans. Il vit dans une lointaine banlieue parisienne. De tous les protagonistes de cette histoire, il est, avec Julia Kristeva, le seul à être encore en vie. N’a-t-il pas l’impression d’avoir perdu son temps avec Sabina ?

« Pourquoi ? Cette opération a été bénéfique pour tout le monde. Julia a toujours obtenu ce qu’elle voulait, et nous, on a fait en sorte qu’elle ne se braque pas contre la République populaire de Bulgarie. » Sa réaction dans la presse ne l’a pas surpris : « Julia Kristeva défend l’image de sa vie telle qu’elle l’a construite dans sa conscience, telle qu’elle l’aime et l’apprécie. Arriver à se voir de l’extérieur, c’est une autre histoire ! »

On dit que dans les affaires de renseignement tout le monde ment : mystifiera bien qui mystifiera le dernier. Qui croire ? Au fil de ses romans et de ses interventions publiques, Julia Kristeva aime raconter l’histoire de cette jeune femme débarquée à Paris à la veille de Noël 1965, avec une valise flambant neuve et un billet de 5 dollars dans la poche, à échanger sur place. L’ami qui ne vient pas la chercher au Bourget, la femme d’un dignitaire bulgare qui lui propose de l’accompagner à l’ambassade, et enfin la proposition de la correspondante de l’Agence télégraphique bulgare à Paris de l’héberger chez elle. Puis le coup de foudre avec Philippe Sollers et sa montée irrésistible vers les sommets de la littérature et de la science. Quant à son départ de Sofia, elle le présente comme une éphémère ouverture du régime (le « dégel ») ou un bug du système, connu pour sa bureaucratie et ses lourdeurs. Elle est passée entre les gouttes. « Mes parents étaient fous de joie. Ils insistaient pour je parte au plus vite, de peur qu’un membre du parti ne pique ma place », écrit-elle dans Vanity Fair. Sur la suite, il y aura toujours deux versions : Julia et Sabina ne racontent pas la même histoire.